郑州“7·20”特大暴雨极端性成因分析

2022-05-06张入财田金华陈超辉李振锋付伟基周洪亮陈红霞王琨鸿

张入财, 田金华, 陈超辉, 李振锋, 付伟基,周洪亮, 陈红霞, 王琨鸿

(1.中国人民解放军78127部队,成都 610031; 2.郑州市气象局,郑州 450007;3.国防科技大学气象海洋学院,长沙 410073; 4.中国人民解放军63898部队,河南 济源 459000;5.中国人民解放军96606部队,河南 洛阳 471000; 6.洛阳市气象局, 河南 洛阳 471000)

引 言

2021年7月18-22日郑州地区出现罕见极端强降水天气[1-2]。极端降雨在郑州市造成了灾难性洪水,因灾死亡失踪380人,直接经济损失409亿元。郑州及附近地区在20日降水量猛增,16-17时郑州国家站出现了201.9 mm的极端小时雨量,突破我国大陆气象观测记录历史极值(198.5 mm,1975年8月5日河南林庄)。这次极端强降水是在西太平洋副热带高压、中国西部的青藏高压、东海的“烟花”台风和南海“查帕卡”台风共同作用下发生的。但是,业务数值模式和业务预报对于此次降水中心预报有偏差,对于降水强度和极端性估计不足[3]。

河南的极端强降水事件主要是由低涡、切变线和台风造成的[4]。“75·8”特大洪水灾害世界瞩目[5-6],2018年8月“温比亚”给河南造成的影响是近40年来最大的,其日降水强度仅次于“75·8”台风暴雨的降水强度[7];受低涡切变线影响,2003年、2007年和2020年7月,淮河上游河南段出现持续性强降雨天气,致使王家坝水位超警戒并泄洪[8]。远距离台风登陆促成了一条伸向内陆的暖湿气流输送带,并在豫北太行山东麓迎风坡喇叭口处汇聚,形成长达6 h以上的超强水汽辐合倾斜上升运动,为极端强降水的发生提供了充足的水汽条件[9]。卫星云图产品显示,强降水产生在MCS快速发展与合并时期,位于TBB低值中心高梯度带内,梯度越大,降水越强[10]。400 hPa附近的高位涡中心下传至近地面,激发中尺度系统发展,是引发极端降水的重要机制[11]。针对我国不同地区的暴雨极端事件,已有业内专家从多尺度诊断分析、环境场特征等不同角度进行了较为深入细致的广泛研究分析[12-17]。

1 资料与方法

1.1 资料说明

文中使用的多源观测资料:(1)中国探空观测资料和地面国家观测站资料,用于环流形势和对流环境条件分析;(2)河南省2611个区域自动站逐小时观测降水资料(郑州市193个站);(3)洛阳SA双偏振天气雷达VCP21模式下逐6 min体扫资料;(4)欧洲中期天气预报中心第五代大气再分析资料(ERA-5,水平分辨率0.25°×0.25°,时间间隔1 h),用于环流分析及物理量诊断。

1.2 CSI条件对称不稳定诊断分析

确定CSI区域的方法是使用相当位涡(EPV),计算公式为

(1)

(2)

当EPV<0,并且大气是对流稳定的,则大气是对称不稳定的。

1.3 等熵面水汽输送诊断方法

等熵面上的水汽分析能清晰、直观地描绘天气系统中的气块运动和三维气流,包括垂直运动和水汽输送。等熵面上的垂直运动可由下式来计算:

(3)

式(3)中右边的第一项表示局部气压趋势,这是压强对时间的局部导数,解释了在固定位置上等熵面垂直运动的原因。为了诊断对流层低层的垂直运动,通常选择在研究区域上空850-700 hPa层之间的等熵面是最有用的。等熵面上气压与风场的分布有助于了解气流的升降,与等压面分析相比,等熵面上的分析更能直观地判断降水落区,预报效果优于等压面分析结果。

(4)

(5)

2 降水特征分析

2021年7月17日08时-23日08时,河南安阳、鹤壁、新乡、焦作、郑州、开封、平顶山等地累积降雨量普遍在250.0 mm以上(图1a),最大雨量1122.6 mm出现在鹤壁淇滨区科创中心,郑州新密市白寨气象站的降雨量次之,为993.1 mm。主要降雨时段集中在19日20时-20日20时(图1b),该时段有172个站的雨量达到特大暴雨量级,最大的为郑州市二七区尖岗的681.0 mm,郑州站为552.5 mm。郑州市为此次极端暴雨天气事件的中心。此次极端暴雨具有雨量大、范围广、持续时间长、短时雨强大、降雨极端性突出等特点。从20日小时雨量(图1c)及分钟雨量(图1d)可知,15-18时3 h降雨量达310.8 mm,16-17时1 h降雨量达201.9 mm,15:48-17:07的80 min降雨量达245.2 mm,平均每分钟雨量为3 mm,可见降水效率特别高且非常集中。

图1 河南省2021年7月18日08时-22日08时累积降雨量(a)、19日20时-20日20时降雨量(b)及郑州站7月20日逐小时(c)、逐分钟(d)降雨量变化

3 大尺度环流背景及中尺度影响系统分析

3.1 大尺度环流形势分析

由18日08时-20日14时500 hPa环流形势演变(图略)可看出,西部大陆高压、东部副热带高压和台风“烟花”、南部台风“查帕卡”是主要的天气尺度影响系统,最重要的是大陆高压、副热带高压包围的缓慢北移的黄淮气旋,它是此次特大暴雨的直接参与者。在上述系统的共同作用下,黄淮气旋在稳定少动中略向西北方向移动,致使河南出现了极端暴雨事件。

3.2 中尺度影响系统分析

利用欧洲中心ERA-5 0.25°×0.25°再分析资料,对郑州7月20日特大暴雨及201.9 mm/h的极端小时雨强的中尺度影响系统进行追踪分析。

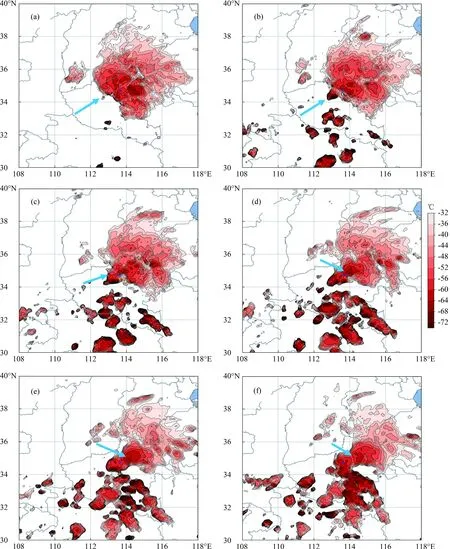

19日20时500 hPa图上,陕西、河南交界处有一个500 km左右的α中尺度低涡C(图2a),郑州地区为一致的东南偏南风,低层850 hPa处在东南急流和偏东北急流的暖锋式切变线[20]附近,受此影响,19日白天出现38个站点的大暴雨。19日夜里至20日,蒙古高压稳定少动,副高继续西伸,在上下游系统挤压下,低涡C明显向东北方向移动,形状由圆形演变为东北-西南向的椭圆形。20日08时(图2b),蒙古高压底部有冷空气侵入低涡C的南侧,在洛阳附近分裂出中尺度低涡C1,形成人字形切变,此时郑州附近的东南风速明显增大到14 m/s,该时段郑州范围内降水显著增强,大于250 mm的站点数量由10个站跃增到44个站。

20日08-12时,低涡C1呈现稳定少动态势,有弱的干冷空气从低涡C1西北部侵入(图2c,蓝色箭头为冷空气方向);16-17时(图2d、e),低涡C1强度略减弱,但干冷空气侵入增强,干冷空气沿低涡C1南部的偏西气流侵入到郑州西南部(图2d、e中的红色箭头),形成了有利于郑州附近强对流发生、发展的背景条件,造成15-18时3 h降雨量达310.8 mm、16-17时小时雨量达201.9 mm的特大暴雨;18时(图2f),郑州以东的大部分地区已转为西南急流,降水强度减小。

3.3 中尺度对流云团活动和雷达回波演变特征

高时空分辨率卫星、雷达资料的运用已成为揭示中尺度系统发生发展机制,提高特大暴雨预报能力中必不可少的数据支撑因素[21-22]。

从FY-4A云顶亮温TBB演变可以看出,20日08-12时,β中尺度低涡C1在洛阳地区稳定少动,TBB云图上有大片对流云区位于低涡C1东部,位置少动。12:30,在郑州西南方向汝州附近新生成了TBB在-36 ℃以上的小尺度对流云团(图3a中箭头所指),对流活动较弱;14:30,随着低涡C1的进一步发展,汝州对流云团迅速发展,TBB达-60 ℃以下(图3b),对流活动加强,郑州西南部地区产生强降水;15:30-18:30(图3c-f),在低涡C1东南部一致的西南气流东北移动过程中,快速发展构成东北-西南向的带状云带,16:30左右发展到最强盛阶段(图3d)。由可见光云图叠加TBB和小时雨量图发现,14:30可见光云图上云团发展并不强烈(图3g),叠加14-15时雨量尚未出现≥160 mm的降水,但16:30可明显看出云团发展旺盛,首次出现≥160 mm的降水,郑州位于低于-64 ℃的TBB大值中心上冲对流云砧的后部(西南部,图3h),导致郑州出现了1 h降雨量达201.9 mm的大暴雨;18时后对流明显减弱。

以上利用卫星资料分析了中尺度对流云团云顶亮温发展演变的特征,下面用分辨率更高的雷达资料对中尺度对流云团的内部结构特征作进一步分析。

从洛阳多普勒双偏振雷达组合反射率和速度图(图略)演变来看,20日08-15时,在大片30~35 dBZ回波逆时针缓慢旋转向东北方向移动的过程中,有强回波在气旋东南部的汝州附近生成,并向郑州以西的荥阳移动。15:00,郑州位于荥阳50~55 dBZ

较强回波的东部边缘,15:30位于荥阳东南部的强回波旋转北上,并出现60 dBZ的强中心,开始影响郑州,12 min后,即15:48再次出现强中心。由16-17时的回波演变可看出,>50 dBZ的大片回波镶嵌多个>55 dBZ的强中心的椭圆状回波,缓慢移动,滞留在郑州上空,主体自南向北旋转北上,造成郑州201.9 mm的小时强降雨。17时以后回波主体东移减弱,降水强度明显减小。

分析1.5度仰角的速度图发现,15时开始在荥阳、郑州交界处有辐合,最大速度达-7 m/s,之后该辐合区自西向东缓慢东移影响郑州,16时开始速度明显增大到-11.5 m/s,维持到17时,此时出现-19.5 m/s的偏东风,且远远大于正速度。气流的强烈辐合使对流单体在郑州地区剧烈发展,导致短时强降雨的发生。该时段正是郑州此次强降雨过程的极值点。

4 导致这次特大暴雨发生的极端性成因分析

4.1 有利的大尺度对流环境条件

4.1.1 对流、对称不稳定

条件对称不稳定是大气稳定状态和条件不稳定状态之间的中间纽带,大气在稳定、不稳定之间相互演变过程中均通过条件对称不稳定来实现。对流、对称不稳定环流的形成与不稳定的配置有关。当低层为条件不稳定而高层叠加深厚的条件对称不稳定时,低层出现垂直上升气流,高层出现范围较广的倾斜上升气流,对称不稳定能量释放产生中尺度云带。分析EPV(图略)可知,20日08-20时郑州上空中低层(900-600 hPa)为EPV<0区域,表明存在对称不稳定,且该层出现范围较广的倾斜上升气流;对流层上部存在逆温层,具有较强的对流稳定性(∂θe/∂p<0),对流层中部(850-500 hPa)为中性层结(∂θe/∂p≈0),对流层低层(1000-850 hPa)暖湿空气活跃,表现为对流不稳定(∂θe/∂p>0)。

4.1.2 充沛的水汽及大尺度上升运动

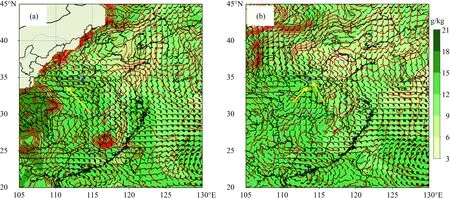

水汽主要来自“烟花”外围东南气流及“查帕卡”东侧的偏南气流的输送。从308 K等熵面(约相当于800 hPa等压面的高度)上的等压线、等比湿线及风场的演变特征来看,19日20时,在强降水发生前,河南西南部比湿为12~15 g/kg,河南南部为东南风,郑州处在东南偏东急流中,且东南急流从840 hPa等压线向790 hPa等压线穿越(图4a中黄色箭头处)。20日08时,在郑州的西南方向有明显的气旋生成,西南偏南气流和东南偏东气流在郑州地区存在明显的汇流(图4b中黄色箭头所指),郑州处于该气旋顶部的东南风急流中,该急流从等压线大值的820 hPa向低值的770 hPa穿越,存在明显的爬升过程(等熵面风场由气压高值区向低值区穿越),为暴雨产生提供了丰沛水汽和上升运动。由此说明19日夜里随着“查帕卡”北上和“烟花”西进,在中低层形成了水汽持续输送和上升运动条件。

4.2 中尺度低涡快速发展且移动缓慢

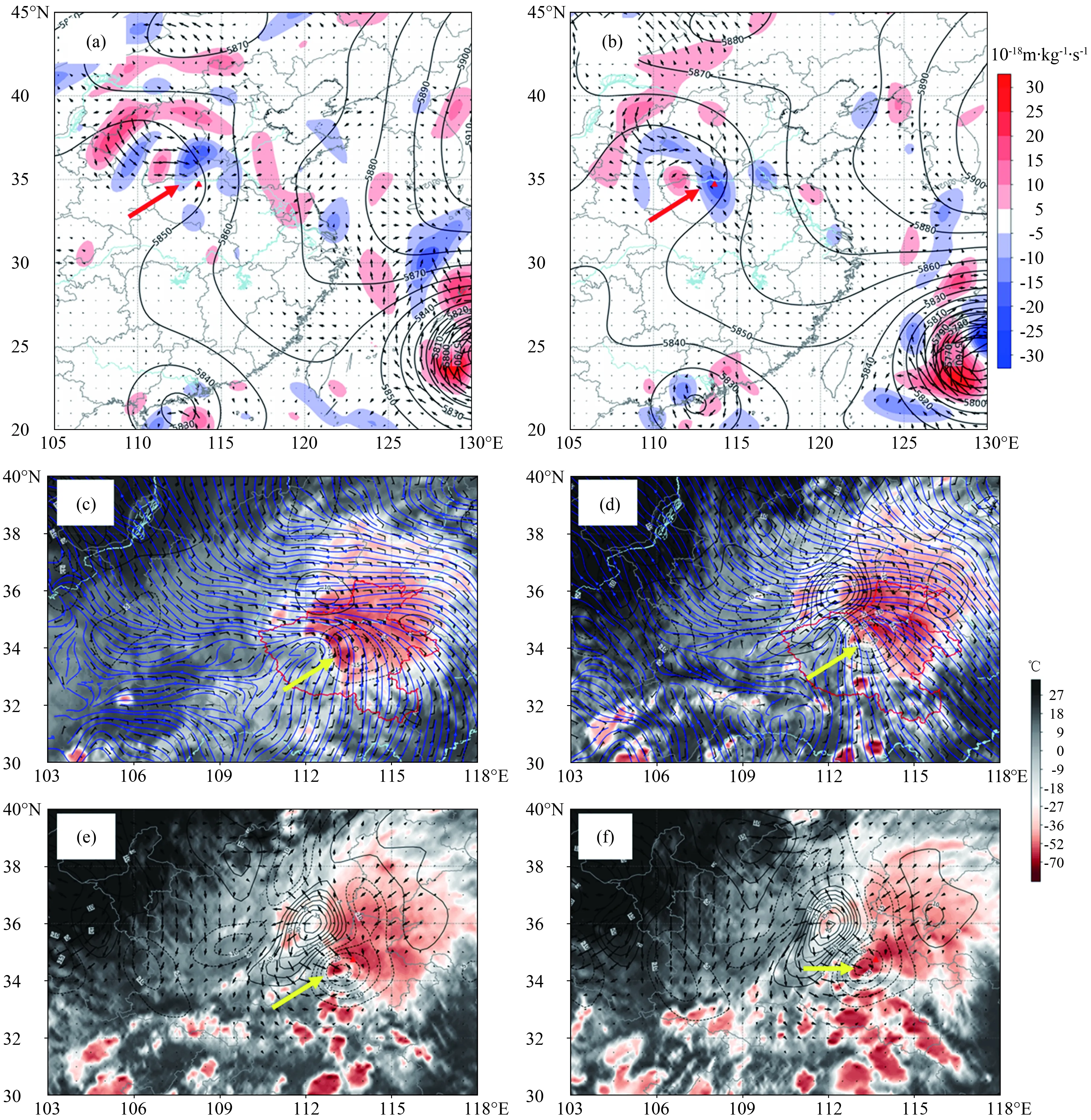

低涡的发展加强是这次大暴雨的直接影响系统。对比分析20日08时、16时500 hPa位势高度、

图4 2021年7月19日20时(a)、20日08时(b)等熵面的风场、气压和比湿等熵面θ=308 K,风速单位:m/s,气压单位:hPa,比湿单位:g/kg;为郑州站

图5 2021年7月20日08时(a)、16时(b)500 hPa位势高度和矢量及矢量散度,08时(c)、13时(d)FY-4A云顶亮温和850 hPa流场及矢量散度,14时(e)、16时(f)FY-4A云顶亮温和矢量及矢量散度位势高度单位:矢量单位:矢量散度单位:10-18 m·kg-1·s-1,云顶亮温单位:℃;为郑州站

4.2.2 高低空位涡异常使中尺度低涡加强

分析中低层(900-700 hPa)位涡特征,发现中尺度低涡与其有很好的对应关系。19日08时(图6a),河南与湖北交界处有一个中尺度低涡生成,对应有一个强度为1 PVU的正位涡中心,郑州处在低涡外围的偏东气流中;19日20时(图6b),低涡缓慢向西北方向移动,强度减弱。20日08时(图6c),低涡移至洛阳市区,强度再次加强,位涡中心强度由1PVU迅速增大到1.5 PVU,在低涡的第一、第四象限形成了空间尺度较小的偏南与偏东急流的汇合区,郑州位于急流汇合区;20日14时(图6d),低涡向西北方向移动到洛阳西部,强度加强,位涡中心增大到2.0 PVU,位涡与加强的低涡基本重合,郑州地区东南风急流明显增大,并处于暖式切变线附近,自此开始,降水强度明显增大,16-17时,郑州出现了201.9 mm的极端小时雨量;17时之后,低涡迅速减弱,至20时低涡中心消失(图6e),位涡中心也减小到1PVU,郑州处于一致的东南风急流中,郑州地区的降水逐渐减弱。21日08时(图6f),低涡北移,并再次加强,影响新乡出现强降水。郑州为一致偏南气流,降水明显减小。

图6 2021年7月19日08时(a)、20时(b)和20日08时(c)、14时(d)、20时(e)及21日08时(f)中低层(900-700 hPa)的位涡、850 hPa风场和比湿黑色等值线为位涡,单位:1 PVU=10-6 m2·K·s-1·kg-1;风速单位:m/s;绿色阴影为比湿,单位:g/kg;为郑州站

从以上分析可以看出,伴随着中尺度低涡的快速发展、缓慢移动,在7月20日08时至21日08时,给郑州站24 h带来了624.1 mm的极端降雨量。下面从位涡高低空的演变特征来分析促使中尺度低涡快速发展的原因。

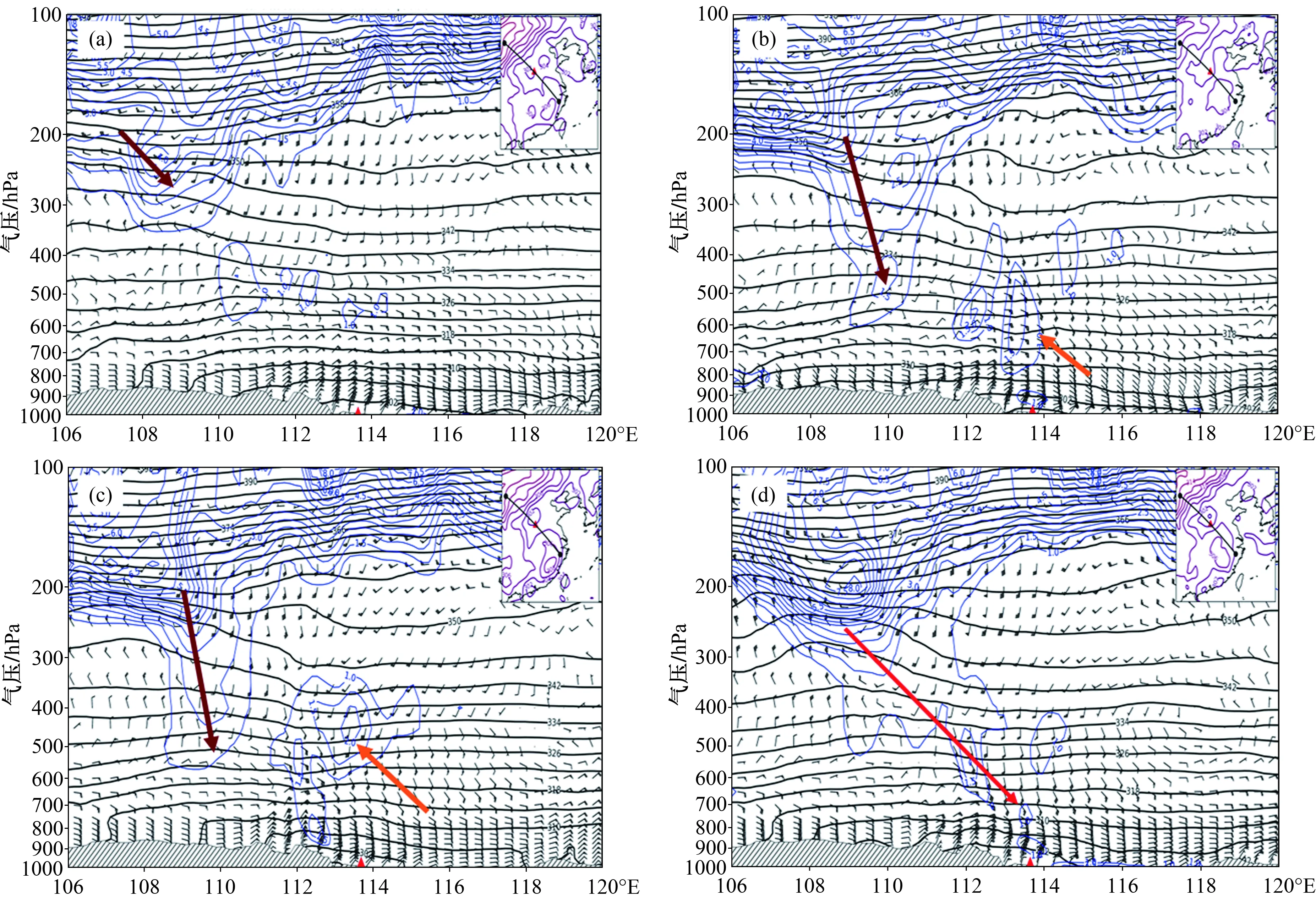

图7是经过郑州的位涡、位温与风的剖面图,其中19日20时(图7a)代表低涡初始生成阶段,对流层高层系统发展强盛,而对流层中低层位涡扰动尚不明显。对流层高层108°-110°E为位涡高值区(棕色箭头处,这是由于平流层下部干冷空气沿等熵面下传所造成的),对应300 hPa为冷槽。20日08时高层位涡明显加强东移并向下伸展至600 hPa附近,在108°-110°E处生成漏斗状位涡异常区(图7b中棕色箭头处),另外在其下游东南部的郑州地区,在对流层中低层也有明显的位涡异常区(图7b中桔黄色箭头处)。14时高层位涡进一步向下渗透的同时,不断向东南发展,与此相对应,郑州地区对流层中低层的位涡异常明显增强,出现了大片位涡大值区(图7c)。对应湿度场(图略)分析结果表明,在大值位涡区中,高层相对湿度很小,中低层相对湿度很大,达到80%以上,表明这是两块性质不同的位涡大值区。由位涡方程可知,位涡的局地变化是由等熵面上的平流过程、非绝热过程及湍流摩擦过程造成的,此次过程中,高层大值位涡主要是由于平流层的干冷空气沿等熵面下传造成的,而中低层大值位涡区是由边界层湍流摩擦和气旋上升运动区中的潜热释放造成的。中低层大值位涡区中心位于900 hPa以上,说明中低层位涡的增强主要由于凝结潜热释放过程所致,因此,该位涡异常就成为直观地描述凝结潜热效应的有效工具,使隐蔽的不可见凝结潜热转化为中低层位涡异常的直观图像,揭示出凝结潜热释放过程对气旋的快速发展的促进作用。20日20时在郑州西北部(气旋所在位置),高层及中低层位涡大值区上下贯通为一略向西北倾斜的高值位涡柱(图7d中红色箭头处)。通过以上对等压面位涡的分析可知,在气旋的发展过程中,高层位涡异常向下注入,对气旋加深所起的作用是显著的。

图7 2021年7月19日20时(a)和20日08时(b)、14时(c)、20时(d)位涡、位温和风沿40°N、106°E至29°N、120°E的剖面图蓝色等值线为位涡,单位:1 PVU=10-6m2·K·s-1·kg-1;黑色等值线为位温,单位:K;风速单位:m/s;为郑州站

综合以上气旋在不同阶段位涡和位温场演变特征的分析可以看出,当发展并东移南下的高空冷涡低槽移近低层暖锋式切变区上空时,就会促使低层锋区扰动发展,进而促成气旋的初始生成,主要是由于斜压扰动发展所致,此时潜热释放的作用尚不明显。在气旋发展阶段,斜压扰动发展仍然是气旋发展的主要机制,但凝结潜热释放明显增强,这两种物理过程相互作用,共同导致气旋的快速发展[23]。

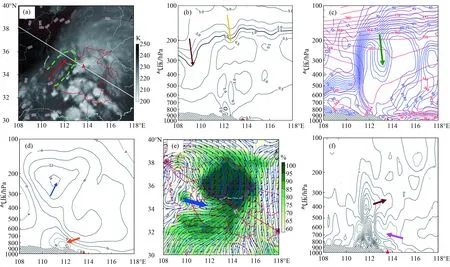

4.2.3 高层强迫对加速对流发展起着关键作用

对流层顶(1.5 PV面高度)下降有利于强对流的发生。分析20日16:15的6.2 μm卫星水汽图像(图8a)发现,有动力干暗区的存在,位于郑州西北部的浅灰色区域(青绿色虚线所示)为PV异常区域。在位涡的剖面(图8b)中,棕色和黄色箭头所指的区域中也清晰地揭示出了1.5 PV等值线向下伸展,说明位于郑州西北部的高层PV异常的强迫是导致郑州强对流发生的重要因素。

中高层干冷空气侵入,增强了大气的不稳定性。16:15水汽图像中的干暗区,标志着干空气的存在,说明在中高层可能有干冷空气侵入;在500 hPa环流和相对湿度(图8e)中的蓝色箭头处,可以看到有湿度小于75%的相对干空气从低涡环流的西北部向郑州附近的相对湿度为95%的大湿度区侵入。在剖面图上,郑州上空有一干舌(图8c中的绿色箭头处)从200 hPa向500 hPa伸展,表明PV异常区(图8b中黄色箭头处)有干冷空气侵入到低层的湿空气上空,低层湿空气被高空干空气层覆盖,特别有利于深对流单体的快速生长。在中低层中尺度系统的共同作用下,有干冷空气侵入的郑州产生了对流单体的气旋式弧线状组织形态。干冷空气带来的扰动使大气的斜压性增大,由干冷的下沉气流与暖湿的上升气流造成对流及辐合旋转上升,垂直涡度拉伸使辐合进一步加强,降水得以维持和增强。

图8 2021年7月20日16时等1.5 PVU位涡面气压和FY-4A 6.2 μm通道水汽亮温(a)和沿图(a)白色线的位涡(b)、相对湿度和假相当位温θse(c)、垂直于剖面的风速(d)、散度(f)的水平-高度剖面及500 hPa流线、风场、相对湿度(e)(a)中白色斜线为图(b)(c)(d)(f)的垂直剖线,(c)中蓝色、红色等值线分别为相对湿度、假相当位温,(e)中绿色阴影为相对湿度;水汽亮温单位:K,气压单位:hPa,位涡单位:1 PVU=10-6 m2·K·s-1·kg-1,相对湿度单位为百分号,假相当位温单位:K,风速单位:m/s,散度单位:10-5s-1;为郑州站

图8(d)为垂直于剖线(图8e中的红色线段)的风速剖面图,郑州位于800 hPa附近12 m/s东北急流(桔黄色箭头处)的左侧。在200-300 hPa之间有一垂直于剖面的16 m/s的西南大风速带(蓝色箭头处),郑州位于该大风速带的右侧。郑州位于低空东北急流的左侧、高空西南大风速带的右侧,有较强的垂直风切变,有利于强对流的发生发展。

图8(f)为沿剖线(图8e中的红色线段)的散度垂直剖面,由图8(f)可看出,郑州上空800-700 hPa高度上有一辐合区(粉色箭头处),在400-300 hPa高度上有一辐散区(棕色箭头处),显示了郑州低层有辐合、高层有辐散的耦合,十分有利于郑州强对流的发生、发展和维持。

从以上分析可以看出,高层强迫对加速对流发展起着关键作用。因此,郑州地区发生的强烈的深对流天气,与高层强迫密切相关。

5 总结与讨论

本文利用常规气象观测资料、区域气象自动站观测资料、FY-4A云顶亮温资料和6.2 μm卫星水汽图像、洛阳双偏振天气雷达资料及ERA-5 0.25°×

(1)双台风建立了良好的水汽输送通道,水汽条件充沛。从20日08时到20时≥12 g/kg比湿的分布可以看出,郑州强降水水汽的输送主要来自“查帕卡”台风外围偏南气流和副高与“烟花”之间的偏东气流,大量水汽向我国内陆地区输送,为河南强降雨提供了充沛的水汽来源。同时暖湿气流的增强,使郑州低层对流不稳定性增强。

(2)深厚稳定的低涡是河南极端暴雨事件的主要影响系统。在北上台风“查帕卡”、西进台风“烟花”、西伸加强的副热带高压及中心位置稳定少动的蒙古高压共同作用下,蒙古高压和副热带高压包围的α中尺度黄淮低涡在向东北方向移动的过程中发生分裂,在高空位涡异常、低层明显的暖锋式切变及大尺度降水产生的凝结潜热作用下,在洛阳附近生成了深厚稳定的β中尺度低涡。该中尺度低涡是郑州极端暴雨事件的主要影响系统。

(4)凝结潜热的释放对低涡的发展有着十分重要的作用。中低层位涡异常的直观图像成为描述隐蔽的不可见凝结潜热效应的有效工具,使隐蔽的不可见凝结潜热表现成为中低层位涡异常的直观图像,简洁地揭示出凝结潜热释放过程对低涡快速发展的促进作用。

本文着重分析了产生此次特大暴雨大尺度环境的水汽、不稳定和动力条件及引发此次特大暴雨的中尺度低涡发生、发展的机理,但还需要进一步研究以下问题:(1)高空位涡异常对中低层中尺度低涡发生发展的定量分析;(2)低空急流的形成和维持机理;(3)极端雨强中关键云微物理过程和产生高降水效率的机理等。这些问题需要进一步通过数值敏感性试验开展深入研究。