漫谈复合花釉的艺术特色及装饰技法

2022-05-06王幸

王幸

摘要:陶瓷釉料是陶瓷作品创作中不可或缺的材料。陶瓷釉料种类丰富,在一定范围的釉面上呈现出两种或两种以上的色彩组合称之为花釉。花釉分为复层花釉、分相花釉、析晶花釉等。本文以复层花釉为主要研究对象。通过分析复层花釉的制备工艺、施釉手法、烧成温度等,熟练掌握复层花釉的运用技巧,以充分展现复层花釉各种不同的艺术效果。

关键词:复合花釉;藝术特色;装饰技法

花釉是指在一定的范围内,釉面由颜色的变化分布,彼此反差而呈现出两种或两种以上色彩组合的艺术釉。在目前陶瓷市场生产的透明釉、颜色釉、裂纹釉、花釉四大种类中,花釉成为最富有市场活力且应用较为广泛的一支,深受人们喜爱。

一、复合花釉发展

“釉”从本质上讲是一种玻璃质,是覆盖在陶瓷坯体使表面均匀致密且具有良好光泽的特殊物质。原始釉料的发明是偶然的,但在后续随着人为干涉逐渐变得普遍,种类也更加丰富。在陶瓷烧成中传统的烧窑方式是以树木柴草作为燃料,草木灰在燃烧过程中落在坯体表面,在高温下进行熔融分解,形成玻璃质覆盖在坯体表面,这就是最早的草木灰釉。根据这一现象,人们有意识地将草木灰与黏土相结合发明了最基础的釉料。

最初在器物表面有意识的上釉是在商代,但原始釉料的不稳定性导致器物烧成后表面釉料往往呈现浅黄色或青绿色,且坯体表面釉层厚薄不均,光泽度差,釉面效果斑驳且光亮平整感不足。随着社会生产技术的逐渐进步,在西汉时出现了栗黄色、翠绿色等颜色釉,在这一时期乃至更长时间,釉色仍以单一颜色釉或透明釉为主,窑变花釉往往被视为不详的产物。

这时候釉色的丰富一方面取决于釉中铁含量的控制,通过不同的铁含量釉色由青色转为黄色。铅釉的发明是陶瓷釉色不断丰富的另一种原因。铅作为釉料成分,它的熔点低,烧成范围广,对于古代使用柴窑烧成更好控制,颜色相对来讲更加丰富艳丽。在陶瓷历史中,铅釉作为一大种类也有众多名釉,比如“唐三彩”,它主要应用在陶器表面,在上釉时使用多种颜色釉相互配合,烧成后色彩丰富而又艳丽,在同一器物上可同时存在深绿、褐红等多种颜色,多种颜色釉创造性的体现在同一器物上,效果艳丽引人注目。但唐代在釉色上的创新远不止唐三彩一种,还出现了黑釉窑变花釉瓷,釉层表面黑色中浮现蓝、紫色斑点装饰,瑰丽夺目。在唐代南卓《羯鼓录》中记载“不是青州石末,即是鲁山花瓷”[1]。

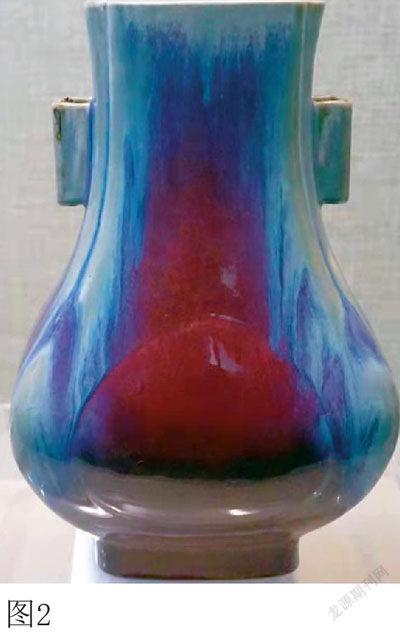

唐代黑釉窑变花釉瓷发展到宋代更为完善,是著名的曜变天目,一盏万色,似星空万变令人炫目。与此同时还有“哥、官、汝、定、钧”五大名窑,特色鲜明,种类丰富。尤其是钧窑瓷器更是国之瑰宝,在五大名窑中钧窑以“釉具五色,艳丽绝伦”而独树一帜。宋钧窑相较于以往颜色釉创造性地使用铜的氧化物作为釉料着色剂,由于铜的还原作用呈现出五光十色的钧瓷釉面艺术效果。而钧窑窑变除了窑变单色釉还有窑变彩斑釉(如图1)、窑变花釉(如图2),在这三种钧窑窑变瓷器中最能代表钧窑特点的就是窑变花釉瓷器,自古以来都有入窑一色,出窑万彩的说法,它五彩斑斓的色釉效果、生动自然的纹路以及各种复杂的釉面肌理相互交错,形成了意味无穷的钧瓷釉面图画,是真正能体现出钧瓷是火的艺术而非人力干预的结果。尤其是钧窑特有的钧红釉,对于花釉来讲,钧红釉可以说是较为典型且出名的花釉种类。钧红花釉的特点是在器物表面通体红色中不均匀的分布着红色或蓝紫色斑块,随机性高,在釉中红紫交相辉映,似云霞变换,绚丽多彩,具有独特的艺术魅力。宋代之后,窑变花釉不断发展,至清代,花釉瓷器多由两种以上釉混合而成,色彩丰富,纹理自然。

二、复层花釉的主要特点

“复合花釉”顾名思义是由两层或多层釉色相互作用而形成自然丰富的艳丽色泽。在中国传统的陶瓷生产中,早期的唐代鲁山花瓷就属于复层花釉,它的主要特点是由底釉和面釉两部分组成,在底釉上人工涂抹点缀上面釉,经过高温烧制后,形成特殊的颜色斑点,给人以天然造化、变化莫测质感,但相对于我们传统印象里的复合窑变花釉瓷它的人工痕迹太过于明显,相较于宋代钧窑窑变花釉瓷它并不能算是完整意义上的窑变花釉。

对于传统陶瓷中的复合花釉宋钧窑窑变花釉瓷的特点更为鲜明和典型。它的主要特征是厚胎厚釉、釉层丰厚、釉面有明快的流动感且釉面有较多细小针孔和釉下沉积的小气泡。尤其是对于复合花釉来讲,高温下底釉面釉互相交融形成自然流动的纹理感,而底釉面釉颜色不一于交融处呈现出截然不同的色彩,釉面色彩斑斓自然极具意趣。且相对于一般的颜色釉莹润通透的釉面效果而言,复合花釉釉层较厚,在高温下气体往往不能完全逸散干净,因此复合花釉釉面一般有较多细小针孔或釉层下沉积较多小气泡。

复层花釉另一大特征就是窑变,窑变是指釉在窑内烧制过程中自然产生的复杂多变的色彩和形态各异的流纹,这一过程无法被完全控制也不能被复制,每一种窑变器物的花纹或色彩都是独一无二的。釉料本质上就是覆盖在坯体表面的玻璃质,在高温熔融的过程中具有一定的流动性,窑变花釉形成时相互交融、纹理自然、仿若天成。对于复层花釉,烧成因素很重要,窑内的温度、烧成气氛乃至施釉厚度都会直接影响复层花釉的艺术效果,甚至于同一窑不同位置都会产生不同效果。对于表面施复层花釉的器物来讲,它的釉层厚度相对于一般釉面较厚,烧成后器物表面釉层凝厚,且底釉面釉相互交错产生多种颜色,表面呈现不只是多种颜色交相辉映,通常还伴随着放射状或者针状的光点或者结晶、斑块等[2]。

复层花釉在烧成后大部分颜色是由底釉面釉颜色决定的,但在烧成过程中往往会产生形态各异的流纹以及一些奇妙的变化,同理,复层花釉在烧制过程中面釉的斑点在窑炉内与底釉在高温下熔融晕化,纹理自然而瑰丽。对于复层花釉来讲,绝大多数釉色品种可以相互搭配形成丰富的色彩效果。但在实际上釉色烧制前后有较大区别,在复层花釉实际创作和应用中应该熟练掌握釉料性质和烧成工艺。

对于复层花釉来讲丰富的色彩变化已极具特色,过于繁杂的坯体造型反而不易展现出窑变的独特美。因此在传统的钧窑窑变花釉中一般选择使用古朴厚重、棱角分明、线条明朗、起伏适当且装饰简练的器物造型。这不仅是为了更好展示窑变色彩美的选择,也是为了釉面在高温下更好进行熔融交汇的选择。

三、复层花釉的装饰技法

花釉起初只用在陈设陶瓷之上,随着生产技术的发展,陶瓷烧成工艺日益成熟,目前花釉在日用陶瓷,建筑装饰陶瓷等应用日益广泛,在釉料品种不断丰富的同时形成了众多不同系列的完整体系[3]。复合花釉在高温烧成下釉层凝厚,呈现多种颜色相互交错,具有独特的纹理变化,丰富多彩的颜色肌理。且复合花釉相较于一般的颜色釉来讲乳浊效果明显,釉浆较浓釉层较厚烧成后圆钝凝厚,在实际使用时需根据应用需要合理安排。

传统的复合花釉多应用于造型简练的装饰器物上,随着复合花釉种类的丰富和创新,再结合传统的上釉技法,搭配现代新型工具,复合花釉在陶瓷绘画方面应用也逐渐广泛。尤其是对于陶瓷绘画釉料在高温下进行熔融反应,能够尽可能地呈现出一种自然美而非人工雕琢的匠气。

从传统方面来讲复合花釉除了应用在陈设器物上,它在陶瓷雕塑装饰也应用广泛,可以说是陶瓷雕塑作品的“化妆师”。简约干练的雕塑造型通过花釉烧成后浑然天成的色彩肌理变化装饰更具有生命力。

对于花釉的运用,技巧极为关键,方法多种多样:有浸、喷、涂、点、刻等等。一般来讲,底釉多使用浸釉的方式以达到釉层均匀平整,方便下一步装饰的进行;面釉可使用泼、洒或者是毛笔点涂的方式进行,或使用吹釉的上釉方式,两种不同颜色的釉料通过吹釉,形成自然的肌理变化,烧成后器物表面颜色分明,纹理自然更具有审美价值。创作一件成功的花釉作品,不确定性因素很多,不仅是烧成方法、上釉技法会对花釉效果产生影响,器物造型也会对花釉产生重大影响,復合花釉相对于普通釉料来讲釉层更厚,在高温下具有一定的流动性,陶瓷器物的造型在一定方面来讲直接决定了花釉的流动率,对于釉面效果有重大影响。

使用复合花釉进行釉面绘画的装饰技法,可根据实际需求选择上釉方式,面积较大时可选用洒、泼的方式,但这两种方式不可控性高,且随机性大,在釉浆浓度不适宜时容易造成釉面厚薄不均匀,烧成后可能会存在一定色差。如若绘画面积较小,对画面色釉分布要求精准时,可选择带尖状口部的容器进行精准控制。

在陶瓷釉面装饰技法中,雕刻或剔除技法能够产生独特的效果,对于一般的颜色釉来讲在坯体表面进行雕刻剔除烧成后往往具有凹凸起伏感,但对于乳浊效果较为明显且釉层较厚的复合花釉来讲,更适合在施加底釉的器物表面根据自身需要剔除部分釉料再施加面釉,烧成后颜色分明效果更为明显。对于复层花釉,可以根据作品需要剔除部分釉色后再进行填充,烧制完成后,二者相融更加自然生动,或是在施釉完成后,剔除部分釉料裸露提毗,使烧制完成后的作品更具层次感。在使用复层花釉进行装饰时还可以采用多种装饰技法综合运用,为作品的整体布局和艺术构思服务。

四、结语

复合花釉的历史悠久,且随着现代工艺的发展,釉料色彩种类更为丰富,通过不同搭配能产生不同效果。复层花釉的色泽和肌理形成不仅和釉料化学组成相关,与釉料的施釉手法、烧成制度也息息相关。在陶瓷发展历史中使用复合花釉装饰的陶瓷器物一般为陈设用瓷,随着生产技术的不断进步,复合花釉装饰也广泛运用到建筑用瓷上。要更好地运用复合花釉进行艺术创作,我们需充分了解釉料性质、熔融温度以及不同釉色相互作用的效果,确定上釉方式和烧成工艺,以便创作出更加完善的作品。

参考文献:

[1]谢楠.磁州窑花釉烧制技艺研究[D].长沙:河北美术出版社,2017.

[2]杨静蓉.漫谈我国古代陶瓷的花釉工艺[J].文物,1976(12):80-82.

[3]徐建华,邱永斌.陶瓷花釉与装饰技术[M].北京:中国轻工业出版社,2011.(4):2-4.