西周生活陶器演变探析

2022-05-06张志忠

张志忠

摘要:西周是重食器的时代,其器型演变是根据生活方式来设计的。文章以西周陶器为研究对象,运用对比分析法、图像分析法以及文献资料法探析出西周早期和晚期陶器的器型特点以及西周陶器演变与日常生活和制陶工艺的关系。以期我们陶瓷设计者能够根据生活方式以及制作工艺为人们设计出精美的陶瓷日用品。

关键词:西周时期;陶器设计;饮食生活

西周王朝采取分封措施,使西周在政治、经济、文化等各方面都有了显著的发展,将我国奴隶制社会发展推动到了鼎盛时期。西周制定了严格的礼制制度,反应在饮食器具上则是重食器的表现,除贵族所用的青铜器外,陶器的设计也有着明显的变化。

一、西周陶器工艺概述

西周陶器种类分别有泥质灰陶、夹砂陶、白陶以及印纹硬陶。器型则分为炊煮器具、饮食器具以及盛食器具。

1、西周陶器

西周时期的各种手工业生产相对夏商时期有了更大的发展,西周王朝已设置专门的官职对各种手工业进行管理。西周制陶手工业已经趋于规格化,“百工”即是从事各种手工业的奴隶工匠。制陶手工艺人又主要分为陶人和旊人,陶人使用陶轮制作瓶、鬲等炊具,旊人则使用模型制作簋、豆等礼器[1]。烧制日用陶器器皿和建筑用陶的制陶作坊也已有了分工。制陶工作的细致化就会使得陶器制作更为精美,大量的泥质灰陶和夹砂陶是大众日常生活的日用器皿;选料精细、制作规整、烧制温度高的白陶和印纹硬陶则是用于贵族或者礼器。

泥质灰陶是采用易融黏土作原料烧成,胎质细腻,多用于饮器、食器、盛储器以及其他用器。夹砂陶则是在易融黏土内加入一定比例的沙粒或者是蚌末作为原料烧制而成的,其耐火度高,胎质比较坚硬,对其进行加热不易爆裂,故多用于炊煮器具。白陶是胎质和器表都呈现白色的一种陶器,它与灰陶器不仅颜色不同,土质原料也不同,它的主要矿物组成与高岭土很相似[2],含铁量低,故使烧出来的颜色呈白色,但烧成温度在1000°C左右,不会高于印纹硬陶的1150°C。印纹硬陶的胎质比灰陶器与夹砂陶器细腻、坚硬,烧成温度也比较高,在其器表以拍印几何型图案为装饰,故称为印纹硬陶。

2、西周陶器的种类及制作

从西周建立起,便吸取了商王因淫乱酗酒灭亡的教训,因此西周陶器的种类以食器为主,少见酒器。西周食器包括饮食器具、炊煮器具和盛储器具。炊煮器具以鬲、甗和甑为主,其中以鬲的数量较多,为主要的炊煮器;饮食器具主要是簋和豆;盛储器具则有罍、罐、瓮、盆、盂之类。这些器具的制法主要是轮制、模制和手制的,不同器具采用不同的制作方法或者多种制法相结合。

饮食器具陶豆与陶簋的圈足和器身,是分别轮制成型后粘接而成的;炊煮器鬲、甗和甑的器型较为复杂,其圆形的器身多采用泥条盘筑或者快轮制作而成。而这些器物的耳、足、钮之类附件,多为手制或者模制而成后粘接与器身之上。陶器分型制作后再采用粘接的方式成型,这种制作方式很有可能是受青铜器先分铸成型、再焊接组成的工艺方式影响[3]。罐、瓮、盆、盂之类的器物则多是轮制成型,形制更为规整。而一些较大的陶器和粗砂質厚胎陶缸,则采用泥条盘筑制成后经轮制修整而成的。陶器形制的变化能够反映出不同时期陶器手工业的工艺技术发展以及人们生活方式或者饮食习惯的变化,因此不同的形制设计就会有它不同的影响因素,最终作用于陶器设计。

二、西周陶器器型演变

西周早期陶器的造型是顺承了先周和商代的陶器造型,至西周后期,制陶匠师根据人们的饮食方式和工艺技术变化进行精细设计。

1、西周早期陶器器型特点

西周早期的炊食器主要有陶鼎、陶鬲和陶甗。在西周炊食器中,陶鬲是使用数量最多的,它是西周时期主要的炊器。图2是西周早期的陶鬲,底部较高,有着袋状尖足。陶鬲主要是用来炊煮粥以及水一类的流食,其口部微内收,而且陶质具有很好的储热作用,能够为食物保温;其袋状足为空心的设计,在进行炊煮时能够增加受热面积;三只尖状的足脚设计能够很好地稳定器身,陶鬲所炊煮的食物为流质,在不平整的地面流动的液体也会与地面保持平衡,三角具有稳定性,当地面不平整时,器身往一边倒,流质食物也仅是溢出,不至倾覆;且尖状足的设计能够腾出更多的下部空间放置薪柴加热,薪柴在燃烧时需要氧气,下部空余的空间便于架起薪柴以促进氧气的进入,以做到充分燃烧。

西周早期的饮食器具主要有陶簋和陶豆。陶簋在西周早期多见,至晚期而少见。作为主要饮食器具的陶簋(图4),有着较大容量,其形制为大敞口折沿、斜壁微鼓、圜底喇叭口形圈足。陶簋是用以盛黍稷等食物的,等于现在的碗[4]。黍稷是古代主要的农作物,也泛指五谷。而陶簋的容量却大于现代面碗大小,其容量超过现代两碗米饭。其实并非古人饭量大,其大敞口的设计是符合当时进食方式的。在西周时期还未开始使用筷子,主要进食方式仍然是用手进食,但是在夏商时期已开始流行使用刀叉[5],这种具有礼仪的进食方式多属于贵族,而平民所用灰陶簋,仍然用手进食。陶簋23.5cm的口径以及鼓腹的大小设计是很适合用手抓拿食物的。可见陶器造型的设计是与人民的生活息息相关的。西周早期陶豆多为敞口矮圈足,如图3所示是用来盛放食物的一种生活器皿,其侈口或者敞口的设计同陶簋的设计,便于食用者从陶豆中抓取食物,早期陶豆为斜壁,也便于清洗。

作为盛器的有盆、罐。陶罐的设计为小口沿外卷、短颈、深腹圆鼓平底并且带有两耳(图5)。人们为了使食物保鲜好吃,发明了许多保鲜的方法,包括冻、腌干和渍等法,腌制食物和干燥食物在西周是比较流行的[6]。而腌制是需要器物有较好的密闭性,罐的容量和大小相比于食用器要大些,小口短颈的设计便适合腌菜,方便储存,在提拿的时候有两耳也方便搬动。在另一方面,陶罐也能做盛酒用器,尽管西周在早期意识到了饮酒作乐的坏处,但江山巩固后,人民安居乐业,饮酒之风便复渐,主要是当时的人们已经意识到了适量饮酒的好处,有助于血液循环[6]。陶罐存储酒可以起到更好的密封作用,使酒不易于变质和散味,同时颈部的存在也方便取酒和倒酒。

2、西周晚期陶器器型特点

西周早期的陶器是吸收了先周和商代后期的一些陶器形制发展而来,晚期的陶器则形成了西周自身的特点。

炊煮器中的鬲(图6),其底部明显变低,底部的夹角也不甚显著,近似平底,足尖部分消失而呈现出矮袋状足,其足呈圆柱状平底。相对早期的陶鬲来说,晚期的陶鬲变化明显且迅速,这很有可能是饮食方式的演变改进导添柴加热,放置于灶上进热水温食[7]。由此可见,器具变化而变化的。

西周晚期的陶高足和喇叭状底座。在形多相似点,有明显陶豆的更细,并且在陶豆柄的细一来,晚期陶豆在制作工艺方面较早期陶柄更具难度,细柄与浅盘衔接处的陶泥量要把控好,尤其是上部的陶盘,由其承重的底至盘口要控制好泥量,这样才不至于在烧制时出现烧塌或者是变形的状况。细柄以及陶盘的制作一定要非常规整,这样才在接粘时更为贴合,同时底足需规整不偏。陶豆高足的设计是符合当时人们席地而坐的坐姿的,陶豆一般用来盛蘸料或者肉酱一类的食物为主,人们在进食时,盘坐于小桌案之前,桌案的高度大约为20cm,陶豆的高度大部分在15cm左右,人们手微抬即可方便取食。陶盂是西周后期才开始出现的[2],西周早期器型多簋而无盂,晚期则以盂为多[4]。陶盂为口微敛沿外折,折腹或者折腹略鼓平底(图10)。根据其大小可判断出陶盂可能为盛食或者盛汤食一类的器具。另一方面陶盂也有可能是炊具,磁山文化曾发现一只陶盂,是一件在三个支足上面地放一个圆柱形的组合器型,很明显是一件炊器[8],后来的三足鼎和三足鬲很可能是由其发展而来。此时的陶盂有可能是由铁线吊住其口沿而悬挂于房梁之下,在地面上生火加热陶盂内的食物,也有可能是由三个支架在其口沿下方将其支起后加热。

综上所述,西周早期和晚期陶器器型是有着明显变化的,将陶鬲设计成生活所需,将陶豆根据工艺设计得更为优美,生活所需的器型便多产,不适应生活的器型便少制。

三、西周陶器器型变化的影响因素

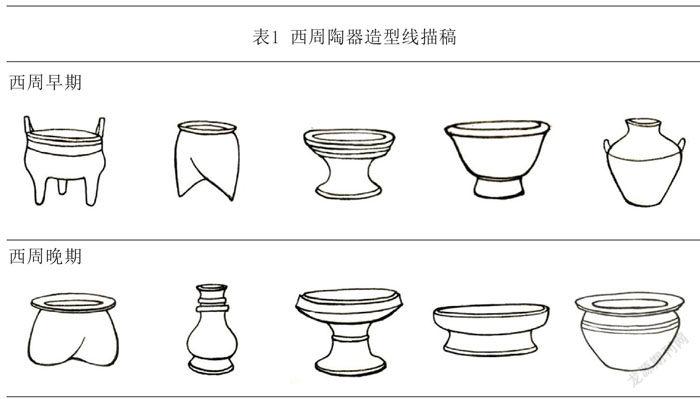

西周早期至西周晚期人们饮食习惯的变化与陶器制作的精进,反应在器物造型设计上,便有了相应的变化。西周陶器造型线描稿(如表1)。从表1明显可见,西周陶鬲的造型发生了较大变化,由三个袋状支足演变为三个柱状平足;陶豆也由粗柄演变为细柄,喇叭状底座更为明显;早期陶器造型多簋而无盂,晚期陶器造型则以盂为主。

1、制作技艺的精进

在制陶技艺上,快轮制作成型的方式在此时已非常成熟,从豆的造型演变可以看出,早期陶豆整体偏厚重,晚期陶豆细柄而显轻快。当拉坯修坯技术成熟时,才能制出规整细腻的坯体。在制陶原料的选择上,西周时期中原地区的制陶黏土为二次黏土,二次黏土制坯易于做厚而做薄不易。江南地区制瓷黏土多为山区矿物资源,为一次黏土,在制瓷时能够做到极致薄胎,因此景德镇制瓷取材高岭土为一次黏土,才能更易于制作出薄胎、透明度较高的瓷器。在西周晚期的陶豆柄的细腰处有一凸棱,这一凸棱能够更好地固定以及支撑陶豆柄,以致陶豆柄不易于烧塌,而这一做法一定是在先民烧制细柄由失败至成功的不断试验的过程中才得以制成的。

陶盂早期不多见而多出现于晚期,也与制陶技术有关。在西周早期,陶器形制多模仿于青铜器,而青铜器制作繁杂,附件也较多,将其工艺照搬于制陶工艺上则有较多不适应,青铜器冷却快,冷却后硬度高。陶器尽管有较好可塑性,但是在窑内烧制时,是为陶器最为脆弱之时,容易出现烧塌的现象,同时附件粘接好之后,由于粘接时泥的水分未控制好,也容易在烧制时裂开,而陶器裂开后便不适于使用了。陶盂整体没有附件,胎体也较为厚重,能够做到一次性拉坯成型,之后在经轮修,而且也无需再粘接附件,减少了更多的工序,这样一来,在烧制时也不容易变形。

2、饮食生活的变化

陶鬲由袋状尖足演变为袋状圆底足、底部变低、底部趋于圜底。鬲兴盛于殷代,衰落于周代末期,绝迹于汉代,是这一时期的特殊产物[9]。这一时期应已出现土灶一类的灶具,陶鬲晚期则是作釜使用。西周时期的陶鬲相对于原始时期的陶鬲来说,其大小偏于中小型鬲,炊煮器的容量体现出了西周时期家庭的饮食用量和家庭成员多寡[7]。西周时期,酒一度被限制,要喝也要有控制,不能无度。在商代就已有发达的酿酒业,西周时期的酿酒水平也很高,各种酒都具有挥发、杀菌的作用,少喝有益,过度则有害。对于酒的储存,小口的壶和罐便再好不过,它能防止酒挥发过快而失去香味,因此自古以来各朝各代都有壶、罐的陶瓷造型。最后还值得一提的是西周时期人们已非常注重饮食卫生和食疗了,提倡一年四季因气候变化而有不同的健康饮食法[6]。因此不论是食物还是食器都必须洗涤干净,作为食器的簋、豆以及盂,这些陶器敞口的造型便很适合洗涤,不存在死角或者藏污纳垢,能够轻松清洗干净。

因此,西周陶器的设计是根据工艺技术和日常生活变化来进行设计制作的。

四、结语

西周陶器器型出现了较多变化。陶鬲由早期的三足尖底演变为三足圆底,底部下移;陶豆由早期粗犷的造型演变为细柄高足;早期食器多簋而无盂,晚期食器多盂而无簋。而匠师们是根据人们的生活和饮食习惯来进行设计的,同时技术的精进也为陶器的设计带来了更多的可能性,这样一来便设计出了优美而又有较高使用价值的陶器。对于当今的我们来说,在进行日用陶瓷设计时,也要根据人们的日常生活习惯以及陶瓷制瓷的先进技术来制作出实用、优美具有艺术价值的陶瓷器具。

参考文献:

[1]杜海滨,胡海权,赵妍.中国古代造物设计史[M].辽宁:辽宁科学技术出版社,2014(8):18.

[2]中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982(9):73.

[3]张卉.中国古代陶器设计艺术发展源流[D].南京艺术学院,2017(4):108.

[4]田自秉.中國工艺美术史[M].上海:东方出版中心,2010(4):33.

[5]吴爱华,徐杰舜.筷子与汉民族的历史并肩行—兼论筷子是汉民族的形象代表[J].云南:云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019(3):51-56.

[6]陈全方,陈馨.漫话西周[M].西安:三秦出版社,2006(8):138-140.

[7]虞会青,吴隽,吴军明.先秦陶鬲袋状空足的演变和实用性探析[J].景德镇:中国陶瓷,2017(12):98-102.

[8]罗晓欢.话说中国古代三足器[J].河南:寻根,2011(6):52.

[9]马健鹰.中国饮食文化史[M].上海:复旦大学出版社,2011(5):10.