张謇创立博物馆与美育、智育及其他

2022-05-03吴学婷

吴学婷

博物馆是人类文明发展到特定阶段的产物,其具备了为民众提供教育场所以获取知识的重要职能。中国博物馆事业,肇始于南通博物苑,其创始人为张謇。然而,博物馆之于中国,并非20世纪初倏忽出现的新鲜事物,实则为众多有识之士历时半个多世纪的考察、酝酿,方才落地生根。根据相关著述记载,早在1848年,徐继畬便在其著作《瀛环志略》一书内,介绍了普鲁士、西班牙、葡萄牙各国的“古物库”。到了1866年,清政府更是组织了官方考察团,历时三个余月,游历欧洲诸国,参观了法国、英国、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、俄国、普鲁士等数十家博物馆。其时,博物馆之于中国尚属新鲜事物,清廷官员们不知如何称谓方属妥当,于是在考察笔记中将其称为“公所”“行馆”“万种园”“画阁”“军器楼”“集宝楼”“积宝院”“集奇馆”“积骨楼”“禽骨馆”等不同名称〔1〕。虽然称呼各异,充满奇思,然究其内里,竟涵盖了社会历史、自然科学以及综合各类博物馆。游历回国后,清廷官员们依从所思所想,结合本国国情,开始思考于中国建立博物馆的可能性。殷商以来,即有大量保藏典册的府库,为后世留下古代物质文化和精神文化遗物。《周礼》中亦有周代春官,掌管祖庙收藏相关记述,这些历代收藏加上后世积累,留存了数量非常可观的奇珍古物。基于此,创建博物馆已具备藏品基础。

一、启发民智与中国首家博物馆的诞生

清朝末年,正当民族危亡之际,知识分子开始思考国家命运,而创建博物馆成为启发民智的途径之一,被广泛认同。1895年,上海强学会就曾在其章程中提到“凡古今中外,兵农工商各种新器,如新式铁舰、轮车、水雷、火器,及各种电学、化学、光学、重学、天学、地学、物学、医学诸图器,各种矿质及动植类,皆为备购,博览兼收,以为益智集思之助”〔2〕,明确将开设博物馆作为一项重要主张,而其时,张謇恰为强学会成员。张謇(1853—1926)曾于光绪年间中状元,授翰林院修撰。1901年,他在《变法平议》一文中,于“工部之事”章节提及“开工艺局兼博览所”:“于各业公会款内,量集专款,设博览所,即在工艺学堂外院,以为劝工之助。若漆器、若瓷器、若铜器、若雕琢器、若文玩服用器,若竹货,若皮货,各省各有良工,荟萃罗陈。”〔3〕1903年,张謇访问日本,为期五十天,目的之一即为学习他国先进制度。张謇参观了大阪天王寺劝业博览会、东京帝室博物馆等诸多场所,备受启发,深感于本国建立博物馆以服务民众教育极为必要,回国后,遂决定上书清廷。张謇先后上陈《上南皮相国请京师建设帝室博览馆议》《上学部请设博览馆议》,呈请在京师建立博物馆,“且京师此馆成立以后,可渐推行各行省,而府而州而县,必将继起,庶使莘莘学子,得有所观摩研究,以补益于学校”〔4〕。然终未获批准,遂决定自筹组建。

1905年,张謇在江苏创办了中国首家博物馆—南通博物苑。南通博物苑选址于南通师范学校之西,占地35亩,迁荒冢千余座,费尽周折后终建成。张謇对南通博物苑的场馆建设颇为费心,一砖一瓦,一花一木,皆尽心操持,“天晴博物苑工赶做。木材今日到校。一切种子须下地......博物馆砖墙用条砖,勒脚用三副,勿用洋砖。木材即行配全”〔5〕。“移大柏树千万勿伤根,栽时千万须人督察,请告杨、徐,为我用心。”〔6〕除此之外,张謇还亲自制定《博物苑观览简章》,“观览人如有攀折花木、摇动叠石、坐剥亭柱石、不循正路、践伤花草、蹋墙攀窗、损坏物件者,由同来之班长责成本人任赔。若班长扶同欺隐,则由苑事务所查明,是日何处来人,知照该处停一月勿发证牌;若本校生,则查明姓名,记过,停三月勿给证牌”〔7〕。

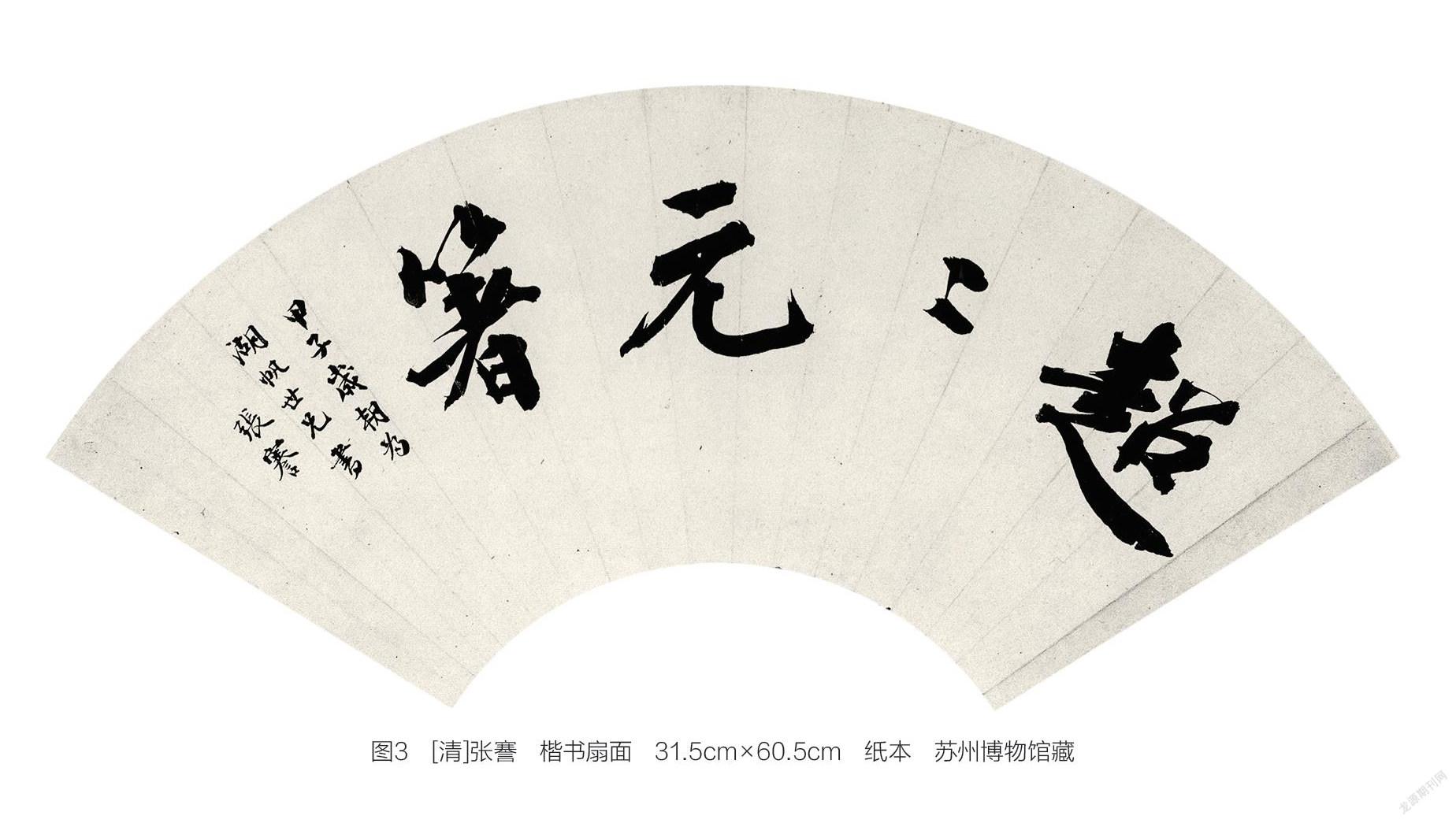

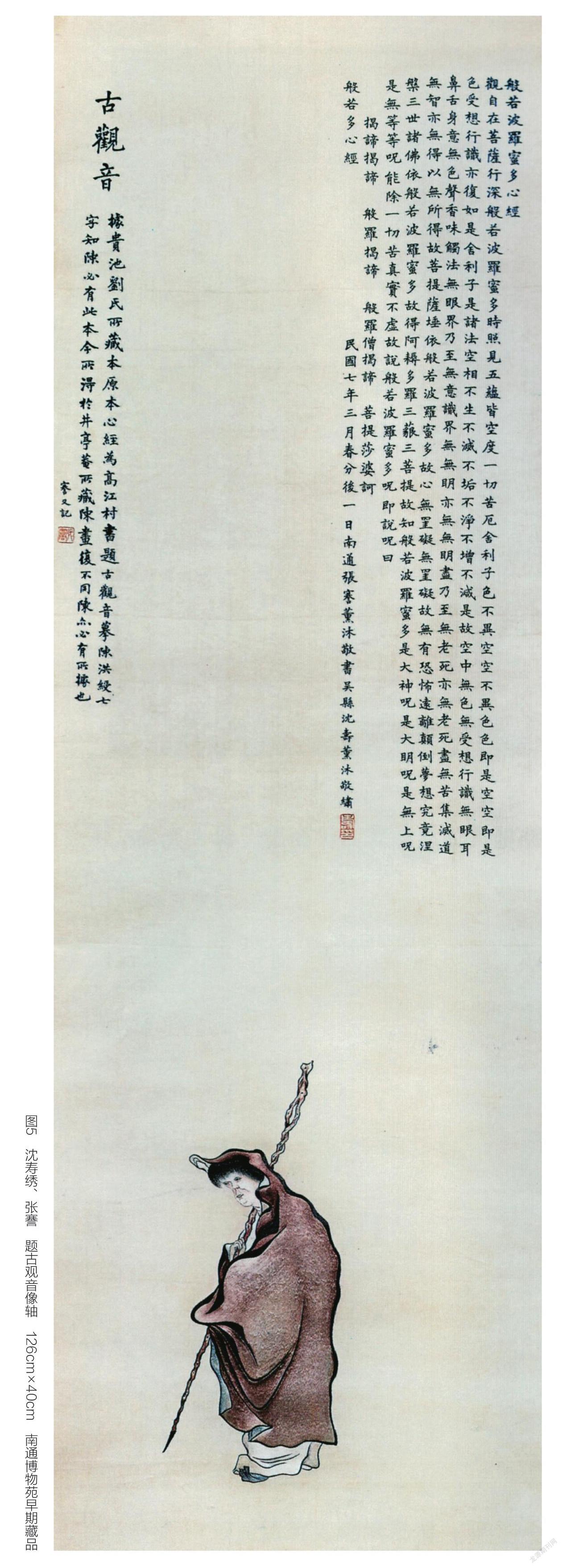

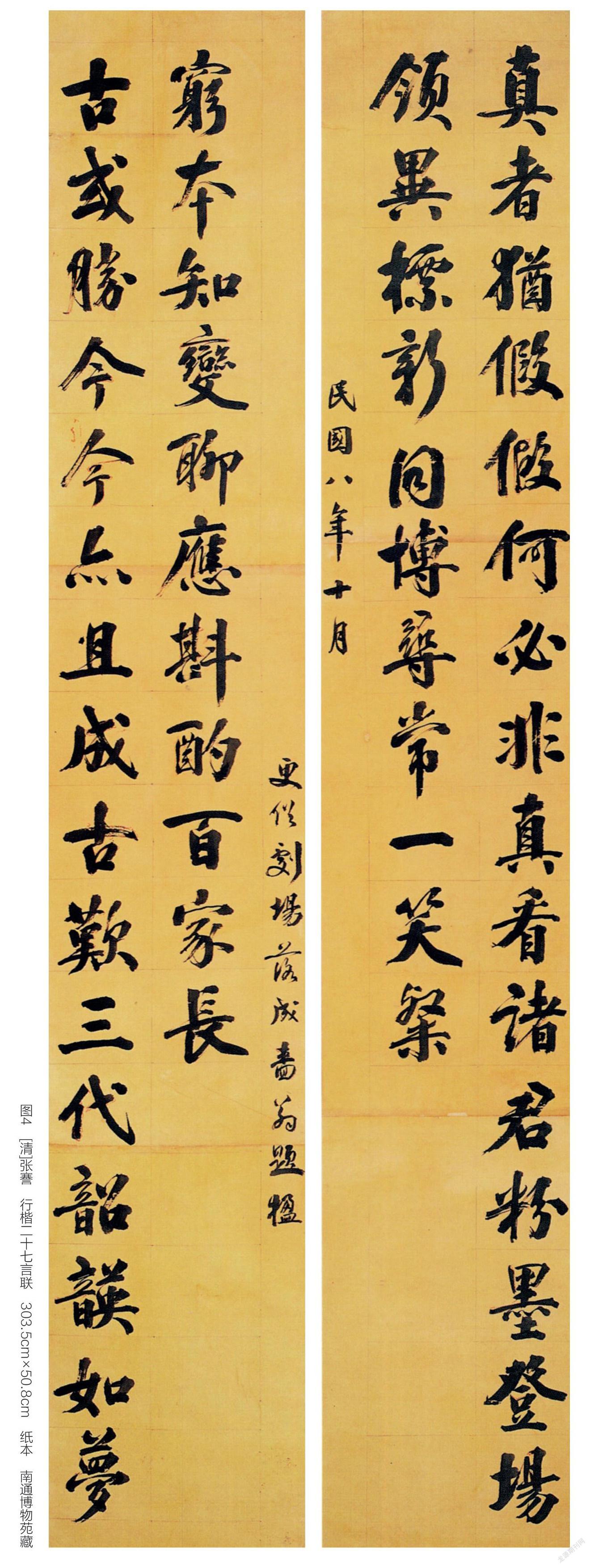

就机构设置而言,南通博物苑参照国外先进博物馆的建馆制度,正如张謇在《通州博物馆敬征通属先辈诗文集书画及所藏金石古器启》中指出,“欧人......咸有博物馆之设,其搜集之部目三,曰天然,曰历史,曰美术”〔8〕。南通博物苑初始机构设置亦遵循西方博物馆设立原则,分为天产部、历史部和美术部。每部古物、标本、艺术展品丰富,场馆兼具自然环境优雅与文化气息浓郁之特色。经年积累,南通博物苑展品数量颇丰且规模日益壮大,“三部合计,所值不下五十余万元,可见其陈列之富矣”〔9〕。然则深入了解藏品来源,可知实乃张謇费尽心力,耗时多年,方才成此规模。商周以来,历代府库珍藏为我们留下众多文化遗产。诸多学者基于个人喜好搜集、整理、研究典册以及古物过程中,逐渐发展形成“金石学”“考据学”“方志学”。这些学说以及古物典册,浩繁艰深,确是博物馆展示的重要依托。张謇素来喜好收藏古物。在创建南通博物苑之初,他将多年来个人收藏古物、亲朋馈送珍品、好友相赠名贵花木以及珍禽异兽,悉数送至博物苑。同时,张謇亦倾力多方征购,曾于1905年南京举办的南洋劝业会上,征集并购买一批动物标本以及矿物标本。更有意思的是,张謇在与友人游览天坛时,曾于无意间发现两件明代瓦当,欣喜不已,遂将其拾起并将偶然拾得古物送至博物苑。到了1914年,南通博物苑藏品竟多达2973件〔10〕。当然,张謇也意识到凭借一己之力,难以尽收藏品,于是提出过皇家应“赐出内藏”以及“宜先布章程,谕令京内外大小臣工及世禄之家,嗜古之士,进其所藏”〔11〕等主张。根据南通博物苑账册记录可知,端方、赵尔巽、刘世珩、沈云沛、沈尹默、黄炎培、欧阳予倩等名流俱捐赠过私家收藏以丰富博物苑藏品,为南通博物苑发展尽一份心力。张謇在征集藏品时,并非是一应古物一概盡收,亦有自己遵从的原则,即必须是有益于辅助学校教育教学,启发民智,培养人才。根据相关资料记载,有位禅院主持圆寂前,曾委托友人找到张謇,希望将禅院内藏150余幅历代观音像送至南通博物苑,然则考虑到宗教艺术品有悖于其建立博物苑初衷,入藏不甚妥当,遂被其婉言拒绝。为了保证收藏账目清晰,张謇还将藏品明细登编于册,定名《南通博物苑品目》,撰写序言并公之于众。

张謇以一己之力创建中国首家博物馆,使其意识到仅凭个人能力难以为继,政府应该出台具体褒奖措施以资鼓励。其实,自19世纪中期清廷官员中出现建立博物馆的主张以来,具有远见卓识的知识分子诸如康有为、梁启超、张謇、徐继畬等人,曾先后提及引进博物馆这种新型文化形式,并在相关论述中阐述可付诸实践的具体举措。康有为、梁启超是维新派代表人物,其维新主张亦涉及创办博物馆、建立大学堂等诸多文教领域。张謇自认为“与康梁是群非党”〔12〕,对康有为、梁启超的诸多变革思想颇为赞同,双方对于引进博物馆等新式文化形式以服务民众的态度以及具体奖励措施,更是惊人一致。1898年,“百日维新”期间,总理衙门起草章程,明确奖励创办博物馆的规定:“第七款:如有独捐巨款,兴办藏书楼、博物院,其款至二十万两以外者,请特恩赏给世职。十万两以外者,请赏给世职或郎中实职。五万两以外者,请赏给主事实职,并给匾额,如学堂之例。第八款捐集款项,奏办学堂、藏书楼、博物院等事,仅及万金以上者,亦请加恩,奖以小京官虚衔。”〔13〕张謇在上书清廷的《上南皮相国请京师建设帝室博览馆议》中,亦陈情奖赏助益博物馆建设之行为:“如价值巨万,当特加褒赏,以示激劝。且许分室储贮,将为表列,其余呈进,亦付储藏。”〔14〕中国是历史悠久的文明古国,真正意义上的博物馆出现于近代,然则深究其萌芽,实乃源远流长,古代文献中的记述乃至殷墟等遗址保藏典册的府库都是实证。张謇曾有“中国金石至博,私人财力式微”的言论,可见其认为通过政府倡导,加之可付诸实践的奖励措施,可以鼓励创建博物馆。

二、博物馆创建之初在教育

“设苑为教育也”是南通博物苑建馆初衷,究其本质,实则为张謇教育救国理念的具体实施。张謇曾在清末中国处于内忧外患之际,提出欧美国家之所以国富兵强,其至关重要一点在于兴教育,“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学。夫立国由于人才,人才出于立学,此古今中外不易之理”〔15〕。甲午战败后,张謇有过“知此痛以全国人比较分数不过千万中之一二,处堂燕雀,姑以为安,岂非民智不开、公理不明之故,开民智,明公理,舍教育何由”〔16〕言论,其认为基础教育缺失导致民众麻木以及国家孱弱,指明只有通过教育才能开民智,民智开,公理明,国家才有出路,“非教育不足以国存”。教育救国是张謇认为其时救亡图存的时代需求之一,而创建南通博物苑更是其践行该主张的具体探索。

之于博物馆教育与学堂教育关联,张謇亦有其成熟而又独到之见地,无论是具体选址,抑或是与其他教育救国具体实践之联系,均可窥探其经历一番深思熟虑后的见解。就选址而言,南通博物苑毗邻南通师范学校,正如张謇在上书清廷陈情中所言,设立博物馆一项重要意义在于使得莘莘学子在学堂教学以外,得以实地深入观摩研究学问,理论与实践相结合,以博物馆辅益于学堂教育。张謇亦认为“然以少数学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其为绝学”〔17〕。仅仅依靠学堂教育很难培养出通儒,要成就全面发展之人才,在常规学堂教育教学之外,应该以博物馆教育辅益其间作为拓展延伸,从而培养出真正有用于社稷之人才。张謇曾为南通博物苑亲笔手书十余个楹联、匾额及题记,其中,位于南馆的楹联上写道:“设为庠序学校以教,多识鸟兽草木之名。”〔18〕实际指明建立博物苑一项重要宗旨,即作为学堂教育延展辅助日常教学之用,从而最终达到为民众普及知识、启发民智及美育之效用。南通博物苑建成后,“南通各校,凡讲关于动、植、矿物,常由教师率往参观,因之人多称为南通各校专设之标本室也”〔19〕。

张謇倡导教育救国,“东西各邦,其开化后于我国,而近今以来,政举事理,且为文明之先导矣。掸考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴”〔20〕,只有在中国疆域内大量兴建学校,普及推广教育,通过兴教来育人,最终才能引领国家真正走向强国之路。张謇致力于自筹资金创办学校,根据1925年相关统计数据可知,张謇与其兄长在办学及其他公益文化事业上,花费达350多万银元,而其个人因此负债高达89万元。至20世纪20年代,张謇助力之下的南通地区建立370余所小学校。与此同时,南通大学和其他高等学校亦相继创建,并先后开办农业、水利、纺织、医学、商业等多个领域的专科学校。南通师范学校是张謇创办的中国第一所民办师范学校,“欲雪其耻,而不讲学问则无资,欲求学问,而不普及国民教育则无与,欲教育普及而不求师则无导”〔21〕。其时,南通师范学校为南通地区各小学校培养了一大批核心师资,成为其践行教育救国理念之生力军。

南通博物苑毗邻南通师范学校,其定位亦是在国民教育的大框架下,作为学校教育的延伸,培养通才,强化美育,正如张謇所言“设苑为教育也”〔22〕。南通博物苑分为北馆、中馆和南馆,置于楼台、花木、池澡、假山之间,陈设“中外动植矿工之物,乡里金石,先辈文笔”〔23〕,各类金石古器、书法字画、动植矿工标本与教育展示完美互融。正如埃及托勒密王朝弗拉台夫大帝划定部分宫殿区以辅助学生进行学习活动一般〔24〕,中国最早博物苑的设置也是为辅助学校教育而特意建造的。公元前三百年前后,弗拉台夫大帝将宫殿辟出专门区域附设缪斯女神的神庙、讲演厅、植物园、动物园〔25〕,而南通博物苑除了设有展示历代古物珍藏区域,亦有大量自然标本,并养殖动物与植物,二者建设理念极为相似,似将今日历史、艺术与自然博物馆等合为一体用以助益国民教育。

1905年,科举取士制度取消,在事实上催生新式的学堂教育和社会教育。其中,学堂教育依然基本沿袭以往各级官学、私学教学形式,仅更改教学内容为更偏专业技术性质的科目,正如学者徐茂明所言:“废科举兴学堂后,四书五经不再是决定士人命运的考试内容,年轻的士子遂弃之如敝履,转而学习现代的数、理、化、工、医、法、师范、实业、外语等知识,形成完全不同于传统的技术型知识。这些在传统社会被视为‘奇技淫巧’的知识,在清末民初却成为由传统士绅蜕变而来的新型知识分子首选的学业。”〔26〕至于普及面向广大公众的社会教育,客觀上催生了博物馆这种新型文化机构,南通博物苑即在此大背景下应运而生。

三、博物馆与美育、智育及社会教育

20世纪三30年代,学者陈端志曾提出博物馆三大“效能”论:一是社会教育,使民众的知识扩大,趣味向上;二是博物馆对于学校学生的教育;三是博物馆对学术研究的作用〔27〕。自中国首家博物馆建成以来,国内博物馆在其发展过程中,自然而然出现侧重于社会教育以及学术研究职能,而忽视其作为学校教育延展以辅益于教学的作用。然而,就同最早南通博物苑设置初衷是为学校教育教学服务一样,除了关注社会教育,博物馆教育在发展过程中应该兼顾其与学校教育之间的关联。

20世纪初,以张謇为代表的有识之士认为“中国病不在怯弱,而在散暗,盖散力不聚而弱见,暗则识不足而怯见,识不见由于教育未广”〔28〕,在羸弱的旧中国,很难做到让广大无知无识之辈尽入学堂,尽管张謇自筹资金创办学校并因此负债累累,但之于四万万中国民众来讲,仍然只是杯水车薪。也正因为如此,知识分子才会想到办博物馆兴社会教育来实现开民智,其看重的实则为博物馆在普及民众教育方面的巨大潜能。学者曾昭燏提及博物馆“功用”最大者有四,其中两点涉及博物馆教育,即实施实物教育和精神教育。实施精神教育目的,其一为陶养性情,使人人有爱美之心,其二为启发人民爱国家爱民族之心〔29〕。就算是不具备识字能力的孩童或未受过任何教育的成人,亦可在其间受到美育、德育以及一定程度智育。张謇在创建南通博物苑之时,除了古物,还陈设有“天产”,诸如动物标本、植物标本、矿物标本之类,不同年龄结构及认知水平之人身处其中,均可在其间获益。

社会教育历来作为博物馆的重要职能之一,为政府所重视,早在清廷成立学部时,就明确将博物馆纳入中央政府教育行政管理的职责范围以内,各省各地建立博物馆,无论公私,由各省主管教育的部门统一管理。该体制一直延续至中华民国,各级博物馆归属亦是如此。中华人民共和国成立以后,博物馆不再归属于教育部,转而改由文化部管理,这就直接导致博物馆教育职能的定位始終与社会教育紧密挂扣,而终难实现与学校教育有机融合。张謇创建南通博物苑之际,于南通地区同时兴建数百所学校,无论是博物苑、小学校还是高等学校,均定位在国民教育架构之下,实则为发展本国国民教育而服务的具体举措。

南通博物苑选址于南通师范学校以东,建成后,但凡学校讲授与博物苑有所关联的知识,教师均乐于率学生前往参观研习,其实质无异于学校教育的第二课堂。张謇在其有关教育论断中曾专门提及:“......博物院以为学校之后盾,使承学之彦,有所参考,有所实验,得以综合古今,搜讨而研论之耳。”〔30〕张謇建立博物苑以辅益于学校教育的建设理念,之于今日教育亦为颇具前瞻性的制度理念创新,极具借鉴意义。

结语

由张謇创立中国首家博物馆所带来的博物馆美育及社会教育与学校教育给我们很多重要的启示,直到今天,在博物馆美育与教育功能方面仍然具有借鉴意义。随着时代与形势的变化,博物馆教育未来发展方向应该适应教育发展客观规律来助益学校教育,利用得天独厚的资源优势与学校互融共通,其适应新形势下的博物馆美育亦成为应试教育与素质教育矛盾的缓冲地带。这似乎可以作为现阶段博物馆教育工作者深入思考的问题,亦可作为未来博物馆美育与教育发展的主导方向。

注释:

〔1〕王宏钧:《中国博物馆学基础》,上海古籍出版社1990年版,第75、76页。

〔2〕中国博物馆学会:《回顾与展望博物馆发展百年》,紫禁城出版社2005年版,第36页。

〔3〕同〔2〕,第37页。

〔4〕《张季子九录》,中华书局1931年版。

〔5〕南通博物苑编:《张殿撰教育手牒》中有关博物苑的资料,《南通博物苑文献集》,1985年,第48页。

〔6〕南通博物苑编:《苑藏张謇手札中有关博物苑的资料》,《南通博物苑文献集》,1985年,第52页。

〔7〕南通博物苑编:《博物苑观览简章》,《南通博物苑文献集》,1985年,第37、38页。

〔8〕张謇:《通州博物馆敬征通属先辈诗文集书画及所藏金石古器启》(光绪三十四年),《张季子九录·教育录》卷三。

〔9〕陈翰珍:《二十年来之南通》,张謇研究中心,第97—100页。

〔10〕苏东海:《南通博物苑诞生的历史性贡献》,《回顾与展望中国博物馆发展百年》,紫禁城出版社2005年版,第7页。

〔11〕张謇:《上南皮相国请京师建设帝室博览馆议》,《张季子九录·教育录》卷二。

〔12〕《张謇年谱》,光绪二十六年(1900)三月。〔13〕王宏钧:《中国博物馆学基础》,上海古籍出版社1990年版,第79页。

〔14〕张謇:《上南皮相国请京师建设帝室博览馆议》,《张季子九录教育录》卷二。

〔15〕张謇:《张季子九录·政闻录》卷一.北平:中华书局聚珍仿宋版,民国20年(1931),第18页。

〔16〕曹从坡、杨桐:《张謇全集》(第4卷).南京:江苏古籍出版社1994年版,第29页。

〔17〕《张季子九录·教育录》卷二。

〔18〕南通博物苑编:《张謇为博物苑所作匾额对联及有关诗文》,《南通博物苑文献集》,1985年,第55页。

〔19〕陈翰珍:《二十年来之南通》,第97—100页。

〔20〕《张季子九录·教育录》卷二。

〔21〕《张季子九录·教育录》卷一。

〔22〕《张季子九录·教育录》卷四。

〔23〕南通博物苑编:《张謇为博物苑所作匾额对联及有关诗文》,《南通博物苑文献集》,1985年,第55页。

〔24〕〔25〕同〔13〕,第26页。〔26〕徐茂明:《江南士绅与江南社会(1368—1911年)》,

商务印书馆,第327页。〔27〕同〔13〕,第34页。

〔28〕同〔16〕,第472页。

〔29〕同〔13〕,第35页。

〔30〕《张季子九录·教育录》卷二。

(作者单位:中国国家博物馆)

责任编辑:欧阳逸川