悬疑之下,未来之谜

2022-05-01周禾子

周禾子

虚实幻梦,究竟何为“真相”?《异次元骇客》里的主人公被这样的疑惑所牵引,这也是人类自古以来就有的思考。艺术家穆磊以屏幕为画布,像素为笔触,在一次次落下虚拟线条与笔触的过程中,以他的想象和理解去勾勒虚拟和现实日渐交融的当下。

如果要举例部让人对所处世界的真实性产生怀疑的电影,很多人的答案都会是《黑客帝国》。1999年这部影片上映,带给观众从视听到思想的双重震撼。同样是这一年,还有一部核心思想与《黑客帝国》异曲同工的电影,却成为了遗珠,那便是《异次元骇客》。

Fuller和他的手下Douglas创造出了一个“1937年的洛杉矶”这样的虚拟世界,通过程序连接,他们可以让意识进入其中,拥有最真实的体验。某日Fuller被害,所有疑点都指向了Douglas,连Douglas自己都搞不清是有人想陷害他,还是也许他失忆了。同时,一位声称是Fuller女儿的神秘女人Jare出现,她与Douglas陷入了爱河。当所有的线索渐渐拼凑,真相浮出水面:Douglas身处的世界与“1937年的洛杉矶”一样,都是被模拟出来的,他们还有“上层”……从黑色科幻电影的角度来看,《异次元骇客》是一部将悬疑、情爱、哲学集于一体的佳作,尤其在二十多年后的今天看来,这种既复古又未来的结合充满魅力。

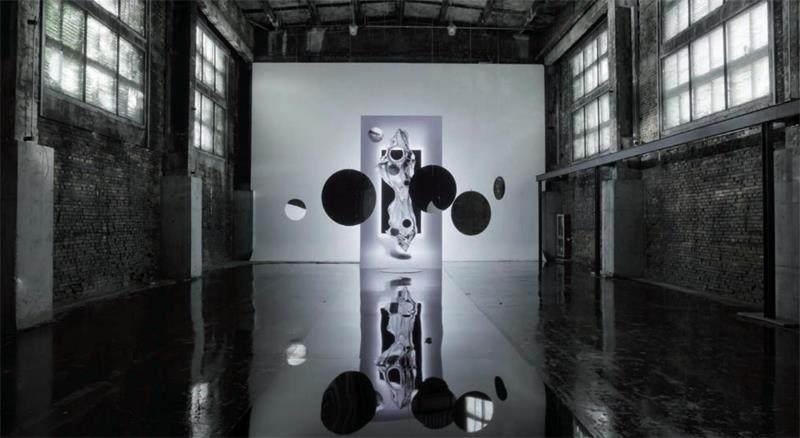

在艺术家穆磊的作品中,黑与白、方与圆、动与静,看似“界限”无处不在,而他却用虚幻的笔触去凝结真实的感受,在边界交融的时空之中游走。通过艺术,“存在”也许不是一个需要被回答的“真相”,而是可以被塑造和表达的能量,以及没有止境的探索。

《异次元骇客》里Fuller的女儿lane这个角色是黑色电影中比较经典的类型,比如貌美.有着强烈的性吸引力,不明的动机,充满神秘色彩。你如何看待这样的女性角色?

Jare是一个十分多元的角色,集造物者、拯救者、被害者、杀戮者于一身,这种错综复杂更加接近人性干面的真实。Jane创造了Douglas,Jane也可以是Douglas。我认为这部电影中的“她”或者“她们”所指向和演绎的绝不是单一性别,而是人性糅合黑与白之后所产生的多面体。

在电影暗沉的画面中,dane的出现是一抹聚光灯下的醒目色彩,把主人公和观众带入到虚幻与真实之间,是加速嵌套轮回的驱动力。

经典是一门基础语言,创新是在新语境下造句,黑与白,善与恶,真情与假意,笃定与怀疑,无论是经典黑色电影还是黑色科幻电影,它们都在表达和展示人性的不完美,都在直面欲望的深渊,也许这样才能赋予对人性“善”最大的尊重,这是藏在黑色镜头深处的火花石。

虚拟世界的脚步声的确离我们更近了,也许在这个或者那个即将到来的时代,真与假,虚拟或现实,早已不是最重要的问题,我们只为更便捷的感官愉悦体验而买单,人类从来不会停止追逐更轻易可得的美好与快感。无需付出努力就能得到的释放与自由,都会付出失去身为“人”的某种能力与力量作为代价。那些科幻作者们,如今已经兑现了他们的初步预言。发展多元虚拟宇宙已经在全球的数据巨头之间达成了共识。科技迅猛发展,生产工具在无穷复制中直奔生产与最快效率的主题,生命在重复中走向灵魂的木讷,我们真的准備好应对电影中下一波预言到来里的人工智能了么?当代艺术的目的,是人自觉地去探寻思考边界和限制,并试图突破它,这种自觉反过来可以转化为思想的进阶和让科学更进一步的强大动力。

中国有句成语叫做“别有洞天”,意为穿越某种界限另有一番天地。我用屏幕为画布,像素为笔触,试着去勾勒当今这个虚拟和现实世界日渐交融的时代“界限”。这个“界限”在方圆之间像是一扇扇窗口。时间的形状、空间的维度在窗口内外游离,界限与无限,循环与多维,贯穿始终。

时间是什么样子的?在我眼中,时间是永恒漂浮的奇石晶体与无限衍生的水象波澜。

明人吴彬画灵璧石十面,他在十个连续性的时空节点,写意灵石的气韵与玄妙。学绘画出身的我运用数字媒介凭想象画石,在今天的技术背景下,可表达奇石干面。在我眼中,太湖石是一种气韵流动的通道,它表面的纹理从来都不是静止的,只是在刹那间定格住了气流与水体的轨迹。我用数字程序模拟出“线条”,采用意象手绘的方式来表现奇石的造型,即梳理其肌理脉络,用涟漪状的波纹和沟壑打开石身的洞空。每一帧我都在尝试为时间的截面造象,每秒都在捕捉变化万千,它们是这个虚拟与现实日趋交融的时代的审美印记。

《白色印记》中的黑白彼此映射,它们是彼此的分身与倒影。人性的复杂在于它不是非黑既白,黑墨融于水,挥洒于洁白的宣纸之上,其晕染开的浓淡水墨即是人的内心。水于东方人的精神意为边界无穷,映射万物全景。水激活了黑与白固化的边界,一股无形的能量体化作细腻的浅墨波纹游走于白。画黑与留白,计白当黑,是彼此给予对方的时空想象。自古人们水墨书写的过程,就是对于自然和个体能量的梳理与体验。白色中“空”的能量是如此丰盈,黑色中“空”的宇宙是如此宏大,它们是彼此的真理,真实与虚幻双向共存,彼此交映的世界令人遐想。

尼罗河文明对金字塔与君主生死灵魂的描绘与捕捉,敦煌壁画中的供养人,宗教信仰中的天堂与地狱等等,这些都是人类探索自身存在、与世间万物寻找更多关联与可能的历史印证。

有梦是好的。片中“虚拟世界”的设计初衷是建造一座美好的乌托邦,就像《西部世界》一样:设计者们在乌托邦中逐渐为所欲为,结果便是,即使是造梦者本人也是“入梦不自知,美梦不愿醒”,

步步走入个无休止的迷宫。我们并不会因为建立了一个更大的虚拟许愿池而变得更有存在感,艺术可以使人们在物欲之外,更真切地感受到“我在”,它将人类的想象力兑现,为未知造像,穿透人们的感官直达内心,赋予生命除了“存在”之外的神采与表情。文化基因,审美基因,让人类生命以另外一种形式得以源远流长。

艺术是创作者的时间笔记,艺术是创作者的精神轨迹,它们都是《盗梦空间》中的陀螺。对艺术的想象与探索,对虚拟的表达与阐释,正是为了让我们在现实中感觉更加的立体和真实。

用数字创作艺术的精妙之处,就是我可以主观尽可能地去忘却现实的真实,而用虚幻去凝结真实感受下的时代审美,在真实与虚幻的间隙寻找作品的“奇点”。艺术是时间和文明发展进程中想象交织的产物。数字媒介是精准的,意境艺术表达是主观的,我以这二者并行的方式,持续进行动态虚拟绘画这一“手绘”形式的探索。在一次次落下虚拟线条与笔触的过程中,找寻个体精神所隐含的能量奥义与数字程序世界的相互衍生、共存及无限可能。

《绿色食品》的“主角”是一种号称用豆类制成的饼干,它成了贫民们唯一的食物来源。在很多科幻电影中,人类都用代餐、营养剂替代了吃饭本身。来自德国的义化研究者陈皮,对饮食,尤其是食物发酵,有着浓厚的兴趣与研究。在他看来,食物不仅是人类赖以生存的必需品,也对文化、环境有着重要的影响,而多元、多样才是食物发展的未来。

49年前,《绿色食品》上映,巧的是故事正发生在2022年的纽约。那个年代所设想的2022年是可怕的:资源紧缺、人口过剩、贫富差距和阶级划分明显,最夸张的是贫民甚至不知何为“自然”,没有见过动植物,没有吃过肉蛋蔬果,只吃一种由Soylent公司制造的据说是用大豆和海水制成的饼干,而富人们则有钱、有资格购买昂贵的食物。故事的开头,高级公寓里的Simonson被杀害,他是Soylent公司董事会成员,警探Thorrs负责调查此案,在这个过程中他结识了美丽的Shirl,发现了案件许多不寻常的疑点,也遭遇了干扰与袭击,显然Simonson是因为得知了不可告人的秘密而被灭口,当Thorn渐渐揭开谜底,真相的残酷却令人无法相信

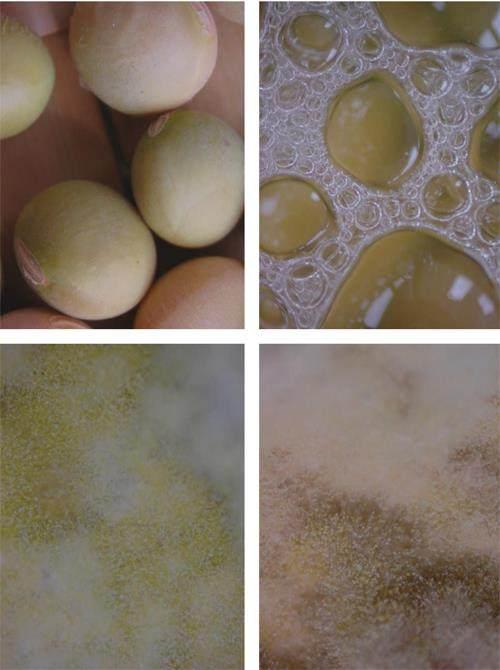

陈皮用发酵的方法制作了看起来与片中食品类似的黄豆饼干,进行了一次实验。他认为影片中的极端现象并不会是未来,人类不可能只食用代餐,无论是从营养上,还是从种类上、风味上,都不可能被满足。种植、生产、加工、烹饪,食物诞生的每一步都有很多值得探索的地方。可持续的多样未来,才是人类所需食物的出路。

我觉得这是一部很有意思的电影。反乌托邦主题的作品很多,它们很重要,有着一定的警示作用。人类也的确在做着很多不可逆的改变,我们需要进行这样的探讨。当然,人类社会并不能像电影中那样被简单地概括,它其实有很多不同的形式,我认为人类的未来应该是一个依赖于合作关系的未来,不管是人和人之间,或是人和自然界之间,都该以合作共生为基础,而非控制与被控制关系。我更愿意去相信,人类积极的行动力不会让电影中那种糟糕的局面被动地出现。

像我们这样生活在城市中的人,当下和自然界的确变得越来越疏离了,能跟其它生物进行接触的机会也很有限。我之所以研究食物,尤其是食物发酵,某种意义上来说,它可以拉近我跟自然界的关系,也可以使我思考人类在其中的位置。食物发酵需要我们去了解和观察物质,以及影响发酵过程的各类因素和背后的生态原理。发酵的原理早于我们人类的存在,比如一个苹果从树上掉下来,它自然地就会发酵,糖分变成酒精,这个过程来自微生物的分解,酵母菌、细菌、霉菌等等,这些微生物都早于我们人类就存在了。

虽然说人体由细胞构成,但其实其中大部分由非人类的微生物细胞群组成,人没有想象的那么“纯粹”,细菌、真菌也是我们的组成部分,所以我们吃东西不仅是为了自己的身体,也是为了给这些菌群良好的营养,是相互共生的关系。

我用的原料是青皮的黄豆和小麦粉,我把黄豆浸泡一个晚上,十几个小时之后,也就是第二天,把它煮熟,熟了之后摊凉、捣碎,再跟面粉、小麦粉混合,用模具做出形状,然后给它接种米曲霉,这是一种非常好的、可以使之美味的霉菌,让它裹在米曲霉的孢子里面,再把它放在我的培养箱里,设定好温度和湿度,接下来的两天不停地去观察它,因为影响霉生长的因素特别多。这其实只是一个过程中的半成品,一块豆饼曲,它可以继续发酵,可能我先把饼曲溶于少量的盐水,几个月之后再加更多的水,把它压榨后让固体和液体分离,它就会变成某一种酱油。

对,豆类食物在中国的饮食文化中扮演非常重要的角色,不管是作为调味品,还是作为加工食品。目前的科学共识表明,我们所吃的动物性食物比重太多,比如肉蛋类,这样会对环境造成很大的负担,但其实历史上并非一直是这样,尤其是在中国,从古至今都很注重豆类食物。从农业的角度来看,种植豆类所占的面积与饲养动物相比也是非常少的,还有助于土壤的肥力,同时它的营养价值也不低。其实跟这部影片差不多的时期,1972年的时候,分别来自美国和日本的Willam Shurtleff和青柳昭子夫妇就已开始系统地研究黄豆,在美国出版了系列关于东亚以及东南亚的不同豆制品的书籍。日本的豆类食品也很重要,味噌就是黄豆发酵而成的。这对夫妇觉得黄豆是食物的未来,但是他们所看到的未来与《绿色食品》这部电影不同,电影中黄豆成了大公司流水线生产的单食品,而这对夫妇是和不同领域的专业人员合作,对不同地区的黄豆、不同风味的食谱进行研究,是很开放和丰富的,尤其是借鉴了东亚很多发酵食物的方法,来让蛋白质变得更加优质。

有一家叫Soyent的公司,据说就是受了《绿色食品》的启发而成立的,研究用代餐来替代日常的进食。我认为这是没有未来的,至少从比较全面的人类社会发展的视角来看是这样,一方面它是不可持续的,因为涉及到食物、资源、环境这些问题,根本上应该从可持续的角度来考虑,而不是在现有的困境里研究;另一方面是从营养的角度来看,肯定也是不够的,我們需要丰富的、不同食物的营养,它也许短时、司内可以维持,但长期不可能满足体内菌群所需要的营养。未来人类的饮食需要满足多样性,才可以维持我们在这个地球上的生存,这里的多样性不仅是说营养、食物种类,也包括风味的多样性。

文明的体现可以说是其中一个层面,各类文物都有着各自不同的发展历史,饮食用具也不例外。在我的实践里,它同时也是对材料的一种探索,这种探索存在于发酵食物、食品加工、烹饪等各个过程中。比如我们为什么要用陶瓷的酱缸来酿造酱油,用木桶来发酵红葡萄酒?这跟材料的透气度、物质特性有关系,像是在木桶、酱缸里发酵久了之后,微生物也会生活在这些介质里。

在饮食过程中,我们拿什么样的盘子或者杯子,所尝到的昧道都有可能不同。这不仅跟味觉和嗅觉相关,也跟视觉、触觉、听觉有关,还有当下的环境、温度、光线等等,都会影响到你感受到的味道。哪怕你用同样的杯子,按照完全一样的比例和顺序去沏一杯茶,在家和在外尝到的味道也不会完全相同。围绕着感官而产生的一切都非常复杂,还有很多未知。

我会思考这种欲望来自于哪里,它是否可以帮助我们走向一个可持续的道路。因为我们追求风味、追求美味的东西,也需要它是健康的,那它就不单纯是欲望,而是值得研究的方向,它也许可以成为一个关键,一个突破口。

我相信未来的食物应该是非常多元的,也必须是多元的,尤其在我们严重流失生物多样性的背景之下。无论是种植的农作物抑或是食物的生产和加工方式,最终我们的饮食要走的方向一定得是多样的。这里,发酵也可能是至关重要的,因为它可以推动这种多样性,甚至可以增加微生物的多样性。通过借鉴很多不同的发酵方式,用很多不同的原料,可以做出很多非常有意思的新型食物,也包括食品废弃物的发酵,比如现在咖啡渣也可以做成酱油。重要的是我们需要不断探索,所以食物的未来不在大公司统一的流水生产线上,而在各个地方不同的本土与在地的生产中,比如,中国有很多小型的酱园,他们酿造的工艺是一种传统,很值得研究。当越来越多的人对食物的来源、系统有了一定的了解,我们就可以在可持续的路上走得更好。