小米集团盈利模式研究

2022-04-29曾飞桥

摘要:小米集团成立后快速发展,刷新诸多商业纪录,形成了极大的财富效应与社会效应。运用财务数据进行分析论证,创新性地发现并总结了小米集团以手机、IoT等产品为业务先锋,以互联网业务与投资业务为盈利核心主力的独特盈利模式(小米业务组合“战阵”)。该盈利模式具有高竞争壁垒、相互支撑、互为补充等优点,但也存在系统性风险大、文化冲突严重、关联交易多、市场估值不高等缺陷,值得其他企业在制定企业战略、构建商业模式和盈利模式时批判性学习和借鉴。

关键词:小米集团;商业模式;盈利模式;财务分析

0 引言

小米集团成立于2010年4月6日,其初衷是“做一款让自己喜欢、觉得够酷的智能手机”。2011年8月16日,小米手机正式发布,2天内预订量超30万台。2012年,小米手机开放多轮预订,均在极短时间内售罄,引发抢购热潮:3月初,第100万台小米手机售出;6月7日,小米手机销量突破300万台。创立仅2年,小米集团全年销售额便突破10亿美元。2014年,小米集团成为中国市场出货量排名第一的智能手機公司,年销售额突破100亿美元。2017年11月28日,小米集团成为全球最大的智能硬件IoT(物联网)平台。2018年7月9日,小米集团在中国香港主板IPO(首次公开募股)上市(证券代码1810.HK),市值一度突破8 000亿港元。2019年7月22日,小米集团首次登上《财富》“世界500强”排行榜,排在第468位,成为最年轻的“世界500强”企业。

小米集团创立不久就引发了产品抢购热潮,实现了销售额的爆发式增长,并快速IPO上市,成为世界500强企业,形成了极大的财富效应和社会效应,堪称现象级的商业经典案例。小米集团广为熟知的是智能手机、IoT产品,但其创始人雷军一直强调:“小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司”。小米集团快速发展的原因到底是什么?这是许多创业者、管理者与投资人都在探寻答案的问题,也是本文要研究的问题,即小米集团的盈利模式。

1 小米集团盈利模式的形成

雷军是一位连续创业成功者,在一次媒体采访中他坦言,数十年的商业经验和创业经历让他明白顺势而为的重要性。在创立小米集团之前,他就已经有了完整的商业计划和必胜的信心。小米集团的成功正是受益于智能硬件行业高速增长的时代机遇与创新的商业模式。

1.1 智能硬件行业高速增长

1.1.1 智能手机快速普及

自苹果公司2007年开始推出跨时代意义的iPhone产品后,智能手机就迅速成为普通大众工作、生活、社交、娱乐、出行的必备工具,近10年移动互联网的高速发展令全球智能手机用户群极其庞大且仍在持续增长。分析机构Strategy Analytics的研究表明,截至2021年6月,全球智能手机用户达39.5亿人,即全球一半的人都拥有智能手机。在巨大的市场需求刺激下,全球智能手机出货量维持高位,为智能手机制造商带来巨大的商业机遇。据国际数据公司(IDC)统计,2015—2017年,全球智能手机销售额由4 258亿美元增至4 583亿美元,预计2022年将增至5 980亿美元。

2015—2021年全球智能手机出货量见表1。

在这一巨大的商业机遇中,小米集团在国内与印度、欧洲等国外市场同步发力,近年来出货量稳步增长,始终保持了较为靠前的市场份额。据IDC统计,2017年,小米手机出货量为0.93亿部,占有全球市场份额的6.3%;2018年,小米手机出货量为1.23亿部,占有全球市场份额的8.7%;2019年,小米手机出货量为1.26亿部,占全球市场份额的9.2%;2020年,小米手机出货量达1.48亿部,占有全球市场份额的11.4%。这4年手机出货量均排名第4位。

1.1.2 消费级IoT设备蓬勃兴起

消费级IoT设备是指面向消费者的物联网终端设备,应用场景包括资讯与娱乐、保健、智能家居、家居保安与安全等,以智能家居、穿戴式设备应用最为广泛。5G基础设施的推出为部分要求低延迟率、高数据密度的设备构建了平台,云、人工智能技术加强了IoT服务于应用、分析、数据共享及存储方面的功能。随着感应器及设备处理器技术的改良,互联网连接成为各种消费产品的标准功能,诸多传统家居、设备因“万物互联”而变得更加智能化,为消费者提供了更佳的使用体验。因此,消费级IoT设备的应用场景、需求量都在近年实现快速增长[1]。根据艾瑞咨询的数据,全球消费级IoT设备销售额由2015年的3 063亿美元增至2017年的4 859亿美元,预计2022年将增至15 502亿美元。

小米集团通过提供优质、设计精良、种类繁多、价格大众化的IoT产品,并将一系列产品通过米家App进行无缝集成及统一控制,为客户提供了更广泛而流畅的消费选择和体验,成功地取得了消费级IoT设备的世界领先地位。同时,小米集团收集和分析大量实时客户数据,了解消费者需求及偏好,以优化产品性能,提高产品消费体验,研发和推出各种应用场景的新产品,不断巩固其市场地位[1]。根据艾瑞咨询数据,截至2018年3月31日,小米集团已连接智能设备数量(不包括智能手机和笔记本电脑)占全球市场份额的1.9%,位居全球第一,领先于亚马逊、苹果、谷歌、三星等竞争对手。

1.2 小米集团创新的商业模式

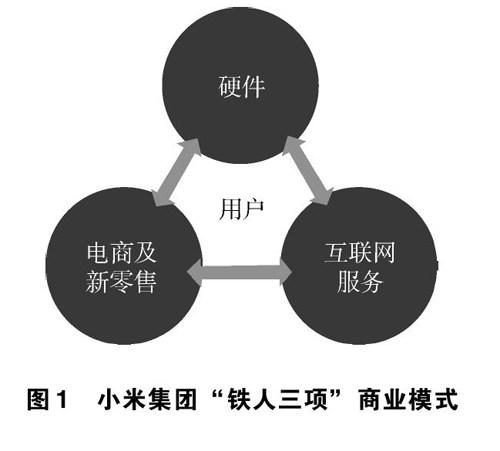

小米集团之所以能够在激烈的智能硬件竞争中脱颖而出,是因为其具有相对传统硬件厂商而言不同的商业模式。该商业模式被其创始人雷军称为“铁人三项”,即创新、高质量、精心设计且专注于卓越用户体验的硬件,使其能以极具竞争力的价格销售产品的高效新零售,丰富的互联网服务,见图1。

1.2.1 卓越用户体验的硬件

小米集团提供一系列自主或与生态链企业共同开发的硬件产品,但无论是自主开发还是共同开发,所有产品都专注于创新、质量、设计和用户体验,并致力于将产品定位在广大用户可接受的价位,以确保广泛的接受程度及高留存水平。在自家核心产品方面,小米集团专注于设计和研发智能手机、笔记本电脑、智能电视、人工智能音箱、智能路由器。同时,小米集团通过投资和管理,截至2020年12月31日,建立了由超过310家公司组成的生态链,其中90多家公司专注于研发智能硬件和生活消费产品。这些产品互联互通,既改善了用户的生活,又为小米集团的互联网服务提供了专属平台[1]。小米集团推行的“手机×AIoT”战略,围绕智能手机业务核心,充分发掘小米手机与IoT产品之间的协同效应,在全球范围内构建智能生活。

1.2.2 新零售体系下极具竞争力的产品价格

创立之初,小米集团即以崭新的零售渠道打开市场局面。一方面,在初期专注于产品的在线直销,以达到最大效率,并与用户建立直接的数字化互动关系;另一方面,自2015年起,通过自营的米家门店增加了线下零售直销网络,从而扩大市场覆盖范围并提供更丰富的用户体验,在实行线下与线上同品同价的同时,保持与线上渠道相似的运营效率。截至2020年12月31日,小米集团在中国的零售店总数超过3 200家,并致力于覆盖中国境内每个县城。小米集团自研门店管理App,对线下渠道实时客流量、销售情况及库存等数据进行汇总、分析、处理,供经营决策使用;将数据驱动作为线下模式的核心竞争力,提高整体运营效率及店面投资回报率。高效的全渠道新零售分销策略使小米集团的产品绕开“中间商”,能够以极具竞争力的价格送达消费者。

同时,小米集团向用户承诺,从2018年起每年整体硬件业务,包括手机和各种生态链产品的综合净利率不超过5%,如果超过,就把超过5%的部分以合理的方式返还给用户。小米集团极低的综合净利率承诺表达了不通过智能硬件产品获得高额利润的决心,展示了“不与客户争利”的良好品牌形象,也构筑了令其他智能硬件竞争者难以跨越的坚实价格壁垒。

1.2.3 丰富的互联网服务

在小米集团还未上市第一款手机产品时,便已推出MIUI操作系统,可见小米战略对互联网服务的重视程度。MIUI基于安卓原生系统,与安卓生态充分兼容,包括安卓生态系统上的所有手机应用程序。它构成了一个提供广泛的互联网服务的开放平台,包括内容、娱乐、金融服务和效能工具。小米集团设备的互联性,以及硬件与互联网服务的无缝集成,可以为用户提供更好的体验。截至2020年12月31日,MIUI月活跃用户达到4亿人,与快手、高德地图等App月活跃用户量相当,具有极高的商业价值。在此基础上,小米集团开发了一系列爆款应用程序,如小米应用商店、小米浏览器、小米音乐和小米视频,为公司带来了广告、游戏、播放内容等业务收入。相比其他获客成本较高的互联网平台,小米通过硬件销售获得用户的过程本身是盈利的。

2 小米集团盈利模式分析与评价

2.1 研究方法

国内外学者对盈利模式的内涵、评价方法有着不同的研究和看法,相关理论尚未有定论。例如,Slywotzky[2]等人认为盈利模式以价值创造为中心,包括利润点、利润对象、利润措施、利润屏障四要素;Weill和Vitale[3]补充了企业的市场定位、战略构想、核心竞争力等要素;Hawkins[4]从财务概念中的成本与收入要素入手,将盈利模式视为一种有效的收入与成本结构。本文结合相关学者观点及实践认为,盈利模式即推动企业实现可持续性利润的方式方法,是商业模式的构建目的和有机构成,可通过营业收入、投资收益等利润来源、毛利及费用等利润实现过程、利润实现结果的长期财务数据进行评价。

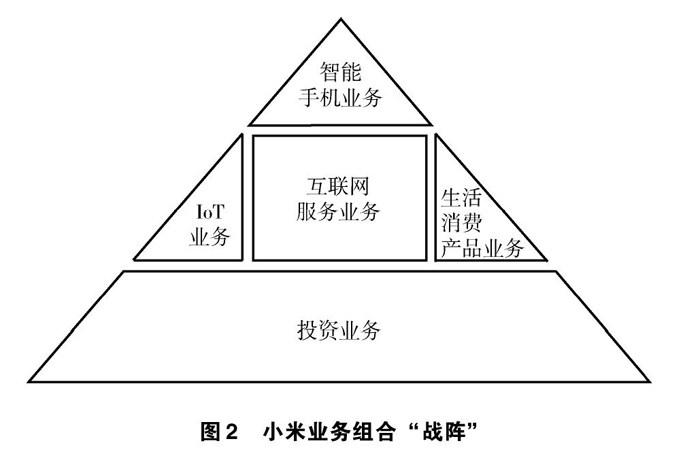

运用上述研究方法,本文从财务数据中寻找答案、辨伪求真,研究发现:小米集团不只是大众印象中的靠智能硬件盈利,也不只是雷军所说的互联网公司,它还是一家投资公司,一家以手机与IoT等产品为业务先锋、以互联網业务与投资业务为盈利核心主力的独特盈利模式公司。

2.2 小米集团盈利模式特征

智能硬件和互联网服务行业讲求快速、高效,行业竞争如战场一般激烈、残酷。小米集团的盈利模式也与古代军队作战方阵颇为相似,分为先锋部队(智能手机业务)、边锋部队(IoT与生活消费产品业务)、核心中军主力(互联网服务业务)、核心后军主力(投资业务),见图2。

2.2.1 智能硬件是最大的销售收入来源,但互联网服务才是最大的经营利润来源

小米集团收入结构见表2。从中可以看出,2018年、2019年、2020年小米集团智能手机销售额分别占总收入的65.1%、59.3%、61.9%,是第一大销售收入来源;IoT与生活消费产品销售额分别占总收入的25.1%、30.2%、27.4%,是第二大销售收入来源。但是,2018年、2019年、2020年智能手机业务毛利率仅分别为6.2%、7.2%、8.7%,IoT与生活消费产品业务毛利率仅为10.3%、11.2%、12.8%,远低于互联网服务64.4%、64.7%、61.6%的毛利率水平,因此前两项业务产生的毛利近3年均不及互联网业务。以2020年为例,小米集团智能手机业务贡献的毛利占比为36.0%,IoT与生活消费产品业务贡献的毛利占比为23.4%,互联网服务业务贡献的毛利占比为39.8%。若考虑销售及推广费用主要由智能硬件业务产生,在10%的综合毛利率(智能手机、IoT与生活消费产品的加权平均毛利率)扣减5.9%的销售费用率(对应小米集团承诺的整体硬件业务综合净利率不超过5%)后,则智能硬件业务的综合净利贡献更是低于互联网服务业务。因此,从盈利结果看,智能手机业务、IoT与生活消费产品业务虽是小米集团前两大销售收入来源,但并非最大的经营利润来源。作为三大主营业务中最大经营利润来源的互联网服务业务,其实才是小米集团最具商业价值的业务。

小米集团的收入利润结构与苹果公司非常相似(2018—2020年苹果公司销售及毛利结构见表3),都是以产品作为主要销售收入来源、以服务作为主要利润来源。雷军从一开始即将小米集团定位为做一桩互联网服务生意的公司,但在互联网服务市场高度竞争、获客成本高企的环境中,小米集团学习和借鉴了苹果公司的商业模式和盈利模式,从硬件研发和销售入手,通过硬件终端的高占有率来低成本甚至无成本获取互联网服务客户,从而达到互联网服务业务扩张和实现利润的目的。

2.2.2 智能手机是先锋业务,拉动IoT与生活消费产品业务、互联网服务业务增长

小米集团收入增速见表4。从中可以看出,小米集团智能手机业务的增长一般会带动IoT与生活消费产品业务、互联网服务业务增长:智能手机业务2017年销售收入同比大增65%,带动了2018年IoT与生活消费产品业务销售收入同比增长86.9%、互联网服务业

务销售收入同比增长61.2%;智能手机业务2018年销售收入同比增长41.3%,带动了2019年IoT与生活消费产品业务销售收入同比增长41.7%、互联网服务业务销售收入同比增长24.4%;智能手机业务2019年销售收入同比增长7.3%,带动了2020年IoT与生活消费产品业务销售收入同比增长8.6%、互联网服务业务销售收入同比增长19.7%;智能手机业务2020年销售收入同比增长26.4%,带动了2021年IoT与生活消费产品业务销售收入同比增长8.6%、互联网服务业务销售收入同比增长19.7%。互联网服务收入在2021年上半年之所以增速相对较低(15.2%),是因为小米集团与部分游戏商进行了商业条款调整,导致游戏收入下降20.6%,以及主动强化风控管理金融科技业务规模,导致其他增值服务收入下降9.4%,但MIUI用户同比增长32.1%、广告收入同比增长46.2%的数据表明,受到2020年智能手机销售增长的拉升明显。

通过数据可以明显看出,在小米集团盈利模式中,智能手机业务起到先锋作用。本文认为,其属于小米集团业务组合中的先锋业务,通过协同效应拉动IoT产品的销售增长,并带动互联网服务销售增长。因此,智能手机业务虽然毛利单薄,却是小米集团盈利模式中的“尖刀部队”,是破局关键、动力之源。

2.2.3 投资业务隐藏在主营业务之后,却贡献重要利润

除了小米集团公开宣示的智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务业务三大主营业务,本文研究发现,其盈利模式中隐藏着第4个重要板块——投资业务。投资业务源于“小米生态链”模式,小米集团围绕手机业务投资了一系列上下游企业,构建起包括手机配件、IoT智能硬件、生活消费产品3层产品矩阵的生态链。

生态链企业股权投资不仅使小米集团建立了战略上的合作与控制力,而且产生了可观的投资收益(见表5):2018年取得股权投资收益38.2亿元(包括股权投资公允价值变动和按照权益法核算的分占利润),占经营利润12亿元的369.2%;2019年取得股权投资收益31.4亿元,占经营利润117.6亿元的32.4%;2020年取得股权投资收益145.5亿元,占经营利润240.3亿元的54.8%。截至2020年12月31日,小米集团按公允价值计量的股权投资金额为352.2亿元,按权益法核算的股权投资金额为128.8亿元,合计股权投资规模达481亿元,远大于私募股权投资基金行业7.7亿元的平均管理规模(根据中基协2020年年末统计数据)。

由此可见,“秘而不宣”的投资业务实际上对小米集团的利润表起到了举足轻重的作用,是对小米集团三大主营业务经营利润的重要补充,在部分年份甚至占到了小米集团经营利润的一半以上。在天使投资人雷军的打造下,小米集团股权投资的规模和收益超过了大部分专业投资机构。小米生态链带给小米集团的价值不只是协同效应,更是真金白银的投资回报,并持续反哺主营业务,成为小米集团的核心竞争力之一。

2.3 小米集团盈利模式的优点

本文研究认为,小米集团盈利模式具有一系列优点。

2.3.1 以手机为中心的智能硬件業务快速打开市场局面并形成极高的竞争壁垒

如前文所述,小米集团的建立与产品推出时点“生逢其时”,及时抓住了全球智能硬件快速发展的机遇窗口期,利用高性价比智能手机产品打开了市场局面,填补了人们对以手机为中心的消费级智能硬件的强烈需求,迅速形成规模和品牌。智能手机前期的研发和设计成本高昂,市场参与者需达到庞大的销售规模,方可实现经营杠杆并建立长期可持续的商业模式,而领先的智能手机厂商拥有广受认可的品牌、稳定的供应链及成熟的分销渠道,因此具有稳固的竞争壁垒,其他竞争者与潜在进入者难以挑战其地位。

2.3.2 极低的获客成本为盈利主力互联网业务、投资业务构建竞争优势

相对于其他纯粹的互联网服务商而言,小米集团通过硬件绑定获得客户,智能硬件的高出货量拉动了互联网客户的增加,实现了极低的获客成本,从而具有竞争优势。小米生态链的延伸与扩张为小米集团的投资业务提供了大量的优质可投标的,其中许多标的企业依附于小米集团发展,其销售收入随着小米智能硬件出货量的增长而增长。“春江水暖鸭先知”,相对其他投资机构而言,小米集团能够更容易、更高效地发掘小米生态链上的优质企业,并以强势的谈判地位获得更有吸引力的投资估值,从而取得良好的投资收益。

2.3.3 互联网业务、投资业务利润反哺进一步强化智能硬件业务的竞争优势

极低的综合净利率成就了小米集团智能硬件的极致性价比,但也使其主动放弃了相当大的一块利润蛋糕。而在小米集团盈利模式下,智能硬件为争取客户而放弃的利润在互联网业务、投资业务中收复,并可以反哺智能硬件业务。在遭遇竞争对手低价竞争的极端情景下,小米集团完全有实力通过零利润销售甚至亏本销售保住智能硬件的市场份额。极低综合净利率的智能硬件配以互联网业务、投资业务利润反哺,令其他没有互联网业务、投资业务的智能硬件竞争者难以挑战其行业地位。

2.3.4 投资业务增强了小米集团对生态链企业的控制力

小米集团的智能硬件业务以轻资产的方式运营,大量由生态链企业负责代工,生态链的稳定直接影响盈利模式的整体稳定性。小米集团对生态链企业的股权投资,在获取投资收益的同时,也可以通过股东大会、董事会等法人治理机制影响乃至在一定程度上控制生态链企业,从而达到稳定生态链的战略目的。

2.3.5 实现了各业务之间长短期资金的资源错配

智能硬件业务、互联网业务对下游收现金、对上游压账期,短期资金较为充裕。相对而言,投资业务虽然盈利较多,但是不仅短期现金流入有限,而且需要持续投入资金。因此,在小米集团的业务组合中,通过长短期现金流的错配实现了盈利模式的可持续性和资金互补性,由智能硬件业务、互联网业务为投资业务提供短期资金支持,待投资业务慢慢成熟后,产生长期资金,反哺智能硬件业务、互联网业务。

2.4 小米集团盈利模式的缺陷

本文研究发现,小米集团盈利模式也并非完美,其设计同时存在一些缺陷。

2.4.1 智能手机业务波动性较大,易带来经营风险与财务风险,从而危及盈利模式的稳定性

智能手机得益于客户群体广、快速迭代的业务特性,能够实现“异军突起”,是小米集团发展初期快速取得成功、建立起独特盈利模式的先锋和关键。然而,这一特性也决定了智能手机业务的波动性较大。当小米产品自身迭代速度放缓、竞争力下滑时,或受到更有力竞争对手的强势冲击时,或遭遇芯片等关键零部件限制、关键技术演变等外部环境突变时,小米手机的市场份额有可能快速缩减,并带来增长乏力、存货减值、巨额亏损、资金流动性不足等经营风险与财务风险,从而危及整个盈利模式的稳定性。在智能手机行业,诺基亚、摩托罗拉、爱立信等巨头已倒下,一代新人换旧人,小米集团还能突进多远,难以预测。正所谓“成也萧何,败也萧何”,在技术高速发展、消费者喜好快速变化的手机行业,稍有松懈即易为竞争者、替代品所赶超和淘汰,盈利能力迅速土崩瓦解。

2.4.2 生态链体系复杂,管控难度极大,系统性风险较大

小米集团智能硬件产品线种类繁多,其产业链聚集了超过10万家供应商,生态链体系极其庞大、复杂,管控难度极大。在战线拉得过长的情况下,小米集团容易患上“巨人症”,出现沟通不畅、反应速度不足等问题,导致某些智能硬件产品品质下滑、迭代速度放慢,逐渐侵蚀消费者的信赖度和小米品牌价值。在小米集团盈利模式下,互联网业务、投资业务与智能硬件“一荣俱荣、一损俱损”,若智能硬件业务失守,极易发生“火烧连营”的系统性风险。

2.4.3 企业内部文化冲突严重,利益分配难以平衡,协同机制难以顺畅

智能硬件、互联网业务、投资业务需要具备不同思维和专业背景的人才,也有着完全不同的团队文化。当这3类团队在一个集团内共生共处时,势必产生严重的文化冲突。如何平衡各方的利益并达成协作协同,是摆在小米集团面前的管理难题。最典型的冲突譬如考核与薪酬标准的设置:智能硬件业务利润相对较薄,从业人员的行业薪资普遍低于互联网业务人员与投资业务人员,但如果按照行业标准将智能硬件业务人员薪资水平设置得远低于互联网业务与投资业务,则会挫伤智能硬件业务人员的积极性,造成人员不满和流失,有损整体业务根基;投资业务的项目资源大量来自于其他业务,但如果只是投资业务获得高额利润及对应奖金,不给予其他业务人员有效激励,则协同效应难以有效发挥。

2.4.4 投资业务占用大量资金并产生大量关联交易,投资体量受限

截至2020年12月31日,小米集团持有的长期投资组合金额高达480亿元,投资业务占用了大量资金,投资周期长,流动性较差。同时,当小米集团对单一投资项目的投资比例产生重大影响乃至一定程度的控制时,被投资的生态链企业与小米集团的交易将被列为关联交易。该盈利模式导致小米集团历年的关联交易金额巨大且逐年上升:2018年关联交易金额达186亿元,占当年销售收入的10.6%;2019年关联交易金额达272亿元,占当年销售收入的13.2%;2020年关联交易金额达372亿元,占当年销售收入的15.1%。居高不下的关联交易量令关联交易管理愈发复杂、困难,可能引发企业利益相关方的各种质疑,包括关联方的认定是否完整、关联交易定价是否公允、关联交易的审批是否规范、关联交易的披露是否透明等。例如,从股东角度看,可能会关注和质疑上市公司是否存在向大股东和高管进行私人利益输送、上市公司利润是否存在隐藏或虚构等问题;从税务管理部门角度看,可能会关注和质疑上市公司是否存在通过转移利润规避纳税义务等问题;从证券监管机构角度看,可能会关注和质疑公司是否满足IPO上市相关条件、募投资金的使用是否合规等问题。2019年,小米集团曾尝试A股IPO,但不久便主动撤回材料,无法成功登陆A股或也有关联交易的因素障碍。因此,伴随着投资业务而生的关联交易会给小米集团带来一系列麻烦,反过来看,关联交易的存在也限制了投资业务的体量,令小米集团对所投企业的数量、部分优质企业的投资比重不能过高。

2.4.5 投资业务盈利波动性大,整体上市估值不高

股权投资虽然为小米集团带来丰厚利润,但是也使其盈利波动性加大。特别是投资公允价值变动会计科目,受到融资活跃度、市场整体估值、股价波动、企业业绩变化、融资和上市计划等诸多因素影响,没有特定的变化规则和趋势。2018年小米集团股权投资收益为38.2亿元;2019年小米集团股权投资收益为31.4亿元,同比下降18%;2020年小米集团股权投资收益为145.5亿元,同比增长463%。投资业务的盈利波动给小米集团的利润规划增加了难度,也让投资者难以有效理解和预测利润变化,增加了交易成本,不得不对投资组合资产的估值给予一定折价,也即多元化折价(Diversification Discount)现象。Berger 和Ofek[5]研究认为,相对于专业化公司,多元化公司的平均折价在13%~15%。因此,在上市公司内开展投资业务的模式,可能会因多元化折价而使资产整体的市场估值不高,从而影响企业资本运作和股东价值最大化。

3 结语

随着移动互联网和硬件技术的发展,以及2010年以后智能手机的快速普及、消费级IoT设备的蓬勃兴起,小米集团创始人雷军敏锐地发现了市场机遇,通过“铁人三项”独特商业模式,以卓越用户体验的硬件、新零售体系下极具竞争力的产品价格,打造产品的极致性价比,形成一系列“爆款”智能硬件产品。这些由自己或生态链企业设计和研发的智能硬件形成了以手机为核心的产品矩阵,为客户带来了互通互联的产品体验,形成了良好的协同效应。同时,数量巨大且不断提升的一系列智能硬件产品出货,以极低的获客成本为小米集团带来了海量互联网服务用户,形成了广告、游戏、播放内容等互联网服务收入。小米集团的一系列高性价比产品和丰富的互联网服务为客户提供了良好且持续的全场景应用体验,形成了忠实固定的“米粉”客户群体,客户黏性强,客户互动频繁,成为小米生态链生存、迭代与不断扩张的土壤。

在“铁人三项”商业模式下,小米集团形成了智能手机业务、IoT与生活消费产品业务、互联网服务业务、投资业务协同作战的独特盈利模式:智能手机扮演先锋业务的角色,快速打开市场局面并形成极高的竞争壁垒,拉动IoT与生活消费产品业务、互联网服务业务增长,销售收入高,但利润贡献相对较低;IoT与生活消费产品业务是小米生态链战略的关键,增强客户体验和黏性,为互联网业务贡献客户,为投资业务贡献项目;互联网服务业务是最具商业价值的业务,是雷军创建小米集团的真正目标业务,销售收入占比不高,但利润贡献大;投资业务是小米集团的“秘密武器”,近年来为小米集团贡献了举足轻重的利润份额,并加强了对生态链企业的控制力。智能硬件业务、互联网服务业务为投资业务提供了资金支持,互联网服务业务、投资业务利润反哺并进一步强化智能硬件业务竞争优势,这种相互支撑、互为补充的业务组合“战阵”令竞争者难以挑战其地位。小米集团盈利模式优势明显,但也存在一系列缺陷:智能手机业务波动性较大,易受冲击,带来经营风险与财务风险,从而危及盈利模式的稳定性;生态链体系复杂,管控难度极大,系统性风险较大;企业内部文化冲突严重,利益分配难以平衡,协同机制难以顺畅;投资业务占用大量资金,并产生大量的关联交易,投资体量受限;投资业务盈利波动性大,整体上市存在多元化折价现象,市场估值不高。

小米集团盈利模式是雷军对长期的创业历程与投资生涯的经验总结与思考,虽不完美,但总体而言有其优越性和创新性,也得到了小米集团发展实践的检验。智能手机行业的竞争已不再只是技术与产品的竞争,更是战略与战术的竞争,其他竞争者如果不学习小米集团的盈利模式,则竞争的层次和手段都难以与小米集团匹敌,更难以取得长期竞争优势和胜利。同时,应批判性地理性认知小米集团盈利模式的缺陷,对此本文有以下3点思考:

3.1 关于多元化

小米集团生态链战略较长的产品线组合确实为其带来了一众“米粉”、业务协同及投资收益,但产品线过长经常会导致管理跟不上、资源不足、沟通不畅、反应过慢的一系列问题,带来产品效率、质量和体验的减损,影响核心产品和自身品牌的竞争力,容易形成“多元化陷阱”。时至今日,小米集团已发展为“世界500强”企业,成为名副其实的庞然大物。在此极盛之时,雷军又提出“小米造车计划”,到底是再造一个新小米,还是会进入“多元化陷阱”,有待时间的检验。

3.2 关于利益平衡

当小米集团把不同的业务和人员组合在一起时,雷军便注定要面对很多利益平衡的难题,包括文化冲突、利益冲突、人心冲突。小米集团在内部开展投资业务,形成了一系列的问题,为何雷军不将投资业务放在外部,由投资平台来做?这其中便有很多利益平衡的难题待解。越复杂的组织,管理难度越大,雷军设计的这台“小米战车”,因其复杂性而越来越难以驾驭。

3.3 关于企业文化

小米集团的企业文化是“与客户交朋友,做感动人心、价格厚道的好产品”,其本质是拉近与客户的距离,维持与客户的紧密联系,为客户满意度而奋斗,这与华为“以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗”的企业文化相似[6]。小米与华为同在智能手机这个竞争激烈、快速迭代的行业中胜出,也绝非偶然,究其根本都是坚持以客户为中心的艰苦奋斗的企业文化的成功。这样的商业常识虽然浅显,虽然亘古不变,但是经常在组织的发展中渐渐因傲慢而被忽略、因怠惰而被抛弃,使组织活力丧失乃至消亡。小米集团在取得成功后,以客户为中心的艰苦奋斗还能持续多久,正是它所创造的商业传奇能否延续的关键。

参考文献

[1]香港联合交易所.小米集团招股说明书[EB/OL].(2018-05-03)[2022-01-05].https://max.book118.com/html/2019/0319/7036020066002014.shtm.

[2]SLYWOTZKY A J.Finding profit zone-strategic enterprise design brings you tomorrow's profit[M].Beijing:CITIC Press,2000.

[3]WEILL P,VITALE M R.Place to space:migrating ebusiness models[M].Harvard:Harvard Business School Press,2001.

[4]HAWKINS R.The phantom of the marketplace:searching for new e-commence business models[J].Communications & Strategy Quarter,2002(2):297-329.

[5]BERGER P G,OFEK E.Diversification's effect on firm value[J].Journal of Financial Economics,1995,37(1):39-65.

[6]田涛,吴春波.下一个倒下的会不会是华为:故事、哲学与华为的兴衰逻辑[M].北京:中信出版社,2015.

收稿日期:2022-02-18

作者简介:

曾飞桥,男,1985年生,硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册投资分析师、注册内部审计师、信息化工程师,主要研究方向:财务分析、审计与风险管理。