对室内运动的思考与建议

2022-04-29周泸越张敏肖晗

周泸越 张敏 肖晗

儿童是国家的未来,民族的希望,促进儿童身心健康发展是幼儿园工作的重中之重。国务院日前印发的《中国儿童发展纲要(2021—2030)》中明确指出,应保障儿童每天至少1小时中等及以上强度的运动,培养儿童良好的运动习惯。教育部出台的《幼儿园工作规程》也明确规定,在正常情况下,幼儿户外活动时间(包括户外体育活动时间)每天不得少于2小时。然而,当雾霾、寒潮、高温等特殊天气来临时,幼儿每日户外活动受到影响,其运动时间更是难以得到保证。于是,室内运动成为户外运动的重要补充,成为幼儿园保证幼儿每日运动量的一种重要方式。为了更好地开展室内运动,我们通过对幼儿室内运动的观察和对教师的访谈,发现了一些问题,也收集到了教师在组织幼儿开展室内运动过程中的一些困惑。本文围绕这些问题和困惑提出相关建议。

一、从整体规划、利用空间着手,缓解“室内运动场地紧张”的状况

教师A:“我们把午睡室、活动室、走廊和楼梯统统利用起来之后,室内运动场地还是不够!”

教师B:“我们需要挪掉活动室里的很多东西来专门腾出空间供幼儿运动,特别麻烦。”

教师C:“事实上,我们挪东西、腾空间会花费很长时间,这样会在无意中直接导致室内运动时间被占用。”

针对“室内运动场地紧张”这一问题,我们可以从两方面来思考。一是,幼儿园在最初设计幼儿园环境、整体规划空间时,并没有考虑到幼儿后续开展室内运动的需要,导致后续活动的开展受到限制。二是,教师对室内运动空间的探索存在局限性。从访谈中,我们发现很多教师仅将“室内运动空间”理解为“室内的地面空间”。他们想方设法地开发、利用室内的地面空间,对其进行划分或整合,供幼儿开展室内运动。但室内地面空间毕竟是有限的,对于室内运动空间,我们只有开拓思路、整体规划,才能有所突破。

首先,幼儿园在规划设计园所环境时应充分考虑幼儿的运动需要,为幼儿的健康成长提供支持。这并不是说幼儿园必须在室内设置专门的大型运动设施,而是说要有意识地利用现有室内环境的特点,为幼儿后期开展室内运动预留可能。幼儿园的室内空间不仅包括地面,也包括墙面和顶面,基于此,教师应积极开发和利用室内的三维空间。有的幼儿园不仅尽其所能预留相对宽敞的室内公共空间,以满足幼儿在室内进行走、跑、跳等动作练习的需要,还巧妙地设计一些不太占空间的运动环境。比如,在室内某些楼梯边设计滑道,在地面上设计坡度,在走廊或过道设置攀岩墙和攀爬网,在天花板固定可用于练习悬垂的抓杠以及简易秋千,通过爬杆、直筒网供幼儿迅速从楼上到达楼下,甚至在公共区域设计一些不同大小、形状的洞,让幼儿进行钻爬游戏。

其次,教师可以根据现有室内场地的不同特点,充分利用活动室、午睡室、走廊、门厅等空间,最大限度地为幼儿提供开展室内运动所需的空间。比如,走廊距离适中,无障碍物,可开展奔跑、跳跃等活动;班级空间小,可就地取材,整合利用室内的桌椅、积木创设运动路线;可利用楼道本身的坡度,组织幼儿开展滑行、攀爬、拖拉物体等運动游戏;可利用在天花板下方悬挂呼啦圈、绳子、网等创设可用的立体空间。当然,室内空间的开发和利用毕竟是有限的,教师更需要运用智慧,借助绳子、皮筋等简便易得的材料创设运动场景,发展幼儿的钻爬、跳跃、投掷等运动能力。总之,只有不断探索,盘活现有的空间资源,才能在已有条件的基础上为幼儿创设充足的室内运动空间,锻炼幼儿的力量、平衡、协调等素质,有效提高幼儿动作的协调性和灵活性。

二、从器材适宜、玩法多样入手,破解“运动材料单一”的瓶颈

教师A:“因为室内空间比较有限,无法存放运动器械,所以我们每次开展室内运动时都得去幼儿园专门的器械存放处拿材料。而且,可使用的室内运动材料的种类非常单一,就是套圈、沙包、皮球之类的运动材料。”

教师B:“事实上,我们就是把有些户外运动器械搬进室内玩,但这些材料在室内玩不开,因为空间太小了。”

教师C:“为了怕幼儿不喜欢玩、玩腻,我们总是想方设法变换材料,但是我们的辛苦似乎没有换来幼儿的喜爱,频繁更换材料也增加了我们的工作量。”

教师们所困惑的“室内运动材料单一”的问题,很有可能是因为选择的材料不宜在室内玩,也有可能是因为材料过于高结构而导致玩法受限,所以幼儿“玩不开”“不想玩”。运动材料蕴含教育目标,指向幼儿不同的运动核心经验的获得。教师在选择、投放室内运动材料时需要站在幼儿的角度思考:这些材料可以怎么玩,是否适合幼儿玩,能否满足幼儿的运动需要?

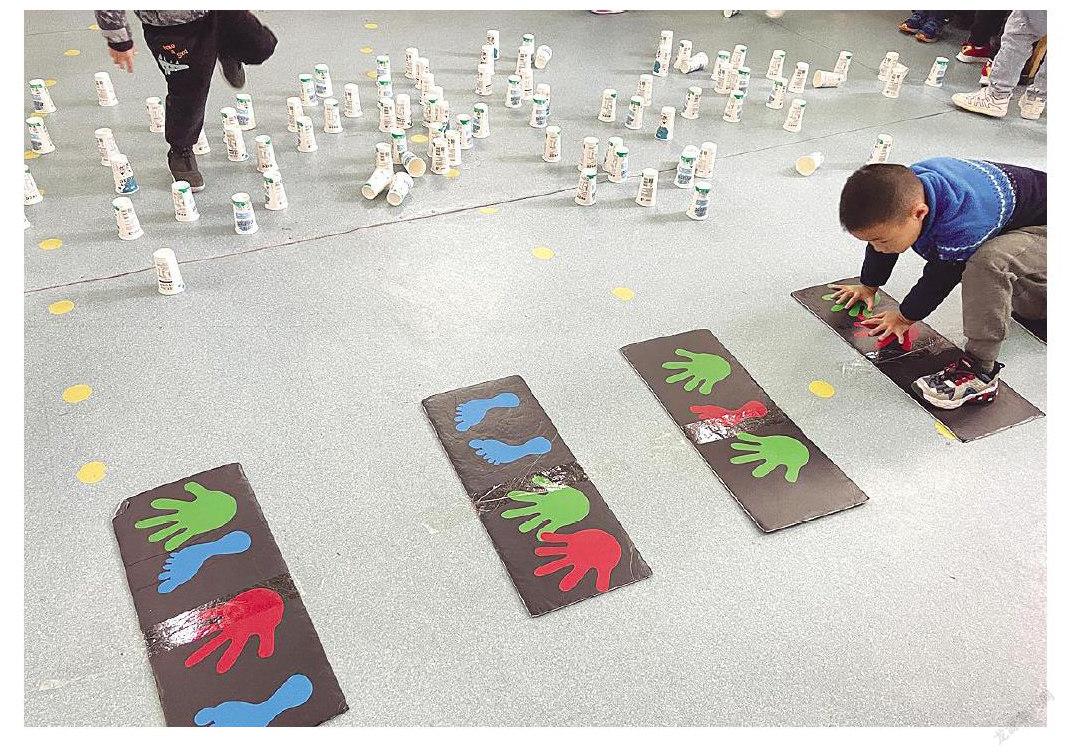

其实,在逼仄狭小、储物密集的室内空间开展运动时的材料必然有别于户外,所以,就地取材、低结构、小巧轻便等特征应成为教师选择室内运动材料时首要考虑的因素。首先,尽可能就地取材。活动室内的桌椅、游戏垫以及建构区的积木、牛奶杯等均可作为运动的材料。比如,幼儿可将桌椅用多种方式组合起来以练习走、跨跳等,可利用游戏垫和积木设置变化的运动路线,可将牛奶杯逐层摆放或架空垒高后开展投掷游戏。其次,低结构材料可组合可移动,其隐含的丰富玩法能够满足幼儿多样化的运动需要。这就意味着教师不仅要对所投放材料的玩法十分了解,而且要在活动过程中启发幼儿一物多玩,举一反三。值得注意的是,如果教师囿于传统观念总是控制幼儿,不肯放手,那么即使是低结构材料也会“演变”成高结构材料的。再次,小巧轻便的运动材料有利于幼儿拿取、移动、组合、整理、收纳,也有利于节省室内运动空间以及增强运动的安全性。

值得说明的是,除了借助材料开展活动,也可以开展无需材料的活动。比如,可以开展“我们都是木头人”“一条小鱼游来了”“让身体的几个点触地”等运动游戏,这些游戏容易组织,对场地的要求也不高,非常适合作为室内运动的内容。教师可以在这些游戏中加入一些适宜的要求(比如加快速度、增加不确定性等),激发幼儿的运动潜能,增强幼儿参与室内运动的积极性。

三、从兴趣需要、运动体验切入,解答“运动组织形式难选”的疑惑

教师A:“我们幼儿园的室内运动采取‘走班制’的形式。即在同一个年龄段的每个班设置一个运动点,幼儿可以自行选择运动项目,排队进班参与活动。我班这学期开设的‘投掷’项目非常受幼儿的欢迎。但在实践过程中,我也发现了一个问题:开设热门运动项目的班级门口往往排着长队,但每次只能进4个孩子,这就导致很多幼儿‘消极等待’,幼儿的运动时间和运动量在无形中被‘大打折扣’。”

教师B:“我们幼儿园最初的室内运动组织形式是‘班级制’。后来,为了促使幼儿的室内运动内容更丰富、运动类型更多样、幼儿自主选择空间更大,我们将其改为‘走班制’。但在活动过程中,我们发现部分幼儿运动情绪高涨,玩得满头大汗;部分幼儿到了别的班级后一直坐着,等待活动结束。而且,我们也意识到‘走班制’不便于教师观察本班幼儿的参与情况,对别班孩子也缺乏了解。在听取教师们集中反馈的意见之后,我们幼儿园的室内运动回归到了最初的‘班级制’。”

教师C:“我们在班上开展室内活动时也有问题,一般来说,组织分组活动时还能保证幼儿的运动量,但让幼儿自主选择活动时,就有幼儿不知道玩什么了,或者选了材料也不玩,常常在一起聊天,玩得有一搭没一搭的,运动时间就这样溜走了。”

幼儿为什么消极等待?幼儿为什么久坐不动?幼儿为什么不知道玩什么?是因为他们对所组织的运动项目不感兴趣,还是因为他们在运动中未能获得良好的体验?事实上,是采取“走班制”还是“班级制”,并不是教师应该关注的重点。如果教师始终想着“哪种形式更好”“这种形式不适合就换一种形式”,那么就容易忽视现象背后的本质问题——组织形式的有效性。“一切为了幼儿”“一切基于幼儿”应成为我们选择活动组织形式的原则。

我们必须明确室内运动的出发点和落脚点是保证幼儿每日运动量的达成,满足幼儿的运动需要,进而培养幼儿的运动兴趣和习惯。因此,无论是“班级制”还是“走班制”,无论是集体活动、分组活动还是个别活动,都应该抓住运动的本质,符合幼儿的发展需要。“走班制”对于幼儿社会性的发展确实具有促进作用,但并不适合用作开展室内运动。相较而言,“班级制”更适合幼儿,一方面是教师熟悉本班幼儿的已有水平和能力,另一方面是教师在活动中能通过观察、谈话等方式了解幼儿的运动表现和运动体验,便于实时调整,给予适宜的支持。比如,如果大多数幼儿都集中选择某一个运动项目,那么教师可能就需要思考是什么深层次的原因造成的,是因为材料不够丰富,是因为组织形式不适宜,还是因为对幼儿的运动经验了解不够,等等,并由此进行调整。

在每天的室内运动中,集体活动、分组活动、个别活动等几种形式应该兼而有之,互为补充。比如,教师可以组织幼儿集体做操,可以组织幼儿分组玩一些运动游戏,也可以鼓励幼儿自己探索某种玩法。对于不太会自己玩的幼儿,教师可以让他们参与由教师或同伴组织的活动,运用游戏引发他们的运动兴趣,使其获得积极的运动体验。比如,教师可以拿一块现成的游戏垫或一张报纸,将幼儿带入运动情境:“你们觉得这张垫子(报纸)上能站几个人?”教师也可以利用气球让幼儿挑战自我:“你能让这个气球在空中呆多久而不掉地?”在这个过程中,教师可以成为幼儿的玩伴,及时根据幼儿的反应提出进一步的要求,激发幼儿挑战自我的愿望,吸引幼儿积极地投入到运动中。

四、从幼儿为本、信任幼儿出发,解决“教师如何支持”的问题

教师A:“为了预防安全问题的发生,一般都是由我们教师来选择运动材料、制定游戏规则的。”

教师B:“为了增加运动的趣味性,鼓励幼儿积极参与运动,我们班会给能完成运动任务的幼儿加分,幼儿用这些积分可以兑换小礼物。”

教师C:“我们班的室内运动中增加了很多数学学习的机会,例如,在搭建运动场景时,我会让幼儿想一想可以按什么规律排列材料,还可以怎么排列。在运动结束后,我会对幼儿提问‘刚才你跑了几圈’‘你是走过几张椅子才到达终点的’等问题。我们期望幼儿在运动的过程中可以学习到其他领域的知识。”

从访谈中可以看出,有的教师为了确保幼儿安全而单方面制定规则,有的教师为了增强运动的趣味性而运用所谓的外部奖励,有的教师在运动中加入了其他领域的内容(如数学),但仔细想想,这些支持是否真的有利于幼儿发展?事实上,教师并不是通过管控幼儿的行为来保障幼儿的安全的,真正的安全保障应该来自幼儿自身控制风险的意识和自我保护能力的增强;教师设置的外部奖励并不能丰富幼儿的运动体验,反而有可能导致幼儿习惯于依赖强刺激而无法自发产生对运动的兴趣和热情;教师始终强调的领域整合对幼儿的经验迁移作用可能微乎其微,反而会增加幼儿的负担,降低其参与运动时的专注度。

实际上,教师的支持合适与否取决于教师是“为了幼儿的发展”还是“基于幼儿的发展”,是“基于成人的视角”还是“基于幼儿的视角”。首先,教师应该信任幼儿,把室内运动的自主权交还给幼儿,实现从“管理儿童”到“帮助儿童”的转变。教师要引导幼儿学会选择玩什么、怎么玩、和谁玩,鼓励幼儿根据需要自主制定运动规则,自己发现安全隐患并讨论注意事项;教师则在一旁观察和分析幼儿的运动表现,发现幼儿不同的运动需要,给予每位幼儿有针对性的支持。其次,教师要慎用强化手段,以免适得其反。教师不应借助那些外在的刺激去激發幼儿的兴趣,而应让幼儿通过获得积极的运动体验产生持久的运动兴趣。再次,幼儿的学习本身就是整合知识和迁移经验的过程,在运动中自然蕴含了数学、社会、语言等多领域的学习,无需强行加入各领域的学习内容,否则势必会削弱幼儿运动的趣味性。

虽然室内运动可以弥补特殊天气状况下户外运动难以开展的不足,但其运动效果与户外活动相比仍存在差距。幼儿的成长离不开充足的阳光和新鲜的空气,因此我们需要盘活教育资源,想方设法搭建半遮挡的户外运动场所,准备相应的防护装备(比如迷彩遮阳网、遮阳伞、太阳帽、雨衣雨鞋、防水游戏服等),为幼儿创造在夏天、雨天、雪天等特殊天气状况下进行户外运动的条件,使他们充分感受不同天气和季节条件下运动的乐趣,获得不同的体验和经验,以真正落实“每天锻炼一小时”的要求。