好物记 回想八十年代

2022-04-29

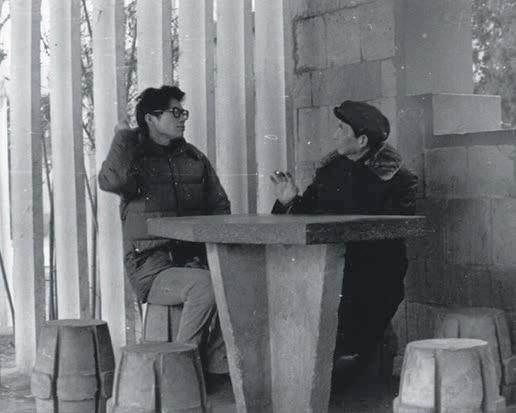

止庵与父亲在一起

近日在看老安的摄影集《稍息:1981-1984年的中国》,觉得很能体现那个年代的特色,尽管当中不少地方如昆明、海口、桂林、青岛等,我当时尚未去过。照片中众多人物的眼神,或往大里说精神状态,总是既安稳,又迷离,仿佛在享受新近的些许所得,又对既往的人生略带疲惫之感。那些做小生意的,好像也没有那么大的物质欲望,并无现在随时可见的躁竞气。不过一味称赞淳朴也未必对,因为多半还是出于无知或尚且不知。细加体会,他们的神情里不无某种试探意味,仿佛在朝莫测的未来张望——或许以后社会的一应变化就肇始于此。

这里的环境,或氛围,都显得安稳平静。空镜头固然如此,有人物也一样——无论他们站定,或正处于某一动作之中。生活节奏的确很慢:还没有个人电脑,没有互联网,没撰文:止庵编辑:李纯有手机,没有数码相机,没有信用卡,没有外卖,也没有快递服务;很少人家装电话,彼此交往要靠写信;出租车也不多,出门不是骑自行车,就是乘公共汽车;电视只有几个频道,尚无娱乐节目;报纸、杂志的影响要大得多;电影院放新片子,或哪里有演出、展览,一概很受关注。形容起来就是干干净净,抑或一片空白。

看摄影集时我想,自己曾经像是里面的某一个人。我那一段时间的照片,神态、姿势、发型、衣着,跟他们并没有多大区别。大约80年代头儿上,我到王府井新华书店买书,挑了五六本很喜欢的,结账时差五分钱。抽下最便宜的一本,出门往北低着头一路寻摸到美术馆,连一分钱也没拣着,只好悻悻然地回家了。下次再去得知那本书已经卖完,一直也没买着。那时还在上大学,后来工作了,经济状况稍好一点,但这件事差不多就是那10年间我的缩影:爱好文艺,生活拮据,一无所成,前途渺茫。

我写过一些诗和小说,虽然发表了,可是毫无反响。稍有意义的是读了不少书,见识渐广,想法也较前有所進步,举个例子,我原先是个雨果迷,后来读了福楼拜、卡夫卡,才明白浪漫主义好比人类的青春期,早就过去了。1984年,我在《收获》杂志上读到《倾城之恋》,是第一次接触张爱玲的作品;1986年,买了《知堂书话》,始知文章还有周作人这一路写法。以后我对这两个人都下过很大功夫。还是1986年,我花了4个月把自己关在家里通读了一遍《庄子》,自此人生观与世界观大致定型。

止庵 补本名王进文,作家,学者,周作人、张爱玲研究者,有长篇小说《受命》、长篇散文《惜别》及《周作人传》《神拳考》等三十余种著作。

也许人类历史也有这样的实际上并不存在的时间点,我们置身其中,还以为是一个时代。

我先后当过医生和记者,都不是不能干的工作,只是越来越感觉到穷,不由得另谋生路。前些时候我出版了一部长篇小说《受命》,以1984年到1986年的北京为背景。假如从中找出与我个人经历大抵相近的人物,就是那位从医院辞职去深圳的护士芸芸。书里有一段对话:“芸芸说,我是个粗人,没什么文化,但有时也能感觉到,时代变化得很快。这社会好像开始分层了,过去大家都混在一块,或者说,出身、条件差不多的都混在一块;现在你要努力的话,可能有机会升上去,不努力呢,就会掉下来,而且恐怕不止掉一层两层。冰锋不能不承认她的眼光敏锐,说得也到位,但只是含糊地说,是啊。”80年代后期,北京新建了许多高档宾馆、饭店,我曾对同事说,这样的生活一个人主动不过是一回事,过不上是另一回事,咱们就要像被开得飞快的车轱辘轧着的石头子儿,给崩到一边去了。

我一度想去澳大利亚留学,有个香港亲戚答应借我钱;埋头学了一年英语之后,人家却不再提这事了。1989年春,在一家外企打工的大学校友说那儿有个位置空缺,推荐我应聘,西服领带都来不及置备,在外面套件毛衣就去了。第二天来电话说已经通过,我还有些犹豫,转念一想,医生不是也收受病人好处,记者不是也搞有偿新闻么,我这固然也算下海,但只是伙计一般的角色。一下就干了十来年。《稍息》只拍到1984年为止,我此后的生涯说得上是从那儿延长出来的。

我这样的人而今回想80年代,眼光或与其时“引领潮流的风云人物”有些差异,与缺乏亲身经历的后人的相关想象区别就更大了。关于那个年代已经有过不少文章,或只写精神方面,或只写物质方面,前者多出自文化人之手,影响更大,大家读了误认为那只是个精神生活的“高光时刻”。我是过来人,印象中上述两方面实际上是打成一片的。知堂老人说:“从前我说文化大抵只以学术与艺文为限,现在觉得这是不对的。学术艺文固然是文化的最高代表,而低的部分在社会上却很有势力,少数人的思想虽是合理,而多数人却也就是实力。所以我们对于文化似乎不能单以文人学者为对象,更得放大范围来看才是。”(《日本管窥之三》)谈论80年代,也许除了文学家、艺术家之辈的作为,以及他们迄今仍被大家认可的成就,还得顾及更基本、更广泛的东西,譬如民众的衣、食、住、行,或者昔时更喜欢说的吃、穿、用。

有评论家评价《受命》“真实还原了80年代”,未免过誉,但里面确实体现了我所说的这副眼光。冰锋、叶生、Apple和杨明那样热衷文化的,在社会上毕竟是少数,而所热衷的对象说穿了不过是时代的点缀而已——虽然是必不可少的点缀;所以在这之外还要写到与文化不大沾边的芸芸、铁锋、大川和尚芳。以我此刻的看法,这两类人未必有高下之分,而同为那一时代的代表,其间未必有矛盾之处。抚今追昔,从衣食住行或吃穿用生发的,比从那些精神文化方面生发的,恐怕还要广大深远得多。甚至可以说,前者多所存留,并且发扬光大;后者倒几乎断绝,成了今人瞻仰的若干遗迹。

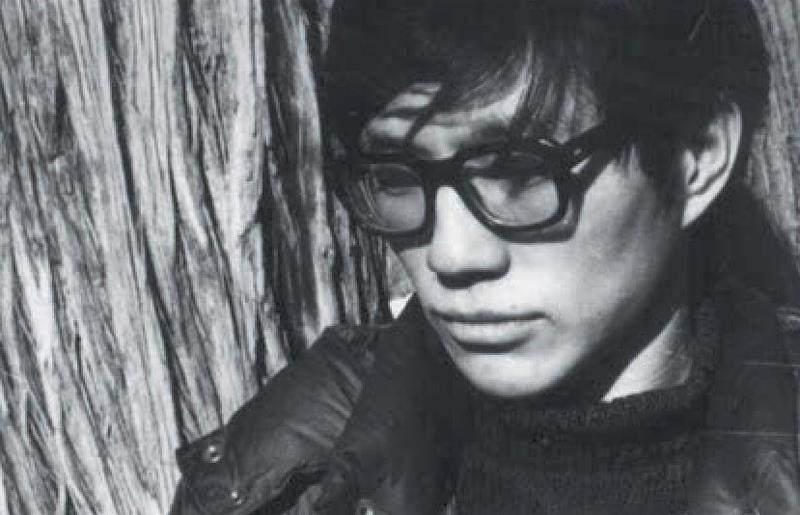

止庵在北京

回过头去看《稍息》,所拍摄的都是普通人,主要呈现的是他们过的日常生活,尤其是物质生活,精神生活的内容并不多,当初的真实情况正是如此。《受命》在时间上接续《稍息》,故事基本集中于北京,较之外省稍能领风气之先,精神生活的分量也就重些,但毕竟还是80年代的气氛。这里人物关系与故事进展相对缓慢,而那时候人们生活、处事,包括男女间表达感情的方式,固然多有延宕,却也含蓄得多、细致得多。关于人物心理、动作、语言和外貌的描写,还有环境的描写,也有意采用相对繁复的笔调,以契合那个年代。我认为这样方能呈现生活的质感。

止庵在北京

留意文化之外的生活,或者放大范围来看文化,并非轻而易举之事。回顾当初出了什么文艺或思想方面的作品,取得哪些成就,倒是便当;麻烦的是述说那个年代的人,特别是普通人到底怎么一步步活过来的——时隔许久,大部分遗忘了,能记住的也很零碎,还常常记错了。举个例子,《受命》要写1985年初春,冰锋和叶生从北京乘火车去天津游玩一日,须得搞清往返车次,票价若干,路上费时多久。我自己去过,但未留记录;询问可能知情者,回答不一,不知孰对孰错。我在微博发了个求助帖,很快有人拍来车票和时刻表,问题遂告解决。书面世后一位朋友提出,旧日曾多次往返京津,记得不是这个票价。我把车票转发过去,说您坐的是直快,票价两块九;我安排人物坐的是特快,票价三块八,要是不乘这班车,他们就来不及在天津玩那一趟了。我还去图书馆逐日查阅了小说背景那3年的地方报纸,尤其留意民生方面,光是《北京晚报》就复印了700多页。提到衣食住行,几十年来的变化一概很大,但要数住和行两方面最为显著——那阵儿还没有商品房,也基本上没有私家车——无论我或别人或许还能记清楚;相比之下,吃和穿则是与日俱进,好些忘得一干二净,翻看旧报纸才又历历在目。

张爱玲50年代初写过一部长篇小说《十八春》,以后改写为《半生缘》,所删除的部分乏善可陈,除了几处笔墨:“裕舫夫妇年纪大了,都发福了。裕舫依旧在银行里做事,银行里大家都穿上了人民装,裕舫也做了一套,一件单制服穿到他身上,就圆兜兜的像个小棉袄似的。那时候穿人民装的人还不多,他们是得风气之先。世钧便笑道:‘老伯穿了人民装,更显得年青了。’”“叔惠身上也是一套人民装,可是不像他父亲那样簇崭新,他这一套已经洗成了雪青色,虽然很娇艳,一个男人穿着可是不很合适。他现在对于穿衣服非常马虎,不像从前那样顾影自怜了。他想翠芝现在看见他,如果想到从前,一定有点爽然若失吧。他有点疑心,她过去最欣赏的或者正是他那种顾影自怜的地方。”“翠芝俯身去拾,她已经改了装,穿上了列宁服,头发也剪短了,这一低头就露出一大截子脖子,白脖子上覆着漆黑整齐的头发。其实同是剪发,电烫的头发不过稍微长些,但是对于一个时髦人,剪掉这么两三寸长一段蜷曲的发梢简直就跟削发修行一样,是一个心理上严重的关口,很难度过的。翠芝也是因为现在的眼光有点改变了,看见曼桢的头发剪短了,看着并不觉得不顺眼,才毅然地剪去了。”“这时候大家都穿着制服,在那灯光下,帽檐的阴影一直罩到眉心,一时倒也认不出来是谁了。”不管作者当下的立场如何,留意人物服装及发型的改变颇为独到,自有犀利的见地在焉。

我在80年代的报纸上看到一段话,就像是专门回应几十年前张爱玲的那番记录:“人们常说:‘吃、穿、用,吃在前,穿在后。’现在吃的口味提高了,北京人的注意力开始转向穿衣服。在街上,已很难看到单一的灰色或蓝色的人流了。”由个体而群体的此种变化,其意义自不限于着装本身。另有一篇题为《今年春夏季北京服装展望》的文章,所记北京市服装公司研究所所长的话就更落到实处:“北京人的服装已经开始向高档化、多样化和艺术化发展”,主要表现一是“一衣多穿向一季多衣过渡”:“现在,不少人平日穿便服,工作时着工作服,参加社交活动穿礼服,还有睡装、运动服、春游装等,服装的分工越来越细,种类也五花八门。”一是“穿着的系列化”:“由于穿西装和女装裙子的人多起来了,人们对衬衫、领带、皮鞋、长筒袜等配套产品的需求量增加。”一是“服装结构向个性化发展”:“随着中青年妇女对套裙的喜爱,穿裙的时间将拉长至春秋季。各式粗花呢套裙及乔其纱、女士呢、纯丝连衣裙将畅销。”一是“淡柔、辉煌色彩并行”:“今年春夏以浅色为主的冷色调和以鲜艳色泽为主的暖色调将同时流行,前者显得娇嫩、恬静、凉爽和柔和,后者则给人以生机勃勃的感觉。另外,黑、白、红和黄、棕色、绿色也将流行北京街头。”

不妨将80年代男女衣着的这种变化,看作是对当初张爱玲眼中同一领域意识形态化与一致化倾向的反拨。或许一时还很广泛、强烈,却也正是一时的,再往后也就不复包含此等意义了。但仅就这不算太长的一段时间而言,精神上的变化多少也存在于物质上的变化之中,而物质上的要求在某些方面正体现了精神上的要求。所以前引报道所展望的服装发展趋势,与后来论家所关注的“诗歌、小说、音乐、美术、电影、哲学及文学研究等领域”“在今天仍有讨论价值的当年热点内容”,倒有几分相辅相成。

昔日报上有个“市场信息”的小栏目,几乎卖什么的消息都登,例如:“位于天坛北门西侧的北京皮毛三厂门市部新到羊皮男猎装和摩托车毛里套。”“华中贸易公司现售飞侠牌摩托皮裤,售价136元。地址:西城区月坛南街59号。”“王府井云峰皮鞋店出售男女各式高筒马靴。女式猪革面棉靴每双售价22.50元,夹靴每双售价16.50元。男式牛革面毡靴每双售价80元。”“骡马市大街中原百货商场新到仿意大利式轻便棉靴,男鞋24~27.5号,女鞋23~25号。”另外有个栏目叫“回音壁”,其中一则为:“读者成立询问何处能做皮大衣,现答复,地安门织染局居委会三八综合服务站缝纫加工组专做男女皮大衣、皮裤、皮夹克及特体服装。每日下午2点至5点收活。找霞光街织染局23号7排张亚贤联系。”这都是前網络时代才有的商品营销方式。

上面抄录的是皮革服装和靴鞋的信息,我写不出张爱玲《更衣记》那种精彩之作,但有关这两件事物倒不妨聊上几句。报上题为《街上流行服装年年新 今冬皮夹克是热门货》的文章说:“从北京几家大商场的销售情况看,去年热销的羽绒服装今年仍保持畅销,但已有相当一部分顾客更加喜欢穿起来挺括、大方的皮夹克、皮上衣。皮衣服不用洗,打点油就倍儿亮,穿在身上人显得格外精神。西单商场卖皮衣的柜台前,总是聚集着很多顾客,羊皮的、仿羊皮的都很受欢迎。”

我写过一些诗和小说,虽然发表了,可是毫无反响。稍有意义的是读了不少书,见识渐广,想法也较前有所进步,举个例子,我原先是个雨果迷,后来读了福楼拜、卡夫卡,才明白浪漫主义好比人类的青春期,早就过去了。一九八四年,我在《收获》杂志上读到《倾城之恋》,是第一次接触张爱玲的作品;一九八六年,买了《知堂书话》,始知文章还有周作人这一路写法。以后我对这两个人都下过很大功夫。还是一九八六年,我花了四个月把自己关在家里通读了一遍《庄子》,自此人生观与世界观大致定型。GQ.COM.

止庵在北京

此前我见过赶大车进城的农民,穿着光板儿或吊面子的老羊皮袄。一匹或两匹牲口拉车,都要戴粪兜,有不戴的,清晨在柏油路面遗留下一堆堆不知是马、驴或骡的粪便,有的还冒着热气。我也见过穿裘皮大衣的城里人——皮桶子吊面、挂里的,或者翻毛皮大衣,羊皮、狼皮、狐皮和貂皮的都有。但印象中穿皮革服装的不多,皮夹克就很少,长款皮衣则从没见过。倒是苏联小说里常有描写,而且并非虚构,多年后我就在一本书中读到,高尔基有一次参观劳改营,带着特地按皮夹克、皮马裤、长筒皮靴和皮制帽这正宗女契卡行头打扮的儿媳同行。到了80年代,北京街头才陆续出现穿皮夹克、皮裤和皮裙的人。

另有一篇《北京今春皮鞋发展趋向》的文章说:“随着消费结构和审美习惯的演变,皮鞋已不仅作为实用物,而且正以一定时装的辅助装饰品进入生活……因流行时装的生命周期明显缩短,皮鞋的变化也在加速,一鞋多季向一季多鞋转变的趋势出现了。”前面提到“一衣多穿”,这儿又讲“一鞋多季”,对早先的中国人来说再寻常不过了。另有一张照片拍摄的是革制品厂生产车间,介绍说,某款“新设计、生产的款式新颖的牛皮女拉锁棉靴,颇受女青年的青睐。这种女靴具有美观、精巧、大方等优点”,不过那儿摆的3双靴子,今天看来实在难免丑陋之讥。

《半生缘》中写世钧和曼桢冬天去逛清凉山,曼桢说自己脚上的冻疮破了,然后写道:“她脚上穿着一双瘦伶伶的半高跟灰色麂皮鞋。那时候女式的长筒靴还没有流行,棉鞋当然不登大雅之堂,毡鞋是有的,但是只能够在家里穿穿,穿出去就有点像个老板娘。所以一般女人到了冬天也还是丝袜皮鞋。”六七十年代,无论男女冬天都穿灯芯绒面、塑料底的棉鞋,最怕下雪天踩湿了,脚冻得要命,回家脱下鞋立在炉子边烘烤,散发出一股臭味。我有一册1960年北京市编制商品目录办公室编制的《北京市商品目录》,实际上男女成人皮夹克,男女皮单靴、皮棉靴、皮马靴等作为商品早已存在,只是市面上见不到罢了。

就连皮鞋我也是1980年后才穿上的,此前春秋天穿布鞋——俗称懒汉鞋的那种,夏天穿塑料凉鞋,圆头,不露脚趾,再就是胶鞋,常见的是军绿色的解放鞋。最初穿的皮鞋还多是人造革面的。以后冬天有了猪皮面的矮靿棉靴。再往后街上女人开始穿长筒棉靴,后跟上面鼓起老大一包,头是钝的。1987年冬天大学毕业5周年,同学们在莫斯科餐厅聚会,两位女同学穿了款式漂亮的单靴,十分惹眼。方今傻大黑粗的棉靴已很少见,猪皮鞋和猪皮衣好像也没那么多了。往时多见女人长裙盖住靴筒,或长裤塞进靴筒,最时兴的是石磨蓝牛仔裤配黑色长筒皮靴;现今有不少光着小腿或大腿穿长筒靴的,并且不限于冬天,春秋季乃至盛夏时节也有人穿了。

这里我想到两层意思,其一,当年皮革服装、靴鞋少见,与此同时肉的售卖也受限制,北京猪肉倒是一直敞开供应,但牛羊肉都按月限量,逢年过节每家才能多买一点,直到80年代后期逐渐有所改善。上述两方面的变化没准是一码事——在我们生活的城市之外,那些农村、牧场,同一时期正发生着一些与之相关的变化,只是我足迹未至,不甚了解罢了。王朔1991年发表的长篇小说《我是你爸爸》中写道:“大小饭馆都贴出‘新添涮羊肉’的招牌,时髦的男女也都换上一身羊皮或呢子羊绒衫什么的,给人的感觉这个国家的畜牧业还很发达呢。”虽系戏言,却未必不能当真。

其二限于女装,先前抹杀女性特征;此时一度强调女性特征,有如一部电影的片名《街上流行红裙子》;接着又“否定之否定”,转向中性造型风格。忘了在什么地方看到乔治· 阿玛尼说:“我的第一批女性上装实际上用的是男装的式样,女人的尺码而已。”简而言之,女装无性化——女装女性化——女装中性化,几回交替,都发生于那个年代。皮夹克,尤其是机车皮衣,还有长筒靴,都不离所谓冷硬锐利的风格。目下过踝的马丁靴、切尔西靴和及膝的直筒、平跟长靴更为流行,其实还是走在80年代以来时装趋于极简主义、实用主义和非性别化这条路上。

《十八春》里还写到女人的发型,80年代这方面朝着相反方向的种种变化,当然也是一种反拨。相对而言,发型较之服装更少实用性质,或许更能体现人们对美的追求。审美意识广泛融入普通生活,应该说开端也在那个年代。抄录两则报道:“劲松小区的女同志从明天开始就不必再奔到‘四联’‘美白’做发型、化妆了。坐落在劲松八区的本市第一家由侨眷出资的‘好时’美容厅明天上午正式开业。顾客们还可以在这儿选用人工或机器按摩、去皱、去斑点、暗疮等美容项目。这家美容厅室内外装修得新颖。该店聘请了3位‘四联’退休的一、二级理发技师,还将请两位香港美容师到店服务。”“本市一家高级男女美发厅——西单第一美发厅近日开业。新装修的美发厅分为3层,总营业面积是340平方米。”这都是北京首批出现的美容美发店,这種店如今不仅一统天下,而且今非昔比。

那时北京除了四联、美白等老牌名店,更多的是小理发馆,出我家胡同口就有一家,进门一头放着两个长条凳,顾客们顺次坐下等候,轮到谁起身去理发,其他人就向前挪一位,一般要等好长时间。另一头是3把铸铁的硬皮座理发椅,椅背上插着头垫,给客人刮脸时椅背可以调低;墙上装着镜子,边上挂着电推子、电吹风,下面桌子上放着剃刀、梳子、刷子,装肥皂液的小碗,还吊着一条磨刀用的皮带。靠后墙安了个洗脸池,客人理完发被带到那儿洗头。一旁有个大搪瓷锅,打开盖子,里面一层层摞满了热毛巾。起初男式发型无非寸头、分头、光头几种,女客也只能剪发,稍晚才添置烫发设备。另外还有烫发馆,此乃主业,女性烫发特别时髦。

当然要论80年代人们生活的重点,或者说每个家庭首要之事,应该还在上面所讲种种之外。报上《本市职工收入增长 消费结构起变化》一文说:“抽样调查表明,职工人均收入去年增加100元,职工家庭中電冰箱、彩电增长一倍以上……人们在改善饮食的同时,购买了更多更好的穿着和用品,穿、用的支出比吃的支出增长快。这个信息,表明在现阶段,绝大多数职工家庭不是按吃、穿、用安排生活,而是按用、穿、吃安排生活。目前,各个家庭在集中主要收入致力于家庭现代化。”举凡过来人,我猜都能细数自己家里电冰箱、洗衣机、电视机、录音机这新四大件头一次如何置办,为此托了什么门子,又借过多少钱。现今简直必备的此类电器都是那个年代进入普通家庭的——也就是说,真正有了所谓家用电器。只不过后来录音机改成高档音响,电视机改成家庭影院,诸如此类。时至今日,曾经长期而普遍存在的物质匮乏,生活贫困,机会缺失,仍未始不构成我们的一部分集体无意识。

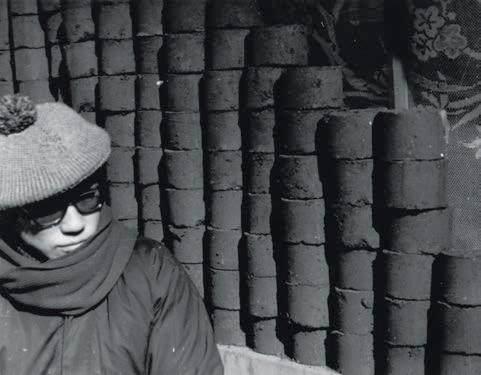

止庵在口腔医院实习

《受命》中涉及用的描写不少,有一处是母亲去世后,冰锋回到家里,“小妹又说,可惜咱家冰箱买早了,现在时兴双开门的了。冰锋稍觉不快,要是再晚些买,母亲这辈子压根儿就用不上了。”这里隐含着我自己的一点人生感慨。我父亲是1994年去世的,之前一年多在北京治病,吃完晚饭常对我说,放个电影罢。

当时还只有录像带,连VCD好像都没见过,更别提DVD和蓝光光碟了,终父亲一生都不知道有这些东西。如今人们连光碟也不大看了,直接在网上观看更方便。谈到时代变迁,尤其关乎具体生活内容,我往往不免如《庄子》所说的“苦死者”——生者继续前行,故者被留在原地;生活的种种变化无拘好坏,都将他们彻底排除在外了。当时有报道归纳说:“‘吃的讲究营养,穿的讲究漂亮,用的讲究高档’这一消费趋势正愈来愈明显。”关于吃,我有两件事记忆较深,恰巧关乎一新一旧。其一,有如《中式快餐越来越受欢迎》一文所说:“本市中式快餐起步较晚,但速度快。东城区华庆快餐厅的李玉林经理昨天说,‘我们这儿的快餐,每天从早6点到晚9点售出六七千份,平均一分钟卖7份。’中式快餐,随着急促的城市节奏,越来越受到人们的注意。昨天下午已经一点半了,记者在那里看到,服务员卖的速度不慢,等待吃盒饭的顾客仍排着队。四两米饭一个白菜炒肉,售价9角,就这样受欢迎。厅外的空地上,端着盒饭的人,密密麻麻一片,十分、八分钟就结束了‘战斗’,抹一抹嘴,走了。在厅内一楼的20来个大圆桌,座无虚席,两菜一汤三两米饭、一菜一汤四两米饭的份饭也很受欢迎。”以北京而言,中式快餐起步尚在有了肯德基(1987年11月12日正式营业,记得我第一次是刚看完电影《超人续集》去的)和麦当劳(1992年4月23日营业)餐厅之前。不过如今这一梦想只是部分借助外卖盒饭得以实现,若以堂食论则迄未成功。此后荣华鸡一度声势不小,号称肯德基开到哪儿它就开到哪儿,不久却告销声匿迹。

其二,我即使工资微薄,但每月还能下几回馆子。报上有一篇《心里想着群众利益,店家顾客两不吃亏——本市饭馆正积极增加低档炒菜》的文章说,“不少人对饭馆炒菜的价儿越来越贵叫苦不迭,市各有关部门也三令五申增加低档炒菜。记者昨天看了几家饭馆,发现各饭馆都在想方设法降低售价起点,增加低档炒菜和小盘菜。11时,东城区上海饭馆的餐桌旁早已坐满了顾客。这里有七元一盘的鱿鱼卷、四元一盘的鱿鱼肉丝,但一元以下的炒菜也不少,有砂锅白肉、肉片葱头、肉片青椒等,最便宜的要算肉末粉丝,一盘六角六分。饭馆的一位女服务员说得不错:‘我们在这儿是服务员,出了门也是顾客。前些天我们家三口人去一家饭馆,一看那菜价儿,把我们吓跑了。您说,我们能不搞好低档炒菜吗?’按说东华门地区的蓬莱饭馆位置偏僻,又是个三级饭馆,买卖不会太红火。嚯,走进去,客满,还有不少顾客在一旁等座位。‘菜牌上的菜都有吗?’记者问,服务员答:‘都有。’好家伙,一元以下的炒菜占了菜牌的三分之一。一位吃饭的中年顾客插话说:‘这儿的菜咱还吃得起,就说我这盘肉炒黄瓜,才几毛钱,

吃得过儿。您得说市场上的黄瓜卖多少钱一斤。’小饭馆能卖低档菜,一级饭馆呢?松鹤楼菜馆的经理周秉森告诉记者:‘咱们经营低档菜,既不能叫饭馆赔钱,还必须让顾客不吃亏。’这个菜馆一年多来,坚持经营六七种低档炒菜,有些还是风味菜,像素炒面筋、生煸扁豆、三丝细粉等。”饭馆供应便宜炒菜,只是企业经营机制转型之际,暂且存留的现象而已;顾客们纵然收入无多,却热衷改善生活,两下里正相契合。

拉拉杂杂讲了不少读报心得,还见到两份有意思的材料,不大舍得埋没。一是“拜拜”这一说法曾经引起争鸣,题为《说说“拜拜”又何妨》和《还是不说“拜拜”好》的文章先后发表,有云:“为说‘拜拜’挨骂的人可不止一个。一位同志做客告别时,对主人的小孙女亲昵地说了声‘拜拜’。他走后,老奶奶不屑地表示:‘中国人不说中国话,还是干部呢!’”

一是一篇《首都电影院成为本市首家可放映立体声电影影院》的报道:“立体声电影在我国尚处于新兴阶段。由于其银幕后面装有五组不同位置的扬声器,因而能使观众听到的声音随着画面上发声物体的移动或远近而不同,产生身临其境之感。如画面是茂密的森林,观众就会听到来自不同方向的虫叫鸟鸣,仿佛自己置身于大森林的怀抱之中。”

将两件事对照着看,我又想起老安的摄影集取名《稍息》真是意味深长。之前全体都在“立正”,渐次有人放松姿勢,也还有人照旧紧张,所以才会为说不说“拜拜”一本正经地争论;那些放松姿势的四下张望,且多有憧憬,所以才能将电影院装了立体声设备的效果讲得绘声绘色。再往后谁也不肯再站在原地,都奔跑起来——跑得动跑不动姑置勿论,然而大家似乎是冲着同一个方向。

那时北京除了四联、美白等老牌名店,更多的是小理发馆,出我家胡同口就有一家。起初男式发型无非寸头、分头、光头几种,女客也只能剪发,稍晚才添置烫发设备。另外还有烫发馆,此乃主业,女性烫发特别时髦。

张爱玲在《更衣记》中说:“时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反。它可以代表呆滞;由于其他活动范围内的失败,所有的创造力都流入衣服的区域里去。”在我看来,这番话的意义并不限于穿,也体现于吃和用。甚至可以说,当“所有的创造力都流入”这些“区域里去”,至少部分促成了精神生活“范围内的失败”。物质生活的改善、进步,已到了不可遏制、唯此为大的程度,其间还是不无差别,尽管有了前一步,就保不齐有第二步。前面讲了许多,大概只好归结为“此一时也,彼一时也”。反正我素不相信《管子·牧民》所说的“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”,因为事实上其中两个“则”字并不成立。

在《受命》里,1986年新年之际,叶生在北京电报大楼下给冰锋念了艾略特的两句诗:“For last year's words belong to lastyear's language and next year's words awaitanother voice(. 去年的话用的是去年的言语,来年的话要用另一种形式表达)”然后说:“这里的‘去年’和‘来年’都基于一个实际上并不存在的时间点。按照一般的逻辑,在‘去年’和‘来年’之间应当还有一个‘今年’。只是因为这里的今年等于零,所以去年过后直接是来年……也许人类历史也有这样的实际上并不存在的时间点,我们置身其中,还以为是一个时代。”放在整个历史上看,80年代也就相当于这里讲的“今年”,不过是夹在两个大的时代之间新旧参半的过渡时期。人们的价值取向尚且不尽一致,各自有各自对于未来的期许,也就是说,确实面临着做出人生选择的问题。而此前与此后均非如此。随着时间不断演进,那段日子的重要性或许将会越来越小,终有一天,真的成了“今年等于零”。但对亲历者来说,其间一应嬗变与交错,造成了难得的复杂与丰富,自是值得追忆一番。《世界作家简介,一九五0——一九七0,二十世纪作家简介补册》一书中张爱玲所说,约略与此相仿:“我所关心的…… 主要是介于过去的千年与无论如何将会到来的世纪之间令人同情的短暂时光。”