教育数字化战略行动枢纽工程:基于知识图谱的新型教材建设

2022-04-29郭文革黄荣怀王宏宇贾艺琛

郭文革 黄荣怀 王宏宇 贾艺琛

【摘要】

2020年的大规模在线教育实验,大大加快了中国教育数字化转型的步伐。随着“十四五”建设的开局,教育部发文推动“教育新基建”建设,高教司则启动了“新兴领域教材研究与实践项目”,“基于知识图谱的新型教材建设”就是其中的一项。为了厘清“基于知识图谱的新型教材”的概念内涵,明确其在教育数字化战略行动中的地位和作用,本文从数字新基建对知识生产和人类文明发展的影响、历史上的教育“基础设施”与教材形态的变革、数字媒介环境下教材形态变革的典型案例分析三个方面展开研究。研究发现,数字“新基建”是推动人类文明跃迁式发展的主要因素。历史上教育“新基建”的变革,使教材形式发生了从吟诵史诗、手工抄本到印刷教科书的变革。进入信息时代以来,人工智能研究者一直致力于创建一套知识生产的“数字‘新工具”,知识图谱就是目前发展最快、应用最广的一种知识表达和处理工具。综合以上分析,本文从内容表征、知识组织方式、教学应用等方面提出了一个基于知识图谱的新型教材的描述性定义。文章最后指出,基于知识图谱的新型教材,是培养具有交叉学科视野和问题解决能力的新型人才、推动学科交叉融合、支持教育高质量发展的一项基础枢纽工程。

【关键词】 教育数字化战略行动;教育新基建;人工智能;知识图谱;知识表征;新型教材;元宇宙;数字教学法

【中图分类号】 G423.23 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2022)4-0001-09

一、引言

2020年的大规模在线教育实验,大大加快了中国教育数字化转型的步伐。随着“十四五”建设的开局,2021年教育部颁发了一系列文件,为中国教育的数字化转型谋篇布局。2021年7月,教育部等六部委发布了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,突出强调了“教育新基建”对高质量教育发展的支撑作用。同年10月27日,教育部高教司發布《关于公布新兴领域教材研究与实践项目的通知》,共立项41个项目,其中39项是关于人工智能、集成电路等专业领域新型教材建设的,另设两项综合课题,“基于知识图谱的新型教材研究与实践”就是其中一项。通知强调“要尽锐出战,推动教育教学方法技术的升级改造”。显然,新型教材建设是“十四五”期间高等教育领域教育数字化战略行动的一项重要建设内容。

为什么要开展“基于知识图谱的新型教材研究”?新型教材建设在中国教育未来发展中将发挥什么样的作用?本文将从数字“新基建”对不同产业转型升级的影响路径、历史上的教育“基础设施”与教材形态的变革、数字媒介环境下教材形态变革的典型案例分析三个方面,探讨教育新基建对教材变革的影响,描述基于知识图谱的新型教材的主要特征和作用。

二、数字“新基建”对不同产业

转型升级的影响路径

数字“新基建”不同于以“铁公鸡”为代表的“老基建”,它指的是以5G、云计算、数据中心和人工智能为代表的数字新型基础设施建设。数字“新基建”对衣食住行类行业和知识产业的转型升级,有着不同的影响逻辑。对前者而言,数字“新基建”通过改变信息获取的“交易成本”,推动衣食住行等传统行业组织结构的转型升级;对后者而言,数字“新基建”不仅会改变知识的流通方式,还将从根本上改变知识的生产工具,带来全新的知识表达、组织和传播模式。

1. 数字“新基建”对物资资料生产、流通的影响

按照经济学家R.H.科斯(Coase, 1960)提出的“交易成本”理论,数字“新基建”通过改变原有的企业、个人获取信息的“交易成本”,推动传统企业的转型升级。从实体商场零售业到网络电商平台的变革,就是对“交易成本”理论最好的诠释。

在电子商务出现以前,消费者只能通过浏览(逛)本地店铺摆放的实物来获取“商品信息”,并在这个“信息”范围内通过“货比三家”,做出个人的消费决策。电子商务出现以后,消费者一边面对着本地店铺有限的实物商品,一边浏览着手机APP上来自世界各地、琳琅满目的商品信息,当可以“货比万家”的时候,其购物行为自然地就从本地店铺转向了电商平台(如图1所示)。

无数个消费者分散的、个人的决策汇集在一起,就出现了消费人流从实体店到网络电商平台的转移,导致大批实体店铺的倒闭和平台消费的繁荣,并催生了第三方支付、物流业、基于大数据的金融信贷等新兴行业的诞生,带来了零售业商业模式的变革。

“交易成本”不仅改变了商品零售中的个人选择,也为企业家提供了在全球范围内采集生产要素、组织生产的选择机会。他们借助ERP系统和柔性生产线,重构了零配件采购、物料分发、组装和销售的信息流、资金流和物流,使同一家工厂可以代工生产不同品牌、不同品类的商品,出现了像富士康、比亚迪这样的超级工厂。企业家总是寻找资金、物料、劳动力、物流的价格洼地组织生产,以降低生产成本,提高收益率,因此导致了制造业在全球的重新布局。

但需要注意的是,数字“新基建”并没有改变物资产品的生产本身。服装生产还是离不开衣料和缝纫机;食品虽然可以配送到家,但粮食还是在地里长、在厨房里加工的;2020年疫情期间,虽然教育、娱乐等都转移到了网络空间,但国际海运的价格却增长了5~10倍。信息可以在网上传输,但货物还是要依靠海船来运输,所以“元宇宙”的虚实融合是这一理念下最不靠谱的噱头。对于这类与实物生产、运输相关的行业来说,数字“新基建”主要还是通过改变信息获取的“交易成本”为个人消费、企业生产增加了更多的选择机会。这种人的选择的汇集,导致了旧模式的消亡和新模式的诞生,从而推动了传统行业的转型升级。

2. 数字“新基建”对知识产业带来的变革

数字“新基建”对教育和知识产业的影响比较特殊,它不仅影响知识产品的销售和流通,还是知识产品的生产工具,最终将改变知识产业的生产方式和产品形态。以亚马逊为例,早期它只是一个二手纸质图书的“电商”交易平台,Kindle出现以后进一步发展成了“数字内容出版”平台,读者付费后可以自己从亚马逊网站上下载一个“数字文件”,成为自助出版流程的组成部分。随着短视频应用的发展,Tiktok、Bilibili、YouTube和Netflix等平台已经成为新的内容制作、分享和发布的平台。未来,随着“元宇宙”的发展,还可能出现VR、游戏等制作、应用平台。综上所述,数字“新基建”不仅改变了知识产品的销售和流通方式,还将改变知识生产本身和知识产品的形态。

从人类认知和知识社会学的角度来看,数字“新基建”将从认知表征、数据采集和研究范式、知识表达与编排等几个方面,推动知识产业的创新发展,为未来教育高质量发展、为改革教学模式、推进教育公平提供支撑。

(1)表征。人类的认知客体(无论自然现象还是社会事件)都是不能“言说”的。大自然从不说话、不言明“事实”。社会事件中的个体不断发出自己的声音,但作为整体的“社会事件”同样不说话、不言明“事实”(沃尔特·翁, 2008, p.55)。因此,人类为了认知“真实”的自然和社会现象,必须使用某种媒介技术来“表征”认知对象,表征是人类认知的起点。西方传统哲学认识论一直无视媒介技术在人类认知中的这一决定性作用,德国媒介哲学家弗里德里希·基特勒(2010)对此提出过尖锐的批评。

(2)数据采集和研究范式。知识是人类协作的产物。每一次媒介技术变革都“使科学数据的采集建立在一个全新的基础上”(爱森斯坦, 2010, p. 234),“新基建”扩大了数据采集的范围和数量,带来了学术研究的范式革命。

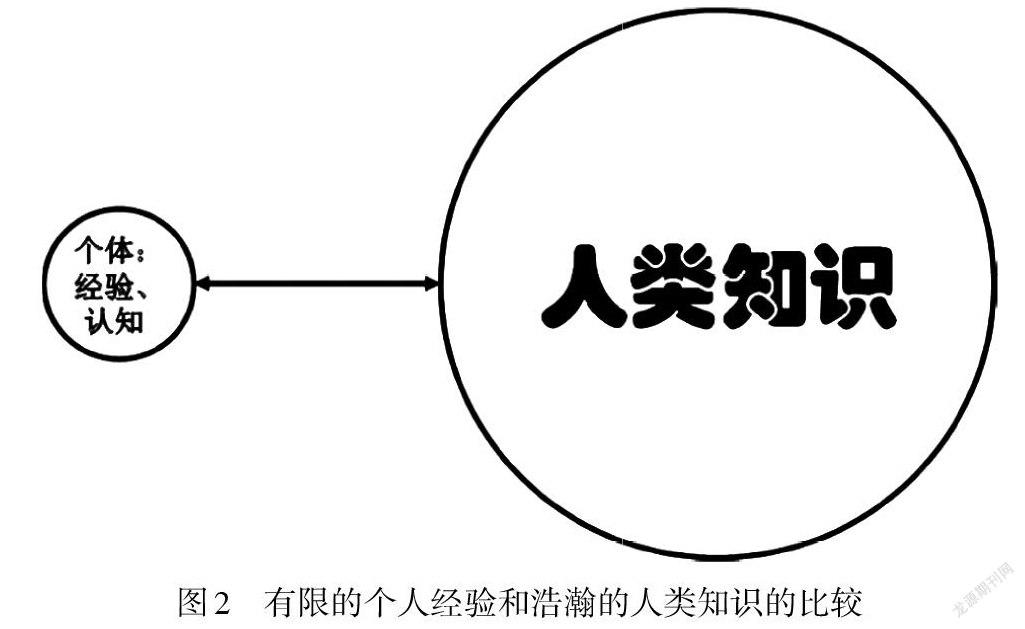

(3)知识表达、编排和组织。在人类创造的“人造物”中,最复杂的就是人类知识体系。人类教育和学习面临的根本挑战,就是有限的个人经验和浩瀚的人类知识之间的矛盾(如图2所示)。

没有一个人能够掌握全部的人类知识。反过来,没有人认知的知识也会“死去”,变成无意义的天书符号。在任何时代,形成合理的专业分工以最有效地传承知识、运用知识,都是知识行业的一大难题。而每一次新技术的出现,都会导致对旧知识体系的重新表征、整理、分类和编排,进而打破原有的知识分工状况,形成新的专业分工和课程体系。通过新技术对旧知识的重新梳理,推动人类文明的发展。

3. 数字“新基建”与人类文明发展

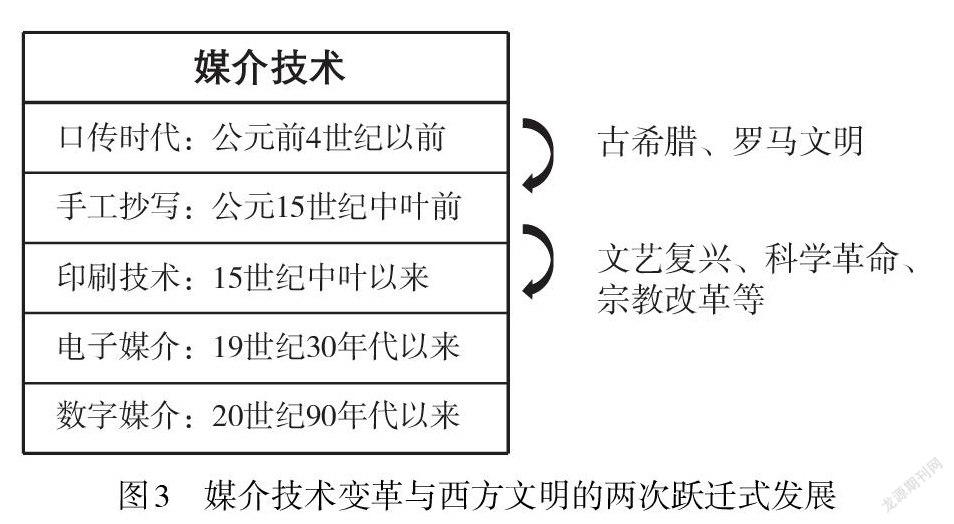

西方历史上两次文明的跃迁式变革,都正好处在新旧媒介技术的交替时期。所谓文明的“复兴”,本质上是利用新媒介技术对旧知识体系的一种系统的搜集、整理、重构和发展(如图3所示)。

(1)古希腊、罗马文明出现在从口传到文字书写的技术变革中。希腊人利用莎草纸和字母文字等“新基建”,采用文法、修辞和逻辑等从事知识劳动的“技艺”,把地中海周边世界的口头传说和早期文明搜集在一起,进行了系统的翻译、校勘、整理和加工,创建了古希腊、古罗马文明的知识体系。

(2)15世纪中叶古登堡印刷机发明以后,欧洲人借助印刷技术“新基建”,对上千年积累的手稿和大航海运动中从世界各地搜集的人类知识进行了又一次系统的翻译、校勘、整理和加工,开创了以“科学”为代表的现代文明知识体系。所谓欧洲的文艺复兴,其实并非旧文明的重新复活,而是站在人类文明新的制高点上对全人类知识的一次搜集、整理和重构。

21世纪的数字“新基建”,带来了一套全新的知识表征、生产和编排的“新工具”。利用新工具对过往全部人类文明进行重新的表征、处理和重新组织,将会带领人类文明进入一种全新形态。

三、历史上的教育“基础设施”与

教材形态的变革

在明确了数字“新基建”对知识生产、文明发展的推动作用后,本文进一步聚焦分析从口头语言、手工抄写一直到印刷技术的变革中,广义的教材形态和教学方式都发生了哪些变革,为下一步基于知识图谱新型教材建设寻找思路和方向。

1. 口传媒介“基建”下的教材与教学

孔子和苏格拉底都采用口头对话开展教学。口传媒介技术以人的喉咙发出来的、不同频率的音节作为表达“符号”,以人脑的记忆作为记录载体,依靠吟诵诗人的唱作表演来传播内容。{口语符号、记忆、演唱}就是最早的教育“技术基础设施”。

口传和记忆作为一种知识表达和传播机制,最大的缺点是遗忘。为了避免遗忘,口语时代的人采用富有韵律的套语、箴言等作为表征和修辞的手段,韵律其实是一种辅助记忆的手段。吟诵史诗就是口语时代表征、编排和组织思想的“技艺”(Art)。荷马就是依靠一些固定的、反复使用的套语来“编织诗歌”(翁, 2008, p.16)。当时“整个口语知识界或思想界都依靠这样的套语来构建思想”(翁, 2008, p.17)。在口传、记忆的知识生产机制下,人类“数据采集”的范围局限于本地区域,人们的见识也主要局限在“本地知识(Local Knowledge)”的范围。

吟诵诗歌就是口传时代的“教材”,古希腊人就是通过观赏吟诵诗人的表演来学习自然、社会习俗等“知识”的。口传史诗在传承过程中可能遭遇无意识的遗忘和有意识的篡改,是一种不可靠的“知识生产”模式。因此,口传时代流传下来的人类文明遗产就是《荷马史诗》《圣经》等充满怪诞的神话传说的吟诵史诗——一串高低起伏、抑揚顿挫的“声音流”。

2. 手工书写“新基建”下的教材与教学

公元前9世纪~公元前8世纪,希腊人迎来了人类历史上第一次信息技术革命——以希腊字母作为表达符号,用埃及莎草纸作为书写载体,依靠抄书匠手工抄写来复制和“出版”图书。{文字、莎草纸、手工抄写}就成了希腊人的教育“新基建”。

处于书写文明开端的希腊哲学家们,并没有一套现成的定义和术语,用来表征自然和社会现象。他们首要的工作就是创造一套概念体系,作为表征、探究知识的“工具”。苏格拉底最早给事物下定义(柏拉图, 2020, p.617, p.657)。柏拉图(2020, p.639)第一个采用“对话录”的书写文体。亚里士多德(2019)在《工具论》中系统地探讨了概念、本体、谓词、推理的逻辑等书面表达规范体系。希腊哲学家创造的概念体系和书写规范成为后世知识分子从事知识生产劳动必须掌握的手工“技艺”。

文字把分散在各地的口头传说记录下来,汇集在一起,催生了最早的学术研究“范式”。“历史学之父”希罗多德在多年的游历中,用希腊字母把与僧侣的对话、听到的口传故事等“写”在莎草纸上,汇集了来自埃及、小亚细亚、波斯和希腊城邦的多种区域性的传说故事。晚年回到家乡后,他把这些记录拿出来“反复阅读”,对素材进行比较甄别和相互拼接,撰写了《希波战争史》,开创了历史研究的“范式”。

借助这种新的知识生产工具,亚里士多德组织了人类历史上第一次大规模的学术研究活动。他派1,000个年轻人,带着昂贵的莎草纸到“世界”各地去搜集研究资料。当这1,000个年轻人搜集的记录摆在亚里士多德面前的时候,他成为人类历史上第一个面对 “知识爆炸”的人。《工具论》很可能就是他指导青年人从事学术研究的“研究方法”手册。

亚历山大大帝去世以后,在公元前3世纪~公元前1世纪,托勒密王朝在埃及的亚历山大城建造了亚历山大图书馆和博学园。几代国王通过购买、抢夺、骗取等各种方式搜尽天下图书,网罗天下优秀学者,对搜集到的早期人类文明的材料,进行了系统的整理、校勘、抄写、出版,建立了古代人类知识的目录,创造了古希腊、罗马的辉煌文明(阿巴迪, 1996)。阿基米德和盖伦等世界各地的学者纷纷奔赴亚历山大城,学习知识,开展研究。

然而,由于书写材料稀缺,手工抄写图书出版效率低,手工抄写时代实际上一直处于“半口语+半书写”的传播状态下,图书不足、日常生活中对口语交流的倚重,影响了中世纪的教材和教学方式。中世纪文理学校的修辞教学一直非常重视“记忆”“演讲”技能的训练。中世纪大学也同样倚重口头对话和辩论(勒戈夫, 1996, pp.82-85)。中世纪学校的教材以选编的“句子、箴言和警句集”(Ong, 1961)、带有注释的罗马法《摘要》(高仰光, 2019, pp.186-216)等小册子为主,根本没有标准化印刷的教材。由于缺乏内容一致、数量充足的教科书,中世纪学校“缺乏根据題材难易程度来编排课程的分级制度,各种题材同时教授、学生年龄混杂不一和学生自由选课”(波兹曼, 2004, p.20)。

3. 印刷“新基建”与拉米斯教材范式

1453年,古登堡印刷机的发明将欧洲带入了印刷技术时代。印刷技术采用字母文字、数字、精准复制的图画等作为“表征”符号,采用人造纸作为书写载体;用印刷机大批量、精确地复制内容。{文字/数字/图画、人造纸、印刷机}构成了印刷技术时代的教育“新基建”。

从15世纪中叶到17世纪,是人类知识体系从中世纪迈向现代社会的变革时期。今天习以为常的词典、统计年鉴、复式记账法等工具书,地图、解剖图等精准印刷的图书,算术、方程式等计算内容的普及教育,报纸和期刊等连续出版物,以及标准化的教科书等,都是在这一时期出现或者得到大面积推广应用的。作为现代学校教育制度标志的“教学大纲、班级、课程、学科、教学法”等一系列词汇,也是在1450~1650年间出现的(Hamilton, 2003)。

在印刷技术“新基建”的基础上,知识表征的文法和修辞、知识生产和加工方式以及教材的编排方式和教学等都发生了一场革命性的变革。

(1)精准的书面表达与新工具、新方法的出现

印刷机可以精准地复制文字、地图、解剖图等,于是字典、地图、解剖图这种“精密的科学生活的载体”变成了一种日常使用的表征工具,推动了近代天文学、地理学、解剖学、博物学的发展。亚里士多德的物理学、博物学等旧知识被抛弃,他提出的那一套表征、生产和传播知识的“工具”方法也受到欧洲人文主义哲学家们的尖锐批评。培根(2018)针对性地撰写了《新工具》,笛卡尔(2020)出版了《谈谈方法》,法国人文主义哲学家彼得·拉米斯则提出了适合所有学科的教材编写范式(Ong, 1961),逐渐构建了一套基于印刷技术“新基建”的知识表征、处理和组织的新工具、新方法。

由于印刷出版的图书包含越来越多的方程式、图式、表格、地图解剖图和博物图,这些新知识不能通过中世纪的口语讲授或辩论来传递,“唯有静默地扫描书面讲解”才能够理解和吸收(爱森斯坦, 2010, p. 335)。技术推动的社会发展,需要更多具有读、写能力的新型人才。

在印刷术发明100年以后,标准化的地图建立起统一的空间框架,统一印制的历史纪年表建立了统一的时间框架(爱森斯坦, 2010, p.185)、精准印刷的字典统一了日常生活中常用的词汇,它们不仅是印刷时代“新”出现的常用工具书,也塑造了现代生活的时间、空间、日常用语等认知坐标。

(2)“看不见的”的印刷信息网络构建了新的知识劳动分工机制,推动了现代科学研究的发展

为了给印刷机寻找“内容(食粮)”,印刷商四处挖掘手工抄写的手稿,上千年积累的抄写错误喷涌而出。另外,随着15世纪末开始的“大航海运动”的发展,欧洲的水手和传教士不仅带回了世界各地的物种和金银财宝,还带回了世界各地的自然地理、哲学、迷信等各类数据和思想文化资源。这两股知识的洪流源源不断地流入欧洲各地的印刷作坊。

为了应对这场史无前例的“知识爆炸”,校勘、整理这些相互矛盾的内容,印刷所汇集了各路人才。开普勒、伊拉斯谟、拉伯雷、维萨里等文艺复兴时代的伟大学者亲自参加了图书校勘、编辑和印刷工作。鲁本斯、提香工作坊为印刷书设计插图;牧师/修士,神学、法学和医学教授等也投身印刷所,承担编辑、校对和出版的工作。印刷所成为当时欧洲的文化中心、信息中心和研究中心。于是,在印刷机发明100年以后,手抄书时代遗留下来的乱麻一般的历史资料才清理出头绪,新知识世界的图像开始进入人们的眼帘(爱森斯坦, 2010, p. 200)。

哥白尼、开普勒、伽利略、牛顿等科学天才,不用四处游历,坐在书斋里就搜集齐了从古至今的天文资料、星表和数学书,他们用“对数表”和三角函数等数学语言作为研究天文学和自然世界的工具。他们站在“人类文明之巅”思考和创新了人类对世界的认知理论框架。他们的贡献离不开遍布欧洲的那个“看不见的”的由图书搜集、出版和销售构成的信息传播网络。这个新的信息传播网络,为书斋里的科学家带来了大量数据、丰富的思想资源,以及数学、地图等新的知识处理、分析工具,推动了现代科学研究的“范式”革命。

(3)拉米斯教材范式和课堂教学

在印刷技术推动下,社会各行各业的发展要求学校培养出更多具备读、写、算、识图等“印刷素养”的“印刷人”。只有具备“印刷素养”的人才能参与到这个由印刷品建立起来的“信息网络”中,寻找个人生存发展的机会。而那些不具有“印刷素养”的人——文盲(illiterate),则被排除在“印刷世界”这个“元宇宙”之外。生活在同一个世界上的“印刷人”和“文盲”,分别进入了两个平行的“信息世界”。近500年来,西方资本主义的发展主要是由“印刷人”引领的。

16世纪的法国人文主义哲学家、教育家彼得·拉米斯敏锐地感知到人们获取信息的方式从“听”到“读(视觉)”的变化,他从改革中世纪“三艺”课程入手推动法国的教育改革。他去掉了修辞学中的“记忆”,把“演讲”改成了“发表”,把“创意”和“谋篇布局”放到了逻辑学课程中。改造后的拉米斯“新修辭学”和“新逻辑学”,强调了书面读、写素养的重要性。拉米斯还积极推动学校开设数学课程(爱森斯坦, 2010, p. 340)。

拉米斯和他的追随者用“拉米斯知识地图”(多尔, 等, 2014, p.7)分析和梳理一门课程中的概念和概念之间的关系,着手对旧的知识体系进行重新梳理和编排。在对多门教材的内容进行整理的过程中,他提炼出适用于编写所有学科教材的“编写规则”:“首先是冷冰冰的学科定义和分类,由此再引导出进一步的定义和分类,直到该学科的每一个细枝末节都解剖殆尽,处理完毕。”(沃尔特·翁, 2008, p.102)美国传播学家沃尔特·翁称之为“拉米斯教材范式”。

16世纪中叶,借助“拉米斯教材范式”,各个学科的教材都经过了一轮彻底的改造。以罗马法教材为例:

中世纪时,由于很少有老师完整地看过《优士丁尼法典大全》,因此教授《法典大全》的老师既不能向学生也不能向自己说明每一法律的组成部分是如何跟完整的原理体系相联系的。自1553年开始,以印刷为目的的一代法律学者着手编辑整部手稿,包括重新组织各个部分,根据内容把它们归入不同的段落,以及为引文编制索引。他们使这部古典文献变得完全可以为读者所用了,文体上明白易懂,内在逻辑通畅。他们彻底改造了这个学科(波兹曼, 2004, pp.45-46)。

这是从中世纪教育体系向现代教育体系变革的一个重要的“枢纽工程”。瑞典默奥大学教育学院院长大卫·汉密尔顿(David Hamilton, 2014)评论说,16世纪的“拉米斯教材”就像21世纪的“杀手级APP”一样,迅速得到教育实践者的采纳和推广。按照“拉米斯教材范式”编写出来的教科书,内容组织简洁清晰、循序渐进,就像一个教学手册一样,只要按照它的设计一步一步实践,就可以组织和开展教学。当老师、学生人手一本标准化的教科书,当老师站在讲台上说请把书翻到XX页的时候,一种新的教育“实践体系”诞生了!

四、数字“新基建”下教材形态变革的探索

20世纪初以来,随着电影、广播、计算机、电视等新媒介的发展,出现了音视频教材、程序化教学等。20世纪末万维网诞生后,又出现了多媒体教材、视频课、立体教材等新型教材形态,依托Ipad的iBooks、Inkling等多模态电子教科书应用,以及Kindle等电子书阅读产品。随着在线教育的发展,又进一步出现了开放教育资源运动(Open Education Resources,OER),以及由视频资源、教学平台、学习活动和评价等构成的MOOC课程等准教材形态的教学产品。这类新型教材形态带有明显的教材搬家、课堂搬家色彩,并未打破原有的课程边界,没有全面展示数字媒介在知识表征、处理和组织方面的“新工具”作用。

1. 数字媒介与新的知识表征和组织方式

数字“新基建”用01二进制电信号作为表达符号,用芯片作为记录载体,依靠互联网的上传下载来出版、传播信息。“01二进制符号”“芯片”“互联网”构成了数字时代的“技术基础设施”。由于文字、数字、图表、声音、视频、虚拟现实(VR)等各类内容在芯片上都以01字符串的形式存储,因此通过对两个01字符串文件进行运算和比较就可以进行声音识别、人脸识别、中外文翻译等,这一技术特性为人工智能技术的出现和发展创造了条件。

{01二进制符号、芯片和互联网}为知识生产创造出一套新工具和新方法,我们可以通过比较“页”和“网页”的差别,分析纸媒介和互联网在内容表征和组织方面的不同特性(如表1所示)。

纸书的“页”是一个有天有地的狭小物理空间,它以线性结构编排文字、图表等“静态”视觉表达符号。从表达要素来看,“页”只能呈现文字、图、表等静态表达元素;受成本制约,色彩主要起点缀作用,不是主要的内容表达元素。从内容编排和组织结构看,“页”采用线性结构来编排内容。

“网页”则是一个可以上下滚动的内容单元,无论文章长短,都是一个“网页”。从表达要素来看,“网页”不仅可以嵌入文字、图画、色彩等“静态”视觉表达符号,还可以嵌入音频、视频等“动态”表达要素,以及VR、游戏等动态、交互、结构化表达元素,还有测验、作业、讨论等“动作按钮”要素。从内容编排和组织结构看,网页可以采用超链接的方式,以网状结构来编排和组织内容。

这种新的知识表征和组织方式,为创新从事知识劳动的“数字‘新工具”,改变教科书的线性结构,以及形成新的知识分类、组织体系,提供了可能。

2. 人工智能在知识表征、处理和组织方面的探索

自1956年人工智能出现以来,人工智能学者就开始致力于建立一套知识表征、抽取、组织和推理的新机制。作为一个融合了信息科学、认知心理学、哲学、知识论等多领域知识的交叉学科,人工智能的很多术语,如本体、实体、主词、谓词等,直接借用自哲学,甚至来自亚里士多德的《工具论》。这表明,人工智能之父们的工作就像希腊哲学家那样,是在创造一套在数字媒介环境下从事知识劳动的“数字‘新工具”,知识图谱就是目前发展最快、应用最广的一种知识表达和处理工具。

知识图谱是2012年5月16日由Google提出的一个概念,用RDF三元组描述实体、属性、实体与实体之间关系的图语义网络,通常用结点来表达“实体”,用边来表达“关系”。

知识图谱源于知识工程,是在人工智能的一系列探索的基础上发展起来的一种知识表征和处理技术,已经有几十年的发展历程。1970年,人工智能之父希尔伯特·西蒙(Herbert Simon)提出了语义网络的概念和方法,作为知识表示(knowledge representation)的一种通用手段。1977年,爱德华·费根鲍姆(Edward Albert Feigenbaum)提出了知识工程的理论和方法,试图以知识库和推理机为基础建设具有专家智慧的专家系统。2000年,互联网之父蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)提出了语义Web的概念,推动互联网从信息互联发展到知识互联。然而,受到算力和数据量的制约,早期人工智能的探索并沒有取得大的进展。

20世纪90年代万维网的出现,为大规模知识表示和知识共享带来了新的发展机遇。1998年,谷歌开发了通过“关键词”匹配、“页面打分”策略提供查询结果的搜索算法。2012年5月16日, Google发布基于“知识图谱”的新一代“智能”搜索功能。这两种搜索算法的差异展示了知识图谱的作用。

在“关键词”匹配算法中,谷歌的搜索数据库还处于关系数据库存储模式。用户输入“莱昂纳多”这个关键词,系统在数据库中进行关键词查询,然后给出一个“非结构化”的、包含“莱昂纳多”这个关键词的文本,由用户通过阅读在页面中提取感兴趣的实体信息。

在基于知识图谱的“智能”搜集情景下,谷歌的底层数据通过知识抽取解析出实体和关系等,形成基于知识图谱的组织结构。当用户输入“莱昂纳多是什么时候出生的”这个查询语句后,①系统首先对问句进行解析,找出问句中的实体和关系,理解问句的含义;②在知识图谱网络中匹配问句中的实体和关系,寻找答案;③准确输出“1974年11月11日”这个出生日期①。在基于知识图谱的智能搜索中,结果跟“问句”没有一个重复的字符,就好像搜索引擎完全听懂了用户的问题一样。

3. 重组知识体系的典型案例分析

人工智能知识管理技术在下棋、搜索、建立人际社交网络图谱方面已经有了广泛的应用,学术界也一直在尝试利用这种新的知识处理工具重组原有的百科全书、教科书等知识内容。斯坦福哲学百科全书、维基百科和美国现代语言协会2020年出版的《人文学科的数字教学法》就是三个典型案例,它们分别对应Web1.0、Web2.0和Web3.0三种不同的网络技术特征。

(1)斯坦福哲学百科全书(Stanford Encyclopedia of Philosophy)②

斯坦福哲学百科全书创建于1995年9月,版权属于斯坦福大学语言和信息研究中心“形而上学实验室”(The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information(CSLI),Stanford University)。这是一个由世界各地的权威哲学家共同撰写和维护并经过编辑团队审核发布的网上正式出版物。其生产方式和技术特征都带有明显的Web1.0色彩。截至2018年3月,斯坦福哲学百科全书已经累计撰写和维护了1,600条在线条目,其中包括哲学家、哲学概念、各国哲学流派等(如图4所示)。该百科全书已经成为世界哲学研究领域一个重要的被引用数据来源。

斯坦福哲学百科全书在更新时间跨度、内容更新的时效性、条目和容量的可扩展性、内部的交叉引用链接、降低制作发行费用、采纳新工具和新表征语言、记录每一个词条的访问状况等方面,大大超越了18世纪狄德罗等人开创的百科全书事业。项目主页上的声明系统地描述了斯坦福大学的哲学家们对百科全书发展史,以及从纸媒到数字媒介变革中人类知识表达、更新、发布的系统思考。

(2)维基百科①

维基百科创建于2001年1月15日,它是一个利用分布式写作工具,由世界各地不同语种的用户以众包(crowdsource)方式构建的一个百科全书。这种群体参与体现出Web2.0的特征。

与纸媒介的百科全书相比,维基百科的词条,已经变成了一个学习的“入口”(Entry),起到了准“教材”的作用。以图5所示的Cliodynamics词条为例,这是一个关于“大数据+历史研究”的前沿交叉研究话题。

维基百科的介绍有三个特点:①Cliodynamics词条中嵌入了大量的超链接,读者在使用过程中可以无缝地访问所有相关概念,然后再递归式地回到主词条;②Bibliography栏目为读者提供了不断更新的参考文献;③External Links栏目列举了相关的研究者、研究项目和研究机构。维基百科的这一词条相当于把纸媒生态下的《百科全书》、期刊数据库、搜索引擎中的多重检索整合到了同一个“页面”里。使维基百科成为初学者、新问题的研究者筛选材料的入口(Entry),是一个随时可以访问的互联网上的“知识地图”。

为了统一风格,提高众包生产的质量,维基百科提供了一个包含丰富语义结构的文档格式,包括Infobox、Table、List、category等栏目,因此成为大规模构建知识图谱的重要数据基础。Yago、DBpedia和Freebase等开放知识图谱,都是从Wikipedia中抽取实体和关系等构建出来的开源知识图谱应用。

(3)美国现代语言协会的《人文学科的数字教学法》②

人文学科中的数字教学法(Digital Pedagogy in the Humanities)是美国现代语言协会(Modern Language Association)于2020年正式在网上“出版”的一个人文领域的数字教学法“工具箱”(如图6所示)。该项目于2011年启动,由84位策划人利用Github和Twitter作为写作和讨论工具,花费了10年时间,从700多个老师的教学大纲、教学活动、评价等案例中筛选了573个教学案例,用59个关键词、79种标签、24种教学构件等编排、组织而成的一部人文学科中的数字教学法的“教科书”。

数字教学法的生产过程、内容编排和组织模式吸纳了知识图谱的理念。59个关键词就是59个实体,涉及人文学科关注的主题、教学模式、教学实践方式等。另外,将教学实践分成24种教学构件(Artifacts)实体,包括教学大纲、教学活动、教学评价等。每个教学构件中又包括教学工具、平台等实体,形成了一个包括理论、主题、教学构件、工具、平台等实体的、初步的教学法“实体”清单,为建构基于知识图谱的教学法的新型教材提供了一个值得参照、分析的案例。

五、总结:基于知识图谱的新型

教材的特征和作用

本文从数字“新基建”对不同行业的影响路径、历史上媒介技术与教材形态的变革脉络,以及对数字媒介环境下新型教材典型案例的分析三个方面,为“十四五”时期教育数字化战略行动和基于知识图谱的新型教材建设提供了理论、历史和案例三方面的启示。综合以上分析,本文从以下几个方面来定义“基于知识图谱的新型教材”:

基于知识图谱的新型教材是一种采用文字、图画、色彩、音频、视频、VR、游戏等“多模态”表达元素,以超链接、网状结构编排和组织内容,内容动态、及时更新,通过“服务器+PC、Ipad、智能手机、电子书等设备”的方式发布使用的一种新型教学内容生产、发布和使用的出版形态。

从内容表征来看,新型教材内容表达采用文字、图画、色彩、音频、视频、VR、游戏等“多模态”表达符号。

从知识组织方式来看,基于知识图谱的新型教材通过知识抓取,提取现有学科中的概念、事实、故事、理论等实体和关系,形成各学科知识融合、联通的知识图谱组织体系,打通了现有教材、课程、学科的边界。利用知识图谱的对齐、关联和合并等运算,能够有效推动新文科、新工科、新医科、新农科和交叉学科等知识的交叉和融合发展。

从教学应用的角度看,基于知识图谱的新型教材资源要支持教师对知识资源的重新混编(remix),要能够与各类通用在线教学平台无缝衔接,支持教师、学生的多场景、混合式教学,支持基于大数据的学习行为分析和精准教学支持服务。

500多年前,旧的百科全书知识体系按照“拉米斯教材范式”被切片、分类,装进了一本一本的印刷教科书中,推动了16世纪的教育改革,也演化形成了今天的专业分工和知识分类体系。未来基于知识图谱的新型教材,将采用实体、关系的图语义网络库建立相互融通的知识体系。利用知识图谱的对齐、关联和合并等运算,还可以支持学科的交叉、融合的变革。这是培养具有交叉学科视野和问题解决能力的互联网时代新型人才、推动教育高质量发展和教育数字化战略行动的一项基础枢纽工程。

[参考文献]

笛卡尔. 2020. 汉译世界学术名著丛书 谈谈方法[M]. 王太庆,译. 北京:商务印书馆.

弗里德里希·基特勒. 2010. 走向媒介本体论[J]. 胡菊兰,译. 江西社会科学(4):249-254.

高仰光. 2019. 注释法学的“拜占庭血统”与“波伦那气质”——以《优士丁尼新律》三个版本的传播史为中心[C]//何勤华. 外国法制史研究(第21卷). 北京:法律出版社.

郭文革. 2020. 在线教育研究的真問题究竟是什么——“苏格拉底陷阱”及其超越[J]. 教育研究(9):146-155.

郭文革. 2011. 教育的“技术”发展史[J]. 北京大学教育评论(3):137-157.

穆斯塔法·阿巴迪. 1996. 亚历山大图书馆的兴衰[M]. 臧慧娟,译. 中国对外翻译出版公司、联合国教科文组织.

尼尔·波兹曼. 2004. 童年的消逝[M]. 吴燕莛,译. 桂林:广西师范大学出版社.

培根著. 2018. 新工具[M]. 许宝骙,译. 北京:商务印书馆.

沃尔特·翁. 2008. 口语文化与书面文化[M]. 何道宽,译. 北京:北京大学出版社.

小威廉·E. 多尔,等. 2014. 混沌、复杂性、课程与文化[M]. 余洁,译. 北京:教育科学出版社.

雅克·勒戈夫. 1996. 中世纪的知识分子[M]. 张弘,译. 卫茂平,校. 北京:商务印书馆.

亚里士多德. 2019. 工具论[M]. 陈静,张雯,译. 重庆:重庆出版社.

伊丽莎白·爱森斯坦. 2010. 作为变革动因的印刷机:早期近代欧洲的传播与文化变革[M]. 何道宽,译. 北京:北京大学出版社.

Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44.

Hamilton, D. (2003). Instruction in the making: Peter Ramus and the beginnings of modern schooling. Paper presented at the annual convention of the American Educational Research Association, Chicago, 21-25, April.

Ong, W. J. (1961). Ramist Classroom Procedure and the Nature of Reality. Studies in English Literature, 1(1)1500-1900, The English Renaissance(Winter)(pp. 31-47).

收稿日期:2021-11-28

定稿日期:2022-02-18

作者简介:郭文革,博士,长聘副教授/研究员,博士生导师,北京大学教育学院(100871)。

黄荣怀,博士,教授,博士生导师,北京师范大学智慧教育研究院院长(100082)。

王宏宇,研究生,高级编审,高等教育出版社数字出版中心主任(100088)。

贾艺琛,博士研究生,北京大学教育学院(100871)。

责任编辑 韩世梅