文学交融下的金元女真族文人群体刍议

2022-04-28多洛肯,李连旭

多 洛 肯,李 连 旭

(西北民族大学 中国语言文学学部,甘肃 兰州 730030)

金元是一个历史文化十分特殊的时期,元代一统后疆域的辽阔造就了其文化气势宏大磅礴的特点。在金元,少数民族士人大量崛起,与汉族传统中华文人共同交流融合,形成了具有时代特色的多族士人圈。因宋、金、元对持的局面,战乱不休加之政权的更迭,造就了大规模的人口流动和文化交融,同时路途的打通也使得文化交流更加便捷,各民族风物民情得以打破隔膜,交汇融合。北方汉化、儒化较早的女真族文人在这场变化中受益很深,形成了女真文人群体,同时因其民族本身的精神与性格,并持续吸收中原文化进行创作,从而形成了一定的创作风貌。

一、金元时期女真族文人群体的形成

女真是一个历史悠久的民族,辽天庆五年(1115),女真族完颜部统领完颜阿骨打称帝,建国金,建元收国。至此,中国北方出现了第一个由女真族创建的政权。

金朝建立,在其统治下,大批女真人迁徙到华北及中原各地,与长期居住在这里的汉人杂居聚居,从而较早的受到了汉化影响。金朝国祚近120年,在这近两个甲子的时间中,女真受辽、宋影响颇深,由于女真人自身文化发展的需要,女真人对汉文化产生了浓烈的兴趣,主动吸收学习中原文化的精华,将其纳入本民族文化,也随着时间的推移深深地浸润到文化之中。

据笔者查阅现有文献及资料(见表1-1),终金一朝,金代女真族文人有诗文作品传世的有完颜宗弼,完颜亮,完颜雍,完颜允恭,纥石烈明远,完颜匡,完颜璟,温迪罕(温特赫),完颜璹,纥石烈邈,乌林达爽,术虎邃,奥屯良弼,完颜旻(阿骨打),完颜杲,完颜晟,完颜兀室,完颜宗翰,完颜宗望,完颜宗干,完颜勗,纥石烈志宁,完颜宗宪,完颜宗磐,完颜没里也,纥石烈良弼,完颜亶,悼平皇后,乌林答氏,图克坦喀宁(徒单克宁),完颜宗皓,钮钴禄没雅(亦作钮钴禄穆雅,粘合没雅),完颜从郁,徒单镒,完颜永济,完颜奉国,完颜伯嘉,完颜珣,蒲察索,瓜尔佳实伦(古里甲石伦),完颜仲德,完颜素兰,完颜宗鲁,乌古论兖州,完颜乌楚,赫舍哩约赫德,完颜用安,完颜□(名缺)等48人,共有诗76首,佚句6句,词17首,文146篇(含完颜宗翰、宗望共作19篇),残文4篇。虽有些作品可能为馆阁文人所作,不可尽信,但细数他们的创作依旧丰富。

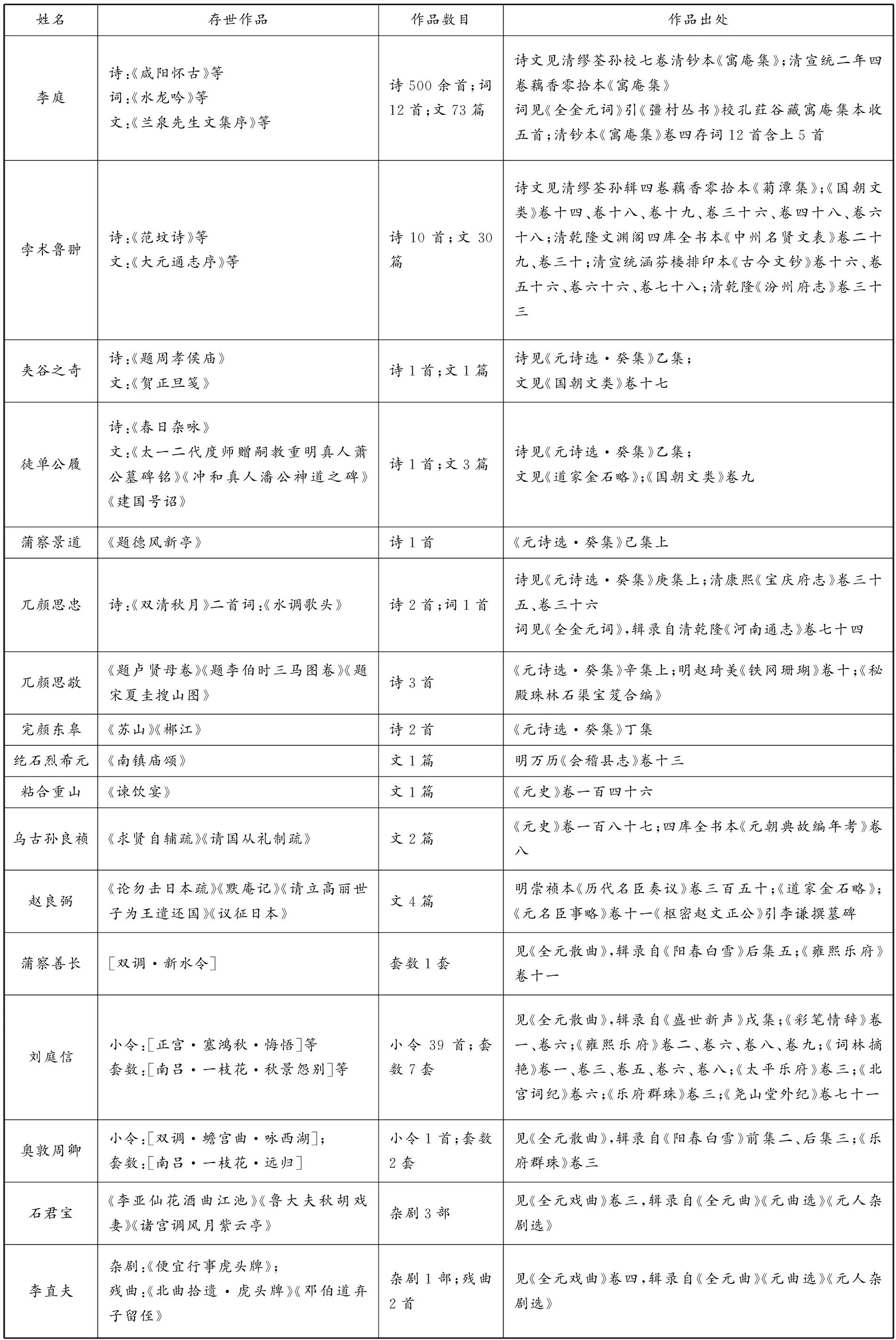

表1-1 金代女真文人群体及作品

13世纪初期,蒙古崛起,1234年灭金,金朝政权虽已经不复存在,但百年来学汉习儒的文化根基并未消失,反而随着蒙古入主中原得以生根发芽,发展壮大,出现了许多创作成就斐然的文章大家,名噪一时。但由于当时元代兵乱仍频,许多金元文士的诗文作品来不及整理刊刻,便毁于兵燹。据现有文献及资料(详见表1-2),元代女真文人有诗文作品传世的文士有李庭、孛术鲁翀、奥敦周卿、夹谷之奇、徒单公履、刘庭信、蒲察景道、蒲察善长、兀颜思忠(一作师中)、兀颜思敬、完颜东皋、乌古孙良桢、纥石烈希元、赵良弼、石君宝、李直夫、粘合重山等17人,诗500余首[1]、文115篇,小令40首、套数10套、残曲2首、词13首、杂剧4部。

表1-2元代女真文人群体及作品

女真文人群体的文学创作,主要集中于诗、文和散曲,由于其分处于金元的各个时期,加上其所处的社会文化环境、地域特色的影响,从而形成了独特的文学创作风貌。

二、创作题材广泛,诗歌主旨多样

赠答之诗在多族文士圈中可谓举足轻重,占据了创作中的很大份额,文人们所作赠答之诗、词、曲,或表达情感,或互通近况,是最能够体现女真文士交游活动与文学交融的盛况的诗歌题材,我们能够从中看出一些当时的历史背景与文化境况。金显宗完颜允恭《赐石右相琚生日之寿》:“善训怀师席,深仁寄寿尊。所期河润溥,余福被元元。”[2]诗人在承华殿上作出了这首诗,表达了对石右相寿辰的诚心祝贺。“我无羽翼随君起,浩歌相送秋光里。凭高西望青茫茫,落日无情下寒水。”[3]以浩歌相送,愿身披羽翼随君,诗歌语言清丽,情感真挚。奥屯良弼曾作一女真文诗,金启孮先生译后名为《敬赠子明太尉》:“在朝赏心笑谈求,雉返蓬瀛长住留。五马载车无比贵,一旗出导惠及流。”[3]338,文笔工整,诗意简朴。入元后李庭有《送唐括万户出西门》:“渊渊伐征鼓,煌煌过丈旗。将军乘大马,剑戟行相随。吉日既就道,辎重同时移。送者念畴昔,行人伤别离。丈夫次戎旅,私情何足悲。勋名在多故,斩伐勿愆期。不骄亦不歉,堂堂乃王师。励子英妙年,慰我忧虞思。身轻君命重,行矣无迟迟。”[4]送别朋友出西门时,不禁发出了“行人伤别离”的感叹,体现出对友人的深深思念和不舍,后文“丈夫次戎旅,私情何足悲”,又巧妙地化离别之情为对友人的鼓励与祝福,大丈夫当横三尺剑,立不世之功,诗人没有沉浸在离别的伤感之中,而是说“勋名在多故,斩伐勿愆期”,要以江山社稷为重,颇有一种“努力加餐饭”之妙,体现了女真族文士恢弘大气的胸襟。著名女真文士孛术鲁翀曾作:“游踪曾向蓟门过,乐府刀环梦里歌。今日青山真践约,鬓丝应比昔年多。”①诗中对友人之赠答则更多的是一种借景抒情,他与友人送别来到蓟门时,突然回想起年少时的峥嵘岁月,与青山践约,却也头生白发,朴实真挚地抒发了一种淡淡的哀伤。为感谢玄妙观王真人设醮而作的《玄妙观设醮赠王真人》:“散花寥阳殿,琅琅振瑶音。雲璈闲笙磬,香烟结层阴。帝真驭华轩,鸾鹤下来临。三元庆嘉会,五老书丹忱。秉诚宣妙范,流津滌中襟。耀灵昭景贶,信礼稽首钦。”[4]描写了设醮时热闹的景象,多用道教意象,从诗中我们可以看出李庭对于道教文化也有十分深刻的了解。孛术鲁翀还有《晋祠奉酬张宪佥韵》一首:“泉溜琮琤玉涑香,稻塍历落卦齐疆。山头云气能媒雨,木杪风声凛孕霜。神瀵有灵凝沆瀣,客缨无垢得沧浪。不须对境谭今古,聊咏新诗送夕阳。”[5]借晋祠之景予以友人更新之气象,不失为上佳之作。诸如此类的赠和酬唱的作品还有李庭的《送孟待制驾之》《赠李济天》《赠王寿之》《送许子方郎中》《送李郎中二首》《送高雄飞北上二首》《送宋文卿北上二首》等等,李庭作为元初女真族文人的代表人物,酬唱赠答诗具有多方面的意义,赠答对象包括儒士、官员、道士,从中可以窥见李庭的交游,内儒外道的形象也逐步显示出来。

咏景抒情之诗,女真族文人也有不少佳作。海陵王完颜亮南征至维扬(今扬州),眺望江左之时,赋一诗“万里车书尽会同,江南岂有别疆封。屯兵百万西湖上,立马吴山第一峰”[6]。诗人豪气冲天,面对江左之景,欲率百万大军渡河赴西湖,让人不禁生起豪迈之感。又见纥石烈明远《壬辰七月晦日留题龙门山北岩壁》:“秋霁岚光到眼清,层峦叠巘与云平。解鞍暂借山僧屋,泉水潺潺漱玉声。”[6]449语言清新可爱,毫无苦吟之气,放入宋诗中也不遑多让。金章宗完颜璟亦有一咏景佳作《水窦岩漱玉亭》:“断岸连苍山,寒岩多积雪。中有万古泉,淙淙声不绝。”[3]49短短几句,把苍山雪静,古泉淙动勾勒出来,一动一静相结合,白描出一幅苍山雪溪图。完颜璹《梁园》借景抒情:“一十八里汴堤柳,三十六桥梁苑花。纵使风光都似旧,北人见了也思家。”[2]120借汴堤梁园之景,感叹物是人非,以乐景写哀情,抒思乡之情。完颜璹还有《溪景》《春半喜晴》《夏晚登楼》等诗歌,创作水平已经不亚于传统中原汉族文人,可见女真统治者对于汉文化的接受之深,同时固有的民族特性又不时地体现出女真民族的豪迈与质实之感,形成了独特的诗歌风格。入元后有夹谷之奇的《题周孝侯庙》:“长桥涨晴波,南山滴空翠。清风孝侯祠,六月薄炎炽。苍然拥乔木,廊宇深以邃。升堂拜遗像,凛凛增壮气。缅怀绝尘姿,跅弛几自弃。一念狂圣分,千秋仰高义……不埋张纲轮,徒揽范滂辔。澄清怅何时,留诗志予愧。”[7]将周孝侯庙周围的景物细致地描绘出来,仿佛看到了一座坐落在南山之上巍峨又不失清秀的庙宇,如在目前、心生向往,后文指向一转,借景抒怀,借观周孝侯遗像,自省自愧,留诗立志。徒单公履《春日杂咏》亦为此类:“东风帘幕半尘埃,歌舞台空昼不开。试问双飞新燕子,今年社日为谁来?”[7]413~414面对美好春日,选择“东风”“燕子”等咏春常规意象,但“尘埃”“不开”等用词又给诗歌蒙上了一层暗色,意象的融合与变换,代指着时空的融合与变换,通过燕子去来暗喻人事已非,抒发了世事易变,富贵欢乐难久的感叹。蒲察景道《题德风新亭》:“雄构危亭跨古墉,翚飞轮奂接苍空。高明地位神仙府,豁达轩窗刺史胸。翠户晓开晴嶂碧,朱帘暮卷落霞红。”[7]82~823寥寥数句,把新亭之壮观,亭上朝暮变化万千的景象形象生动地描绘出来,以亭之轩窗喻指修亭刺史的胸怀,可谓灵活巧妙。兀颜思忠《双清秋月(其二)》为一观景佳作:“高城木落见清秋,亭馆丹青在上头。落日远邀孤鸟没,苍山长夹两江流。东西舟楫通荆楚,咫尺栏干近斗牛。天地茫茫一杯酒,登临莫问古今愁。”[8]诗人登江滨城楼,极目远眺,见一幅清秋落日江水图,“落日”“孤鸟”“苍山”“两江”意象并用,排沓而来,读之仿佛景在目前,末句又一改悲秋之例,一句“登临莫问古今愁”豪迈之气尽显,大气磅礴。写景多为抒情,完颜东皋有诗《苏山》:“图画天开马岭山,仙家白鹿洞中看。泠泠瑞露春生树,冉冉香云昼绕坛。橘井有泉通玉液,桃源无路问金丹。”[7]413这是一首游山之作,也可看为诗人受道教文化影响下的创作,景物描写风格清丽,流露了诗人归隐求道的意愿;诗人另一首诗《郴江》则更为朴实清雅:“荆楚东南地,郴阳据上游。万山攒剑戟,一水注襟喉。邈矣昌黎庙,伤哉义帝丘。我来廉问俗,烟雨涨中洲。”[7]414诗人对郴江景色不加修饰,直抒观感,将山水喻为剑戟,颇具奥妙,后引韩愈之典,赞美了郴江的历史文化,不经意点出位置之险要,构思精巧。

关心当下,咏古讽今。诗歌是情感的载体,基本每一位文人都会在诗歌中表现自己的心思与情绪,女真文士对世事也并不是默然看待,儒家文化的不断浸润,使得许多女真文士有践行儒家教化与“忠孝节义”的愿望,表现在诗歌创作中,形成了现实主义的创作风格和咏史爱国的诗歌内容。术虎邃《睢阳道中》:“又渡溵江二月时,淮阳东下思依依。丘园寂寞生春草,城阙荒凉对落晖。”[3]526诗人感慨因连年战争,使得丘园生草,城阙无人,与诗人另一诗《书怀》所蕴含的情感有异曲同工之妙,愿早日战争结束,百姓免遭屠戮,战士得归返故乡。完颜璹《绝句》[3]122也对战争持反对态度,祈求安定的环境。由金入元的诗人李庭此类作品较多,如《监支义兵粮》:“指廪给军储,人人持左券。争先更取盈,不得俱贻怨。昔是何人耕,今作何人饭。宁今仓鼠肥,天下旌旗偃。”[4]诗人通过为士兵发粮这一小事,以小见大,抒发愿天下安定,民生富足的愿望。《兵后奉台文抚绥沿海州县》的描写则更为清晰:“奉檄循海滨,远林风号悲。山径尚畴昔,流泉犹在兹。萧条丧乱后,户口俱流离。丈夫已半死,妇女向我啼。妇啼一何哀,颜色寒酸凄。逃生甫复业,又为强者欺。犹闻有征税,谁念寒与饥。白日虽照临,诉之如不知。我闻辛苦言,泪下安可持。一夫苟失所,尚为王化亏。顾语州县吏,劳心抚茕嫠。”[4]讲述了诗人于战后抚慰沿海诸县时的所见所闻,诗人批判贪官污吏,关注民生疾苦,对现实的咏叹实际是对世事的叹息。《西乡书所见》所书为诗人亲眼所见:“我行山路中,何人路傍拜。自云怀孟卒,远戍江东界。将军已云亡,岁久弓刀坏。部曲无所依,自贩私盐卖。卖盐肩肉归,归来不偿债。妻子无复存,况传乡井败。哽咽向人言,忧愁生百怪。”[4]诗人于山路边遇一老兵,战争的破坏使其妻离子散,无以为家,历朝历代的政权更替或兼并战争,都会给人民带来巨大的痛苦和灾难,诗人历经金末混乱的时代,不禁发出了忧国忧民的感慨。

三、体裁风格多元,文学交融深入

金朝初立,文化也刚刚萌芽,没有文字。据《金史》记载,女真在打败辽国后,俘获了一批契丹人和北方的汉人,才开始了解契丹字和汉字[9]。可见女真文学的发展起步较晚,需要汲取汉文学的营养才能满足统治政权的需要,随着文化交融进一步加深,呈现一种欣欣向荣之态,诸多女真文士的创作开始涉及各类文体。元代疆域之辽阔,文化之多元,民族之众多在中国历朝历代都是史无前例的。各民族文化的交融形成了一种包容自信,开阔宏大的文化气象。《元史·地理志》中是这样记载元朝的疆域的:“起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”[10]随着大一统局面的稳固以及对外贸易的发达,民族与民族之间、文明与文明之间的交流越来越多,程度越来越深。疆域虽然广袤,但并不影响各族人民迁徙、杂居、交融,因此形成了民族大交融的局面,促进了多元文化的互融互动。

综合考量金元女真族文士的创作,作品风格呈现多元化,挟幽并之气者有之,清新自然者有之;一方面体现自身的民族性格——豪迈奔放,尚真质实,另一方面儒家文化在文学作品中有着较为显著呈现一种文学交融之势。海陵王完颜亮《书壁述怀》:“蛟龙潜匿隐沧波,且与蝦蟆作混合。等待一朝头角就,撼摇霹雳震山河。”[6]356此诗创作时不仅运用了传统诗学技巧,还体现了女真族的民族性格中豪迈奔放的一面,以先抑后扬的手法,将自身比作蛟龙,志向远大,蛟龙适时而起摇动山河,无比豪迈。民族性格还体现在敢于对古人进行客观的评价,绝不粉饰。李庭对白居易的评价是辩证的,《题白乐天图》有戏谑之意,“小蛮舞罢柳枝歌,自许平生乐事多。白发满簪忙忏悔,一炉香火礼弥陀”[4],对白乐天喜养歌妓的行为进行讽刺,同时批评晚年佞佛之举;但从《读乐天诗》中:“一篇复一篇,终帙不知疲。抚卷相其人,百虑春冰澌”诗人行为的分析,也可以看出诗人对于白居易诗歌创作的肯定,赞美了“胸中浩然气,不为富贵移”[4]的精神,并没有因人废言,而是以尚真质实的民族性格进行了客观的评价。完颜璹《绝句》言及儒家“王道”:“孟津休道浊于湿,若遇承平也敢清。河朔几时桑柘底,只谈王道不谈兵。”[3]122用黄河之浊清喻王道与兵道,比喻新颖,能看出深受儒家文化的浸润。兀颜思敬的《题卢贤母卷》:“兵尘十年余,世道苦浇横。开卷觌斯文,起为贤母敬……薄葬西山云,风木助悲兴。嗣子处士君,文行践欧孟。高风凛千载,列史著嘉行。”[7]1223将女真族豪迈奔放的民族性格与儒家“致君泽民”“青史留名”的理想结合起来。李庭《白马篇》:“白马从西来,飘飘越燕然。一蒙公子顾,他人徒自怜。银鞍照白日,颜色同新鲜。”[4]模仿曹植《白马篇》而作,诗中的爱国青年形象,既是诗人的民族性格的自然浮现,又是儒家传统忠君爱国观念的正向突显;李庭借评斫云公之诗,面对于那些穷吟苦咏, 狭窄逼仄的郊岛之作口气生硬,毫不隐晦的批评:“区区郊岛两秋虫, 露湿萤飞琢句工。若论横空盘硬语, 何曾梦见斫云公。”[4]对孟郊、贾岛二人诗歌风格进行了批评,诗句比作沾水飞萤,可谓笔下有斧斤之力,创作随着内心性情而发,是女真族豪迈民族特性的凸显,英豪气象激荡于众多诗作之内。

受民汉文化不断碰撞融合的影响,女真文人群体的诗歌也有一部分转向清雅自然。如完颜璹《自适》:“晴画摇凉光,长空淡虚碧……衰柳堕残叶,庭户觉岑寂。幽人诵佛书,清香萦几席。”[3]117“晴画”“长空”“衰柳”“残叶”建构了萦绕在庭户周围的清寂之感。《北郊晚步》:“陂水荷凋晚,茅檐燕去凉。远林明落景,平麓淡秋光。”[3]120诗歌清新平淡,隐隐有宋诗繁盛之态。元好问有评“有承平时王家故态,使人爱之而不能忘也……识者闻而悲之。予窃谓古今爱作诗者,特晋人之自放于酒耳”[11],可谓精切得当。女真文士李庭对自然晓畅的诗风十分喜爱,也喜爱以陶渊明为魏晋之风的象征,“九原唤起陶彭泽,细酌芳醪诉此情”(《王彦文辞县职》);“诗中放浪陶彭泽,教外风流贺季真”(《萧公弼錬师生朝》);“壶觞无酒黄花老,谁为陶潜慰此心”(《觅酒呈吕和仲》)。诗人游园诗中也多清新之作:“垂柳空墙日欲斜,水边犹见石榴花。一樽浊酒西亭坐,风物依然是故家”[4],清丽的小园跃然眼前,意象也多以清新为本;《题听竹轩》更加平静,“如今种竹南墙下,风雨小窗相对眠”[4];峒阳道中之景,诗人则描绘的清雅落寞,“碧水粼粼浅见沙,萧条柳外两三家。春光老尽无人管,一任东风捲落花[4]。虽为春光春风,但春光易老,东风落花,清冷自然之感油然而生。孛术鲁翀的七言诗《洗心亭》:“无象太平瞻有象,洗心亭上看乾坤。”[5]以无象转有像,清雅中蕴豪迈之情。完颜璟的《宫中绝句》:“三十六宫簾尽捲,东风无处不扬花。”[3]49借古讽今,融情于景,已经脱去了女真族初期诗歌稚嫩的面貌,寓理于诗;从完颜亮的创作中更能体会这一点,金世宗以政治因素大力抹黑海陵王,导致终金一代评价基本固定,但在南宋方面,对待海陵的态度却慢慢改变,现今完颜亮的诗词,基本是由岳珂《桯史》所转录的,作者对完颜亮“好文辞”表现了浓厚的兴趣,同时恰当地点出了“桀骜之气,已溢于言表”的风格特点,岳珂并没有因立场不同而贬斥海陵王,反而能够保存转录,可见南宋文人对于完颜亮的态度由仇恨慢慢转向客观,这是在宋金文学交融的大语境下逐步实现的②;至元代,文学交融进一步加深,第一次出现对完颜亮的赞美“一咏一吟,冠绝当时”;后世对海陵王文学创作水平的承认还体现在《水浒传》引用了完颜亮的一首《念奴娇》:“天丁震怒,掀翻银海,散乱珠箔。六出奇花飞滚滚,平填了、山中丘壑。皓虎颠狂,素麟猖獗,掣断真珠索。玉龙酣战,鳞甲满天飘落”[12],选文主要看重状雪之手法,肯定了完颜亮的咏物水平,能够看出在文学交融中完颜亮的诗歌创作已经脱去女真习气,风格转向豪迈,意象雅致,慢慢融入了中华文化之中。

不仅诗歌方面女真文人创作丰富,词、文、散曲等体裁女真文人也颇有涉及。金代女真贵族文人对作词也十分喜爱,世宗完颜雍曾作一词《减字木兰花·赐玄悟玉禅师》,其中云:“但能了净,万法因缘何足问。日月无为。十二时中更勿疑,常须自在……佛佛心心,佛若休心也是尘。”[12]27同时提到了佛家“十二因缘”“因无所住”,道家“无为”的概念。玄悟玉得赐词后,也作一词《减字木兰花·和完颜雍词》:“无为无作,任着无为还是缚……非心非佛,唤作非心犹是佛。人境俱空,万象森罗一境中。”[12]27二人所作之词,涉及佛教论“心”之说,两词不仅仅是诗词创作,更多地可以看作一种论道,从中可见女真文士佛学、儒学修养之高。完颜亮也有一词《鹊桥仙·待月》:“停杯不举,停歌不发,等候银蟾出海。不知何处片云来,做许大、通天障碍。虬髯撚断,星眸睁裂,唯恨剑锋不快。”[12]26将月比银蟾,意境清远;有学者将“待月”比作“等待攻宋时机”[13],此处暂且不论主旨,就单从创作文本和意象来看,完颜亮的词与其诗一样,基本上脱去了北方女真初期诗词的特点,“虬髯”“星眸”等意象描写明显有着更多的中原文化内核,将抒情主人公豪气冲天的内心表达出来;同时诗中的许多方言俗语,如“许大”“截断”等词,看似漫不经心,实际是诗人创作状态的正确表达,也突出了词作中主人公豪迈奔放的形象。

散曲方面,较有代表性的作品是奥敦周卿的〔双调·蟾宫曲〕:“西山雨退云收,缥缈楼台,隐隐汀洲,湖水湖烟。华船款棹,妙舞轻讴。”[14]词曲描绘了杭州西湖周边风光,语言清新真切,生动形象;蒲察善长〔双调·新水令〕:“不由我泪盈盈,听长空孤雁声。我与你暂出门庭,听我丁宁,自别情人。雁儿,我其实捱不过衾寒枕冷,相思病积渐成。”[14]1115离别之情自古多,但诗人所表达的情深意真,在传统题材之中也毫不逊色;女真文士散曲创作最为丰富的是刘庭信,〔正宫·塞鸿秋·悔悟〕:“苏卿写下金山恨,双生得个风流信。亚仙不是夫人分,元和到受十年困。冯魁到底村,双渐从来嫩,思量惟有王魁后。”[14]1424借助“苏小卿”、“李娃”“王魁”的故事,表达自身的懊悔之意,是作者较少的理性之作;〔中吕·朝天子·赴约〕:“夜深深静悄,明朗朗月高,小书院无人到。书生今夜且休睡着,有句话低低道:半扇儿窗棂,不须轻敲,我来时将花树儿摇。你可便记着,便休要忘了,影儿动咱来到。”[14]1425描绘了一位胆大心细、机灵多情的女子形象,通俗平易的风格下,重叠词、儿化词的使用使此曲充满生动活泼的气息。

女真文士以文称道的要数金末入元的李庭,所作之文都十分精妙,体现了自身的处世观念和理想,如《跋陶渊明年谱序》:“才而遇,则致君尧舜,跻民仁寿,建功当世,流芳无穷。如不遇焉,则读书乐道,教育英才。言而世,为人所诵。行而世,为人所法。”[4]俨然是一幅 “穷则独善其身,达则兼济天下”儒家士子形象。在《林泉归隐图序》论述对“隐世”这一行为的看法,认为“朝亦可隐,市亦可隐。隐初在我,不在于物。子但专心致志,益治子之术,浮湛闾里。潜心积德,不求声名,固不害其为隐也。又何必高谢人间,窜伏岩壑,亲鱼禽而友糜鹿然后为隐哉”[4]。只要内心平和,功利不入眼内,闹处亦可隐,文章包含了作者的思辨精神,面对当时的社会现实,李庭有着女真族民族性格所带来的尚真与果断,又受汉地儒家入世思想,及道家清净之说的影响,形成了独特的仕隐观念。

女真文士同时也是古文家的孛术鲁翀,勇于创新传统碑志文的桎梏,探索新的碑志文撰写模式,从主人公的生平事迹展开,结合当地风俗地理,抛弃了传统碑志文赞扬行实的作法,显得别具一格,更为重要的是,他在碑志文中保留了许多对话及奏议制策的内容,《平章政事致仕尚公神道碑》:“同心辅政,选庶官,齐百度,罢斜封,汰冗员,绝宝货,约滥支,节淫费,量入制出。择民牧,屏世守,定赃律,除虐禁,明婚制,阜民生,纲正目举,有中统、至元之风。公粹美高亮,行修洁。年十六七志学,诉伊洛,究洙泗,完经大史、诸子百家,该洽无不综,一以仁义为根极。”[5]由小观之,孛术鲁翀的碑志文可以说代表了女真文士古文的水平,言语简洁精炼、朴素平易,多用排比句及分条缕析的笔法,能够使传主及其他人物形象更加丰满生动,笔下有史传之风。

综上,我们可以看出金元女真族文人创作了较丰富的文学作品,体裁多元,形成了一定的创作风貌,取得了较突出的文学成就,同时也在创作中体现出女真文人群体汉语文创作的特质。在由东北地区南下中原的地理跃迁进程中,女真族文化与文学与中华文明产生了碰撞,女真族文人的创作水平因不断吸取汉文化营养而愈发优秀,民汉文化的进一步交融,促使金元女真族文学呈现出一番别样的风貌。

四、金元女真族文人群体繁盛的历史文化语境

无论是文化还是精神,都是历史的产物,都有时代的局限性与变革性。金元时期女真文人群体之所以能够形成较大规模的文学群体,主要受到了文学领域的北扩、地理环境及金元民族政策与文化宽松政策的影响。

第一,文学领域的北扩。女真人发源并建立政权时期,文学中心还是在中原及江南一带,以宋朝中心地带为核心。民汉文学地域发展不均衡,少数民族汉语文创作不发达的情况在金元时期被打破,女真南侵,迫使宋室南渡,宋朝大批的文书典籍与文士被俘掠,金兵包围汴京时,刘彦宗就劝说完颜宗翰、完颜宗望,言“萧何入关,秋毫无犯,惟收图籍。辽太宗入汴,载路车、法服、石经以归,皆令则也”[9]1770。虽书籍遭厄,但这些典籍为北方的女真人文化水平的提高提供了物质条件。大批宋朝文人随朝廷迁往南方,许多不愿离乡文士则留在了北方,他们的文学创作,交游唱和在相对落后的北方传播了先进的中原文化,因此北方的文化水平也在不有条不紊地上升之中。

第二,地理环境的要求。地理环境是金元女真族文人群体兴起的重要推动因素,“文之为德也大矣,与天地并生哉”[15]。刘勰对“文”的界定虽不等同于今天的“文章”,但与广义的文学意义较为接近,“天地”就是指自然环境,自然地理环境在一定程度上影响了文学家文学创作的规模与特点。女真文人群体之所以能够繁盛,这是一个重要的助推力。女真发源于东北,地理环境较为恶劣,日常生活所用主要依靠与中原王朝的贸易往来,商业交流,交换货物。女真人不可避免地对中原王朝统治方式和其文化具有好奇的心理,学习其文化并实用之的心理应运而生。地理环境会对人文环境或者说国家环境进行影响,在这样一种地理与人文环境下,学习汉文化就成为了女真人维护统治的必要手段,这种情况在其灭辽、北宋后更加凸显。元代因国家统一,疆域辽阔,宗教民族政策较为宽松,经济发展复苏,民汉文化交融更紧密,为文学的发展创造了一个稳定的平台,也为女真文人群体的兴起奠定了基础。

第三,金元两朝较开放的政治文化环境。金元作为中国北方少数民族创建的政权,中原政权严守的“夷夏之防”,在他们看来并不是特别重要。对于境内的各种族群,基本都采取较为宽松的民族政策。金代有数量较多的契丹人充当官员,入元后,多民族官员成为了蒙古统治者的优秀助手,契丹、女真等民族也有十分优秀的官员,如耶律楚材和粘合重山。查洪德概述元代政治与社会状况之时,概括为“宽”与“乱”。元亡入明,元之旧臣马翼对朱元璋言元之得失,以为“元有天下,以宽得之,亦以宽失之”[16]。元代并非没有文字案发生,包括“梁栋诗案”“虞集草诏案”“王冕墨梅诗案”等等文字案,都被化解了,大多是到了高层化解,没有形成文字狱[16]94。不同于宋、明、清帝王作为文字狱的主要发起人,元代文化的宽容,言论的自由多有体现。在这一背景下,元代诗人写诗创作没有什么顾忌,所以遗民们怀念旧朝,抨击朝政也无人问津,比较之元明之际,高启之遭遇,不得不令人唏嘘,宽松的政治和文化环境推动了文学创作的繁荣。

赵永春先生认为金元时,复数“中国”开始转变为单数“中国”③。元朝开启了“大中国”时代,所谓“大”,不仅仅是指疆域辽阔,更重要的是元代是一个把多民族、多地域整合的一个开始期。吴启讷先生认为元代打破了“夷”“夏”之间的界限,重新定义了周朝所划设的“中华”的范围。元代之前,“中国”一词,它指的只是中原,中原的文化和政治形态跟周边的少数民族区域还有很大的差异。而这种差异往往是划分不同政治单位或民族疆域的界限,如宋、辽、金等等。元代之后,中原和周边被整合到同一个政治体里面,这种差异虽仍然存在但并不作为划分不同政治单位的界限了。汉唐时期,疆域不可谓不大,但在边缘少数民族区域,仍实行与中原不同的政策,中原实行集权统治,边疆地区实行封建的间接统治,本质上它是“多元”“多体”的帝国。元代的行省制打破了汉唐郡县制与羁縻政策结合的制度,把“多元多体”向“多元一体”转化,把中原明确,疆域界限不清晰的“天下”体系,逐渐转型成为华夷一体的疆域明确的“扩大的中国”体系。元代是“扩大了的中国”开始的时代,华夷一体的政治观念,为汉文化及儒学的传播提供了平台,民汉文化的交融也打破了过去由过渡群体和过渡地带为主要区域的桎梏,范围和进程得到了空前提高与延伸,同时为女真文人群体的繁盛提供了帮助。

考查金元女真文人群体繁荣的原因,从内部因素来看,独特的民族性格,本身具有的主观能动性以及文人自身的文学素质关系颇深,主要体现在以下几个方面:

女真人的民族性格决定了他们在接受汉文化的举动上保持主动。金长期与辽、宋等多政权并存。通过自觉的使节交往与不自觉的民间交往,受到汉文化为主的多元文化影响。实际上,金初女真贵族就已经表现出对汉文化的推崇与尊敬,提出了“尊孔尊儒”的文教政策。金熙宗完颜亶与海陵王完颜亮都深受儒家文化熏陶,自觉地学习儒学,汉化程度较深。《大金国志》记载熙宗“喜文辞,威仪早有大成之量,太宗深所爱重,所与游处,尽文墨之士”[17]。海陵王则被称为“其貌类汉儿,好读书,学弈象戏、点茶。延接儒生,谈论有成人器”[17]185。海陵喜诗文,从创作中可窥见一二,《过汝阴作》:“门掩黄昏染绿苔,那回踪迹半尘埃。空庭日暮鸟争笑,幽径草深人未来。”[3]355文笔清秀,毫无游牧习气,可见海陵于诗句用力颇深。天会时,完颜宗辅率兵到达了曲阜,让当地的曲阜知县指引他去拜谒圣庙,完颜宗辅随即登上杏坛,望着殿上奠拜,十分恭敬[18]。可见女真贵族对圣人孔子及儒家学说的态度极为推崇。金代积极创建官学来推广儒学,《金史·选举志一》记载国子监创办于天德三年,年入学近二百人,以十五岁为界,前者为国子监,后者为小学,各百人[9]1131。后又设女真进士科“以策论进士取国人,而用女真文字以为程文。斯盖就其所长以收其用,又欲行其国字,使人通习而不废耳”[9]1130。女真进士科为金元女真族文人群体的形成培养了许多文士,许多女真族文人研习儒学文章,在长期的习儒过程中,儒学文化深深浸染女真士人,涌现出一批学养深厚,精通儒学汉文并能用汉语文创作的文士子弟也就很自然了。

由于对儒家文化的推崇,女真文人还积极与当地大儒进行交游。如李庭寓居平阳(今山西临汾)时,与“河汾诸老”诸人,如麻革,李济夫等儒士交好。麻革,字信之,号贻溪,山西虞乡王官(今永济)人,古诗有李白之风,五绝七律亦有杜甫之沉郁,著有《贻溪集》。麻革作一诗《关中行送李显卿》为赠:“关中行,我持一杯酒,送君西入秦。秦川郁相望,渭水流沄沄……我送君兮渺何许?春风不肯吹君回……忆昨与君友,相逢日日酬杯酒。”[19]李庭回赠一作:“爱君一何深,识君恨不早……鍻来平阳城,得酒便相觅。亭亭玉树倚蒹葭,自愧才华非匹敌。一朝送我还故乡,慨然相赠云锦章。”[4]诗人送友人麻革去往河东,深情慰藉,感慨良多,突出了对麻革的景仰,面对这位金元时期文学大家,十分诚心地说出“自愧才华非匹敌”的感慨之语。女真文人之间也有交游往来,李庭有《寄徒单云甫》:“胸中学问传三箧,天下英豪放一头。定有谋猷酬帝眷,肯将藻绘混时流”[4],诗中对同为女真文士的徒单公履表达了赞赏和思念之情。

女真文士群体的形成有赖于金元时期独特的政治文化环境,其中地理环境和文化环境都不同程度地影响了女真文人群体的繁盛,但究其内因,女真政权自身的统治需要和女真民族积极吸收儒家文化并与自身民族特性的融合才是女真文人群体能够兴盛繁荣的主要因素,对儒家文化的不断吸收,使其掌握了文学创作的思想和方法,本民族性格的阐发又能够在创作的基础上增添一抹少数民族的豪放与朴实,这是文学融合后产生的独特风格,也是女真文人创作的一大特点。

五、结语

女真文人的创作成就,不仅仅是自身主观能动性的体现,也是女真文学同汉文学及其他民族文学不断交融碰撞的结晶。在金元这一动荡的历史时期,女真文士与其他民族文士间的交游唱和,使民汉文学的交融进程得到了长足的推进,少数民族文人加强了对中原文化的认识和吸收;另一方面女真文士有意保持自身的民族性格——豪迈奔放、尚真质实,形成了独特的创作风貌;同时女真文士与多族士人的国家认同和中华文化认同是一致的,女真文士徒单公履所拟《建国号诏》云:“诞膺景命,奄四海以宅尊。必有美名,绍百王而纪统……我太祖圣武皇帝,握乾符而起朔土,以神物而膺帝图。四振天声,大恢土宇。舆图之广,历古所无。顷者耆宿诣庭,奏章伸请,谓既成于大业,宜早定于鸿名。在古制以当然,于朕心乎何有?可建国号曰大元,盖取《易经》乾元之义。”④其中所蕴含的国家、文化、统绪观念,于中原正统文士相一致,是认可了元代统治正统性的,政权、文化的认同是华夷一体的基础。多族士人在元代这个大一统局面下有着相同的国家认同、文化认同,又因南北东西交通的通畅、独特风物的交流将南北东西不同的风俗文化、生活方式逐渐趋同。包括女真文士的多族士人逐步形成了中华民族的共同体意识,但此时还只是早期的朴素概念,这期间蒙古、色目、汉人、南人皆以元代为正统,将儒家文化为代表的中原文化和北方民族独特的游牧文化结合起来,形成一种以儒家思想为主体的,并被多数多族士人所认同接受的思想,逐步接受了汉地风俗与游牧风俗逐步融合的元代风俗,多族士人圈的形成正是中华民族共同体意识形成的一种表现。他们植根于这样的文化认同进行创作,并通过作品不断传播,促进了交融性文学的发展,为多民族融合的金元文学添砖加瓦,在中国文学发展史上和民族交融史上都具有不可忽视的意义。与此同时,女真文人的交游唱和也从另一方面促成了元代多族士人圈与“多元一体扩大的中国”的形成。

总的来说,对于金元时期女真文人群体的生平和创作研究,不仅仅能够使我们换一个新的视角去看待金元文学史,揭开文学史这本大书的崭新一角,还能够考察金元时女真民族的政治、经济、文化情况,对于我们深入研究金元其他过渡群体和过渡文化提供了一个视野,并能够厘清女真文士对中国文学史乃至中华文化的贡献,对我们今天建构 “多元一体”中华民族格局,铸牢中华民族共同体意识具有重要的现实意义。

【注释】

① 此诗辑自清乾隆《汾州府志》卷三十三,原署作者为“元鲁翀”。

② 对完颜亮“因人废文”的详细论述,详见胡传志.宋金文学的交融与演进[M],北京:北京大学出版社,2013,71-81.

③ “单数”“复数”中国的定性,详见赵永春.从复数“中国”到单数“中国”——试论统一多民族中国及其疆域的形成[J],中国边疆史地研究,2011(03).

④ 此处仅节选一段,详见(元)苏天爵.元文类[M]卷九//建国号诏,北京:商务印书馆,1958,107-108.