“定位抢救”模式对严重多发伤患者生存状况、抢救时间的影响

2022-04-28王丽张欢

王丽 张欢

[摘要] 目的 分析“定位抢救”对急诊严重多发伤患者生存状况、抢救时间的影响。 方法 选取2018年1月至2019年12月期间湖北六七二中西医结合骨科医院急诊科进行抢救的严重多发伤患者70例,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各35例。对照组采用传统抢救方式,观察组采用定位抢救模式,比较两组患者完成采集心电图、采集静脉血、开放静脉通路、动脉气血分析、呼吸支持、气道清理、心电图(ECG)监测、留置导尿管需要的时间及两组患者生存情况。 结果 观察组患者完成采集心电图时间为(2.66±0.87)min,显著短于对照组的(3.14±1.09)min,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者完成采集静脉血、开放静脉通路、动脉气血分析、呼吸支持、气道清理、ECG监测、留置导尿管需要的时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者完成所有的护理项目的时间为(27.43±7.22)min,明显短于对照组的(36.17±7.82)min,差异有统计学意义(P<0.05);经抢救,观察组现存活人数(34例)与对照组(31例)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 结论 在急诊严重多发伤抢救中应用定位搶救模式,虽不能改善患者的生存状况,但可以有效地减少完成全部抢救护理项目的时间,减少抢救工作的盲目性,提高急救效率。

[关键词] 定位抢救;严重多发伤抢救;生存状况;抢救时间

[中图分类号] R641 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2022)08-0081-04

Influence of "location-based rescue" mode on the living conditions and rescue time of patients with severe multiple injuries

WANG Li ZHANG Huan

Department of Emergency, Hubei 672 Orthopedic Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine,Wuhan 430070,China

[Abstract] Objective To analyze the influence of "location-based rescue" on the living conditions and rescue time of patients with severe multiple injuries in emergency department. Methods A total of 70 patients with severe multiple injuries who were rescued by the Emergency Department of our Hubei 672 Orthopedic Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine from January 2018 to December 2019 were randomly divided into the control group and the observation group, with 35 cases in each group. The control group was treated with the traditional rescue method, while the observation group was treated with the location-based rescue mode. The time needed to collect electrocardiogram, collect venous blood, open venous access, analyze arterial blood,support breathing, clear airway, monitor electrocardiogram (ECG),and indwelling catheter and the survival of patients were compared between the two groups. Results The time for ECG collection in the observation group was (2.66±0.87)min, which was significantly shorter than that in control group (3.14±1.09) min, and the difference was statistically significant (P<0.05). There were no significant differences in the time needed to collect venous blood, open venous access,analyze arterial blood, support breathing, clear airway, monitor ECG and indwelling catheter between the two groups(P>0.05).The time for patients in observation group to complete all nursing items was significantly shorter (27.43±7.22)min than that in control group (36.17±7.82)min,and the difference was statistically significant(P<0.05).After rescue,there was no significant difference between the observation group (34 cases) and the control group (31 cases)(P>0.05). Conclusion The application of location-based rescue mode in emergency treatment of severe multiple injuries cannot improve the production status of patients,but it can effectively reduce the time to complete all rescue nursing projects, educe the blindness of rescue work and improve the efficiency of first aid.

[Key words] Location-based rescue; Rescue of severe multiple injuries; Living conditions; Rescue time

多發伤通常指在一次外力的作用下,对人体两个或两个以上的脏器或身体其他组织造成严重损伤[1]。有数据表明,每年约有580万人死于创伤,创伤是排在心脏病、脑血管疾病和肿瘤之后的第四位死因[2]。特别是近年来交通运输业、建筑业的快速发展,创伤的发生率和死亡率逐年上升,已经成为45岁以下人群的主要死因,创伤带来巨大的经济负担[3-4]。因此,努力降低创伤后的死亡率,提高严重多发伤患者的治疗成功率,是目前面临的难题。目前国内的急诊医学起步较晚,严重多发伤的抢救水平与国外相比较为一般,相关研究报道也较少。因而寻求最佳的救护方式对于急诊科多发伤患者的快速救护来说是至关重要的。本研究分析救护70例急诊严重多发伤患者的情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年1月至2019年12月湖北六七二中西医结合骨科医院收治的70例严重多发伤患者为研究对象,根据随机数字表法分为对照组与观察组,每组各35例。对照组男20例,女15例,年龄19~75岁,平均(35.6±4.2)岁,受伤至就诊时间10 min~2 h;受伤原因:交通事故20例、高处坠落9例、刀刺伤3例、挤压伤3例。观察组男18例,女17例,年龄20~77岁,平均(36.7±4.8)岁,受伤至就诊时间15 min~2 h;受伤原因:交通事故21例、高处坠落8例、刀刺伤4例、挤压伤2例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次研究已得到医院医学伦理委员会批准,两组患者或其家属清楚并同意接受此次研究。纳入标准:①年龄≥18岁;②创伤指数评分(TI)总分≥17分[5];③入院前已对创伤面进行止血处理。排除标准:①未成年伤者;②伴有恶性肿瘤者;③入院后无须进行急症抢救者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采取传统的抢救方法。首先确保患者呼吸道畅通及保证有良好的通气,充分供氧,尽快开通静脉通路,对活动性出血进行控制,监测患者的生命体征。

1.2.2 观察组 采用定位抢救模式。组织参与本次研究医护人员进行理论学习,充分了解严重多发伤患者救治的相关措施、定位抢救模式的具体分工与操作。具体做法如下:(1)头位护士 由护士长承担该项工作,站在患者头部位置处,具体内容为:①伤情评估。在患者刚进入急诊科救治的时候,头位护士应主动上去迎接,通过观察患者的意识、瞳孔和呼吸等情况,评估患者病情变化,有意识的患者,要询问是否有同类受伤及受伤原因、处理情况等,倘若患者无法通过自述表达出来,则需要向护送人员进行询问。此后,头位护士还要严密监测患者的气道和呼吸道情况,注意心电监护,根据患者的实际情况进行病情评估,并尽快通知相关医护人员到场救治。②给氧。确保呼吸道畅通是急救过程中的重点,首先要对患者的呼吸功能进行充分评价,仔细观察患者的呼吸情况,是否出现呼吸困难等情况,要保持患者呼吸道通畅,及时掌握病情变化[4]。一旦发现患者存在气道梗阻时,需要及时清理分泌物和其他异物,必要时可气管插管接呼吸机。其次要为患者提供充分的氧气,调试好呼吸机,及时吸痰;③严密观察患者的病情变化。在急诊救治过程中,头位护士应对患者的意识、瞳孔、呼吸、脉搏、血压、心率、心律、血氧饱和度、血气分析等各项生命体征变化进行严密监测,调整好吸入氧的浓度及呼吸机参数。(2)侧位护士 由治疗班护士担任该项工作,侧位护士站在患者的左侧。具体工作内容为:①输液输血:在医生到来之前,侧位护士应以最快的速度为患者开放2~3条静脉通道,使血容量得到及时补充,最好采用上肢静脉、颈内(外)静脉、锁骨下静脉,临床中多用16~18号留置针对患者进行静脉穿刺,穿刺后及时做好抽血、配血、输血工作。②心电监护:将心电监护仪连接好,密切关注患者呼吸和心率等重要体征,对可能出现的体征异常,能够提供有预见性的判断辅助提醒。③导尿:为患者留置好导尿管,及时更新记录尿量,同时对血压、尿量、静脉压等进行监测,并将相关数据记录好,观察灌注量,为后续给予患者补液提供科学依据[6]。(3)足部护士 由辅助护士承担该项工作,足部护士站在患者的床尾,主要负责记录重症护理的相关信息,为医生和其他护士提供救治过程所需要的各类抢救设备、物品,包括胸穿包、导尿包、静脉切开包等,负责临时抢救记录和科室之间的联络工作;辅助做好止血处理,固定骨折肢体。

1.3 观察指标

记录两组患者完成采集心电图、采集静脉血、开放静脉通路、动脉气血分析、呼吸支持、气道清理、心电图(electrocardiogram,ECG)监测、留置导尿管所需要的时间;计算两组患者完成所有护理项目的时间;记录抢救前、后两组患者的临床死亡人数及现存活人数。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

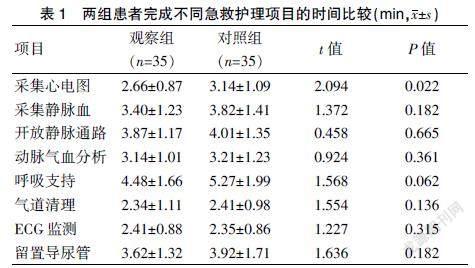

2.1 两组患者完成不同急救护理项目的时间比较

观察组患者完成采集心电图时间显著短于对照组(P<0.05);两组患者在完成采集静脉血、开放静脉通路、动脉气血分析、呼吸支持、气道清理、ECG监测、留置导尿管需要的时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 两组患者完成所有抢救护理项目时间比较

观察组患者完成所有护理项目的时间为(27.43±7.22)min,明显短于对照组的(36.17±7.82)min,差异有统计学意义(t=6.742,P<0.01)。

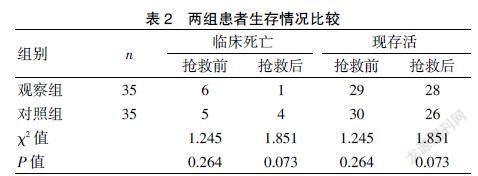

2.3 两组患者生存情况比较

两组患者抢救前的临床死亡人数、现存活人数比较,差异无统计学意义(P>0.05);经抢救,两组患者的临床死亡人数、现存活人数比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 讨论

多发伤是一种非常紧急的情况,是一种会危及生命的多处严重创伤,发生率较高,急诊救治时非常紧急,且难度也相对较大,因此,对多发伤患者的抢救必须要快速、有效、准确[6-7]。因而,如何配合医生进行急诊护理,提高抢救成功率成为急诊科护理人员必须重点关注的问题。现如今,医疗体制不断改革和深化,只有不断更新急救模式和护理理念,才能适应竞争愈加激烈的医疗市场,才能满足患者更加多的实质性需求,才能提高医护人员的应急处置能力和抢救技能,让患者得到即时、有效、安全的紧急救护[8-11]。

当前,临床上对严重多发伤患者仍采用常规抢救模式,只是按照医生的医嘱进行操作,没有明确的分工,也没有具体的内容,造成抢救场面比较混乱,影响抢救效果[12-13]。定位抢救模式是以构建抢救小组为基础而开展的临床新型工作模式,本次研究对观察组采用定位抢救模式,先成立急救小组,明确职能分工和抢救站位,初步评估患者的伤情,了解具体情况,而后再根据患者的伤情程度进行创伤评分,根据患者的病情严重程度给予相应的处理,在多名急救护理人员主动、快速、高效、协调配合下,能够确保抢救程序无障碍有序进行,为患者的成功抢救提供保障。本次研究结果中表1显示,观察组患者完成采集心电图的时间显著短于对照组,而在完成采集静脉血、开放静脉通路、动脉气血分析、呼吸支持、气道清理、ECG监测、留置导尿需要时间比较,两组差异无统计学意义,说明在定位抢救模式的应用下,护士能够熟练进行心电图采集操作,证明该种抢救模式的有效性。而在其他项目所需时间上差异无统计学意义(P>0.05),这可能是因为各个创伤急救护士的急救基本技能、仪器使用能力等方面都已基本稳定,不会因为抢救模式的改变而发生波动,因此在完成单项抢救护理项目时间对比上几近一致。本研究显示,观察组患者完成所有护理项目的时间明显短于对照组,急救护理工作时间得到有效缩短,这主要是因为在定位抢救模式下,分工明确,站位明确,减少了交叉重复操作的时间,避免护士来回走动所消耗的时间,节约体力,在很大程度上能促使急救护理工作时间得到有效压缩,为患者抢救争取时间。

现存活、临床死亡是急诊科常用的两个概念,反映患者的生存状况,现存活是指在经过临床医生的诊断后,认为患者尚有自主的呼吸及心跳,且存在相应医学生理性反射的状态,而临床死亡则是指在医生诊断后,认为患者无自主呼吸、心跳停止,且各种生理性反应消失的状态。一般来说,严重多发伤患者入院后会先进入急救室进行抢救,当临床医生判断患者为临床死亡时,则会终止临床抢救[14-15]。本研究顯示,两组患者抢救前及抢救后的临床死亡人数、现存活人数比较无统计学意义,表明抢救模式的改变对严重多发伤患者的死亡率和存活率无明显影响,也就是说,不管是常规抢救模式还是定位抢救模式,都无法改变严重多发伤患者的最终疾病结局,即使定位抢救模式已经将急救护理工作时间压缩下来,但也无法扭转最终结局。虽然积极抢救已无法改变最终结局,但不应否认医务人员为此付出的努力。严重多发伤患者的情况危急,不应将进行急救后患者的死亡或存活状态作为判定急救是否成功有效的唯一判断依据。

综上所述,在急诊严重多发伤抢救中应用定位抢救模式,虽不能改善患者的生产状况,但可以有效减少完成全部抢救护理项目的时间,减少抢救工作的盲目性,提高急救效率。

[参考文献]

[1] 谭文甫,何敏,符勇,等.创伤中心对提升严重多发伤患者救治效果的初步探索[J].中华创伤骨科杂志,2021, 23(2):138-142.

[2] Rauch S,Marzolo M,Cappello TD,et al.Severe traumatic brain injury and hypotension is a frequent and lethal combination in multiple trauma patients in mountain areas-An analysis of the prospective international alpine trauma registry[J].Scandinavian Journal of Trauma,Res-uscitation and Emergency Medicine,2021,29(1):61-67.

[3] 兰英,陈侣林,唐进,等.规范院内严重多发伤救治体系的临床效果评价[J].现代临床医学,2019,45(5):321-323.

[4] Khajoei R,Abadi M,Dehesh T,et al. Predictive value of the glasgow coma scale, age,and arterial blood pressure and the new trauma score indicators to determine the hospital mortality of multiple trauma patients[J]. Archives of Trauma Research,2021,10(2):86-91.

[5] 剡海宇.实用急诊抢救手册[M].北京:人民军医出版社,1997:6.

[6] 商璀,梁泽平,张晶,等.针对性护理干预在严重多发伤肠内营养不耐受患者中的应用效果[J].检验医学与临床,2019,16(24):3699-3701.

[7] 檀占海,朱光辉,陈建荣,等.定位救护模式在严重多发伤救治中的临床应用 [J].南昌大学学报(医学版),2016, 11(5):175-178.

[8] 蔡伟俊,谢扬,黄铿.定位救护模式在严重多发伤抢救中的临床应用[J].海南医学,2020,24(9):56-59.

[9] 周爱华,殷迅,王修娣,等.护理创伤团队在严重多发伤患者急诊抢救中的应用[J].齐鲁护理杂志,2020,26(24):163-165.

[10] 商志远.创伤救治团队在救治闭合性腹部创伤为主的严重多发伤中的作用[J].广西医学,2020,42(2):220-221, 237.

[11] 张宜杰,夏飞,吴英夏,等.严重多发伤并创伤性主动脉夹层及创伤性膈疝1例[J].创伤外科杂志,2020,22(6):480-481.

[12] 陈国清,王斌.严重多发伤合并急性呼吸窘迫综合征危险因素分析[J].社区医学杂志,2020,18(18):1278-1281.

[13] 宋超,蔡华忠,周峰,等.血清HMGB-1、Mb、CK、IL-6水平预测急性腹部多发伤病情严重程度的意义[J].中国现代普通外科进展,2020,23(1):27-30.

[14] 韩成相,黄叶建.损伤控制性手术在多发骨折为主的严重多发伤中的应用[J].当代医学,2019,25(20):152-153.

[15] 胡守芹,丁关保.急诊医师应用创伤超声重点评估法对腹部严重多发伤患者的评估价值[J].中国急救医学,2019, 39(5):442-445.

(收稿日期:2021-07-08)