《史记·天官书》与《汉书·天文志》之勘比

2022-04-27常宜钊李小成

常宜钊,李小成

( 1.陕西师范大学 文学院,西安 710119;2.西安文理学院 文学院,西安 710065)

古人立国,以测天为急。《史记·天官书》从古至今被人们认为是最早记载天文星象的文献之一,所涉及内容广泛而又系统。文中讲述了二十八星宿的形状、方位和象征意义,阐明了节气的概念,记录了天体运行规律。《汉书·天文志》是对于《史记·天官书》的承袭与发展。秦汉时期是天文观测和天象解说发展的高峰时期,奠定了“天人感应”的思想观念,人们将天文星象的变化认作是上天意志的昭示。

在历代以及国外学者的研究之中,对于两篇专著的单独研究较多,而两书对比的研究较少。在单独的专著研究中,古代研究有明代郭子章、杨庭坚的《星野志考释》;现代的研究更为丰富。国外研究《史记·天官书》的有李约瑟的《中国科学技术史·天学卷》中专卷篇章。除此之外,还有张新科的《〈史记〉在日本的传播与研究》一文。日本学者对《天官书》也有研究,例如宝历四年西村远里所著《〈史记·天官书〉图解补注》一卷以及陇坻顾元在安永时期所著的《史记天官别考》。日本学者猪饲彦博所著《太史公律历天官三书管窥》中,作者以绘图的形式展现了《史记·天官书》中描绘的天文星象以及历法律例,其中有彗星图、律数寸分图、十二律长短差次配月图、纪法图。《史记·天官书》与《汉书·天文志》中星象占卜意义的变化、以天干地支为核心的时间记录的完善、两文对于节气意义的表述展开进行勘比,来揭示我国古代天文历法以及星野观、“天人感应”观念的形成与发展。

一、《天官书》与《天文志》中星象占卜意义的对比

《史记·天官书》与《汉书·天文志》中作者通过观测天文现象,建构起推断人类生活吉凶征兆的一种方法。金星由于其亮度极大,仅次于月球,便于观测,因此在占星学上占据了重要的地位。无论在现代天文学还是古代天文学,逆行总是备受关注。司马迁与班固将其占卜含义进行论述,展现了秦汉时期的“天人感应”观念。

(一)金星占卜功能的变化

金星又称太白、大器,远在西汉时期,司马迁观测到金星呈现白色,将此与“五行”学相联系,称之为金星。《天官书》与《天文志》两文之中均用了极大的篇章描写金星,在“天人感应”学说的影响之下,金星蕴含着极为丰富的占卜含义。金星的征兆预示了与人类活动的方方面面均有关联,金星的移动、变化作为军事战争、农业收成、自然灾害、疾病丧事、君王康健等内容的占卜依据。

《天官书》中较早记载了太白星的运行轨迹:“其出行十八舍二百四十日而入。入东方,伏行十一舍百三十日;其入西方,伏行三舍十六日而出。”[1]1322汉朝是我国历史上战争频发的时代,边境屡受匈奴的滋扰,国家局势尚未稳定,在战事繁多的背景下,战争局势成为占卜的重要内容。《天官书》中有着“用兵象太白”“金星入有兵灾”的说法。当金星与木星会合并产生光时,相对应的地区有战争但兵虽起而不战;二者的会合无光,则预示双方大战,其中一方被击败。而后《天文志》一文中,则更加详细地用历史现实引证、阐释了金星与战争和国家局势的联系。“汉元年十月,五星聚于东井,以历推之,从岁星也。此高皇帝受命之符也。”[2]1301当五星聚会于束井宿,按照历法的推算其它四星应跟随岁星,是高皇帝授命登基的符兆。班固在《汉书·天文志》中用陈胜吴广起义、秦国的盛衰与刘邦平定三秦地区的史实作为佐证,进一步强化了太白星在战事上的占卜作用。其中在《汉书》中有多处论证了太白主战事的观点。《汉书·赵充国传》利用“五星出于东方,中国大利,蛮夷大败”的观点催促赵充国出兵。

《天文志》中对于《天官书》中的占卜含义进行了更为细致的论述。对于金星逆行的意义,《天官书》曰:“太白失行,以其舍命国……是谓失舍,不有破军,必有国君之篡”[1]1322。在《天文志》中进一步阐述:“当出不出,当入不入,为失舍,不有破军,必有死王之墓,有亡国。未当出而出,当入而不入,天下起兵,有至破国。未当出而出,未当入而入,天下举兵,所当之国亡。当期而出,其国昌。”[2]1282

金星除了对于农业、国家、帝王、战争的传统占卜含义之外,班固在《汉书·天文志》之中还将金星与四季之中的秋季、五行中的金以及人伦五常中的义和五事中的言相对应。“西方秋金,义也,言也。义亏言失,逆秋令,伤金气,罚见太白。”[2]1282表明当义亏言失、违逆秋令、伤损金气时对其的惩罚征兆均显示在金星。这是扩大了金星的占卜意义,在《天官书》中金星的征兆是停留在社会生活层面,主要涉及的是与战争有关的事务。而在《天文志》中,将其含义延伸至道德伦理之中,是属于精神层面的,同样也赋予了金星一种特殊的作用,即匡正道德、约束言行。

《史记·天官书》与《汉书·天文志》均从政事得失、兵起战乱、朝臣劝谏三个角度概括了太白星的占卜含义。两文体现了汉代人们高度信仰星占学说,但两文的论述重点有所转变。《天文志》反映了班固的道德观和政治观,更为详细地论述了金星对于政治运作和军事决策的占卜含义,并将金星占卜与人伦五常相联系。中国古代“政治天文学”得到了进一步的发展,同时也往往是金星占卜功能发生的显著变化,这种占卜意义的变化也是社会发展、思想成熟的印证。

(二)“逆行”所代表占卜意义的变化

逆行的星象代表了特殊的占卜含义,星宿有各自的运行规律,当运行不符合规律发生了逆行,则象征了事件的突发、运势的改变。在《天官书》之前汉初的占卜家们认为只有火星与金星会发生逆行。司马迁在《天官书》中也有记载:“余观史记,考行事,百年之中,五星无出而不反逆行,反逆行,尝盛大而变色。”[1]1350证实了近百年间大事发生之时五星均发生逆行的现象。当时学者将二者相联系,确定了“逆行”这样一个特殊的现象与人类生活之间的特殊含义。当时学者对于“逆行”现象的记载和观测,对我国天文学发展起到了巨大的推动作用。

司马迁在《天官书》中描写了木星、水星、火星、金星的“五星皆从太白而聚乎一舍”的特殊现象,并提出五星所聚处对应的国家可以纵横于天下,而后占星学对于“五星齐聚”的现象就视为是极好的预兆。《天文志》中也将此现象进行实际观测并记录了更加详尽的“五星齐聚”的发生时间。自此“五星齐聚”在中国古代天文观测中有着“五星出东方,利中国”的特殊象征意义。

《天文志》中著者引证《甘石星经》、夏氏的《日月传》与《星传》《诗经传》之中关于逆行的介绍。作者征引木星进入太微垣逆行侵犯了右执法星,预示执法大臣会有祸患,当时高安侯董贤被罢免大司马之职自戕来佐证夏氏的《日月传》与《星传》,将月食与火星、金星的逆行结合起来进行预测与占卜。“故荧惑必行十六舍,去日远而颛恣。太白出西方,进在日前,气盛乃逆行。及月必食于望,亦诛盛也。”[2]1291通过旁征博引其他资料,著者在《天文志》当中又一次奠定了“逆行”在天文观测与占卜记录中的重要地位。从史书撰写角度分析,著者秉持科学求实的精神,行文十分严谨,引证材料考究出处。结合作者所处时代来看,汉明帝尊礼儒学、治政严苛,并告诫班固“司马迁著书,成一家之言,扬名后世,至以身陷刑之故,反微文刺讥,贬损当世,非谊士也”,以加强干预修史。因此著者遵循正统思想,以一种极为客观的态度撰写史书,少议论与评价,多以真实资料来佐证。

(三)司马迁与班固的“天人感应”观

汉代是天文学高速发展的时期,人们对于星象的观测与认识有着浓厚的兴趣,同样也信赖星象所代表的某些旨意。此后统治者利用人们对于星象占卜的信任,通过星象占卜以达到宣扬君权的目的。尤其在董仲舒时期“天人感应”的影响下,星占学成为统治者执政朝野的工具。

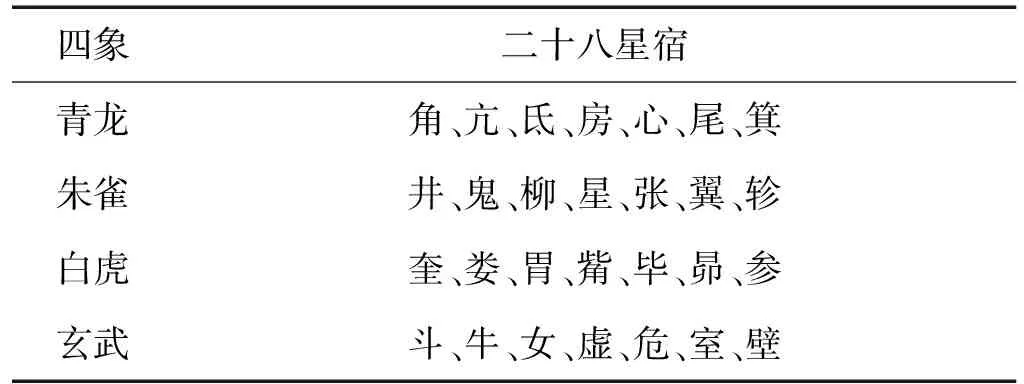

司马迁秉持“究天人之际,通古今之变”的理念,将星占学作为自己“究天人之际”的方法。“天人感应”观念被“星官”的概念所体现,形成了星野观。天文学家为了识别星宿、便于观测,设定了“星官”,即若干颗恒星分成一组,用人类社会的一种事物来命名,其中一组就被称为一个星官。司马迁在《天官书》记载了 “四象星官”的概念,即 “东宫苍龙、南宫朱鸟、西宫咸池、北宫玄武”,见表1。

表1 四象与二十八星宿列表

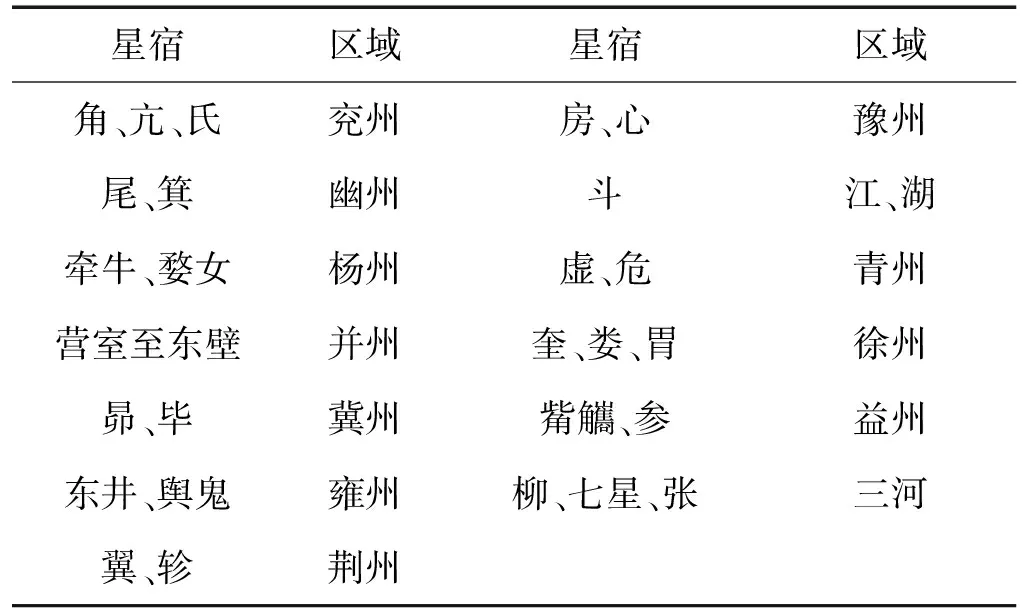

四象星官又称二十八宿星官或“二十八舍”。《天官书》中将二十八宿星官与行政区域相对应,体现了中国古代“分野观”。 春秋时期的《国语·周语》记载:“岁之所在,则我有周之分野也。”[3]145星宿所处的位置与地下的区域对应,星象所发生的变化则预示了该地的运势;反之该地的变化也将对应着上天星宿的变化,见表2。

表2 星宿与地域分布对应表

除了“星野观”,司马迁在《史记·天官书》中将星官与人类社会的各方面进行联系,例如星官与宫殿、河流、王室诸侯以及人物官职均相互对应,这样的联系渗透着“天人感应”“等级尊卑”“君权神授”等观点。《天官书》一文则是司马迁追寻“知天命”途中的一本记录册,既反映着时代的特点,又深化了时代的观念,使得天人感应与君权神授相结合,成为千百年来统治者安抚百姓、稳定社稷的良方。

班固在《天文志》中的“天人感应”观念是在文章开篇点明的。班固是将天人感应与君权神授思想相结合的,是将政治观念渗透于哲学思想中的。自此“天人感应”逐渐成为千百年来统治者安抚百姓、稳定社稷的良方。班固用七百八十三星当作州、国、官、宫及物类的征象,班固将星宿发生的变化例如迅雷、疾风、怪云、变气、日食月食等称之为“自然之符”。他认为贤明的君主在看见这些现象会有所感悟,审慎地处理政事,反省并弥补自身的过错,此时天象所预示的祸患就会除掉,并且有福之事会来临。班固在《汉书·杜钦传》中讲述因地震、日食之变,君主诏令推举贤良觅得杜钦。他进谏表示地震、日食之变是阳微阴盛的表现,君王要端正自身、稳定后宫、不沉迷于闲游玩乐,并反省思考推行治民、惠民之策以稳定社稷。这也是班固所论述的“政失于此,则变见于彼,犹景之象形,乡之应声”[2]1273,同样也是董仲舒所提出的“视天而行”“法天而立道”思想的体现。

《汉书》作为一部封建正统观的史书,受到了阴阳五行说及董仲舒“天人合一”观点的影响,使得文章充斥了封建迷信色彩,一味相信天象所带来的“上天的旨意”。《史记》到《汉书》“天人感应”观的嬗变一方面是君王干预修史的体现,更多的是作者将哲学思想与政治观的相互渗透。司马迁撰写《史记》之时,他所遵从的是“究天人之际,通古今之变”的哲学思想。班固的思想实则一定程度上违背了司马迁的哲学思想,使得“天人感应”观点逐渐狭隘化。

二、以天干地支为核心的时间记录体系的发展

天干地支也称“干支”,是由“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”这十个天干与“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”这十二个地支组成的。天干地支是中华民族在古代对自然世界某些现象的解释,例如甲代表了拆的意思,指万物剖符甲而出。天干地支与自然紧密相连,对应着万物生长的现象,这些现象是与太阳有着十分紧密的关联,随着日月交替时间推移,因此,天干地支就承载了记录时间的功能。随着天干地支的产生,逐渐形成了体系完备的记时、记月、记年的时间记录体系。

(一)《天官书》中纪年法体系的完备

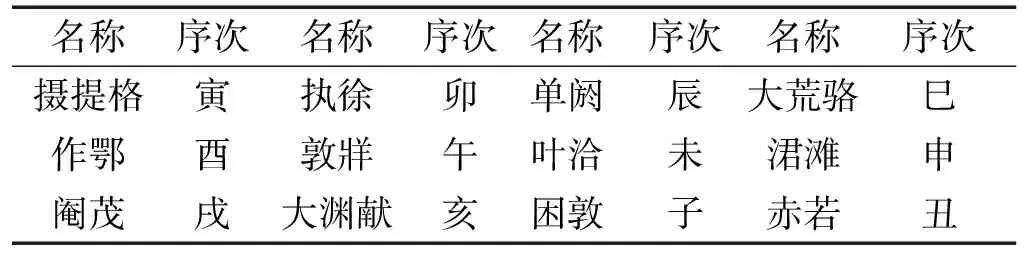

《天官书》之前时间记录方法分为岁星纪年法和岁阴纪年法两种。首先,岁星纪年法是上古时期纪年的一种方法,在《尔雅·释天》有所记录,岁星将六十甲子作为运转周期,所以岁星纪年法也被称为干支纪年法。岁星纪年法以木星为年星,按照木星每十二年运行一周的规则记录年份。在某一年,当年星移到星纪区时,这一年被记载为岁在星纪。第二年,岁星移到玄枵一带,它被称为“岁在玄枵”,其周期为12年,见表3。

表3 黄道十二次的名称与顺序

岁阴纪年法则是假定天体“岁阴” 运行十二年为一周天,运行方向与岁星运行方向相反。每运行一年,岁阴将其所在的辰次用来纪年。司马迁在《天官书》中对于岁阴进行命名,见表4。

表4 岁阴别称

在《天官书》中将岁星纪年法与岁阴纪年法进行总结,形成了较为完备的时间记录体系。自此天干地支与中华民族的时间记录方式紧密联系在了一起。

(二)《天文志》建立起天干地支与行政区域的对应关系

《天官书》中的甲子代码法沿用到了《天文志》之中并得到了进一步的发展,班固在文中将天干地支与具体的行政区域作以对应,让原本抽象性极强的计时方法易于理解,见表5。

表5 天干地支与具体的行政区域对应表

在天干地支的二十二个字符之中,将甲乙丙丁等分别安排了各自的行政区域,在地理位置的分布上遵循了五行五方的规律,在排列顺序上遵循了东南中西北。此外他将齐国与东夷置于了前两位,将楚国与南夷置于了丙、丁的位置,其次将魏国与韩国置于了戊和巳的位置,又将齐国与西夷放在了庚和辛的位置,最后将燕国与赵国和北夷安排在壬和癸,这分别对应了五行中木、火、土、金、水的属性。班固在安排顺序之时,将中原地区带有“土”的属性,西北地区赋予了金的属性,北部区域则是含有着水的属性。《汉书·天文志》的安排使得甲子代码法得以流传与应用,同时在一定程度上更加体现了古代星野观“天人感应”观念的深入人心。

(三)时间记录体系的成熟化与具体化

中国古代的时间记录体系在远古时期已有萌芽,而后经历了长时间的发展逐渐形成。明代历史学家万民英经过查阅典籍,在其著作《三命通会》中提出早在天皇氏时代已发明干支历,并且提出了“天皇始制干支之名以定岁之所在”的观点。人们对于天象进行观测与研究后形成并确定了天干地支。天干地支的形成代表了中国古代时间记录体系的初步完成,人们利用天干地支来纪年、纪月、纪日、纪时。干支纪元的方法是根据北斗七星的运转来衡量月令,北斗七星斗柄循环旋转,顺时针旋转一圈则为一周期,称为一“岁”。干支纪年法是天干与地支相组合,第一个周期称为甲子年而后依此类推,每一周期时长六十年。干支纪月则是通过“十二辰月”,十二辰又称十二小时,是古代一天的划分。沿赤道从东到西一般分为十二个部分,由地平方位上12个分支的名字来代表,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

中国古代时间记录体系的完善发展源自于天文学的发展,天文学家、占星学家通过研究天文历法而形成的,它代表了我国自然科学的发展,形成了一套标准化的计时体系。同时也体现了社会化的发展,统一的标准使得国家的治理与百姓的生活更加有序,自然与社会的发展无疑也推动了时代的发展进程。

三、《天官书》与《天文志》中关于节令表述的异同

节气共有二十四个,又称“二十四节气”,它是农耕文明的产物,农业劳作与植物的生长都与节气密切相关,是上古时期顺应农产品耕种的时节,通过观察星宿运行,而总结出的有关时候、物候、气候等方面规律的知识结构。节气的渊源可以追溯至上古时期,确定节气是通过北斗七星斗柄顶端的指向,因此斗转星移密切关联着节气的变化。

(一)《天官书》中节气的概念

司马迁在《天官书》中将节气与月份相对应,二月春分、五月夏至、八月秋分、十一月冬至,并联系星野观与地域相对应。在春分时节,黄昏时辰星出于西郊外奎、娄、胃以东五宿的范围内,相对应的是齐国;在夏至时,黄昏时辰星出于西郊外东井、舆鬼、柳以东七宿范围之内,所对应的分野在楚国;秋分时节,黄昏时辰星出于西郊外角、亢、氐、房以东四宿范围内,对应的区域则为汉;冬至时分,清晨辰星出于东方郊外,与尾宿、箕宿、南斗宿、牵牛宿一起随天球西行,与中国相对应。《天官书》中主要是通过观测辰星出现的时间来占卜一年之中所对应区域的收成状况,这是将节气与地域农作物收成相联系,具有现实价值。

司马迁在文中总结了在节气时分占卜农业收成的方法。“立春日,四时之始也。”[1]1340在立春时节通过正月初一黎明时分八方所起的风,来判定当年收成的吉凶美恶。在冬至这天要采取特殊的方法来占卜,“县土炭,炭动,鹿解角,兰根出,泉水跃,略以知日至,要决晷景”[1]1340,并结合岁星所在区域,在岁星对应的区域内会五谷丰登。

《天官书》中不仅记载了节气的特点,例如“冬至昼极短”,还明确了节气所对应的月份。司马迁记录了节气时分特殊的占卜方式,不仅通过观测天象,还要通过仪器的实验结合星宿的移动来确定农业的状况。司马迁将星野观与节气相结合,使得节气占卜更加体系化、具体化。

(二)《天文志》中对于节气认识的深化

在《天文志》中对于节气的总结更加趋于天文学的研究,有了更加科学化的概念,并且节气的占卜不只用于农业耕种领域,还延伸至国家治理、帝王决策方面。

班固在《天文志》中提出月有九条轨道,分别是“黑道二,出黄道北;赤道二,出黄道南;白道二,出黄道西;青道二,出黄道东”[2]1295。节气的变化是依据九条轨道来判断的。在立春与春分时,月在东面顺从青道;而立秋和秋分时,月在西面顺从白道;在立冬、冬至时,月在北面顺从黑道;在立夏、夏至时节,月在南面顺从赤道。

《天文志》记载通过夏至、冬至、春分、秋分来判断太阳运行的速度。“凡君行急则日行疾,君行缓则日行迟。”[2]1295冬至黄昏时分,太阳应该运行在奎宿八度中;而夏至,太阳在氐宿十三度中;春分时,太阳在柳宿一度中;秋分时节,太阳在牵牛宿三度七分中。这样的运行方式来说太阳的运行是正行,当君王治政过严时太阳运行得快,君王治政过宽则运行得缓。古人由此来判断君王治理的严宽程度,并且在一定程度上约束君王的决策。

当节气与月亮运行相结合也可以用来占卜。太阳在冬季则偏南,夏季则偏北;冬至在牵牛宿,夏至在束井宿。太阳的运行是在中道,月亮和五星都随之而行。月离开中道,移向东北入箕宿,如移向东南入轸宿,则多风,移向西方为有雨。《星传》中提出了当月亮向南运行进入牵牛宿的南面,民间有流行疾病发生;月亮运行北入太微垣,出现在五帝座以北,如果干犯五帝座,则有下位之人谋上的情况。月亮出现在房宿北面,象征着有阴、雨,兵乱;月亮出现在房宿南面,是旱是天丧。

(三)《淮南子·天文训》中节气的完备认识

《淮南子》成书于汉景帝与汉武帝之间的时代,是西汉时期淮安王刘安与宾客共同编撰的。《淮南子》共有中八篇阐述养生之道,内21篇论道,外33篇均为杂说。《淮南子·天文训》中记载的二十四节气的名称和顺序,已经与当代的“二十四节气”完全相同。“二十四节气”是中华民族独有的意识,百姓将节气与日常生活紧密相关,国际气象界将其称誉为“中国世界的第五大发明”。 对比先前作品中对于“二十四节气”的认识,《淮南子·天文训》之中的认识更加深刻,主要体现在以下三方面:二十四节气顺序及其意义、二十四节气与天文的定位、判断节气方法的确定。

《淮南子·天文训》奉行“阴阳消长”的理论,据此形成了二十四节气所蕴含的气候意义。例如夏至与冬至时分别是阳气与阴气二者盛衰转换的关键,此时有相对应的物候与日晷:“日冬至,井水盛,盆水溢,羊脱毛,麋角解,鹊始巢”[4]209。春分、秋分时节将“雷行”“雷戒”作为标识,从夏历看它们分别是二月和八月。立春时节会“阳气解冻”,立夏会“大风济”,立秋是“凉风至”,立冬则是“草木皆死”。《淮南子·天文训》对“二绳”“四维”八个节气的气候意义进行解释,而其他节气所代表的意义实则已经包含于此了。

根据“斗转星移”的规律,《淮南子·天文训》中利用北斗星的斗柄所指向的方位来确定节气。“两维之间,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日为一节,以生二十四时之变。”[4]213

《史记·天官书》中记录的测定冬至主要是看晷景。在《淮南子·天文训》中解释了“县土炭”测定时节的具体方法:“日冬至则水从之,日夏至则火从之,故五月火正而水漏,十一月水正而阴胜。阳气为火,阴气为水,水胜故夏至湿,火胜故冬至燥。燥故炭轻,湿故炭重。”[4]210就是需要把等重的土和炭分别放置在“衡”的两端,以一种类似天平的形式来测量。在冬至到来时,空气十分干燥,炭会变轻一端因此会上翘。在夏至时,空气之中湿润,炭中水分增多,重量加大一端则会下沉。“县土炭”实则是模拟的 “湿度测量计”,这种方法是合乎实际的,是一种经试验验证成立的测量方法。

二十四节气的认识经过了许多天文学家、史学家的勘测、记录、试验,逐步形成了完备的系统,有着明确的命名与定义,也有测量判断的方法和节气背后所蕴含的气象、气候意义。这些含义历久弥新,在当今的生活里也存在着,节气的变化指导着人们衣食住行的各个方面,是中华文化之中的瑰宝。二十四节气的认识对于我国天文学发展来说是弥足珍贵的资料,它标志着我国古人天文学思维的产生与发展。

四、结 语

司马迁《天官书》中所揭示的有关于星占的奥义,并不是封建迷信观念的体现,而是对于秦汉时期思想文化的一种反映。而班固则将星象占卜含义扩展、延伸到了思想层面,有儒家伦理道德的观念注入,这是时代发展的印证,也是班固修史特点的体现。在班固《天文志》所阐述的基础之上,《甘石星经》丰富与完善了星象蕴含的占卜意义。

时间的记录体系与天文学紧密相关,其记年、记月、记日、记时的方法是以自然现象为基础,经过学者或人类在活动中积累的经验而得出的。节气是中国特有的对于时间流逝、四季更迭的表达。斗转星移指引着节气的变化,而节气的变化又指引着一定的占卜含义。在《天官书》中已经形成了一套完整的节气的确定、节气对于农业和生活的影响、节气与星野观的联系、节气的占卜含义。而在《天文志》中更加明确地阐述了节气的占卜含义,并将节气与月亮的运行相结合,加深了对于节气的认识。节气是中华民族智慧因子中必不可少的一部分,直到今日也发挥着很大的作用。

中国古代天文历法的研究并未脱离政治而独立形成一门自然科学,而是渗透于社会生活、政治生活、文化生活等各个方面。探究天文历法的发展可以牵引其余方面的研究,因此本文对于《天官书》与《天文志》的勘比研究具有一定的意义探索。通过对比展现了时代发展以及思想的变化,以及作者司马迁和班固不同的写作主旨。