基于中文文献计量统计分析的农业干旱灾害研究进展

2022-04-27高超赵强强张菲菲

高超, 赵强强, 张菲菲

(宁波大学 地理与空间信息技术系,浙江 宁波 315211)

干旱为常发性自然现象,中国因干旱引发的灾害数量占气象灾害总数的一半。随着全球气候变化,干旱灾害会更加严重[1-2]。据《中国水旱灾害公报》统计,2006—2017年因干旱造成的年均直接经济损失高达882.30亿元,年均作物受灾面积达1.69亿hm2。1970年以来,中国干旱灾害研究逐渐形成较为完备的体系,分析农业干旱研究进展对于加强抗灾及灾后恢复具有重要的指导意义[3-4]。

文献统计法指利用统计学方法对文献进行统计分析,以数据来描述或揭示文献的数量特征和变化规律等。采用文献统计法对农业干旱研究领域中文文献进行分析,可探究农业干旱的研究热点及趋势,具体表现为:①分析某一地区农业干旱演变规律。受地理因素、人类活动等因素的影响,农业干旱在不同地区的发生程度不同,部分学者总结了适用于特定地区的干旱指标。如:穆佳等分析了5种干旱指数在吉林省农业干旱评估中的适用性[5];王思琪等分析了3种复合干旱指数在我国三大农业主产区的适用性[6]。②总结农业干旱灾害监测和评估方法。农业干旱灾害的发生存在复杂性,研究时需依据不同地区的特定环境选取合理的指标和分析方法。为此,相关学者对农业干旱监测和评估方法、指标选取特征进行总结,为农业干旱研究提供了理论支撑[7-9]。综合而言,以上关于农业干旱的计量分析研究以分析区域干旱特征和总结干旱监测方法、评估方法和干旱指标选取准则为主,很少从科研机构和期刊视角分析农业干旱的发展趋势。

采用计量统计方法对农业干旱研究领域的中文文献进行分析,探究科研机构的研究特点,总结研究方法和参数适用性等,对于把握农业干旱研究动态和未来发展趋势意义重大。CiteSpace计量统计工具能够深入挖掘某一学科或领域的作者、机构、被引期刊等信息,并能对隐含信息的关联性和发展趋势进行可视化显示。由于其具有普遍适用性、全面性、直观性等优点,被应用到众多领域[10]。因此,笔者采用CiteSpace计量统计工具对农业干旱研究文章进行聚类分析和关键词共现分析,并从研究机构特征、期刊特征和学科发展等方面对中国农业干旱灾害研究进行系统总结,以期促进干旱灾害的细化研究。

1 研究方法和数据来源

1.1 数据收集和整理

在CNKI中以关键词或篇名或摘要中含有“农业干旱”为检索条件,检索时段为1979—2018年,共检索到1 220条记录,其中最早的记录为1979年。筛除不符合要求和重复的记录后,得到868篇文献。

1.2 研究方法

本文借助CiteSpace计量统计工具以“农业干旱”为关键词进行关键词共现分析和聚类分析。将筛选出的868篇文献输入CiteSpace计量统计工具中,设置时间参数为“1979—2018年”,“time slice”为1,“node type”为“institution”,topN=50,分析农业干旱研究的关键词共现。在可视化图中,节点代表关键词,节点半径大小代表关键词包含文献数量的多少;多个关键词通过线段连接在一起,再结合中心性、频次等指标判断研究热点。

数理统计方面,采用Excel软件统计研究机构中心性、发文频次、期刊影响因子、引用量、下载量、学科发文量等指标,分析科研机构1979—2018年的发文趋势。

2 研究热点演变分析

2.1 文献数量

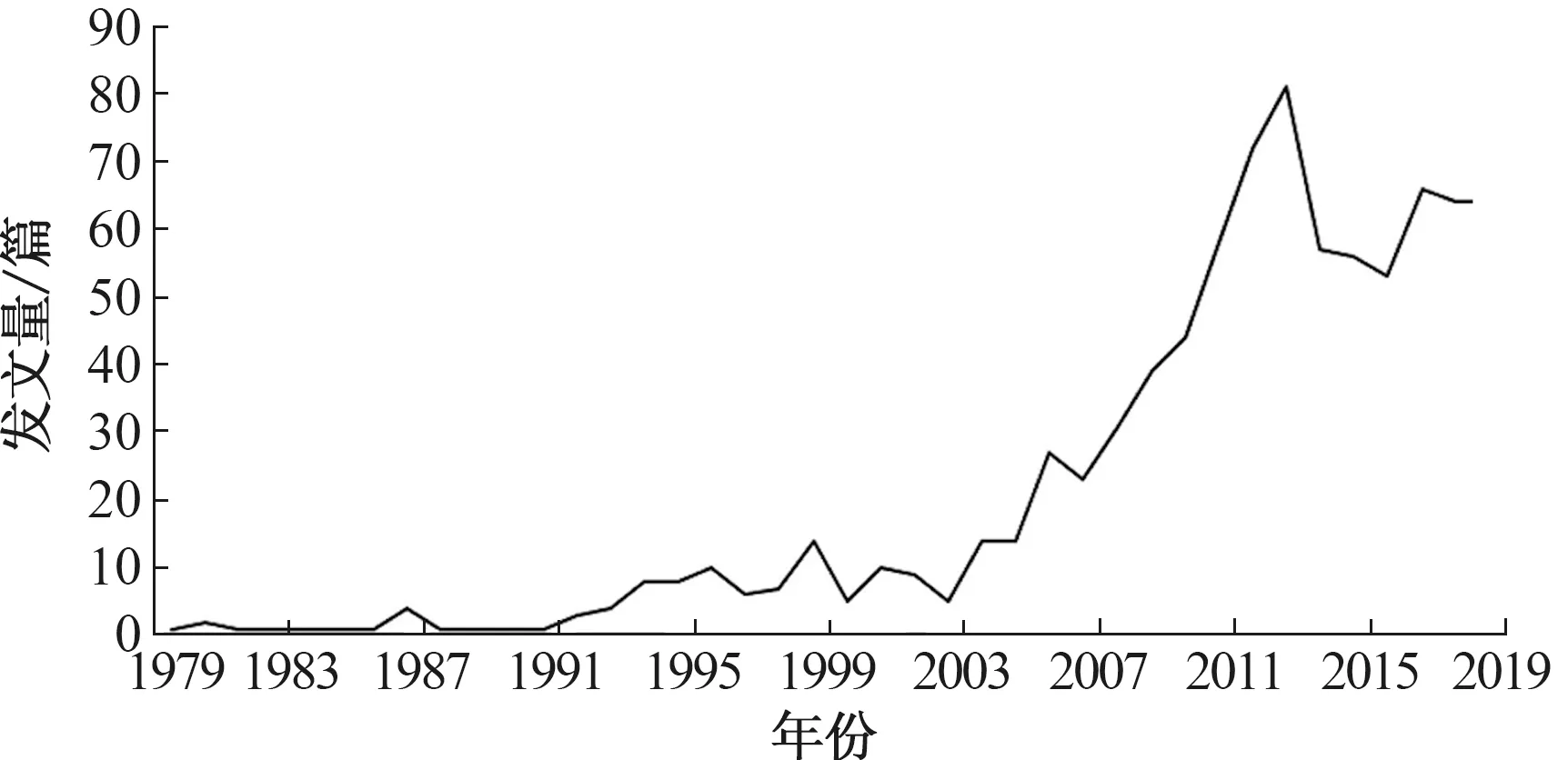

对1979—2018年的农业干旱研究论文进行统计分析,得到40年间发文量的变化趋势,如图1所示。

图1 1979—2018年农业干旱研究发文数量

由图1可知,1979—2012年发文量不断增加,表明干旱研究方法的创新和科学技术在农业研究中的应用是促进农业干旱研究理论体系不断完善的因素之一。具体表现为:1979—1994年农业干旱研究的发文量较为稳定,该时期中国农业科技研发处于恢复和发展阶段[11],农业科研机构数量增加了831家,科研人员增加了8万余人,科研队伍壮大带动部分科研成果转化为理论知识,促进了农业干旱发文量的增长;1995—2007年发文量缓慢增加,该时期农业科研拨款转为竞争制模式并逐渐成熟,农业科研单位细化为公益、科技服务、技术开发三大类,提高了科研效率和灵活性,促进了科研方法和技术创新;2008—2018年发文量剧烈增长,自2007年起中国农业科研投入显著加大,科研向创新体系方向发展,先后创立了50个产业创新体系,促使研究更加深入,为农业干旱研究发文量剧烈增加奠定了基础[12]。

2.2 农业干旱研究发展历程

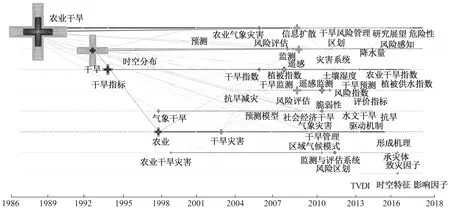

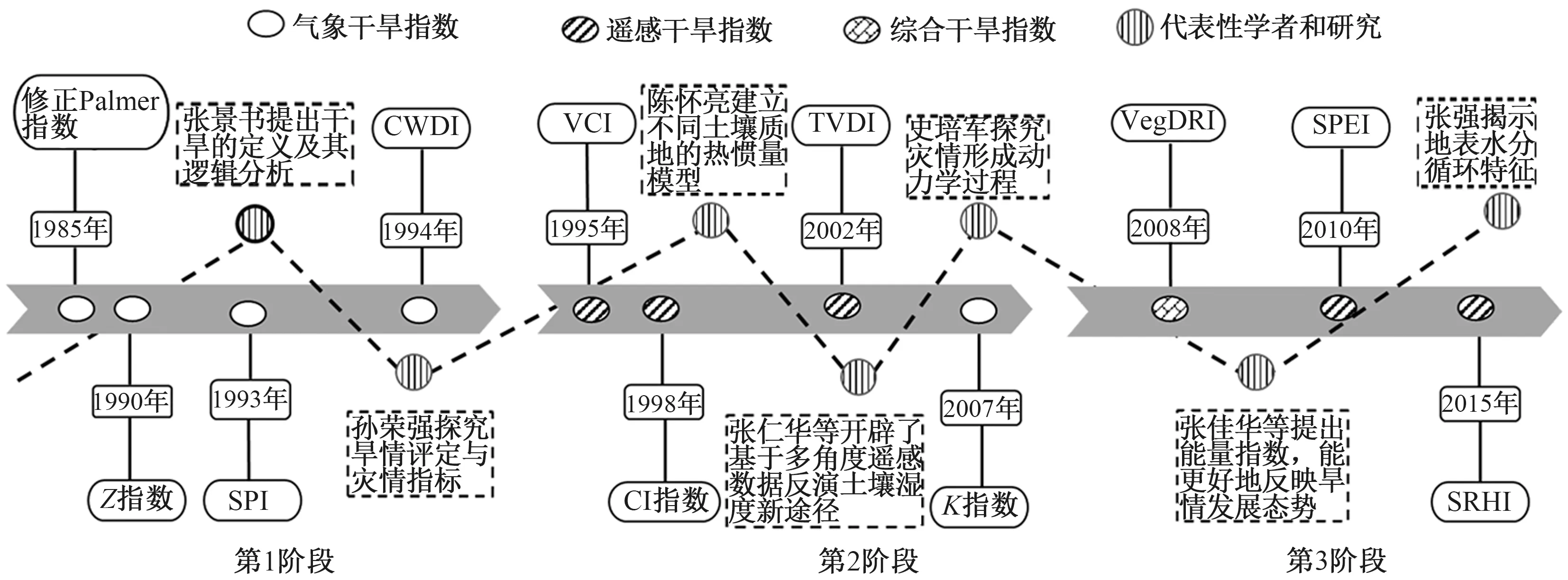

对1979—2018年农业干旱研究知识图谱进行修订,得到农业干旱研究热点演进时区知识图谱,如图2所示。由于前期发文量较少,且关键名词集中度不足,因此直至1986年关键词才呈现模块化表达(图2)。为更清晰地了解农业干旱研究的发展历程,将研究时段划分为3个阶段,其中,第1阶段为缓慢增长期(1979—1994年),第2阶段为快速波动增长期(1995—2007年),第3阶段为剧烈波动增长期(2008—2018年)。各阶段的主要研究内容如图3所示。

图2 1979—2018年农业干旱研究关键词时区知识图谱

图3 农业干旱指标和干旱风险研究历程

2.2.1 缓慢增长期(1979—1994年)

该阶段发文量为36篇,占检索出文献总数的4.15%。在该阶段中,一部分学者关注农业干旱定义,不断探索农业干旱的逻辑关系、指标构建方法和干旱评估方法等。如:张景书提出了干旱的定义并对其逻辑关系进行了分析[13];孙荣强研究了中国干旱灾害评定阈值和旱情指标构建方法[14]。此外,还有一部分学者在借鉴国外相关理论的基础上,结合中国旱情,提出了适合中国的干旱指标。如:安顺清等对Palmer指数进行了修正[15];幺枕生等提出了Z指数[16];MCKEE T B等提出了标准化降水指数(standard precipitation index,SPI)[17]、MORAN M S等提出了作物水分亏缺指数(crop water deficit index,CWDI)[18],均在中国被广泛使用。整体上看,该阶段的研究重点以概念认知为主,并针对阈值设定、机理探讨以及指标构建等方面进行了研究,实现具有中国特色的农业干旱定义以及评价指标体系的构建。

2.2.2 快速波动增长期(1995—2007年)

该阶段发文量为175篇,占检索出文献总数的20.16%。该阶段的研究中引入了遥感指标,促进了农业干旱“干旱监测-干旱评估-抗旱减灾”体系的建立。如:陈怀亮等基于土壤质地差异化构建了热惯量模型[19];张仁华等采用遥感算法计算了植被蒸散量和水分利用效率,揭示了华北地区农业用水特征[20];史培军系统探讨了灾害产生和发展过程,完善了灾害系统的结构与功能体系[21]。此外,随着遥感技术在农业干旱监测领域应用的深入,中国学者不断优化干旱指标体系,如植被条件指数(vegetation condition index,VCI)[22]、CI指数(concentration index)[23]、温度植被干旱指数(temperature vegetation drought index,TVDI)[24]、K指数[25]等。整体上看,该阶段的研究结合农作物生长的环境要素(土壤湿润、叶面积蒸散等)对干旱指数进行了定义,丰富了对农业干旱的认知。

2.2.3 剧烈波动增长期(2008—2018年)

该阶段发文量为657篇,占检索出文献总数的75.69%。该阶段干旱研究体系化发展日趋明显,尤其是科学技术的进步,细化了农业干旱风险的产生机理,旱灾监测与管理也更加科学。如:张佳华等通过水分控制试验,认为能量指数能更好地反映旱情的空间分布、发展过程[26];张强等提出了区分和判别各种非降水性陆面液态水分分量的依据[27]。此外,该阶段多源数据的引入和研究方法的革新也较为明显。如:植被干旱响应指数(vegetation drought response index,VegDRI)[28]、标准降水蒸散指数(standard precipitation evapotranspiration index,SPEI)[29]、标准化湿度指数(standardized relative humidity index,SRHI)[30]等。整体上看,在该阶段中,技术方法处于创新发展时期,突破了以往的单一要素指标评价方法,通过在不同情境设置下引入多源数据和试验模拟,实现了对农业干旱规律的探究。

3 干旱研究机构的分布特征分析

3.1 研究机构关联性分析

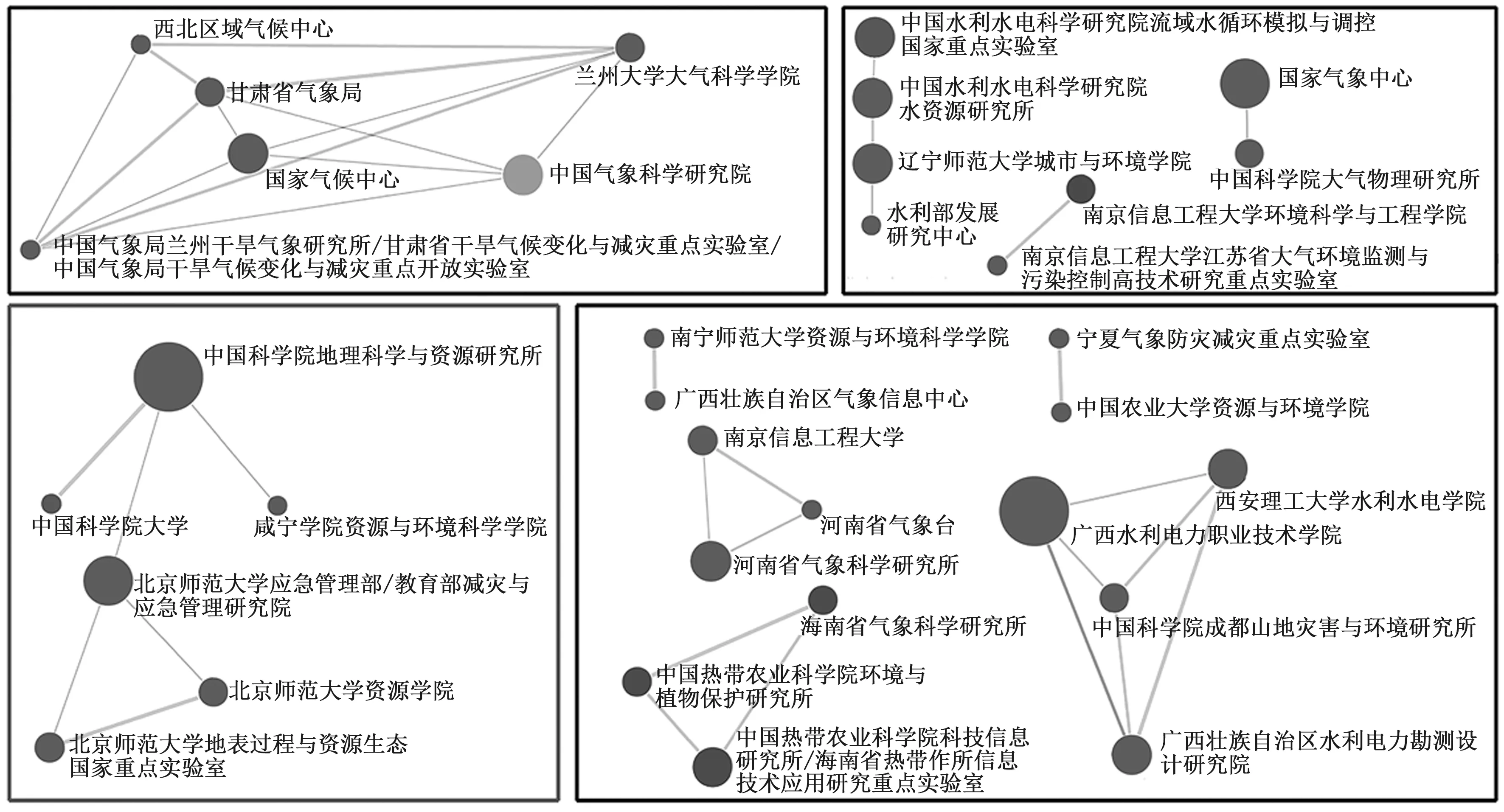

在CiteSpace计量统计工具中,对以“农业干旱”为关键词的发文机构进行聚类分析,此外,检索时段设置为“1979—2018年”,“time slice”设为1,“node type”选择“institution”,topN=50。以“发文量大于等于2篇且关联性机构多于两所”为筛选条件,简化网络得到农业研究机构合作关系网络图,如图4所示。

图4 农业干旱研究机构合作网络图谱

基于统计分析节点大小反映的农业干旱研究中心度、多个科研机构连线形成的聚集状况和研究区出现的频次,将农业干旱研究机构分为干旱监测预警型研究机构、干旱机制型研究机构、干旱灾害评估型研究机构和区域性干旱研究机构4类。其中,干旱灾害评估型研究机构和区域性干旱研究机构的研究区域不同,导致科研机构形成了多个聚集状态。为了更加全面地分析各类研究机构的科研特征,对具有多个聚集状态的科研机构进行整体分析,总体来看:①4类研究机构共发表论文204篇,占本次检索出文献总数的25%。②中国科学院地理科学与资源研究所刊文最多,中心度最高;国家气象中心、北京师范大学应急管理部/教育部减灾与应急管理研究院、国家气候中心、南京信息工程大学等机构的次之。

3.2 研究机构的关联性特征分析

3.2.1 干旱监测预警型研究机构的关联性特征分析

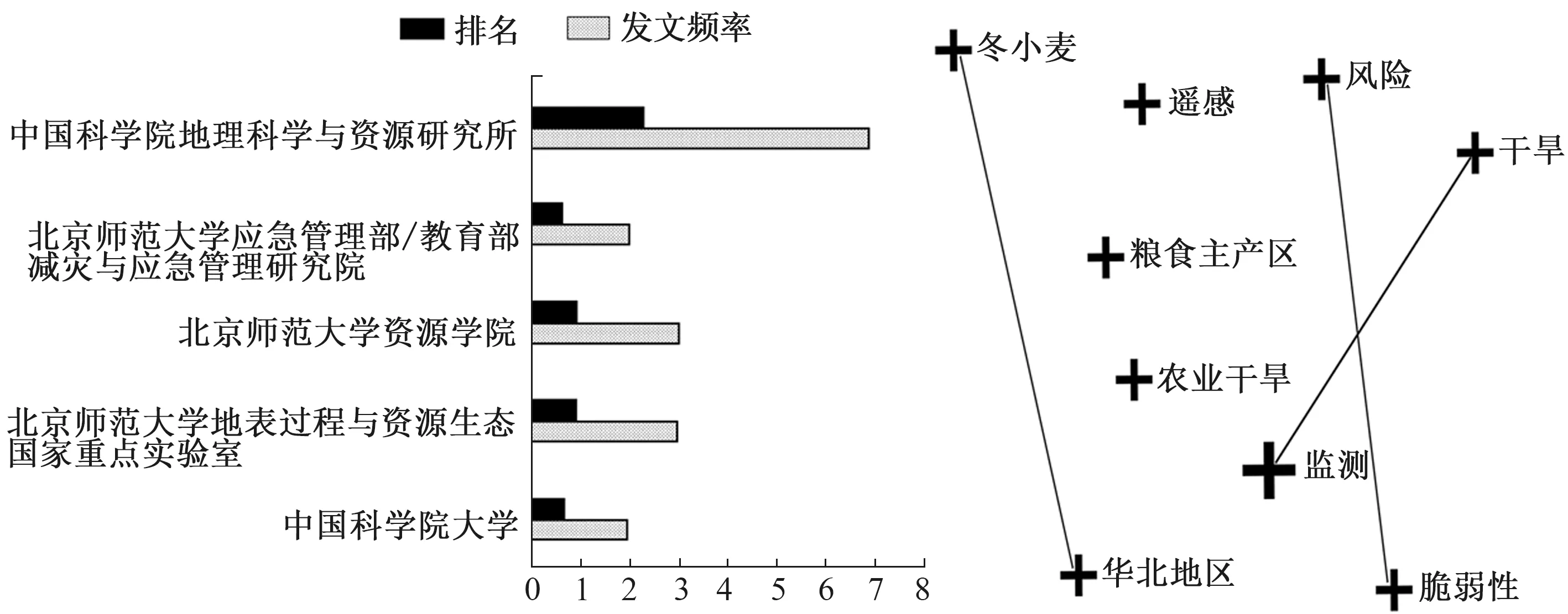

基于CiteSpace计量统计工具对干旱监测预警型研究机构的研究热点及发文频率进行可视化分析,其图谱如图5所示。图5中,“排名”又称为“页面排名”,用于衡量研究机构的受欢迎程度(下同)。由图5可知,该类型研究机构的研究热点为“干旱”和“监测”等,监测内容为农业干旱的分布规律和变化特征。

图5 干旱监测预警研究机构研究热点知识图谱与机构年度发文频率和排名

从刊文上看:①1979—2018年该类型研究机构共发文24篇,总被引用611次,总被下载17 243次,平均被引超过25.46次/篇,平均被下载超过718.46次/篇,下载被引比为28.22。②刊文期刊主要包括《地理学报》《农业工程学报》《地理科学进展》《应用气象学报》等18个期刊,期刊的平均复合影响因子超过2.96。其中,农业科技类期刊和基础科学类期刊占比较高,分别占到总发文量的46.96%和42.90%。③此类研究机构对于农业干旱监测和预警研究有较高的集中度,且文献质量普遍较高。④年度最高论文发表频率的变化范围为2.0~7.5,且区分度较为明显。其中,发文频率和排名最高的机构为中国科学院地理科学与资源研究所,其次为北京师范大学应急管理部/教育部减灾与应急管理研究院。

从技术上看,该类型研究机构的研究以遥感影像为基础数据源,结合气象站点数据、地形要素、土壤特征、作物分布和产量状况等,分析时空环境变量的发展状态。相关学者通过土壤数据、作物水分亏缺数据、站点数据和遥感监测数据等,获取了环境要素和作物长势信息,满足了干旱监测模型对多元要素构建与处理多尺度信息的需要。如:夏兴生等综合利用卫星影像、站点参数和历史资料构建了农业干旱监测模型,并对河南省农作物干旱风险进行了实时监测[31];张洁等选取植被指数和土壤湿度数据对华北地区旱灾进行了监测[7];李勤等基于蒸散指数提出了气象农业综合干旱指标(modified multivariate standardized drought index,MMSDI),完成了干旱监测相关研究[32]。

综合来看,干旱监测预警型研究机构实现了多要素、多尺度的农业干旱监测平台的构建,提升了计算准确度;但对气象站点分布不均、遥感数据时间序列短和时空尺度不一致等问题有待进一步解决。

3.2.2 干旱机制型研究机构的关联性特征分析

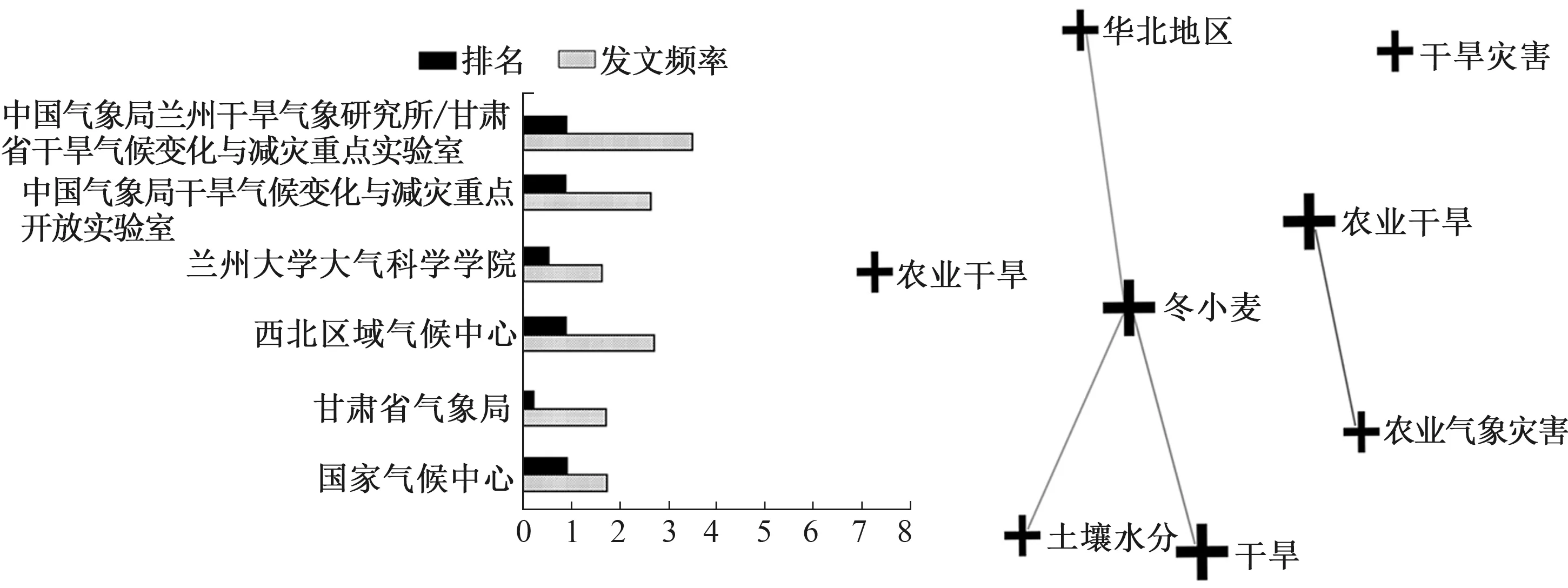

基于CiteSpace计量统计工具对干旱机制型研究机构的研究热点及发文频率进行可视化分析,其图谱如图6所示。由图6可知,该类型研究机构的研究热点为“农业干旱”“土壤水分”“干旱灾害”等。

图6 干旱机制研究机构研究热点知识图谱与机构年度发文频率和排名

从刊文上看:①1979—2018年该类型研究机构共发文54篇,总被引用1 688次,总被下载33 681次,平均被引超过31.26次/篇,平均被下载超过623.72次/篇,下载被引比为19.95。②刊文期刊包括《资源科学》《农业工程学报》《气象学报》等14个期刊,期刊的平均复合影响因子超过1.81。③年度最高论文发表频率的变化范围为2.0~4.0,不具有明显的区分度。

从研究方法上看,该类型研究机构综合考虑水分平衡和作物生长发育需水量等因素,分析了干旱时空演化过程。如:张强等分析了南方地区近50年农业旱灾综合损失率的变化特征及其与气候因子之间的关联性[33];赵福年等分析了区域干旱参数间的关系、干旱指数的构建依据及干旱指数优缺点,认为建立一套多学科联动且较为完善的科学理论,将有利于干旱研究的深入[34];杨小利等探究了冬小麦生育期水分亏缺时空分布特征[35];韩兰英等建立了风险指数和模型,分析了中国西南地区旱灾的影响因子[36];张强等探究了旱灾成因和旱灾关系链,提出了抗旱减灾以及灾害管理的相关理论[37];王春乙等总结了现有的相关研究理论,使中国灾害分析更加系统化[38]。

综合来看,该类型研究机构从时空尺度上分析了干旱发展机理,定量描述了干旱等级,判别了水分亏缺机制,并进行了旱灾风险评估与管理,为灾害监测预警和防灾减灾建设提供了科学支撑。然而,旱灾的形成机理极其复杂,干旱程度的临界值尚待深入探索。如何准确描述干旱、解决干旱指标的时空局限性、实现干旱指标的普遍适用性是研究面临的主要问题。

3.2.3 干旱灾害风险评估型研究机构的关联性特征分析

采用CiteSpace计量统计工具对干旱灾害风险评估型研究机构的研究热点及发文频率进行可视化分析,其图谱如图7所示。由图7可知,该类型研究机构的研究热点为“农业干旱”“干旱”“区划”“农业生产”“遥感”等。干旱灾害风险评估型研究机构旨从温度和水分需求角度,评估作物自然水分亏缺状况对作物产量的影响,并构建区域灾害风险区划。

图7 干旱灾害风险评估研究机构研究热点知识图谱与机构年度发文频率和排名

从刊文上看:①1979—2018年该类型研究机构共发文68篇,总被引用894次,总被下载26 190次,平均被引超过13.15次/篇,平均被下载超过385.15次/篇,下载被引比为29.3。②刊文期刊包括《资源科学》《中国农业气象》《水科学进展》等31个期刊,期刊的平均复合影响因子超过1.70。③年度最高论文发表频率为3.0~4.0,不具有明显的区分度。

从研究方法上看,此类型研究机构通过气象观测和社会经济调查构建灾害模型,分析了作物产量与自然和经济间的相关性。如:南京信息工程大学分析了干旱指数对空间尺度的适应性和对作物产量的影响[7,39-40];国家气象中心选取气象观测数据研究了气象条件对作物产量的影响[41-42];中国水利水电科学研究院分析了单一指数在特定研究单元上的可行性,并划分了风险等级[8,43]。此外,部分机构利用评价指数进行了风险评估。如:辽宁师范大学基于投影降维思想和可变模糊算法,构建了投影寻踪模型和农业干旱风险综合评价指标体系[44]。

综合来看,此类型研究机构采用的评估模式已较为成熟,其探究内容以干旱灾害的时空演化规律为重点,但对承灾体的易损性和致灾因子的发展探究较为薄弱;此外,受气象站点分布差异的影响,有关表层植被对干旱等问题的响应探究仍需进一步深化研究。

3.2.4 区域性干旱研究机构的关联性特征分析

采用CiteSpace计量统计工具对区域性干旱研究机构的研究热点及发文频率进行可视化分析,其图谱如图8所示。由图8可知,区域性干旱研究机构的研究热点为“农业生产”“灾损评估”“遥感监测”“海南岛”“广西”“宁夏”“河南”等。

图8 区域性干旱研究机构研究热点知识图谱与机构年度发文频率和排名

从刊文上看:①1979—2018年区域性干旱研究机构共发文32篇,共被引用358次,总被下载8 998次,平均被引超过11.19次/篇,平均被下载超过281.19次/篇,下载被引比为25.13。②刊文期刊主要包括《气象与环境科学》《农业工程学报》《中国农业科学》等26个期刊,期刊的平均复合影响因子超过1.66。③年度最高论文发表频率的变化范围为2.0~7.0,具有明显的区分度。

从研究内容上看,从水分亏缺状况和社会经济方面进行农业干旱风险评估和区划是区域性干旱研究机构的重点研究内容。此类研究机构对特定研究区的农业干旱进行全方位、长时效监测与管理,有利于科学高效地掌握研究区的农业干旱演化态势,提高防灾减灾水平。如:李海亮等构建了海南岛农业干旱综合指数模型,提高了海南省农业干旱监测精度[45];康永辉等评估了广西山区的干旱风险概率,从自然、经济和社会3个方面进行了成因分析和干旱脆弱度评估[46];陈怀亮等系统分析了中国的灾损评估状况,为未来干旱研究提供了方向[47];厉玉昇等通过提高作物水分利用效率等有效措施来降低干旱风险,并在黄淮地区取得了巨大的经济效益和社会效益[48];高超等将气象数据和遥感数据相结合,从时空尺度系统地研究了淮河流域水文气象变化特征和农业干旱演变机制,促进了该区域农业旱涝灾害监测和预防系统的完善和提升[49-50]。

综合来看,此类型研究机构多以行政区划为界,与地方农业科研机构合作,重点分析小尺度区域作物产量与气象、水文、下垫面、社会经济等因素的关联性,为区域农业干旱监测预警、风险评估和管理提供了科学依据,但大尺度研究不足,研究方法普适性较缺乏。

4 结论与讨论

4.1 结论

文章基于CiteSpace计量统计工具分析了1979—2018年中国农业干旱研究方面的中文文献发文量、刊登杂志、学科特点和机构关联性等内容,得出如下结论:

1)将中国干旱灾害研究历程分为3个阶段。第1阶段为缓慢增长期(1979—1994年),该阶段共发文36篇,占总发文量的4.15%,该阶段的农业干旱研究关注干旱的定义和基于地面观测站点数据的水分亏缺时空分布状况分析等。第2阶段为快速波动增长期(1995—2007年),该阶段共发文175篇,占总发文量的20.16%,该阶段的研究侧重于构建遥感指标体系,建立初步的农业干旱模型,促进了中国“干旱监测-干旱评估-抗旱减灾”体系的完善。第3阶段为剧烈波动增长期(2008—2018年),该阶段共发文657篇,占总发文量的75.69%。该阶段中,农业干旱风险产生机理探究得到了细化,防灾减灾能力不断提高,旱灾监测与管理也更加科学。

2)根据关联性和研究特征,将干旱灾害研究机构分为4种类型:干旱监测预警型研究机构、干旱机制探究型研究机构、干旱灾害风险评估型研究机构、区域性干旱研究机构。4类机构的研究推动了多学科渗透,促使干旱研究更加精细化,形成了较为完备和系统的干旱研究理论,使农业干旱状况的应对更加高效。

4.2 讨论

未来农业干旱灾害研究值得关注的相关问题有:

1)发展高精度、大尺度的定量干旱监测模型。目前,虽然已实现了利用综合干旱监测数据分析区域农业干旱状况,但气象站点数据分布不均衡和遥感影像数据的序列性较短等问题,导致很难实现大范围、高精度的干旱监测。如:MODIS数据虽然可以满足时空尺度的需求,但存在分辨率低的问题;Landsat数据虽然提高了分辨率,但在进行日尺度精细化研究和长时空序列研究中还存在较多困难。

2)建立有针对性、系统性的干旱机理研究体系。农业干旱研究是为了促进干旱判断标准的精确化发展,探讨引发干旱的要素信息位置。然而,干旱发生过程中各环节的信息很难被准确描述,作物在不同生育阶段的水分迁移状况和人类活动等因素的差异,使得干旱临界值的定量描述仍然是研究的难点。如:选取表征农业干旱的温度植被干旱指数(TVDI)和表征气象干旱的标准化降水指数(SPI)进行干旱事件分析,仅可以分析不同指标对干旱的响应和时空变化特征,并不能准确判断干旱的具体位置。依靠单一系数研究干旱产生机理已很难实现干旱环节的定量准确描述。因此,综合采用气象站点数据、遥感数据、农业活动资料数据、水文数据,有针对性地研究干旱发生至成灾的各个环节,建立全面、系统的干旱发展机理理论体系在应对干旱灾害中具有重要意义。

3)建立系统、科学的干旱风险评估管理体系。目前,农业干旱评估是通过构建评估模型来完成单一作物产量和经济效益估算的。但评估模型对环境要素较为敏感,难以实现普遍应用。因此,全面分析农业干旱同自然和人类活动的双向性,建立系统、科学、广泛适用的评估管理体系将是未来农业干旱管理的重点。