应用GIS对农田防护林防风效能评价1)

2022-04-27杨曦光李雨轩于颖范文义

杨曦光 李雨轩 于颖 范文义

(森林生态系统可持续经营教育部重点实验室(东北林业大学),哈尔滨,150040)

农田防护林作为农林生态系统的重要组成部分,不仅具有降低风速、防止土壤风蚀、保护农田生态系统的功能[1-3],同时具有调节周围大气、植物和土壤环境,维护农田小气候平衡的作用[4],也是保护区域农业安全生产的生态屏障。因此,农田防护林具有重要的生态、经济和社会效益[5-6]。

近年来,野外现场观测、风洞试验和数值模拟作为防护林防风效能评价的手段[7-8],野外观测防护林网迎风面和背风面风速、气象条件、表土层的风蚀深度和积沙厚度等,结合防护林结构参数特征分析和评价农田防护林的防风效能[9-10]。而防护林防风效能与防护林结构相关,不同结构的(不同宽度、高度、形状和面积)的农田防护林防护效能差异显著[11]。虽然野外观测数据能够捕捉林网迎风面和背风面风速变化,真实反映防护林的降低风速功能,但野外调查需要大量的人力、财力和仪器,且受天气象条件的变化会对测量结果产生误差[7]。风洞试验和数值模拟评价防护林防风效能,主要通过预设环境变量和风洞试验(或数值模拟)获取防护林网周围风速变化数据,评价防护林网的防风效能[12-13]。通过相关参数的调整,模拟不同结构特征防护林的风速衰减变化,分析不同高度、不同疏透度防护林的防风效能[14-15]。该方法可以对防护林参数进行多种预设,较全面的了解各种状况下防护林风速变化特征,比野外试验可以节省大量的调查工作,但由于风洞试验和数值模拟过于理想化,造成结果与实际情况存在一定的偏差[8]。

无论是使用野外调查方法还是使用风洞试验(或数值模拟)方法分析防护林防风特征,都无法实现大区域的防护林防风效能的评价[16]。遥感技术作为一种快速、低廉的对地观测手段,已经被应用到防护林的相关研究,如防护林的识别[17]、防护林连续性诊断[18]以及结合GIS的防护林对作物产量影响的评价[19],但少有学者利用空间数据分析技术进行防护林防风效能的评价。本研究拟结合野外调查数据,利用防护林防风效能空间分析模型,并借助于地理信息系统强大的空间分析功能,实现农田防护林防风效能的静态评价。为从空间尺度上了解防护林防风效能、分析防护林空间配置的科学性以及辅助防护林建设优化配置提供技术支持。

1 研究区概况

研究区选择在黑龙江省齐齐哈尔市克山县境内,地理坐标为E125°10′57″~126°8′18″,N47°50′51″~48°33′47″(见图1)。该区域位于松嫩平原北部,是我国重要的粮食生产基地。受季风气候影响,每年四月上旬至六月上旬和九月下旬多大风天气,最大风力可达8级,年平均风速为4 m/s。地势东北高西南低,平均海拔高程236.9 m。研究区属寒温带大陆季风气候,年平均气温2.4 ℃,年有效积温2 400 ℃,年降水量499 mm,无霜期122 d左右,雨热同季,降水集中在6—8月份。该区防护林主要以乔灌草、带网片相结合的综合防护林体系,主要树种包括落叶松(Larixgmelinii(Rupr.) Kuzen.)、樟子松(PinussylvestrisVar.)、杨树(PopulusL.)等。

图1 研究区域位置示意图

2 研究方法

2.1 野外数据采集

本研究于2014年8月在研究区内随机选取了11个具有代表性的防护林带开展野外调查工作。调查内容包括林带地理位置、防护林带的长度和宽度、株行距、疏透度等。光学疏透度的测量方法采用拍照与数字图像处理相结合的方法[20-22]。

在样地内设置0.06 hm-2长方形样地,进行每木检尺,测量样地内树高、胸径、枝下高,南北(N-S)和东西(E-W)两个方向的冠幅以及叶面积指数(LAI)。选择阴天或太阳高度角大于75°的早晨或黄昏使用LICOR-2200进行LAI的测量,测量LAI时注意使用挡光板(90°)避免测量人员的阴影引起测量误差[23]。

使用两台便携式风速廓线仪,进行防护林网风速的测定。将一台风速廓线仪放置在防护林网的上风向空旷处,来获取参考位置风速,通过移动另外一台风速廓线仪,以获取不同高度(1、2 m)、距离(-4 H、-2 H、-1 H、0 H、1 H、2 H、3 H、4 H、5 H、6 H)处的风速值,每一个监测位置连续监测15 min。根据农田防护林不同类型选取不同的观测点位及观测高度。调查数据按照林龄和林种分成:幼龄纯林、中龄纯林和混交林3个组别。并利用野外调查数据计算不同类型防护林的相对风速。

2.2 防护林防风效能评价方法

相对风速是指距离防护林带x处,高度z处的平均风速(Ux,z)与同一高度旷野平均风速(U0,z)的比值,用Ux,z/U0,z表示。通过测量不同x处,高度z处的平均风速,得到防护林带不同距离处的相对风速,并绘制水平相对风速廓线,从而真实的反映防护林带的防风效能,是研究防护林带防风效能最直接、有效的手段[24]。

但相对风速只能在防护林带前后缘绘制一条水平的风速变化廓线,无法实现在空间尺度上的防风效能的描述。因此,应用WEPS模型计算风蚀计算过程中的部分方法,WEPS定义fx为摩擦衰减系数,并利用该系数计算不同位置处的水平风速,模拟风蚀过程。摩擦衰减系数(fx)的计算公式为[26]:

fx=1-exp[-ax2]+bexp[-0.003(x+c)d]。

式中,x为距防护林带的距离;a、b、c、d为系数,与防护林疏透度(θ)有关。其中a=0.008-0.17θ+0.17θ1.05,b=1.35exp(-0.5θ0.2),c=10(1-0.5θ),d=3-θ,θ=θop+0.02(w/h)。式中,w为防护林带的宽度,h为防护林带的平均高度,θop为光学疏透度。

一定高度(z)距离防护林带x处的水平风速(Ux,z)计算公式:Ux,z=fxU0,z。式中,U0,z为同高度处参考位置的水平风速。

因此,摩擦衰减系数(fx)作为描述防护林防风效能特征的变量与防护林带自身特征有关(如:防护林的宽度、平均高度、疏透度以及距离防护林的位置)。应用GIS技术,结合野外调查数据,计算防护林网的空间距离和不同空间位置处的fx值,以fx值的大小判断防护林网的空间防护效果,实现基于GIS的防护林防风效能评价。

3 结果与分析

3.1 相对风速与摩擦衰减系数的相关性

由图2可知,比较3种不同类型防护林相对风速变化纵断面,相对风速(Ux,z/U0,z)随着距离的变化呈现出先减小后增加的类似于抛物线型变化趋势。当水平风到达防护林前缘时,水平风速开始下降,当以一定的水平风速穿过防护林带后,水平风速得到进一步的衰减,当水平风速衰减到最小值后,随着与防护林距离的增加,水平风速开始增加,最终恢复到与旷野处水平风速相同。因此,相对风速的变化就呈现出这种先减小后增加的趋势。对比不同林龄防护林的相对风速(Ux,z/U0,z),发现防护林类型不同,防护效果差异明显。对于幼龄林,由于树木较小,枝叶不够繁盛,防护林的光学疏透度比较大,幼龄防护林带树木高度较低,因此对防护林后缘农田防护范围很小。中龄纯林的光学疏透度较大,防护林带宽度较窄(3.3 m),虽然树木较高,但相对风速最小值仅为0.4,说明该防护林衰减了60%的水平风速。对于中龄混交林,其疏透度较小,说明树木较高,生长茂盛,,防护林带宽度适宜,因此相对风速最小值达到0.2,衰减了80%的水平风速,具有较好的防护效果。

比较3种不同类型防护林摩擦衰减系数变化的纵断面,摩擦衰减系数随着距离的变化呈现出先减小后增加的类似于抛物线型变化趋势,这种变化规律与相对风速变化规律类似。在防护林前缘摩擦衰减系数与相对风速都呈现衰减的变化特征,当风以一定速度穿过防护林后,摩擦衰减系数达到最小值,之后随着与防护林距离的增加而增大。摩擦衰减系数与相对风速极值出现的位置也近似相同,但摩擦衰减系数随距离变化纵断面比相对风速随距离变化的纵断面更加平滑。

图2 不同类型防护林相对风速和摩擦衰减系数变化曲线

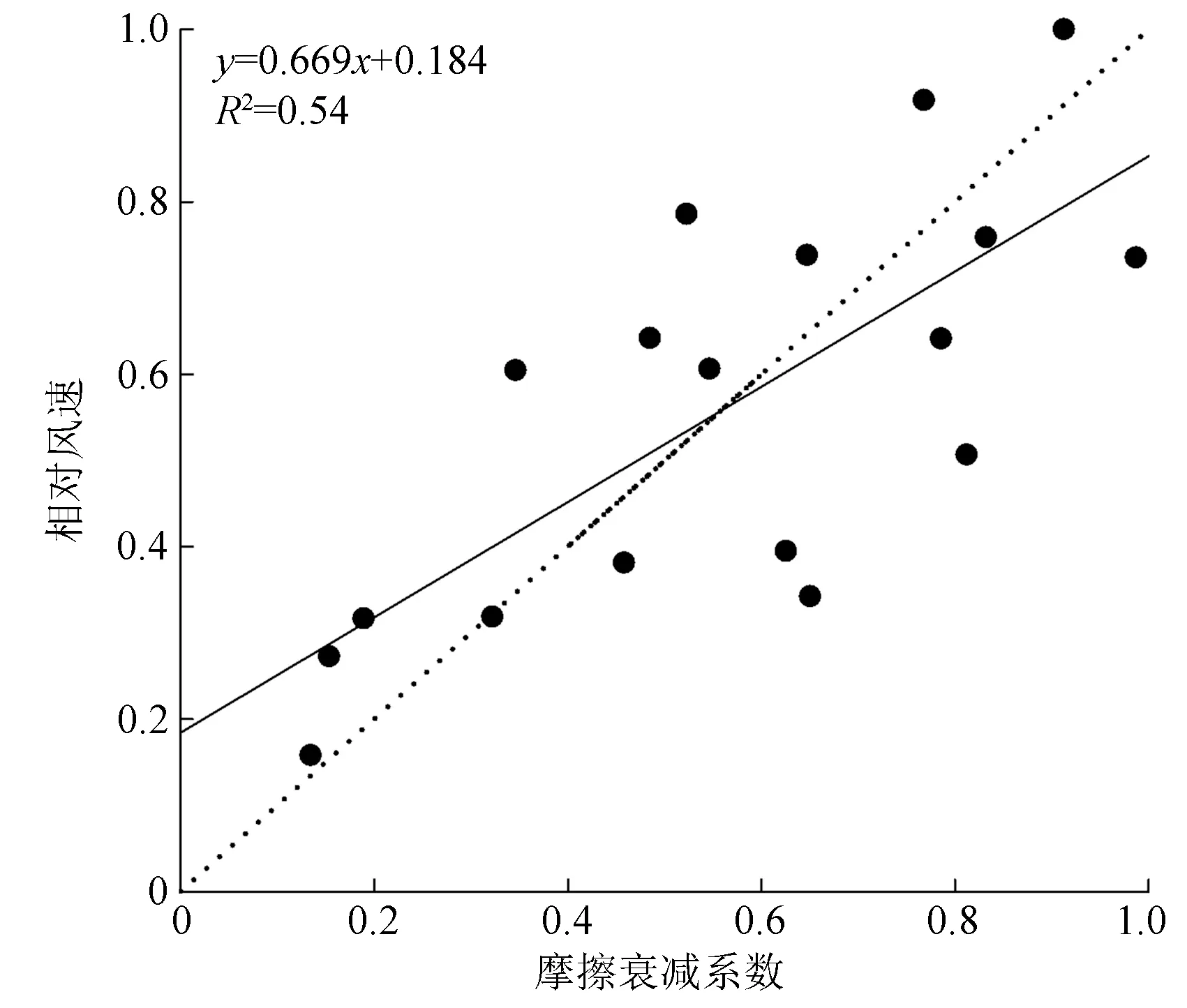

由图3可知,相对风速与摩擦衰减系数之间具有显著的线性关系,两者之间的相关系数为0.735(P<0.001),说明利用摩擦衰减系数可以代替防护林相对风速的变化,间接的描述防护林带的防风效能。

3.2 农田防护林防风效能的评价

通过对比实际测量的相对风速和摩擦衰减系数,发现两者具有较好的一致性,但摩擦衰减系数只与防护林的结构特征及到防护林的距离有关。由于距离是具有空间分布特征的变量,借助于GIS空间分析工具,在空间尺度上,通过摩擦衰减系数评价防护林带的空间防护能力。对水平风速共同影响的区域,选取疏透度较大的防护林参数计算最终的摩擦衰减系数。

图3 相对风速和摩擦衰减系数之间散点图(虚线为y=x)

根据野外调查数据和遥感数据,对防护林进行矢量化,得到防护林的线图层,然后确定防护林防护效能评价范围,也就是确定防护林防护范围的阈值。当距离达到20 H后,防护林的相对风速会恢复到80%以上[25]。结合野外调查数据,本研究设置为500 m(约25 H),利用GIS分析工具分别计算防护林带间距离、生成疏透度、树高、防护林宽度的栅格数据,利用栅格计算工具计算摩擦衰减系数,得到防护林带空间防护效果示意图(见图4)。

由图4可知,由于防护林带自身结构特征及不同防护林带之间位置关系,会造成不同的防风效果。处于垂直位置的两条防护林带,由于不同的防护林结构特征差异特别明显,造成了共同影响区内摩擦衰减系数的异质性分布(见图4A);处于垂直位置的两条防护林带的摩擦衰减系数的空间分布特征,由于两者结构特征相似,防护效果呈现出规则性的变化,在共同影响区内呈现规律性的衰减并无太大的异质性(见图4B);两条平行的防护林带,由于两条防护林带布局合理,使得防护林带中间部分摩擦衰减系数较小,防护林充分发挥了衰减水平风速的作用(见图4C)。两条垂直但不相交的防护林带,受两者之间的距离及各自防护林带结构特征的共同作用,使得两者间并无明显的共同影响区,每条防护林带都呈现出单独的防护效果,彼此之间并未形成互相增强的防护效果(见图4D)。

图4 基于GIS的防护林带防风效能空间评价

4 结论与讨论

农田防护林作为重要的生态工程,在防风固沙和保护农业生产发挥着巨大的作用。农田防护林主要是减少农作物受风蚀的侵害,因此,农田防护林防风效能的评价具有重要的意义。现有的研究更多的是以野外调查、数值模拟和风洞实验为主的点、剖线或剖面数据评价不同结构特征下农田防护林的防风效能,而这种评价方法在空间尺度上存在不足[26]。本研究以GIS技术为手段,结合野外调查数据实现农田防护林防风效能的空间评价。利用野外调查数据分别计算了相对风速和摩擦衰减系数并进行比较,摩擦衰减系数与相对风速具有很好的一致性,两者相关系数为0.735(P<0.001)。在描述水平风穿过防护林后的衰减过程中,摩擦衰减系数描述的风速衰减过程与距离的关系和风速衰减的极值与实际测量的相对风速剖线高度一致,表明了摩擦衰减系数可以作为相对风速的替代变量来评价防护林的防风效能。而且相比较于相对风速,摩擦衰减系数只与防护林自身结构特征(如疏透度、防护林宽度和平均高度及距离防护林的位置)有关,不需要进行点的风速测量来完成防护林防风效能评价[25]。

利用GIS的空间分析功能,可以直观的了解摩擦衰减系数在空间尺度上的变化规律[27]和防护林的防风效能。单条防护林带会对防护林周围一定范围内形成防护作用,而具有空间分布特征的防护林网还会形成彼此增强的防护效果。该方法对于空间尺度的防护林防风效能评价切实可行,开展大尺度的农田防护林防风效能的空间评价,对于了解和掌握防护林网的防风效能现状,指导防护林网空间配置以达到最优防护效果提供了参考[28]。