旧工业建筑再生利用中建造技术的应用★

2022-04-26张家玮王奕文杨颖琳

张家玮,王奕文,杨颖琳

(南华大学,湖南 衡阳 421000)

1 背景

21世纪以来,中国的改革开放正朝着更深入的层次发展,产业结构随着中国和全球经济的全面接轨也进行着重大的变革与调整,城市化的进展正在以惊人的速度向前飞进。由于产业结构升级和布局调整,传统的工业正逐步被新兴的产业所替代,工业企业从城市中心搬迁到郊区、开发区,“退二进三”成为许多城市建设和旧城改造的主题。大部分工业资源都被拆毁,当中包含不少有价值的旧工业建筑物。如今自然环境的保护日益受到重视,所以,通过大拆大建使用旧工业建筑用地的方式己经不符合现代城市建设和发展需要。同时,可连续、可循环、绿色节能的建造模式更加符合现代社会建设发展潮流。因此,再生利用建筑项目的建设和发展是今后我国城市旧工业建筑建设的大趋势。

2 国内外研究现状

2.1 国外研究发展概况

旧工业建筑的研究起源于英国工业考古,伯明翰大学的麦克尔·里克斯在1955年提出“产业考古学”,号召各界应该即刻保护英国工业革命时期的重要机械设备和纪念物。1973年,英国工业考古学会创立。同年,在全球最古老的铁桥所在地点——铁桥峡谷馆内召开了“首届国际工业纪念物会议”,这让全世界对旧工业遗产的保护有了重视观念。第三次国际工业纪念物会议于1978年在瑞典召开,会议成立了TICCIH,它是当今世界上首个致力于推动旧工业遗产保护的国际化机构。20世纪80年代,由于众多城市对这些区域的改造更新和发展实践,该研究领域受到了更多的重视,荷兰于1986年开始研究和整合了自1850年起一百年间的工业遗产资料;法国也于同时期提出了收集历史文献资料并建档的长期规划。在2002年,柏林国际建协二十一届会议上把大会主题定为“资源与建筑”,并引入了鲁尔工业区再生等一批旧工业建筑改造的成功例子,进而使工业建筑在历史地段的保存、改建和再造等事业,引起了全球建筑设计同行的注意和重视[1]。

2.2 国内研究发展概况

中国对旧工业建筑的相关研究,起步相对较晚。2006年,文物局通过的《无锡建议》在国内旧工业遗产保护的历史上具有里程碑式的意义。同年发布的《关于加强工业遗产保护的通知》标志着中国从国家层面上揭开了旧工业遗产保护的帷幕。随后十多年间参与此方面学术研讨会的人员和学术论文量均有提高,研究成果越来越深入,旧工业建筑保护与再生利用的经验越来越丰富,标志着中国旧工业建筑再生利用有了深入发展。

3 研究目的和意义

在旧工业建筑的改造过程中,使用功能的变化,带来了原结构体系部分的增加或减少,乃至非承重构件等因素的改变,这都使得改造后的新建筑需要一个新的安全的结构整体。其中建造施工技术是实现建筑再生的重要具体操作环节之一,对最后是否能达到预想目标至为重要。然而目前多数研究仍侧重于文化内涵或纯设计手法,而缺乏从实践运用角度出发的研究。本文将从设计原理中空间转型的模式与建造技术相结合的思路出发,结合具体案例,整理和比较各种技术的优劣性,从技术可行性、经济性的原则出发提出解决问题的方法和措施。

4 空间转型的模式

旧工业建筑再生利用时的空间模式转型总体可分为两类,一种是“切分式”的碎片化分割;另一类是“整合式”,将空间重组,新建组合。

4.1 “切分式”

旧工业厂房为满足原来的工业生产活动,其空间一般为单一的大空间,且层高较高。在将其改造为民用建筑时,空间直接使用会产生诸多不便,因此会对大空间进行划分,方式有水平式划分、垂直式划分。

1)水平式划分。在水平方向上,通过墙体、矮墙、阑珊、玻璃等的围合或半围合,将空间分割或分隔成大小不同的多个小空间,从而满足不同功能的使用要求。例如在将旧工业厂房改造成展览馆时,通过墙体将原本较狭长的厂房空间从长轴方向进行围合和分隔,划分出展览空间、接待空间、办公空间等。

2)垂直式划分。在垂直方向上,用楼板将空间分割成不同的层次,进而再按不同功能需求,将每一层空间划分成大小不同的部分以满足使用要求,并通过垂直交通设施如楼梯、电梯、坡道等进行连接,使建筑内的空间层次感更加丰富。如将厂房改造成餐饮娱乐场所,通过垂直分层,使每一层空间的商业价值充分利用。

4.2 “整合式”

除了对大尺度厂房空间“碎片式”的处理方法,针对小尺度的厂房空间还存在着“整合式”的处理方法。空间整合既包含了各组建筑物间的结合,亦包含新增单体和老建筑物相互之间的混搭结合。

如位于德国缪海姆市的水资源博物馆,其中造型奇异的水塔部分是在1892年由当时的钢铁业巨头——蒂森公司建造的,主要目的是为了给附近居住的工人提供水源,而随着整个制造业的外迁,水塔于1982年停止了使用。水塔各层被改造成水资源博物馆的展览空间,在各层总共布置了数十个停驻点让人们观展。被设计师重新设计后的水塔内部空间参差交错,富有层次感,而旁边与水塔连接的垂直电梯采用富有现代感的玻璃盒子造型,二者结合在一起,历史风韵和现代科技碰撞出了戏剧性效果[2]。

5 改造加固方法综合选择应用

由于旧工业建筑在改造中对结构整体安全提出了新的要求,因此需要对旧结构做加固处理。有很多方法可以用来进行结构加固,结构加固要达到的最终目的是增强原始构件,使原结构系统上的荷载效应降低,使加固后的结构体系更加安全可靠。针对不同结构类型,不同建筑的具体实际现状,可以选择不同的方法来进行加固[3]。

5.1 加固方法选取

不同的旧工业建筑有各自的结构特征,改造后需满足的新功能也不同,在现场施工中经济条件实操技术条件等也不尽相同。因此应根据各种因素来综合分析判断,需要研究、分析、确定原有构件的旧传力路径,并分析功能结构变化后的新传力路径,再根据新传力路径来计算分析设计加固的结构,并采取相应优化的加固措施。应注意下面几个问题:

用直接加固法进行加固时,优先考虑外部粘贴钢或碳纤维材料加固法,扩大截面面积加固法,预应力加固法,外包型钢或钢板加固法等,上述方法可使新增加固材料和原结构协同受力,增加整体承载力和强度。用间接加固法进行加固时,可添加或减少受力结构和改善支点约束条件等措施,以提高原有结构构件的承载力特性,或添加新构件来转移荷载实现综合补强的目的。旧工业建筑空间大,不同部位构件受损或强度弱化的情况不一,施工的难易程度不同,应针对具体情况,采用多种加固方法综合使用。

5.2 地基与基础加固技术手段

对旧工业建筑物的地基和基础加固可以从以下这些方面考虑:原基础截面面积增加,减少对原地基土上的压力;在地基中增设墩基或桩基础。根据具体加固补强的技术,通常可分成基础加宽技术、墩型托换技术、桩型托换技术、地基补强技术四类方法,但在根据具体的施工时,有时也会同时运用以上几种方法加以综合使用[4]。

5.3 主体结构加固技术手段

结构加固最终是为了提高建筑物结构和构件的强度、稳定性、刚度及耐久性。因为加固部位的功能特点不同,结构与构件的受损程度和破坏因素也有所不同,所以在实际结构加固工程中应依据客观可靠的评估报告和加固原因,并根据所拟加固的建筑本身的结构特征,以及符合使用功能和施工简单、经济合理等因素综合分析,并根据各种状况择优选取不同的加固方式。

旧工业建筑多为混凝土结构,混凝土结构加固方式按照其加固措施能否直接地补强原结构构件而加以区分,总体上包括直接加固和间接加固两种方法。实际施工中可按照要求和实际使用条件选取适当的加固方式和技术。直接加固应依据工程项目的具体现状选用置换混凝土法、扩大截面法以及综合截面加固法等。而间接加固则应依据工程项目的具体现状选用预应力加固法、设置支点、加耗能支撑或设置抗震墙等方法[5]。

扩大截面加固法:应用于对钢筋混凝土等受弯和受压构件的补强。该方法是利用钢筋混凝土来增加原混凝土结构构件的截面面积,进而增加构件的承载力。在中国,扩大截面法是一个比较传统的补强加固方式。其好处是工艺操作简便,也可广泛用作一般的梁、柱、板、墙等。然而这种方法会影响到房间内空间的净高,所以对净高有要求的建筑不适合采用这种方法。

置换混凝土法:是剔除了原有结构一定厚度的低强度混凝土,浇筑高强度混凝土进行替换,使得原有结构的整体承载力得以加强的方法。本办法主要适用于承重结构受压区混凝土强度较差,或有重大问题时的局部补强。

预应力加固法:利用高强度钢筋或型钢等,在需要加固的结构外表加预应力拉杆或撑杆。由于使用拉杆或撑杆对结构施以预应力,体外的拉杆或压杆和需加固结构一起受力,以抵消部分荷载弯矩,从而降低了原结构挠度,改善了整体结构系统的承载力和强度。由于预压应力加固法对原有的使用空间基本影响很小,可普遍用于梁板等构件的加固。

外包钢加固法:就是将型钢或钢板包在加固结构的外面,使原构件和钢材协同作用,增加结构的承载力、增大刚度。该方法工艺简单,施工快速,可用于不适合使用扩大截面法,但又要提升构件承载力的加固,如混凝土梁、柱、屋架等部位的加固。

粘贴复合纤维加固法:此法多应用于钢筋混凝土受弯、轴心受压、受拉构件的加固。不适用于素混凝土结构。

新增支撑加固法:是沿构件长度方向上增加支点的加固方式。如在楼板下的承重柱间新增加柱,在梁等受弯构件下增加竖向支撑等。本办法也适用于对梁、楼板、桁架等构件的补强。增设支点简单可靠,传力路径明确,多用于较大跨度的结构,加固对使用空间的缩减不产生影响的结构加固工程。

6 实际案例:咸阳市渭城中学迁址新建项目(艺术中心、校史馆)

该项目位于陕西省咸阳市,为一所高中的新校区,新校址建在原国棉八厂旧厂区上,其余旧建筑拆除,保留一座筒捻色织车间厂房和一座打包车间,分别改造为学生艺术中心和校史馆。

艺术中心原为单层锯齿厂房排架结构。原建筑为咸阳国棉八厂筒捻色织车间厂房、建于20世纪90年代初建筑平面为矩形。将原单层厂房改造为二层艺术中心。主要用途为音乐教室、舞蹈教室、书法及美术教室。

改造拆除内容:拆除原厂房围护墙、屋面、门窗。保留原厂房锯齿排架结构、梁和钢筋混凝土屋面板。新建内容:原单层厂房增加了夹层,夹层楼板、钢柱、疏散楼梯、围护墙、隔断墙壁、窗户、瓦屋面均为新建项目。新加采暖系统、照明、给排水、分体空调、电气、水源泵消防系统。

艺术中心结构加固方案:厂房保留部位为2轴~7轴线/C轴~G轴线间的多跨排架结构。单层锯齿形厂房的结构整体性和抗震性能较差东西南北四个方向均为铰接现将东西向铰接双梁与柱端进行固接加固设计,将双向铰接体系改为单向铰接体系提高其抗震性能。为满足现行规范抗震设计需求将柱截面进行加大截面法加固,梁铰接改为固接,梁上部采用加大截面加固和底部粘贴钢板加固,屋面板为满足现使用要求进行板底粘贴碳纤维布加固。原独立基础不拆除与较相邻的新建柱基采用基础加大截面加固法。原建筑内增设钢结构夹层与原结构脱开。

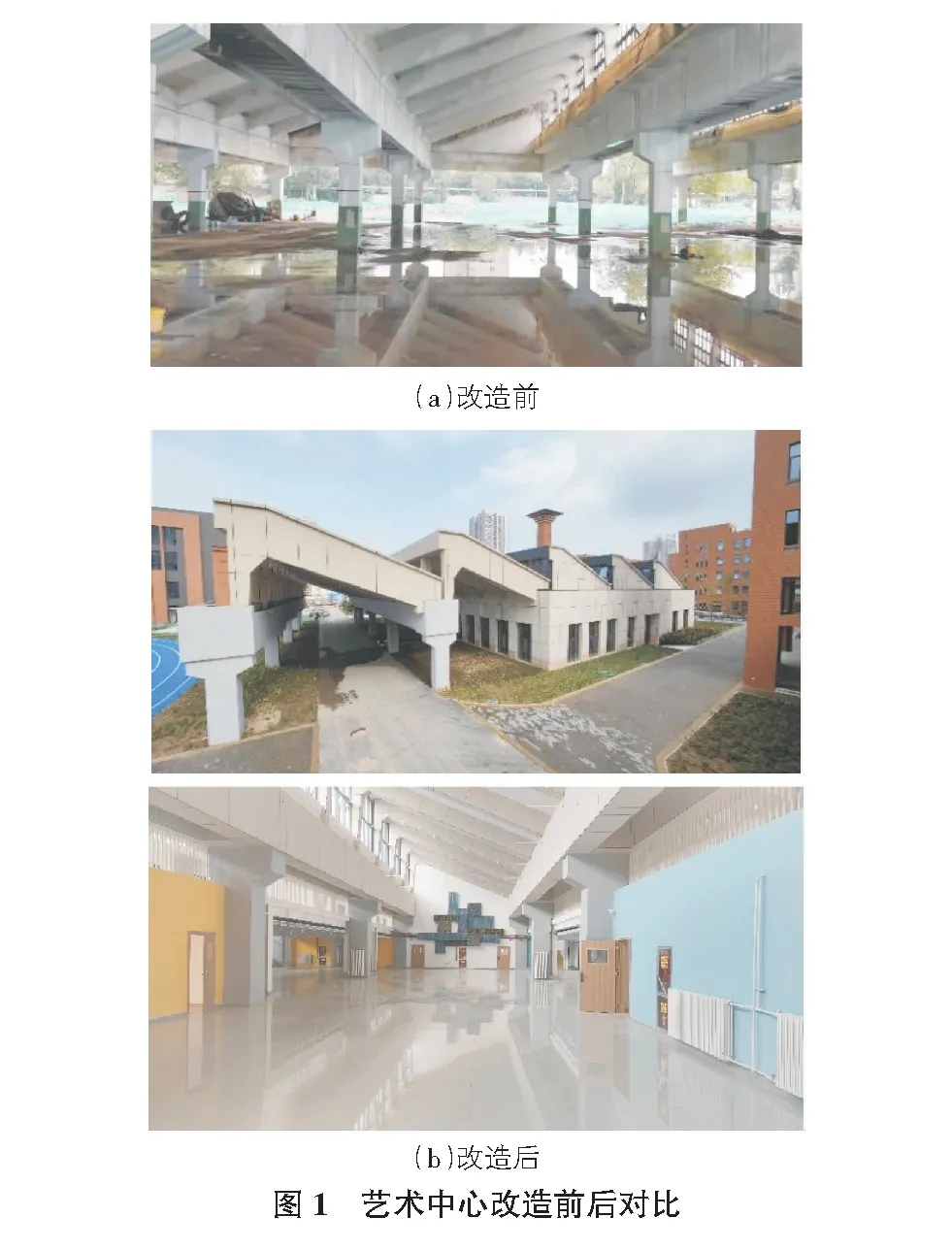

改造后在厂房原有建筑结构基础上,顶面与局部立面做素白色处理,给艺术馆中未来展出的作品留出展示空间,亮丽色彩的使用突出艺术馆的空间属性,也象征着老厂房的心声,彩色线装的艺术装置,是纺织厂历史记忆的一种回应,局部立面使用U型玻璃材料,利用其透光性,将二层光线引入一层展厅(见图1)。

校史馆原为咸阳国棉八厂打包车间,建于20世纪30年代,平面为矩形。现将原三层厂房改造为三层校史馆。主要用途为校史馆及国棉八厂厂史馆。

拆除内容:拆除原厂房门窗,拆除原厂房大楼梯处的屋顶及护栏。保留原厂房结构梁板柱,采取加固措施。新建内容:结构增加屈曲约束支撑结构,并对原梁板柱进行加固。大楼梯处外装穿孔铝板幕墙。大楼梯下的空间增加隔墙,隔出房间用于库房及管理用房。西侧层架钢楼梯。原厂房三层柱子、内墙处有文革时期语录,改造时需采取保护措施,避免损坏。

校史馆结构加固方案:提高抗震性能保证结构整体刚度:设置屈曲约束支撑加大外围截面。基础加大截面。建筑内4根框架柱保留原貌采用包碳纤维布的方法解决箍筋无加密的构造缺陷。为满足现行规范抗震设计需求将柱截面进行加大截面法加固,梁铰接改为固接,梁上部采用加大截面加固和底部粘贴钢板加固,屋面板为满足现使用要求进行板底粘贴碳纤维布加固。梁采用加大截面和粘钢的方法解决配筋不足的问题。原有混凝土楼板采用板下加大截面法解决板承载力不足的问题。

由打包车间改建成的校史馆表达了对纺织厂曾经历史文化记忆的留存,保留了纺织厂在原有空间中的生活印记,让人们感受到了从纺织厂到校史馆的历史文脉的传承(见图2)。

7 结语

随着城市化的发展,如今土地已经进入存量时代,如何做好旧工业建筑的再生利用已经逐步成为一个值得关注的问题。工业建筑因其相对的陌生性和超大尺度性,对建筑师的设计把控能力是一个挑战,只有将设计与建造技术融会贯通综合考量,才能更好的解决旧工业建筑的再生利用问题。