我国科技管理体制改革的重大成效与政策展望

2022-04-26沈家文

沈家文

我国科技事业取得了举世瞩目的伟大成就,科技体制改革取得了重大进展和明显成效。党的十九届六中全会指出,“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,全面深化改革开放,促进共同富裕,推进科技自立自强。”新发展阶段,深化科技管理体制改革,对于全面塑造发展新优势、构建新发展格局具有深远重大的战略意义。

我国科技管理体制改革进入新时代

从新中国成立之初发起向科学进军的号召,改革开放之初提出科学技术是生产力的论断,新世纪初建设国家创新体系、增强自主创新能力,党的十八大以来实施创新驱动战略,我国科技管理体制随着国家建设发展不断演进,具有显著的时代特征。

(一)1949—1977年:建立计划经济时代集中型科技管理体制

新中国成立后,我国学习苏联模式建立计划经济体制下的集中型科技管理体制。1956年3月、6月国务院先后成立了国务院科学规划委员会、国家技术委员会,1958年5月国防部成立航空委员会、第五部,1958年11月国家技术委员会和国务院科学规划委员会合并为国家科学技术委员会,1959年国防部航空委员会、第五部和总参装备计划部科研处合并为国防部国防科学技术委员会,基本形成了以国家科委、国防科委、中国科学院为主的国家科技管理体系,以及省、地、县三级科委和产业部门科技管理机构。

(二)1978—2012年:建设中国特色社会主义市场经济的科技管理体制改革

改革开放后,在计划经济向社会主义市场经济转型过程中,不断推进科技体制改革。改革开放和社会主义现代化建设新时期,从全国科学大会(1978年)到全国科学技术大会(1995年、2006年)、全国技术创新大会(1999年),以至全国科技创新大会(2012年、2016年),我国科技管理体制改革经历了多个阶段。

1.推动科技面向经济和经济依靠科技并举的科研管理体制改革探索阶段(1978-1994年)

2 0 世纪7 0 年代后期到8 0年代中期,我国科技管理体制改革的主要特征表现为,从恢复正常到适应商品经济发展需要,把科研院所推向市场,形成了由中科院、国防科工、产业部门、地方和高校科研机构、企业科研机构六大系统组成的科研管理体系。1985年3月《中共中央关于科学技术体制改革的决定》提出,“按照经济建设必须依靠科学技术、科学技术工作必须面向经济建设的战略方针,尊重科学技术发展规律,从我国的实际出发,对科学技术体制进行坚决的有步骤的改革。”这个阶段的科技管理体制改革,主要是“稳住一头、放开一片,促进科研机构面向经济建设”的科研机构管理制度改革。20世纪80年代中期到90年代中前期,科技管理体制改革的重点是科技计划体系、科研经费管理制度和科研机构,科研院所转企改制、促进科研成果与市场紧密结合是这个阶段科技管理体制改革的主要特征。

2.建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技管理体制改革阶段(1995-2005年)

20世纪90年代中期到21世纪初,我国科技管理体制改革从微观层面进一步推动事业单位企业化、市场化和成果产业化,宏观层面构建与市场经济相适应的科技体系,表现出与市场经济逐步成熟背景基本适应的特征,建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的新型科技体制,国家对科研机构的管理从直接控制为主转向间接管理为主。1995年6月,中共中央、国务院《关于加速科学技术进步的决定》提出,“实施科教兴国战略。建立适应社会主义市场经济体制的宏观科技管理体系。”1996年10月,国务院《“九五”期间深化科技体制改革的决定》强调,“形成科研、开发、生产、市场紧密结合的机制,建立以企业为主体、产学研相结合的技术开发体系和以科研机构、高等学校为主的科学研究体系以及社会化的科技服务体系。科技体制改革以独立科研机构特别是中央部门所属科研机构为重点。推动科技机构面向经济建设主战场。企业要成为技术开发的主体。”1998年3月,国家科学技术委员会更名为中华人民共和国科学技术部。同时,国务院成立了国家科技教育领导小组,加强对科技、教育工作的宏观指导和对科技重大事项的协调。1999年8月,中共中央、国务院《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》提出,“深化体制改革,促进技术创新和高新科技成果商品化、产业化。促进企业成为技术创新的主体,全面提高企业技术创新能力。推动应用型科研机构和设计单位实行企业化转制,大力促进科技型企业的发展。”这一阶段科技管理体制改革的重点是突出企业的技术开发主体,调整科技系统的结构,从体制上解决科研机构重复设置、力量分散、科技与经济脱节的状况,加强企业技术开发力量,促进科技与经济的有机结合。我国科研体系出现重大调整,科研院所走向市场,技术开发类科研机构实行企业化转制,其分类改革,强化国有企业市场主体和主导作用,使企业成为技术开发主体,成为这阶段科技管理体制改革的主要特征。

3.建设国家创新体系、增强自主创新能力的科技管理体制改革阶段(2006-2012年)

这一阶段,围绕增强自主创新能力、建设国家创新体系的发展战略,强化企业技术创新主体和深化科研机构改革成为科技管理体制改革的重点。2006年1月,中共中央、国务院《关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》指出,“增强自主创新能力,关键是强化企业在技术创新中的主体地位,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。深化科研体制改革,形成开放、流动、竞争、协作的知识创新体系。深化国防科研体制改革,建设军民结合、寓军于民的国防科技创新体系。”2 0 0 6 年2月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2 0 0 6-2 0 2 0 年)》提出,“以建立企业为主体、产学研结合的技术创新体系为突破口,全面推进中国特色国家创新体系建设,大幅度提高国家自主创新能力。”2007年10月,党的十七大报告提出,“深化科技管理体制改革,优化科技资源配置,完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。”国家创新体系理念引入科技体制改革,重视发挥政府、高校、科研机构、企业在国家创新体系中的相互作用,促进技术和人才的跨部门自由流动,对于产学研合作创新予以更大支持。

(三)2013年以来:实施创新驱动战略的全面深化科技管理体制改革新时代

党的十八大以来,实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家和世界科技强国,系统推进科技管理体制改革。2015年3月,中共中央、国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》指出,“改革科技管理体制。转变政府科技管理职能,建立依托专业机构管理科研项目的机制,政府部门不再直接管理具体项目,主要负责科技发展战略、规划、政策、布局、评估和监管。”2017年10月,党的十九大提出,“深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强对中小企业创新的支持,促进科技成果转化。”中国特色社会主义进入新时代,科技自立自强作为国家发展的战略支撑,健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,加强基础研究,推进关键核心技术攻关和自主创新,强化知识产权创造、保护、运用,转变政府科技管理职能、促进科技成果转移转化成为改革重点,全社会创新创业活力持续激发。

我国科技管理体制改革取得重大成效

新中国成立初期,通过建立计划经济的集中型科技管理体制,动员全国科技资源向国家战略目标领域集中,短短数年内建立了比较完整的国家科技体系,在国际封锁、国内资源贫乏的形势下实施赶超发展战略,取得了“两弹一星”等重大突破,解决了系列重大科技问题,快速缩小了与世界先进国家的科技差距。改革开放以来,我国不断推进科技体制改革,促进科技与经济结合,适应社会主义市场经济建设,增强自主创新能力建设国家创新体系,实施一系列政策措施,新时代科技管理体制改革取得了重大进展。我国创新指数世界排名从2013年的第35位跃升至2021年的第12位,实现了从跟跑到并跑以至领跑的历史性跨越,向世界科技强国的目标前进。

(一)科技管理体制改革促进了科技与经济紧密结合发展

深化科技管理体制改革有力推动了科技与经济的紧密结合,科技进步引领经济社会发展的成效显著。1978年我国科技进步对经济增长的贡献率为16.5%;2001年我国科技进步贡献率达到39.6%;2020年科技进步对经济增长的贡献率达到了60.01%。我国科技管理体制改革把握经济社会发展方向和科技发展趋势,在组织结构、运行机制、资源配置、创新活力、创新能力、成果转化与产业化等方面持续推进,提升经济发展的质量和效益,发挥了科技第一生产力的支撑作用。科技创新促进了经济发展和产业升级,拓展经济增长新空间。

(二)创新驱动战略取得重大进展,科技自立自强能力明显提升

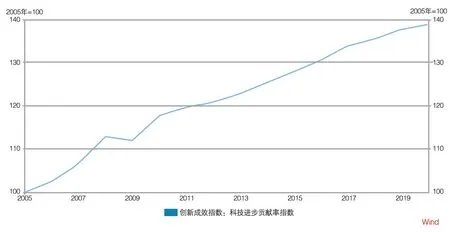

图1 我国科技进步贡献率指数发展趋势(2005-2019年)

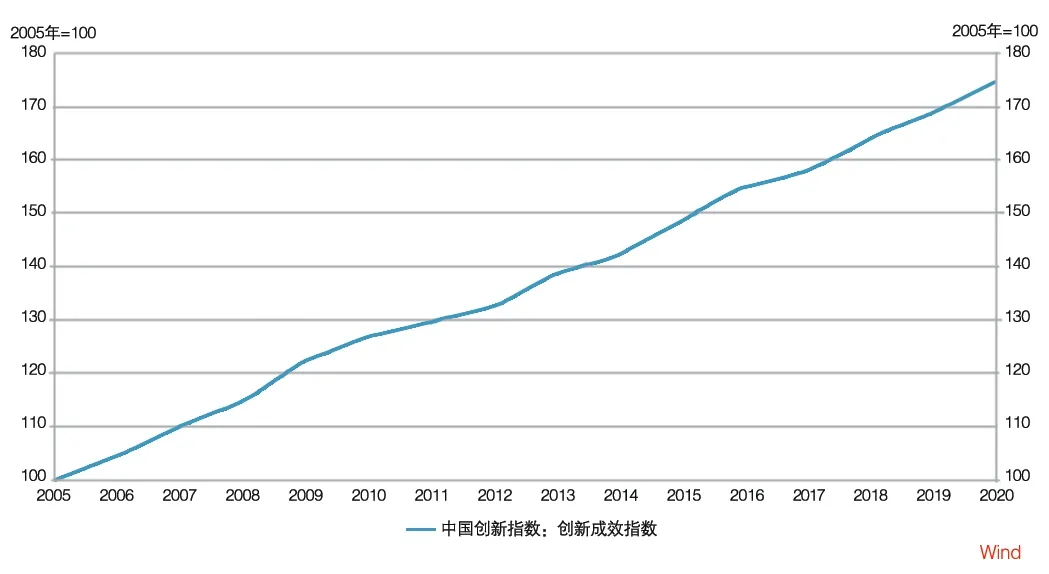

党的十八大以来,深化科技管理体制改革,创新驱动战略取得显著成效,我国与世界主要发达国家的差距明显缩小。我国全时研发人员数量世界第一,科技人才队伍持续壮大,R&D 人力投入强度保持着逐年稳定增长态势,万名就业人员中R&D人员数从2010年的33.6人年/万人上升到2019年的62.0人年/万人,年均增长7.0%。我国R&D经费继续保持稳定增长的态势,2019年我国R&D经费总量超过了2万亿元,居世界第二位。研发投入强度从2012年的1.98%持续上升至2020年的2.4%,超过了欧盟27国平均2.10%的水平,达到中等发达国家R&D经费投入强度水平。根据国家统计局社科文司的测算数据,2020年中国创新指数达到242.6(以2005年为100),比上年增长6.4%。创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数达到266.3、209.7、319.8、174.7。科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系持续健全,基础研究领域取得了重要的标志性进展。科技重点领域核心关键技术取得重大突破,科技竞争力和国际影响力显著增强。企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系不断完善,自主创新能力明显增强,5G等重大科技成果产业化取得突破,高速铁路、核电、特高压输变电等产业走在世界前列。

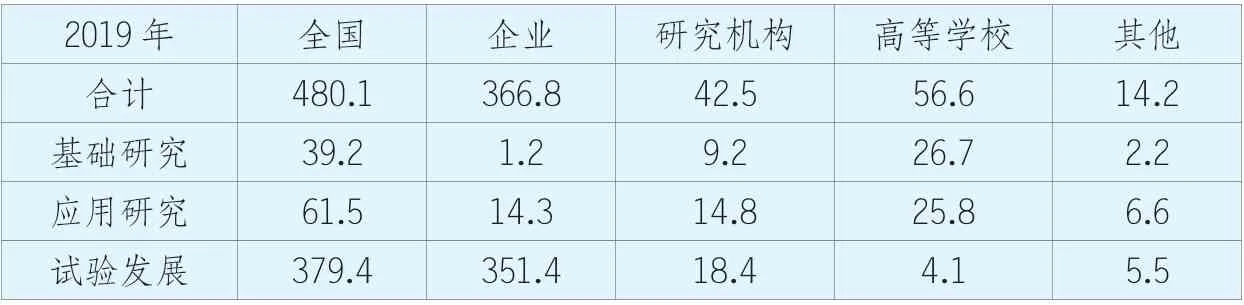

(三)科技组织结构和创新布局持续优化,产学研合作更加紧密

新时期国家科技管理主体架构和新型科技体系初步成型,我国科技组织结构和发展布局发生了重大变化,基本建立了适应创新驱动发展要求的体制机制。我国的研发能力和技术资源从改革初期主要集中在独立的科学研究机构,目前形成了企业、科研院所、高校和科技中介机构等各具优势和特色的创新布局。根据国家统计局的数据,2020年全社会研发经费支出中的企业所占比重为76.4%,政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为13.9%和8.1%。科技资源管理加强宏观统筹,整合科技资源、组织重大科技活动的能力不断提高。产学研结合发展成为企业合作创新的重要形式。2019年,我国开展产学研结合创新的企业为5.7万家,占合作创新企业的比重为34.7%;其中与高等学校合作的企业占合作创新企业的比重为28.2%,与研究机构合作的企业占全部合作创新企业的比重为15.9%。知识创新工程取得新进展,技术创新工程全面实施,区域创新活动空前活跃,体制机制障碍不断消除,形成了军民科技紧密结合、科技成果迅速向市场转化的融合创新格局。

图2 全国创新成效指数发展趋势(2005-2020年)

(四)科技管理体系和治理能力现代化建设取得重大进展

科技管理体制和运行机制不断完善,科技管理体系和治理能力现代化建设取得突出进展。2015年国务院《深化科技体制改革实施方案》提出的143条改革任务,2020年已经全面完成。科技政策与经济政策协调互动的政策体系逐步完善,科技战略规划和科技政策日益丰富,科技管理政策体系为实施创新驱动战略、建设创新型国家提供了重要的制度保障。科技法制化进程不断加快,发布了《专利法》《科学技术进步法》《促进科技成果转化法》《科学技术普及法》等法律法规。科技管理体制机制发生重要转变,国家科技管理从直接配置资源和审批项目的计划管理为主,向促进创新创业的政策制度环境为主转变;科技活动从科研机构为主体,向企业为主体、产学研结合转变;科技投入从政府配置资源为主,向多元化创新投入体系转变。科技资源配置充分发挥市场的作用,科研机构职责定位不清、力量分散、创新能力不强的问题逐步解决,政府研究机构的R&D 活动投入继续保持稳定增长,形成了大批国际一流优势学科领域和研究基地。

表1 全国研发人员按活动类型与执行部门分布 单位:万人年

(五)中国特色国家创新体系建设取得重大进展,企业创新主体地位显著提升

随着我国科技管理体制改革的推进,加快以政府为主导、充分发挥市场配置资源的决定性作用、各类科技创新主体紧密联系和有效互动,中国特色国家创新体系建设取得重大进展。改革开放初期,我国主要的科技创新活动集中在高等院校和科研机构。随着我国科技管理体制改革的政策推进,发挥市场作用,建立企业主导、产学研合作的技术创新机制,企业创新在国家战略中的地位不断提升,从20世纪90年代的技术开发主体、2 1 世纪初期的技术创新主体,目前已成为创新主体。1993年11月党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》首次提出“使企业成为技术开发的主体”,企业技术创新主体地位开始逐渐明确。2006年2月《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》提出,“支持鼓励企业成为技术创新主体。推动以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设。”2015年3月中共中央、国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》提出,“促进企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。”2020年11月,党的十九届五中全会明确提出,“强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚。”企业已经成为我国研发经费投入和研发人员投入的主要来源。企业占国内发明专利授权总量的比重持续增长,从2012年的54.7%上升至2019年的61.6%;2020年,国内拥有有效发明专利的企业共24.6万家,企业发明专利申请量占全国的65%。企业重大技术创新成果竞相涌现,企业成长为我国参与国际科技竞争的生力军,企业创新主体地位显著提升。

图3 全国创新产出指数发展趋势(2005-2020年)

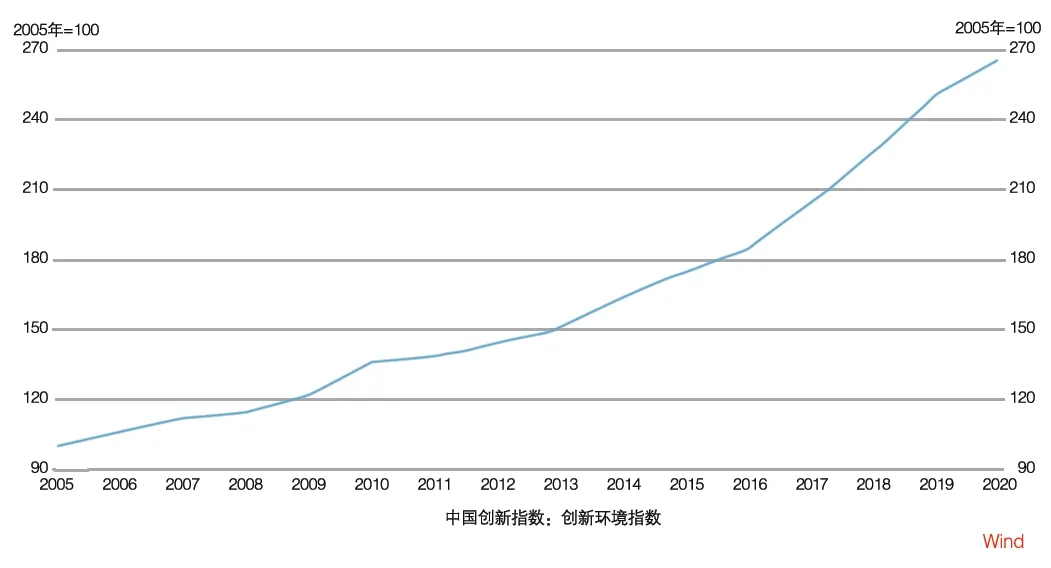

(六)科技创新环境越来越好,形成了政府、企业、社会良性互动的创新创业生态

随着科技管理体制改革的持续推进,提升了全社会创新创业热情和市场活跃度,我国科技创新的硬环境越来越好,软环境越来越宽松,政府与市场的关系处理上形成了具有中国特色的“双有”治理模式。国家统计局的数据显示,我国创新环境指数呈现持续增长态势,2 0 2 0 年达到266.3。从科技面向经济和经济依靠科技并举,到构建以企业为主体的国家创新体系,再到创新驱动发展,为各类创新主体创造了适宜创新发展的政策环境,创新环境不断优化。党的十八大以来,全面深化科技管理体制改革,长期以来制约科技创新发展的问题和障碍得到了突破,制约科技人员积极性发挥的科技项目和经费管理问题逐步解决。培育和发展各类科技中介服务机构,逐步建立了社会化、网络化的科技中介服务体系。深化科技评价和奖励制度改革,突出体现科研人员的智力劳动价值。健全科技伦理体系,加强科研诚信建设,在全社会营造尊重知识、热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围,大众创业、万众创新形成共识,市场主体保持旺盛增长势头,创新创业活力明显激发。

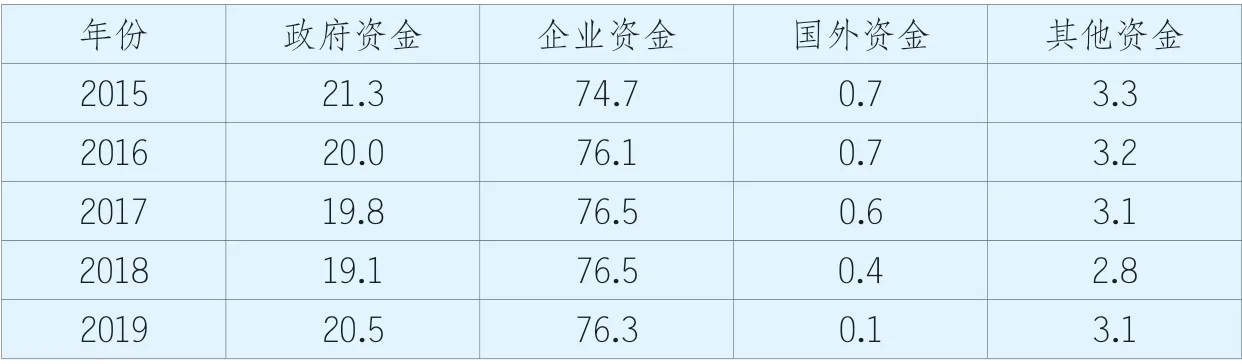

表2 全国研发经费的资金来源构成(2015-2019年) 单位:%

深化科技管理体制改革的政策展望

纵观我国科技管理体制改革进程和成效,在适应社会主义市场经济和建设创新型国家的改革进程中,探索科技管理体制改革新路径,形成了具有中国特色的科技管理体制和国家创新体系。党的十九届五中全会提出,“深入推进科技体制改革,完善国家科技治理体系,优化国家科技规划体系和运行机制,改进科技项目组织管理方式。”随着党中央正式宣布全面建成小康社会,新时代提出了深化改革新任务新要求,引领我国科技管理体制改革进入新征程。

图4 全国创新环境指数发展趋势(2005-2020年)

(一)深化科技管理体制改革的关键是正确处理政府、市场、科技主体之间的关系

正确处理政府、市场、科技主体三者之间的关系,是进一步深化科技管理体制改革的关键路径。加快完善社会主义市场经济体制,市场和政府相互补充、相互促进,“有为政府”和“有效市场”协同发展,尊重市场决定资源配置的规律,更好发挥政府作用,政府管好那些市场管不了或管不好的事情。强化政府公共服务职能,政府主导促进事业发展,市场主导促进产业发展,科研院所分类改革,强化企业创新主体地位,促进产学研深度融合,逐步形成中国特色的政府、市场、科技主体之间的动态协调互动关系。

(二)加大创新的需求侧政策扶持力度是提升科技创新供给质量的重要举措

国内外环境正在发生深刻变化,经济社会对科技创新不断提出重大而急迫的需求。我国在源头上可用于转化的高质量创新成果比较缺乏,科技成果与产业需求之间存在差距。要从供给侧和需求侧双向提高技术创新质量,深化技术创新供给侧结构性改革,探索引领市场需求的创新合作机制,加大创新的需求侧政策扶持力度,推动高校、科研院所与企业深度融合创新,鼓励高校和科研机构根据市场需求进行创新;坚持以市场需求为导向,探索通过购买服务的方式支持共性技术、公益技术开发,引导创新资源向企业集聚,优化创新要素资源配置。

(三)加强科技创新政策的有效衔接和整体协调是深化科技管理体制改革的重点内容

提高科技创新政策的整体协同。科技创新政策涉及多个政府部门,创新资源、创新主体、运行机制、外部协同、创新环境等相互关联作用,要提高政策体系整体协同水平,优化营商环境,加强产学研融合和国际化合作研发的政策支持,提高金融发展对创新项目的资本配置总量,重点解决企业基础研究投入不足、缺少企业家精神、缺乏颠覆性技术创新、缺少创新型龙头企业等创新发展难题,加速提高企业技术创新能力。

(四)推动科技管理体制改革向科技治理体系现代化的理念提升是全面实施创新驱动战略的新动力

党的十九届六中全会指出,“坚持开拓创新。创新是一个国家、一个民族发展进步的不竭动力。”我国已开启建设社会主义现代化新征程,推动我国从科技管理到科技治理的理念提升,从政府主导的“科技管理”向发挥市场决定性作用的“创新治理”转变。科技管理体制改革要更加强化企业创新在国家创新体系和国家科技治理现代化中的战略地位,突出政府、科技企业、高校、科研机构、科技社团和中介组织、金融机构等多元主体参与、实现良性协调互动的过程、形式和结果,激发全社会参与创新创业和科技治理现代化建设的积极性,为全面实施创新驱动发展战略提供新动力。