近40年三江源区高寒草地气候资源利用率及载畜量

2022-04-26王春雨王军邦张法伟李英年李红琴杨永胜罗方林

王春雨,王军邦,张法伟,李英年,李红琴,杨永胜,罗方林

(1. 中国科学院西北高原生物研究所, 青海 西宁 810001;2. 中国科学院大学, 北京 100049;3. 中国科学院地理科学与资源研究所 /中国科学院生态系统网络观测与模拟重点实验室 / 国家生态科学中心, 北京 100101;4. 洛阳师范学院, 河南 洛阳 471934)

三江源区是长江、黄河、澜沧江三大河流的发源地,是中国中东部地区和南亚国家保障生态环境安全和可持续发展的重要屏障。独特的地理环境和气候条件使三江源成为我国生态系统最敏感、最脆弱的地区之一[1]。草地是三江源地区最主要的生态系统类型,其面积约占70%[2],提供了畜牧业生产,生态环境和气候调节等重要生态系统服务和功能。过去几十年,受气候变化和人类活动(过度放牧和无序采伐)的共同影响,三江源地区高寒草地生态系统严重退化[3-4],退化草地占可用草地面积的26%~46%,生态系统结构和功能受到严重干扰[5-6],加剧了“草畜矛盾”,引发了一系列生态环境和牧民生计问题。因此,探明牧草产量及载畜潜力的时空变化,及时制定畜牧业发展与生态保护的应对策略,对实现区域可持续发展至关重要[7]。

区域产草量通常以地面调查和建立地面调查结果与表征植被生产力的特征变量如净初级生产力(net primary productivity, NPP)和 归 一 化 植 被 指 数(normalized difference vegetation index, NDVI)之间经验关系的方式获得。地面调查结果精度高,但由于三江源区地处青藏高原腹地,面积广大,取样难度大,地面调查无法满足大尺度的数据需求。因此经验模型和生态模型成为产草量模拟的重要手段,GLO-PEM 模型、CASA模型以及MODIS的NDVI和NPP数据产品[8-12]被广泛用于三江源地区。但以往研究多集中在草地产草量模拟和载畜压力状况分析,全球变化背景下,青藏高原气候变化对草地生产力产生了深刻影响。假设在其他因子处于最佳状态时单位面积和单位时间内由气候因素所决定的植物产量称为植物气候生产力[13],那草地气候产草量则反映了其他因素处于最佳状态时,草地在一定气候条件下所能达到的最高产量,代表了产草量的潜力水平。而草地气候资源利用率反映了草地对气候资源的利用状况,通常用草地现实产草量与气候产草量的比值表示[14]。准确估算草地气候产草量、气候资源利用率及其时空变化,对于掌握气候变化背景下的草地生产能力、有效调控放牧数量和质量、保护草地资源、提高牲畜生产性能具有重要意义。

目前针对三江源区草地气候资源利用率的研究相对较少,相关研究主要利用数理统计方法(经验模型)简单刻画牧草气候生产力格局,无法评估理论载畜量,且难以精确描述时空格局演变趋势[15-18]。随着生态过程模型和遥感观测技术的发展,建立在碳循环过程及其生理生态学基础上的遥感-过程耦合模型(GLOPEM-CEVSA)[19-21]为研究草地现实和气候产草量提供了重要的方法基础,有研究表明NPP模型中GLOPEM-CEVSA模型的估算精度最高[22]。本研究利用GLOPEM-CEVSA模型分析1981-2018年三江源区草地现实产草量和气候产草量及相应理论载畜量的时空格局及变化趋势,评价气候资源利用率,明晰产草量及载畜量提升空间,旨在为气候变化背景下合理规划三江源牧业生产和草地生态系统管理提供理论基础和数据支撑。

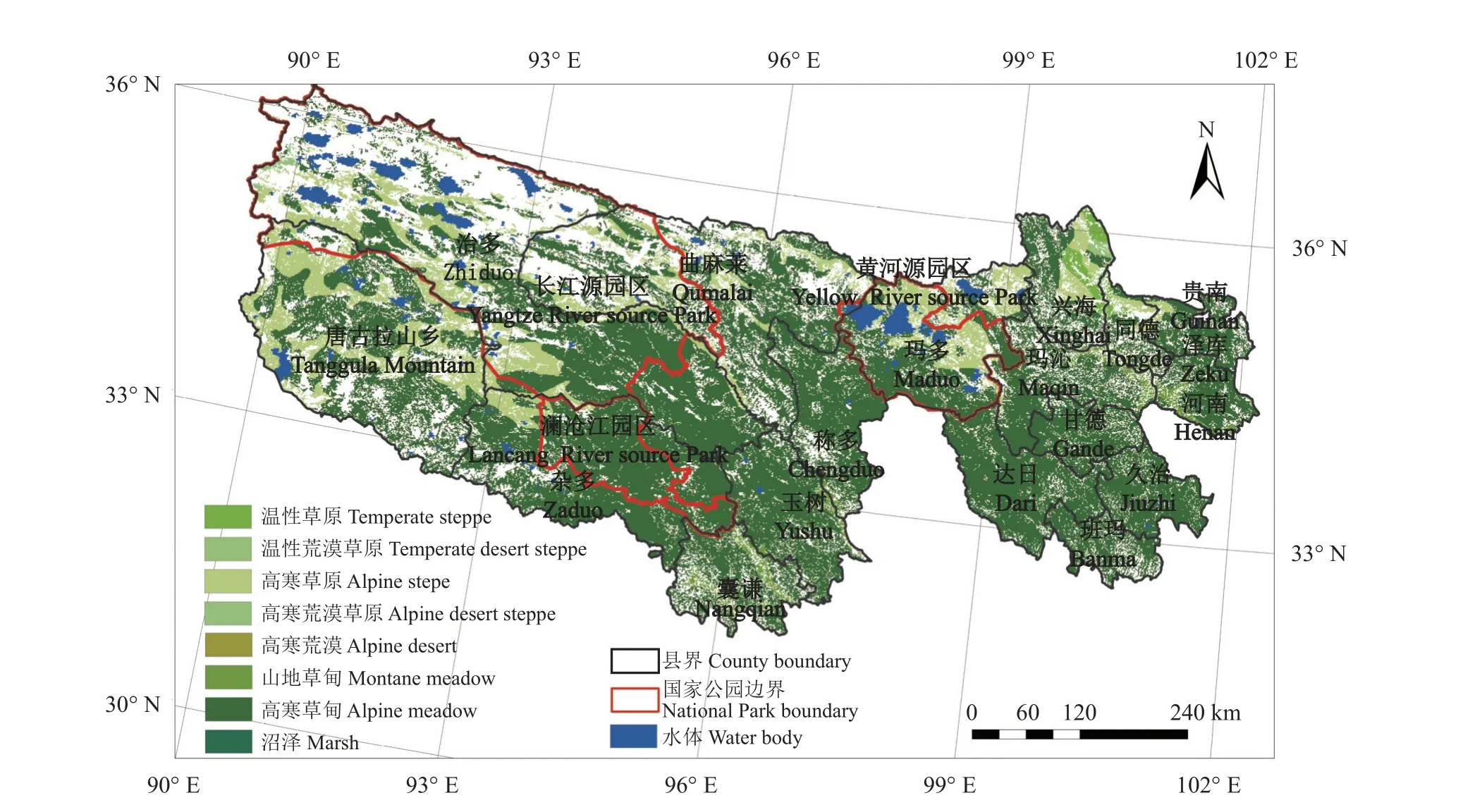

1 研究区概况

三江源区地处青海省南部,位于31°39′~36°12′ N, 89°45′~102°23′ E,行政区域包括玉树、果洛、海南和黄南4个藏族自治州的16个县和格尔木市的唐古拉山乡(图1),总面积36.3 × 104km2。其中,三江源国家公园面积占31.16%,包括长江源、黄河源和澜沧江源3个园区。三江源区地貌以复杂的山地地貌为主,地势由东南至西北逐渐抬升,平均海拔4 000 m以上。源区气候属典型的高原大陆性气候,冷热两季交替、干湿两季分明,年平均气温为-5.6~4.9 ℃,年总降水量为391.7~764 mm。受到来自南部孟加拉湾暖湿气流及阿尼玛卿山和巴颜喀拉山的拦截作用,源区由东南至西北温度和降水量均逐渐降低[23]。源区植被以天然草地为主,草地面积占源区总面积的65.4%[2]。主要草地类型为高寒草甸、高寒草原及温性草原,草地类型由东南向西北总体上依次从灌丛、高寒草甸、高寒草原过渡到高寒荒漠,东北部集中分布小面积的温性草原。受地理、气候等条件的制约,该地区的草地生态系统极其脆弱,利用不当极易遭受破坏而使其发生退化[24]。

图1 三江源地理位置及草地类型分布Figure 1 Location and grassland types of the Three River Headwaters region

2 数据与方法

长时间序列的草地产草量模拟通过草地净初级生产力模拟计算获得。现实产草量与气候产草量模拟主要通过控制植被吸收光合有效辐射的比率(fraction of absorbed photo-synthetically active radiation,FPAR)模块的输入来实现。为了提高现实产草量时空模拟的准确性以及实现气候产草量的模拟,利用GLOPEM-CEVSA模型模拟了1981-2018年空间分辨率为1 km、时间尺度为8 d的草地NPP,然后根据年NPP计算获得每年产草量数据。

2.1 研究数据

模型主要输入数据包括气象数据(最高温度、最低温度、降水量、风速、日照时数和相对湿度)、FPAR数 据、数 字 高 程 模 型(digital elevation model, DEM)数据及土壤质地数据等。气象数据是利用全国753个和周边国家345个气象台站观测数据经澳大利亚国立大学ANUSPLIN[25]软件插值得到的空间分辨率为1 km、时间分辨率为8 d的栅格数据,研究表明ANUSPLIN插值的数据分别能解释94%和77%的气温和降水空间变异,显著优于其他方法[26]。 基于卫星遥感参数反演的FPAR,是将1981-2015年GIMMIS NDVI3G数据反演的FPAR与MODIS提供的2000年以来的FPAR数据产品(MCD15A2)进行插值及构建人工神经网络模型等算法融合得到的1981-2018年1 km空间分辨率每8 d时间步长的数据产品[27]。最大和最小叶面积指数(leaf area index,LAI)提取于MCD15A2提供的空间分辨率为 1 km、时间分辨率为8 d的陆地植被LAI数据产品。土壤质地数据来自刘明亮[28]的全国土壤质地数据,DEM数据来源于SRTM (shuttle radar topography mission)[29],各类草地分布数据来源于1∶100万比例尺的草地资源图[30]。模型输出结果空间分辨率为1 km,投影为Albers圆锥等面积投影。

三江源草地类型的主体是高寒草甸,产草量模型结果验证数据来源于对三江源的河南县(34°44′03″ N,101°36′04″ E)、甘德县(33°57′57″ N, 99°52′14″ E)和曲麻莱县(34°07′ N, 95°48′ E)以及三江源东北部的海晏县(36°55′ N,100°59′ E)共4个气象台站高寒草甸2000 - 2015年的长期监测数据。每年5月 -9月,在气象台站100 m × 100 m的草地样区中随机选取5个1 m × 1 m的样方剪取全部地上植物,将植物置于65 ℃烘箱烘干至恒重后称重。选取5个月中测得的最大地上生物量作为该年草地地上生物量(牧草产量)。

2.2 草地产草量模拟

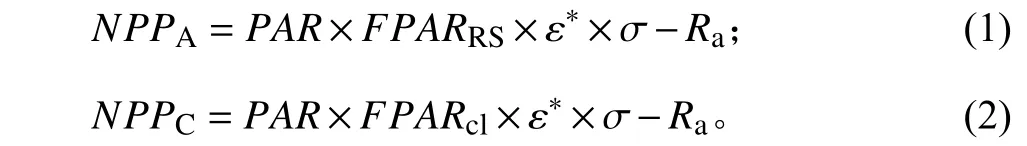

基于光能利用率,利用植物光合作用所产生的有机质总量减去自养呼吸得到净初级生产力(公式1、2)。本研究中用于模拟现实产草量的FPAR数据是基于卫星遥感参数反演的现实FPAR (FPARRS);气候产草量的计算采用与GLOPEM-CEVSA模型一致的模型构造方式,但其中FPAR的计算通过利用气候变量模拟LAI获得潜在FPAR (FPARcl)来实现,由于作为能量和物质基础的生态气候要素中的温度和水分对草地气候生产力起着决定作用,LAI通过对实际LAI进行温度和水分订正获得(公式4)。

式中:NPPA和NPPC分别为草地现实和气候净初级生产力;PAR为光合有效辐射;FPARRS为现实FPAR;Ra为植被自养呼吸;ε*为基于气孔导度类比模型,认为在理想状态下,植被存在潜在的最大光能利用率,植被由于受环境影响(σ)而不能达到最大光能利用水平[20]。FPARcl利用比尔定律简单描述如下:

式中:FPARcl为气候变量驱动的潜在光合有效辐射比率;k为消光系数,取值0.5;LAI计算[31]由下式表示:

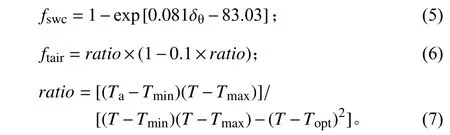

式中:LAImin和LAImax分别为最小和最大叶面积指数;fswc和ftair分别为土壤水分和温度对植被生长的限制,其计算如公式(5)、(6)、(7)表示:

式中:ratio为温度对气孔导度的影响;δθ为土壤表层1 m深 度 的 土 壤 水 分 亏 缺;Ta、Tmin、Tmax、Topt分别为气温、最低温、最高温和最适温度。

由于NPP=ANPP+BNPP(ANPP为植被地上部分生产力,BNPP为植被地下部分生产力),因此可通过各类草地植被地下部分和地上部分净初级生产力的比值估算草地产草量(GY)[8]:

式中:GYA和GYC分别为草地现实产草量和气候产草量,NPPA和NPPC分别为草地现实和气候净初级生产力。根据Fan等[8]的方法及数据,计算得到高寒草甸、高寒草原、高寒荒漠、温性草原和沼泽的BNPP/ANPP值分别为7.22、9.75、3.29、3.28和3.17。最后根据草地生物量与NPP的换算系数(0.45)将GY换算成干物质量,产草量单位为kg·hm-2。

2.3 理论载畜量

根据相关研究,利用以下公式计算研究区域内的理论载畜量[32]:

式中:CL为草地理论载畜量,即单位面积草地适宜承载的羊单位(SU·hm-2);Ym为单位面积草地的产草量(kg·hm-2)。Co为全年草地利用率,按相关标准(NY/T635-2002)[33]确定,高寒草甸、高寒草原、高寒荒漠、温性草原和沼泽的草地利用率分别为50%、35%、15%、40%和25%;Sf为每个羊单位家畜每日食物摄入量,按相关标准(NY/T635-2002)将1.8 kg含水量为14%的标准干草换算成不含水的干草为1.548 kg;Gt为草地放牧时间,按365 d计算。

2.4 草地气候资源利用率

草地气候资源利用率计算如下:

式中:C为草地气候资源利用率,反映草地对气候资源的利用状况;GYA和GYC分别为草地现实产草量和气候产草量。

2.5 产草量和理论载畜量时空变化分析

采用基于最小二乘法的线性趋势线分析产草量和载畜量在时间尺度上的变化趋势[34],并根据F检验确定拟合方程的可靠性:

式中:S为回归趋势斜率,S为正值表明产草量(或载畜量)呈增加趋势,S为零或负值表明产草量(或载畜量)保持不变或呈减少趋势;n为所研究的总年份数;xi为栅格在第i年的产草量(或载畜量)。

3 结?果与分析

3.1 模型验证

除通过对比产草量模拟值与草地调查值进行模型验证外,产草量时空变化特征也是产草量模拟关注的重要方面。本研究将模型模拟的地上生物量与站点值进行相关分析,并计算观测值与模拟值之间的均方根误差(root mean squared error, RMSE) (图2)。结果显示,虽然4个站点模型模拟的产草量值较野外调查值总体稍低,但两者间均具有显著的线性相关关系(P< 0.05),表明模型对三江源区主要草地类型高寒草甸生产力模拟具有较好的准确性。就观测值与模拟值间相关系数的R2而言,除甘德县以外,其余站点的均大于0.4。就RMSE而言,虽然河南县的RMSE较大,但R2相对较大,模型总体较精确地模拟了4个站点的产草量年际变化特点。

图2 三江源高寒草甸地上生物量地面观测值与模型模拟值相关性Figure 2 The correlations between the model simulation and field observations of aboveground biomass (AGB) in the Three River Headwater region

3.2 现实产草量分布格局及时空变化

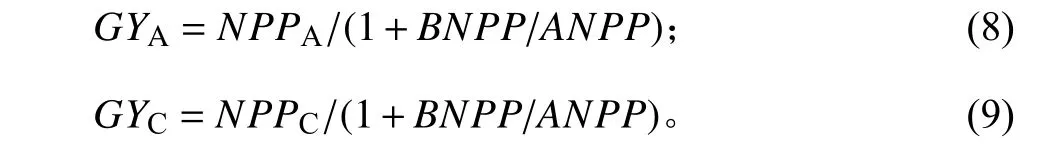

1981-2018年,三江源全区年平均现实产草量为852.56 kg·hm-2,空间分布呈现由东南向西北方向递减的特点(图3)。东部的河南产草量最高(1 885.94 kg·hm-2),同德和泽库的平均产草量超过了1 600 kg·hm-2,西部的唐古拉山乡产草量最低(339.43 kg·hm-2),中部曲麻莱和治多产草量低于650 kg·hm-2。3个园区中澜沧江源园区现实产草量最高(888.41 kg·hm-2),黄河源园区次之(657.22 kg·hm-2),长江源最低(419.11 kg·hm-2) (图4)。2001-2018年三江源区南部和东部的平均现实产草量高于1981-2000年(图3a, b)。

图 3 1981-2018年3个时段三江源区平均现实产草量(a, b, c)及其变化趋势(d, e, f)空间格局Figure 3 Spatial pattern of average GYA (a, b, c) and changing trends (d, e, f) of inter-annual GYA in Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

近40年来三江源区草地现实产草量变异系数为12.50%,2010年现实产草量达最高(1 145.28 kg·hm-2)。空间上90.1%的草地产草量呈明显的增加趋势(图3f),平均增长率为6.68 kg·(hm2·a)-1(图5)。2000年前后两个时段产草量变化空间格局具有明显差异,2000年后现实产草量明显增加区域向西北转移,快速增加区域由2000年前的河南、泽库、玛沁转移到达日、玛多(图3d、e)。2001-2018年期间黄河源园区和长江源园区的产草量明显增加的草地面积较前一时段分别增加31.77%和9.87%,澜沧江源园区略有下降(3.72%)。但从增长率来看,黄河源园区产草量平均增长率较前一时段上升,但长江源和澜沧江源略有下降。

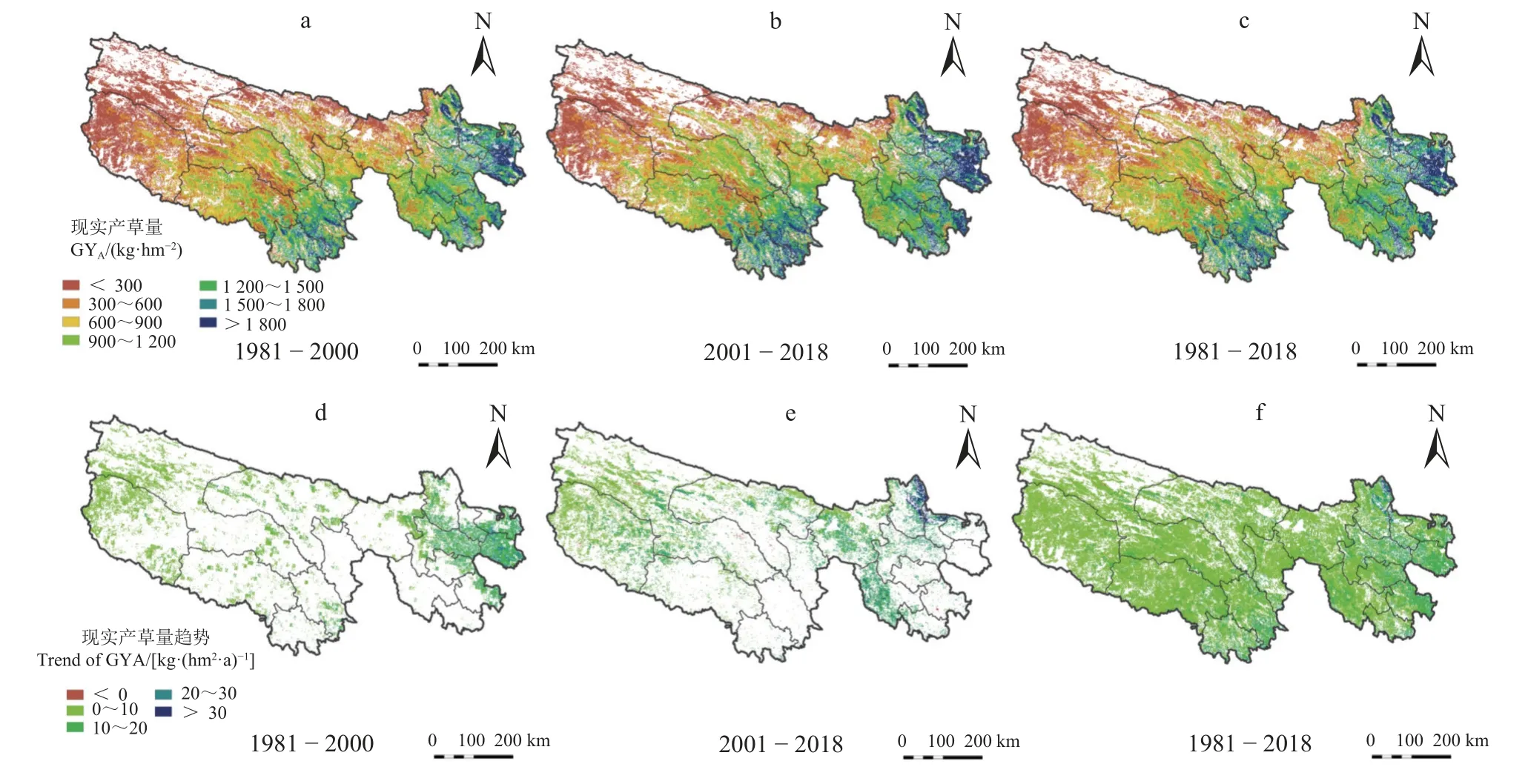

3.3 气候产草量分布格局及时空变化

1981-2018年,三江源全区年平均气候产草量为1 357.14 kg·hm-2,是现实产草量的1.59倍,空间分布与现实产草量一致,呈由东南向西北方向递减的特点(图6a、b、c)。东部的同德、河南平均气候产草量超过了2 300 kg·hm-2,而西部的唐古拉山乡平均产草量为448.25 kg·hm-2。长江源、黄河源、澜沧江源园区平均气候产草量分别为641.17、988.41 和1 435.02 kg·hm-2(图4)。1981-2018年三江源区草地气候产草量年际变异(CV = 9.2%)和平均增加速率[6.49 kg·(hm2·a)-1]均略低于现实产草量,产草量高值出现在2006、2010、2016年(图5)。

近40年三江源区91.15%的草地气候产草量呈显著上升趋势(图6f),但在2000年前后两时段存在明显的空间异质性。1981-2000年,全区37.66%的草地气候产草量明显增加 (图6d),东部河南和泽库的增长率最高,仅班玛少部分地区产草量明显减少;2001-2018年,全区大部分地区气候产草量变化稳定或没有明显的变化趋势 (图6e),产草量显著增加的草地集中在中部地区,面积较前一时段减少了29.72%,但增长速率略有增加[10.4 kg·(hm2·a-1)]。黄河源园区和长江源园区的气候产草量明显增加的草地面积较前一时段分别减少9.56%和40.63%,但澜沧江源园区增加了52.1%。

图6 1981-2018年3个时段三江源区平均气候产草量(a, b, c)及其变化趋势(d, e, f)格局Figure 6 Spatial pattern of average GYC and changing trends of inter-annual GYC in Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

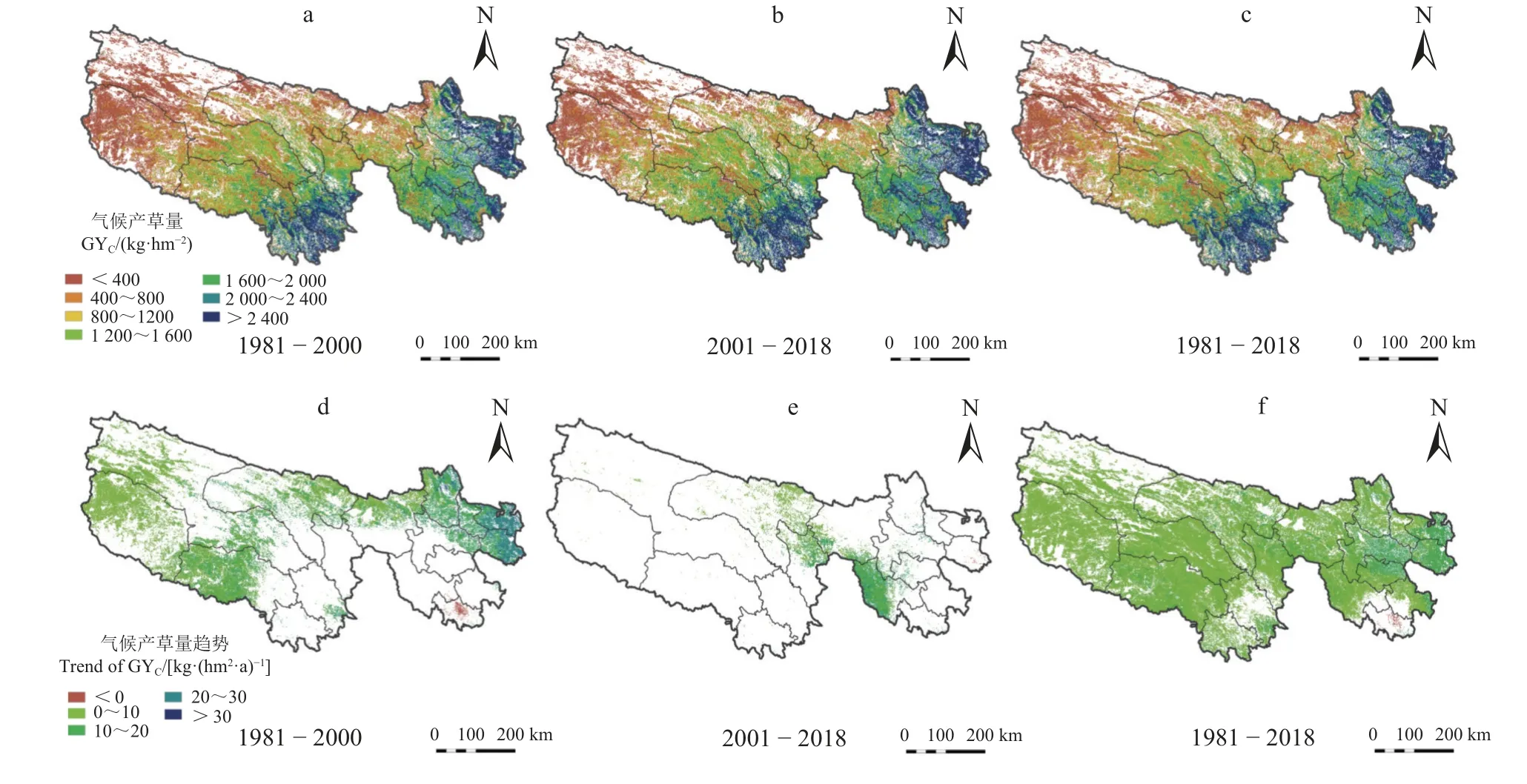

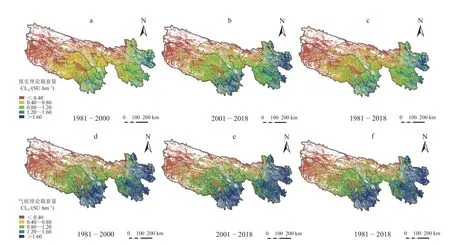

3.4 现实产草量下的理论载畜量

1981-2018年三江源区草地现实产草量下的平均理论载畜量为0.74 SU·hm-2,也呈东南向西北递减的特点(图7a、b、c)。现实产草量较高的东部地区理论载畜量相应较高,河南、同德、泽库的理论载畜量超过了1.30 SU·hm-2,中部的治多、曲麻莱和西部的唐古拉山乡理论载畜量不足0.55 SU·hm-2。3个园区理论载畜量也有明显差异,澜沧江源园区最高(0.78 SU·hm-2),黄河源园区次之(0.55 SU·hm-2),长江源园区最低(0.35 SU·hm-2) (图4)。

图4 1981-2018年三江源区草地平均产草量和理论载畜量Figure 4 The average grassland yield and theoretical livestock-carrying capacity of the Three River Headwaters region from 1981 to 2018

时间序列上,1981-2018年三江源区理论载畜量显 著 增 加(P< 0.01) (图5),平 均 增 长 率 为0.057 SU·[hm2·(10 a)]-1,且各时段的空间分布及变化格局与现实产草量分布及变化格局基本一致。1981-2000年和2001-2018年三江源区平均理论载畜分别为0.68 和0.80 SU·hm-2(图7a、b),后一时段理论载畜量明显变化的区域平均增长率高于前一时段。就3个园区而言,1981-2000年长江源、黄河源、澜沧江源理论载畜量明显变化区域的平均增长率分别为0.03、0.06和0.07 SU·[hm2·(10 a)]-1,后一时段的增长率均较前一时段上升。

图5 1981-2018年三江源区产草量及理论载畜量年际变化趋势Figure 5 The changing trends of inter-annual grassland yield and theoretical livestock-carrying capacity in Three River Headwaters region from 1981 to 2018

3.5 气候产草量下的理论载畜量

近40年来,三江源区草地气候产草量下的平均理论载畜量为1.17 SU·hm-2。河南、同德、泽库超过了1.80 SU·hm-2,分别是现实产草量下理论载畜量的1.23倍、1.3倍和1.32倍,唐古拉山乡仅有0.35 SU·hm-2(图7)。澜沧江源、黄河源、长江源园区的平均理论载畜量分别为1.26、0.81和0.53 SU·hm-2(图4)。时间序列上,1981-2018年三江源平均理论载畜量显著增加(P< 0.01),平均增长率为0.06 SU·[hm2·(10a)]-1(图5)。

图7 1981-2018年3个时段三江源区现实产草量和气候产草量下的平均理论载畜量空间格局Figure 7 Spatial pattern of average CLA (a, b, c) and CLC (d, e, f) in Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

空间上,理论载畜量的变化格局与气候产草量变化格局基本一致。2001-2018年理论载畜量明显变化区域的平均增长率略高于1981-2000年。相较于前一时段,后一时段黄河源明显变化区域的平均增长率增加了0.02 SU·hm-2·(10 a)-1,而长江源和澜沧江源园区分别下降了0.04和0.01 SU·[hm2·(10 a)]-1。

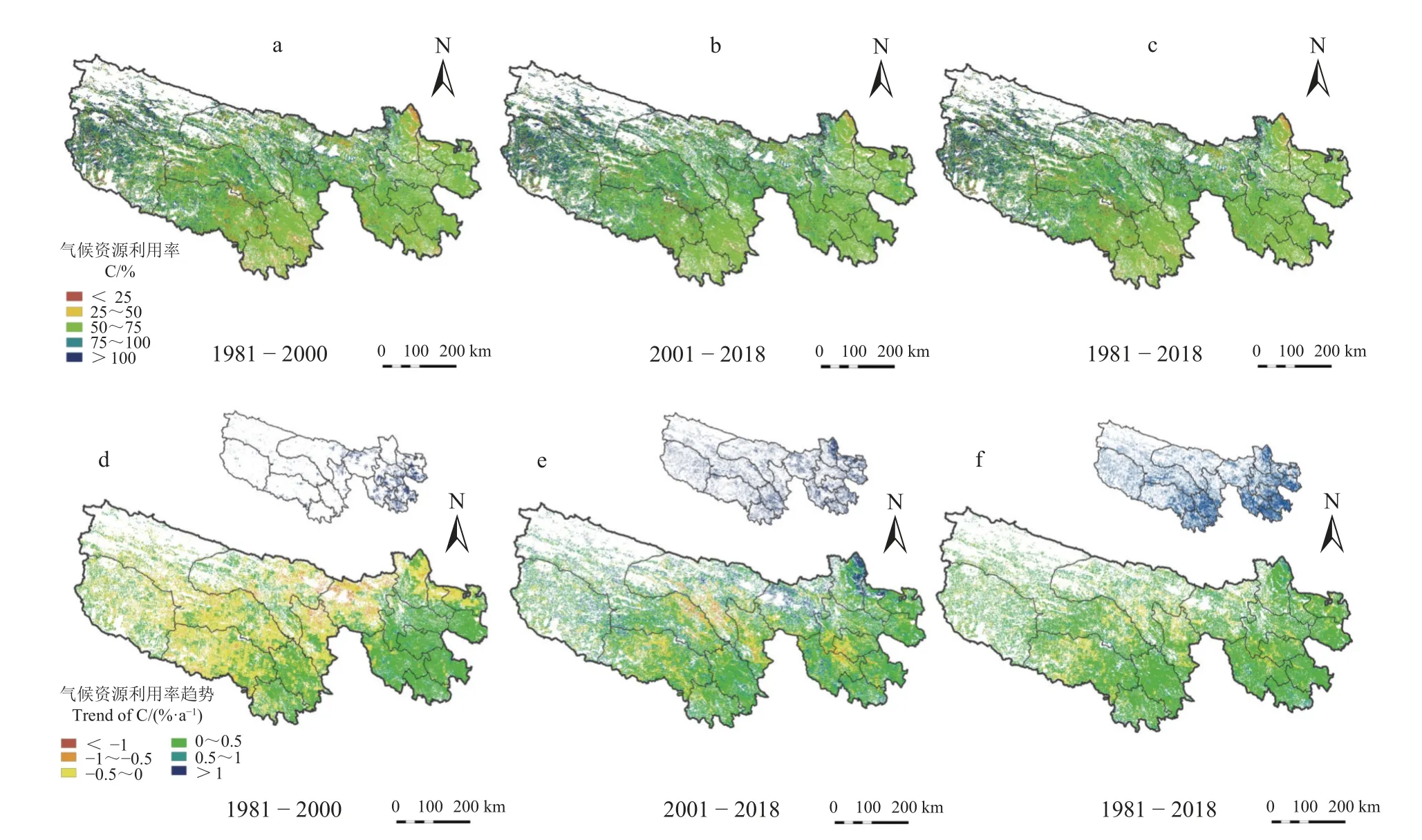

3.6 草地气候资源利用率及理论载畜量潜力

1981-2018年,三江源地区平均气候利用率为68.58%,空间上总体呈西北较高东南较低的分布特点(图8)。长江源、黄河源和澜沧江源园区草地气候资源利用率分别为65.31%、66.42%和61.92%,三江源区南部的囊谦和玉树的气候资源利用率不足60%。

图8 1981-2018年3个时段三江源区平均气候资源利用率(a, b, c)及其变化趋势(d, e, f)空间格局Figure 8 Spatial pattern of average climate resource utilization rate and trends in the Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

近40年三江源区大面积草地气候资源利用率呈上升趋势(图8f)。1981-2000年期间,3个园区大部分地区气候资源利用率表现为下降趋势(图8d),2000年后三江源区气候资源利用率明显上升的草地面积增加了16.7%,且主要集中在3个园区内部(图8e)。就气候产草量而言,1981-2018年三江源区产草量具有505.53 kg·hm-2的增产潜力,理论载畜量具有0.44 SU·hm-2的载畜潜力,而且东南部气候资源潜力显著高于西北部。

4 讨论与结论

4.1 不确定性分析

通过与近几年三江源区产草量相关研究结果对比发现,研究时段的不同、模型选择的不同以及数据来源的差异是造成三江源区产草量模拟结果差异的主要原因。本研究利用GLOPEM-CEVSA模型模拟的1981-2018年三江源草地平均现实产草量结果高于遥感模型但低于经验模型,介于遥感模型和经验模型之间 (表1)。但本研究现实产草量自东南向西北逐渐降低的空间分布格局及年际变化趋势与以上研究均一致。GLOPEM-CEVSA模型对三江源区NPP的模拟准确度较高[20],但本研究对4个站点产草量的模拟值总体低于观测值,可能是因为验证点数据为围封状态下获取的样本数据,但由于模型结果空间分辨率为1 km × 1 km,反映的是栅格单元内的平均状态,导致产草量低估的情况。此外,三江源高寒草地空间异质性较强,地下地上净初级生产力的比值差异较大,计算产草量时不同草地类型的BNPP/ANPP 根据调查结果设置为常数,也会对产草量模拟造成一定误差。由于草地产量估算结果和承载力计算方法的不同,本研究模拟的三江源地区的理论载畜量略高于GLO-PEM模型估算的(0.44 ± 0.05) SU·hm-2[8],高 于CASA模 型 估 算 的2015年的理论载畜量0.55SU·hm-2[11]和机器学习反演的2001-2016年理论载畜量0.59 SU·hm-2[35],略低于基于MODIS NPP估算的2010年的三江源平均理论载畜量0.79SU·hm-2[11]。本研究中草地利用率根据相关标准(NY/T 635-2002)中各草地类型草地利用率确定,使理论载畜量计算具有更高的准确性,而Fan等[8]没有考虑草地之间的差异。但Fan等[8]对冬季牧场和夏季牧场进行了区分,由于数据限制,本研究没有考虑冬/夏牧场的差异。今后研究中,将基于冬、夏牧场的空间分布数据实现更准确的产草量及理论载畜量模拟。三江源区草地气候产草量相关研究较少,主要集中在净初级生产力水平,本研究气候产草量结果与相关的三江源草地气候生产力研究[15,37]结果在空间分布格局和变化趋势上具有较好的一致性。

表1 不同研究模拟的三江源区草地产草量结果Table 1 Grassland yield of the Three River Headwaters region in different studies

4.2 产草量空间分布及时空变化

三江源区草地产草量的空间分布特点与该地区的东南部温暖湿润利于草地生长而西北部寒冷干燥限制草地生长的气候梯度密切相关。降水最丰富、热量条件较好的澜沧江流域草地现实和气候产草量均最高,高寒且降水少的长江流域产草量最低,而水热条件介于前两者之间的黄河流域平均产草量介于前两者之间。近40年来,三江源区现实产草量显著增加,研究表明,在全球气候变化背景下,三江源地区的平均气温从20世纪80年代开始迅速上升,并且区域平均降水量总体也呈增加趋势[38],气候暖湿化为草地植被生长提供良好的水热条件,有利于草地生长和草地生产力的提高[39-41]。此外,2000年以来气候暖湿化更加明显[42],加之国家在2000年以来先后批准成立了三江源国家级自然保护区,并于2005年批准实施了《三江源自然保护区生态保护和建设工程》[43],生态保护和建设工程的实施与气候变化共同作用使产草量显著增加。

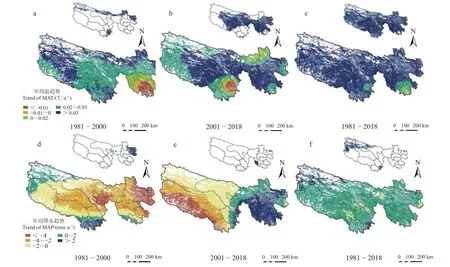

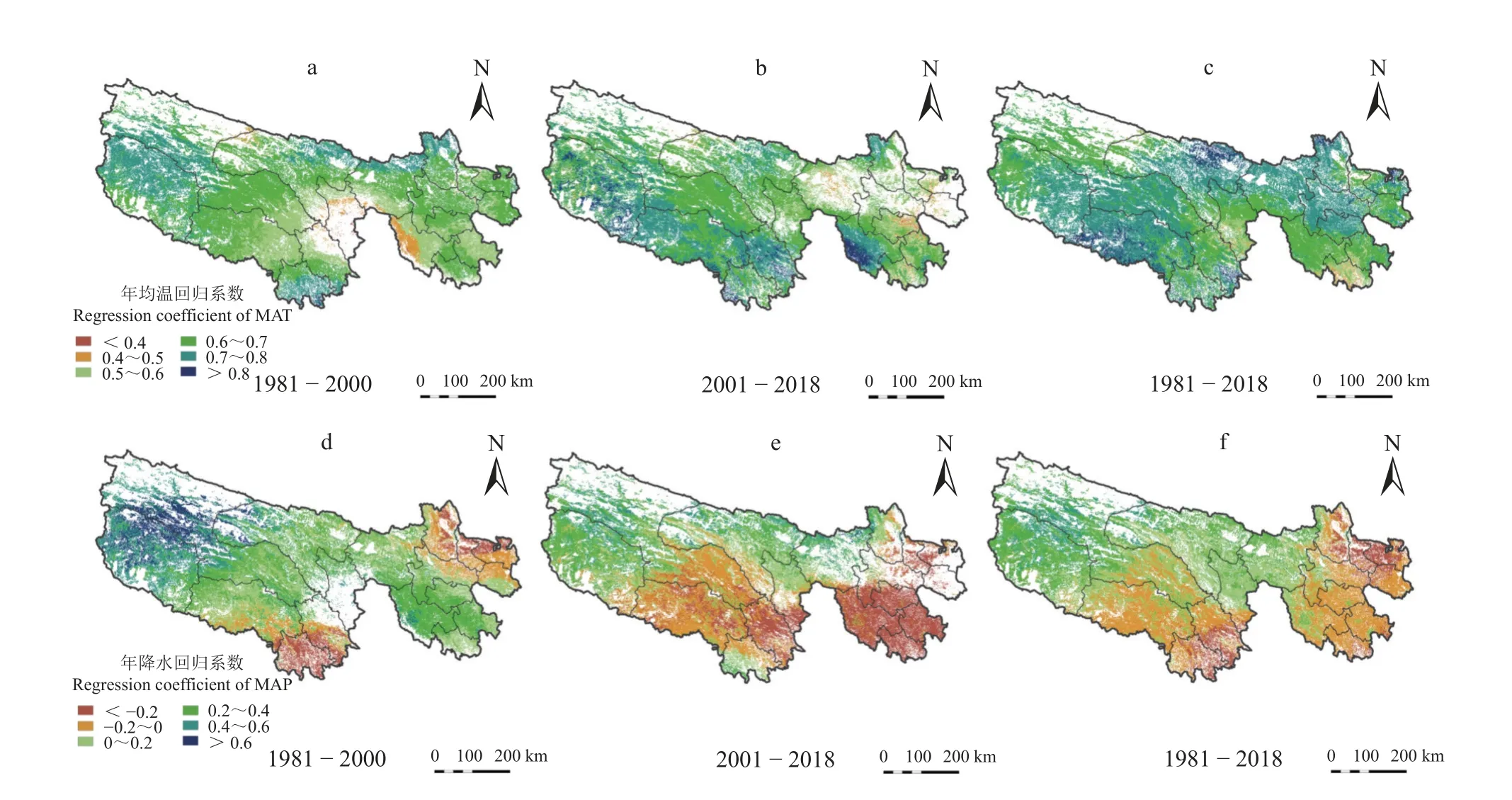

空间上,2000年后三江源北部草地现实产草量显著增加区域向西转移,这与两时段气候变化趋势差异有关。通过在象元尺度建立现实产草量与年均温(mean annual temperature, MAT)和年降水量 (mean annual precipitation, MAP) 间的二元回归方程分析现实产草量对气温和降水变化的响应(图9),结果表明2001-2018年三江源北部现实产草量对降水变化响应强烈,而西部对气温响应强烈,孙庆玲等[44]的研究也表明三江源北部植被生长主要受降水影响,而西部受气温影响更明显。分时段对三江源区年均温和年降水量进行趋势分析发现,2000年后全区降水变化并不显著(图10e),而年均温显著上升区域明显向西扩大(图10b),从而引起两时段现实产草量变化趋势的空间差异。就气候产草量而言,由于消除了人类活动等对其影响,仅受气候因素调控,因此其整个研究时期内的波动和变化速率均略小于现实产草量。

图9 1981-2018年3个时段三江源区年均温 (a, b, c) 和年降水 (d, e, f ) 与现实产草量的标准回归系数Figure 9 The standard regression coefficient between GYA and MAT (a, b, c) and MAP (d, e, f) in the Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

图10 1981-2018年3个时段三江源区年均温(a, b, c)和年降水量(d, e, f)变化趋势Figure 10 Trends of MAT (a, b, c) and MAP (d, e, f) in the Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

近40年来气候产草量与气温和降水的回归分析结果 (图11) 显示,相较于降水,气候产草量对温度变化的响应更强烈,因此在年均温较高的2006、2010、2016年产草量出现高值。2000年前气温和降水对班玛中部气候产草量具有显著正效应,该地区在1981-2000年年均温和年降水的不显著下降造成了其产草量的轻微下降。气温对东北部的兴海、河南和泽库气候产草量的影响强度大于降水,气温的显著上升促进产草量大幅上升。2000年后三江源东部受气候影响不显著,年均温上升并未引起其气候产草量的显著变化。而达日西部主要受温度变化的显著影响,年均温上升使气候产草量上升显著。

图11 1981-2018年3个时段三江源区年均温(a, b, c)和年降水量(d, e, f)与气候产草量的标准回归系数Figure 11 The standard regression coefficient between GYC and MAT (a, b, c) and MAP (d, e, f) in the Three River Headwaters region from 1981 to 2000, 2001 to 2018, and 1981 to 2018

4.3 气候资源利用率分布及时空变化

近40年来,三江源区草地气候资源利用率显著上升。80年代和90年代由于牧民追求短期经济利益,政府缺乏系统有效的保护政策和管理引导措施,过度放牧和农垦等不合理的人类活动加剧了三江源植被退化[45],草地退化是1981-2000年园区内草地气候资源利用率显著下降的一个重要原因。2000年开始的生态保护与恢复工程的实施对3个源区的气候资源利用率具有重要的促进作用,这与基于NDVI研究得到的2001-2010年三江源区人类活动对生态环境表现为正影响[46]结果一致。1981-2018年三江源国家公园的平均气候资源利用率为61.92%~66.42%,国家公园传统利用区面积不足公园总面积的20%,且对草畜平衡要求严格[47],因此国家公园内部仍要重点通过加强生态保育修复区内退化草地和沙化土地治理等方式提高草地气候资源利用率进而提高草地生产能力,维护其自然生态系统功能。除国家公园所在县域及气候资源利用率较高的唐古拉山乡外,其余12县的平均气候资源利用率为64.99%,尚有35.01%的气候资源潜力待开发,对应的有505.53 kg·hm-2的草料提升空间以及0.44 SU·hm-2的载畜量提升空间。因此,建议在东、南部水热条件较好地区特别是玉树和囊谦(气候资源利用率不足60%),合理开展退化草地恢复工作,改善牧业生产条件,充分利用气候资源提高草地产草量,采用现代化的畜牧业管理模式发展畜牧业。气候产草量下的理论载畜量(1.17 SU·hm-2)是当前气候条件下三江源区草地可承载的最大理论载畜量,可作为当地草地载畜量的预警值,一旦超过该载畜值会严重影响生态环境和可持续发展。虽然人类活动对草地的影响有所减弱,三江源区草地大部分改善,但为了维持、稳定与提升三江源区草地生态系统碳汇功能,三江源区草地生态系统仍需要控制放牧强度。有学者提出对于未退化天然草地要遵循“取半留半”的放牧原理进行适度放牧,保持物种多样性,维持碳汇功能,避免过度放牧引起生态系统功能退化[48],“取半留半”放牧原理下三江源区现实产草量可承载的平均载畜量为0.33~0.37 SU·hm-2,充分利用气候资源情况下可承载的平均载畜量为

0.52~0.59 SU·hm-2。

4.4 不足与展望

本研究利用长时间序列的样点数据进行模型验证,样点相对较少,可能对验证效果产生一定影响,今后将持续开展实地调查,补充观测资料,提高模型准确性。此外,由于天然草地牧草营养成分的季节性变化动态,家畜营养需求法估算的草地载畜量一般低于草地产量法估算的草地载畜量[49]。本研究从草地产草量方面评估了三江源区现实和气候产草量下的理论载畜量,但没有考虑草地的营养价值方面特别是粗蛋白含量、能量、矿物质含量等[50-51]。未来研究中,应将草地产草量法与牧草营养价值法相结合估算草地载畜量,根据估算数较低者确定草地载畜量来指导牧草实践,保证三江源生态安全及畜牧业可持续发展。

综上所述,近40年来三江源区草地现实和气候产草量及相应的理论载畜量均呈显著上升趋势。平均气候资源利用率超过了50%,且近40年来显著上升,空间上气候条件优越的东南部草地气候资源利用率低于气候条件较差的西北部。2000年后3个园区内部气候资源利用率显著上升,表明气候变化和生态保护与恢复工程对草地恢复起到了积极作用。就气候产草量而言,三江源区草地尚具有505.53 kg·hm-2的产草潜力和0.44 SU·hm-2的载畜潜力,尤其是水热条件较好的东、南部各县的草地气候资源利用率有望大幅提升。