农村老年人丧偶如何影响健康?

——来自CHARLS 数据的证据

2022-04-26张同龙

李 琴 赵 锐 张同龙

一、引 言

近年来,我国人口老龄化态势日益严重,老年人群体的健康问题也受到越来越多的关注。为此,2019 年国家卫生健康委员会专门成立了老龄健康司。就老年人群体内部而言,我国农村老年人整体健康状况更差。2014 年中国老年社会追踪调查(CLASS)数据显示,54.6%的农村老年人需要照料和帮助,城市该比例为28.7%;7.3%的农村老年人对生活比较不满意或非常不满意,城市该比例为4.4%。提高农村老年人健康水平,不仅关系到其自身幸福感,更关系到我国全面小康社会的实现。从政策应对层面来看,如何构建农村老年人照料支持体系也应尽快纳入政府工作议程。

关于农村老年人健康问题,已有研究分别从居住安排、劳动供给、养老金改革等视角展开(刘宏等,2011;Cheng 等,2018),但鲜有从婚姻视角进行研究。婚姻解散,对于老年人来说,主要是丧偶,不仅直接对老年人精神状况产生影响,还意味着生活方式及经济状况等发生改变,均可能对老年人生理和心理造成冲击。已有数据表明,农村丧偶老年人的健康问题尤为突出。中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据显示,80%的农村丧偶老年人患有慢性病;29.8%患有抑郁症,这一比例为农村在婚老年人的2.2 倍(吴晓莲等,2014)。丧偶首先会对老年人精神健康产生影响,可能会进一步引发慢性病、身体失能或者认知障碍等健康风险,在当前多数子女外出务工的背景下,则可能进一步导致外出务工子女返乡照料或老年人陷入无人照料的困境。因此,丧偶对农村老年人健康有何种影响以及通过何种渠道产生影响,是特别值得关注的现实问题。对此问题的回答,不仅有助于我们把握丧偶对农村老年人健康带来的冲击状况,而且有利于出台预防和缓解这一冲击的政策措施。

本文着力识别丧偶对农村老年人健康的影响程度及异质性,随后重点探讨丧偶对老年人健康的作用渠道。本文创新之处体现在以下几个方面:(1)聚焦于丧偶对老年人健康的短期冲击。以往研究主要探讨处于不同婚姻状态(在婚、丧偶、离异等)对人们健康的影响,由于不同原因导致的婚姻解散对健康影响存在差异,本文将丧偶冲击单独聚焦进行研究。(2)识别丧偶对老年人健康影响的渠道。婚姻资源理论强调婚姻会通过资源共享、健康和经济行为影响人们的健康。目前已有部分学者分析了丧偶对老年人健康的影响(Zhang 等,2019;Li 等,2005;Chen 等,2020),但鲜有研究分析丧偶如何影响健康。同时,除了社会经济状况、社会交往和健康行为等可能的渠道变量外,本文尤为关注丧偶对老年人精神状况的影响,从而全面识别丧偶对农村老年人健康的影响途径。(3)在研究方法上,本文注意处理丧偶的内生性问题,采用DID(Difference-in-Difference)方法进行估计。

二、文献综述

已有研究表明,婚姻冲击,如离婚、分居、丧偶等对人们健康有显著负向影响(Carr和 Springer,2010;Robles 和 Kiecolt-Glaser,2003),但不同的婚姻冲击中,丧偶对人们健康的影响比离婚更持久(Umberson 和Liu,2009)。Hughes 和Waite(2009)基于美国数据的分析结果表明,丧偶者健康状况更差。Umberson(2004)分析了不同的婚姻状态对人们自评健康状况的影响,结果表明,相比已婚群体,离婚群体汇报自评健康状况良好的概率要低17%,但丧偶并没有显著地带来人们自评健康状况的变化。还有学者分析了丧偶状态对于精神健康的影响,其结果均显示,丧偶者比已婚者精神健康更差(Umberson,1992)。

本文聚焦于研究丧偶冲击对人们健康的影响。之所以关注丧偶冲击,一方面是因为丧偶冲击相对外生,配偶去世的具体时间无法预测;另一方面对短期影响的研究意义更为明确。Brockmann 和 Klein(2004)发现丧偶对健康的负向影响随着丧偶时间的延长而减弱。因此,丧偶对健康的短期影响更容易被识别,并有利于人们在尽可能早的窗口期发现并运用干预措施来消解之。目前来看,研究丧偶冲击对人们健康的影响的文献较多(Marks 和Lambert,1998;Simon,2002)。Simon(2002)基于美国家户调查数据(NSFH)发现,丧偶显著增加了人们患抑郁症的风险。Zhang 和Hayward(2006)基于美国老年人数据发现,经历婚姻冲击会提高老年人心血管发病率,而丧偶女性相对于丧偶男性所受冲击更大。Umberson 等人(2009)基于美国数据发现,经历丧偶会导致老年人尤其是非洲裔老年人(黑人)体重显著下降。

婚姻冲击如何影响人们健康水平?首先,婚姻解散会直接带来精神压力。已有研究表明,压力会引起垂体和肾上腺激素产生过激反应,从而引发心血管疾病(Zhang 和Hayward,2006)。压力也会对身体产生刺激伤害,导致免疫系统疾病(Williams 和Umberson,2004)。其次,根据“婚姻资源理论”,婚姻解散使人们面临较大的经济压力(Liu 和Umberson,2008)。丧偶者会因为失去配偶经济支持导致收入水平下降并使其经济资源减少(McGarry 和Schoeni,2005)。Bound 等人(1991)使用1968—1984 年美国PSID 数据发现,女性丧偶后1 年,其生活水平较丧偶前一年下降18%。Hungerford(2001)、Gillen 和Kim(2009)基于美国和德国数据发现,丧偶使得老年女性陷入贫困的概率大大增加。实际上,经济资源的减少反过来降低了医疗资源和其他健康投入品的可及性(Waite 和Gallagher,2001)。另外,丧偶者可能会改变居住方式、与子女间的转移支持来影响其经济状况。再次,社会交往在一定程度上有助于改善人们的健康状况,社会活动减少会导致老年人出现认知能力下降等健康问题(Börsch-Supan 等,2013)。婚姻解散意味着社会资源和社会支持减少。特别是在欠发达的农村地区,由于传统文化限制,女性在配偶离世后容易遭受歧视,从而减少其各类社交活动(LIoyd-Sherlock 等,2015)。不过,婚姻解散也可能使女性失去婚姻的限制,更多地参与社会活动。最后,婚姻解散使得人们的健康行为发生变化。由于失去了配偶的监督,丧偶者更容易从事对健康不利的风险活动,如抽烟(Umberson,1987)、喝酒和吸毒(Ali 和Ajiloare,2011)。有研究表明,体育锻炼有助于身体健康及预期寿命的增加(Moore 等,2012),而有配偶的人更倾向于参加体育锻炼(Crzywacz 和Mark,2001)。特别是女性,在婚姻中更倾向于提醒配偶选择健康的生活方式,以及监督对方的健康行为(Umberson,1992)。

关于丧偶对中国老年人健康影响的研究并不多见。Li 等人(2005)研究了中国老年人丧偶与抑郁症状之间的关系,发现丧偶冲击对抑郁有显著负向影响。Zhang 等人(2019)探讨了丧偶对老年人认知状况的影响。以上研究虽然运用了面板数据,但是并没有考虑丧偶的内生性问题。Chen 等人(2020)采用PSM-DID 方法分析丧偶对人们自评健康和抑郁状况的影响及性别差异。以上研究方法均在不断改进,但鲜有研究分析丧偶如何影响老年人的健康。丧偶是否会通过影响人们的精神状况、居住安排、劳动参与、社会交往和健康行为对健康造成不利影响?本文利用2011 年、2013 年和2015 年CHARLS 数据分析丧偶对农村老年人健康的影响,重点探讨丧偶影响农村老年人健康的渠道,以期为老年人的健康干预政策提供经验研究证据。

三、变量解释与模型设定

(一)变量解释

本文数据来自2011 年、2013 年和2015 年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)。CHARLS 是北京大学社会调查中心两年一次追踪的调查数据,调查对象为中国45 岁及以上居民,样本分布在全国28 个省的150 个县(区)、450 个村(居委)。2011 年该数据在全国开展基线调查,共收集10257 个家户信息,包含17708 位受访者(详细信息参见Chen 等,2017)。2013 年和2015 年进行追踪调查,分别调查18613 和21113 位受访者。CHARLS 数据涵盖了老年人健康、婚姻、收入及医疗服务利用等丰富的信息。本文关注的解释变量为农村老年人是否经历丧偶冲击,我们保留60 岁及以上的经历丧偶冲击和一直在婚的农村样本,共10423 个观测值。被解释变量为老年人的健康,主要从自评健康、日常活动能力和认知功能3 个方面来衡量。以下是3 个健康指标的具体说明。

其一,自评健康。自评健康是一个相对主观的健康变量,其回答好与不好往往受到受访者自身的主观偏好和价值判断等影响,与自身年龄、受教育程度等相关,但自评健康是预测死亡率较好的变量(Idler 和Benyamini,1997)。CHARLS 数据设置了自评健康的两种问法。当问及“您觉得您健康状况如何”,一种答案为“极好、很好、好、一般和不好”,另一种答案为“很好、好、一般、不好、很不好”。随机抽取一半的人用第一种答案回答,另一半用第二种答案回答。我们将第一种回答的“一般、不好”与第二种回答“不好、很不好”都列为自评健康不好,赋值为1,否则为0。

其二,日常活动能力需要帮助。日常活动包括日常生活活动(Activities of Daily Living,简称ADL)和工具性日常生活活动(Instrumental Activities of Daily Living,简称IADL)。ADL 包含穿衣、洗澡、吃饭、起床、如厕这5 项活动。如果老年人至少有一项活动需要在别人帮助下完成,则认定ADL 需要帮助。IADL 包含6 项内容,即做家务、做饭、购物、打电话、吃药和管钱。如果至少有一项活动需借助他人帮助才能完成,则视为IADL 需要帮助。如果ADL 或者IADL 中任意一项需要帮助,则视为日常活动能力需要帮助。全国老龄办发布的第四次中国城乡老年人生活状况调查结果表明,中国有18.3%的老年人处于失能、部分失能状态,人数超过4000 万。

其三,认知能力。认知能力下降是老年痴呆症的典型特征,这意味着患者将逐渐失去独立生活能力,需要专人照顾。本文采用情景回忆的方法来衡量老年人的认知状况,具体情景回忆的测量可参考McArdle 等人(2007)和Smith 等人(2010)的方法。

本文关键的解释变量是老年人丧偶,我们使用受访者在2011—2015 年是否经历丧偶冲击来测量。本文的重点是分析丧偶影响老年人健康的渠道,按照前述理论,我们将影响老年人健康的渠道分为以下4 类。

其一,精神状况。已有的研究表明,精神抑郁和主观幸福感降低是引起老年人身体失能和死亡率增加的重要原因,会给家庭带来沉重的医疗负担(Byers 等,2012)。丧偶可能直接对老年人精神状况产生影响。我们主要用抑郁得分和生活满意度来反映老年人丧偶后的精神状况。借鉴雷晓燕等人(2015)的做法,CHARLS 的抑郁量表中有10个问题(DC009~DC018),包括孤独感、对未来充满希望、情绪低落等。每个答案赋值从0~3 分,得分越高,则代表抑郁症状越明显。我们加总10 个问题的得分,得到抑郁得分总分。同时我们还选出10 个指标中有代表性的几个指标,记为感到孤独、对未来感到迷茫、感到生活无法继续,均为虚拟变量,是则为1,否则为0。生活满意度则采用CHARLS 问卷中DC028 问题,将对生活不大满意和一点也不满意列为对生活不满意,是则赋值为1,否则为0。

其二,社会经济状况。良好的社会经济状况能够为老年人提供较好的营养物质条件及医疗条件,从而有利于其保持良好的健康状况(Culter 和LIeras-Muney,2010)。丧偶后,老年人由于失去了配偶的经济支持,可能面临着劳动参与或居住方式的改变,从而引起经济状况改变。我们采用以下变量衡量丧偶老年人经济状况:(1)参与劳动。本文将劳动参与进一步细分为是否参与农业劳动和非农业劳动。如果参与则为1,否则为0。对于农村老年人来说,劳动参与是获得收入的主要途径。在中国农村,老年人往往“活到老,种到老”。由于新型农村养老保险不足,老年人不得不依靠劳动进行自我养老,如果退出劳动力市场,则面临着收入下降的风险。(2)与子女同住。不同的居住安排往往伴随着不同的代际经济转移、照料模式及情感支持。一般而言,独居老年人往往较少获得经济支持、照料支持及情感体贴,而与子女同住则可以分摊生活成本,获得照料支持等(Sun,2002)。在CHARLS 数据中,我们整理了老年人是否与子女同住在同一社区的数据,包括居住在同一住宅或者同一社区的数据。只要是居住在同一社区内我们都视为与子女同住。(3)食物消费。食物消费可反映健康投入。在CHARLS 数据中,询问了老年人最近一周家庭就餐的人数及最近一周购买食品价值、自家消费农产品的价值及家庭外出就餐的支出。我们加总以上三项食物支出,同时除以家庭就餐的人数,就可以估算出人均食物消费支出。我们以人均食物消费支出来间接反映老年人的食物消费状况。(4)有病而未能看病。老年人有病而未能看病反映医疗可及性。CHARLS 数据询问了老年人最近一个月的就医情况,对于生病而未能看病的老人,则询问了未能看病的原因。我们将没有钱看病、没有时间看病及去医院交通不方便作为衡量医疗可及性的指标,只要出现上述任意一种情况,则视为老年人有病而未能看病。

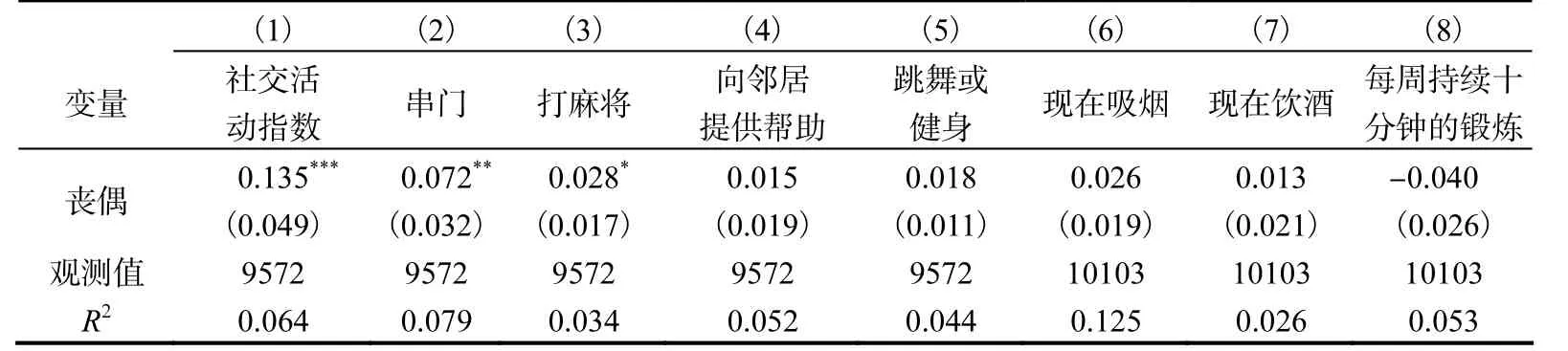

其三,社会交往。CHARLS 成人问卷中受访者汇报了过去一个月是否串门、打麻将、向邻居提供帮助、跳舞健身、参加社会组织活动、参加志愿者活动或者慈善活动、照顾残疾人或者病人、上学或者参加培训课程、炒股、上网、其他社交活动共11 类活动。我们加总这11 类的选项,形成社交活动指数,取值范围为0~11。同时,我们将农村老年人经常从事的串门、打麻将、向邻居提供帮助、跳舞健身等活动单列出来,分别记为串门、打麻将、向邻居提供帮助、跳舞或健身,如果是则为1,否则为0。

其四,健康行为。本文考察的健康行为包括3 个指标:现在吸烟、现在饮酒(包括啤酒、葡萄酒和白酒)、每周持续10 分钟的锻炼(中等以上强度)。以上3 个变量均为虚拟变量,如果是则赋值为1,否则赋值为0。

(二)模型设定

本文采用DID 模型进行估计,模型设定如下:

式(1)中,H ealth是个人i 在t 时刻的健康状况。W idowed是一个虚拟变量,表明个体i 在t 时刻是否丧偶,如果是,则为1。X为影响健康的其他控制变量,包含年龄、受教育程度、老年人生育子女数、生育男性子女数及家庭人均消费对数。老年人生育子女数可衡量老年人与子女之间存在的金钱和物质方面的转移和支持。家庭人均消费主要衡量老年人的社会经济状况。是个体固定效应,是时间固定效应,是误差项。各变量的描述性统计见附表1。

虽然丧偶事件本身具有较强的外生性,但式(1)仍然可能遇到内生性问题。内生性主要来源于遗漏相关变量及反向因果。对于反向因果导致的内生性问题,我们认为影响不大。以往研究表明,死亡是一个外生事件,除了年龄和性别外的个人特征,人们对死亡几乎没有预测力(Jones 和Olken,2005)。为了谨慎起见,本文进一步检验了死亡的外生性,本文采用2011 年数据对个体在其随后两期中是否发生丧偶进行回归分析。其结果表明,除年龄和性别外,大多数变量在统计上均不显著。这从一定程度上验证了死亡的外生性。

至于本文可能存有的遗漏变量问题,我们采用两种方法解决:一是采用DID 模型来估计式(1)。我们控制了个体固定效应和时间固定效应,DID 模型可以消除不随时间变化的个人异质性特征的影响。由此得到式(1)中的,即为老年人在2011—2015 年三轮调查间经历丧偶冲击对健康的影响。二是解决DID 模型无法消除那些随时间变化的遗漏变量的问题。为此,本文引入个人期初的健康变量H与时间趋势项t 的交互项,以及县级虚拟变量 Counties与t 的交互项。期初的健康变量用2011 年的健康状况H来表示,即如果因变量是老年人的自评健康,H就是2011 年老年人的自评健康,t 为时间趋势项。当引入期初的健康与时间的交互项后,从一定程度上减轻了期初的健康状况随时间变化造成的内生性威胁;而引入县级虚拟变量 Counties与t 的交互项,主要目的是控制可能随时间变化的县级医疗服务资源变化对老年人健康的影响。

在探讨婚姻解散对人们健康的影响机制时,我们采用 Cutler 和 LIeras-Muney(2010)的方法,即将方程(1)中因变量替换成我们关注的渠道变量,包括精神状况、经济状况、社会交往、健康行为等。其模型设定如下:

式(2)在式(1)的基础上略去期初的健康与时间交互项。M echanism是我们关注的渠道变量,包括反映精神状况、社会经济状况、社会交往和健康行为的变量。如果显著,我们则认为以上变量均是可能的渠道变量。其他变量的定义与式(1)中的相同。

四、实证估计

(一)描述性统计

表1 为不同年龄段受访者经历丧偶冲击的描述性统计。从表1 可以看出,对于60岁及以上的老年人来说,在2011~2015 年间,10.7%的农村老年人经历了丧偶,随着年龄的增加,农村老年人经历丧偶冲击的概率一直增加。对于75~79 岁的老年人来说,其遭遇丧偶冲击的比例为18.5%,80~84 岁的老年人遭遇丧偶冲击的比例为28%,而对于85 岁以上的农村老年人来说,这一比例升至39.2%。同时,相对于男性,无论在哪个年龄段,女性经历丧偶的比例均大大增加。

表1 不同年龄段农村老年人经历丧偶冲击的比例

此外,我们按照是否经历丧偶冲击划分比较了老年人健康与渠道变量,结果呈现在附表1 中。从附表1 可以看出,经历丧偶冲击的老年人,其健康状况明显低于未经历丧偶冲击的老年人。在日常活动能力方面,32.1%经历丧偶冲击的老年人在日常活动方面需要帮助,而未经历丧偶冲击的老年人这一比例为25.1%。经历丧偶冲击的老年人自评健康差的概率显著高于未经历丧偶冲击的老年人的该项概率。在认知能力方面,经历丧偶冲击的老年人的认知能力的得分也显著低于未经历丧偶冲击的老年人。

在影响健康的渠道变量方面,我们发现经历丧偶冲击的老年人精神状况明显较差。经历丧偶冲击的农村老年人,其社交活动指数虽低于未经历丧偶冲击的老年人的该指数,但在统计上并没有呈现显著差异。从健康行为方面来看,丧偶老年人现在吸烟、饮酒、身体锻炼的概率均低于已婚老年人。在社会经济方面,丧偶老年人劳动参与率为36.1%,远低于未丧偶老年人的58.3%。

(二)丧偶的影响

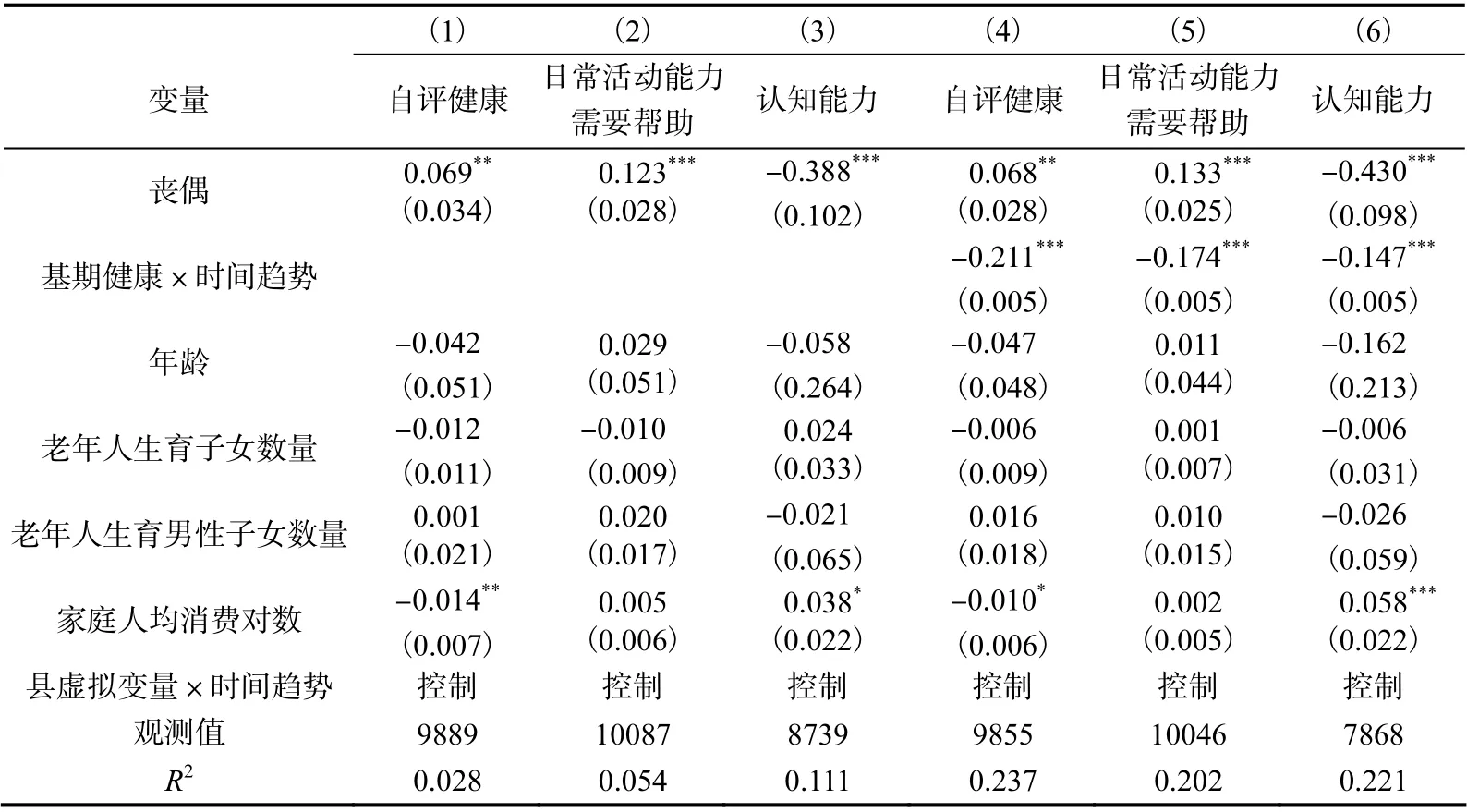

表2 采用DID 方法估计经历丧偶冲击对农村老年人健康的影响。其中第(1)列~第(3)列是未放入丧偶老年人初期健康状况和时间交互项,而第(4)列~第(6)列放入了初期健康和时间的交互项。初期健康和时间变量交互,可以反映初期健康状况随时间变化而变化情况。考虑到初期健康是过去健康的综合反映,对初期健康的控制从一定程度上控制了我们未能观察的健康行为和环境等因素的影响。当在第(4)列~第(6)列中放入交互项后,估计结果依然稳健,接下来以第(4)列~第(6)列的估计结果进行解释。

表2 丧偶冲击对农村老年人健康的影响

由表2的第(1)列可知,丧偶显著提高了老年人自评健康不好的概率。具体来说,相对于在婚老年人,丧偶增加了老年人自评健康回答不好概率约6.9%,考虑到农村丧偶老年人回答自评健康不好的概率为62.45%,这相当于增加了11.05%。当我们放入基期健康与时间趋势的交互项后,结果依然稳健。从其第(4)列可知,老年人丧偶后,在5%的显著性水平上其回答自评健康不好的概率增加约6.8%。从其第(5)列结果来看,经历丧偶冲击会显著提高老年人日常活动能力需要帮助的概率为13.3%。

从表2 的第(6)列可知,经历丧偶冲击使得农村老年人的认知能力下降了0.43分。考虑到农村老年人平均认知能力得分为2.54 分,这相当于下降了16.93%。认知能力得分下降是老年痴呆形成的一个重要潜在诱因。人们从认知正常到老年痴呆,会经历一个轻度认知异常时期。痴呆是大脑认知功能受损的疾病状况,主要表现为记忆功能、语言功能和思想观念的一些改变,这种疾病会严重影响老年人日常生活能力。考虑到配偶是老年人照料的主要供给者,丧偶后老年人一旦认知能力下降,出现老年痴呆的症状,则需要家庭成员照料,这对劳动力机会成本较高的外出务工家庭必然形成挑战,丧偶老年人可能面临着无人照料的困境。

本文使用DID 进行估计,一个非常必要的前提条件是实验组和对照组在受到“处理”前满足平行趋势检验。为此,本文进一步进行了平行趋势检验,即检验经历丧偶和未经历丧偶的老年人如果没有发生丧偶,是否具有相同的健康趋势。关于3个因变量的平行趋势检验结果见图1。从图1 可以看到,在丧偶前一期,丧偶对老年人健康的影响系数并不显著地异于0,这说明对照组和实验组在健康趋势方面并不存在显著差异。同时,从图1 还可以看到,丧偶后第一期,农村老年人自评健康不好的概率显著增加,即使到丧偶第二期,这种趋势依然加强;丧偶后第一期,老年人认知能力显著下降,第二期认知能力下降更多。在丧偶初期1~2 年内,人们还不能适应丧偶带来的打击。随着时间的推移,老年人渐渐接受丧偶的事实并且适应丧偶带来的变化,因此丧偶对某些健康指标(例如精神抑郁)的影响减弱(Iwashyna 和Christakis,2004)。然而,有些健康指标是不会逆转的,如认知能力,从图1 可以看到,丧偶对老年人认知能力的损害呈现逐渐加重的趋势。

图1 平行趋势检验

(三)丧偶影响异质性

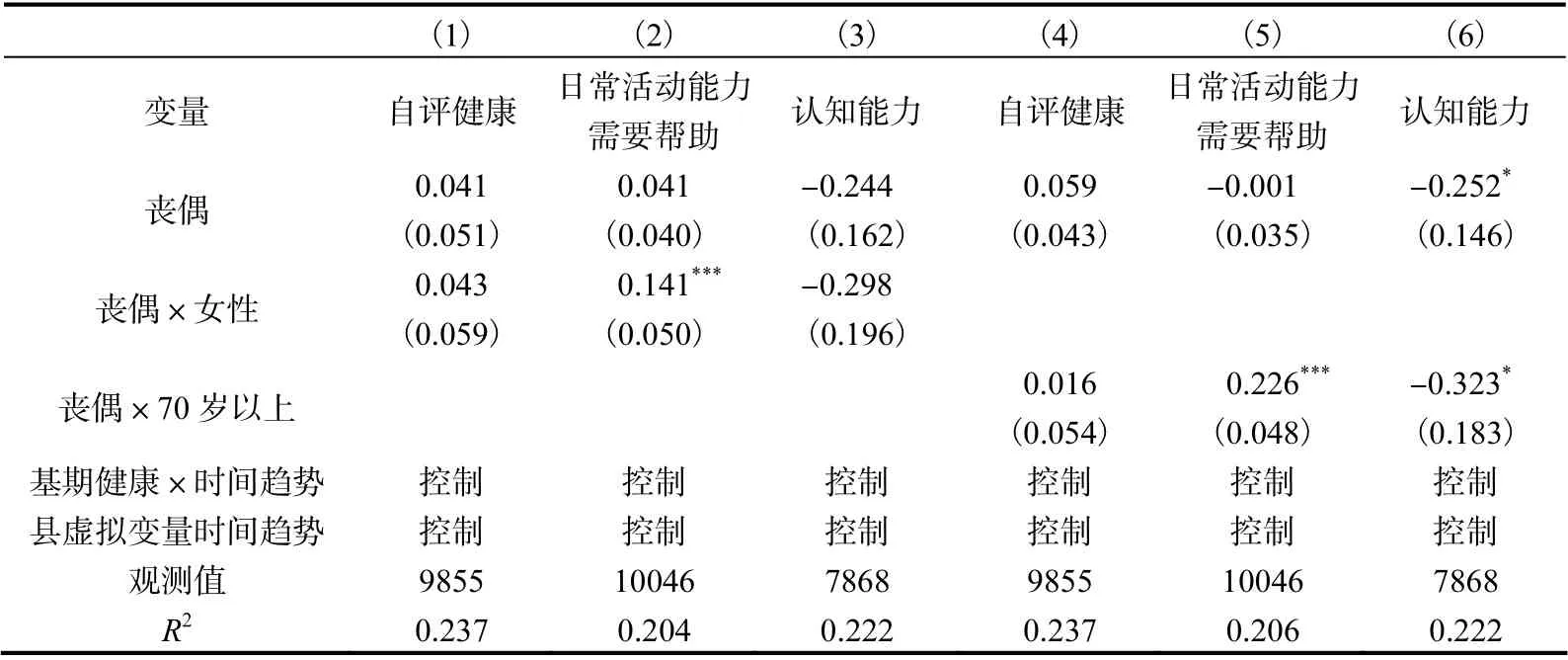

如果说上文的估计仅能表明对于整个老年人群体的平均影响,那么进一步关注这一群体中相对弱势的部分将是这一部分的工作。接下来,我们将分别针对性别和年龄的异质性展开研究,结果呈现在表3 中。

表3 的结果表明,丧偶对于农村女性老年人的负向冲击远大于男性,相对于男性,丧偶使得女性老年人日常活动能力需要帮助的概率提高14.1%,而在自评健康和认知能力方面,丧偶的影响并不存在显著的性别差异。

表3 丧偶冲击对农村老年人健康影响的异质性分析

丧偶对于70 岁及以上老年人的负向冲击更大,相对于60 岁~70 岁的老年人,丧偶使得这一群体日常活动能力需要帮助的概率提高22.6%,认知能力得分下降0.323分,而对自评健康的影响与60 岁~70 岁老年人无显著差异。

总的来说,丧偶冲击是农村老年人在晚年遭遇的重大冲击。丧偶后,老年人不仅直面生活伴侣离去带来的悲伤,还要经历与丧偶相关的生活方式和经济状况的改变,所有这些均可能造成对丧偶老年人健康的损害。接下来本文将探讨丧偶影响健康的相关渠道。

五、丧偶对老年人健康影响的渠道分析

丧偶如何影响健康?按照前述分析,丧偶可能会改变老年人的精神状况,改变其居住安排、劳动参与等经济行为,同时还可能改变其社会交往和健康行为,从而影响健康。接下来我们将从以下几个方面来探讨丧偶对农村老年人健康影响的渠道。

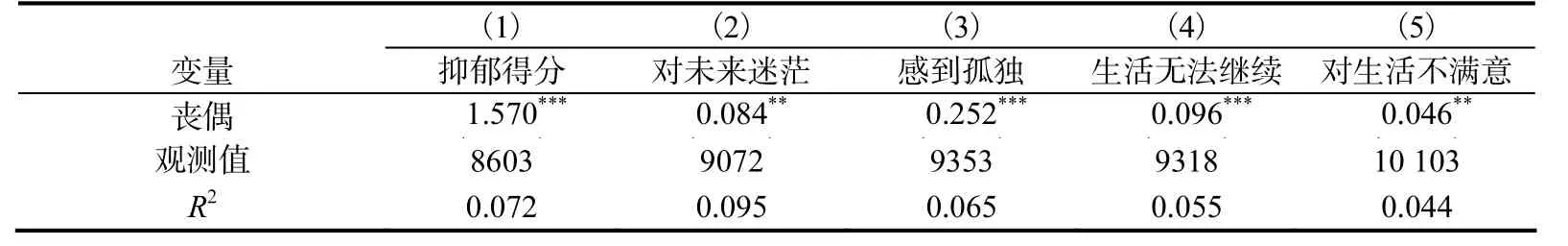

(一)丧偶对精神状况的影响

我们主要用5 个指标来衡量老年人丧偶后的精神状况。从表4 可见,相对于一直在婚的老年人来说,经历丧偶冲击的农村老年人精神抑郁得分增加1.570 分(P<0.01),考虑到农村丧偶老年人平均抑郁得分为10.57 分,这相当于增加14.85%。丧偶后农村老年人对生活不满意的概率增加4.6%,对未来感到迷茫的概率增加8.4%,感到生活无法继续的概率增加9.6%,感到孤独的概率增加25.2%。总的来说,丧偶使得农村老年人精神状况变差。

表4 丧偶冲击对农村老年人精神状况的影响

(二)丧偶与经济活动

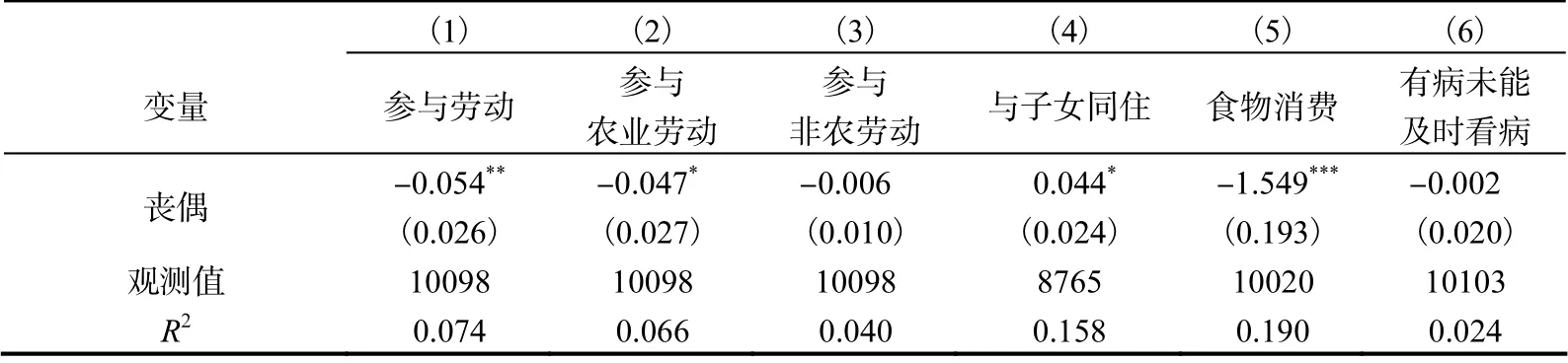

表5 报告了农村老年人经历丧偶冲击对其经济状况影响的估计结果。整个回归采用线性固定效应模型进行估计。

首先,我们来考察丧偶冲击对农村老年人劳动供给的影响。表5 显示,丧偶冲击使得老年人整体劳动参与率下降5.4%,农业劳动参与率下降4.7%。农业劳动需要投入体力,虽然农业机械化已经全面普及,但全程机械化依然无法实现,有些农业环节还需要分工协作。丧偶使得老年人失去了配偶这一农业合作对象,特别是对于女性老年人来说,由于从体力上无法单独应付农业劳动,从而更容易退出农业劳动力市场。丧偶对老年人非农劳动参与的影响并不显著,可能的原因在于对于60 岁以上的农村老年人来说,非农劳动参与概率本身较低。由于新型农村养老保险水平较低,农村老年人主要依靠劳动自我养老。丧偶后劳动参与率降低直接减少老年人的经济来源,经济收入减少可能降低老年人医疗服务利用水平,从而进一步影响健康。

其次,我们考察了丧偶对老年人居住安排的影响。居住安排对老年人的影响主要体现在经济方面。已有研究表明,经济状况较好的老年人,往往会选择独居(Palmer 和Deng,2008);而与子女同住可以分享子女的经济收入,分担生活开支(江克忠和陈友华,2016)。表5 结果显示,丧偶显著增加了老年人与子女同住的概率,其增加了4.4%。在农村地区,子女外出务工非常普遍,老年人往往与配偶居住,形成所谓的“留守老人”,随着一方去世,另一方很有可能成为空巢老人。老年人丧偶后,老年人会选择与子女同住,一方面是出于照料的便利,另一方面是出于经济方面的考虑。由于丧偶老年人较少参与农业劳动,收入来源减少,与子女同住可以降低生活开支,共享消费规模经济带来的好处。

再次,我们考察了丧偶对老年人食物支出的影响。由于数据的限制,本文采用人均食物支出来替代老年人个人食物消费支出。从表5 的结果来看,经历丧偶冲击后,老年人的食物消费支出水平显著下降,未丧偶老年人的食物消费支出约为丧偶老年人的1.55 倍,且这一结果在1%水平上显著。已有文献指出,丧偶使得家户规模缩小,家户经济资源不再被更多家户成员分享,从而削弱了家户成员共同消费的规模经济效应,增加了丧偶老年人的生活成本(Browning 等,2013)。本文的结果表明,丧偶后老年人食品支出下降了,可能的原因在于老年人丧偶后因收入水平下降导致的食品支出减少效应超过了因规模经济效应减小导致的生活成本增加效应,从而使得老年人丧偶后食品支出水平下降。这一结果与其他研究结论相符。Cherchye 等人(2012)基于荷兰家户数据分析结果表明,丧偶会导致女性生活水平大幅度下降。Burkhard(2017)基于瑞士家户支出数据指出,丧偶导致男性生活水平下降。

表5 丧偶冲击对农村老年人经济状况的影响

最后,我们还考察了丧偶对老年人医疗可及性的影响。医疗可及性衡量了老年人丧偶后身体有病能否及时就医的情况。已有研究表明,丧偶会导致人们失去配偶的经济支持,经济支持减少会降低人们对医疗资源的利用水平及减少其他健康投入(Waite和Gallagher,2001)。我们发现,丧偶倾向于降低老年人有病不能及时看病的概率,但结果并不显著。

(三)丧偶与社会活动

婚姻资源理论指出,婚姻解散意味着个人社会资源和社会网络的变化。个人可能因配偶的离世而失去原有社会网络及社会支持。随着社会网络变化,个人可能减少社会活动参与。当然,也有观点指出,失去配偶者可能有更多时间参与一些社交活动。

从表6 可以看到,经历丧偶冲击后,农村老年人显著增加了社会交往活动,社交活动指数比丧偶之前增加了0.135,且在1%的显著性水平上显著。社交活动指数来自老年人11 种社会活动数据的加总,从各个分列的指标来看,经历丧偶冲击后,农村老年人串门的概率(7.2%)和打麻将的概率(2.8%)显著增加。可见,尽管存在着农村传统风俗习惯等制约,但总体上来说丧偶后老年人社会交往活动增加了。我们认为可能的原因包括:(1)随着市场经济的冲击,传统“三从四德”的文化浸润不再强烈,人们的思想更为解放了;(2)配偶离世前,老年人是照料生病配偶的主体(Chen 等,2018),配偶离世后老年人有更多的时间来从事休闲娱乐活动;(3)随着乡村战略的实施,农村养老基础设施不断完善,很多村庄设有棋牌室、广场舞等场地,客观上为老年人提供了休闲娱乐场所,从而增加了老年人的社交活动。

表6 丧偶冲击对农村老年人社会交往和健康行为的影响

(四)丧偶与健康行为

在健康行为方面,我们考察了丧偶对老年人现在是否吸烟、是否饮酒及每周是否持续10 分钟锻炼的影响。我们发现,老年人丧偶后吸烟、饮酒和身体锻炼的概率并没有呈现显著变化。

总的来说,丧偶对农村老年人健康行为的影响并不十分显著,对老年人经济状况和社会交往的影响显著。丧偶降低了老年人农业劳动参与率,减少了老年人的食物消费开支,降低了老年人独居的概率,增加了老年人的社会活动参与,这些都可能对老年人健康产生影响。接下来,本文将进一步分析各种渠道变量与老年人健康之间的关系。

(五)渠道变量与健康变量之间的关系

表7 为各渠道变量与老年人健康之间的相关关系的回归结果。其第(1)列~第(5)列是针对自评健康,第(6)列~第(10)列针对日常活动能力,第(11)列~第(15)列针对认知能力。其中,第(1)列为没有控制任何渠道变量的回归结果,第(2)列是在第(1)列的基础上加入了表征精神状况的变量,第(3)列加入社会经济状况变量,第(4)列则加入社交活动指数,第(5)列加上所有的渠道变量。

表7 的结果显示,当放入各渠道变量后,丧偶冲击对各健康变量的影响依然显著,这从一定程度上证明了结果的稳健性。从各渠道变量来看,我们发现,抑郁得分与自评健康、日常活动能力需要帮助及认知能力呈现显著的相关关系,即丧偶增加了老年人抑郁得分,而抑郁得分又提升了老年人自评健康不好、日常活动能力需要帮助的概率,且降低了老年人的认知能力水平。已有研究表明,日常活动能力需要帮助往往与精神抑郁正相关(Byers 等,2012)。精神抑郁也会造成认知水平下降,相关资料表明,抑郁、缺乏社会的交往与老年痴呆症有着密切的联系。如果能够有效地控制这些危险因素,将会大大减少老年痴呆症的发生。

从表7 可知,参与农业劳动降低了自评健康不好的概率,降低了日常活动能力需要帮助的概率和增强认知能力。与未参与农业劳动的老年人相比,参与农业劳动会显著降低老年人自评健康不好的概率(为5.1%),增加老年人的认知能力约0.164 分。考虑到老年人丧偶后显著降低了劳动参与率,因而丧偶后农业劳动参与率下降是农村老年人健康变差的渠道之一。在中国农村,自我劳动养老是老年人养老的重要来源。老年人农业劳动参与率的下降,意味着老年人自我劳动收入水平的下降。在新型农村养老保险收入有限的情况下,自我劳动收入水平的下降,一方面意味着老年人面临收入约束从而可能减少医疗服务支出,另一方面则直接增加了生活的不安全感及对子女的经济依赖,从而增加了精神负担。

表7 丧偶冲击对老年人健康的影响渠道分析

表7 显示,与子女同住并没有显著改善老年人的健康状况,系数均不显著。在中国农村,当配偶还在时,老年人往往选择与子女分开居住,而丧偶后,老年人大多与子女生活在一起。然而,老年人与子女生活在一起,这种长期的经济依附和照料依附可能会形成子女和老年人之间的矛盾,并不一定有利于老年人的健康状况(任强和唐启明,2014)。

社会交往活动改善了老年人的健康状况。从表7 可知,社交活动增加会提高老年人认知水平,降低老年人日常活动需要帮助的概率。具体可见,社交活动指数每增加1个单位,老年人认知能力增加0.066 个单位。这个结果与已有的文献相吻合,Lei 等(2012)发现认知差异与人们所处的经济社会状况显著相关。农村老年人丧偶后面临的经济状况的变差是认知水平下降的主要原因,而丧偶后老年人社会交往的增加从一定程度上抵消了丧偶对老年人认知能力的不利影响。

总的来说,通过渠道分析,我们可以看到丧偶主要是通过直接影响老年人的精神状况、劳动参与和社交活动来影响健康。其中,丧偶后老年人精神压力增加,劳动参与概率降低对老年人健康带来负向影响,而丧偶后老年人更多地参与社交活动,则部分地抵消了丧偶对健康的不利冲击。

六、本文结论及政策含义

本文利用2011 年、2013 年和2015 年的CHARLS 数据,分析了丧偶对农村老年人健康的短期影响,并进一步从精神状况、社会经济状况、社交活动、健康行为等4 个方面分析了丧偶影响农村老年人健康的渠道。

本文的结果表明,丧偶冲击增加了自评健康不好和日常活动能力需要帮助的概率,并恶化了老年人的认知能力。异质性分析结果表明,丧偶主要增加了对农村女性老年人和70 岁及以上老年人健康的负向影响。渠道分析结果表明,丧偶显著增加了人们的抑郁得分、降低了老年人的农业劳动参与率、减少了农村老年人食物消费支出,但增加了老年人的社会交往活动和与子女同住的概率。丧偶后老年人抑郁得分、劳动参与和社会交往增加与其健康水平下降有着显著的相关关系。

综上所述,丧偶后农村老年人所面临的精神抑郁、经济贫困是老年人健康水平下降的主要原因。丧偶后,老年人失去了来自配偶的精神慰藉,又由于子女大部分外出务工,往往面临着孤立无援的境地。由于新型农村养老保险资金有限,中国农村老年人大部分依靠自我劳动养老。然而,丧偶使得农村老年人失去了配偶这一农业合作对象,导致自身无法独立完成农业劳动,从而被动退出农业劳动力市场。农业劳动的退出意味着老年人主要收入来源被切断,以及他们将增加对子女的经济依赖,这从一定程度上减少了老年人的健康投入,增加了老年人的心理不安全感,从而降低了健康水平。针对以上分析,本文提出以下政策建议。

(1)增加对丧偶老年人的健康干预。在丧偶初期,老年人精神抑郁最为严重。国务院启动了《关于实施老年人心理关爱项目的通知》,在全国320 个农村社区开展了农村老年人的心理关爱项目。建议将丧偶老年人纳入老年人心理关爱项目的重点人群。精神抑郁是造成老年人认知水平下降及日常活动能力趋弱的一大诱因,对丧偶老年人这一高风险群体进行心理关爱,将显著改善他们的精神面貌,延缓因精神健康导致的身体失能或认知水平下降,从而间接降低农村家庭的医疗开支和照料等负担。

(2)改善丧偶老年人的收入状况。农村老年人占农村贫困人口的一半以上,而丧偶农村老年人则是农村老年人中最贫困的主体。国家实施的精准扶贫项目,应该瞄准农村高龄、丧偶、失能等弱势的老年人群体,进行精准扶贫。应全面掌握丧偶贫困老年人的规模、分布和特征,把丧偶老年人纳入动态跟踪管理之中,随时评估他们的贫困风险,必要时将农村贫困丧偶老年人全部纳入最低生活保险的范畴,鼓励新型农村养老保险资金向丧偶、失能、高龄老年人倾斜,给予一定的养老资金补贴。

(3)丰富丧偶老年人的精神文化生活。本文的研究表明,社会交往活动明显减少能够显著致使丧偶老年人的精神抑郁、认知功能变差。随着子女外出务工,不仅是农村丧偶老年人,其他独居农村老年人都面临着孤独和无人照料的困境。因此,应增加对农村社区老年人健身娱乐设施、日间食堂和照料中心的建设投入,形成养老互助中心,进一步丰富农村老年人的精神文化生活,改善老年人的健康状况。