企业社会责任与上市公司违规

2022-04-26王爱萍胡海峰

王爱萍 窦 斌 胡海峰

一、引 言

近年来,我国资本市场公司违规案件频繁发生,严重扰乱市场秩序、打击投资者信心,造成恶劣的社会影响。2018 年7 月爆发的长生生物“问题疫苗”恶意造假事件,引发全社会的愤怒和不满,这种以危及公众生命健康来谋取非法利润的违法行径,无疑是企业社会责任严重缺失的表现。所以,厘清企业社会责任和公司违规行为之间的关系,具有现实指导意义。然而,目前学术界对公司违规的研究主要围绕经济周期、监管环境和内部治理这三个客观角度,从主观影响因素出发来分析公司违规行为是对现有文献的一种补充和完善。基于此,本文从公司治理的主观视角,探讨企业社会责任对公司违规行为的影响。

2008 年起,我国上市公司开始陆续发布社会责任报告,披露企业在承担社会责任方面的特色、做法及取得的成绩。我国上市公司披露的企业社会责任报告主要包括企业对自然环境、股东、债权人、职工、客户、供应商、社会社区等利益相关方所承担的责任。社会责任报告是上市公司向公众提供财务年报之外的信息,成为外部了解企业情况的重要途径。目前,学术界对社会责任的经济效应存在两种不同的观点。一种是“抑制效应”观点,即一家公司投入较多的资源用于承担社会责任,反映该公司具备良好的企业文化和较高的道德标准(Graafland 和Bert,2006),企业内部治理更加透明,降低了管理层内部隐瞒欺诈的动机和盈余操纵的可能性(宋献中等,2017)。另一种是“饰窗效应”观点,企业社会责任能够粉饰管理层公司治理的不当操作,向公众塑造公司主动承担社会公德的良好形象而隐匿公司高管发生的失德行为(Hemingway 和Maclagan,2004),公司违规被查处和曝光难度增大,违规的成本和风险降低,违规动机随之提升。由此可见,企业社会责任的“抑制效应”和“饰窗效应”会对公司违规产生截然不同的影响。从“抑制效应”的观点看,企业社会责任降低了公司违规发生的可能性;从“饰窗效应”观点看,企业社会责任降低了公司违规被查处的可能性,因而增加了公司违规的动机。那么,在我国资本市场中,企业发布社会责任报告与公司违规之间的关系,究竟是“抑制效应”还是“饰窗效应”,值得我们深入探讨。

本文的贡献主要有三个方面:第一,本文将公司违规分为违规发生和违规查处两个相互联系的过程,分别提出“抑制效应”和“饰窗效应”两种假说并进行检验,清晰刻画了企业社会责任对公司违规行为的具体影响;第二,本文探讨了行业竞争程度和公司规模的调节效应,发现行业竞争程度的提高和公司规模的降低,会加强企业社会责任对公司违规的抑制作用;第三,本文厘清了企业社会责任抑制公司违规行为的影响机制和传导渠道,企业社会责任能够显著改善公司的盈利能力,降低融资约束程度,进而降低公司违规发生的概率。本文研究结论具有较强的指导意义。

二、理论分析和研究假设

从现阶段国内外研究成果来看,国外已有学者开始关注企业社会责任和公司违规的关系。一方面,从企业道德文化的视角来分析社会责任对公司违规发生概率的影响。一个企业承担较高水平的社会责任反映出高管具有较高的道德价值观,能够减少公司违规的概率,减轻公司违规的严重程度(Harjoto,2017)。企业社会责任有助于端正和明确公司职员的道德立场,进而改善公司内部控制系统,增强组织内部治理的安全性和便利性,能够更好地监测违规动机,有效制止违规事件发生(Rodgers 等,2015)。另一方面,从公司声誉和社会影响的视角来分析企业社会责任对公司违规严重后果的影响。很多公司都会自愿主动承担社会责任,这样可以提升公司无形资产的价值,帮助公司营造诚信的企业形象,提高社会声誉,增加人力资本投资(Lahlou 等,2017)。高水平的企业社会责任还可以为利益相关者带来好处,包括提高竞争优势,吸引有竞争力的机构投资者等(Aguinis 和Glavas,2012)。目前,国内对企业社会责任和企业违规的文献研究并不多,学者们主要围绕社会责任和公司盈余管理来展开研究(朱松,2011;宋岩等,2017;陈国辉等,2018),缺少直接探讨企业社会责任与公司违规关系的研究。虽然在盈余管理中的过度盈余管理、利润操纵、造假、欺诈等行为均属于公司违规的范畴,但是相比盈余管理研究,公司违规涵盖更多的不当操作类型,关注到更大的样本群体,体现出更为尖锐的社会问题。

部分可观测问题是金融监管类研究中普遍存在的难题。具体到公司违规的研究中,Wang 等(2010)最先提出公司违规事件可以分为违规发生和违规查处两个过程,违规发生是公司管理层实施的不当操作,而违规查处是监管机构的行为。在统计分析时,公司违规行为在被曝光前无法被发现,我们只能观测已发生违规行为并被查处和曝光的公司(Chen 等,2006;Wang 等,2010;陆瑶等,2012;王爱萍等,2019;胡海峰等,2019)。这就导致无法将所有实际发生的违规事件纳入研究样本,对实证研究造成估计偏误。Poirier(1980)针对部分可观测问题最早提出 Bivariate Probit 法。Wang 等(2010)、陆瑶等(2012)、Kuang 和Lee(2017)、孟庆斌等(2019)将Bivariate Probit 估计思想运用到公司违规问题的研究中。借鉴这一分析思路,本文分别从违规发生和违规查处两个视角,对企业社会责任与公司违规的关系展开分析。

(一)企业社会责任的“抑制效应”

企业社会责任的“抑制效应”主要从内部和外部两个方面来分析。从内部视角看,社会责任反映公司的企业道德水平,影响公司高管的决策行为。较高的道德水准能够促使管理者自觉规避欺诈违规行为(Rodgers 等,2015;Harjoto,2017)。公司内部组织的道德行为与企业文化之间的关系,最初是从社会心理学文献中发展而来的。社会心理学文献认为,群体文化影响群体内个体的伦理决策,Trevino(1990)指出组织中个体的思想和行为受组织文化的影响,个体在行动和运作中所依据的标准,取决于组织环境和文化。经济学文献认为,企业文化是高层管理者与员工之间共同享有和秉持的不成文的合作协议(Kreps,1990)。Carroll(1991)将公司的道德管理定义为公司管理者遵循道德原则并做出符合公众认可决策的职业行为,公司高管的行为反映了公司的社会道德水平,社会赋予企业开展业务的合法性和权利,企业在承担其经济和法律责任之外,应当履行按照社会道德约束而自主决策的义务。企业道德文化可以通过企业的社会责任活动来衡量。Baumgartner(2014)通过规范的管理实践论证了企业文化与企业社会责任活动之间的直接联系。企业从事较多的慈善捐赠行为,往往能够营造良好的公司内部氛围,培养出具有较高企业道德文化的员工。企业社会责任信息披露可以折射出公司治理文化的价值体系,而这种道德文化会通过支配人的心理和行为,直接或间接影响公司欺诈违规行为的出现。Hoi 和Zhang(2013)发现公司承担社会责任是一种对股东和利益相关者负责的态度,公司社会责任行为与公司偷税漏税的违规行为之间存在显著的负向关系。

从外部视角看,企业社会责任增加公司信息透明度,影响外部利益相关者对公司价值和公司形象的感知和评判,缓解由于信息不对称可能出现的公司违规行为(Gelb和Strawser,2001;宋献中等,2017)。公司在平衡各方利益时,会将发展战略与企业道德文化结合起来,融入公司治理和企业行为的各个环节,增强社会信任感,加深客户的忠诚度,同时关注财务指标和非财务指标,追求经济利益和非经济利益的共同实现,而损害特定群体利益事件发生的可能性也会相对较低,即发生公司违规的可能性相对降低。具体而言,上市公司发布社会责任信息报告向公众传递了不同于公司财务报告的其他信息,这使得公司治理的内部信息会更加透明,高管利用内部信息和掩盖负面消息的利益倾向会降低(Gelb 和Strawser,2001),并且如果高层管理者切实参与了社会责任报告披露过程,将会尽可能地避免进行盈余操纵的可能性(Kim 等,2012)。此外,企业社会责任报告披露了公司更多的非财务信息,表明公司投资和致力于社会公益事业的决心,可以在公众面前树立良好的公司形象。这将提高公司管理者内部知情交易、偷税漏税、盈余操纵等欺诈违规操作的成本(Kim 等,2012;Hoi 和Zhang,2013),缓解公司内部信息不对称导致的代理问题,即公司对社会负责任的形象会有效限制高层管理者对选择性信息披露和负面信息的管理。从投资者角度看,可以通过社会责任报告了解公司的非财务信息以及企业的财务稳健程度(Lizzeri,1999),从而做出更为合理明智的投资决策,有利于公司保持稳健盈利水平和财务水平,降低由于财务危机引发的公司违规的风险。综上分析,我们提出本文第一个假设。

假设1:基于“抑制效应”观点,企业社会责任影响公司违规发生的阶段,社会责任表现较好的公司具有较低的违规发生概率。

(二)企业社会责任的“饰窗效应”

企业社会责任的“饰窗效应”源于企业在社会公益活动中树立的良好形象和赢得的社会声誉。当公司违规被查处曝光以后,会引发严重的社会舆论和声誉危机,导致其面临生产停滞、业绩下滑、股价崩盘的风险急剧上升,不利于公司的长远发展(Wang等,2010)。企业社会责任可以修复并改善企业在社会公众中的形象,为恢复企业的声誉留下缓冲余地,减轻公司未来发展所需承受的严重后果和高昂代价(Lahlou 等,2017)。Bae 等(2020)认为,违规发生前和发生后企业社会责任的缓冲作用效果不同。在公司违规发生前,企业积极承担社会责任,能够在短期内有效缓冲公司违规行为引发的社会舆论和声誉危机,缓解因公司违规对公司股价和经营业绩的冲击。而对于已经被查处的公司,在危机后积极承担社会责任的行为对声誉修复效果甚微,甚至会事与愿违,出现适得其反的现象,不利于公司的股价表现。

还有学者认为,管理层为了粉饰公司运营中出现的问题往往会通过披露企业社会责任信息来转移社会公众注意力(田利辉和王可第,2017)。权小峰等(2015)发现,企业社会责任可能会表现出一种工具属性,即管理层通过发布社会责任报告包装和提升自己的职业声誉和个人利益,但是却潜在地威胁到利益相关者的权益。高勇强等(2012)认为,上市公司的慈善捐款行为,目的是希望通过慈善来掩盖或者转移公众对企业其他违规行为的关注,保护企业的声誉。因而,企业社会责任信息披露存在“饰窗效应”,可能会被某些企业用作掩盖其欺诈行为、转移公众注意力、逃避违规查处的工具。在“饰窗效应”观点下,企业社会责任被“工具化”和“利益化”,承担社会责任,树立社会形象是为粉饰管理层公司治理的不当操作,向公众塑造公司主动承担社会公德的良好形象而隐匿公司高管发生的失德行为(Hemingway 和 Maclagan,2004)。公司还可借助发布社会责任报告的手段有意对负面消息进行隐匿和掩饰而不易被投资者或监管部门发现。此外,Prior 等(2008)认为已经发生利润操纵的高管更倾向于积极承担并参与社会责任实践,赢得社会公众好感的同时,降低社会公众洞察公司财务数据变动的敏感性和警惕性(Jo 和Na,2012)。因此,基于“饰窗效应”,企业承担社会责任的行为将会显著影响公司违规被查处的过程。高管或将企业社会责任作为一种掩饰公司内部负面消息的工具,转移社会公众和监管机构的注意力,增加违规违法行为被查处和曝光的难度,导致违规被查处的概率显著降低,违规的成本和风险降低,进而违规动机随之提升。据此,提出本文第二个假设。

假设2:基于“饰窗效应”观点,企业社会责任影响公司违规被查处的阶段,社会责任表现较好的公司具有较低的违规查处概率。

三、模型与变量设定

(一)模型设定:部分可观测的Bivariate Probit 模型

公司违规发生与违规被查处是截然不同但却相互关联的两个过程。实际统计到违规被查处的公司样本属于两个过程同时发生的情况,在考察两个变量同时发生的概率时应该使用双变量Probit 模型来估计(陈强,2014)。由于不能统计到实际存在违规操作而未被查处的公司,所以需要用到部分可观测的双变量Probit 模型来进行准确估计,故对于假设1 和假设2 的验证,采用部分可观测的Bivariate Probit 模型。本文引入两个潜变量:违规发生和违规查处。Fraud表示违规发生,Detect表示违规查处。违规发生和违规查处又是相互联系的互动过程,既有单独影响违规发生概率P(Fraud)的因素和单独影响违规查处P(Detect | Fraud)概率的因素,又存在对这两个过程同时产生影响的因素,具体来看可以将本文的解释变量分为三类。

(1) 影响公司违规发生概率的因素,即只对P(Fraud)的估计方程有影响的变量,包括本文主要研究的企业社会责任披露及其他一些具体的公司特征和财务指标(陆瑶等,2012;Li 等,2018;Khanna 等,2015;Harjoto,2017),包括企业社会责任评价指标(CSR)、企业盈利能力(ROA)、是否发生并购事件(M&A)、机构持股比例(Institution)、托宾Q 值(Tobin’s Q)、企业经营风险指标(Risktaking)、衡量融资约束KZ 指数(KZ)、董事长职务兼任的情况(Duality),以及衡量股权集中度的第一大股东持股比例(Top)。

(2) 影响公司违规查处概率的因素,即仅对P(Detect | Fraud)的估计方程有影响的变量,主要包括公司内部难以控制但却可以被监管者观测和发现的变量和指标(Wang,2013;孟庆斌等,2019),包括审计单位(Big4)、企业上市年限(Year)、所有权属性(State)、股价波动率(VOL)及反映股价信息含量的股价同步性指标(SYN)。

(3) 同时影响公司违规发生和违规查处的因素,即同时出现在 P(Fraud)和P(Detect | Fraud)估计方程中的变量。尤其是发生违规的事前因素,既影响公司的违规倾向,又容易引起监管者的注意,包含变量有董事会规模(Board)、企业债务杠杆(LEV)、审计意见类型(Type)。

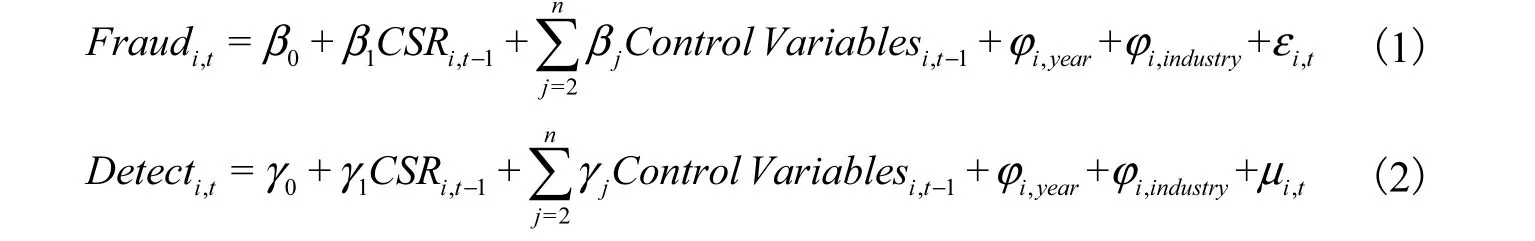

由此可以得出检验假设1 和假设2 的估计方程为

其中,CSR 为企业社会责任的评价指标。φ、φ分别表示控制年度层面和行业层面的固定效应。在考察违规发生和违规查处时,考虑的是事前因素对各自估计方程的影响,所有解释变量和控制变量均采用滞后一期处理。

(二)变量设定

1. 被解释变量。Z表示上市公司发生违规并被查处的情况,当上市公司i 在t 年被查处有违规行为时,Z=1,未被查处有违规行为时Z=0。

2. 主要解释变量。参考Jo 和Na(2012)、权小峰等(2015)、宋献中等(2017)、田利辉和王可第(2017)等研究的变量定义方法,本文设定CSR1 和CSR2 作为上市公司社会责任的评价指标。CSR1 采用“和讯网”发布的企业社会责任评分来衡量。企业社会责任评分是由综合考虑上市公司发布的社会责任报告和公司年度财务报告的评测体系得出,从股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任这五个方面综合评估公司在该年度的企业社会责任绩效表现。各项分别设立二级和三级指标对社会责任进行全面的评价。其中涉及二级指标13 个,三级指标37 个。CSR1 以百分制计量,在实证中为便于系数间的比较分析,将该指标的数值除以100 后进行归一化处理。CSR2 为依据企业社会责任评分(CSR1)而得出的社会责任评级。其中80 分至100 分为等级A,60 分至80 分为等级B,40 分至60 分为等级C,20 分至40 分为等级D,20 分以下为等级E,将这五个等级由高至低进行赋值来表示一家公司的社会责任评级水平。

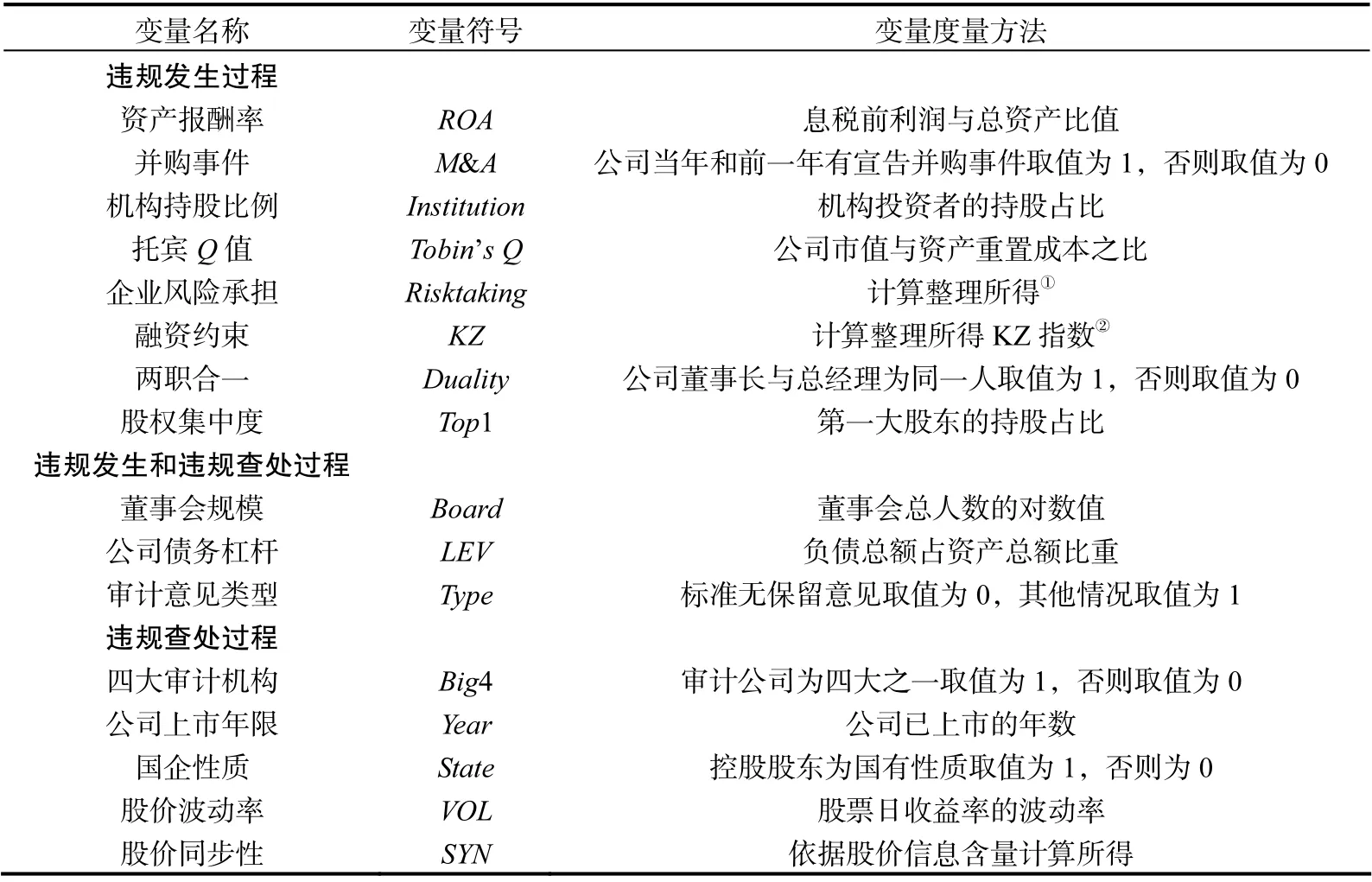

3. 控制变量。参考Wang 等(2010)、陆瑶等(2012)、孟庆斌等(2019)的设计思路,本文采用的控制变量如下表1 所示。具体而言,上市公司资产报酬率(ROA)较低,而公司债务杠杆(LEV)较高时,这样的公司被认为具有较大压力和较高风险来维持其财务绩效以获得更多资金支持,公司违规倾向较大(Li 等,2014)。进行并购重组的企业,为了在市场中寻求更高的估值,提高议价能力,在并购交易过程中更容易粉饰经营业绩和造假财务数据来吸引市场关注,公司违规概率更大(Wang 等,2010)。股权集中度(Top1)能够衡量公司内部的治理水平和管理能力,影响决策过程中的代理问题。机构投资者能够积极行使股东权利,对公司经营和决策进行有效监督,有助于降低公司违规发生的概率。托宾Q 值(Tobin’s Q)较高时,投资者认为公司所处的行业处于顺周期,会放松监督,此时公司就有比较强烈的违规动机(Povel 等,2007)。企业风险承担(Risktaking)表示企业面临的生产经营风险,KZ 指数表示企业面临的融资约束风险,经营风险和资金流动性风险的提升都会使公司陷入发展停滞的困境,违规风险也随之上升。高层管理者的两职合一情况(Duality)体现高管的个人权力大小,如果公司中现任董事长同时兼任高管,或者同其他高管之间存在雇佣关系,实施违规的概率会显著升高(Khanna 等,2015)。董事会规模(Board)体现公司内部结构是否完善,一定规模的董事会将减少财务欺诈事件发生(陆瑶等,2012),且公司董事会规模越大,高管被社会公众关注的程度越高,高管违规行为被曝光的可能性也随之提高(Kuang 和Lee,2017)。审计意见类型(Type)反映了公司财务信息质量,也是备受投资者关注的重要指标,这一指标将同时影响公司违规发生和违规被查处的概率。在我国资本市场,四大审计机构(Big4)的权威性较高,相比之下,经由非四大审计机构审计的上市公司,投资者对其违规的警惕性和觉察性更高,这类企业被曝光的概率更大(孟庆斌等,2019)。国有企业的控股股东为政府部门,受到的监督和管理更加严格,这类企业被曝出违规事件的频率较低。上市时间较长的企业,遵守市场规则、应对市场风险的管理体系较为成熟,市场会放松对其经营行为的关注和监督,违规被查处可能性也相对较低(Wang,2013;Harjoto,2017)。此外,股价波动率(VOL)越高,越容易受到投资者关注。股价同步性(SYN)是反映股价信息含量的指标,当股价同步性较高时,股价信息含量低,公司透明度较低,公司违规被查处的概率会降低(孟庆斌等,2019)。

表1 控制变量选取和度量

(三)描述性统计分析

基于上述分析,本文以国泰安(CSMAR)上市公司违规行为数据库为基础,选取2010—2018 年沪深A 股上市公司作为研究对象,剔除金融行业股票、ST 和退市股票以保证各样本财务数据一致可靠。为考虑事前因素对公司违规行为的作用效果,排除反向因果导致的估计偏误,全部解释变量相对于被解释变量采用滞后一期的形式,即公司违规变量的样本区间为2011—2018 年,其他解释变量的样本区间为2010—2017年,并进行上下1%的winsorize 处理。

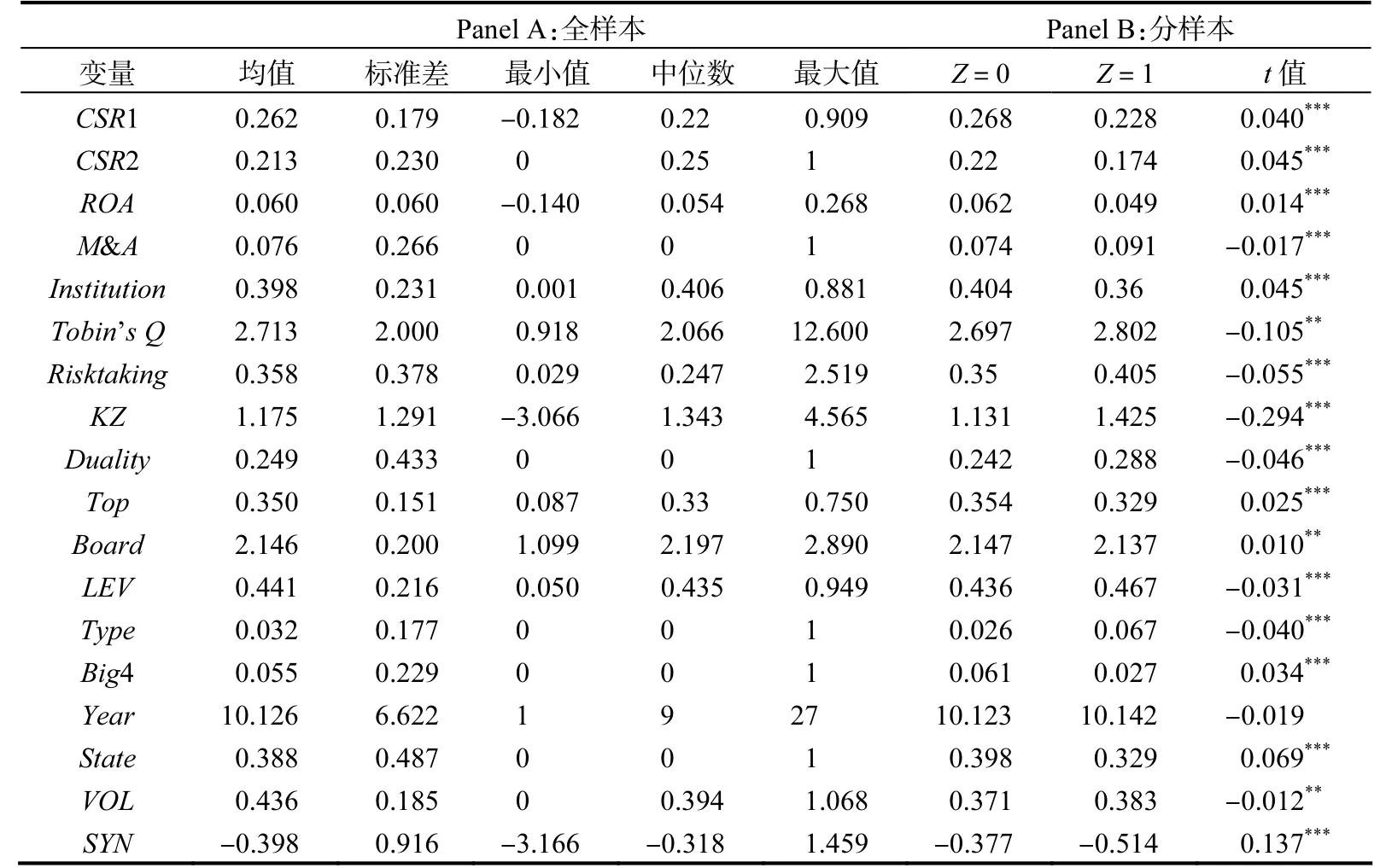

描述统计情况呈现在表2。Panel A 针对全样本数据的描述性统计结果,其中,主要解释变量公司社会责任评分(CSR1)的均值为0.262,表明我国上市公司的社会责任承担仍处于较低水平。Panel B 的分样本统计按照因变量Z=1 和Z=0 进行分组,即违规和未违规样本组下各变量的均值分布情况。由组间差异的t 检验结果可以看出,除了公司上市年限(Year)这一变量,其他所有自变量的组间均值差异的t 检验值都至少达到了5%显著性水平。公司违规样本组的企业社会责任报告均值为0.228,远低于总体样本均值水平,表明发生违规的上市公司不能很好地践行社会责任,履行披露社会责任信息的义务,从而反映出这些上市公司的企业道德文化和监督管理机制存在问题,值得关注和研究。进一步来看,对公司违规与企业社会责任和其他控制变量之间的Pearson 相关性分析,结果表明,企业社会责任与公司违规之间存在负向关系,其他的控制变量也都能起到很好的解释作用,且各个自变量之间的相关系数均小于0.3,相关关系不强,不会影响到模型中各个参数回归分析的显著性,无需进行修正调整。

表2 描述性统计结果

四、实证结果与分析

(一)假设检验结果

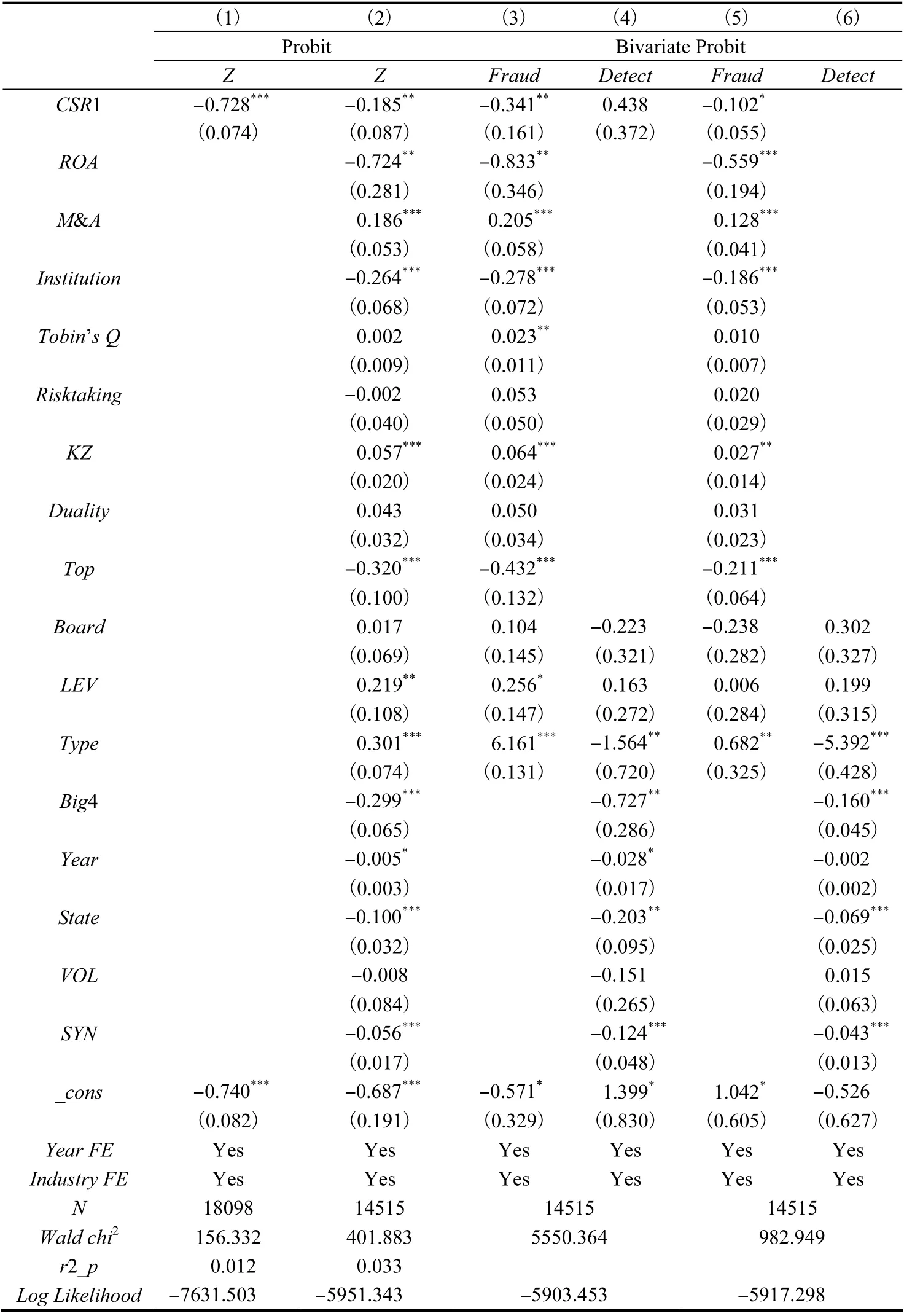

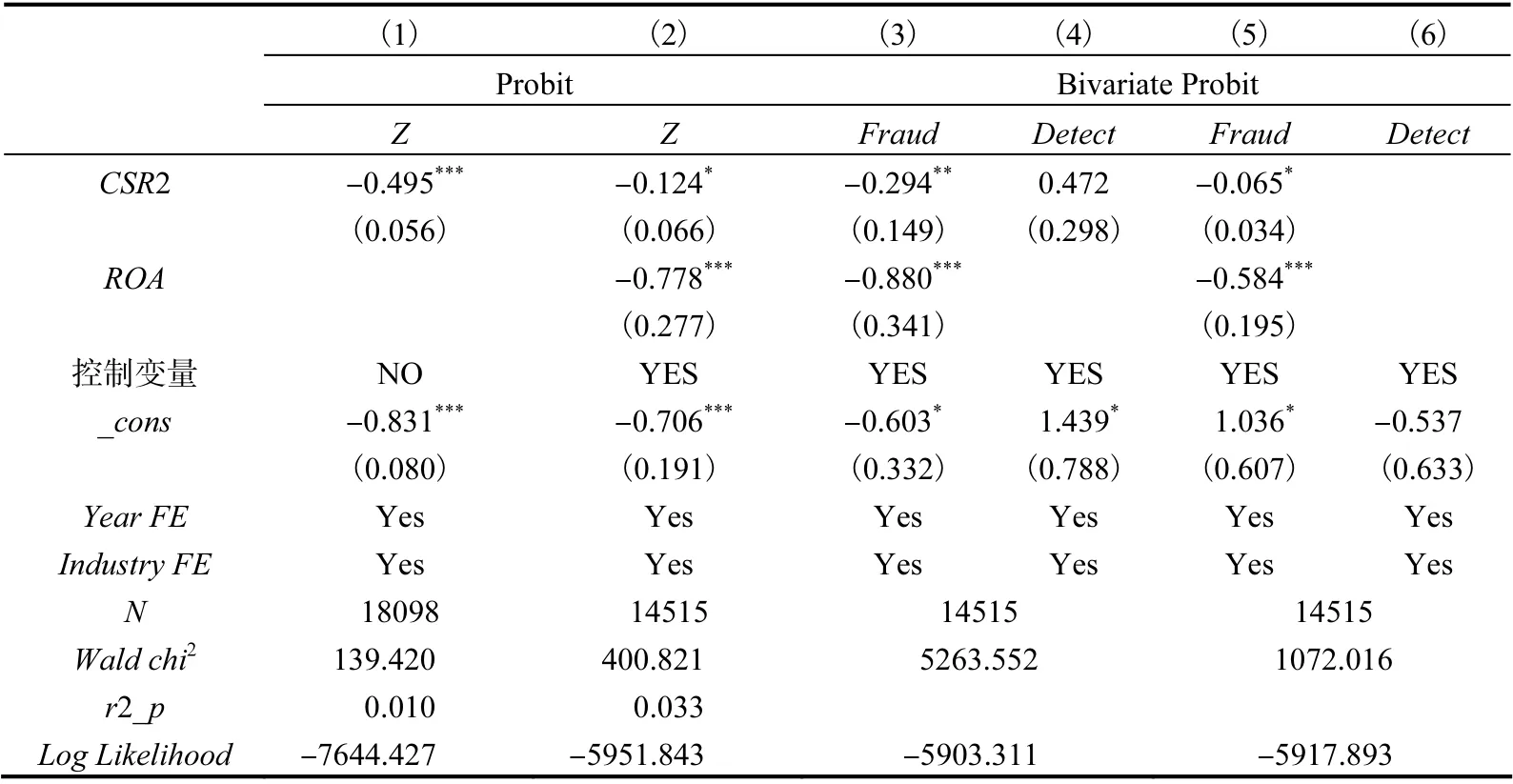

对企业社会责任的“抑制效应”和“饰窗效应”的计量检验结果列示在表3。其中第(1)列~第(2)列是基于Probit 模型的估计结果,仅考察企业社会责任与公司违规两者之间的关系时,CSR1 的拟合系数为-0.728,达到1%的显著性水平,表明企业社会责任对公司违规发生产生显著的负向影响。当引入上市公司其他的治理结构和财务指标变量时,公司社会责任与公司违规发生概率仍呈显著负相关关系。因此,将企业社会责任报告的披露情况作为本文研究的主要解释变量是可行的,而且初步验证企业社会责任对公司违规发生具有显著的“抑制效应”。

表3 中第(3)列~第(6)列是基于Bivariate Probit 模型的估计结果。可以发现,第(3)列公司违规发生过程的检验结果中,CSR1 的系数显著为负,企业社会责任显著降低公司违规发生的概率,支持了企业社会责任的“抑制效应”。而在第(4)列公司违规查处过程的检验结果中,CSR1 的系数为正,并未达到10%的显著性水平,表明企业社会责任和公司违规查处过程没有显著关联,企业社会责任不会影响公司违规被查处的概率,企业社会责任的“饰窗效应”不成立。综合来看第(3)列~第(4)列回归结果,企业社会责任能有效降低公司违规发生的概率,而并未影响公司违规被查处的概率。这就意味着践行企业社会责任的公司具有较低的违规倾向,公司违规发生概率较小。企业社会责任对公司违规存在显著的“抑制效应”,但对公司违规被查处不存在“饰窗效应”。综合上述分析,本文的研究假设1 成立,而假设2 不成立。进一步在第(5)列、第(6)列,仅在第一个过程考虑企业社会责任的影响,可以发现,企业社会责任对公司违规发生概率的抑制作用仍然是显著且稳健的,再次印证研究假设1 的合理性。

表3 基于CSR1 的计量检验结果

从影响公司违规发生和查处的各控制变量的回归估计结果来看,对已有文献的相关结论也进行了验证。第(3)列的拟合结果显示,在至少10% 的显著性水平上,资产报酬率(ROA)、机构持股比例(Institution)、股权集中度(Top)与违规发生的概率显著负相关,而并购事件(M&A)、融资约束(KZ)、两职合一(Duality)、公司债务杠杆(LEV)与公司违规发生的概率显著正相关。这与Agrawal 和Cooper(2015),Wang(2013)和Li(2014)的研究结论一致。第(4)列的拟合结果显示,在至少10%的显著性水平上,四大审计机构(Big4)、公司上市年限(Year)、国企性质(State)、股价同步性(SYN)与违规查处概率呈显著负相关。这表明在我国资本市场,专业审计机构的权威性较高,相比之下,经由非四大单位审计的上市公司,投资者对其违规的警惕性和觉察性更高,这类企业被曝光的概率更大。国有企业及上市时间较长的企业,市场会放松对其经营行为的关注和监督(Harjoto,2017;Wang,2013)。此外,股价同步性(SYN)是反映股价信息含量的指标,当股价同步性较高时,股价信息含量低,公司透明度较低,与投资者之间的信息差距较大,公司违规被查处的概率会降低(孟庆斌等,2019)。在综合考虑这些控制变量的影响之后,企业社会责任的“抑制效应”仍然显著成立。

在表4 中,换用CSR2 来进行计量检验,第(1)列~第(2)列结果表明,在Probit 模型中,CSR2 系数显著为负,且在第(3)列~第(6)列的部分可观测的双变量Probit 模型中,CSR2 的系数在违规发生阶段仍显著为负。上述结果表明,企业社会责任对公司违规的负向影响主要作用在违规发生阶段,即企业社会责任会降低违规发生的概率,具有显著的“抑制效应”,而不影响违规被查处的概率,不具有“饰窗效应”。因此,研究假设1 成立,而研究假设2 不成立。

表4 基于CSR2 的计量检验结果

(二)调节效应检验

进一步,本文根据行业竞争程度(HHI)和公司资产规模水平(Size)的差异来探讨企业承担社会责任与违规行为发生之间的关系会受到的影响,对假设1 和假设2 的论证进行补充和完善。行业竞争程度用HHI 指数来衡量。HHI 指数越高,表明大公司所占市场份额较大,出现行业垄断现象,竞争程度较小。公司规模用总资产的对数值来衡量。在部分可观测的Bivariate Probit 模型中引入企业社会责任与行业竞争程度和公司违规的交互项(CSR1×HHI,CSR1×Size),以此来检验这两项指标的调节效应。

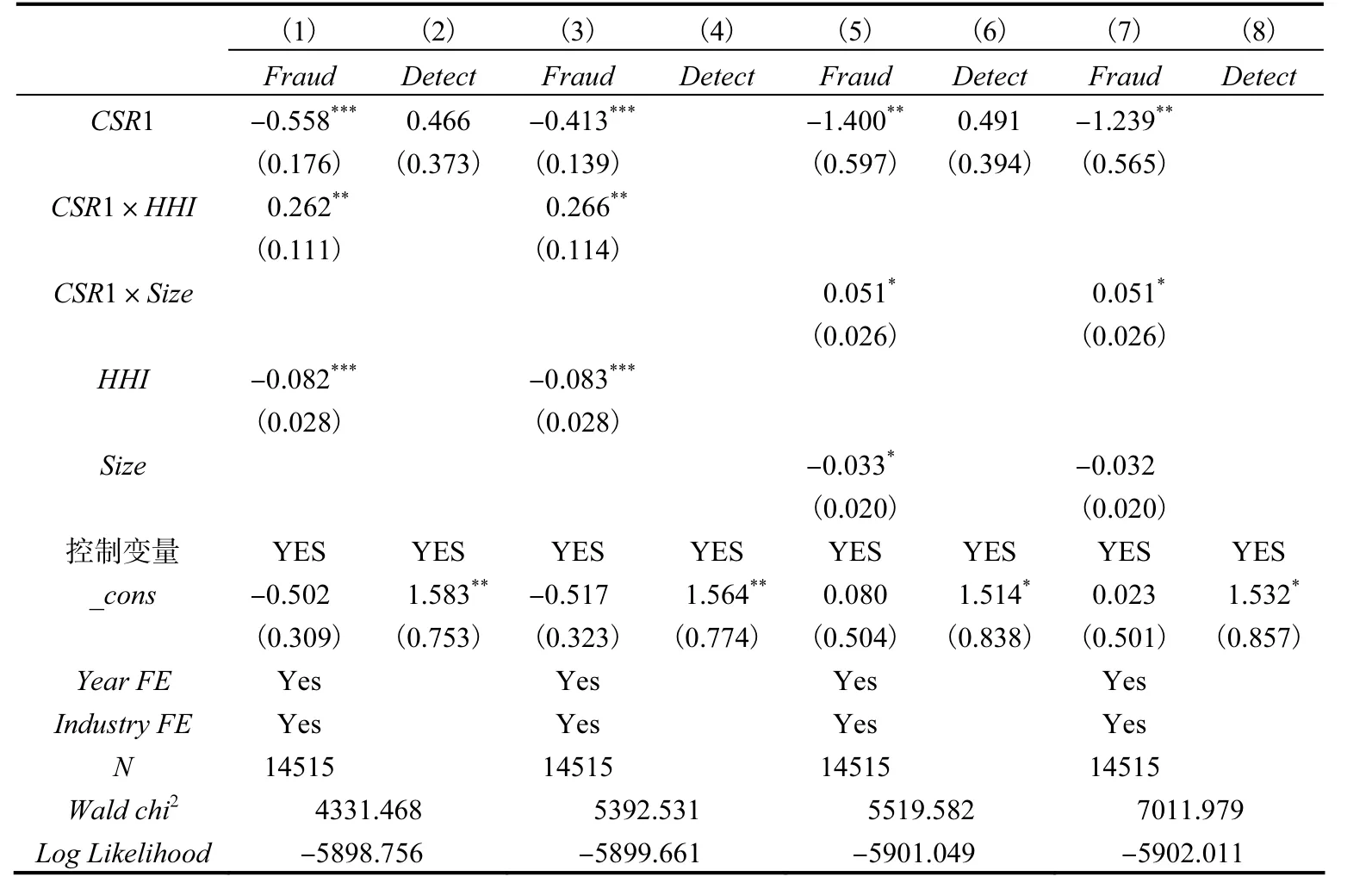

表5 的第(1)列~第(4)列是对行业竞争程度的调节效应检验结果。在违规发生阶段,CSR1 的系数为-0.558,达到1%的显著性水平。交互项CSR1×HHI 系数为0.262,达到5%的显著性水平。当考虑HHI 的调节效应时,企业社会责任对违规发生概率的影响系数表示为(-0.558 +0.262×HHI)。HHI 数值越小,垄断程度越低,企业社会责任对违规发生概率的抑制作用显著增大。在第(3)列和第(4)列的违规查处阶段剔除CSR1 这一变量影响后,仍能得到一致的检验结果。当处在竞争激烈的行业中,企业社会责任表现较好的公司违规倾向更低。这是因为当企业面临激烈的生存竞争环境,具有被淘汰、被退市的压力和风险。企业社会责任有助于提高管理效率,降低融资成本,丰富社会资源,提高竞争优势,可以避免公司高管实施利润操纵、虚报谎报业绩等极端行为发生。综上所述,行业竞争程度具有调节效应,行业竞争程度越高,企业社会责任对公司违规的抑制效应越大。

在表5 的第(5)列~第(8)列是对公司规模的调节效应检验结果。在违规发生过程,CSR1 的系数为-1.400,达到5%的显著性水平。交互项CSR1×Size 系数为0.051,达到10%的显著性水平。当考虑Size 的调节效应时,企业社会责任对违规发生概率的影响系数表示为-1.400+0.051×Size。Size 数值越小,企业社会责任对违规发生概率的抑制作用将显著增大。大公司的公众关注度较高,社会资源丰富,内部关系较为复杂,践行社会责任的经济效应并不会像小规模公司那样显著。小规模公司不具有同等的社会资源和社会关注度,其进行社会责任信息披露的成本较高。假如小规模的公司能够关注社会影响,投身社会公益,表明其更加重视企业道德文化构建,关注利益相关者权益的主观意愿更为强烈,体现出积极承担社会责任的主观能动性,这类公司具有更低的违规倾向。综上所述,公司规模具有调节效应,公司规模越小,企业社会责任对公司违规发生的抑制效应更大。

表5 调节效应检验结果

(三)影响机制检验

Choi 和Wang(2009)、Cheng 等(2014)、Hasan 等(2016)、Cook 等(2019)均从实证角度证实,企业社会责任这一非商业行为与公司的经济活动存在密切联系,在财务绩效、内部治理、生产经营、研发创新等方面尤为突出,揭示企业社会责任背后丰富的经济效应,以及对公司长久经营发展具有战略意义和实践价值。在既有研究文献的基础上,本文采用金融计量方法来实证检验和解释企业社会责任对公司违规“抑制效应”的作用机制。具体而言,可以从资产报酬率(ROA)和融资约束(KZ)这两个视角来分析,中介机制的检验结果详见表6。在1%的置信水平上,企业社会责任评价指标(CSRS、CSRL)对ROA 的回归系数均显著为正。资产报酬率(ROA)越高的公司发生违规的概率就越低。同样在1%的置信水平上,企业社会责任评价指标(CSRS、CSRL)对融资约束KZ 指数的回归系数均显著为负,面临严重融资约束的公司发生违规的概率会更高。承担社会责任的公司具有良好的社会声誉和社会影响力,与客户、投资者和商业伙伴之间建立较高的信任度和忠诚度。一方面,避免企业发展进程中的经营摩擦问题,降低生产相关成本的无谓损耗,帮助企业实现更高的收入和利润增长,保持卓越的盈利能力(Choi 和Wang,2009)。另一方面,拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本,保证持续稳定的资金供应,避免出现资金紧缺的困境(Cheng 等,2014;Hasan 等,2016)。当一家企业具有较高的盈利水平,并且具有充足的营运资本,违规行为将对其持续稳步高质量发展造成严重的负面冲击。这类企业的违规成本显著增大,发生违规的动机会显著减小。因此,综合来看,企业社会责任能够显著改善公司的盈利能力,缓解公司的融资约束程度,进而降低违规发生的概率。

表6 中介效应检验结果

(四)稳健性检验①由于篇幅限制,稳健性检验的具体方法、过程和结果,请查阅附录。请读者扫描本文首页二维码,点击“附录”获取。

为了检验上述结果的可靠性,我们采用替换核心解释变量、构造工具变量和倾向得分匹配法等多种途径来进行稳健性检验和内生性检验,结果均支持前述回归分析。

五、结论和启示

本文以2010—2018 年中国A 股上市公司为研究对象,将公司违规界定为违规发生和被查处两个过程,通过部分可观测的Bivariate Probit 模型进行计量检验,结果发现企业社会责任对公司违规发生这一过程存在显著“抑制效应”,能够有效降低公司违规发生的可能性;但对公司违规查处并没有表现出“饰窗效应”,不会降低公司违规被查处的概率。经调节效应检验发现,行业竞争程度和公司规模对企业社会责任的“抑制效应”起到正向调节作用,在面临高市场竞争压力的公司和资产规模相对较小的公司样本组中,企业社会责任对公司违规倾向的抑制作用更大。由中介效应检验发现,企业社会责任通过改善盈利能力、缓解融资约束两条中介机制,降低了公司违规发生概率。最后,通过多种方法进行稳健性检验,以上结论仍然成立。

本文研究可为进一步完善上市公司企业社会责任实践和信息披露,提供如下政策启示。

第一,要强调企业社会责任对企业文化建设及可持续发展的重要价值,引导上市公司增强责任意识,积极承担应有的社会职责。尤其是经营业绩不佳及受资金流动性风险困扰的公司,更应注重将自身发展与践行社会责任全面结合起来,在追求自身经济效益的同时,致力于维护社会各方利益相关者的权益,打造良好的企业形象,赢得丰富的社会资源。积极践行社会责任能够帮助企业改善盈利能力,缓解融资约束,进而能够帮助企业避免陷入发展困境,降低违规发生的可能性,保障企业能够长期良性发展。

第二,为净化资本市场生态环境、遏制我国上市公司违规事件屡禁不止的乱象,监管部门应强化企业社会责任信息披露机制,扩大强制披露社会责任报告的上市公司范围,明确社会责任报告的内容和标准,规范引导上市公司根据所处行业及公司经营特点,如实披露公司对股东、雇员、产品、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献,包括股东权益保障、员工职业发展、节约资源保护环境的研发投入、社会发展资助等内容,形成符合本公司实际情况的社会责任战略规划及工作机制。

第三,监管部门应加强对上市公司社会责任信息披露质量的专业审核。企业社会责任能够有效缓解公司代理问题中出现的信息不对称性,规范高管行为,提高公司治理效率。因此对社会责任相关信息的真实性、公允性、有效性的审核显得极为重要。监管部门要逐步建立上市公司社会责任信息披露内部审查和外部监督的长效机制,更加有效地提高上市公司透明度,降低上市公司与投资者之间的信息不对称,保障资本市场健康平稳发展。

第四,加强对无视企业社会责任,失信于社会的违规行为的监管和惩治力度。无论是欺诈发行、虚假披露、内幕操作等损害投资者财产利益的违规操作,还是涉及到侵害社会公众生命健康安全的违法行为均是对企业道德的践踏和对社会责任的蔑视。对这类案件的处置,政府和监管部门应决不姑息,零容忍,着力于净化市场环境,保障市场机制良性运转,维护法律和制度的严肃性和权威性。同时,认真践行社会责任的企业和企业家们具有较强的引领、示范作用,政府应当予以肯定和褒扬,借助新闻媒体和社会舆论弘扬企业家精神,唤醒企业家心中的社会责任感,将企业发展与社会的和谐进步、民族的繁荣兴盛紧密结合在一起。