我国新闻节目主持人研究的“知识图景”:热点、趋势与反思

2022-04-26赵娜

赵娜

【摘要】几十年来播音主持学界与业界一直都非常关注新闻节目主持人的发展,相关研究成果丰硕。现基于中国知网(CNKI)数据库中期刊及硕博论文收录的2000—2020年有关新闻节目主持人相关研究为数据来源,采用CiteSpace科学计量学软件对新闻节目主持人相关研究的关键词共现、刊文数量等进行绘制分析,呈现我国新闻节目主持人研究的发展进程及前沿态势,发现我国当今新闻节目主持人研究中的不足之处和潜在研究空间,为今后该领域的相关研究提供参考。

【关键词】新闻节目主持人;CiteSpace;现状;趋势;反思

“新闻节目主持人作为前台新闻工作者,在新闻报道、舆论引导等方面起着举足轻重的作用。这些都依赖于主持人在政治修养、人格道德、新闻素养等多方面的综合表现”。[1]新闻节目主持人是主持人群体中一个较为“特殊”的群体,他们承担着新闻事件的传播重任,担当着新闻事件的观察者和传播者的角色,他们观察的角度和新闻的传播水平直接影响着受众对新闻事件的接受与理解程度。播音主持学界与业界一直都非常关注新闻节目主持人的发展,相关研究成果丰硕,但对新闻节目主持人的整体研究状况进行全面分析的文章相对较少。本文以中国知网(CNKI)数据库中期刊和硕博论文数据库收录的2000年至2020年间有关新闻节目主持人研究的文献为数据来源,借助CiteSpace计量学软件绘制我国新闻节目主持人研究领域的知识图谱,以便呈现国内近二十年来新闻节目主持人研究的发展概况、研究热点以及研究趋势。

一、数据来源与研究方法

本研究选择中国知网(CNKI)期刊数据库、博硕论文数据库作为检索来源。以“新闻节目主持人”为主题进行精确检索,获得有效期刊论文580篇,硕博论文50篇,共计文献总数量为630篇。时间跨度为2000—2020年,检索时间为2021年3月1日。每篇文献信息内容均包含文章的标题、摘要、作者、关键词及机构等。

CiteSpace是一款引文可视化分析软件,通过可视化的手段来呈现学科的结构、发展路径,找到关键节点,分析背后动力机制并找寻潜在的研究空间。本研究采用CiteSpace5.6R2版本,对630篇有效文献按CiteSpace要求格式从中国知网(CNKI)数据库中导出,通过转码形成新闻节目主持人研究的样本数据库。在参数设置上,根据导出文献时间跨度,将CiteSpace的时间跨度设置为2000—2020年,时间切片设为1年,阈值选择为前50,其余参数根据具体研究需要进行针对性设置。

二、我国新闻节目主持人研究基本概况

对检索获得的630篇有效文献,利用CiteSpace软件进行进一步统计分析,可以更直观地看到相关研究的文献数量分布和刊文量期刊统计及主要研究机构。

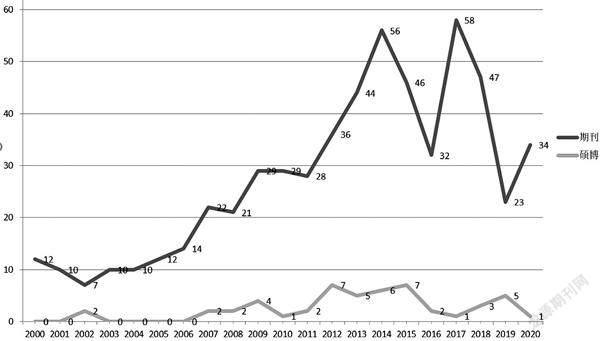

(一)文献数量分布

从文献数量分布图(见图1)来看,在期刊论文方面,对“新闻节目主持人”的相关研究从2002年开始呈现逐年递增的上升趋势,表明相关研究不断深入。2011—2014年研究文献上升趋势明显,在2014年达到了56篇之多。这与国家政策与媒介环境变化有关,2014年中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,这个意见的出台标志着传统媒体和新兴媒体融合发展已上升为我国的国家战略,同时这一年也被认为是“媒介融合元年”,所以引起了研究者的格外关注。

从2015年开始发文数量呈起伏状分布,2017年发文量达到最高58篇。2017年“我国全国两会首次将‘人工智能写入政府工作报告,随后国务院颁布《新一代人工智能发展规划》,提出国家将持续加大人工智能领域资金、人才、技术等投入,开启了我国人工智能元年,使其成为当下的技术和产业热点”。[2]大多文章围绕在新的媒介环境下,探讨新闻节目主持人的素质修养、语言风格、角色定位等方面的变化。硕博论文方面,2012—2015年文献数量相对较多,之后呈下降趋势,但从2007年以后,每年都有相关研究者对新闻节目主持人领域进行研究。

(二)刊文量期刊统计

将有效文献经CiteSpace软件进行分析,统计得出刊文量排在前十位的期刊,分别为《视听界》《记者摇篮》《当代电视》《新闻传播》《声屏世界》《青年记者》《传播与版权》《西部广播电视》《现代视听》《视听》。可以看出,所发文章大部分较集中在普通期刊,专业权威期刊数量较少,在较少的专业权威期刊中,《当代电视》刊发数量相对较多,一共刊发13篇。

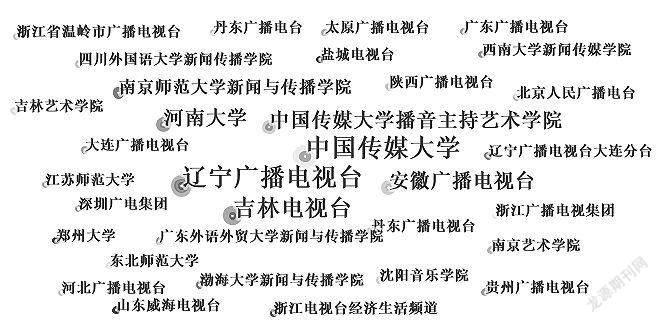

(三)主要研究机构

以机构作为分析单元,经CiteSpace软件程序运行,得到研究机构的共现知识图谱(见图2)。由图2可知,相关研究主要由学界和业界两大板块构成,业界对该领域研究较多的是辽宁广播电视台、吉林电视台;学界对该领域研究较多的是中国传媒大学播音主持艺术学院、河南大学、南京师范大学新闻与传播学院等。从图中可以发现,各节点之间基本无连线,这说明各研究机构之间无交流合作,业界之间、学界之间、业界与学界之间均无交流合作。

三、我国新闻节目主持人研究的热点

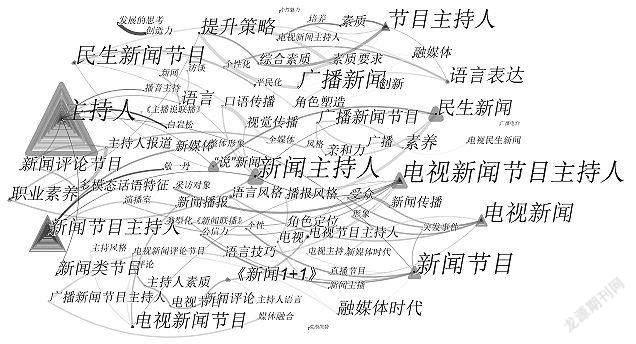

运用CiteSpace软件,将“关键词”作为分析的单元,经程序运行,形成2000—2020年新闻节目主持人研究的关键词共现图谱见(见图3)。节点三角形面积越大代表关键词出现的频率次数越高,字体大小则代表重要程度不同,字体越大则说明其重要性越强。

对新闻节目主持人研究热点的判断,可通过研究中关键词出现的频次以及凸现的程度等方面进行判断。使用CiteSpace软件中的“Export—network Summary Table”這一功能,对我国新闻节目主持人领域研究文献中所有关键词出现的频次进行统计,排在前十的分别为主持人、新闻节目主持人、电视新闻节目主持人、电视新闻、民生新闻、主持风格、新媒体、融媒体、新闻评论节目、语言风格。

可以看到,“主持人、新闻节目主持人、电视新闻节目主持人、民生新闻节目”等节点和关键词成为该领域的研究热点话题。其次为“语言表达、主持风格、职业素养”等关键词,显示出研究者对新闻节目主持人具体研究的不同面向。随着媒介技术的不断发展,新闻节目主持人的研究由传统媒体转向新媒体,从早期关注电视较多,到当今广播、电视、网络共同关注,“人工智能”“融媒体”等话题成为研究者重点关注的方向。

四、我国新闻节目主持人研究的趋势

通过使用CiteSpace软件中的“Time Zone View”这一功能,可以清晰地看出新闻节目主持人研究在不同时期出现频率较高、增长较快的关键词,这些关键词代表着这一时期研究的重点,而这些研究重点使得该领域的研究趋势清晰呈现。2002—2007年,该时间段研究者主要围绕“新闻主持人、电视新闻节目主持人”等关键词讨论新闻节目主持人的内涵及外延。2008—2014年,“民生新闻节目主持人、新闻评论节目主持人”等关键词凸显,研究者转向具体的新闻节目类型的主持人进行研究,具体讨论不同节目形态新闻节目主持人的语言特点、主持风格和素质培养。2014年之后,研究逐渐转向“融媒体、全媒体”等,特别关注新媒介环境下新闻节目主持人面临的挑战及其如何转型的问题,充分反映了媒介环境的变化与新闻节目主持人发展之间的密切关系。通过对聚类标识词语和关键词进行归纳总结,2000年至2020年我国新闻节目主持人研究大体集中在以下三个方面。

(一)主体相关研究

从图3可以看出,与“主持人”“新闻节目主持人”“电视新闻节目主持人”等主要节点相关度较高的关键词有“职业素养”“角色塑造”“语言技巧”“主持风格”“综合素质”等,这说明大多研究者主要还是针对主体展示出的不同方面进行具体研究。冯玲玲指出“新闻节目主持人除一般意义节目主持人的共同特质外,还有着内涵丰富的特殊地位、特殊要求和特殊作用”“良好的政治修养,强烈的导向意识,这是对全体新闻从业人员的共同要求,也是对新闻节目主持人的特殊规定”。[3]在角色塑造方面,徐钰指出“新闻节目主持人角色塑造,需要从主持语言、风格以及角色转换几个方面进行构建,同时对于新闻节目主持人来说,专业素养的提升,也是角色塑造的一种必然需求”[4]。在主持风格方面,杨韵针对新媒体时代新闻节目主持人风格的转变提出“新闻节目主持人的风格逐渐向个性化、亲民化转变,主持人角色更加立体。充分立足具体新闻内容以及节目要求,尽可能采用口语化的内容,灵活运用多样化的节目形式并紧紧围绕人与事展开新闻报道,完成新闻节目主持工作”[5]。

(二)不同媒介、不同类型新闻节目主持人及代表人物研究

在图3和频次统计中,出现了“电视新闻节目主持人”“广播新闻”“民生新闻”“新闻评论”“敬一丹”“克朗凯特”“白岩松”等多个关键词,说明研究者将目光聚焦在不同的媒介形态及具体的代表人物身上。在对电视和广播两种不同传统媒介新闻节目主持人研究时,研究者主要从有声语言、副语言等方面进行分析。高天宇、朱良志以中央电视台新闻频道为例分析了电视新闻节目主持人的体态语[6],李政则“以网络新闻节目主持人为研究对象,着重研究网络新闻主持人的语言特点。[7]在民生新闻节目主持人方面,主要从民生新闻节目主持人的风格特点、个性化品牌、语言特征等方面展开研究。王子夫指出当今电视民生新闻节目同质化现象严重,再加上新媒体的冲击,要想使节目在激烈的竞争中脱颖而出,“电视民生新闻节目主持人作为节目的‘名片,是节目形成差异化竞争优势,提高收视率的关键因素”[8]。新闻评论类节目主持人主要从评论技巧与能力、评论分寸把握、情感把握等方面进行研究。邱婷婷将“传播学与语言学理论相结合,以三档电视新闻评论节目为语料,运用大量实例论证主持人的话语结构”[9]。在代表人物研究方面,马敏以敬一丹为例,“通过对其品牌特征及品牌效应的具体体现来解析其品牌效应”,[10]希望对其他电视新闻节目主持人的品牌建构及品牌效应提供参考。任玉清通过分析克朗凯特、丹·拉瑟等国外新闻节目主持人来看中国新闻节目主持人的发展,提出“建立新闻主持明星制、形成‘中国特色的风格特点”等建议。[11]

(三)媒介环境变化适应性研究

“媒体融合”“全媒体”“融媒体时代”等关键词,都与媒介环境变化密切相关,技术的发展必然引起节目形式及主持形式的变化。随着人工智能的出现,对播音与主持行业产生了巨大的影响,对新闻节目主持人影响更甚,一系列AI合成主播不断迭出,给传统新闻节目主持人带来了前所未有的挑战。研究者们探讨了在融媒体时代以及人工智能环境的冲击下新闻节目主持人的转型探索、角色定位以及创新发展等问题,为新闻节目主持人未来发展建言献策。栗宇坤提出“传统新闻节目主持人应在语言魅力、采访互动、情感表达、新闻评论等方面寻求提升,积极转型”[12],以應对人工智能带来的冲击。邵鹏、杨禹认为“要发挥主持人身体作为‘传播平台的作用,提升主持人综合素养和能力水平,才能使其更适应‘人机互嵌趋势下的发展需要”。[13]

五、我国新闻节目主持人研究的不足

通过运用CiteSpace软件对我国新闻节目主持人领域的研究整体状况进行分析,发现该领域研究还存在不足之处。首先,从发文数量上看,学界和业界对新闻节目主持人的相关研究一直处于相对稳定的态势,但在发文质量上专业权威期刊发表数量相对较少。从研究者分布来看,新闻节目主持人研究者之间的合作交流相对较少。从文献的发布机构来看,媒体机构成为新闻节目主持人研究的主力,除博硕论文外,高校研究成果相对媒体机构研究而言略显薄弱,媒体机构与高校之间缺少研究领域的交流与合作,学界与业界未能形成相应的合作研究关系网和相关研究共同体,学术交流及研究团队尚待发展建立。

其次,从研究的主题分布来看,针对电视新闻节目主持人的研究居多。学者们对不同媒介不同类型新闻节目主持人进行了研究,主要从主持风格、语言特色、素质要求等方面进行研究。但主要呈现了共时研究多,对比研究少;总结经验多,创新提议少;传统媒体多,新媒体较少;在传统媒体研究中关注电视新闻节目主持人的多,关注广播新闻节目主持人的少等诸多不足。

最后,从研究的发展趋势来看,我国新闻节目主持人研究从2014年开始朝向媒体融合、全媒体、人工智能等方面转变,同时广播新闻节目主持人的研究逐渐受到研究者们的关注。这既反映了媒介环境的变化对媒体生存发展的影响,同时也反映了新闻节目主持人研究与社会实践的密切联系。

六、我国新闻节目主持人研究的反思

(一)紧跟媒介环境变化,加强校媒产教融合

中共中央政治局举行第十二次集体学习时,习近平总书记在会上强调推动媒体融合发展、建设全媒体成为一项紧迫课题,在会上阐释了“四全”媒体的全新概念。新闻媒体需紧跟媒介环境变化,以适应其自身发展。新闻媒体是人民群众获取信息的重要途径,新闻节目主持人是信息传递过程中的重要一环,新闻节目主持人不仅要强化思想意识、把好政治关,还需定期参加培训、充实自我,以提升自身的政治觉悟与素养。作为培养播音主持专业人才后备力量的高校来说,应根据媒介环境变化及时调整人才培养方案,对人才培养体系进行重新架构,将最新传播理念、传播技术运用其中。同时,高校与媒体机构之间应建立校媒合作,在产教融合的模式下协同育人,传媒业态的不断变化要求传媒教育必须转型与创新,努力将专业标准与职业要求、教学资源与媒体资源、教育机制与媒介机制进行深度融合,构建学校、媒体“双主体”合作机制,只有学界与业界共同努力,才能培养出适应传媒产业发展的创新型人才。

(二)打破固有学科壁垒,多元思维融合发展

目前针对新闻节目主持人的研究文献大都在播音与主持视阈下,具有较强的实践性,跨学科的交叉融合研究并不多。张颂老师指出:“播音学是一个多学科、多层次的新兴交叉学科,并不是某一单个学科的衍生物。”[14]在当今复杂多变的媒介环境下,主持人除了要掌握必备的专业技能知识外,还应具备不同学科的知识储备,全新的思维视角,不能仅在播音主持学科内部进行分析研究,一定要打破固有的学科专业界限,拓宽视野,加强不同学科之间的交叉融合,从不同角度对节目主持人进行分析研究。因此,从新闻节目主持人研究上升至节目主持人研究,都需广泛吸收语言学、心理学、文学、哲学等学科的知识,增强人文素养,同时也需要掌握计算机科学等信息学科的知识以适应变幻莫测的媒介环境,还需涉猎农业、经济、军事、体育等领域的学科,以适应细分需求,提高新闻节目主持人的整体人文素养。所以,新闻节目主持人研究应广纳学科、多元思维,共同推进整个领域不断向前发展。

通过对近20年有关我国新闻节目主持人领域的研究文献进行可视化分析后,整个领域发展历程基本呈现,通过绘制相关图谱,可以清晰地看出我国新闻节目主持人研究的热点、前沿以及现有研究存在的局限,并根据局限提出了可行性的参考建议,希望对今后该领域的研究提供参考。同时,也希望通过该研究能够给其他类型节目主持人的研究发展提供一定的借鉴与思考。

参考文献:

[1]陈虹.节目主持人概论[M].北京:高等教育出版社,2013:219.

[2]周葆华,骆陶陶.人工智能重塑新闻业:进展、问题与价值[J].南京政治学院学报,2018(6):83-89.

[3]冯玲玲.新闻节目主持人的基本素养[J].新闻窗,2012(5):110.

[4]徐钰.论新时期新闻节目主持人的角色塑造[J].记者摇篮,2018(6):57-58.

[5]杨韵.探究新媒体时代下新闻节目主持人风格的转变[J].传媒论坛,2018(9):76-77.

[6]高天宇,朱良志.电视新闻节目主持人的体态语分析:以中央电视台新闻频道为例[J].西部广播电视,2017(22):132-133.

[7]李政.网络新闻节目主持人主持形态研究[J].新闻研究导刊,2017(8):171.

[8]王子夫.电视民生新聞节目主持人发展策略[J].数字传媒研究,2018(10):24-25.

[9]邱婷婷.中国电视新闻评论节目主持人语言研究[D].贵阳:贵州民族大学,2014.

[10]马敏.试论电视新闻节目主持人的品牌效应:以敬一丹为例[J].西部广播电视,2016(18):158.

[11]任玉清.从克郎凯特、拉瑟看中国节目主持人的发展方向[J].中国广播电视学刊,2000(12):54-55.

[12]栗宇坤.人工智能冲击背景下新闻节目主持人转型探索[J].视听,2019(7):151-152.

[13]邵鹏,杨禹.AI虚拟主播与主持人具身传播[J].中国广播电视学刊,2020(6):71-74.

[14]李凤辉.语言传播人文精神的阙失与重构[M].北京:中国传媒大学出版社,2006:4.

(作者为华东师范大学传播学院博士生,平顶山学院新闻与传播学院讲师)

编校:张红玲