习近平外交演讲中的概念隐喻及其英译研究

——以亚洲文明对话大会开幕式演讲为例

2022-04-25王茜,刘彬

王 茜,刘 彬

(南华大学 语言文学学院,湖南 衡阳 421001)

外交演讲是指国家领导人就国际关系的某个主题代表国家发表主张和看法、抒发情感、进行宣传的一种语言交际活动[1]。在外交演讲中,演讲者经常采取一系列相异的言语行为以实现陈述观点、发表意见、表明立场、表达情感、作出承诺等目的。自习主席执政以来,其卓越的执政理念深受人民群众的欢迎。而习主席在国内外公开场合发表的一系列讲话也引起了国内外政治界以及媒体界的广泛关注。习主席在讲话中经常使用生动形象的比喻、朴实无华的语言,以及通俗易懂的论证[2]。通读他公开发表的外交演讲,既能领略到其中的世界主义情怀的同时,又能体会到浓重的中国文化底蕴色彩。亚洲文明对话大会是一场中国主办的外交活动,于2019年5月15日在北京开幕。亚洲文明对话大会以建设性的方式将亚洲及世界各国的人们聚集在一起,致力于促进不同文明之间的对话与交流互鉴,通过跨文化交流增进人们之间的相互理解,促进经济社会的共同发展,为建设和谐发展的亚洲与世界,为推动构建亚洲和全人类的命运共同体夯实人文基础[3]。中国是有着悠久历史文明的国家,中国优秀的传统文化承载着中华民族特有的价值观,也是人类文明共有的宝贵财富[4]。习近平的外交演讲,以中国传统文化为根基,借助中国语言智慧恰到好处地表达中国的立场,并在此基础上将传统文化进一步发扬光大。文中以概念隐喻理论为基础,对所选演讲语篇中的隐喻进行分类分析,进一步研究其英译本中的对应翻译策略,探讨概念隐喻在外交演讲中的意义以及翻译特点,并解读其对弘扬中国文化的积极意义。

1 概念隐喻与外交演讲

1.1 概念隐喻

1980年,Lakoff[5]提出:“隐喻在日常生活中无处不在,不仅存在于语言中,而且存在于思想和行动中,我们既思考又行动的普通概念体系,究其本质上是隐喻的。”该理论的提出奠定了认知学在概念隐喻上的地位基础。Lakoff和Johnson进一步提出隐喻不仅是一种语言现象,而且是反映人类思维运作方式的一面镜子。他们认为概念隐喻的本质是通过对我们熟悉的事物或事件的认知来理解抽象概念,隐喻的过程就是从始源域到目标域的映射过程。

1.2 概念隐喻在外交演讲中的应用

在外交演讲中我们往往可以感受演讲者国家的文化习俗,了解演讲者国家的意识形态等。因此,演讲者的语言风格、言语策略关系着整个外交过程的成败和该国文化的弘扬。概念隐喻频繁使用于外交演讲中以阐述抽象的政治概念。因此,概念隐喻在外交演讲中有着重要的指导作用,外交演讲下的概念隐喻研究也成为了我们需予以重视的问题。

外国语言学者对政治语篇中的概念隐喻进行了大量研究。外交演讲作为政治语篇的组成部分,自然也成为学者们津津乐道的研究方向。在外交演讲方面,Mose[6]在2013年肯尼亚总统竞选演讲中分析了冲突管理中使用的战争隐喻,指出战争隐喻对于塑造选民的理解的重要性。Nguyen[7]运用概念隐喻理论和概念整合理论对奥巴马和特朗普就职演说中的隐喻策略进行了对比分析。

基于此,中国学者也对一些政治文本进行了研究,其研究主要集中在政府类报告上,如文旭[8]以概念隐喻理论为基础,研究了政治话语中的政治隐喻和隐藏的意识形态。对于外交演讲方面的研究,国内学者在此方面开展的研究相对较少,通过CNKI检索发现,国内学者对外交演讲的研究主要集中于隐喻批评如黄蓉[9]、国家形象构建如任璐[10]、传统隐喻即修辞方面进行的研究如杨明星等[11]。然而,目前基于概念隐喻对于外交演讲的研究还相对匮乏,通过检索只发现了1篇,李雪等[12]对习近平在2013年和2015年博鳌亚洲论坛演讲中的概念隐喻进行分析,解读了概念隐喻中所包含的中国文化精神。

2 习近平外交演讲中隐喻类型及其分析

2.1 数据来源及处理

亚洲文明对话大会于2019年5月15日在北京召开,此次外交演讲聚焦于璀璨的亚洲文明,为新时期亚洲文明的发展指出了新的发展道路。由于此次大会意义非凡且含有丰富的中国文化色彩词汇,因此,笔者选取了此次大会的主旨演讲作为研究语料,对其中隐喻的翻译进行了研究。

文中所选用的亚洲文明对话大会语料均选自《习近平谈治国理政》第三卷,本书内容包括习近平总书记在2017年10月18日至2020年1月13日期间的报告、讲话、谈话、演讲、批示、指示、贺信等,笔者选取了其中极具感染力的亚洲文明对话大会演讲。该书英文版由中央宣传部(国务院新闻办公室)、中央党史和文献研究院和中国外文局联合编译,具有较强的参考价值。译者从读者角度出发,在兼顾源语文本核心内涵的同时,灵活运用不同的翻译策略,最大化地使译本在目的语受众中达到与源文受众同样良好的效果。本研究通过自建习近平亚洲文明大会演讲英汉数据库,并在此基础上对概念隐喻进行分类统计。

2.2 习近平外交演讲中的概念隐喻类型及其分析

概念隐喻的分类统计尤为重要。学者曹灵美等[13]通过对习近平话语中的中国特色隐喻英译进行研究,将习主席话语中的中国特色隐喻分为疾病隐喻、生活隐喻、动物隐喻、饮食隐喻、建筑隐喻7种类型;纪燕[14]在习近平总书记政治话语的概念隐喻分析一文中将概念隐喻分为大自然、生活物品、身体、动物、疾病、食物、植物7个类别。

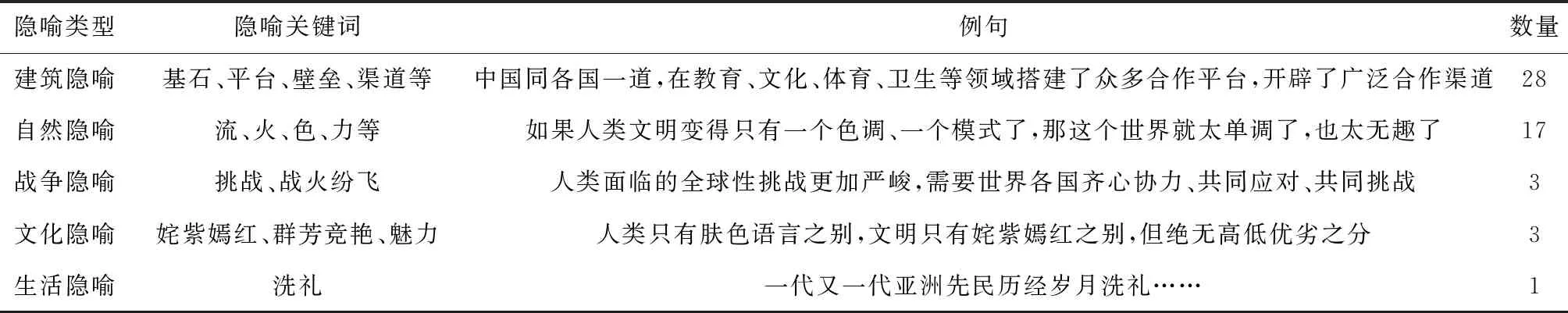

在此次习近平外交演讲中,概念隐喻累计高达84例。借助Lakoff和Johnson将概念隐喻分成结构隐喻、本体隐喻以及方位隐喻三大类型,以及上文学者们的隐喻分类情况,笔者将此次外交演讲中的概念隐喻细分为建筑隐喻、自然隐喻、战争隐喻、文化隐喻、生活隐喻、生物隐喻、身体隐喻、空间隐喻、时间隐喻9个子隐喻,由于文本限制,下文将对文本中隐喻出现频次较高的关键词进行罗列,并以表格的形式呈现。

2.2.1 结构隐喻

Lakoff[5]将结构隐喻定义为通过一个概念来建构另一个概念,通常为通过一些具体的概念来构造更加抽象的概念意义。结构隐喻运用现实中人们更加熟悉的具体事物,能更好地将演讲内容及其文化精神内涵传递给受众。结合此次外交演讲文本内容,将其中的结构隐喻分为建筑隐喻、自然隐喻、战争隐喻、文化隐喻、生活隐喻5个子类别,如表1所示。

表1 结构隐喻类别及使用频次

习主席此次演讲中,结构隐喻使用频率最高,共计52例,占比为整体隐喻的61.904 8%,归纳此次习主席演讲中所使用到的结构隐喻可细分为建筑隐喻、自然隐喻、战争隐喻、文化隐喻、生活隐喻五个子隐喻。由表1得出,建筑隐喻出现频率最高,占比为33.333 3%,其次是自然隐喻,占比为20.238 1%,战争隐喻、文化隐喻、生活隐喻出现频率较少,依次为3.571 4%、3.571 4%、1.190 5%。由表1分类统计得出建筑类隐喻占比位居第一,结合习近平总书记此次亚洲文明对话大会总体内容可知,此次演讲内容中他大量使用我们日常生活中所熟知的建筑类物体用来表达社会主义事业欣欣向荣的发展,也借此更进一步表达出中国与世界各国建立友好外交关系的决心。

2.2.2 本体隐喻

本体隐喻是人类认知概念系统的基础,指人们将抽象复杂的思想、情感、状态、心理活动等无形的概念看作可以进行推理、量化和范畴化的具体的、有形的实体,是把一个概念投射到另一个概念域的认知过程。当演讲中有较抽象、晦涩难懂的词汇内容时,可以使用本体隐喻化抽象为具体,以更加具体的方式将文本文化内涵传递给大家。结合此次外交演讲文本内容,将其中的本体隐喻分为生物隐喻、身体隐喻2个子类别,其分布如表2所示。

表2 本体隐喻类别及使用频次

由表2统计可得,本体隐喻在整个演讲中所使用的隐喻占比为15.476 2%,其中,生物隐喻占比为10.714 3%,身体隐喻占比为4.761 9%。从文本来看,生物隐喻以及身体隐喻主要用于描述人类文明,将人类文明映射为有机生命体,喻指文明的生生不息,此类隐喻恰到好处地将人类对文明的态度化为有形实体,从而使人们能更加深刻地体会到文明的伟大精神。

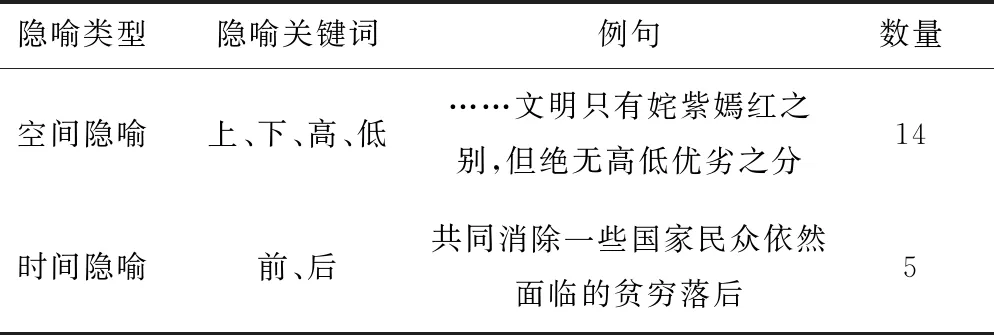

2.2.3 方位隐喻

方位隐喻源于人们的直接身体经验,即指在同一个概念系统内部,各元素之间相互组织,遵循空间定位如上下、内外、前后、深浅、中心、边缘之类的方位自相组织起来的[15]。方位隐喻即将人类生活中普遍存在的一些方位词汇映射到一些抽象概念上来作为一种衡量标准。时间隐喻、空间隐喻都属于方位隐喻的子范畴。外交演讲中通过运用大家日常生活中具有普遍认知的方位词,来更加深刻地理解演讲者所要表达的情感、态度等。此次演讲中所用到的方位隐喻分为时间隐喻、空间隐喻两大类,如表3所示。

表3 方位隐喻类别及使用频次

由表3统计归类可知,方位隐喻一共占比为22.619 0%,其中空间隐喻占比为16.666 7%,时间隐喻占比为5.952 4%。综合文本分析,空间隐喻诸如“高”“低”主要用于说明文明的平等性,时间隐喻诸如“前”“后”通常用于描述一些国家之间实际发展差距,使受众更好地了解目前国家整体发展现状,从而更好地摆正态度,共创文明社会。

2.2.4 隐喻分类总结

从上文分类不难看出,结构隐喻出现频率最高且涵盖种类也最广,方位隐喻位居第二,本体隐喻次之。从整体来看,此次演讲内容还是偏向于引用我们日常生活中所熟悉的物体来做映射,将源语文本想要表达的抽象思想内容化为人们日常所熟悉的具体事物。然而,也有一些抽象词语,如果只是简单地将其陈述,可能会降低受众的共鸣感,在此种情况下,本体隐喻则是一种更佳的选择,通过有机生命体来做映射,除了能表达出文明本身所包含的含义外,也能从侧面表达出文明的生生不息,在情感上增强受众共鸣,进而达到事半功倍的效果。而方位隐喻的使用则是通过运用大家熟知的方位词来阐述事实及现状,从而提供给受众更加精准的认识。

3 习近平外交演讲中概念隐喻的翻译策略

如上所述,隐喻是一种日常生活中常见的思维方法,同样,翻译作为一种思维实践活动,在其对概念隐喻进行翻译过程中,要妥善处理好概念隐喻的复杂认知过程以及源语文本与目的语文本之间的关系。始源域、目标域、映射、知识经验是概念隐喻的关键要素,隐喻过程也就是激发受众从始源域转移到相应的目标域的过程。译者在重构源语文化模式过程中,通常会有多种选择方式,例如:传递其喻义、重塑其主体形象、修改其喻义、将喻义和始源域进行结合调整[16]。通过对习近平亚洲文明对话大会演讲中概念隐喻的翻译进行分析研究发现,译者针对概念隐喻主要采取了以下翻译策略:“保留概念隐喻”“调整概念隐喻”“取消概念隐喻”“添加概念隐喻”。

3.1 保留概念隐喻,复刻源语文化体验

保留概念隐喻即指在翻译过程中将源语中所要表达的意象完整再现。这种翻译策略通常适用于源语文化与目的语文化中语言内涵及其表达形式一致时的情况。此次大会上建筑隐喻的使用诸如“平台”“渠道”等更加鲜明地凸显了中国特色社会主义事业的建设纲领。在源语文本与目的语文本隐喻意象相同的情况下,保留概念隐喻无非是最直接的一种选择。如以下例子:

例1:这些年来,中国同各国一道,在教育、文化、体育、卫生等领域搭建了众多合作平台,开辟了广泛合作渠道[17]。

译文:Over the years, in collaboration with other countries, China has established many platforms and channels for cooperation in education, culture, sports, health, and other fields[18].

例2:亚洲文明对话大会,为促进亚洲及世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪提供了一个新的平台[17]。

译文:The Conference on Dialogue of Asian Civilizations is for this very purpose,as it provides a new platform for civilizations[18].

例1中的“渠道”映射为使各个国家相连相通的一种合作方式,是指中国努力在各领域取得发展和进步,努力为世界各国提供多元合作机会。源文中的“渠道”一词与目的语对应词“channel”本意原都是指水渠、水流的通道,其隐喻功能逐渐演变为“做某事的门路”,此种情况下保留概念隐喻即为最直接的选择,也最大化地为目的语受众保留了源语文化体验。例2中的“平台”,在此意指多国之间文明合作往来的一种良好机遇以及坚实基础,其目标域英译与始源域相差不大,因此,译者将其直接译为“platform”,以最直接的方式保证了概念隐喻在译本中的成功映射。

从上文所举例子分析可以看出,中西方文化建筑隐喻映射机制基本相同。此种情况下保留概念隐喻从根本上保留了源语文化所要传递的文化内涵,为目的语受众最大化地保留了源语文化体验感。

3.2 调整概念隐喻,力求多种文化共存

在隐喻翻译中,如果源语意象与目的语意象功能不对等,那么译者在翻译时就需要对源语意象做出适当调整。在此次会议演讲中,习主席用到了一些富含文化隐喻的表达式来表达对各国之间文明交流合作的态度,在此类文化隐喻表达式中,成语由于富含浓重的文化色彩,通常体现出一个国家以及民族特有的文化,针对富含文化特色的成语翻译往往使用调整概念隐喻方法,如以下例子:

例3:我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳[17]。

译文:We should keep our own civilizations dynamic and create conditions for other civilizations to flourish. Together we can make the garden of world civilizations more colorful and vibrant[18].

中国语言充满特色,其成语的使用更是为中国语言文化增添色彩,将发言人的意图以更加巧妙的方式恰如其分地表达出来。对于例4中“群芳竞艳”成语翻译,译者并没有翻译为字面意义,而是选取了其在该演讲中的内涵意义,将其译为“more colorful and vibrant”,侧面体现出世界文明的勃勃生机,从而呼吁各国领导人齐心协力发扬文明精神。在此,译者对其源语意象做出了适当调整,在目的语语言文化中选取相应的隐喻意象,对其进行了转换,以确保概念隐喻映射过程的成功。

3.3 取消概念隐喻,避免文化冲突

按照概念隐喻理论,概念隐喻映射的过程通常是借助人们生活中所熟悉的事物以及概念来映射一个更为抽象、复杂的事物或概念。当始源域中的概念比目标域更为陌生、抽象、复杂时,隐喻在目标域中的这种唤醒功能会失效,在翻译的过程中译者可以选择删除隐喻[19]。通过对此次亚洲文明大会演讲中概念隐喻数量统计可发现,此次演讲报告中对于自然隐喻“力量”的翻译,通常采取取消概念隐喻的方法,这是因为此类隐喻表达式(力量)在中文中已经演变成为了一种更加抽象的映射含义,而在英文中此类隐喻表达式的对应英语(power)尚未达到源语隐喻表达式中的抽象映射效果,倘若直接译出,反而会起到画蛇添足的效果,使目的语受众产生困惑。如以下例子:

例4:迈向美好未来,既需要经济科技力量,也需要文化文明力量[17]。

译文:To meet our common challenges and create a better future for all, we look to culture and civilization to play their roles, which are as important as the roles played by the economy, and by science and technology[18].

此例中的两处自然隐喻“力量”,是抽象化的典范,在此分别指强大的科技和强盛的文化,在中文语体中更加善于运用诸如此类抽象化的词语来表明事物的强大,如若简单将其直译为“power”则会造成词义赘述,因此,译者将“力量”直接选择取消,以更加直截了当的方式为目的语读者传递了文本内涵。

3.4 添加概念隐喻,再现源语文化内涵

添加概念隐喻,即指在翻译过程中,将源语文本中一些非隐喻式表达转化为目的语文本中的隐喻式表达。对于目的语特有而源语缺失的隐喻,为保证目的语受众成功读懂源语文化内涵,需灵活运用翻译策略,在译本中添加适当的隐喻映射机制。对于一些特定的生物运作机制翻译,译者采用了添加隐喻的方式,如以下例子:

例5:一切生命有机体都需要新陈代谢,否则生命就会停止[17]。

译文:All living organisms must renew themselves through metabolism; otherwise, life would come to an end[18].

例5中,“renew”意为“更新、复兴、重新开始”,其在英文中的始源域多指文化或经济中的一种复苏现象,映射到目标域中也指生物有机体等的更新。在此处源语文本中并没有“更新”一词,而在翻译过程中,译者为了使目的语受众更加深切地感受到习主席强调的万物更新的氛围,添加了“renew”一词,确保了源语深层意义的传递,喻指文明如同有机生物体一样,需要不断地交流互鉴,才能保持源源不断的生命活力。

由于文本限制,上文只列出了在此次外交演讲大会中出现频次相对较高的隐喻关键词作为范例,从保留概念隐喻、调整概念隐喻、取消概念隐喻以及添加概念隐喻的翻译策略对其译本进行了描述和分析,发现译者在对源语文本进行翻译时,对源语文化以及目的语文化进行了双向考究,也对源语读者以及目的语读者中不同的认知模式进行了双向判定。在确保目的语文本读者能正确领悟源语演讲内容大意的基础上,有效保证了源语文化内涵、情感态度等的成功输出,为广大目的语读者提供了优秀的译本。

4 结束语

当前的中国是站在新起点上的中国,外交演讲作为政治话语的重中之重,是我国对外话语体系的核心与聚焦之处。新时期的外交演讲,不仅要在话语上令受众感受到震撼和折服,更要在其内涵意义中体现出当代中国文化精神,强化中国文化担当。不同国籍的人民身处于不同的国家,在认知模式、文化背景、意识形态上都会有不可避免的差异性,译者需全面考究。对于外交演讲中的隐喻翻译,不仅要在隐喻相近时保留趋同目标内涵,更要在隐喻出现偏差或存在缺失时有效弥补目标外延中的差异性,深度挖掘出源语文本在概念隐喻映射过程中的目标域产物,选择最优的翻译策略。由此一来,才是为广大目的语受众呈现出了优秀的译本,也为我国的外交话语体系文化弘扬发挥了积极的作用。