抗战时期国立大学图书馆的内迁、重建及文化救亡运动*

2022-04-25石嘉朱通,2

石 嘉 朱 通 ,2

(1.江西师范大学历史文化与旅游学院 南昌 330022;2.中共抚州市委党校 江西抚州 344899)

七七事变后,日本不仅以武力吞并中国领土,还推行文化侵华政策。一方面破坏中国文化教育事业,试图彻底泯灭中国人民的民族意识和反抗精神;另一方面掠夺中国大批古籍文献,企图摧毁中国固有之文化。国立大学图书馆作为文化教育之渊薮,是日军破坏的主要对象。为躲避日军的轰炸和破坏,各国立大学图书馆被迫内迁、重建。重建后的国立大学图书馆不仅恢复了图书馆功能,抢救了大批珍贵文献典籍,而且向后方民众传播了先进文化知识,特别是宣扬了全民抗战、抗日救国思想,粉碎了日本从文化、思想上灭亡中国的企图。笔者梳理既往研究,发现抗战时期图书馆研究相对薄弱,而考察战时国立大学图书馆内迁、重建过程及其文化救亡活动,对了解近代中国大学图书馆的整个发展历程,有着积极意义。

民国以来的大学素有公办和私办之分,其中公办大学由政府创办,主要包括国立大学、省(市)立大学。依据1929年7月南京国民政府出台的《大学组织法》规定:“国立大学由教育部审查全国各地情形设立之”“由省政府设立者为省立大学,由市政府设立者为市立大学,由私人或私法人设立者为私立大学。”[1]因此,文中所指的国立大学,是直属于教育部,经费来自国库,由中央负责统筹管理的综合性大学。1928—1937年,报国民政府教育部备案的大学共13所,分别为:国立北京大学、国立清华大学、国立中央大学、国立中山大学、国立四川大学、国立武汉大学、国立北平师范大学、国立交通大学、国立暨南大学、国立浙江大学、国立山东大学、国立同济大学、国立北平大学。文章选取国立大学图书馆作为研究对象,一方面因其属于国家办学,地位较高,是“举国办大学”的精华所在,研究国立大学图书馆能够直接反映战时高校图书馆的生存状况。另一方面,相比省(市)立大学及私立大学图书馆,国立大学图书馆在经费、管理及硬件设施等各方面相对更具保障,尤其在抗战时期,中国高等教育事业遭受重创,高校生存环境更加艰难,许多高校难以为继,纷纷向教育部提请改归国立,涌现出大学“国立化”的小高潮(国立东北大学、国立湖南大学、国立云南大学、国立广西大学、国立河南大学、国立贵州大学、国立重庆大学、国立山西大学、国立英士大学在1937年至1945年间先后由省立改为国立;国立厦门大学、国立复旦大学分别在1937年、1938年由私立改为国立)。稳定的经费来源也为国立大学图书馆内迁后的重建及其后续文化救亡活动做了铺垫。文章专门研究国立大学图书馆的内迁与重建等活动,诸如四川大学等原设后方并未进行整体搬迁的大学图书馆,并不在文章研究范围之内。

1 国立大学图书馆内迁

民国时期的大学图书馆大抵都经历了一个从无到有、由小到大乃至发展成独立馆舍的进程。南京国民政府成立后,我国高等教育事业开始得到相对稳定的发展,在此期间,大学图书馆事业发展迅速。一是体现在馆舍建造上,南京国民政府成立后,许多大学图书馆或扩建或重修,如国立中央大学图书馆馆舍原有空间容量不过百人,罗家伦出任该校校长后决定加建图书馆左右两翼及图库四层,总共可容1 000人以上,较前容量约大4倍,书库容量较前扩大1.5倍[2]。国立北京大学于1935年8月兴建了新的图书馆,包括4层书库,总占地达1 256平方公尺[3]。二是体现在馆藏上,相较于其他类型的图书馆,国立大学图书馆以馆藏丰富、涉猎广泛著称,各馆在参考国内外图书馆先进办馆理念的同时,又立足自身,形成了独具风格的办馆模式和学科特色。如国立武汉大学图书馆特藏包含明代文学家陈眉公手批的《西厢记》《琵琶记》,其他中文图书亦搜罗丰富,共约9万部,11万余册[4];国立清华大学图书馆以藏书丰富著称,其“图书馆规模之大,冠于全国各大学及公私立图书馆,藏书丰富,对于西洋文学系各种参考书,搜集尤多”[5]。三是体现在管理制度上,民国以来大学图书馆吸收了西方先进的管理理念,图书馆逐渐行政独立,直属于校长之下,成为与“教务处”“事务处”等机关并行的组织机构,并且在规章制度上日臻完善,体现出“以人为本”“读者至上”的服务原则。

七七事变后,日军野蛮轰炸、劫掠中国大学,继而波及大学图书馆,无数典籍文献惨遭损毁、掠夺。如北平的国立清华大学校舍被日军占据,图书馆被作为外科病房,书库为手术室及药库,馆内未及时转运的数10万册中西文图书、期刊悉数落入敌手[6];上海的国立暨南大学图书馆被日军炸毁,中日文图书丧失大半,中日文杂志、日报损失2万余册,惟西文图书杂志及部分较为珍贵的书籍幸得保存[7];华中的国立湖南大学图书馆被日机轰炸焚毁,所有典藏除小部分被搬出外,皆付之一炬,共损失图书达54 091册[8];华南的国立中山大学图书馆图书在敌进犯之前,多数未能转移,总馆图书损失134 358册,杂志日报损失66 025册,图书器具损失952件,总计损失201 335件,分馆图书损失约35 006册,杂志10 522册[9]。全国专科以上学校在七七事变后大部分停办或者被迫内迁。大学图书馆馆藏图书也是日军重要的劫夺对象,图书损失达500万册以上,其中国立大学图书馆损失图书达2 703 871册[10]。随着战争形势不断恶化,为挽救文化教育事业,国立大学及其图书馆被迫内迁,以谋求续学、复馆。

早在九一八事变之际,东北大学图书馆就因战争被迫随校迁移。该图书馆起初藏书达十几万余册,九一八事变后皆被敌人掠夺[11]。是年11月,东北大学在北平复课,校址定于北平彰义门国货陈列所院内,并设立阅览室,图书馆事业逐渐恢复。其后,东北大学改为国立,至1936年馆藏图书达32 549册,初具规模[12]。但不久后七七事变爆发,国立东北大学被迫再度搬迁,先后迁往陕西、四川等地,图书仪器及重要校产亦随校西运[13]。抗战时期,国立东北大学图书馆生存环境异常艰难,被迫反复迁移、以谋复馆,而这只是战时图书馆界的一个缩影。抗战全面爆发后,国立大学图书馆为避战乱,大抵随校内迁、重建。

七七事变后,华北地区首当其冲,平津高校纷纷南迁。1937年10月,国立北京大学、国立清华大学及国立南开大学联合在长沙成立临时大学。因三校外迁图书甚少,故临时大学与迁至长沙的国立北平图书馆合作,组建临时大学图书馆。此后该校迁往昆明,改称西南联合大学,图书馆总馆设于迤西会馆工学院内,理学院另设阅览室,并在蒙自分校设分馆[14]。国立北平大学、国立北平师范大学、国立北洋工学院联合在西安成立临时大学,其图书馆建在西安城隍庙后街,但馆藏图书损失殆尽,只得购买、借用西京图书馆书籍。此后该临时大学改名为国立西北联合大学,迁校于城固,其图书馆迁至城固县城内文庙尊经阁旧址[15]5-6。山西大学起初迁至晋南,太原失守后停办一年,其图书馆图书交由当地县府保管,至晋南失陷时全部散佚。1939年秋,该校及图书馆在陕西三原县重建,购进图书,借当地民房复学、复馆。1941年又北迁至陕西宜川县,办学经费和馆舍条件有所改进[16]。国立山东大学在青岛沦陷后停办,其馆藏图书原计划存放在万县,但在运输途中损毁较多,剩余一万几千册图书转交中央图书馆管理[17]。国立河南大学图书馆的大部分图书在豫湘桂战役中损毁[18]。

在华东地区,八一三事变后,上海的国立复旦大学、国立交通大学、国立同济大学、国立暨南大学等高校纷纷就近迁至租界以避战乱,租界形势恶化后又迁往重庆、福建等地,其图书馆也随校迁出。如国立复旦大学最终迁往重庆北碚黄桷镇,租用普通民房,充作图书馆参考室、阅览室等[19]。国立同济大学历经六次搬迁,最终迁往四川南溪李庄镇,其图书馆设于紫云宫庙内,大殿用作书库和办公室,西厢楼辟为阅览室[20]208。国立浙江大学经历四次大规模内迁,最终落址贵州遵义,图书馆设于遵义城区何家巷祠堂内,在湄潭文庙大成殿、永兴九皇阁设分馆[21]。南京的国立中央大学较早派员分赴鄂、湘、川等地考察迁移处,最后决定迁至重庆。因搬迁迅速得当,国立中央大学及图书馆仪器、图书和其他设备保存较为完整[22]。

在华中地区,国立武汉大学为了保存图书,曾组织人员将馆内较为重要的书刊先行运存于宜昌,其整体迁至四川乐山后,提前抢运至宜昌的图书仪器亦西迁[23]。湖南大学及图书馆迁移前惨遭日军轰炸、损毁严重,直到1938年10月西迁至湘西辰溪县,新建两间平房充作图书馆办公室及阅览室[24]。国立中正大学迁移最晚,至1945年初从泰和县迁至宁都县,其图书馆图书也随之迁移。

在华南地区,七七事变不久,国立厦门大学将教学仪器和大批图书抢运至鼓浪屿、漳州、龙岩等处。至1937年底,国立厦门大学整体迁往闽西长汀,租用当地文庙、民房作为教室和馆舍,并在虎背山增添嘉庚堂、教室及阅览室[25]。1939年5月,国立中山大学紧急迁至云南澄江。至1940年7月,该校复迁粤北坪石,部分图书也随之迁移,其他仍保存在澄江,迁往坪石的图书后因战争散佚殆尽。抗战胜利后,国立中山大学图书馆重建于广州文明路旧校址内,直至1946年迁回广州石牌原校[26]。

综上,在烽火连天的抗战岁月中,为了保存中国文化,延续中华教育,各国立大学及其图书馆纷纷离开故地,开启内迁的征程。各图书馆虽然所处的地域不同,内迁的阶段不一,图书转移的方式各异,但亦不缺乏共性。

一是内迁过程的长期性。抗战时期国立大学图书馆的内迁往往受战局影响,反复搬迁,能够一次性完成内迁的大学图书馆极少。多数大学图书馆在战争中多次迁移,如国立同济大学先后经历多达6次内迁,在反复搬迁的情况下,图书馆内的图书仪器也难以及时转入新校址。1938年冬,当国立同济大学第一批图书运至广西贺县八步镇,“还未及卸下时,学校又决定迁往昆明”[20]113。因此,战时大学图书馆的内迁不仅路途迢迢,且在交通闭塞的条件下显得举步维艰,其过程往往迂回波折,周期漫长。

二是在内迁的路线上,整体呈现向西、向南的迁移动向。因为教育发展的不均衡,西南地区高校图书馆也较为匮乏。仅以四川省为例,抗战以前四川省高校图书馆仅有4所,分别为:国立四川大学图书馆、私立华西协和大学图书馆、私立成华大学图书馆和私立相辉文法学院图书馆。抗战爆发后,各校或因战区关系,或为避免敌机轰炸,纷纷设法迁移,西南各省由于其独特的地理位置,成为当时高校及图书馆的搬迁首选之地。据1941年当年的统计信息,迁到四川的大学图书馆除国立中央大学图书馆、国立武汉大学图书馆、国立东北大学图书馆、国立复旦大学图书馆等国立大学图书馆外,还有金陵大学图书馆等私立大学图书馆,以及国立中央图书馆等大型公共图书馆。正是由于这些图书馆的内迁,促进了四川省图书馆事业的繁荣,使其成为当时中国人文荟萃之地。

三是内迁后的大学图书馆多以学院为单位散落各处。如国立西南联合大学迁滇时,因昆明校舍严重不足,该校文学院、法商学院的校舍难以落实,国立北京大学校长蒋梦麟亲赴昆明以南300余公里的蒙自县考察,开会后决议将两学院设于蒙自。故国立西南联合大学图书馆除将总馆设立于迤西会馆工学院内,还在蒙自分校设立图书分馆一座,方便师生阅览[27]。入川后的国立中央大学分为多处,其中总馆位于重庆沙坪坝,馆舍建于沙坪坝松林坡的山顶之上;1937年国立中央大学医学院、农学院的畜牧兽医系和牙医专科学校迁至华西坝后,医学院图书馆也迁至成都;1939年国立中央大学建立柏溪分校用于一年级学生学习,故该年冬又于柏溪分校建立分校图书馆一座[28]253。国立浙江大学于1940年迁至贵州后,将校本部设于遵义,包括文、工两学院及师范学院高年级学生,而理学院及农学院则设置在遵义下辖的湄潭县内,一年级及先修班则设置在湄潭县所属的永兴场内,因此,国立浙江大学图书馆除总馆设于遵义外,又在各分院分别设置图书分馆[29]。国立复旦大学在内迁初期,校舍及图书馆更是各自分散,纵横错杂,其主要校舍分散在嘉陵江畔的黄桷镇上,但各学院散落镇中,互不毗连,正如当时复旦学生所言:“我们的校舍,散处于黄桷镇的每一角落,到处是复旦,但没有一处特别是复旦。”[30]

2 国立大学图书馆重建

国立大学图书馆内迁后,开启重建工作。各馆在残酷的战争环境下,努力谋求新馆舍、增加馆藏图书、调整运营和管理,以尽快适应战时环境,恢复图书馆功能和事业。

2.1 寻求新馆舍

重建图书馆,首要任务是寻求新馆舍。当时馆舍来源主要有两种:一是租借各类馆舍。庙宇、祠堂成为主要来源,如国立西北联合大学迁至城固后,将县城东北隅文庙尊经阁改为图书馆,阁内分上下两层,作为阅览室和书库[31]。内地校舍也是重要来源,如潭头高级小学主动让出50余间教室,作为国立河南大学教室和图书馆[32]3。国立中央大学迁渝后,国立重庆大学将部分闲置土地划给国立中央大学,国立中央大学以此为基础建造2所木质平房图书馆[33]18。二是新建馆舍。各图书馆仅靠租借馆舍,难以满足实际需求。1939年5月,国立东北大学代理校长臧启芳向教育部反映,“查本校之藏书室,原甚狭窄,阅览室则向系借用礼堂,座位既不足分配,桌椅又须常移动,易损坏,亦殊不便。添购各项图书源源而至,藏书已无力庋架,势须另行扩充”[34]。部分国立大学在政府的支持下兴建新馆舍。1939年,国立东北大学图书馆新馆舍建成,设有普通阅览室、杂志阅览室、出纳处、书库、办公室及研究室等,阅览室配置大书桌40张,可容纳400人同时阅读[35]。同年,国立西南联合大学新校舍竣工,图书馆设在校舍正中,馆内设置大阅览室,可同时容纳600余人,设置书库,可收藏5万册图书,另设期刊库和期刊阅览室[36]2-4。总之,战时各图书馆馆舍来之不易,起初依靠租借迁入地建筑,或为庙宇、祠堂一座,或为平房、草屋几间,甚至仅占用一室。其后,部分大学通过借款、捐款或政府经费支持,建造新馆舍、阅览室,其图书馆得以重建。

2.2 增加藏书数量

各图书馆主要通过以下途径增加藏书数量:一是购买新书。战时各校办学经费十分有限,各馆只能以少量经费购买教学书籍。如国立西北联合大学组建初期,邀请教师列出急需参考书单,共列出862种图书、耗资2 700余元,由图书馆购置[37]。二是“共享图书”。战时各图书馆为解决图书奇缺难题,积极采取“馆际互借、资源共享”之办法。如长沙临时大学图书馆创建伊始,同北平图书馆协议共建图书馆,北平图书馆借出部分图书,供临时大学师生阅览[38]280-286。三是捐赠图书。捐赠图书是扩充各馆藏书的重要来源,而且形式较多。①向社会各界征集图书,各馆发布征书公告、制定奖励办法,激励社会各界踊跃捐赠。如国立中山大学向教育界、学术界、出版界通函征求书籍,共发征函662封,最终获赠图书万余册[39]。②号召校友赠书。国立交通大学校友会发起“一本书”运动,号召“各地分会及在渝同学捐赠书籍,每人至少一册,以便汇赠母校图书馆藉济书荒”[40]417。③海外赠书。部分图书馆还得到海外友人支持,1939年国立浙江大学德文讲师鲍克兰夫人介绍德国莱城出版商向国立浙江大学赠送图书40余种;1940年国立西南联合大学图书馆获得英国牛津等大学赠送1 545册图书[38]287。④自编书籍。部分图书馆囿于经费所限,或因日军封锁、轰炸,购书十分艰难,遂采取“自给自足”之法——自编书籍。如国立交通大学不少图书、教材仰赖各科教员编纂,“所编教材,一部分采自欧美西书,一部分则教授本多年之工厂经验,向各方搜集切用资料,自行选编”[41]37。

2.3 改进阅览设备

各图书馆内迁时,因馆内图书设备如钢铁书架等体积较大,价值相对其他重要设备又较小,搬运费时费力,故多半被遗留在原校址内,未能携出,内迁安顿后,全部阅览设施皆需重新置办。内迁初期,国立大学图书馆在临时馆舍内,一切都只能因陋就简。如国立河南大学图书馆迁至潭头上神庙后,因没有书架,该馆职员只能把装运的图书木箱层层垒起,搭成简易“书架”。英国皇家学会会员李约瑟曾多次访问国立河南大学,据他回忆:“这个图书馆原有很多藏书,可是连续几次疏散,使图书受到很大的损失。图书目录已经找不到了,书籍堆在那里,许多还成捆地放在古老的神像脚下,就像刚刚由汗流浃背的搬运工们扁担上卸下来似的。”[32]11这种情况并非偶然,战时的物资无疑是相当缺乏的。国立西南联合大学在1943年2月的《图书馆馆务报告摘要》中提及“馆产”一项,除“桌椅家具”外,其他重要物品仅有打字机四架,汽灯十四盏,三枪牌自行车一辆而已[38]329。正是基于战争环境下各种条件的限制,一些大学也不得不想方设法,尽可能地调动人力物力,改善馆内设施。国立西北联合大学图书馆自西安迁至城固后,因装运艰难,原馆内设备无法运达,该馆在初置城固县文庙尊经阁时,“院落寥阔,苍苔遍地,空阁一座,内中一无所有”。此后该馆极力修缮阅览设备,做成阅览桌20张,每张可容5人,阅览凳100个,出纳台1具,杂志架4个,书架10个,目录柜1个,报夹若干及办公桌椅若干,由此始能勉强敷用[15]5-6。国立中山大学在西迁澄江后,为了使图书馆能够及早开放,馆内人员统一编排分作四组,包括设备组、园艺组、铁路组、布置组,负责修缮馆舍、制造用具、铺平道路、环境卫生等事项,大部分由员工亲自动手,并将在广州装运图书时已提前设计好的“两用木箱”开箱,这种木箱既可叠为书架,也可改作书桌板凳用[42]。重建后的国立大学图书馆设备虽然简陋,但各馆在恶劣的战争环境中,依然设法改进阅览设备,图书仍有“栖息之所”,这是战时教育得以弦诵不辍的重要保障。

2.4 调整运营和管理模式

抗战爆发后,各图书馆为适应战时环境,及时调整运营和管理模式。一是调整借阅规则。各馆内迁、重建过程异常曲折,而且经费严重不足,其馆舍和藏书捉襟见肘、不敷应用。对此,各馆一方面调整阅览规则,即通过限制借阅图书数量、延长阅览室开放时间、实行提前预约借书制度、严惩逾期不还或损毁图书者等措施,将有限的藏书实现最大化利用。国立西南联合大学、国立西北联合大学、国立厦门大学等高校图书馆为满足学生阅读需求,曾将阅览室开放时间改为全天开放。二是缩减规模和级别。战时各馆经费、人员、藏书锐减,整体规模和行政级别随之精简。如长沙临时大学图书馆迁至昆明后,“学校当局乃改组图书馆,缩小范围,改馆长制为主任制,隶属于教务处”[36]2。国立交通大学教务处出台《教务处暂行办事规则》,规定校长下设教务、训导、总务三处,图书馆由教务处管理,“教务处下暂分教务长室、注册组及图书室三部分。……承教务长之命分别处理各项教务”[40]446。在动荡的战争环境下,国立大学图书馆的发展、运营受到严重影响。三是努力改进读者服务工作。战时各馆不仅努力恢复馆藏图书、扩充馆舍、改善阅览设施,而且努力改进读者服务工作。如长沙临时大学图书馆为方便师生阅览书籍,采用开架制的阅览方式,学生可进入书库、自由取阅,这样一来,少量的图书也能得到广泛利用[38]285。国立西北联合大学图书馆组织馆员剪贴报纸,所剪报纸包括汉口《大公报》和长安《西京日报》,并将各类材料分别汇集成册,大大方便了师生阅览,提高了阅览效率[15]6。

抗战时期,尽管各图书馆条件极为简陋、运营异常艰难,但广大师生积极响应“文化救国”“文化抗战”号召,读书热情高涨。长沙临时大学图书馆重建后,其阅览室常常爆满,每日读者超过700人[38]285。国立西北联合大学校友反映:“图书馆里虽然没有多少书,地方也很狭小,可是每天总是在八点钟开始,直到下午五点,每个座位,没有空座,去晚了就得作向隅之叹。”[43]国立厦门大学师生读书氛围也十分浓厚,1939年下学期全校师生400余人,共借阅图书7 000余册,平均每人16册,图书馆只得延长开放时间,甚至全天开放,即便如此,其阅览室座位仍时感不足[44]。

需要指出的是,各图书馆虽然积极内迁,通过多种方式完成重建,但在日军疯狂的侵略和破坏下,各馆为躲避战火,辗转迁移,频繁的搬迁严重影响大学图书馆事业的发展。内迁至后方的国立大学图书馆虽然得到一定的喘息之机,但与战前相比,在战争环境的束缚下,只能于艰难困顿中勉力维持。

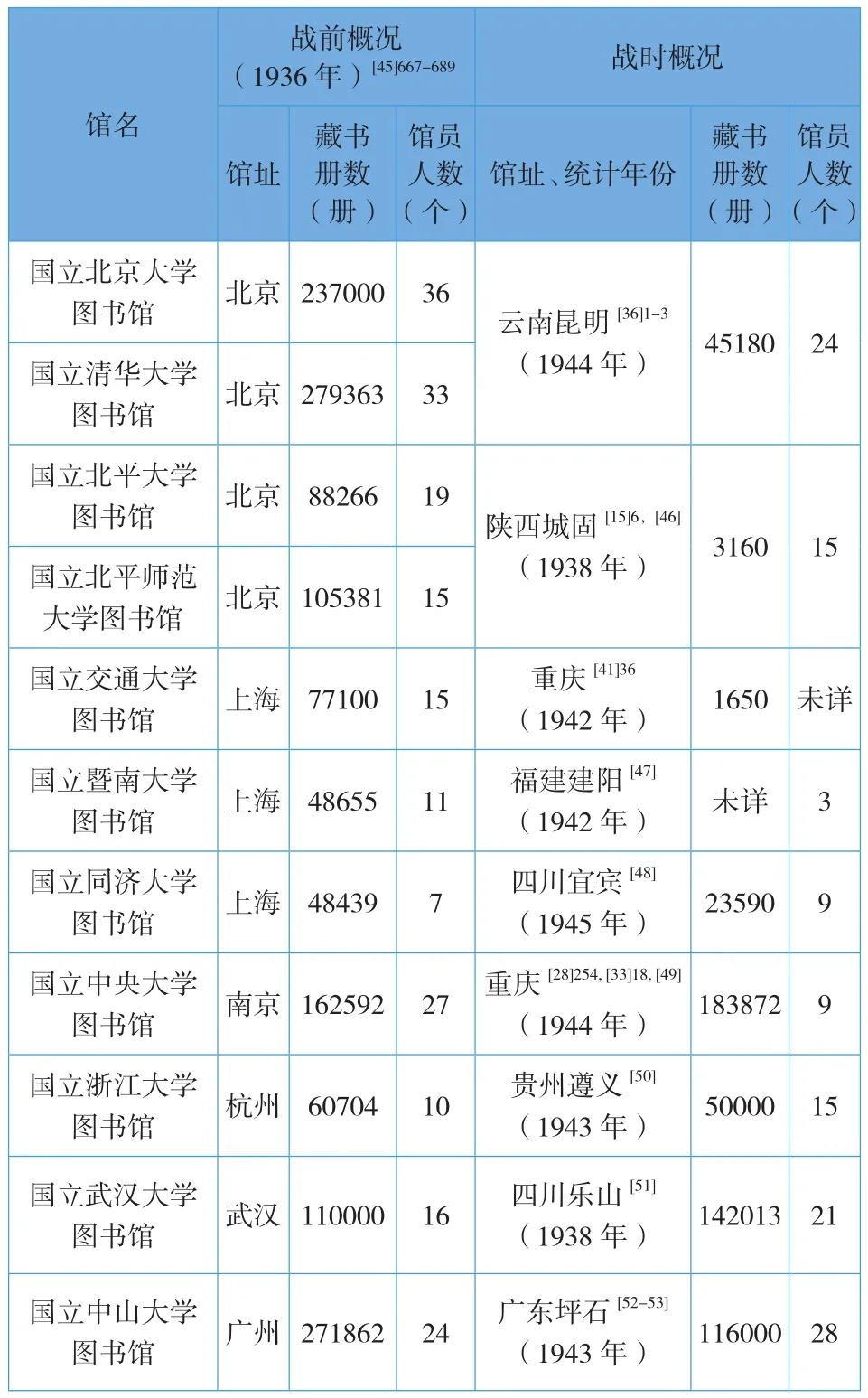

关于表1,有两个问题需要特别说明。第一,表1所列举对象仅为战前已经设置为国立的大学图书馆,战时由私立或省(市)立转为国立者并未统计入内。一方面是因为上表涉及战前的统计数据,以此能更直观地展现国立大学图书馆在战争前后的变化状况;另一方面因为国立大学数量众多,以此能避免表格的冗长和累赘。第二,由于各馆在战时频繁内迁,时间不一,因此难以在同一时间段来统计内迁后各馆的馆藏状况,故表1中关于各馆在战时的数据,展示的是各馆在不同时间点的情况,目的在于对比内迁前后国立大学图书馆的发展状况。

表1 抗战前后国立大学图书馆概况一览表

可以看出,与战前相比,国立大学图书馆藏书规模呈明显下降的趋势,馆藏量的下降也使图书馆规格精简,馆员数量亦随之锐减。总体言之,内迁较为完整的大学图书基本得以保留,而大部分图书馆在经历反复搬迁后,馆内图书已所剩无几。具体言之,战时各馆中,藏书规模较大的国立中央大学图书馆、国立中山大学图书馆以及国立武汉大学图书馆馆藏都突破10万册,国立中央大学、国立武汉大学两校因战时搬迁速度较快,加之在后方通过各种方式添置图书,故其图书馆馆藏数量与战前相较已有所增长,而国立中山大学在战时遭敌破坏严重,图书馆藏书数与战前相比大幅下滑。此外,各馆的藏书数量在战时悬殊更大,藏书较少的国立大学图书馆,如国立西北联合大学图书馆、国立交通大学图书馆尚不足万册。

从地域分布上看,与战前相较,原属平津地区的大学图书馆馆藏数量下滑最为严重,战前国立清华大学图书馆、国立北平大学图书馆藏书皆突破20万册,私立南开大学藏书也在15万册之上,而三校在合组为国立西南联合大学后,其馆藏图书已不足5万;国立北平大学、国立北平师范大学两校图书馆馆藏原在10万册上下,国立北洋工学院藏书在战前也超过5万册,三校合组为国立西北联合大学时,藏书仅剩3 000余册[45]682-684。其原因在于,日军在北平挑起卢沟桥事变后,各校对战事的发展并没有正确预估,更没有做好任何关于内迁的准备。以国立清华大学为例,在事变期间,适逢暑期,该校校长梅贻琦正于庐山参加谈话会,图书馆内职员也多在假中。由于当时推测事件未必扩大,1937年7月10日,该校教务长潘光旦还专门函电致梅贻琦,告知“连日市民、学校均镇静。各方安,乞释念”[54]。随着平津迅速被敌侵占,国立清华大学校舍也被敌军占据,此时图书馆内还未及抢运的图书,多被敌劫掠而去。可以看出,在战争的紧急状态下,时间即为“生命线”,但校方由于缺乏长期抗战的准备,大批图书在战火波及之际,已运转不及,陷落敌手,这不由令人扼腕痛惜。

总而言之,在动荡不安的战争时期,各馆藏书数量及规格已不能与战前相提并论,相比于学生日益高涨的学习欲望,学校图书馆的藏书相对贫乏。但仍值得肯定的是,在恶劣的战争环境中,各馆依旧设法努力扩充馆藏、改进硬件设施,在动荡的局势中顽强发展,力寻生机,这些来之不易的图书无疑成为学生学习的宝贵资料源泉。

3 国立大学图书馆文化救亡活动

抗战救国是当时全国各族人民最主要的任务和使命,为动员最广大人民群众支援和参加抗战,国立大学图书馆自觉担负起抗战动员、文化救国的时代使命。“图书馆就是一种最好宣传施教的机关,所以它的任务及使命是特别的重大。”[55]

3.1 搜集抗战文献

1939年1月,国立西南联合大学图书馆与国立北平图书馆共同组建“中日战事史料征辑会”,广泛搜集抗战文献和史料,以揭露日本帝国主义侵略罪行、铭记前线将士浴血奋战精神。该会不仅在北平、昆明设立总办事处,还在国内外各大都市配置采访专员,负责搜集抗战题材的文献和资料。“举凡九一八以来暴日侵华之经过,抗战发动之缘起,国际关系之变迁,我军战斗之实绩,国内政治、经济、社会、交通、教育各方面之兴革,民众运动之发展,救济救护之设施,沦陷区域之情况,敌军之暴行等等,凡与此有关之文献,悉在搜集之列。”[56]至1940年该会共搜得中外文图书5 300册,中外文期刊报纸1 637种,其他公文、电稿、照片等500余种[57]。此外,该会还开展文献整理工作,具体分三步进行:一是日报剪排,与抗战主题有关者皆在剪裁之列,以《大公报》为主,其他报纸专载、特讯或《大公报》所缺者为辅。二是文献编辑,将收集的资料进行分类编辑,以便读者检索、阅读。三是索引工作,从国内外数千种期刊杂志中选择有史料性质的文字,分别加以甄选排列,编成索引。该会的工作一直持续到抗战结束,不仅搜集了大批珍贵的抗战文献,而且在揭露日本军国主义侵略行径、争取国际社会同情、歌颂中国人民抗战精神、增强军民抗战士气等方面,发挥了重要作用。

3.2 抢救珍贵典籍

抗战时期,日军有意破坏、掠夺中国珍贵的文物典籍,妄图从文化上、思想上征服中国人民。大批珍贵典籍如入饿虎之蹊,随时有可能遭受日军劫掠。面对日军的步步紧逼,各图书馆排除万难,担负起抢救文献典籍的重要使命。

一是成立文献保存同志会。淞沪抗战后,大批图书典籍毁于战火,或散落在民间。“通衢之间,残书布地,不择价而售。亦有以双篮盛书,肩挑而趋,沿街叫卖者。”[58]各地涌现大批廉价处理的典籍,引起日军觊觎,遂成立“中支(华中)占领地区图书文献接收委员会”,以最低价格搜掠流落各地的珍贵典籍,并将其掠往日本。为挽救古籍文献,1939年国立暨南大学图书科主任郑振铎向国民政府教育部提议收购古籍、保存文献,不久得到其支持,同意用英国退回的庚子赔款购书[59]。1940年初,郑振铎联合国立暨南大学校长何炳松及留沪文化名流张咏霓、张元济、张凤举5人组成“文献保存同志会”,制定《文献保存同志会办事细则》,分工合作“办理图书点查、登记、编目及装藏事宜”[60]。该会搜集的图书十分广泛,“不仅须在量上包罗万有,以多为胜,且须在质上足成为国际观瞻之目标”[61]。在搜集范围上,不拘泥于东南沿海一处,“大抵我辈搜访所及,近在苏杭,远至北平,与各地诸贾皆有来往”。太平洋战争爆发后,该会搜购古籍行动被迫停止,尽管活动时间不足两年,但抢救了大批珍贵典籍,仅购得善本一项就达121 368册[62],实为战时保存国粹之一大壮举。

二是协运文澜阁《四库全书》。1937年底,日军进攻杭州,藏于杭州文澜阁的《四库全书》随时有被日军劫掠的风险。对此,浙江省立图书馆馆长陈训慈(兼任国立浙江大学图书馆主任)、国立浙江大学校长竺可桢等人自觉担负起转移阁书的任务,并得到教育部支持,最终决定将其迁往贵州。1939年4月,阁书秘藏在贵阳市郊的地母洞中。其后,竺可桢多次考察洞内藏书情形,为更好保存古籍,避免受潮损毁,他提出“四库全书封闭于各书箱内时已年余,且移置洞中,经此梅雨季节,设不开箱完全曝晒,恐书受潮,须备晒书临时费,俾得即时着手办理”[63]。竺可桢还请示教育部增加管理人员及经费,定期集中开箱曝晒书籍。自1939年起,每年秋季晒书一次,平均每日曝晒五六箱,由国立浙江大学派1名教员或馆员负责。1944年日军入侵贵州,竺可桢、陈训慈等人在教育部的支持下,将该套《四库全书》从贵阳迁往重庆。1945年2月,教育部在重庆成立“文澜阁《四库全书》保管委员会”,由张宗祥、竺可桢、蒋复璁、顾树森、徐青浦、贺师俊、余邵宋等8人担任委员,均为教育界、图书馆界名流,负责保存此古籍。

此外,战时各国立大学图书馆被迫辗转迁移,图书馆人员、仪器及图书得以转移,尤其“抢救”了部分珍贵典籍。如国立清华大学早在1935年底就将图书馆珍贵古籍和外文图书装成417箱,包括大批宋元版古籍、雍正本《古今图书集成》《大清会典》及众多县志、文集的精善本,经由天津运抵汉口,寄存在汉口的上海银行第一仓库,其后又迁往重庆、昆明等处[64]。1938年初,国立中山大学也曾将320箱珍贵图书存放在校内安全地点,后又将其中的199箱图书寄存至香港,其余121箱暂存于校内。同年底日军进犯广州,国立中山大学紧急西迁211箱共计53 847册图书[65]。

3.3 购置、编印及展览救亡图书

一是购买抗战主题图书杂志。为提高师生抗战救国意识,各图书馆购进大量抗战题材的图书杂志,方便师生及时了解战争形势。1937年10月,国立浙江大学订购大批抗战书刊,分置于该校文理学院与农学院图书馆内,以供师生阅览[66]。国立中央大学图书馆曾开设战时资料阅览室,配置专门书架两列,陈列英美最新出版的图书、报刊,以引起全校师生对各战区局势的密切关注及研究[67]。滇缅公路遭敌封锁后,国外期刊难以寄送至大后方,英美科学文化界遂于1943年在重庆设立“国际文化资料供应委员会”。该会将英美最新出版的图书、报刊摄成缩微胶片,然后空运至大后方,分发给各大学图书馆使用。国立西南联合大学图书馆收到该会所制缩微胶片4 000余卷后,配置幻灯片两座,以供全校师生观览[38]289。各馆积极添购抗战书籍,方便师生洞悉国内外反法西斯战争形势,增进他们的爱国救亡意识。

二是编印抗战救亡图书期刊。国立西南联合大学图书馆重建不久,即广泛搜集国内外有关抗战的各类图书资料,遴选西方各国期刊刊载的中国抗战专题文章,共选得58篇编印成《暴日侵华与国际舆论》一书,“各篇执笔者,皆现代远东问题之权威,一字一句,均足以代表各国人士对于我人抗战所怀之观感,而作同情之呼吁;又能增强我人抗战之信心与把握着最后之胜利”[68]。国立浙江大学教授梅光迪、张其昀及图书馆馆长陈训慈等人创办《国命旬刊》,主要刊载抗战形势、国内外局势、文化救亡等文章,强调“根据我国固有之文化精神,以解释目前抗战之意义”,呼吁广大民众担负起救亡图存之使命[69]。国立中山大学图书馆专门成立“图书馆抗敌后援工作队”,以“保存我国文献,宣扬文化并增进民众抗战常识”为目标,编印大批抗战主题书籍、战时民众读物,分发给云南当地民众。此外,该馆还定期举行抗战主题的书展,向地方民众宣扬抗战精神和民族意识[70]65。

三是举办抗战主题图书展览会。“图书馆对于文化,只图保存,仍没有用处,因此除保存外,它时时还要让这图书供人使用,而将文化一而十、十而百地传递开展来。”[71]战时各图书馆通过举办图书展览会,向后方民众展示抗战主题图书、报刊,以唤醒其抗敌报国热情。中日战事史料征辑会曾举办抗战史料展览会,“有关抗战书籍、杂志、报章、图书、照片、地图、统计图表、信札、日记、布告、报告以及各种宣传品全数陈列,以供展览云”[72]。国立中山大学在澄江时期设战时图书阅览室,并借用澄江县党部大礼堂开办图书展览会,挑选抗日救亡图书,并安排剪报、地名索引、战况指示、空袭统计等工作,阅览人数颇多[73]。国立东北大学图书馆主任王锡藩、文科研究所主任金毓黼等人在重庆发起东北文献展览会,向后方民众展示“伪满”相关历史文献和资料,揭露日本在东北的野蛮统治。“中央各院、部的长官及朝野名流学者多来入览,每日参观者达二三千人。”[74]

3.4 助力后方民众教育

为激发广大人民群众的民族意识和抗战热情,不少国立大学图书馆将工作范围拓展到馆外,助力后方民众教育、开展识字扫盲运动。1944年初,国立浙江大学组建“社会教育推行委员会”“社教工作服务队”等组织,在遵义开办民众学校及各类补习班,由该大学图书馆负责设立民众阅览室,并将馆内部分科普读物、文史图书复本赠与遵义当地学校,以推进当地识字教育的开展[75]。国立中山大学图书馆从云南迁至粤北后,为推进当地民众教育,将旧戏台改建成民众阅览室,配置简单的书架、桌椅,藏有普通民众读物2 000余册和其他报刊百余种,每周举行新书及专题图书展览。自图书室开放后,到馆阅览者平均每天达五六百人[76]。国立中正大学图书馆还在赣南官溪村、梦陂村各设立1处民众阅览室,并向中央文化驿运总站泰和支站征购大批普通读物、报刊充实阅览室,方便当地村民阅览[77]。国立东北大学迁川后推行民众识字运动,其图书馆成立民众读书编辑组,负责编辑包括《国民千字课》《中国史地浅说》《外族侵略中国史》《抗战小说》等书籍,分发给当地民众,不仅提升其文化素养,更重要的是激发其民族和国家意识,真正实现全民抗战[78]。

总体来看,战时各国立大学图书馆虽然身处后方,但其活动和服务范围并不局限于有限的图书馆馆舍,而是因时制宜、因地制宜,参与到全民族的抗战之中。大学图书馆的服务对象主要是青年学生,因此战时的国立大学图书馆不仅抢救了大批珍贵资料、古籍,使中国的文化精华得以传承;还征购、编印及展览了不少与抗战有关的书籍杂志,使青年学生能够耳濡目染,提升其国家意识和社会责任感;更是以社会教育的形式聚集学生,在促进民众教育的同时,发动青年学生直接或间接地参与到抗战当中,在无形中为抗战争取到了青年的力量。

4 结语

抗战爆发后,日军大肆摧毁中国文化教育事业、掠夺中国文物典籍,妄图从文化上、思想上消泯中国人民的民族意识和反抗意识,国立大学图书馆因此惨遭浩劫。为保存文献典籍、延续中国文脉,国立大学图书馆随高校内迁。各馆内迁后,努力扩充馆舍和藏书,调整运营和管理,不仅适应了艰苦的战争环境,逐渐恢复战前图书馆功能、延续图书馆事业,更为重要的是向后方传播了先进文化知识,尤其宣扬了抗战救国精神,动员后方民众参与和支持前线抗战,成为传播抗战救国思想的重要阵地。战时图书馆学人也意识到要转变图书馆功能、服务于抗战救国。陈鸿飞认为:“今日之图书馆,已非往日之藏书楼,已由贵族化而变为民族化,由静的工作,变为动的工作。”[79]陈训慈指出:“我们服务于图书馆界的同人,站在领导民众的教育者地位,更应努力工作,以尽本位救国的责任。”[80]杜定友指出战时图书馆使命为“一为保存本国文献,二为宣扬本国文化,三为增加民众抗战常识”[70]52。鉴于此,各国立大学图书馆并不局限于馆内活动,而是延伸到馆外,诸如广泛搜集抗战史料,抢救珍贵古籍文献,购置、编印及展览救亡图书,助力后方民众教育等,自觉担负起文化救国、教育救国之使命,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。