茶树品种抗寒性试验

2022-04-24唐锁海杨亦扬魏爱华

邢 瑶 李 松 唐锁海 杨亦扬 虞 斌 魏爱华

(1.江苏省农业技术推广总站,南京 210036; 2.南京市农业技术推广站,南京 210036; 3.江苏省农业科学院休闲农业研究所/江苏省高效园艺作物遗传改良重点实验室,南京 210014; 4.南京雅润茶业有限公司,南京 211300)

随着无性系茶树良种的不断更新,尤其是特异叶色茶树品种的推广;幼龄茶树的抗寒性成为茶树成园的一个关键。受拉尼娜等因素影响,2021年1月我国大部地区气温较常年同期偏低,2021年1月6-8日,南京市高淳区出现-6~-7℃的极端低温,低温对叶片造成直接损伤,同时土壤水分结冰、造成茶树植株冻害,由此田间观察对于不同品种茶树抗寒性鉴定更为可靠[1]。本次试验通过对极端低温下不同品种茶树冻害性状调查,筛选出具有抗寒性强的茶树品种,为江苏茶树品种栽培推广提供参考。

1 试验材料与方法

1.1 调查时间和地点

1.2 试验地点

为南京市高淳区雅润茶业有限公司资源区内,地势平坦、缓坡。2021年1月20-22日,极端低温冻害发生10天后,受冻叶片症状全部显露,表现为红变、焦枯等,开展冻害观测。

1.3 调查材料

对引进的31个品种茶树冻害情况进行调查,均为穴盘苗栽植,栽植时间为2019年11月-2020年3月。

1.4 调查方法

采用田间自然鉴定法,每品种随机取3个0.25 m2的小区(共3株),对小区内茶树的总叶片数、冻害叶片数、表现症状进行调查,参考《茶树越冬期冻害等级划分指南》(DB33/T 2259-2020)[2]对冻害症状进行描述。

因调查的均为幼龄茶树,参考符安居冻害分级标准[3]和《农作物种质资源鉴定技术规程 茶树》[4],对整株茶树的受害叶片进行调查,叶片因受冻出现红变、水渍、焦边等现象即为受害叶,并根据受害情况进行分级计算冻害指数,进而评估不同品种的幼龄茶树抗寒的差异。

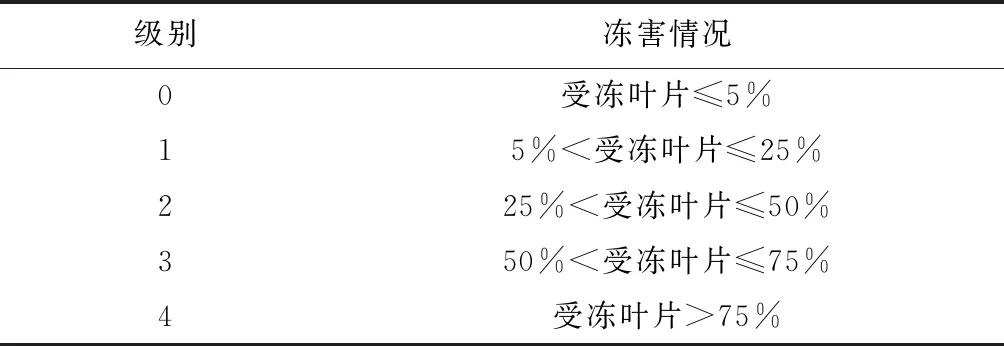

表1 受害情况分级

(1)

(1)公式:ni—各级受冻株数;

xi一各级冻害级数;

N一调查总株数;

4—最高受害级别。

1.5 数据统计与分析

试验数据采用Excel 2016整理和作图,并利用SAS 9.2进行统计分析,采用LSD法进行差异显著性检验(α=0.05)。

为进一步分析不同品种幼龄茶树的抗寒性差异,利用SAS 9.2 采用系统聚类分析对31个幼龄茶树品种的冻害指数进行分析,本试验采用最长距离法,分析不同幼龄茶树品种的抗寒性强弱,将抗寒性分为强、较强、中和弱4类。

2 结果与分析

2.1 极端低温下不同茶树品种越冬冻害症状

由表2可以看出,普通叶色的茶树品种,冻害症状多集中于中下部成熟叶片,其中‘ 锡茶5号’、‘多抗香’两个品种叶片受害率低于20%,冻害程度较轻,特别是多抗香,仅下部成熟叶片略有损伤。‘龙井43’、‘龙井长叶’、‘迎霜’、‘舒茶早’、‘楮叶齐’、‘蒙山9号’的叶片受损率均在20%~30%之间,‘乌牛早’、‘福鼎大白茶’、‘金观音’、‘鄂茶1号’、‘碧香早’叶片受损率在30%~40%,‘苏茶120’、‘浙农113’和‘峨眉问春’叶片受损率在40%~50%,‘川茶2号’整株叶片受损,叶片受害率超过75%,冻害程度较重。

特异叶色的茶树品种间冻害差异较大,冻害较轻的茶树品种症状多集中于新梢叶片。调查的特异叶色茶树品种中,白色叶茶树品种冻害症状轻,叶片受害率均低于20%,黄色叶品种间出现较大差异,紫色叶品种冻害严重。‘中黄3号’、‘醉金红’、‘川黄1号’、‘川黄2号’、‘紫鹃’、‘紫芽’均表现为整株受害较重,其中‘川黄1号’、‘川黄2号’、‘紫鹃’、‘紫芽’叶片受损率高于80%,并出现较大面积叶片凋落的现象。

2.2 极端低温下不同茶树品种冻害指数的差异

由于调查的幼龄茶树叶层、蓬面均未形成,极端低温下不同茶树品种冻害指数的差异仅作为幼龄茶树越冬抗寒性的一个评估指标。由图1可以看出,‘多抗香’、‘中白1号’、‘白叶1号’的冻害指数显著性最低,越冬抗寒能力最强。‘锡茶5号’、‘龙井43’、‘龙井长叶’、‘迎霜’、‘舒茶早’、‘中白4号’、‘中黄2号’冻害指数稍高于‘多抗香’、‘中白1号’、‘白叶1号’,但均小于40,其抗寒能力较强。‘苏茶早’、‘金观音’、‘鄂茶1号’、‘楮叶齐’、‘碧香早’、‘蒙山9号’的冻害指数在40~50之间,其中‘鄂茶1号’、‘楮叶齐’、‘蒙山9号’的冻害指数与‘龙井43’、‘龙井长叶’、‘中黄2号’差异未达显著水平,但显著低于冻害指数大于等于50的茶树品种。由图1可以看出,除‘川茶2号’外的其他叶色正常的茶树品种冻害指数均小于75,冻害指数大于等于75的品种以紫色和黄色叶茶树品种为主,耐受极端低温能力显著低于其他品种茶树,而同为叶色变异的白色叶茶树耐受极端低温能力显著较强。

图1 极端低温下不同茶树品种冻害指数的差异

2.3 基于31个幼龄茶树品种冻害指数的聚类分析

如图2所示,采用系统聚类分析法对31个幼龄茶树品种冻害指数进行分析,阈值T=1时,可将31个品种分成4类。在阈值T=0.5时,可以将调查的品种较好的分成5类,总体与阈值T=1时相近,唯一的差异在苏茶120。苏茶120的冻害指数既显著低于‘中黄3号’和‘醉金红’一组,又显著高于冻害指数小于50的其他品种,这也是造成其与‘苏茶早’一组关联性不强的原因,综合考虑其叶色及田间表现,认为在阈值T=1时将‘苏茶120’与‘苏茶早’等分为一组是合理的。

图2 不同幼龄茶树品种冻害指数的聚类分析树状图

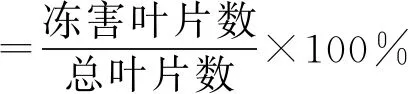

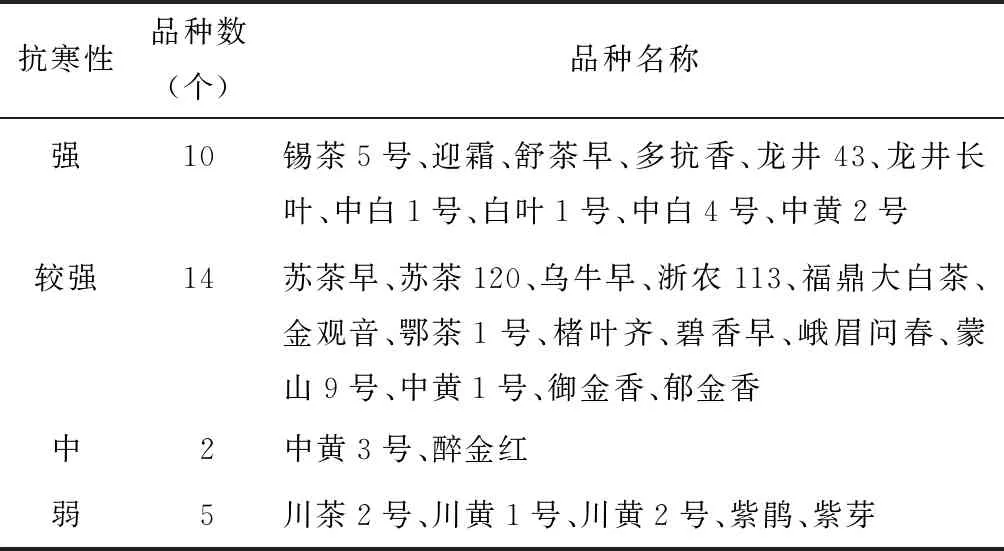

参考成年茶树抗寒性的分类,将‘锡茶5号’等10个品种认为抗寒性强,‘苏茶早’等14个品种抗寒性较强,‘中黄3号’等2个品种抗寒性中等,‘川茶2号’等5个品种抗寒性弱(表3)。

表3 31个幼龄茶树品中抗性指标分类

3 讨论

引种是改进特定地区作物品种的主要方法之一,从外地引进优良品种,经过试验比较筛选适应性强、表现更优质的品种在当地推广种植,是直接利用现有品种资源在生产上发挥作用最快的方法。本试验利用2021年1月的极端低温气候,调查引种栽培的多个品种幼龄茶树抗寒性,发现普通叶色的茶树品种抗寒性总体优于黄色和紫色叶片的茶树品种,其中以‘锡茶5号’、‘迎霜’、‘舒茶早’、‘多抗香’、‘龙井43’、‘龙井长叶’等6个品种抗寒性较强,这六个品种原产地均位于长江下游,与试验地区纬度气候相近,普通叶色的茶树冻害症状多表现在中下部成熟叶片,而特异叶色品种茶树冻害症状在中上部叶片体现更多,这可能与叶色变异品种茶树中上部叶片出现退绿有关。试验发现,不同叶色变异品种幼龄茶树其抗寒性存在较大差异,这可能是叶色变化的机理不同造成的[10-11]。白化茶树各类型间在叶细胞结构,特别是叶绿体发育,和内含物质等方面的差异可能是其幼苗极端低温下抗性不同的原因。紫色叶茶树因叶细胞中花青素的积累使芽叶呈现紫红色,最初的研究表明花青素的形成是植株应对不利气候条件的一种反应[8],极端低温花青素合成相关酶的活性降低,引种跨纬度过大等综合因素都可能是造成紫叶茶树冻害严重的原因。特异叶色茶树品种的研究多集中于叶色改变方面,对其抗逆等生理生化特性的机理有待进一步研究。