新疆农田残膜污染治理技术与防控策略*

2022-04-24王海基王敏王吉亮卢勇涛营雨琨何玉泽

王海基,王敏,王吉亮,卢勇涛,营雨琨,何玉泽

(1. 新疆农垦科学院机械装备研究所,新疆石河子,832000;2. 石河子大学机械电气工程学院,新疆石河子,832000)

0 引言

新疆深居内陆,远离海洋,属于温带大陆性气候,温差较大,阳光充足,空气干燥,年平均降水量为150 mm左右,适合棉花、甜菜、哈密瓜、香梨、葡萄等水果类农作物种植,新疆生产的果蔬类作物一直以来是国际市场的畅销品[1-3]。

20世纪70年代,中国引入地膜覆盖栽培技术,该技术可以增温保湿,保土保肥,有效地抑制杂草和病虫害,能够改善农作物生长环境和提高作物产量,为中国的农业技术发展注入了新的活力[4-5]。近三四十年来,随着地膜覆盖技术不断推广和地膜使用量日益增加,中国已成为全球地膜使用量和覆盖量最多的国家,截至2018年底,我国当年农作物地膜覆盖面积达到17 760 khm2,地膜年使用量达到1 404 kt,“白色革命”的风暴席卷全国[6]。农用地膜的材质大多为聚乙烯(PE)烃类化合物,在自然状态下难以降解,可在土壤中存在200~400年[7-8],残膜污染持续加剧,“白色革命”变成了“白色污染”。大量的地膜碎片堆积在土壤耕层,破坏土壤生态结构,恶化村容村貌。残膜污染问题深受国务院和相关部门的高度重视,治理“白色污染”迫在眉睫,2015年3月20日农业部副部长陈晓华在《全国农业可持续发展规划》和《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》中指出,治理农村污染,既要打攻坚战,也要打持久战,明确“一控、两减、三基本”[9]的目标治理农村污染。

在此背景下,本文结合相关文献,对新疆农田残膜回收再利用现状进行分析,阐述新疆地膜使用情况及污染现状,归纳目前残膜污染的治理技术,对我国残膜污染治理技术进行展望,探索性地提出残膜污染治理的可行建议,以期为解决新疆地区残膜污染问题提供参考。

1 新疆地膜使用情况及污染现状分析

1.1 残膜污染问题的由来

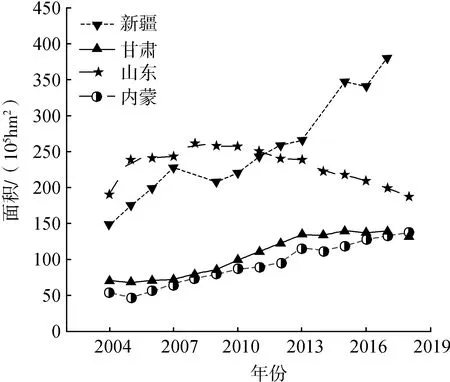

塑料制造技术在20世纪中叶迎来了发展期,1955年日本首先将地膜覆盖栽培技术应用于草莓作物,并进行推广,至20世纪70年代已经广泛应用于旱田作物[10]。与此同时,我国农业部通过对外科技交流,学习日本先进的地膜覆盖栽培技术,并与我国传统的农耕技术结合,经过不断地消化吸收,将其由果蔬、棉花推广至玉米、小麦等作物[11-13]。从1985年开始,中国地膜覆盖面积跃居世界第一,至今仍高居榜首,截至2018年我国地膜覆盖面积达1.78×1010m2,其中新疆、山东、内蒙古和甘肃覆盖面积最大,分别占全国比例的19.77%、10.53%、7.64%和7.41%[8]。地膜历年覆盖面积如图1所示。

图1 2004—2018年地膜覆盖面积Fig. 1 Coverage area of membrane from 2004 to 2018

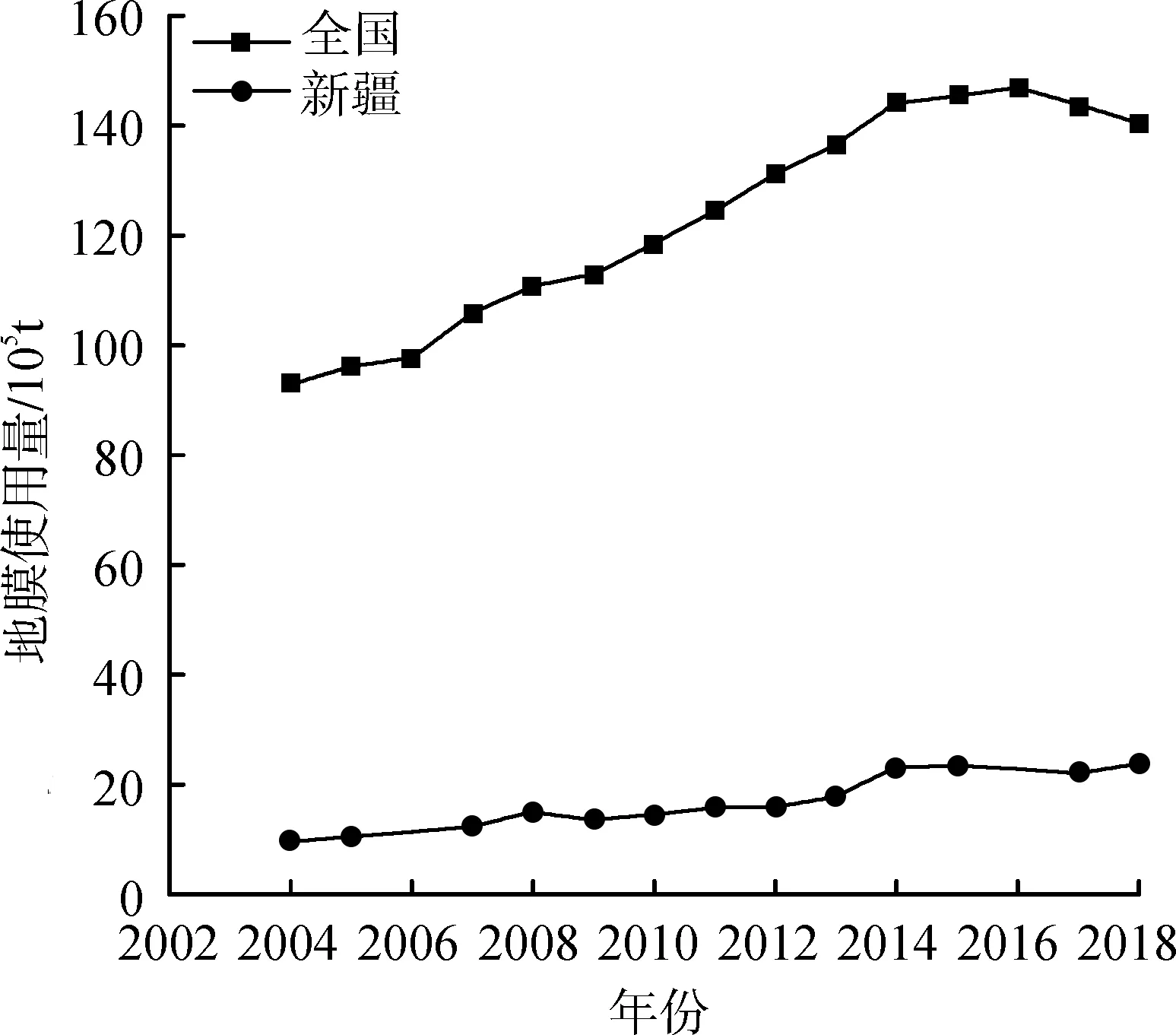

新疆从20世纪80年代开始大范围推广并使用地膜覆盖技术,截至2018年,我国地膜年使用量达1 404 kt,其中新疆年使用量达238.2 kt,占全国总量的16.97%,成为我国地膜使用量最大的省份[8]。国外使用的农膜厚度一般为0.01 mm[14]以上,一季作业之后仍然有较高的强度,并且制定了严格的使用制度,确保使用后的地膜全部收回,我国使用的地膜厚度一般为0.004~0.008 mm[15],强度不足、力学性能差,经过一个作业季节风吹日晒和农机碾压,大部分地膜变成碎片,回收率不足60%[16],而且农户的回收意识薄弱,经过长年累月的积累,使越来越多的残膜遗留在土壤中造成“白色污染”,加剧了新疆乃至中国的污染治理工作的难度。新疆及全国的地膜年使用量如图2所示。

图2 2004—2018年地膜年使用量Fig. 2 Annual use of plastic film from 2004 to 2018

1.2 残膜污染现状与影响

我国各地由于气候条件和作物种植模式不同,地膜使用量和地膜覆盖面积有较大差异,通过对我国东北、西北、西南、华北等地区进行地膜残留调查,结果表明:我国西北地区地膜残留量最多,尤其是在新疆、甘肃,平均地膜残留量高达259.1 kg/hm2和136.7 kg/hm2,严重影响农业生产和生态环境的发展。

残膜主要以空间分布的特性集中在0~30 cm农田中,残膜随着农田耕种次数而增加,地膜厚度、残膜回收频率和耕作模式等因素也影响其残留量。新疆棉田耕层平均地膜残留量为260 kg/hm2以上,且主要以碎片为主,比表层残膜更难回收[17]。地膜栽培技术在增产增收和推进农业进步的同时,也给农业绿色发展带来了一系列问题,对农业生产、生态环境以及构建美丽家园造成了巨大影响。土壤耕层中的残膜影响土壤物理性状,使土壤结块,减小土壤透气性,阻碍水肥运移,抑制作物根系生长[18],改变甚至堵塞土壤气孔连续性,减小了土壤深处的水分,削弱了农田抗旱能力[19-20];影响农事作业,残膜时常会缠绕在农具上,减弱农事作业质量;由于缺少相应的回收站点,部分清理出来的残膜弃于地头,经常被吹散,挂在房屋和树枝上,影响农村环境,造成“视觉污染”[21];牧草中掺杂着残膜碎片,不容易分离,牲畜误食之后影响消化系统,甚至死亡[22-23]。

2 残膜污染治理技术

新疆农业为干旱性绿洲农业,地膜增温保湿的优点在新疆地区有举足轻重的作用,由于水资源匮乏,地膜覆盖栽培技术获得了快速地推广应用,为农业发展带来了显著效果。但随之而来的残膜污染问题已经迫在眉睫,解决“白色污染”问题,坚持可持续发展,走出一条具有中国特色的环保之路才是发展农业和建设美好家园的长久之策。自2019年5月由农业农村部和国家发展改革委提出的《关于加快推进农田地膜污染防治的意见》[24]之后,新疆地区坚持落实总体要求并贯彻执行相关制度措施,力争完成2020年全国地膜回收率达到80%和2025年农用地膜残留量实现负增长的目标[25]。农田残膜污染治理是一个系统工程,要把“农机—农艺—农膜”并举并重,才能从根本上解决残膜污染问题。

2.1 农机防治技术

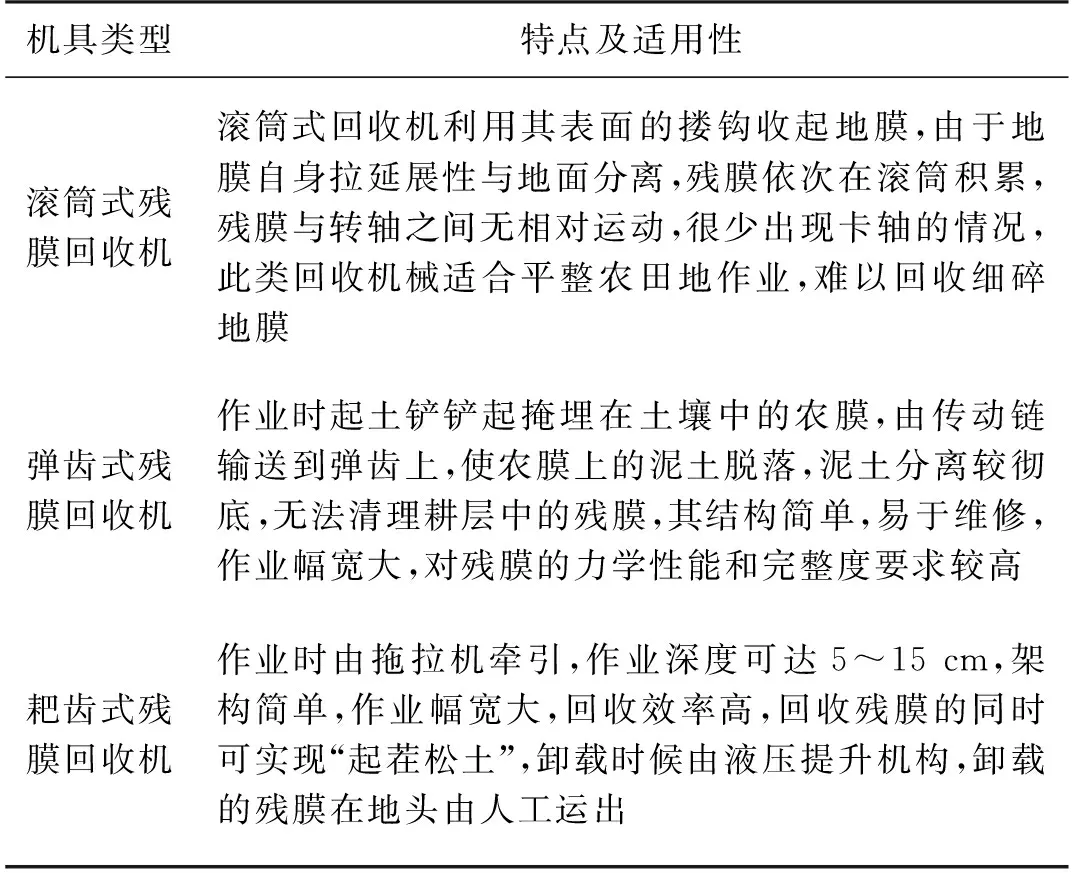

目前,新疆地区对于残膜回收主要采用人工回收和机械回收两种方式。据统计,人工回收的方式一个人一天的工作面积约为0.54 hm2,工资约为150~200元,且只能捡拾土壤表层和裸露在外的残膜,无法回收掩埋在耕层的残膜,人工回收残膜成本高昂、效率低下,导致农户回收残膜的积极性不高;缺少相应的回收站点,只好堆放在地头进行焚烧,产生的有害气体不仅对影响人体健康而且会造成二次环境污染;人工回收的方法只适用于小规模作业,可实施性不高。对于新疆大面积的农田,机械化回收才是治理残膜污染问题的有效手段。根据残膜回收作业阶段,可分为播前残膜回收机、苗期地膜回收机和收获后残膜回收机[26-27],因为秋后的农田环境较为优越,所以收获后残膜回收机应用更加广泛。根据关键收膜部件可分为滚筒式、齿链式、搂扒式等[28-29]。机具类型如表1所示。

表1 机具类型Tab. 1 Types of machines and tools

2.1.1 滚筒式残膜回收机

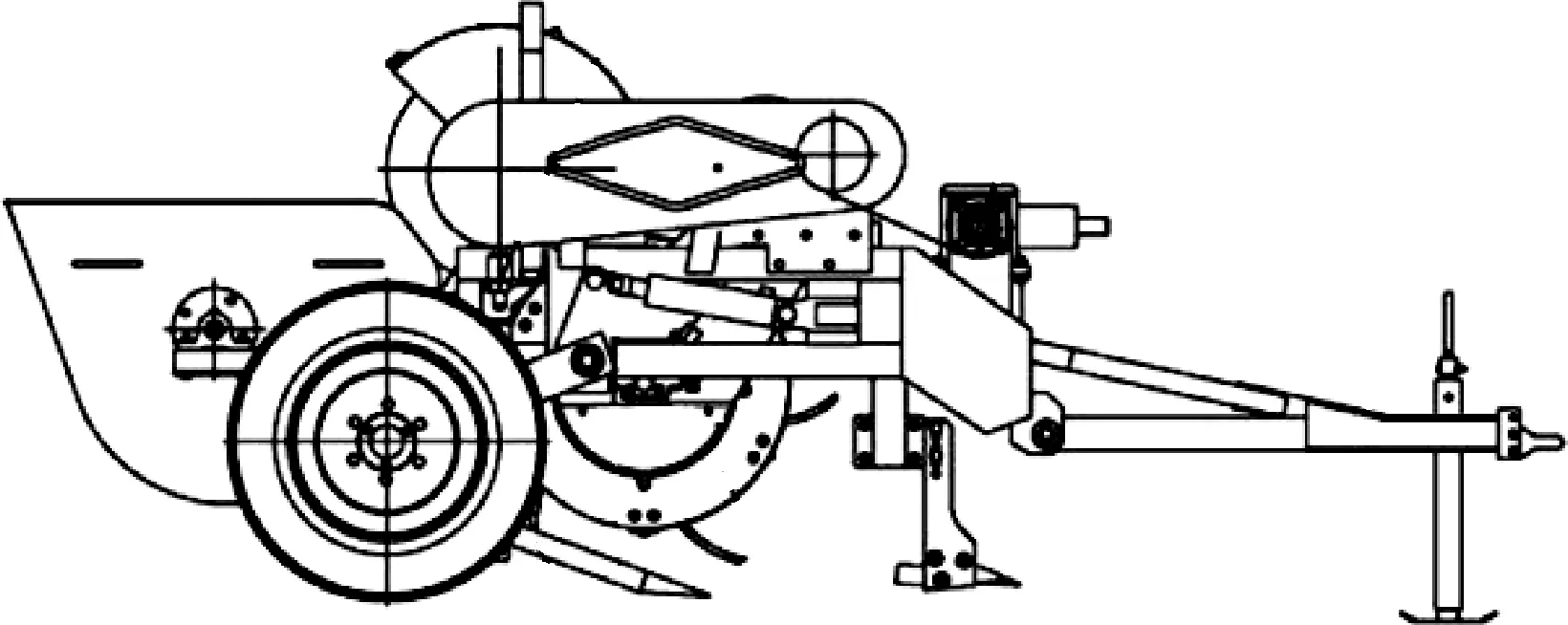

新疆农业科学院农业机械化研究所研制的新型机具11SM-1.5型滚筒式残膜回收机[30],主要由拖拉机牵引架、弧线往复式挑膜装置、主传动系统、起膜松土齿钉、液压升降系统、送膜轮、集膜箱等部件构成,如图3所示。作业时,利用拖拉机后传动系统带动回收机牵引架,通过液压升降行走系统调整到合适的高度,启动动力输出轴,带动弧线往复式挑膜装置及其他协同作业装置,起膜松土齿钉在作业时挑起成块的残膜以及疏松残膜下胶结的土壤,挑膜装置将收起的残膜输送到送膜轮装置,再进一步抛送至集膜箱,完成作业,便于日后重复使用或进行其他工序。

图3 11SM-1.5型滚筒式残膜回收机组成结构简图Fig. 3 Structure diagram of 11SM-1.5 roller type residual film recycling machine

2.1.2 弹齿式残膜回收机

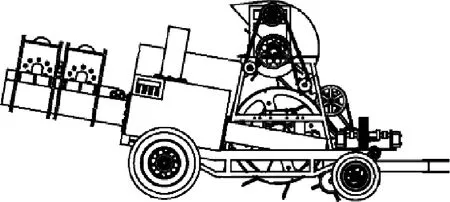

新疆农垦科学院机械装备研究所研制的CMJY-1500型农田残膜捡拾打包联合作业机[31](图4)。作业时,由拖拉机带动牵引架行进,齿钉辊在旋转过程中将残膜物料连同残膜中的秸秆、泥土一起抛起,捡拾机构将残膜钩起,输送至脱膜辊下部,弹齿缩进脱膜滚筒内,大、小脱膜辊将捡拾机构上的残膜输送至打包箱体内,残膜捆到达一定大小时,启动液压缸进行压缩,最后由油缸推出打包箱体,放在地面。机械作业动力由拖拉机后动力输出轴通过万向节传输给动力输入轴,再供捡拾机构、脱膜机构和液压系统作业。

图4 弹齿式残膜回收机Fig. 4 Spring tooth residual film recovery machine

2.1.3 搂扒式残膜回收机

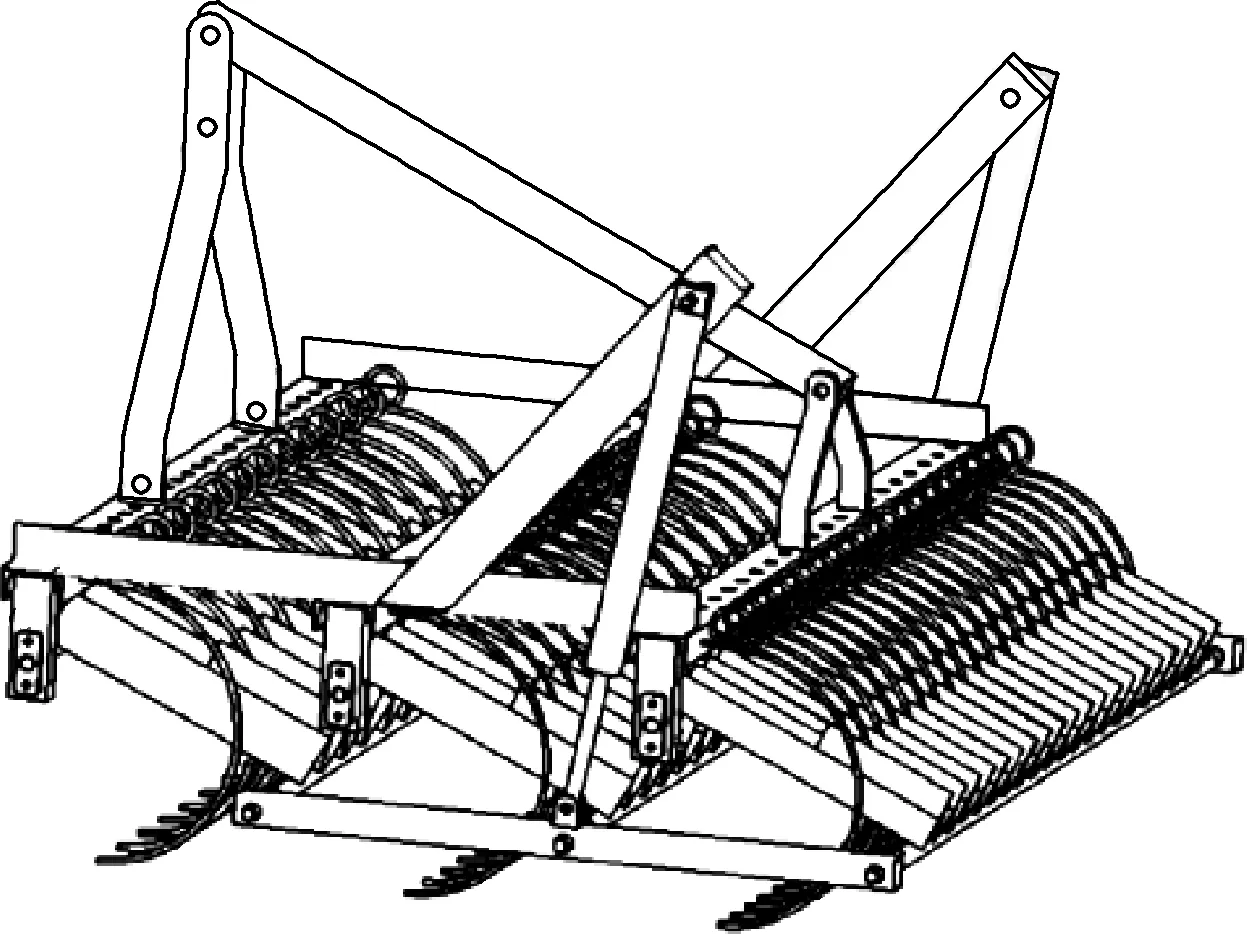

农业农村部南京农业机械化研究所研制的耙齿式垄作花生残膜回收机[32],该装置结构简单紧凑,由机架、耙齿、拾膜机构、地轮、链传动机构、卸膜机构、限深轮、集膜箱等部件组成,如图5所示。作业时,机架由拖拉机牵引,耙齿与地面残膜接触,由于花生生长地面不平整,垄表面残膜高于两边的边膜,为确保作业质量,选择弹性较大的耙齿进行残膜回收作业,使弹齿达到回收残膜的入土深度,设置3排间距不同、交错排列的搂膜耙齿,分别对大、中、小块残膜进行收集,前、中、后三排耙齿深入地表5~15 cm进行作业,结构简单,性能可靠,但对残膜破碎程度要求较高,不能收集稀碎的残膜,回收膜中有较多秸秆、泥土等杂质,回收效率低。

图5 耙齿式垄作花生残膜回收机Fig. 5 Rake tooth type ridge peanut film reclaimer

2.2 农艺防治技术

精耕细作是我国传统农艺的主要特点,在漫长的农业发展过程中创造了非凡的价值[33]。农艺技术离不开农业信息技术、生物技术和可持续发展技术,正是由这些技术的支持,才使得农艺有了更加长远的发展和广泛的应用[34]。

2.2.1 农业信息技术在污染治理中的应用

农业信息技术在农业生产中的应用是通过现代高新技术改造传统农业的重要途径。江苏省农业科学院研制的“作物栽培模拟优化决策系统(CCSODS)”,适用于水稻、小麦、玉米和棉花等作物在气候、土壤及栽培技术等因素之下,分析预测作物生长趋势和作物信息技术[35-36],对优化作物管理方案有低成本高效益的优势。

通过此系统评估新疆农田不同作物的最佳播期、最适密度、最佳覆膜时长等因素,在保温保墒、增产增收的前提下达到农膜使用量最少,覆盖时间最短,回收率最大的效果,从而减缓农田中残膜的增速,同时促进农业机械化的发展进程,使得农田作业变得更加快捷高效。

2.2.2 生物技术在污染治理中的应用

生物技术应用于农作物生产,主要目的是提高产量、改良品质和获得抗旱、抗逆特性[37]。利用细胞工程技术改良作物品质并进行无性繁殖,增加新疆地区作物的抗寒性和抗逆性,实现工厂化生产,不仅提高了农作物的产量和质量,还减少了幼苗的死亡率和幼苗初期农膜的使用量,从农艺角度考虑地膜的使用和回收,也能避免残膜遗留在农田中,从而减缓残膜污染。作物种植方面,结合新疆各地区气候特点因地制宜,干旱地区可以选择适当退耕还林,水资源充沛的地区选择种植油菜、玉米、小麦等无需覆膜的农作物,减少地膜使用量,从而遏制污染加剧。

2.2.3 可持续发展技术在污染治理中的应用

可持续发展是科学发展观的基本要求之一,是关于自然科学、社会协调发展的理论和战略,也是农业发展必须遵从的准则[38]。选购地膜时,应避免使用超薄地膜,尽量选择便于回收的高耐候和高强度的地膜,第2年可以直接在上面打孔免耕,一膜多用,节省劳动力,避免回收时存在老化严重、破碎率高、拉伸强度低的缺点。规范使用地膜的同时,在棉田浇头水(6月)之前人工揭去边膜,8月初将中间膜揭去,此时土壤比较疏松,膜土附着力较小,地膜容易与土壤分离,而且杂质较少,揭去的地膜可直接资源化利用,减轻除杂的工作量,等到机采棉作业(10月)之后进行第3次残膜回收,总体回收率可达95%以上[39-41],人工揭膜的方式只能作为机械回收的辅助方式,其工作效率低下容易错过农时,适合作物小块种植面积残膜回收。

2.3 农膜防治技术

随着人类社会文明的进步和对环境问题认识水平的不断深化,解决“白色污染”,建立人与环境良性互动的友好性社会,唯一办法就是使用可降解地膜替代聚乙烯(PE)地膜,从根本上解决我国农田残膜污染问题[42]。我国已经研制出生物降解地膜、光降解地膜和液态喷洒式地膜,其中生物降解地膜的发展及推广尤为重要,是今后我国地膜产业的发展趋势,也是发展可持续性农业的必要前提。

生物降解地膜主要是植物纤维等原料配合一些可在微生物作用下引起降解,生成小分子化合物,最终分解为二氧化碳和水的一类薄膜,包括竹粉生物降解地膜、草纤维地膜和淀粉地膜,竹粉取材于毛竹和植物淀粉,生产使用过程不会产生任何有害物质,降解之后转化为有机肥料滋养作物。目前研究的新方向是由二元酸和二元醇聚合而成的聚酯材料经吹塑而成的生物降解地膜,使用后可被土壤中的微生物完全生物分解,降解原理是其表面被微生物黏附,微生物以聚酯中的有机碳为营养碳源,在酶的作用下,高分子被分解成分子量较低的碎段,碎段被微生物吸收,经过代谢最终形成二氧化碳、水、矿物盐和新的生物质,完全被自然界消纳[43],但在光、热、微生物等多种因素的影响下,其稳定性与分解时间无法准确达到预期要求,技术仍需完善。

光降解地膜是将可降解的生物质掺入在塑料成分中,在紫外线的照射下,使大块塑料降解为微塑料块,被降解成小颗粒的塑料依旧残留在土壤中[44],无法真正消失,是一种不彻底的降解技术,较普通的PE地膜产生更小的水肥运输阻碍和土地板结影响,无法从根源解决“白色污染”。目前,降解膜技术在手工操作的区域或覆膜时间较短的作物中使用,严昌荣等[45]试验研究表明,部分降解膜产品能够满足农业生产的需要,如云南地区的烟草、山东地区的花生等部分经济作物中得到应用,由于降解后会产生残膜异纤,光降解膜不适宜新疆棉花作物的生产应用。

液态喷洒式地膜是在农作物秸秆中添加木质素、胶原蛋白、表面活性剂、土壤保水剂等天然高分子物质为原料[46],使用时加水稀释至适宜浓度,喷洒在农田表面,形成与表层土壤结合的保温膜,起到保持土壤水分和保护田间墒情的作用,在作物生长周期结束后,生物降解地膜降解80%以上,且对作物的农艺、生长情况影响不大。结合农艺措施,不但可以起到保温、保墒、增产的效果,还可根据不同地区气候条件差异和种植作物特性差异设计控制降解速度,从而遏制日益严重的“白色污染”,实现农业绿色可持续发展。

可降解地膜虽是一个新的发展方向,但也存在诸多潜在问题。(1)降解时间的可控性无法精确达到农艺要求,在光照更强的南疆区域降解过早,无法达到增温保湿的效果,反而减少作物产量;(2)经济成本是普通PE地膜的2~3倍,甚至更高,新疆地膜需求量较大,在作物增产增收效果不大的情况下,经济成本成为阻碍可降解地膜推广的一个重要因素;(3)生产技术不成熟,制成同时满足增温保湿和经济成本的技术有待提高,增温保墒作用与普通PE地膜仍有所差距;(4)可降解地膜缺乏韧性,容易开裂,对植物的后期抗旱效果很差;(5)尚不明确在作业过程和分解之后是否会产生对人类和自然有害的物质[47-49]。根据上述缺点和新疆地区作物生长环境,可降解地膜暂时还无法进行大范围推广使用,未来几年将仍然会使用普通PE地膜。

3 残膜资源化利用与防控策略

3.1 资源化利用现状

农田残膜污染问题一直深受国家相关部门的高度重视,为切实加强土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量,2016年5月28日,国务院制定《土壤污染防治行动计划》,提出到2020年,土壤污染趋势得到控制,生态环境总体质量良性发展,截至2050年,土壤环境质量得到全面改善[50]。资源化利用是解决残膜污染问题的绿色手段,不仅能充分利用资源,而且有助于建设美丽家园。目前,我国农田废旧地膜处理的手段主要有以下几种。

3.1.1 填埋处理

填埋处理是农户选择最多的一种处理方法,操作简单,成本低廉,只需要选择地势低洼处或人工挖一个坑进行卫生填埋[51]。地膜体积大、性质稳定,填埋废旧残膜占用大量耕作土地,自然状态下难以降解,浪费国土资源,破坏土壤结构,阻碍水肥流通,分解时会产生大量的有害物质,破坏生态环境,危害人类健康。

3.1.2 焚烧回收热能

焚烧回收热能是将废旧地膜中的热能释放出来用于其他生产的作业方式[52],对于难以分离杂质和无法回收的废旧残膜,可以通过燃烧回收热能进行处理。可以实现能源的再利用,但是再利用的过程中产生有害气体,危害健康,污染环境。

3.1.3 再生造粒

再生造粒是最可行的回收方式,产生最少有害产物并实现资源化利用,主要应用于造粒、木塑等领域,造粒方式主要有无熔造粒工艺、湿法造粒和干法造粒[53]。

无熔造粒工艺首先将废旧地膜清洗和筛选,去除其中的杂质,然后将粉碎后的残膜送入压缩机,在压缩机中经过压缩和捻搓,使废旧塑料成为条状,再将其粉碎成4~8 mm的颗粒,最后筛选大小合适的塑料颗粒包装存储或加工利用[54]。缺点是不能精确控制塑料颗粒大小,使其颗粒大小不均匀,造粒过程产生细粉,材料利用率低。

湿法造粒工艺流程如图6所示,废旧塑料表面的杂质灰尘会影响造粒质量,通过增加清洗和粉碎次数提高塑料颗粒纯度,制造成大小均匀的塑料颗粒[55]。此方法运用广泛,工艺简单,加工成纯度较高的地膜再生颗粒,用于制造滴灌节水材料,但是破碎、清洗、切粒等工艺需要专门的设备,成本高昂,容易产生噪声污染。由于该过程会产生大量的粉尘、污水及具有挥发性的有机物,会加快机器磨损,缩短使用寿命,同时这些挥发物弥漫在空气中对人体健康有不利的影响。

图6 湿法造粒流程工艺图Fig. 6 Process diagram of wet granulation process

干法造粒经过破碎、清洗、融化、切粒等工艺。较湿法造粒更为环保,省去了清洗和烘干环节,节约水资源,适用于新疆等缺水的区域,但为了检验产品质量需要检测其含杂率,需要专门的检测设备,增加了生产成本[56]。生产过程中会产生CO和CO2等气体,影响挤出成条切粒的工序,并且影响健康,造成空气污染。

木塑制品是以聚乙烯、聚氯乙烯与木头碎屑、稻壳、秸秆等废弃植物纤维混合而成的新型木质材料[57],经过挤压成型、注塑成型等工艺,运用于建材、景区建设、家具等领域的板材或型材,减少木材使用量。资源化利用如图7所示。

(a) 塑料造粒 (b) 木塑地板

(c) 木塑花盆 (d) 木塑家具图7 资源化利用Fig. 7 Resource utilization

现有治理技术仅仅是片面的从回收角度提出污染治理措施,致使污染问题不能从源头遏制,应坚持农机—农艺—农膜相结合的理念,从多角度解决污染问题。

3.2 残膜防控策略

污染问题是全民面临的一个社会性题,解决污染问题需要社会各界全员参与,结合农用机械、农用地膜、农艺措施、农业经济、农业环境之间的互相影响关系,按照国际上流行的“3R1D”原则[58-60],即Reduce,Reuse,Recycle,Degradable原则,在减少生产,重复使用,加强回收,回收再利用等方面共同努力,才能彻底解决残膜污染问题。

1) 加强国家和政府的必要扶持,政府是残膜回收工作的责任主体,专门派人负责宣传、组织、实施工作,争取专项资金,以奖代补,奖励残膜回收企业和个体,加大宣传力度,适当增加残膜回收价格,提高农户的热情,全面带动回收利用工作。农户是土地的经营者和保养人,明确污染管理职责,回收残膜并交送到指定回收站。

2) 健全地膜使用条例和回收制度,我国农户对残膜污染的危害认识不足,缺乏环保意识,不重视回收工作,严格的规章制度是落实任务的必要手段。国家标准化管理委员会于2017年10月14日发布的《聚乙烯吹塑农用地膜覆盖薄膜》中指出,地膜的最小标称厚度不得小于0.010 mm,还对可覆盖使用时间和力学性能提出要求,以提高残膜可回收性,减少残膜遗留[61-62]。农业部于2017年5月印发《农膜回收行动方案》,强调加强污染治理力度,提高残膜资源化利用水平,不断完善残膜回收系统,到2020年残膜回收率达到80%以上[63],“白色污染”得到有效解决。

3) 贯彻执行农机—农艺—农膜相结合的治理方法,高效的回收机械和规范的技术体系是减轻污染的基本条件。从农机角度,结合地膜性能、作业环境和土壤条件优化提升机械性能,提高回收率。从农艺角度,综合考虑作物生长环境要求和当地气候特点,开展新型种植技术,适时揭膜。从农膜角度,使用便于回收的厚地膜或者可降解地膜,避免形成永久垃圾。

4) 完善回收和资源化利用体系,资源化利用是解决残膜污染的关键步骤。建立更多的回收站点,落实回收站点包片包地的回收责任,政府鼓励加工企业积极学习创新技术,改善加工流程,改进生产工艺,提高效益,逐步实现农田残膜治理减量化、清洁化和资源化的目标,探索新型环保防控策略才能将污染问题彻底解决,建设一个稳定可持续的农业环境和绿色健康的生态环境。

4 结语

1) 白色污染是阻碍农业生态发展和美丽乡村建设的战略性问题。新疆是我国地膜覆盖面积和使用量最大的省份,残膜污染治理工作迫在眉睫,新疆地区的污染治理策略对我国不同地区都有一定的参考价值和指导意义。随着地膜覆盖栽培技术的广泛应用,机械化回收成为治理残膜污染主要手段之一,国内很多高校院所、科研单位、农机站都针对播前、苗期和秋后研制出不同类型的回收机,残膜回收机具的关键零部件随着作物种植模式和作业要求逐步改进,更好地适应了现代农业的发展。

2) 坚持“农机—农艺—农膜”相结合的治理理念,推广机械化回收的同时,提升回收机械的作业性能,加大农田耕层残膜回收的力度,保证当季残膜有效回收;运用农艺措施进行人工揭膜、改变作物种植模式和退耕还林,实现地膜回收再利用,减少地膜使用量;规范使用农膜,超薄农膜不卖不用,尽量使用厚地膜,在回收时有一定的强度,方便回收;使用可降解地膜,经过阳光照射或微生物作用,自行降解为对自然环境无害的物质。

3) 可降解地膜将会成为治理污染问题的主要解决方案,绿色、无污染的特点是发展可持续农业环境和建设美好家园的首要条件,通过发展革新技术,满足可降解地膜在一个生长周期的有效降解,缩小与PE地膜保温增湿作用之间的差距。目前可降解地膜还无法完全代替PE地膜,原因如下:(1)降解时间的可控性不满足农艺要求。(2)经济成本过高,农户难以接受。(3)增温保墒作用有待进一步提高。(4)尚未研制出符合不同地区光照条件和温度的可降解地膜。

4) 完善国家政策,增强农民意识,国家政府是污染治理工作的责任主体,是带动全民参与治理工作的领头羊,制定相关赏罚制度,调动农户和回收企业的积极性,健全回收产业链,政府在回收、清洗、加工等方面支持有关单位和个人,开展资源化利用创新研究,,从源头治理污染,把地膜生产—使用—回收—再利用有机结合起来,形成一个完整的闭环产业链,探寻污染治理的新方法,拓宽残膜利用市场。