3D打印PEEK材料假体置入CT表现:骨肿瘤患者10例*

2022-04-23王春龙李鹍肖砚斌陈英涛康建平周开邻黄少俊

王春龙 李鹍 肖砚斌 陈英涛 康建平 周开邻 黄少俊

瘤段切除假体置入是目前骨外科治疗骨肿瘤的主要方法。传统的金属假体置入物由于其弹性模量与人骨皮质存在差距,使其置入人体后必将产生应力遮挡,引起骨吸收和假体松动;且按标准制作的假体难以与瘤段骨完全匹配,有时需扩大手术范围以满足假体植入条件;另外,盆骨、肩胛骨等不规则骨上的肿瘤切除后很难找到合适形状的假体。3D打印是一种与传统的材料加工方法完全不同的制造方式,通过材料挤出设备,以预先指定的方式彼此堆叠并融合以形成最终产品,可以最大限度地满足个性化的制作需求。在医学领域,通过电脑为患者量身设计个性化假体,并且可以针对性地调节其表面和内部结构,以更好地满足临床需要,有希望取代传统的骨修复支架[1-2]。目前常用的3D打印骨科植入物材料主要是钛和钛合金、钽、可生物降解的金属(铁、镁、锰等)、羟基磷灰石、生物活性玻璃(聚醚醚酮)等,每一种材料都有其优点和缺点[3]。聚醚醚酮(polyetheretherketone,PEEK)是一种芳香族半结晶性的热塑性特种工程塑料,具有优异的物理、化学、力学等性能[4];PEEK作为一种生物材料,相比于传统硬组织植入金属材料,具有良好的生物相容性、放射线透过性,置入人体后可有效降低应力遮挡,且CT、磁共振扫描不产生伪影等特点,被越来越多地应用于骨科置入物及假体[5]。

目前,国内3D打印PEEK材料假体用于人骨肿瘤切除后置入的报道罕见。本院2019年12月至2021年6月进行了11例骨肿瘤行“瘤段切除+3D打印PEEK材料假体置换术”的患者,其中10例有完整的临床资料及术前、术后随访的影像资料。这些患者在术前都谈话告知了该假体的特点及运用现状,手术方案获得患者同意。笔者收集这些资料以阐述3D打印PEEK材料假体用于人体骨肿瘤瘤段切除置入后的CT随访表现。

1 资料与方法

1.1 一般资料

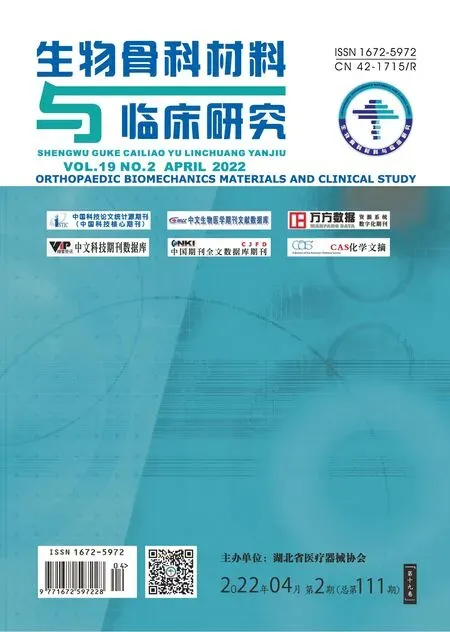

10例患者,男4例,女6例;年龄14~52岁,平均年龄34.1岁。其中承重骨1例,位于左胫骨;非承重骨9例,其中5例肩胛骨、2例锁骨、1例腓骨、1例胸骨。良性1例、恶性9例。2020年2月至2021年6月平均随访时长10.8个月(见表1)。本研究经昆明医科大学第三附属医院伦理委员会批准(XJS202004),患者均知情同意并签署知情同意书。

表1 10例骨肿瘤患者的临床资料

1.2 CT扫描及图像参数

Siemens Flash双源CT(SOMATOM Definition,Siemens Healthcare,Forchheim,Germany)管电压120 kV,管电流150 mAs,层厚8 mm,准直128 mm×0.6 mm,螺距0.8,窗口:骨窗(窗宽1500、窗位450),软组织窗(窗宽350、窗位45),SAFIRE重建:轴位1 mm,冠矢状位5 mm。

1.3 图像观察及CT值测量

在软组织窗上观察假体密度、形态,周围软组织是否有积液、积气情况;在骨窗上观察残留骨密度、形态改变,观察是否有骨-假体间骨连接形成,在多平面重组上观察二者相对关系。在术后第一次CT检查及最后一次随访CT平扫薄层图像上测量。采用软组织窗,将图像稍放大,在假体-骨界面假体内做椭圆形ROI,避开螺钉伪影及假体旁积气区域,测量3次取平均值。

2 结果

2.1 承重骨CT表现

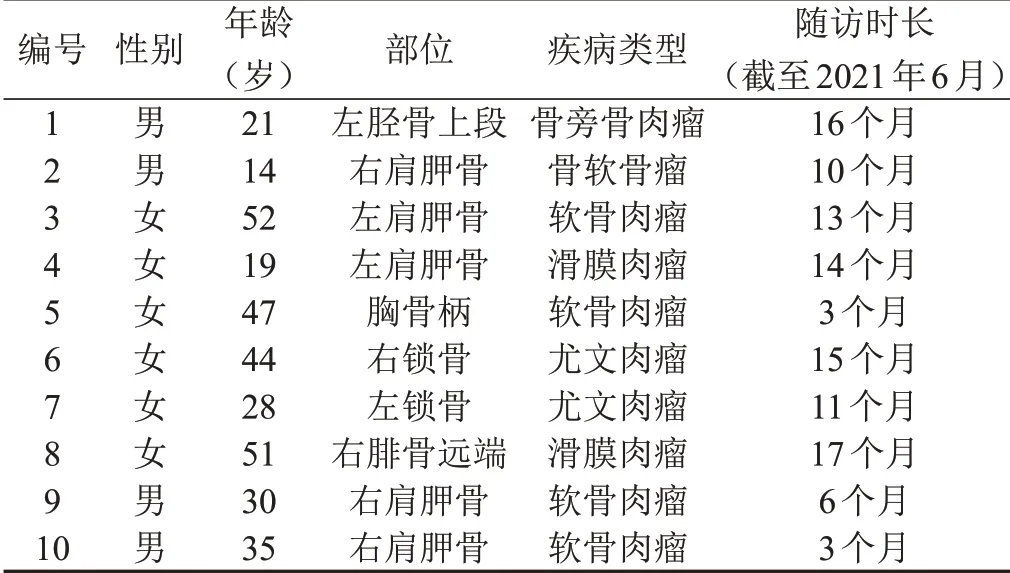

患者1,“无明显诱因发现左小腿上段后侧‘橘子’大小肿物”来诊。病理确诊骨旁骨肉瘤。术前CT示左胫骨上段后缘骨皮质不均匀增厚、密度增高,局部骨质破坏并形成肿块向后上方生长,大小约4.5 cm×4.7 cm×8.4 cm,病灶上份为骨样密度(见图1A-C)。因术前行3周期化疗后病灶稍缩小、成骨增多。临床根据患者年龄小、化疗后一般情况可等判断有保肢术指征,可行“瘤段切除+假体置入术”。根据病灶的位置、形态及浸润范围,设计置换胫骨上段后半部分及胫骨平台,术前在3D打印机相匹配的软件上根据患者的CT数据设计假体(见图1D-E),假体模拟骨结构设计边缘PEEK材料的“骨皮质”及中央中空的“骨髓腔”,假体与骨的接触面呈网格设计,在上缘“胫骨平台”设计内径3.7 mm/深≥35 mm、内径4.5 mm/深≥19 mm的孔道,用于韧带重建。假体成品重约123.17 g(见图1FG)。假体制作完成后在全麻下行“左胫骨上段骨肉瘤瘤段切除、3D打印个性化假体置换术”。术后按月随访。

术后首次检查X线平片示左胫腓骨上段局限性缺如,平片上假体密度低于骨组织密度,完整轮廓观察不清(见图1H)。CT检查示胫骨上段见假体及钢板螺钉内固定,假体形态正常,未见松动及滑脱征象。假体呈边缘“皮质”呈规整的带状高密度,密度较正常骨皮质密度低,测量CT值时感兴趣区内平均值约173.7 HU(骨接触面),密度欠均匀,厚0.5~0.6 cm;中央空腔“髓腔”呈低密度,内空气密度背景下见不规则液体密度影,为手术所致少量积液/血。假体上份有2个直径约0.4 cm的孔道,自假体“髁间隆起”处斜向前下通向骨接触面,假体骨接触有深约0.8 cm的凹槽。假体内及残余胫骨可见多根钢钉及钢板内固定;其中2个钢钉从预留的假体后上份孔道穿过固定于残余胫骨上,假体上缘孔道内未见钢钉影,其临近股骨髁间窝见2个短小螺旋形骨密度影,假体下缘可见2个钢钉自残余胫骨前缘穿过假体固定。术区假体周围少许积液及软组织肿胀。术后3个月随访时假体内部积液/血基本吸收,假体上、后方出现少量积液,假体形态、密度未见明显变化。随访假体均未见明显变化,胫骨残端及邻近股骨下段骨质疏松逐渐加重,左下肢肌肉萎缩。术后16个月时出现患肢明显疼痛,CT见假体周围积液明显增多,表现为假体周围带状液体影包绕整个假体(见图1M),液体外缘见均匀的“壁”;假体形态正常,对比同一位置再测CT,感兴趣区内平均值约171.4 HU,其密度未发生明显改变;假体与骨之间可见低密度带间隔;此时假体前上缘可见条状骨膜新生骨形成(见图1K箭头),假体下份-胫骨接触面可见骨样组织向假体凹槽内生长(见图1L箭头);残余胫骨上端骨质吸收,体积变小,且边缘不光滑。

图1 A-C.术前X线左膝关节侧位片及CT矢状位骨窗;D-E.根据CT数据重建的图像上设计手术及假体(浅蓝色为保留部分);F-G.假体成品照片;H-J.术后首次复查的X线及CT骨窗;K-M.最后一次随访的CT骨窗及软组织窗

2.2 非承重骨CT表现

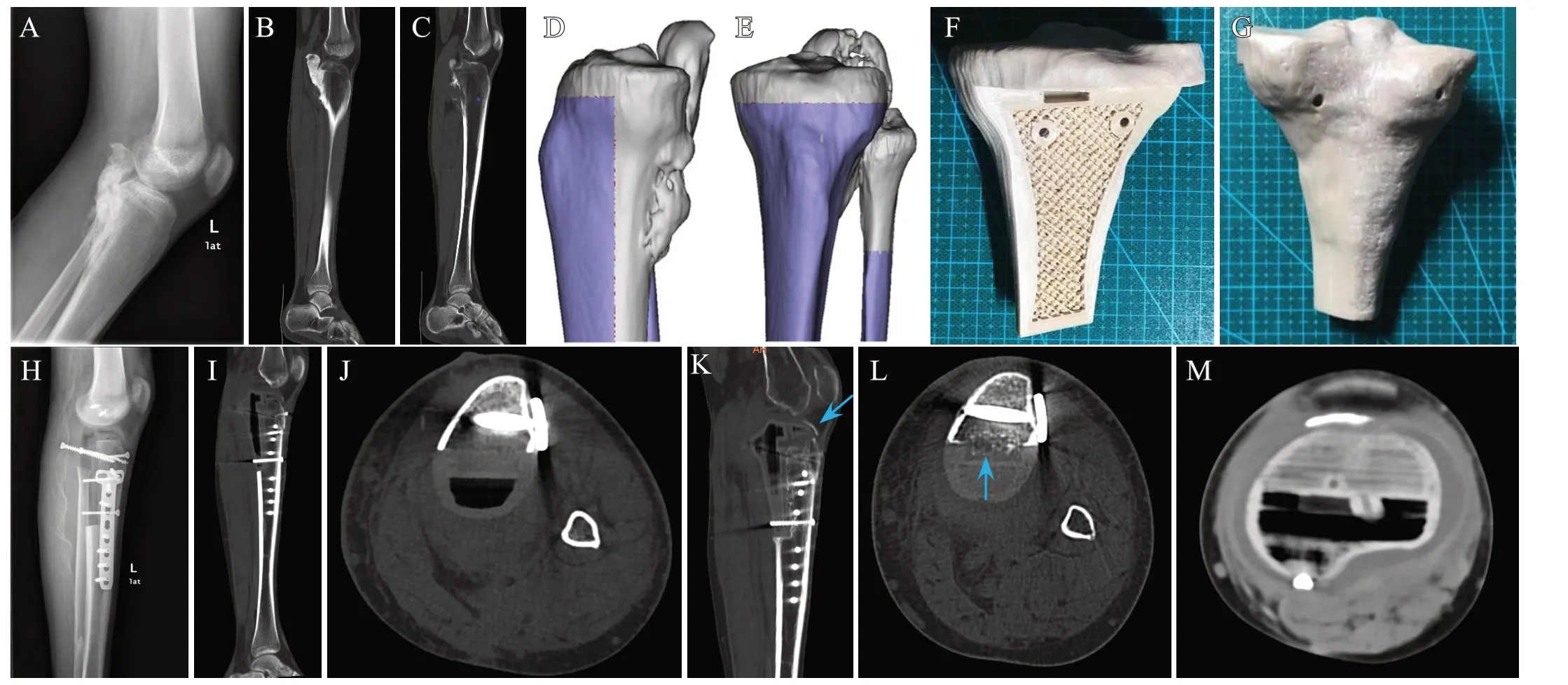

9例非承重骨除患者8为腓骨外,其余均属不规则骨。肩胛骨占50%(5/10),其中患者4左肩胛骨滑膜肉瘤病例累及左锁骨肩峰端,行“左肩锁部肿瘤切除、肩胛骨、锁骨部分切除+3D打印PEEK生物材料假体置换术”;根据肿瘤部分及范围设计置换部分肩胛骨,包括肩胛盂及锁骨远端。假体邻近残余骨边缘均可见不同程度骨膜新生骨形成(见图2A-D),最早一个术后3个月即观察到骨膜新生骨(病例9),肱骨盂肱关节处不同程度硬化形成骨性突起。非承重骨术后假体形态均未见明显变化;测量CT值时因高密度螺钉伪影影响,导致不同患者间假体CT值差别较大,但同一患者同部位测量CT值差别不大(见表2)。2例锁骨病例因较多螺钉伪影明显,假体形态评估不满意(见图2)。病例10右肩胛骨软骨肉瘤位于肩胛盂,置换后假体“肩胛盂”位置朝上,肱骨头位于其前下方,形成肱骨头脱位;肩胛骨肩峰残端与假体对合不佳(见图2E)。病例8术后1年1个月亦发生疼痛,CT假体周围可见包绕假体的液体影。所有病例随访至今均未见假体变形及肿瘤复发征象。

表2 术后首次与最后一次随访假体-骨接触面假体CT值

图2 A-D.术后残余骨表面骨膜新生骨及形成及肱骨表面硬化;E.假体与肩胛骨残端对合不佳;F.假体位置不正;G.伪影大

3 讨论

临床上普遍使用的金属假体易产生应力遮挡,进而导致骨吸收。而假体材料的高弹性模量被认为是引起这一问题的主要原因。假体-骨组织界面结合较差,结合界面之间的微动和剪切力是影响假体表面骨长入和骨吸收的主要因素[6]。3D打印技术可以根据CT、MRI等医学扫描技术精确预制个性化假体,最大程度地配合外科医生设计最佳手术方案,且可以设计兼具形貌功能恢复及力学稳定性的假体,研究证实3D打印技术辅助全膝关节置换术比传统全系关节置换术的短期临床效果更好,明显提高手术的有效率、术后力线精准度,改善术后膝关节功能,无明显不良反应,值得广泛推广[7]。PEEK及其复合材料具有良好的生物相容性、生物惰性,其不具有致敏性,基因毒性测试结果显示其不会引起任何染色体畸变;在各种化学、物理条件刺激下仍可保持较稳定的理化性能,是假体制作的理想材料[8]。PEEK目前已经作为生物材料在口腔医学领域、椎体间融合器有较多应用,但国内作为骨关节替代物置入人体的应用还较少。国外研究集中在PEEK复合材料及表面处理上。可在PEEK材料中添加一类或多类物种,如磷酸钙、羟基磷灰石、碳纤维、钛、高密度聚乙烯等,多种材料的不同比例混合制作的PEEK假体可进一步提高假体的机械性能[9-10]。但内置物相关性感染(implant associated infection,IAI)与成骨不良常导致内置物治疗失败[11],因此有很多人尝试对假体进行表面涂层,如纳米金属颗粒、抗菌素、干细胞等以诱导假体-骨界面的骨生成、预防假体感染[12-14];假体骨界面不能是光滑的,有研究证实,粗糙或多孔的结合面有助于骨整合[15]。CT随访应着重观察假体的位置、形态,假体及残留骨周围、手术通道是否有肿瘤复发;另外还可以观察残留骨周围的骨膜反应,假体-骨之间是否形成骨连接等。本组病例中,承重骨胫骨上段骨旁骨肉瘤因病灶超过骺线达骨骺,无法保留骨骺,为增加假体稳定性而保留部分前缘胫骨,且预留孔道供螺钉及韧带固定。假体-骨接触面网格状设计有助于增加置入后骨整合。随访16个月时可见假体-骨接触面骨端间骨样组织向假体凹槽内生长,但无凹槽的地方未见骨形成,假体-骨之间仍未形成骨连接。2例出现感染(抽液培养提示金黄色葡萄球菌)情况,均属于下肢长骨,感染导致假体周围积液和骨吸收。所有病例均未见肿瘤复发征象。本组10例均使用纯PEEK材料3D打印的假体,虽表面呈网格设计,但表面未行任何材料涂层,鉴于出现感染的情况,在接下来的病例中可尝试行药物涂层进行观察。假体周围出现积液后可看到假体与骨之间有液体密度间隔,可能会影响假体-骨之间的骨连接形成,所以在以后的研究中,在考虑促进假体-骨连接形成的同时,也要注意预防感染。假体表面及孔道密度较前无明显变化可以认为无明显骨长入,韧带固定通道在CT上未见明显异常密度改变,若评估需要做核磁共振检查。所有病例随访假体形态均未发生改变,说明体内环境对假体的理化性质无明显影响;假体周围软组织内未发现异常密度影。假体在X线片上密度低于骨皮质,术中透视及X线平片无法完整显示其轮廓,不利于术中观察假体。因此,3D打印PEEK材料作为骨肿瘤瘤段切除后假体置入,影像上认为置入后可恢复术区解剖结构,对周围软组织无刺激作用,至今平均随访1年左右,除2例出现感染外,其他未发生相关并发症。假体密度稍低于骨皮质,随访很容易辨认假体及异常软组织、成骨,便于评估有无肿瘤复发。作为非承重骨,尤其是不规则骨是一种理想的骨替代物。接下来可研究在表面镀层以期术中透视观察假体,以及增加假体-骨界面骨长入及预防感染等方面。

综上,CT可以清楚显示PEEK材料假体的位置、形态、密度改变及与自体骨之间的关系,可以发现相应的并发症,比X线片有优势,是这类手术患者术后首选的随访方法。