社会资本、社会支持与流动儿童的主观幸福感

2022-04-23黄丹罗英廷

黄丹 罗英廷

摘要:利用510名广州市流动儿童的调查数据,探讨流动儿童的社会资本对其主观幸福感的直接影响,并检验领悟社会支持在社会资本与主观幸福感间的中介作用。研究发现:年级、学校性质和父母是否同住与流动儿童的主观幸福感相关;家庭社会资本、学校社会资本和社区社会资本直接影响他们的主观幸福感;领悟社会支持在家庭社会资本、学校社会资本与社区社会资本和主观幸福感间起中介作用。研究建议,社会工作者要特别关注小学高年级、在民办学校就读和不与父母同住的流动儿童。在新冠肺炎疫情防控常态化的现状下,建议社会工作者通过营造多维系统的社会资本、加强不同系统的联结互动、提升儿童个体社会联结感、增强儿童生态转变适应性来提升流动儿童的主观幸福感。

关键词:流动儿童;主观幸福感;社会资本;领悟社会支持;社会工作

中图分类号: C916 文献标识码: A 文章编号:2096–7640(2022)01-0032-09

一、文献回顾及研究假设

随着中国社会转型的加速,大量农村人口涌入城市,许多儿童跟随其父母进入城市,成为“流动儿童”。从处于基础教育阶段的儿童规模来看,2018年全国义务教育流动儿童在校生人数为1424.04万人,其中,小学生为1048.39万人,初中生为375.65万人,占同龄在读学生的比例均在10%左右。[1]流动儿童身处身心发展的关键期,而流动会削弱儿童个体的社会资本,使他们处于不利状态。2020年新冠肺炎疫情的暴发改变了儿童的成长环境,社交距离变大等因素使得儿童的社会支持系统功能受损,给儿童的身心健康带来了巨大挑战。[2]在这样的背景下,我们应该更加关注流动儿童的身心健康,探讨如何帮助流动儿童适应新冠肺炎疫情防控常态化,以及从个体、家庭、学校和社区等多个系统促进流动儿童的积极发展。

主观幸福感是儿童积极发展的一个重要指标,能较为全面地评估儿童的适应结果。主观幸福感是个体依据其主观标准对自己生活质量的整体感受和判断,包括生活满意度和快乐感两个核心维度,前者是个体对生活总体质量的认知评价,后者是指个体生活中的情感体验。[3]现有研究发现,流动儿童的生活满意度低于非流动儿童,在朋友满意度、生活环境满意度和积极情感方面均显著低于非流动儿童。[4]同时,流动儿童的主观快乐感也显著低于非流动儿童。[5]

根據Bronfenbrenner的生态系统理论,儿童的主观幸福感被视为他们所处的不同环境系统(主要是家庭、社区和学校)相互交织的产物。[6]生态系统理论将儿童置于周围环境多层次影响的关系系统中,将儿童的发展看成动态的对环境的适应与重构,强调要注重儿童与环境间各系统的相互作用。[7]流动儿童的发展并非完全取决于个人的特质,还与环境对他们的支持程度有关。良好的环境能为儿童提供必要的资源,并协助他们克服多重风险的不利影响。因此,要为流动儿童培育滋养型的环境,并注重发掘蕴含在流动儿童生态系统中的社会资源。

作为一个链接个体与环境的社会学领域的重要概念,“社会资本”受到了儿童福利研究者的关注。Coleman将社会资本定义为以个人为中心的社会网络及其相关资源,并将儿童的社会资本分为家庭内的资本和家庭外的资本两类。[8]家庭内的社会资本强调父母参与,主要考察的是子女与父母的关系,以及父母投资在子女身上的时间、努力与资源;家庭外的社会资本主要指社群支持,指的是家庭与社区的关系,包括与社区居民,以及与儿童社会化密切相关的学校等组织的关系,注重社会网络对儿童的支持和帮助。[8-9]由于学校在儿童成长中具有不可替代性,所以,后来的学者们对“家庭外的社会资本”进行细分,将学校社会资本单列出来。[10]社会资本是儿童宝贵的社会资源,从家庭、学校和社区等系统优化和积累社会资本,可以促进儿童的身心健康,保护其免受不良社会经济因素的影响,进而提升儿童的社会福祉。[11]

现有一系列研究已经证明,多维度的社会资本对流动儿童的自尊、精神健康、心理适应和教育获得等心理社会调适结果产生显著影响。[12-14]值得关注的是,社区社会资本的充实可以弥补流动儿童家庭在家庭社会资本方面的缺失,如一项对北京806名流动儿童的研究显示,社区社会资本可以通过家庭社会支持来对流动儿童的精神健康产生积极影响。[13]在流动儿童的主观幸福感研究领域,目前研究大多关注的是一个或几个社会资本元素,如朋辈关系、师生关系等对于流动儿童主观幸福感的影响,[15]但多维社会资本对该群体主观幸福感的影响及具体影响机制尚未得到充分的检验。

社会支持是影响个体主观幸福感的重要因素。[16]整体而言,社会支持可以提升个体的生活满意程度、改善情绪体验,进而增加主观幸福感。[17]一项元分析显示,儿童与青少年群体的领悟社会支持与主观幸福感的相关度更高。[18]领悟社会支持是个体对外界支持程度的主观感受与评价。[19]对于儿童而言,是指他们所感知到的来自身边社会关系(如家人、朋友、老师、同学和亲戚)的尊重、关爱与帮助,[20]是儿童健康发展的重要保护因素。[21]在现有研究中,领悟社会支持对流动儿童主观幸福感的积极影响也得到了验证。[22]

外在环境资源对个体的影响均需要通过个体某种自我知觉评估系统,才能影响个体的情绪感受和行为结果。[23]作为一个能够较好反映个体社会网络关系数量和质量的概念,领悟社会支持可以将中观的环境变量“社会资本”与个体微观变量“主观幸福感”联系起来。[10]并且,现有研究已经证明,领悟社会支持是社会资本影响流动儿童生活满意度的重要内因。[24]生活满意度是个体主观幸福感的重要衡量维度,因此,我们假设领悟社会支持可能在社会资本与主观幸福感之间起中介作用。

综上所述,流动儿童的主观幸福感分别受到社会资本和领悟社会支持的积极影响。但现有研究并未建立一个整合性的多维社会资本框架来对流动儿童主观幸福感的影响进行研究。并且,现有研究对该群体社会资本、领悟社会支持和主观幸福感三者之间关系的探讨较为欠缺。因此,本研究基于生态系统理论,以社会资本为切入点,以领悟社会支持为中介因素建立多维度社会资本、领悟社会支持和主观幸福感的假设模型,来探究流动儿童主观幸福感的影响机制,以期为流动儿童的研究及实务介入提供借鉴。

具体而言,本研究有三个研究假设。

假设一:社会资本对流动儿童的主观幸福感有显著正向影响。

假设二:领悟社会支持对流动儿童的主观幸福感有显著正向影响。

假设三:领悟社會支持在流动儿童社会资本与主观幸福感之间起中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

本次调查于2020年7月在广州市进行。广州市作为全国流动人口最多的城市之一,其辖区内义务教育阶段的流动儿童达到59.6万人。[25]综合考虑样本代表性与抽样效率后,本研究以学校为目标抽取样本,在广州市招收流动儿童的小学中分别选取了两所公办小学及两所外来子弟民办小学进行调查。考虑到不同年龄段学生的阅读、理解和填答问卷的能力以及接受调查的时间精力等因素,本研究选取了三至六年级的流动儿童进行调查。

受新冠肺炎疫情的影响,本次研究采用了线上问卷方式进行调查。经过研究者单位和学校负责人同意后,由班主任在家长群发放电子问卷,并引导儿童本人在家长的监护下填写问卷。调查前发放《调查操作指导》和《知情同意书》,以取得儿童及家长的积极配合,并指导其正确填写问卷。在调查过程中和调查结束后,由研究助理负责对所有问卷进行复核和质量管理。本研究一共收回有效问卷660份,据此筛选出510名非广州市户籍的流动儿童作为研究样本。

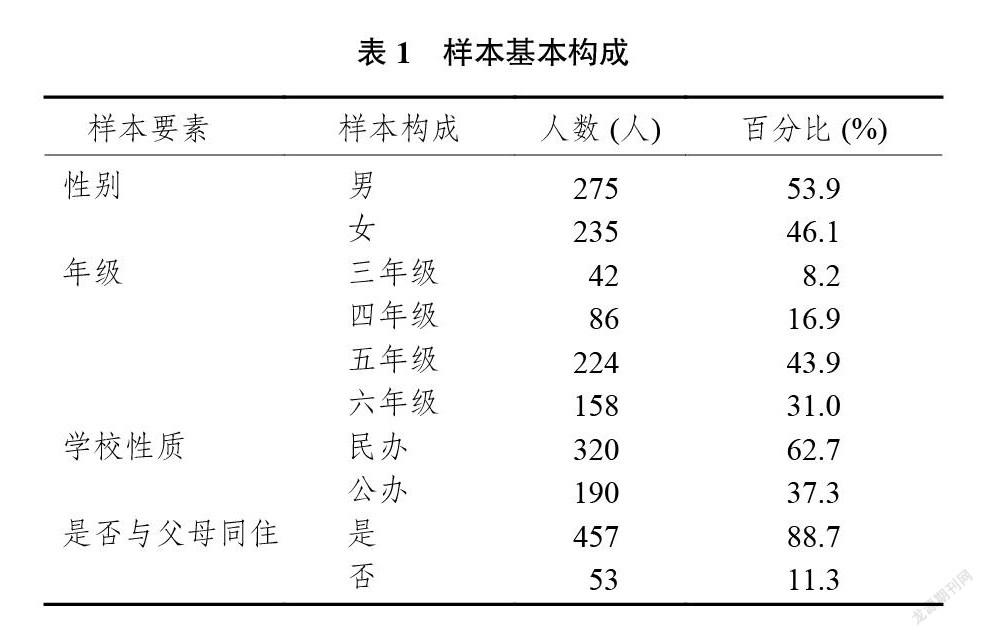

本研究流动儿童的年龄分布为11—14岁,平均年龄为12.57岁(SD=0.733);男生275人(占比为53.9%),女生235人(占比为46.1%);三年级的学生有42人(占比为8.2%),四年级的学生有86人(占比为16.9%),五年级的学生有224人(占比为43.9%),六年级的学生有158人(占比为31.0%);其中民办学校学生有320人(占比为62.7%),公办学校学生有190人(占比为37.3%);和父母同住的学生有457人(占比为88.7%)。具体情况如表1所示。

(二)研究工具

1.因变量——主观幸福感

主观幸福感包括认知层面的生活满意度和情感层面的主观体验两个核心维度。[3]本研究在认知层面采用了Diener编制的生活满意度量表(Satisfa- ction with Life Scale,SL)进行测量,量表采用七点计分,共5个条目;[26]在情感体验层面则采用了 Lyubomirsky 和 Lepper编制的主观快乐感量表(Subjective Happiness Scale,SH)进行测量,量表采用七点计分,共4个条目。[27]这两个量表均在国内外的研究中普遍用来测量儿童群体主观幸福感或者主观幸福感的认知/情感维度,并在针对儿童主观幸福感的研究中拥有较好的信度和效度。[28-29]在本研究中,主观幸福感整体量表的CronbachsAlpha为0.847。

2.自变量——社会资本

本研究将社会资本界定为家庭、学校和社区为流动儿童所提供的社会网络及相关资源,即家庭社会资本、学校社会资本和社区社会资本。因为目前尚未开发经过验证可测量各个维度社会资本的标准化量表,[23]所以在本研究中,研究者借鉴相关量表自编了各个社会资本维度的测量量表。

家庭社会资本一般包含亲子关系、亲子互动、父母监管和父母支持等维度。[8,14,30]该子量表参照 Morgan等的家庭社会资本量表[30],由“你会和家人一起谈论事情”和“遇到困难时,家长会鼓励你并给你帮助”等8道题组成,通过五点记分进行测量。在本研究中,家庭社会资本量表的CronbachsAlpha为0.734。

学校社会资本一般包含同学关系、师生关系、学校氛围、学校参与等维度。[10,12,30]该子量表参照 Morgan等的学校社会资本量表[30],由“你们班的同学喜欢待在一起”和“你的老师关心和爱护你们”等6道题组成,通过五点记分进行测量。在本研究中,学校社会资本量表的Cronbachs Alpha为0.757。

社区社会资本一般包含社区关系网络、社区信任和社区互惠三个维度。[31-32]该子量表参照方亚琴和夏建中的社区社会资本量表[33],由“你可以顺利从邻居家借到东西”和“你居住的社区里的大部分人愿意相互帮助”等6道题组成,通过五点记分进行测量。在本研究中,社区社会资本量表的Cronbachs Alpha为0.790。

3.中介变量——领悟社会支持

领悟社会支持是个体主观感受到的从家庭、朋友和其他支持等社会关系中获得的社会支持。本研究采用了汪向东等人所修订的领悟社会支持量表[34]来进行测量。按照之前相似研究的惯例,本研究把其他支持的项目中的“领导、亲戚和同事”改为“老师、同学和亲戚”。量表包含家庭支持、朋友支持和其他支持(老师、同学和亲戚)三个维度,共12个条目,采用1(非常不同意)到7(非常同意)七点评分。该量表在本研究中的Cronbachs Alpha为0.923。

4.控制变量

根据以往的研究发现,性别、年龄、年级、学校性质、是否和父母同住等因素与儿童主观幸福感有关。女生的主观幸福感高于男生的主观幸福感。年龄与儿童的主观幸福感负相关,年龄越小,主观幸福感越高。[35]年级与儿童的主观幸福感负相关,年级越高,主观幸福感越低。[15]学校性质与流动儿童的主观幸福感存在相关性,公办学校儿童的主观幸福感高于就读于其他类型学校的儿童。[36]和父母同住与流动儿童主观幸福感正相关。[37]因此,本研究以性别、年龄、年级、学校性质以及是否与父母同住这5个变量作为控制变量。

(三)数据处理

本研究采用SPSS22.0进行分析。通过描述性分析展示了流动儿童的社会资本、领悟社会支持与主观幸福感状况;通过Pearson相关性分析检验各因素和变量之间的关系;通过多元线性回归进行路径分析来探讨社会资本和领悟社会支持对流动儿童主观幸福感的影响;为进一步检验领悟社会支持的中介作用,采用偏差矫正非参数百分比Bootstrap检验,抽取次数为5000次。通过观察Bias-Corrected 95% CI和Percentile 95% CI的区间范围内是否存在“0”来决定领悟社会支持的中介效应的显著性,如两个区间范围均不包含“0”,则领悟社会支持的中介作用显著。

三、研究结果

(一)社会资本、领悟社会支持和主观幸福感现状

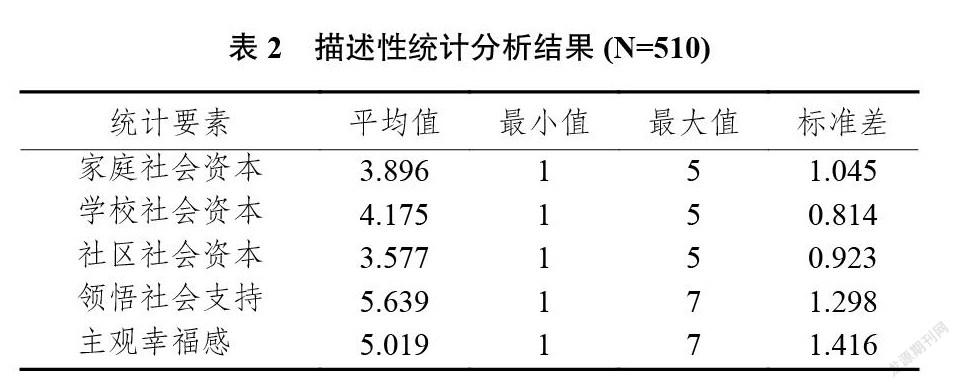

表2呈现了流动儿童的社会资本、领悟社会支持和主观幸福感现状。社会资本的三个维度中,家庭社会资本的均值为3.896(SD=1.045),学校社会资本的均值为4.175(SD=0.814),社区社会资本的均值为3.577(SD=0.923)。流动儿童的领悟社会支持的均值为5.639(SD=1.298)。流动儿童的主观幸福感的均值为5.019(SD=1.416)。

(二)流动儿童主观幸福感与各变量的相关性分析

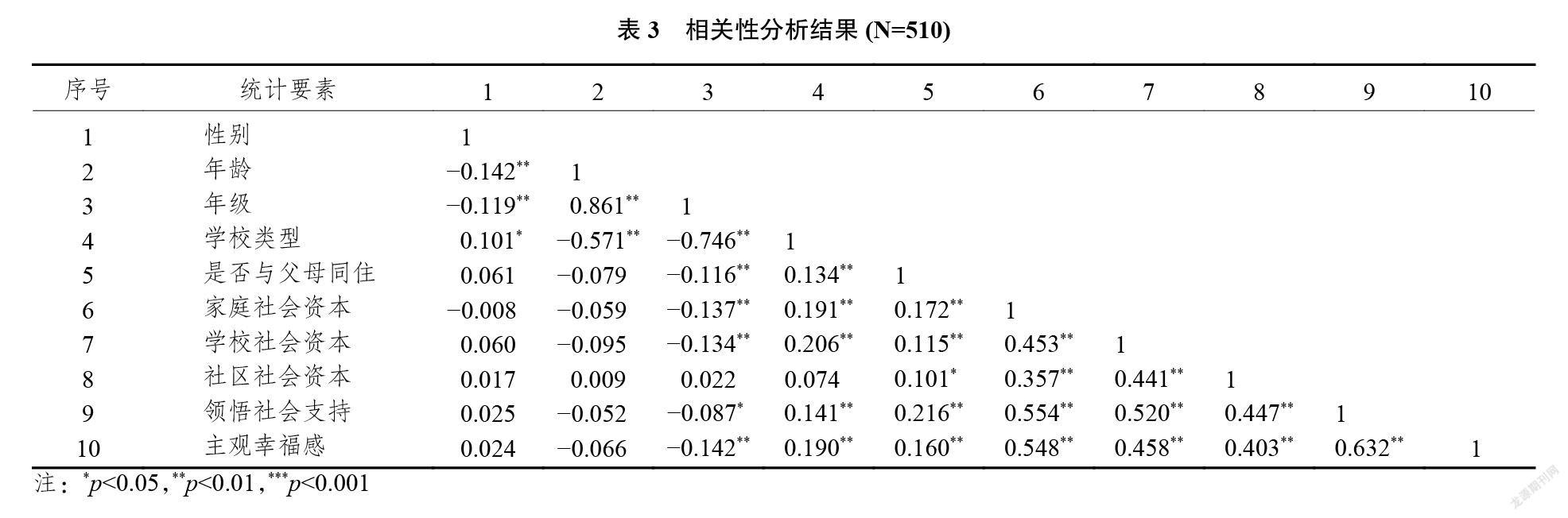

对流动儿童的社会资本、领悟社会支持和主观幸福感进行相关性分析后发现:家庭社会资本(r=0.548,p <0.001)、学校社会资本(r=0.458,p<0.001)和社区社会资本(r=0.403,p<0.001)均与流动儿童的主观幸福感存在正向显著关联。也就是说,流动儿童的家庭社会资本、学校社会资本和社区社会资本越多,其主观幸福感越高。领悟社会支持(r=0.632,p<0.001)与主观幸福感存在正向显著关联,说明流动儿童的领悟社会支持程度越高,其主观幸福感越高,具體如表3所示。

在5个控制变量中,性别与年龄均和流动儿童的主观幸福感不相关,所以不作为控制变量纳入后续的分析中。由表3可知年级(r=?0.142,p<0.01)和流动儿童的主观幸福感呈显著负相关,说明年级越高,流动儿童的主观幸福感越低。在公立学校就读(r=0.190,p<0.01)的流动儿童,主观幸福感更高。与父母同住的流动儿童,其主观幸福感更高(r=0.160,p<0.01)。

(三)社会资本、领悟社会支持对主观幸福感的作用

图1呈现了社会资本和领悟社会支持对流动儿童主观幸福感的影响路径。①从分析结果来看,家庭社会资本(b=0.239,p<0.001)、学校社会资本(b=0.085,p<0.05)和社区社会资本(b=0.098,p< 0.01)可以直接正向预测流动儿童的主观幸福感。同时,家庭社会资本(b=0.347,p<0.001)、学校社会资本(b=0.266,p<0.05)和社区社会资本(b=0.197,p<0.001)对流动儿童的领悟社会支持有直接正向预测作用。领悟社会支持可以直接正向预测流动儿童的主观幸福感(b=0.403,p<0.001)。

本研究进一步检验领悟社会支持的中介效应,结果如表4所示。具体来看,中介效应由三条路径产生的间接效应组成。第一,由家庭社会资本→领悟社会支持→主观幸福感路径产生的间接效应,其中在95%的置信区间为[0.343,0.529],不包含0,表明这条路径产生的间接效应达到显著水平。第二,由学校社会资本→领悟社会支持→主观幸福感路径产生的间接效应,在95%的置信区间为[0.560,0.844],不包含0,表明这条路径的间接效应达到显著水平。第三,由社区社会资本→领悟社会支持→ 主观幸福感产生的间接效应,在95%的置信区间为[0.398,0.636],不包含0,表明这条路径的间接效应达到显著水平。由此说明,领悟社会支持在社会资本对流动儿童主观幸福感的预测中具有中介作用,社会资本可通过提高流动儿童的领悟社会支持来提高其主观幸福感。

四、总结与讨论

(一)流动儿童的主观幸福感与年级、学校类型和是否与父母同住相关

本研究发现,年级越高的流动儿童,其主观幸福感越低,这与马蓓蓓等人的研究结果[15]一致。这可能是因为随着年级的增大,儿童的学习压力也变得更大,尤其是对于正准备升初中的六年级学生来说,这种来自升学的压力也会影响其主观幸福感。公办学校流动儿童的主观幸福感更高,这一研究结论与夏伦的研究结果[36]相符。这可能是因为公办学校有较多资源,能为流动儿童提供更多支持。和父母同住的流动儿童的主观幸福感更高,这一结果也验证了曾守锤的研究成果。[37]这可能是因为和父母同住能获得更多来自父母的关爱和支持。因此,社会工作者在介入流动儿童群体时,要特别关注小学高年级、在民办学校就读和不与父母同住的流动儿童。

(二)家庭、学校及社区社会资本对流动儿童主观幸福感有显著影响

生态系统理论认为,个体的发展嵌套在相互影响的一系列系统之中,系统影响着个体的发展。[7]社会资本理论认为,社会资本是儿童宝贵的社会资源,从家庭、学校和社区等系统优化和积累社会资本可以促进儿童的身心健康。[8,11]本研究验证了家庭社会资本、学校社会资本和社区社会资本对流动儿童主观幸福感的影响。通过研究发现,家庭社会资本、学校社会资本和社区社会资本对流动儿童的主观幸福感均有显著正向预测作用。这进一步证明了社会资本是儿童宝贵的社会资源,能保护其免受不良社会经济因素的影响,提高儿童的福祉。[11]

研究发现,家庭社会资本对主观幸福感的预测作用最大。这与现有研究结果相似,亲子关系好的儿童可能获得父母更多的支持,其主观幸福感也更高。[35]这一方面是因为家庭是儿童发展的关键支持系统,家庭氛围的和谐程度、成员间的亲密性、父母的教养方式等对个体的主观幸福感起着重要作用;[38]另一方面可能是受新冠肺炎疫情的影响,儿童和父母在家时间增加,有助于形成更加亲密的亲子关系,进而提升流动儿童的主观幸福感。在本研究中,学校社会资本对于流动儿童的主观幸福感的正向影响也再次得到了验证,良好的师生关系和同学关系以及学校氛围均对主观幸福感有预测作用[39]。在本研究中,社区社会资本对主观幸福感具有直接的影响。在新冠肺炎疫情期间,流动儿童的主要活动场地局限于社区,这使得社区社会资本对流动儿童的主观幸福感的作用凸显。但是相较而言,现有的社区社会资本水平较低,因此要特别注重对社区社会资本的培育。

(三)领悟社会支持在社会资本对主观幸福感的影响中起中介作用

社会支持理论认为,一个人所拥有的社会支持网络越强大,感知到的社会支持越多,处理问题的信心就会越强,就越有可能体验到较多的积极情感,其主观幸福感水平就越高。[40]社会支持对个体的幸福有普遍的增益作用,同时也可以通过提高和促进个体处理应激事件的方式来降低应激源的消极影响,提高其心理健康水平和主观幸福感。本研究再次验证了前人关于领悟社会支持对于流动儿童主观幸福感的显著影响的研究结论。[22]

生态系统理论将儿童的发展看成是动态的对环境的适应和重构的过程,并将其分为微系统、中系统、外系统和宏系统,各个系统中蕴含的资源对儿童的发展具有直接影响作用。[7]而外部环境和资源对个体的影响是通过个体对外界的感知和评估来实现的,因此领悟社会支持作为自我系统认知的重要成分,在社会资本对流动儿童的主观幸福感的影响中发挥着中介作用。[40]本研究发现,领悟社会支持在流动儿童家庭社会资本、学校社会资本、社区社会资本与主观幸福感之间具有较强的中介作用。这一研究发现从生态系统理论的角度验证了社会资本对流动儿童主观幸福感的影响机制。

(四)研究局限和未来研究展望

本研究探索了社会资本、社会支持对流动儿童主观幸福感的影响机制,研究结果揭示了流动儿童所处环境中各个维度的社会资本与其领悟社会支持之间的联系,以及这两者对于流动儿童主观幸福感的联合作用机制。在本研究中,家庭社会资本、学校社会资本和社区社会资本对流动儿童的主观幸福感有直接预测作用。同时,也通过领悟社会支持对其主观幸福感有间接预测作用。这说明良好的家庭、学校和社区社会资本能有效提高流动儿童的主观幸福感,也可以通过提高儿童的领悟社会支持来提高他们的主观幸福感。本研究弥补了以往研究仅从单一社会资本的角度进行研究的不足。

但是本研究也存在一定的局限性。第一,在样本的选择上,以非概率抽样的方式选择了研究对象,所以在样本的选取上存在一定不足,之后的研究可通过严格的概率抽样来选取研究对象。第二,本研究使用了儿童自我报告方式来获取数据,未来研究可以考虑采用家长报告、教师报告等方式来获取相关数据。第三,本研究为横截面研究,仅一个时间点的测量不能帮助了解流动儿童主观幸福感的发展特征,未来可以增加测查次数、在模型中加入个体保护因子来更好地了解该群体主观幸福感的作用机制。

五、对社会工作实践的启示

本研究发现各个系统的社会资本对流动儿童的主观幸福感有直接和间接的积极影响。这验证了发展流动儿童“生态资产”的重要性。对于流动儿童来说,这类生态资产存在于他们个体的生态系统中,能够较好地预测他们的健康发展。[41]因此,社会工作者对于流动儿童的介入和服务,不应仅从流动儿童自身和其家长入手,还应该从生态系统视角出发,在家庭、学校和社区不同生态系统发力,来营造适合流动儿童健康成长的良好环境,提高他们的生活质量及其主观幸福感。

本研究在2020年新冠肺炎疫情较为平稳、小学复课后一个半月左右的时间开展,反映了受到疫情影响的流动儿童主观幸福感的状况。新冠肺炎疫情的暴发改变了流动儿童的学习、生活以及社交形态,社会工作者可更多地应用线上形式来为该群体提供精准的、支持性的主题服务。在新冠肺炎疫情防控常态化的现状下,结合传统与线上服务形式的运用,本研究提出了四个社会工作的干预建议。

(一)营造多维系统的社会资本

第一,在家庭社会资本的营造方面,社会工作者可通过相关培训来加强家长对亲子交流重要性的理解并协助家长掌握交流技巧;通过亲子活动增进儿童与父母之间的家庭亲密度,拉近他们之间的距离;提高父母和其他照顾者的亲职教养能力,引导他们通过正面管教的方式来构建和谐的亲子关系。另外,社会工作者还可运用线上形式来促进亲子沟通和亲职教育。本研究显示,不与父母同住的流动儿童主观幸福感显著低于与父母同住的流动儿童。社会工作者可促进该类流动儿童与父母进行高频率、有规律的网络沟通,通过线上交流来促进他们的亲子关系。社会工作者还可以针对家长关于新冠肺炎疫情期间儿童居家学习困难等一系列问题进行在线解答,成立亲职教育小组和家长互助支持小组。

第二,在学校社会资本的营造方面,社会工作者可在学校开展流动儿童适应小组,或者进行班集体团建活动,帮助他们更好地融入和适应学校环境;协助老师了解流动儿童的特点,增加教师对学生的情感支持,促进良好师生关系的形成;最后,引导教师与班级学生在互动过程中形成积极的班级规范,进而促进学生的心理适应与发展。[15]在新冠肺炎疫情期间儿童社交距离变大的情况下,社会工作者可组织流动儿童在线上进行生活和学习等方面的分享,增加他们与同伴互动交流的机会,提升流动儿童朋辈之间的社会支持。

第三,在社区社会资本的营造方面,由于流动儿童所居住的社区往往为混乱的城乡接合部,社会工作者可着重打造安全的社区环境,通过举办居民互动活动来改善邻里关系,建立志愿者团队来营造互帮互助的社区氛围,带领流动儿童认识及发掘社区资源来加强其对社区的归属感。在新冠肺炎疫情导致社区线下交流减少的情况下,社会工作者可更多招募社区志愿者来协助流動儿童进行在线学习及课业辅导,开设主题讲座及趣味学堂。

(二)加强不同系统的联结互动

儿童的主观幸福感是他们所处的不同处境相互交织的产物。[6]本研究也显示了家庭社会资本、学校社会资本与社区社会资本之间的高度相关性。并且,不同维度的社会资本还对流动儿童的心理健康起着互补的作用。[13]因此,要注重不同系统的联结与互动,如促进学校和家庭的合作、社区和家庭的合作等,为流动儿童创设良好的环境。社会工作者应加强流动儿童各个系统之间的互动和联系。例如,通过召开家长会、家访等方式与流动儿童的家长进行联系,及时了解儿童的心理发展变化情况,加强家校互动和联结;通过邀请学校教育专家在社区展开儿童教育讲座,一方面提高社区流动儿童家庭的教育水平,另一方面加强学校和社区的联结;通过在社区举办流动人口亲子活动、打造流动人口亲子志愿者服务队等方式来增强家庭和社区的联结。

(三)提升儿童个体社会联结感

作为生态系统视角的社会工作的一个重要概念,人对环境的适应是一种以改变为导向、持续不断的应对过程,涉及个人的认知、感受和行为等不同方面的改变,包括对自己的调整、对环境的改善以及两者之间的协调等。[42]因此,生态系统视角下的社会工作也致力于发展个人的能力,使其可以更好地实现对外部资源的联结与转换。本研究也再次证明了流动儿童个体所感知到的领悟社会支持对其主观幸福感有着显著的正向影响。而社会支持的着眼点在于形成社会联结。[43]所以,社会工作者不仅要注重对流动儿童各个环境系统的改善,同时也要注重为流动儿童开展人际交往策略和技能的学习和训练来建立该群体与不同系统的联结感。一方面,社会工作者可以通过开展人际交往小组工作,引导流动儿童学习人际交流与沟通的技巧;另一方面,社会工作者应在学校、社区和线上为流动儿童组织活动,为流动儿童创造与人交流的环境和机会。

(四)增强儿童生态转变适应性

新冠肺炎疫情影响了流动儿童的整个生态系统,给流动儿童带来了环境的压力和生活的转换,在这个过程中社会工作者需要提升流动儿童个人在疫情生活场景中的适应性,注重对其个人内部和外部资源的运用。新冠肺炎疫情的突发性及反复性使得流动儿童不得不适应“线下学习—线上学习—线下学习”的转变。社会工作者要特别注意甄别适应不良的流动儿童,帮助儿童养成正确的学习态度和习惯,引导家长创造良好的家庭学习环境,提醒老师及时关注并给予个体化关心。在居家学习阶段,社会工作者可积极开展线上心理咨询及情绪疏导服务,并配合开展线上新冠肺炎疫情防控科普活动及开展居家安全宣传,保障儿童充实而安全地度过居家隔离的阶段。复学复课后,社会工作者可一方面继续普及新冠肺炎疫情防控相关知识,调节学校师生及家长的情绪;另一方面对需要隔离集中医学观察的学生进行心理疏导,保持积极健康的心态投入学习。另外,新冠肺炎疫情可能会使流动人口失业或者收入减少,进而使得流动儿童面临较大的经济困境。新冠肺炎疫情的变化也可能使得流动儿童家庭监护缺失或监护不当。社会工作者要特别关注这样的“隐形困境”流动儿童群体,采取定期电访、走访和在线支持相结合的服务方式,及时评估需求、积极链接资源,织密流动儿童保护网。

注释

①N=510,*p<0.05,***p<0.01,**p<0.001。为了模型图更加简洁,控制变量到因变量的路径系数在图形中未直接呈现。

参考文献

[1] 国家统计局.2018年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2021-06-06]. http://www.tjcn.org/tjgb/00zg/35758.html.

[2] 刘玉娟.新冠肺炎疫情背景下儿童青少年积极发展的理论探析[J].中国特殊教育,2021(2):77-82.

[3] 丁新华,王极盛.青少年主观幸福感研究述评[J].心理科学进展,2004(1):59-66.

[4] 谢云天,曾素林.2006~2017年流动儿童主观幸福感Meta分析[J].中国卫生事业管理,2019(1):69-71.

[5] NI S,CHUI C H K,JI X,et al. Subjective well-being amongstmigrant children in China: unravelling the roles of social support and identity integration[J]. Child:care,health and development,2016,42(5):750-758.

[6] GONZALEZ-CARRASCO M,CASAS F,VINAS F,et al. Theinterplay between school and home location and its relationship with childrens subjective well-being[J]. Childrens geographies,2019,17(5):676-690.

[7] BRONFENBRENNER U. The ecology of human development:experiments by nature and design[M]. Cambridge Ma: HarvardUniversity Press,1979.

[8] COLEMAN J S. Social capital in the creation of humancapital[J]. American journal of sociology,1988,94(S):95-120.

[9] 嚴骏夫,徐选国.社会资本、抗逆力与留守儿童的教育获得——基于7省“农村中小学生发展状况调查”的实证研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2020(2):96-105.

[10]徐岩.家庭社会经济地位、社会支持与大学生幸福感[J].青年研究,2017(1):47-56,95.

[11] ADDAE E A. The mediating role of social capital in the relation- ship between socioeconomic status and adolescent wellbeing: evidence from Ghana[J]. BMC public health,2020,20(5):829-847.

[12] WU Q,PALINKAS L A,HE X. Social capital in promoting the psychosocial adjustment of Chinese migrant children: interaction across contexts[J]. Journal of community psychology,2011,39(4):421-442.

[13] WU Q,TSANG B,MING H. Contributions of family and neigh- borhood factors to the mental health of migrant children in China: implications for policy and services[J]. International journal of adolescence and youth,2012,17(2):113-129.

[14] WU Q,TSANG B,MING H. Social capital,family support,resi- lience and educational outcomes of Chinese migrant children[J]. British journal of social work,2014,44(3):636-656.

[15]馬蓓蓓,代文杰,李彩娜.流动青少年学校人际关系与主观幸福感:学业倦怠与学业投入的中介作用[J].中国特殊教育,2019(12):63-71.

[16] DIENER E. Subjective well-being: the science of happiness and a proposal for a national index[J]. American psychologist,2000,55(1):34-43.

[17]宋佳萌,范会勇.社会支持与主观幸福感关系的元分析[J].心理科学进展,2013(8):1357-1370.

[18] CHU P S,SAUCIER D A,HAFNER E. Meta-analysis of the re- lationships between social support and well-being in children and adolescents[J]. Journal of social and clinical psychology,2010,29(6):624-645.

[19] ZIMET G D,POWELL S S,FARLEY G K,et al. Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support[J]. Journal of personality assessment,1990,55(3):610-617.

[20]张岩,蒋波,胡庆.坚毅与城市流动儿童生活满意度的关系:领悟社会支持和学校适应的链式中介作用[J].中国特殊教育,2021(5):60-65.

[21] ALLOWAY R,BEBBINGTON P. The buffer theory of social support: a review of the literature[J]. Psychological medicine,1987,17(1):91-108.

[22]熊猛,叶一舵.城市农民工子女社会支持与主观幸福感的关系:自尊的中介与调节作用[J].中国特殊教育,2013(6):79-86. [23] GREENE R. Human behavior theory and social work practice[M].New York: Aldine De Gruyter,1999.

[24]邱达明,张韧仁.流动儿童社会支持和社会融合对社会资本与生活满意感的链式中介作用[J].中国儿童保健杂志,2017(7):668-670.

[25]裴永光,刘可,卜秀青,等.广州市11~14岁流动儿童心理健康状况的调查研究[J]. 中国儿童保健杂志,2016(3):242-244,248.

[26] DIENER E D,EMMONS R A,LARSEN R J,et al. The satisfac- tion with life scale[J]. Journal of personality assessment,1985,49(1):71-75.

[27] LYUBOMIRSKY S,LEPPER H S. A measure of subjective hap- piness: preliminary reliability and construct validation[J]. Social indicators research,1999,46(2):137-155.

[28] LONGOBARDI M,SETTANNI M A,FABRIS D M. Follow or be followed: exploring the links between instagram popularity,social media addiction,cyber victimization,and subjective happi- ness in Italian adolescents[J]. Children and youth services review,2020,113(3),DOI:10.1016/j.childyouth.2020.104955.

[29]柴唤友,孙晓军,牛更枫,等.亲子关系、友谊質量对主观幸福感的影响:间接效应模型及性别差异[J].中国临床心理学杂志,2016,24(3):531-534.

[30] MORGAN A,HAGLUND B J A. Social capital does matter for adolescent health: evidence from the English HBSC study[J]. Health promotion international,2009,24(4):363-372.

[31] COLEMAN J S. Equality and achievement in education[M]. Boulder,San Francisco & London: Westview Press,1990.

[32]罗伯特·帕特南.独自打保龄:美国社区的衰落与复兴[M].刘波,祝乃娟,张孜异,等,译.北京:北京大学出版社,2011:126-148.

[33]方亚琴,夏建中.社区治理中的社会资本培育[J].中国社会科学,2019(7):64-84,205-206.

[34]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:131-133.

[35] LIU W,MEI J,TIAN L,et al. Age and gender differences in the relation between school-related social support and subjective well-being in school among students[J]. Socialindicators re-search,2016,125(3):1065-1083.

[36]夏伦.流动人口主观幸福感的城乡差异分析[J].统计与决策,2015(9):110-115.

[37]曾守锤.流动儿童的幸福感研究[J].中国青年研究,2008(9):37-41.

[38]许桂林,刘丙元.当代青少年主观幸福感发展状况及其影响因素研究[J].青少年学刊,2016(3):9-15.

[39]袁柯曼,李白璐,梁丽婵,等.累积情境风险与流动儿童主观幸福感的关系:个体保护因子的补偿效应和保护效应[J].心理发展与教育,2021(4):546-557.

[40]刘志侃,程利娜.家庭经济地位、领悟社会支持对主观幸福感的影响[J].统计与决策,2019(17):96-100.

[41] THEOKAS C,ALMERIGI J B,LERNER R M,et al. Conceptu- alizing and modeling individual and ecological asset componentsof thriving in early adolescence[J]. The Journalof early adoles- cence,2005,25(1):113-143.

[42] CERMAIN C B,CITTERMAN A. Ecological perspective[M]// NASW. Encyclopedia of social work. Silver Spring,MD: Nation- al Association of Social Workers,2013:816-824.

[43]魏军锋.疫情下留守儿童社会联结与情绪健康的关系:希望的中介作用[J].中国特殊教育,2020(10):44-49.

(文字编辑:徐朝科责任校对:王香丽)

Social Capital,Social Support and Subjective Well-Being of Migrant Children:Based on the Investigation during the COVID-19

HUANG Dan,LUO Yingting

(School ofPhilosophy and Social Development,South China Normal University,Guangzhou,Guangdong,510631,China)

Abstract: Based on the survey data from 510 migrant children in Guangzhou,this article explores the direct impact of social capital on their subjective well-being,and further examines the mediating effect of perceived social support between social capital and subjective well-being. It has been found that grade,school type and whether migrant children live with their parents are related to their subjective well-being. Family social capital,school social capital and community social capital are direct factors. And perceived social support takes a mediation role between these three types of social capital and subjective well-being. The research suggests that social workers should pay attention to migrant children who are upper primary students,study in private schools or do not live with their parents. In the context of regular epidemic prevention and control measures,efforts should be made to boost migrant childrens subjective well-being. For instance,social workers should build a multi-dimensional system of social capital,strengthen the interaction between different systems,improve childrens social connection and enhance their adaptability to the environment.

Key words: migrant children; subjective well-being; social capital; perceived social support; social work