山西平遥双林寺佛造像面相与服饰造型评述

2022-04-23梁恒浩

梁恒浩

摘要:佛造像在我国经过藏传佛教和汉传佛教的洗礼,其造型语言在佛造像上逐渐迎合中国人的审美方式,走向属于我国特有的佛造像艺术。本文以山西平遥双林寺为例,通过佛像造型中的面相与服饰方面赏析,探索我国明清时期寺庙雕塑在视觉艺术造型领域中的鉴赏方法与欣赏基础。

关键词:雕塑佛造像面相服饰双林寺

一、佛造像在我国传播概要

佛造像来自古印度,中国学者普遍认为其在公元初从犍陀罗等地区传入我国西藏。佛造像传入西藏有两条路线:一条是以犍陀罗地区向东,穿过喜马拉山脉来到西藏西部;另一条是从印度的北部,即西藏的南部穿过喜马拉雅山脉来到西藏西南部。比丘来到西藏后,慢慢在西藏发展成藏传佛教的雏形。佛造像的东传路线沿着中亚及丝绸之路來到中原地区,形成了汉传佛教。之后往东北传播,佛造像传到了朝鲜和韩国。除了传入中国西藏和中原两条主线外,在西传路线中,以犍陀罗地区向西北,传去了欧洲。另外,犍陀罗沿着尼泊尔继续向东南,来到缅甸、泰国、柬埔寨等地区形成了小乘佛教。

二、明朝佛教发展简况与双林寺案例的典型性

明清之前佛教在我国出现较为有利的发展前景,即元朝忽必烈把藏传佛教定为国教,从而以拉萨为中心发展起来的藏传佛教(喇嘛教)影响全国,蒙古就在这一时期弃掉萨满教改信藏传佛教,喇嘛教先后沿着东北方向来到中国的北方,因此对当时元明清的统治者影响广泛。但明朝寺庙的佛造像,梁思成认为是“中国雕塑史上可悲的时期”①,“明朝诸帝虽崇信佛教”②,但明世宗与明思宗在位期间,禁绝佛教,摧毁佛造像,明朝寺庙雕塑发展较为复杂和坎坷。

双林寺,原名中都寺,具体建立时间不可考,但寺院中留存的古碑中有北齐的年号。故此,中都寺至少已历经一千四百多年。中都寺约宋代改名为双林寺,现存寺院雕塑主要为明清时期重修,能代表我国明清寺庙雕塑的主要成就,是我国汉传佛教重要的寺庙建筑之一。我国明清时期的寺庙到目前残存较多,主要分布在我国北京、南京、山西、陕西、四川、云南、甘肃等地。而山西平遥双林寺中佛教雕塑不仅是明清时期寺庙雕塑中保存较为完整,而且“最富有代表性的明代造像是双林寺塑像”③,其艺术成就很高。本文对双林寺佛像造型面相与服饰造型的鉴赏,对研究我国明清时期寺庙雕塑有一定的参考意义。

三、双林寺佛造像面相造型

释迦牟尼佛在我国历代发展的面相造型有其特点,佛陀相比其他佛造像面相较为崇高,对研究菩萨、罗汉等佛造像面相有一定的代表性。只有了解我国佛陀在各个重要时期发展过程中显著的差异性,才能较好理解佛像面相中蕴涵的美感与审美历程。佛像的面相特征可以立足我国唐代为研究基础,因唐代佛像几乎最接近我国现当代的佛像面相造型特点。

我国唐以前佛造像较为重要的北魏、北齐、北周、隋等时期以南朝陆探微的“秀骨清像”为整体特征,脸偏长方形、偏瘦。如北魏时期(公元386-534年),我国故宫博物院和中国国家博物馆典藏的北魏佛头(图1),他们眼睛横长,嘴巴偏尖,面部线条锋利,轮廓分明,表情僵硬、微笑,头顶的肉鬓较高、体积较大;北齐时期(公元550-577年),河北省博物馆和山西博物馆典藏的北齐佛头(图2)来看,脸部线条较之为柔和,头顶的肉鬓低矮、体积较小,整体形象温和质朴;北周时期(公元557-581年),像西安博物馆和麦积山石窟艺术研究所典藏的北周佛头(图3),形象稍显笨拙、敦厚,面部线条较为简练;隋朝时期(公元581-619年),西安碑林博物馆与中国国家博物馆典藏的隋朝佛头(图4),其面相圆润,稍显慈祥,发髻低平;初唐(公元618-690年),河南博物馆和龙门石窟研究所的初唐佛头(图5),面相丰满偏方,面部线条缓和,表情自然,初步具备我国唐朝的佛像面部造型特点。

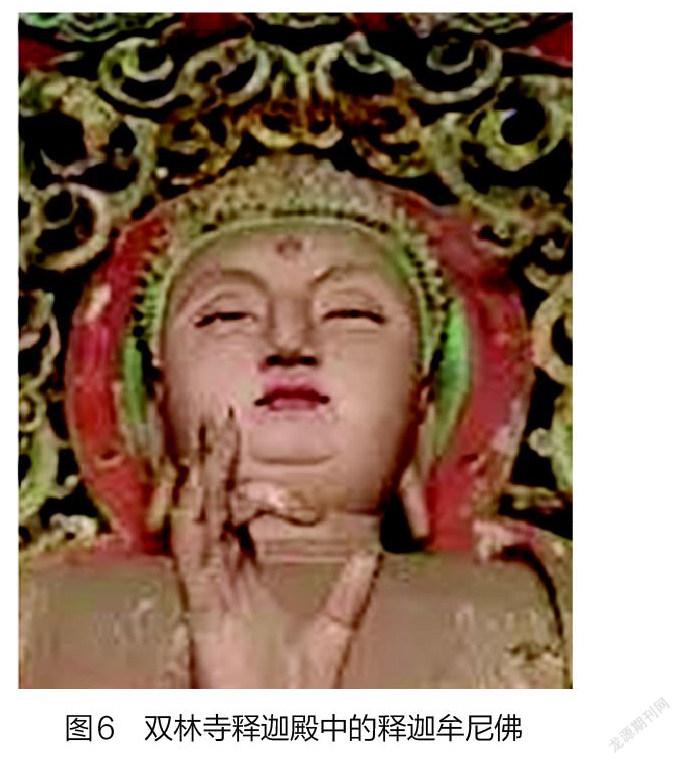

从以上初步分析可见,我国佛像面相特点由方脸过渡到初唐时已有显微变化。唐代以胖为美的审美喜好,促使我国佛像面相造型开始逐渐转向圆润丰满,不仅如此,唐代的佛像塑造时常常表现身体饱满、强壮。唐代往后,佛像面相开始变得胖瘦相宜,五官塑造逐渐精致,五官造型比例相比以往时期更加准确。明清的佛陀面相造型特点,不管是以故宫博物院和中台山博物馆中典藏的明清佛像比对,还是双林寺中的释迦牟尼佛造像(图6)分析,其塑造工艺较为精湛,五官比例自然、准确、生动,肉鬓大小适宜,形象温婉慈爱。因此明清时期佛像面相特征可以概括为:方圆相济,面部线条优美,有世俗化的特点。从中可见,佛造像的面部特征是判断佛造像产生时期的重要依据之一,也是欣赏佛造像的基础。双林寺的佛造像因明清时期大力修复,具有明清时期较为优良的工艺和审美品味。

四、双林寺佛造像服饰造型

明清时期我国佛造像已经有较为复杂的服饰装扮,佛像尊体的修饰衣物与饰品本身就具有较高的审美价值。比如双林寺天王殿里的弥勒佛像:头戴五佛冠,身穿敷搭双肩下垂式,面相圆润,手结说法印。佛的背光较为复杂,雕刻华丽繁琐,这证明了明代对佛造像细节十分重视。弥勒佛的形象被现代广为接受的是布袋和尚,而双林寺的这一尊弥勒佛并未使用布袋和尚造型,于此可以参考这尊佛像大概出现的时间和布袋和尚造型在山西的传播与影响。

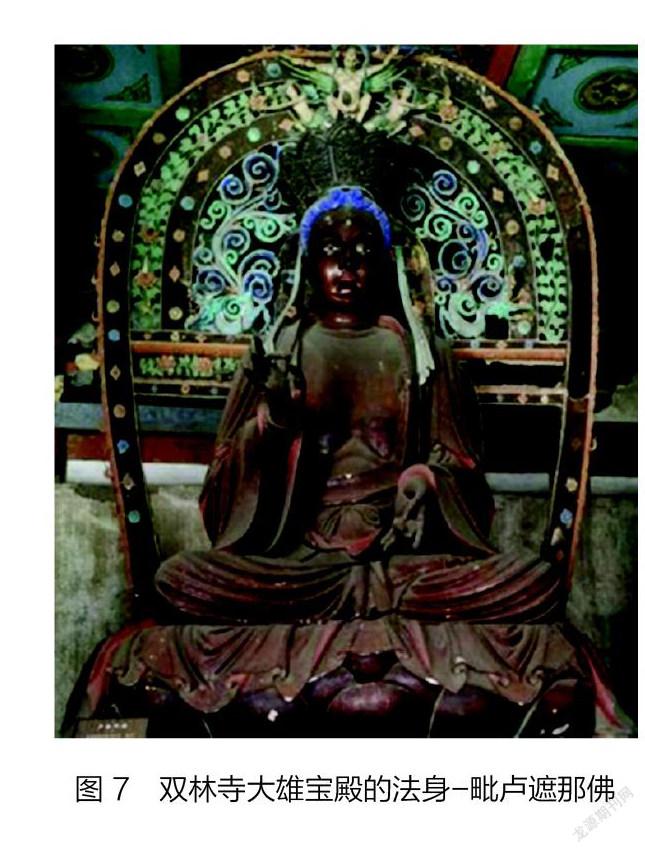

双林寺释迦殿里的这尊释迦牟尼佛,佛祖肉鬓低平,面相饱满圆润,下巴短促,身穿半披式袈裟,手结九品往生印中的下品中生印。这一尊释迦牟尼佛比较丰满,继承了唐代以胖为美的审美观。而袈裟的雕刻手法,如裙子部分采用的是曹家样——北齐曹仲达善于描绘人物衣披薄纱,如刚从水中捞出之感;袖子部分采用的是吴家样——唐吴道子绘画中笔势圆转、所画衣带如被风吹拂,这一尊佛陀的服饰既有“曹衣出水”又有“吴带当风”的特点相混合。双林寺大雄宝殿中的释迦牟尼佛呈现为三身佛:(中间)法身-毗卢遮那佛,(左)应身-释迦牟尼佛,(右)报身-卢舍那佛。但其塑造的仪轨一致,以其中一尊佛祖(图7)为例:头戴五佛冠,五佛冠顶上有三只小鬼,佛陀面相温和圆滑,手结九品往生印的下品中生印。其袖子随风飘逸,吴家样的“吴带当风”特点明显,同时曹家样的下裙也同样突出,其中佛陀身穿半坡式融合敷搭双肩下垂式右坦法衣。佛祖的袈裟已经融合了半披式特点,呈现出新样式——公元5世纪之前,佛造像主要流行半披式; 5-6世纪时,半披式结合褒衣博带式较多; 6世纪中后期后,敷搭双肩下垂式大量得到运用;而到了明清,佛造像着装与穿法继续在发展。所谓的半披式与敷搭式,主要体现在一层袈裟和两层袈裟的相互叠加的穿法。我国佛造像服饰的穿法变化和我国各朝代人们流行的穿法也有一定的相关性,佛造像的服装虽然主要为袈裟但在穿法上样式较多。总体来说,佛造像的服饰从北魏到明朝,是一个逐渐变得华丽与样式复杂的过程。

菩萨造型是双林寺著名的佛造像,如菩萨殿的主尊千手观音,头戴花冠,脸型丰满温婉,慈眉善目,身穿半披式左坦法衣,有繁复华丽的云肩,袖子采用吴带当风样式,手结下品中生印。以千手观音旁边的梵天雕塑为例,华丽的服饰已经完全把一个外来的印度神汉化成了明代一个达官显贵的形象——据吴黎熙《佛像解说》中佛陀悉达多·乔达摩的佛经传说,在很多早期的犍陀罗和马土腊出土的佛造像以及菩萨造型都是王侯打扮。位于千佛殿一尊精美的菩萨(图8),采用了唐代周昉的水月观音样式,右脚盘起,右臂放在右膝盖上,左脚下垂,呈现出一个自由自在、神情柔和俊逸的观音形象。头戴花冠,点白毫,花冠的左右两边各有一支金钗。菩萨着衣为半披式敷撘双肩下垂式右坦袈裟,双肘处缠绕朱砂色的披帛,一直延伸到腿部顺而垂直向下。胸前身饰元宝型的宝石璎珞,手戴金色的臂钏和腕钏。观音手臂上挂着披帛以及微胖的形象,都和周昉的《簪花仕女图》中描绘的女子有着相似的背影。双林寺中菩萨和佛陀一样也采用较明显的“曹衣出水”风格,裙子如从水中捞出,说明了明朝恢复唐宋文化的热潮。明朝在佛像雕刻上,显示出更多对细节和装饰物的关注。

双林寺最后一座大殿——娘娘殿,其主尊实则按照明代皇后的打扮雕塑的。头戴凤冠,冠上有三只金凤凰。衣服也参考了明代皇后的穿着雕刻,身穿大袖罗衫,双手置于胸前。身旁的两胁侍依据太监模样进行雕塑,穿着打扮和明代宦官基本一致。这里把送子观音雕刻成明代皇后的打扮,反映明清时期平民百姓对天子天后的崇拜,认为他们同是菩萨转世。此殿中还雕刻着抱着刚出生的婴儿来感谢送子娘娘显灵的百姓形象,他头戴黑色唐巾,身穿短褐,袖子小利于劳动,与此产生了对比,这和身穿大袖罗衫的上层社会人士身份显著不同。

五、结语

山西平遥双林寺佛造像不仅是明朝、也是我国明清寺庙雕塑造型的主要成就。佛造像除了作为宗教朝拜对象外,在我国雕塑造型艺术中已是不可忽略的重要研究领域。在山西平遥双林寺的佛造像服饰赏析中,女性菩萨的着装中加入了中国古代妇女的云肩,佛造像的形象上不断接受了周家样、吴家样和曹家样等中国汉化表现;而面相特点中,已然对中国人的审美作出了相应的调整。巫鸿认为在山西北魏云冈石窟雕塑中,“偶像的形式与艺术风格基本上是外来的,但其宗教功能和象征性则是‘中国的’”④。今天我们从双林寺的雕塑造型分析,佛造像的形式与艺术风格基本全部汉化了,不论是面相和服饰其完全是“中国的”。故此,依据中国人审美内涵的美术鉴赏方法,体会我国明清寺庙雕塑造型的基本美感。

注释:

①梁思诚.佛像的历史[M].北京:中国青年出版社,2019.

②何孝荣.明朝宗教[M].南京:南京出版社,2013.

③单国强.中国美术·明清至近代[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

④巫鸿.超越大限[M].上海:上海人民大学出版社,2018.

参考文献:

[1]吴黎熙.佛像解说[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[2]巫鸿.超越大限[M].上海:上海人民大学出版社,2018.

[3]梁思诚.佛像的历史[M].北京:中国青年出版社,2019.

[4]何孝荣.明朝宗教[M].南京:南京出版社,2013.

[5]栗田功.大美之佛像犍陀罗艺术[M].北京:文物出版社,2017.

[6]单国强.中国美术·明清至近代[M].北京:中國人民大学出版社,2014.

[7]金申.佛教美术丛考续编[M].北京:华龄出版社,2010.