清康熙本《御制耕织图》原刻初印本、后印本与覆刻本

2022-04-23董亚媛

董亚媛

摘要:清康熙三十五年焦秉贞绘、朱圭镌刻的《御制耕织图》是清前期宫廷版画的代表作品,焦秉贞参用西方画法并做了适当的本土化处理,把透视画法纳入到了传统的“耕织图”图像体系中,发展出一套新的绘画样式,并在帝王的推动下制作成版画,“镂版印赐臣工”,在宫廷与地方得到了广泛的复制与流布,影响深远。清代《耕织图》的版本十分复杂,基于目前的研究现状,对于上图下文版式的《御制耕织图》原刻本初印本、原刻后印本、覆刻本的判定不清晰,存在把覆刻本当原刻本的现象。本文借助新公开的版本资源,对上图下文版式的《御制耕织图》版画版本进一步厘清,以推测其刻印过程,并分析原刻初印本、原刻后印本及覆刻本的特征与关系。

关键词:《御制耕织图》原刻初印本原刻后印本覆刻本版本研究

清康熙本《御制耕织图》版画的版本众多,就国内外各大博物馆、图书馆、私人所藏的版本情况来看,版本质量参差不齐,但多标榜为“清康熙三十五年本”,其中不乏模糊不清的后印本与刻印精良的覆刻本。郑振铎曾云:“版画之书,贵于得初印之本,后印者每多图形模糊,失大神彩。亦往往挖改刻工姓氏,不足考信。”①原刻初印本与后印本的差别很大,印制较差的版本难以体现最初版本的绘者、刻工、印工的最高水准。但是后印的版本并非没有价值,往往正因为这些线条磨损、印制较差、出现差错的“差”版本所透露出的蛛丝马迹,才得以判断其制作方式,为《御制耕织图》版画版本研究勾勒更为完整的画面。因此,笔者认为有必要对康熙本《御制耕织图》版画的原刻版本进一步厘清,以推测其刻印过程,分析原刻初印本、原刻后印本及覆刻本的特征与关系。

一、原刻初印本与原刻后印本

究竟哪一本才是康熙三十五年初印的《御制耕织图》这个问题,学界多年来未达成一致。有很多学者认为图像上方康熙诗文旁的印章是朱印的为更早版本,有学者认为印章为墨印的版本更早。笔者认为并不能以印章是否朱印为判断依据,需在存世版本中仔细比较,并结合文献记载,方能推测目前存世版本中的最初本。经过各版本间细节的比对,笔者认同郭立暄的观点②,即《御制耕织图》的原刻初印本应是中国国家图书馆所藏的版本(索书号:14921), 2012年国家图书馆出版社的中华再造善本③曾根据此版本影印。而所有玺印为朱印的版本(大英博物馆藏填色本,索书号: 1949,0709,0.1)应是一部覆刻本。

中国国家图书馆藏原刻初印本(索书号:14921)的基本情况如下:白口,四周单边。册页装。黄褐色龟背纹绫子装面,签纸于左上題写“御制耕织图”,图框高24.5cm,宽24.3cm。版式为上文下图,上栏所刻诗文为康熙御题,下栏为图像,图像框内有楼璹原诗。康熙序言首部有朱色“佩文斋”白文长方印,序言末有“康熙宸翰”朱文方印,“稽古右文之章”白文方印;图像上栏的康熙诗文前有“渊鉴斋”白文长方印、末尾有“康熙宸翰”白文方印、“保合太和”阳文方印,图像上栏所钤印章均系墨印。

使用此版本同一套木板印制的后印本有:美国国会图书馆藏本(索书号:2014514382)、美国哈佛大学图书馆藏本(索书号: T8035/4414)、中国中央美术学院图书馆藏本(索书号:子部/书画/画/清21)、美国盖蒂图书馆藏本(索书号: ID2650-128)的《耕织图》等。如何区分原刻初印本与原刻后印本主要根据以下几点: 1.落款; 2.补版现象;3.印章;4.图像细节。

(一)落款

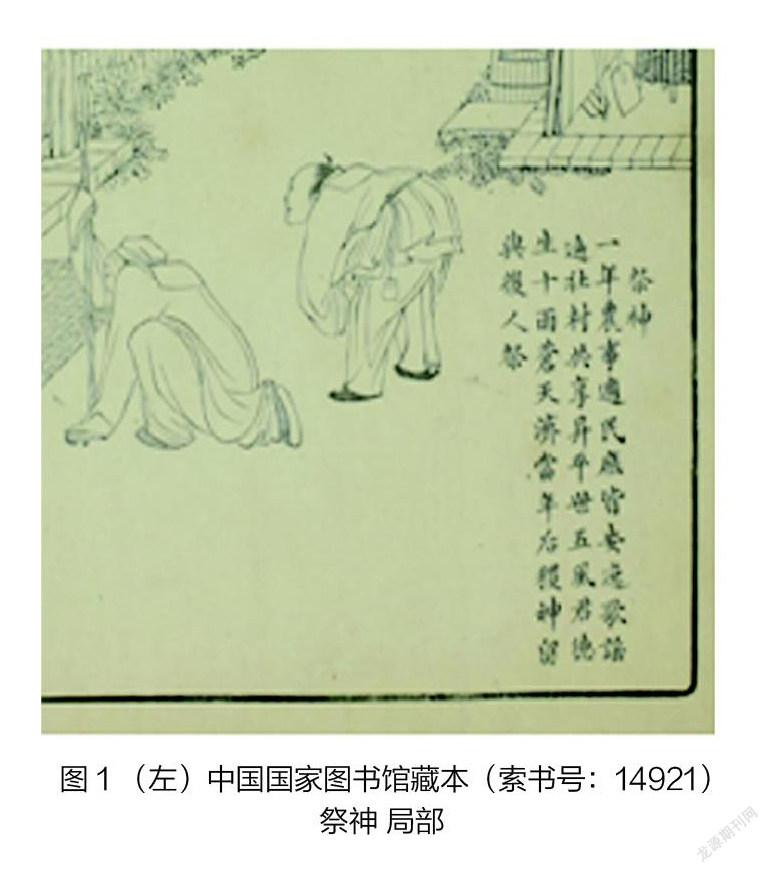

国图本(索书号:14921)与其他后印版本的一个重要区别是落款,国图本(索书号:14921)不分卷,耕图与织图的落款仅有一处。耕图最后一副图《祭神》右下空白处无落款(图1),在织图的最后一幅图《成衣》左下角空白处小字双行镌刻“钦天监五官臣焦秉贞画,鸿胪寺序班臣朱圭镌”(图2)。

而大部分版本如美国国会图书馆藏本(索书号:2014514382)、美国哈佛大学图书馆藏本(索书号: T8035/4414)、中国中央美术学院图书馆藏本(索书号:子部/书画/画/清21)、美国盖蒂图书馆藏本(索书号: ID2650-128)的《耕织图》等,都有两处落款,一处在耕图最后一副图《祭神》右下空白处字稍大(图3),墨色比诗文略重;另一处在织图的最后一幅图《成衣》左下角空白处字稍小(图4)。

《御制耕织图》的版画图像是来源于焦秉贞的绢本原画,虽然原画已佚④无法比对,所幸《石渠宝笈》曾记载过焦秉贞的《耕织图》原画信息:

焦秉贞画耕织图一册。上等宇一。素绢本,着色画一,凡四十六幅。第一幅至第二十三幅耕图,第二十四幅至第四十六幅织图。末幅款云“臣焦秉贞恭画”,下有“臣焦秉贞”一印。幅高七寸三分,广同。每幅上方宣徳笺本。圣祖仁皇帝御书题句。……每幅前有“渊鉴斋”一玺,后有“康熙宸翰”“保合太和”二玺。前副页圣祖仁皇帝御制序文云: ……康熙三十五年春二月社日题并书。下有“康熙宸翰”“稽古右文之章”二玺。前有“佩文斋”一玺。⑤

焦秉贞原绢本画的康熙御制序言应是木刻,此处提到的几枚玺印都与木刻本相同,而与《石渠宝笈》中记载的康熙序言中所用玺印不同:

圣祖仁皇帝御书《耕织图》序。一卷。宋牋本行草书。欵识云:康熙三十五年春二月社日题并书。下有“我思古人”“述而不作”二玺。卷前署《御制耕织图序》六字,有“惜寸阴”玺一。卷高七寸九分,广五尺八寸二分。⑥

应是木刻本刊印后将印制的御制序言与焦秉贞原画装裱到了一起。《石渠宝笈》提到焦秉贞绢本原画《耕织图》的落款只有一处,在末幅“臣焦秉贞恭画”,其下有“臣焦秉贞”一印,且不分卷,为“一册”。如果按照更为接近绢本原作为判断依据的话,国图本(索书号:14921)不分卷,且只有一处落款在织图末幅,更符合绢本原貌。一部书只有一处落款也符合逻辑。然而后印的版本为何会在耕图末图增补一处落款,笔者推测可能是耕图与织图曾出于某种原因分册装裱,或基于某种原因被单独使用,例如《清宫造办处活计档》中记载的资料:

乾隆十年各作成做活计清档造办处活计库裱作

乾隆十年二月二十七日,司库白世秀副催総达子来说,太监胡世杰交《耕织图》二十四页,传旨着交三和在蚕坛内贴,赶祭蚕坛要贴上,饮此。于本月初六日,副领催徐三将托表得《耕织图》二十四页,持去交三大人随奉二大人谕,此图着贴在蚕坛平门上,其平门另糊?白绢石青大小线,记此。于三月初七日,副催総强锡将《耕织图》二十四页贴在蚕坛讫。⑦

乾隆年间造办处活计档的记载表明,要赶在蚕坛祭祀前将二十四页《耕织图》贴在蚕坛上,然而所贴《耕织图》数量与四十六幅不符,有可能仅贴的织图。这则资料虽不能说明是哪个版本的《耕织图》,但可以说明《耕织图》的确在宫中除了印制装裱成书册以外,还具有装饰功能,并且能够根据清宫不同的需求进行拆分。

(二)补版现象

另一个判断依据是可以根据织图中“蚕蛾”图像的补版现象来判断其先后次序。在传统版画图像的雕刻过程中,如遇到雕刻错误或者板材自身的问题时,会采取局部挖补再镶嵌的补版技法。另外,后期再版再次印刷时如需要修改时,会对原来的木版进行剜补。但是,经过剜补的雕版由于不是同一块整版,在印刷过程中会因长期反复浸润墨色又反复干燥、木材缩涨不同而产生高低不平的现象,因版子高低不平会导致印刷时略高的木版所印墨色更深。

国图本(索书号:14921)织图中亭子与下面的柱子处线条衔接流畅,墨色均匀,仔细看能发现一个小方块和四周有极小的缝隙,应为最初雕刻时就进行了补版,但属于印刷早期,所镶嵌的小块补版并没有凸起,所以墨色还是十分均匀的(图5)。所有原刻后印本的“蚕蛾”图中都有修补的版子凸起所导致的墨色更深的情况,经笔者看过的十几个后印本皆是如此,如美国国会图书馆藏本(索书号:2014514382)(图6)。

(三)印章

在前文提到《御制耕织图》的基本形式是前有康熙御题序言⑧,后为上文下图的四十六幅耕织图像。绝大部分的存世版本中都没有私人藏书章,印章均为康熙皇帝印,一共有六枚:序言前有朱色“佩文斋”白文长方印,序言末有“康熙宸翰”朱文方印,“稽古右文之章”白文方印;图像上栏的康熙诗文前有“渊鉴斋”白文长方印、末尾有“康熙宸翰”白文方印、“保合太和”阳文方印,图像上栏所钤印章均系墨印(有少数后印本为朱印,后文再议)。其中后面图像上栏诗文的三枚印章虽文字相同,但笔者却见到有十组不同的印章。

在厘清这个问题之前,首先要说明的是《御制耕织图》的分版方式,耕织图像部分的康熙诗文、图像、印章并不是同一块雕版印刷而成的,而是三版套印,即图像一版、康熙诗文一版、三枚印章一版(图7)。

初印本由于印制精良、墨色浓重均匀,很难发现其印刷方式。而后印本久经印刷,加之用途不是御用的时候,印刷工匠难免会出现疏漏。例如对版不齐、错版重叠、墨色不一致等现象。首先康熙诗文与图像是两块版,因为诗文与图像有错置的现象,有学者认为是拼版印刷或套版印刷⑨。笔者认为诗文与图像是由两版套版而成,对比初印本与各后印本细节,可以发现有些诗文底部的笔画与图像有略微重叠的现象,这是拼版同时印刷所不会产生的。例如“初秧”图中的“和”字最下方一笔与图像边框有极小的重叠,且墨色不一致(图8)。若拼版同时印刷,在所拼的两块版相临处会有深色墨刷到原本浅色区域的串色现象,而所有版本均未出现这一现象,图像与诗文的墨色区分明显,应为两版套印。

关于《御制耕织图》的六枚印章,很多学者认为是钤印上去的。此处要说明的是,前面序言部分的三枚朱色印章(“佩文斋”“康熙宸翰”“稽古右文之章”),为石刻章,是钤印上去的,并且所有后印版本的序言部分的朱印印章都是与初印版本一致的,仅有朱色不同、有些版本的朱色略微跑油的区别,后期略有磨损的现象。

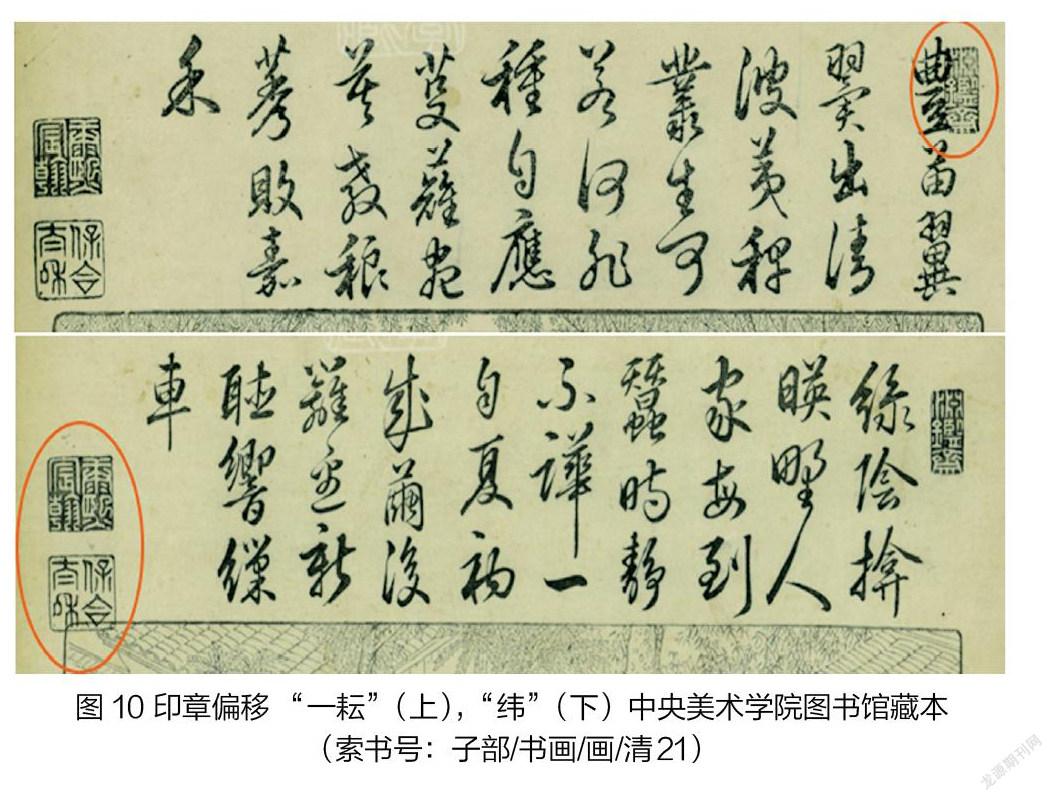

另外图像部分的三枚印章(“渊鉴斋”“康熙宸翰”“保合太和”)并非手钤印上去的,而是单独一版套印,且这三枚印章总是成组出现。中央美术学院图书馆藏有一部原刻后印本(索书号:子部/书画/画/清21),有两幅图出现了错版现象,耕图“一耘”与织图“纬”的前后两组印章都产生同等距离的偏移并与其他图像重叠(图10)。故推断这三枚印章应是一块独立的木版,与诗文版、图像版分次套印。

印章作为独立的一版重复使用的话就会有“过度磨损”的问题,印章比图像、诗文印刷的次数更多、更容易产生磨损、更易被替换。例如:若印章版只有1块木板,共有46幅图,每幅图像版印刷1次,印章这版就会印46次。印10部耕织图,印章版就会经过460次印刷。所以印章版是最易磨损、最多变化的一版。我们在《御制耕织图》的存世版本中也的确看到了这种现象,笔者梳理了十组不同的印章,越早的版本印章精致、种类越少,例如国图本(索书号:14921)有两组不同的印章,而美国国会图书馆藏的木刻填色本(索书号:2014514379)就有四组不同的印章,与初印本均不相同且略粗糙。

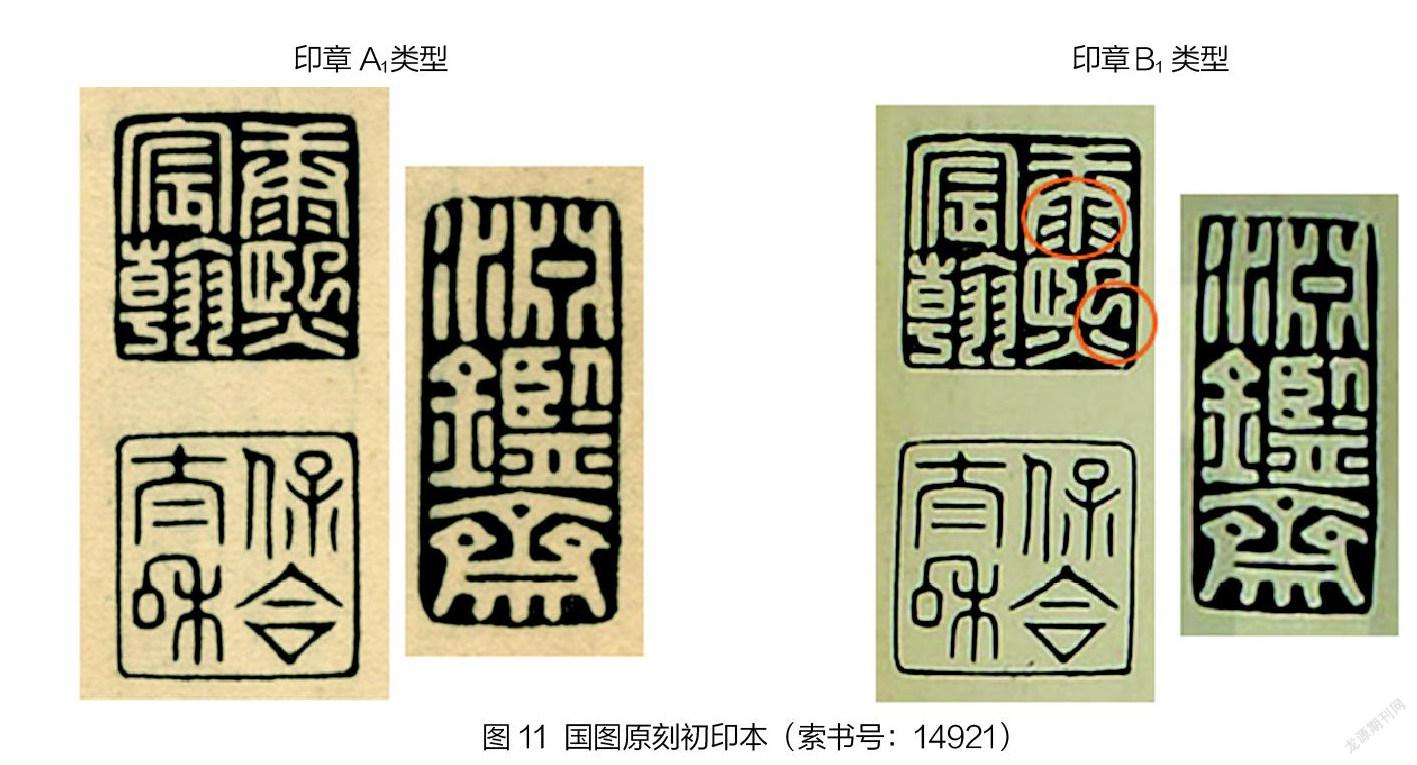

目前将所见的10组印章分为3种类型:A、 B、 C。原刻初印的国图本(索书号:14921)就有 A、 B 两组不同的印章,且都是木刻印章。二者文字内容相同,但仔细看有几处不同(图11), A 与 B 组的最大区别是“康”字中间一笔是否连接。

A 组木刻印章分别出现3种变体, B 組则出现6种变体,根据各版本的印章类型梳理成(图表1)。其中 A1类型以国家图书馆藏原刻初印本(索书号:14921)“织”图为例,A1类型也在美国国会图书馆藏原刻后印本中出现。 A2类型以美国国会图书馆藏原刻后印本(索书号: 2014514382)中“蚕蛾”图为例, A1与 A2类型印章最为少见。 A3类型以美国哈佛大学图书馆藏原刻后印本(索书号: T8035/4414)“持穗”图为例,有 A 组印章的都属于早期原刻后印本。 B1类型以国家图书馆藏原刻初印本(索书号: 14921)“窖茧”图为例。 B2类型以美国国会图书馆藏原刻后印本(索书号:2014514382)中“练丝”图为例,较早的后印本中均有 B1和 B2类型印章。 B3类型以美国盖蒂图书馆藏原刻后印本(索书号: ID2650-128)“耖”图为例,早期印本中并未有 B3类型,此类型从后印本的中期开始出现。 B4以中央美术学院图书馆藏原刻后印本(索书号:子部/书画/画/清140-2)“浸种”图为例, B3与 B4类型出现在图像印制较模糊的后印本中。 B5以爱尔兰切斯特贝蒂图书馆藏原刻后印填色本(索书号: C 1717.1)“窖茧”图为例,其中“渊鉴斋”章为 B5类型、“康熙宸翰、保合太和”章则为 B2类型。 B6以美国国会图书馆藏原刻后印填色本(索书号:2014514379)“拔秧”图为例,两枚印章的尺寸比之前略小,有 B6类型印章的后印本是较晚印制的。

值得注意的是上表中印章为C 类型的“中国国家图书馆藏本(索书号: T01912)”,序言版、诗文版与印章版均与前面不同,但图像版与前述版本一致,为第2代后印本(图13),仅图像版为原刻版。此书一函一册,册页装。装面是深蓝色底黄色花卉纹绫子裱纸板,宽28.5cm,高36cm。左上角签纸,字迹不清。序言高23.6cm、宽22.8cm,浸种图框高24.2cm、宽24.2cm。特别的是,在图像上方的康熙诗文处三枚印章全篇相同,应为石刻玺印人手钤印。此版本图像部分则与前述版本完全一致,磨损严重。但前面康熙御题序言、图上康熙御题诗文版两部分的雕刻与前述初印本、后印本均不一致。康熙诗文部分却与冷枚所重绘的绢本《耕织图》(图12)上方木刻印制的康熙诗文一致,应为同一块木版印刷而成。且三枚印章也同冷枚绢本《耕织图》十分相似。但冷枚本上的文字印制精良、未见磨损。可见这个国图后印本版本(索书号: T01912)的印刷应在冷枚重绘本之后。康熙诗文与序言部分至此已见两套木版。

(四)图像细节

判断版本的先后除了参考上述印章的变化过程以外,另一个重要根据是结合图像细节的磨损程度。在前文提到的版本变化中,印章版和诗文版都进入到第二代的时候,图像版仍是不变的。因原刻木版是名工朱圭领衔雕刻,镌刻十分精湛,眼睛、发丝、小字的雕刻细节极为精细,然而这些地方也是最易产生磨损的,在诸后印版本中也的确看到了这样的变化(图14),基本和印章版的变化顺序吻合。结合图像细节、同时根据印章的变化过程可判断相应版本的先后顺序。

二、覆刻本(忠实勾摹原刻本)

有一部摹刻极精的《御制耕织图》,且所有印章均为朱

印,常被人认为是进呈皇帝御览本,此版本描稿、雕刻、印刷极为精彩,且较为罕见。有几部存世版本为同一木版所印制,且版式为上文下图的有:英国大英博物馆藏手工填色本(索书号: 1949,0709,0.1)、中国私人藏本(东壁书屋)(学苑出版社,2019年5月影印出版)、中国私人藏本(范氏净琉璃室)。

中国私人收藏(东壁书屋)的版本信息如下:册页装,御制诗文与图像为两版套印,朱色玺印为钤印,所有图像的玺印都相同。尺寸33cm×25.5cm。卷前副叶为《御制耕织图序》, 8行,行11字,起首有白文方印“佩文斋”,款识“康熙三十五年春二月社日题并书”,后有白文方印“康熙宸翰”、朱文方印“稽古右文之章”,钤印皆为朱色。卷前无目次。《耕织图》凡46幅,图框尺寸24.4cm×24.4cm。每幅图上方为康熙行书七言诗,10行,行3字,前有阳文方印“渊鉴斋”,诗末有白文方印“康熙宸翰”、朱文方印“保合太和”每图旁镌楼璹五言诗。⑩有多位学者认为此版本刊刻是最早的,温怀瑾认为此部玺印为朱印的版本在序言与印章的雕刻上要优于玺印为墨印的版本,但在图像部分,玺印为朱印的版本并不占优势。

仔细对比玺印为墨印的国图本(索书号:14921)与这部玺印为朱印的版本后,两个版本的刻工雕刻技艺都非常精湛、印刷精良,但多处细节不同。从版面雕刻与印刷方面等多处细节差异表明,玺印为朱印的版本应是一本覆刻本,即忠实勾摹原刻的翻刻本。理由是文字写法及雕刻风格有差别,图像细节与人物神态不同。

首先是文字的差别。此本与国图原刻初印本(索书号:14921)文字的写法有不同处,这一点郭立暄曾提及,如“耖”图中小楷楼璹原诗“脱绔下田中,盎浆著塍尾”中的“塍”字在这个版本中是“滕”;“下簇”图中楼璹原诗“一年蚕事办,下簇春向阑”中的“簇”字的“方”字旁写成了“木”字旁。如果单从两个版本的文字写法不同,很难说是谁更早。但是有了1699年张鹏翮翻刻本做比对就更为有力,张鹏翮版本有确切纪年、文献佐证且实物存世,翻刻的是1696年原刻本,可以拿张鹏翮翻刻本的文字细节比对。经对照这两处文字的写法,张鹏翮翻刻本与国图原刻初印本(索书号:14921)完全一致。此覆刻本应是描稿人在勾摹原刻版画时有些许笔误,尤其是“簇”字的“方”字旁写成了“木”,看国图原刻初印本(索书号: 14921)与张鹏翮翻刻本时,“簇”字偏旁“方”写法是有些变形像“木”字,但在印章为朱印的覆刻本中描稿人就摹写成了“木”字,刻工依样刻了下来(图15)。

此覆刻本除了文字的写法有个别差别以外,其他的与原刻初印本非常相似,但在文字雕刻的细节上仍有差距,原刻本的文字起笔、收笔、连笔处更具韵律、变化更多,能看出刻工极为努力地在追小楷的手写感。但覆刻本的文字刀味儿更加明显,不如原刻本更有神韵(图16)。

图像部分同样存在这样的问题,国图原刻本(索书号: 14921)在“籭”图中临水的栏杆中有一根木杆因木版裂痕而出现向右倾斜的现象,而在覆刻本中描稿人把木杆头部这种向右倾斜的感觉保留了下来,而在张鹏翮翻刻本及宫廷翻刻本《授时通考》本中这根杆子还是较为直立的感觉(图17)。

另外人物的神态也略有差别,个别图像的人物神态表现国图原刻本(索书号:14921)更胜一筹,覆刻本的人物则略失神韵,如“成衣”处的人物眼神。且郭立暄曾指出这个版本“成衣”图中正在剪裁的丝绸卷轴处结构少一笔(图18)。

通过以上几点论证,可以判定这是一部覆刻本。但整体来

讲,国图原刻本与印章为朱印的版本极为相似,描稿人勾摹精细,刻工的技艺极为精湛,印工印制精良,亦是难得的精本。另外,此覆刻本的木版也曾被拆分用于印制另一套版式不同的《耕织图》,即汇集康雍乾三帝诗文的朱墨套印本。

因《御制耕织图》的原刻本与覆刻版本十分接近,容易产生混淆,经过以上论证,可以厘清康熙本《御制耕织图》的原刻初印本、原刻后印本及覆刻本的关系,故之前有些学者认为的玺印为朱印的版本为原刻初印本的看法是值得商榷的,红色玺印与刻印精良且罕见,并不能作为判定最早版本的依据,而是要细心比对印章、图像细节及文字,方能鉴定其版本序列顺序。

注释:

①郑振铎.中国古代木刻版画史略[M].上海书店,2006.

②郭立暄.中国古籍原刻翻刻与初印后印研究通论编实例编[M].中西书局,2015.

③【清】焦秉贞绘.耕织图[M].国家图书馆出版社,2012.

④学者郁火星认为美国国会图书馆所藏的绢本《耕织图》为焦秉贞原画真迹,郁火星:《美国国会图书馆所藏<耕织图>及其艺术特征》,《美术》,2011年05月,第98-102页。笔者持相反观点,认为那套是乾隆后的仿作。已有学者从不同角度质疑,梁志成:《焦秉贞“耕织图”原本、摹本辩证》, 2014年, https://www.academia.edu/42245108/ 耕 2021/9/25。

⑤【清】張照等编纂.《石渠宝笈》卷十二,《钦定四库全书》,第35页。

⑥【清】张照等编纂:《石渠宝笈》卷一,《钦定四库全书》,第15页。

⑦香港中文大学、第一历史档案馆编:《清宫内务府造办处档案总汇》第十三卷,人民出版社,2005年11月,第356页。

⑧有的版本在康熙序言后有两页目录(耕目与织目),如台北国立故宫博物院藏本,索书号:故殿029532。

⑨翁连溪.《耕织图概述》,《其耘陌上:耕织图艺术特展》 [M].浙江人民美术出版社,2020.

⑩应金飞.其耘陌上:耕织图艺术特展[M].浙江人民美术出版社,2020.

11温怀瑾.桑农为本:清代耕织图的刻本与绘本[D].中国美术学院(硕士论文),2020.

12郭立暄.中国古籍原刻翻刻与初印后印研究通论编实例编[M].中西书局,2015.