从走西口到下南自如或失据:论黎紫书《流俗地》的进退悖论

2022-04-22朱崇科

摘要:《流俗地》作为马华女作家黎紫书的最新长篇,在中国大陆、台湾、大马同步出版,引起强烈关注,而黎紫书也因此淡定自称为小说家,频频出镜鼓吹。整体而言,和之前的创作相比,我们要看到《流俗地》在“进”的层面的亮点:它立足于盲女银霞的视角对锡都小历史进行了精彩的刻画和再现,同时也有意识地呈现了多元文化、种族等的融合与对话,并且得出了自己的寓言/预言,值得读者深入反思。但同样《流俗地》亦有“退”的失色,它显得类型化、情节性偏弱,描述大马当下缺乏力度。

关键词:黎紫书;《流俗地》;盲女;文化多元

马华女作家黎紫书(1971—)终于在2020年5月率先强势推出了其长篇小说《流俗地》(该作品获得台湾文化艺术基金会的“马华长篇小说补助专案”,另两位获得该项资助的分别是贺淑芳(1970—)和龚万辉(1976—)),分别在大马(有人出版社)、台湾(麦田出版有限公司)、中国大陆同步出版。马来西亚版由香港小说家董启章(1967—)作序,其他版本则是由哈佛教授王德威先生(1954—)撰写评论加持。中国大陆版则是由《山花》杂志社于2020年第5期全文推出,这是该刊创刊以来“首次完整刊登长篇小说”[1]。不仅如此,新加坡《联合早报》2020年5月14日、香港《亚洲周刊》2020年第20期(5月18—24日)、台湾《联合文学》2020年6月号等都有专文采访报道加以放送,大马《星洲日报》也刊发了节选和部分评论。一部长篇甫一面世就如此声势浩大,甚至在大中华文化区近乎一纸风行的确令人侧目,而作者黎紫书本人在接受采访时也多次公然宣称,因为此部小说敢自视为“小说家”。

耐人寻味的是,作为继《告别的年代》(2010)之后的第二部长篇,磨剑十年的黎紫书交出的答卷——《流俗地》到底有何升华或突破?2013年我在拙文《告别/记录的吊诡:论黎紫书的(长篇)小说实验》中如此评价其处女长篇《告别的年代》,“从长篇叙事的技艺来看,黎紫书几乎调动了她自己全部的叙事资源,也近乎机关算尽,《告别的年代》这部让她自己心力交瘁的书虽然是她自言的‘想象中的想象之书,但也很可能是她一开始就告别长篇的封笔之作,在后续的实践中,除非是她或洗尽铅华,朴素老练,或挖掘新题材、重新出击,否则以目前的繁华落尽、不遗余力留给她继续闪跳腾挪的空间并不大。”[2]如今结合其《流俗地》看来,上述判断依然有效。《流俗地》的表现和之前的黎紫书的小说技艺相比的确显得“朴素老成”,但说不上铅华洗尽,而更像是掩饰心机、返璞归真的一次尝试,其中呈现出一种进退的悖论:在黎本人看来,对于可能是毕生只写三几部长篇的她来说,此部书会具有里程碑意义,或至少撑起了(长篇)小说家的自信,毕竟她赖以成名的首先是中短篇小说,但同时吊诡的是,这种宣称也可以看出她内心的焦灼与不自信,更是对她长篇实践中可能退步失据的遮蔽。我们有必要放在聚光灯下加以探勘。

一、“进”的亮点:如何突破?

在拙文《论黎紫书小说的“故”“事”“性”及其限制》一文中我曾经对黎紫书的小说技艺及限制做了一个整体总结,“黎紫书的小说实践已经颇有成效,她的小说尤其善于书写小历史,以小见大,寓意丰厚,令人称奇;同样她也常常借性书写反映并探勘人性的限度、丰富性,而黎紫书也工于小说技艺,对故事性实践娴熟繁复,令人对其创造性叹为观止。但同时她也有其局限,如书写大历史中的过于狡猾、逃避或碎片化、简单化处理,在书写人性时过于暴力和阴暗,在小说技艺操控时有时亦会用力过猛,而呈现出匠气的负面效果。”[3]从“进”的层面来看,《流俗地》尽量避免了上述局限。简单而言,它书写的是锡都(以怡保为原型)草根们的风俗史,具有民间性特征,同时亦有以小见大的效果,而在主题节奏上整体基调变得缓缓推进或左右穿插,亦不乏暖色调,让人从各个层面感知底层人性的琐屑温暖,而在技艺上则采取了开放的写实主义策略,显示出“进”的不少亮点。

(一)多元小历史。

所谓小历史不是指小说的人物未曾穿越/经历过重大历史事件,而是往往和大历史有着明显的张力关系,更多从个体角度观察得出一己的结论,同时所谓小历史也指相对于官方钦定正史的升斗小民的民间生存史。

1.盲女的洞见与艰难。某种意义上说,《流俗地》绘制了锡都(尤其是华人区)近半个世纪的民间风俗画卷,包括衣食住行、吃喝拉撒、鸡毛蒜皮、功利温情、势利豪气、混杂语言[4]等扑面而来。其中尤其令人印象深刻的则是主人公——盲女银霞。选择盲女作为主人公自然有其缺憾,比如她原本可以“眼观六路、耳听八方”的观察途径及视野因此有限,且加上活动空间受阻,自然会限制长篇小说固有的纵横捭阖的优势,但盲女视角也有其优点,可以继续探索内心、彰显观察与思考的独特性,而且还可能生发出一些哲学思考,如王德威所言,“仔细阅读《流俗地》中每个人物的遭遇,我们于是理解黎紫书的描写固然细腻逼真,但那毕竟是流俗的幻象。就像本雅明所指出,我们奉看见一切的写实之名,在恐视症和窥视癖之间打转,忽略了那更大的黑暗从来就已经席卷你我左右。所谓宿命只是最浅薄的解释。如此,黎紫书调度穿插藏闪的叙事法就不仅是(古典或现代)小说技巧而已,而指向了更深一层认识论的黑洞。每个人物都有不足为外人道的心事,每个人物也都必须应答生命的洞见与不见,即使作者也不例外。”[5]易言之,盲女的敏锐也反衬常人的不见,比如在《囚》那节描述的电梯事故中,银霞反驳顾老师的玩笑话——盲人不怕黑及不会有幽闭恐惧症,“连你们开着眼睛的人都觉得这世界不安全,都必须活得小心谨慎,更别说我们这些看不见的人了。”(第134页)但同时她也坦诚黑暗中的话盲人可能觉得自己更强大了。这些话更显示出弱势群体的不易、坚韧与自尊,

從银霞的个人生命历程来看,她经历过相对欢乐而自尊的童年、充实敏感的少年(含盲人院学习),而后是出租车电台工作时段(从青年步入中年)以及结婚,对应的居住环境则从人来熙攘的新村到组屋,再到公寓与相邻的排屋。黎紫书巧妙地帮不同时段的银霞设置了帮手(眼睛/引路人/接送者),比如开始的细辉、拉祖,之后是父亲老古和马票嫂,再之后是善良而有品位的退休教师顾有光。中间贯穿的主要大事则是:后“五·一三”时代、马来西亚经济腾飞、亚洲金融危机、政府换届更替等等。而银霞从事的工作的转型与没落也反映出经济模式的变迁:如手工作坊式的编织,电子商务平台逐步取代旧有的人工传呼,服务(含按摩业),中国女人的加入与退出(意味着中国崛起)、饮食业的及时调整与口味嬗变等等。从此视角看,黎紫书以小见大,以银霞的感受彰显出锡都的日新月异,同时也是记录个体韶华逝去的过程,而在此过程中,黎紫书的态度是开放的,她无意(当然也无力)找寻一种固定答案,其中不乏对颓败的哀伤、世态炎凉的感喟、人性的理解和再现中老年妇女的垂暮气息。

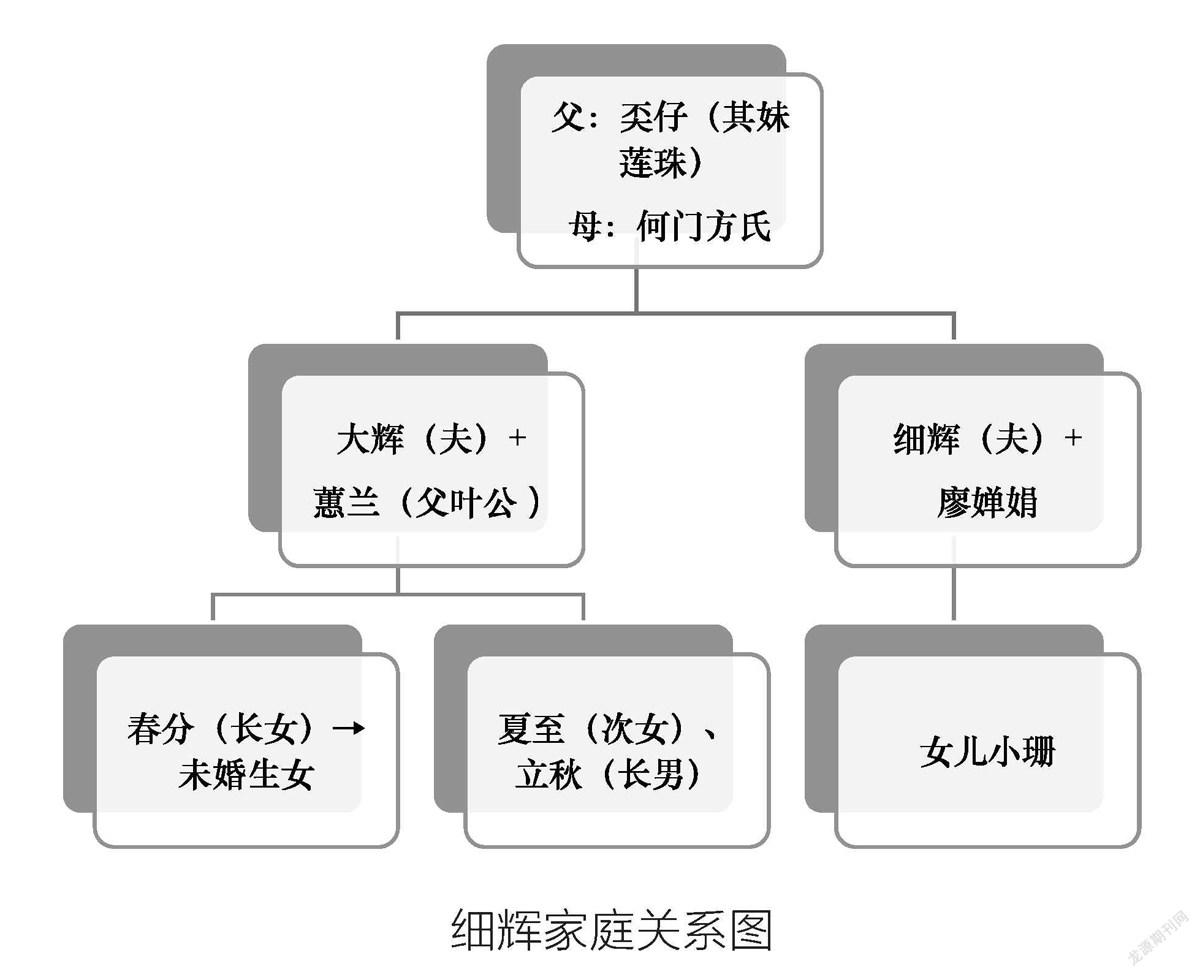

2.银霞的关系网及其涵盖。《流俗地》的主要人物及故事结构就是由银霞及其周边组成:她的家庭(父亲老古、母亲梁金妹、妹妹银铃、契妈马票嫂、谊父梁虾)、好友细辉(家庭关系如下图)、拉祖(父亲巴布、母亲迪普蒂、大哥马力、二哥卡维等)等等。这些人的生存环境拼凑成了锡都的生活日常。

我们不妨借人物分析一下其中包含的人间烟火。比如大辉,有一身很好的皮囊,“剑眉星目,长得有几分像明星邓光荣,跟弟弟细辉站在一起,真不像同一个阿妈生的。”(第12页)因此很有女人缘(“让许多女人为他扑心扑命”),但他又是一个吃软饭/不靠谱的渣男,曾经让十多岁的中学女生怀孕却不负责,让她走投无路不得不在他居住的组屋附近跳楼造成“一尸两命”,而后他潜逃日本本性不改,又和越南女人搞在一起“花女人的钱,还伤女人的心”(第55页),五年后返回大马,娶妻蕙兰,生了春分、夏至、立秋三个孩子,但终究改不了恶习,其长女春分亦和不争气的猥琐小男生搞出人命,17岁就产女(让人隐隐想起之前和他纠缠不清终至自杀的女中学生的悲剧),而恶习不少的大辉终于被逐出家门而变成了替大恶人处理见不得光事务的清道夫。黎紫书在批判大辉(弑男情结)时也加上了宿命论的恶报。

马票嫂则是另一种类型。最初嫁到陈家时她勤恳能干、谨小慎微,甚至堪称做牛做马,还帮陈家生了一个儿子,但倍受剥削的她想回家探母(邱氏)都很困难,一气之下和婆婆闹翻,备受小姑子欺负,软弱的丈夫也不敢撑腰,于是携子回娘家的她彻底住下来了,还是屡屡遭受婆家人的流言污蔑与羞辱,机缘巧合遇到了黑社会大哥之一——梁虾,帮其出头,二人修成正果、结婚,而梁也寿终正寝83岁辞世。马票嫂隐隐然有几分《告别的年代》里的杜丽安的影子,算是相当励志又传奇的小典型之一,但这更多是继承了黎紫书的旧有风格。

(二)族群寓言/预言?

黎紫书在“创作谈”中自己写道,“自我写作以后,便时时幻想着自己以后也要这么写的——写一部有很多人,有许多声音,如同众声大合唱般的小说。”[6]《流俗地》的确呈现出众声喧哗的效果:不只是不同人物各自的声音(包括广东话发音)、工种、身份、文化差异,而且也有引人关注的多元文化实践,其中尤其是关于族群的寓言或预言更是发人深省。

《流俗地》的核心族群描述当然是华族,黎紫书书写了大马(锡都)华人的生存境遇,其中地位最高的则是拿督冯,商而优则仕,地位显赫,即便是跟他做二奶的莲珠也跟着鸡犬升天,更因为生了儿子而母因子贵,但一路畅顺、官商勾结的习气与人格总有卑劣之处,作为男人的劣根性也因此被放大和延续,以至于50多岁的他另有新欢而冷落了莲珠。而其他绝大多数华人角色则往往是低层民众,如开士多店、出租车、卖马票、酒楼/茶楼服务员,等等,这也说明“五·一三”事件后大多数华人并没有传言中那么富有,更多是平凡的、普通的。

更值得关注的则是不同族群之间的关系寓言/预言,黎紫书以个人的际遇彰显出大马华人及其文化的可能命运。一种是化他人,一种是本土化(尤其是结合马来文化)。[7]但遗憾的是,似乎前景都不太乐观。

化他人的代表则是拉祖。作为印度裔巴布理发师的幼子,他在坝罗华校读书,表现出上佳的学习能力、成绩优异、头脑清醒,甚至连好友细辉都自愧弗如。而在教育文凭考试放榜时拉祖出尽风头,“连华文一科也拿了A,因为被学校大肆宣扬,媒体也十分配合,说那是本国有史以来第一个在教育文凭考试中华文考得‘卓越成绩的非华裔考生。”(第64页)拉祖最终成了一位仗义执言的律师,加入了反对党,而他的偶像是同为反对党的印裔政治家——日落洞之虎卡巴尔·辛格,但他不像辛格那样热衷政治,而是以自己的职业“锄强扶弱”,“将不少私会党告上法庭。他自己曾两次收到过装在信封里的子弹,亦曾有人将一头流血不止、半死不活的水牛置于其家门前,可他却也让几个黑社会大鳄尝到了半夜警察上门,于镁光灯下被锁上手铐押上警车的滋味。”(第106页)但拉祖的下场却很凄惨,居住在华人区双层排屋(仅次于别墅)里的他被两个摩托骑士(黑社会杀手)用巴冷刀(Parang,非常锋利的马来长刀)砍死,年仅36岁,而其死后的调查也草草了事,葬礼也非常低调,悄无声息,“拉祖死了便死了,多年前会考成绩放榜时他荣登每一份报纸,各族人民皆知;死时如石子落水,只有‘噗通一声,细辉订阅的报纸上也没有接续的新闻追踪。”(第109页)骨灰撒往河海,随后消失了。这个结局说明,被华化的弱势群体——印裔青年(他当然也有自己的文化基因)即便是经过努力、善待天分跻身中产阶级,而在政治不平等的限制下,他不仅不可能翻身,而且可能没有好下场。黎紫书以其惨死作为不太乐观的预言。

另一种类型则是本土化(或更符合统治阶层意愿的马来化),其中的个案则是银霞。聪明程度甚至超过拉祖的她一开始却无法和同龄人一样上学读书,一则是经济不佳带来的狭隘视野限制(盲女),二则是她的残疾难以让她和普通人一样目视。所以当她有机会进入盲校读书时她是快乐的——密山新村盲人学校的时光大部分是令人愉悦的新世界,在她的小伙伴拉祖、细辉看来,“银霞有了自己的世界,一门心思都用在学习上”(第111页),她也有自己喜欢的马来人老师伊斯迈(彼此情感暧昧,超出师生关系),也可以练习使用盲人专用的点字机,沐浴在文化的光辉中,但耐人寻味的悲剧是,焕发青春活力、可爱诱人的银霞却是在盲人院里被马来人强奸的,“‘你还是处女嗎?是吗?那人问她。银霞听不真切那声音,其实也不太确认那话的意思。他凑得太近了,说的话混在急促的呼吸里,像一头野兽在喘气。银霞不知该如何反应,但她知道了那人不是伊斯迈。”(第135页)这件事情自有其寓言性,马来文化对于盲女银霞自有其助益,充实了其精神和拓宽了其视野,甚至她在读盲文书中获得了格言“难得木讷是君子,难得静默是良人”(第70页)也成为她帮助暗恋的细辉追求女生的借助,虽然细辉未成功,但这句话却出人头地令人难忘。而银霞的被强奸经历说明位居官方的主流文化对其子民和附属文化的占有与享受,华人文化要在大马拥有平等的话语权是相当困难的。当然黎紫书还是给了银霞一个相对光明温暖的结局——黎让曾经救过银霞(荡秋千失手跌落受伤)的顾有光老师接纳了她,银霞与顾老师终于成为眷属,意味着(官/民)文化冲撞的创伤(表面是男女性政治的权力/话语)再回到自己的文化母体才能真正得到疗治与抚慰,而在《流俗地》中老师及其代表的文化地位无疑是相当高贵的。

二、“退”的失色

非常奇怪的是,黎紫書在各种采访中都对自己的新作《流俗地》的评价超高,且因此作为“小说家”的凭借,“黎紫书说,唯有在连写21万字的长篇小说都能这么随心所欲写我所思的时候,她才敢自称,自己是一个小说家。”[8]比照《流俗地》与之前的黎紫书的丰富小说技艺,她其实也呈现出“退”的尴尬,乃至失据,尤其是当她背离自己熟悉和擅长的风格较远时,她需要外人及自己的肯定欲望就越强烈,而实际上这就是一种不自信乃至焦虑,我们要细察《流俗地》背后的问题。

(一)类型化。

相较而言,《流俗地》呈现出比较明显的类型化特征,其负面表现就是探索的深度下降,意义指向变得相对浮浅。如大马本土读者所论,“《流俗地》读来总有世故之感。小说总是专注于‘说故事这件事情上,而任何涉及的政治、伦理等都被景深化,仿佛不需要有任何的暂留。时间总是会治愈一切?若你期待小说中有对马来西亚任何的批评、思索,那注定是要失望的。”[9]如前所述,盲女视角可以部分增强其哲理性,但也颇多限制,主人公银霞的能力就被压缩在记忆力好(听力敏锐),感悟力强,以及不同角色不断重复“如果她有机会读书”的慨叹中,易言之,对人物的描写和处理缺乏突破。书中难得一见的亮点之一就是和顾老师在电梯事故中的对话、回忆、冥想,危难时空却成为二人更深入了解的良机,但此类书写相对较少。

《流俗地》之前的黎紫书具有强烈的个性与风格,比如剑走偏锋、杀气凌厉的暴力书写,深切的宗教(尤其是基督教)反思,重大历史题材(马共、“五·一三”等)借助的闪跳腾挪,《流俗地》中这类特色近乎消失了,黎紫书的魔术色彩变弱了,即便是她最为倚赖的盲女视角,也未能突破常人的想象力,和获得过茅盾文学奖的阿来(1959—)的《尘埃落定》相比,明显其主人公傻子和亡灵的结合技艺更高一筹:历史与现实、神话与当下、鬼与人等等视野开阔、自由穿梭,令人赞叹。

即便是触及种族融合或对抗时,黎紫书其实关注的主要还是华族,所谓印度裔还是华化的,当然也是类型化的,包括理发店,以及印度女人的装扮与散发着头油香味的辫子书写等等,了无新意,唯一有点深度的则是象神的象征意蕴以及对它独特的解释,如拉祖母亲迪普蒂的神来之笔深化,“你看啊银霞,迦尼萨斯断一根象牙象征牺牲呢,所以那些人生下来便少了条腿啊胳膊啊,或者有别的什么残缺的,必然也曾经在前世为别人牺牲过了。”(第66页)虽然她丈夫巴布表示不同意,但这种解释的确有新意,关键是熨烫了银霞内心的焦虑和疑惑。

黎紫书曾经为自己的风格书写做过说明,“我觉得要把写实的小说(《流俗地》实在不是一个不折不扣的现实主义作品,因为我始终不坚持它必须写实。)写得扎实好看,当中也需要调动许多技巧,用上许多心计,不过是比起现代主义作品,它的技巧往往内敛不外露,使人浑然不觉。”[10]但实际上如果从阅读效果看,《流俗地》还是太写实了,而且相当保守,可能是考虑到大马语境下写作出版的宗教、种族等诸多禁忌的话,专业作家黎紫书《流俗地》的生产其实考虑的重要元素之一就是务实的生存。

(二)故事性弱。

黎紫书写道,“这是我在动笔前已立定的志向,无论小说要传达的内容和思想如何,这是它首先得实现的——必须能带给读者阅读的愉悦。这说来很初级,但今天的中文文学世界,尤其是中国大陆境外,能把故事说好的长篇小说并不多见。”[11]很遗憾,《流俗地》并未完全实现她的预期目标:某种意义上说,《流俗地》对大马以外的读者有吸引力的话,原因之一可能在于它的本土文化的特征——异质性(本土中国性[12]和大马多元文化特征)凸显,但对于熟知大马华人境遇的专业读者来说,《流俗地》并没有真正讲好故事,它的情节性较弱。

或许是更强调锡都整体风貌的画面感,或许是因为盲女视角的限制性,黎紫书在书写近50年的大马历史现实时缺乏主线贯穿,为了让不同的角色出场拼凑整体感,她的故事情节往往为场景、对话和感想性描述所替代,比如“铁三角”小伙伴的外出,“他们三人则被困在亭子里,听到季候风带来的雨奏着不同的调子和节拍,如同百人合奏的交响曲一样的繁复雄壮,也听到了雷如鼓鸣,远远近近。其中有一声雷特别鬼祟,像一杖空投炸弹在他们的头上爆炸,把候车亭轰得微微抖动,银霞的耳朵久久隆隆作响。”(第112页)文字动人,但情节推进缓慢近乎停滞。

平心而论,对于20多万字体量的优秀长篇来说,结构恢弘、情节的严谨与动人应该是题中应有之义,但企图说好故事的《流俗地》未做到,它显得过于鸡零狗碎、杂七杂八式的碎片化,加上没有主角强势贯穿大马近50年历史的重大节点,最后就变成了由黎紫书强行提出问题并且在频频接受采访中亮出底牌而非由主人公的命运加以推进或展演。这和写中短篇的黎紫书形成了强烈反差,因为即便是在短篇创作中,她亦有情节紧凑、令人惊讶的佳作,《流俗地》此方面缺憾明显。

(三)描述当下的无力感。

《流俗地》自然要承载黎紫书蓬蓬勃勃的野心,如其所言,“我这小说要写马来西亚低层社会的人们,用他们看似平平无奇波澜不惊的人生去折射马来西亚的历史。这一幢藏在记忆中的组屋从一开始就自然浮现。我觉得它是个最好的场所,一个社会的缩影。我选拣一个盲女去串起整部小说(她没有原型,完全是被虚构出来的人物),因为我要一个‘看不见的人好公平地‘看待和判断这社会上的人和事,不为人们的肤色和长相,甚至他们的宗教信仰所左右。失明说是一种障碍,但我们知道那个代表正义的司法女神,却是特地要蒙上眼睛的呢。”[13]而在小说实践中黎紫书并未达成预期,而是呈现出相当的乏力感,即便只是书写锡都怡保。小说写到2018年5月9日投票为止,实际上事变时移令人眼花缭乱:2018年5月11日,92岁的敦马(马哈蒂尔在大马的尊称)一举击败上一任总理拿督斯里纳吉布,成为新一任总理,而这是大马60多年来反对党第一次赢得全国大选;2020年2月24日敦马宣布辞职,朝野震动;2020年3月1日上午土著团结党主席慕尤丁在国家皇宫正式宣誓就任大马第八任总理;马哈蒂尔指责慕尤丁背叛了自己。尔虞我诈、你来我往的现实政治斗争似乎远比小说的后天复盘更扣人心弦且变幻莫测。从此角度看,《流俗地》的相对乐观略显尴尬——小说家描写繁复当下原本就可能出力不讨好。

值得说明的是,这种书寫繁复当下的乏力感不只是黎紫书的问题。中国杰出小说家余华(1960—)在书写《兄弟》以前口碑上佳,而到了《兄弟》《第七天》在涉及光怪陆离的当下中国再现时,却有很强的无力感,也遭到颇多质疑和批评(比如,扛鼎之作还是平庸之作?)实际上,当下中国的复杂性超出了野心勃勃的作者的把握能力,当他一如以前化繁为简或以简驭繁时往往显得捉襟见肘或左支右绌,于是余华也显得无可奈何,虽然口头上他不断声称这些小说是他最好的作品。

某种意义上说,《流俗地》对于世俗的书写往往是描述性的,缺乏真正的反思,既包括对人物个性、人性、悲剧性的呈现,又包括对各种规律(包括人生、经济、政治等维度)的揭示与解释。比如小说中提及“小龙女”(大陆妹),“至于大陆妹,既有异国情调又能语言相通,她们还特别锲而不舍,说不过来时使用手机传情达意,一声一声‘想你,娇嗲缠绵之极。”(第100页)这种描写过于蜻蜓点水,如果视野开阔一点,对比中国作家九丹的《乌鸦》如何书写人在狮城的复杂可悲又韧性十足的“小龙女”,或者立足大马,看看40后作家陈政欣(1948—)如何书写中马关系。[14]同样在书写酒楼工作时,《流俗地》中蕙兰的角色堪称扁平,对比马来西亚作家李天葆(1969—)的《盛世天光》中塑造的丰满充沛的杨金蕊形象,黎紫书的书写显得苍白无力,这和之前探勘人性黑暗面的青年才俊黎紫书相差甚远。

反思黎紫书走过的写作道路及其身份转换,个中情形引人深思。从一开始主业是《星洲日报》的记者兼职小说创作,到成名后的半工半写到后来的辞职游走各国变成专职作家,黎紫书的书写风格与追求亦有阶段性变化:之前重口味的暴力迷恋、人性深剖(代表作《天国之门》)到中间阶段的重大题材处理(代表作《告别的年代》)不管是旁敲侧击还是正面主攻有声有色,再到相对通俗、平凡的民间社会(《流俗地》为代表),黎紫书风格上越来越包容、宁静,自我评价上却更加野心勃勃、自信至自负,不难看出表面平静和过度自我肯定背后的焦虑乃至焦灼感如影相随:在重复自我和突破自我之间也可能是转型失败,从这个角度看,我们要肯定《流俗地》的努力转型,但令人遗憾的是,《流俗地》并未达至黎紫书的期待目标(虽然她自我声称很满意)——《流俗地》不够独特和创新。放眼世界华文文学,它无法媲美长于书写陕西的贾平凹(1952—)的《秦腔》,后者的绵密或原生态大气磅礴;缩小至马华文学,它不同于张贵兴(1956—)的汪洋恣肆,黄锦树(1967—)的奇谲杀厉[15],力图以平和的民间取胜,但《流俗地》却缺乏优秀长篇应有的霸气节奏与坚实底气,它以它文字上的部分精致与场景怀旧连缀了一个平面的怡保,引人关注却无法震撼灵魂或引人深切反思。整体而言,黎紫书的《流俗地》有“退”的失色,这是她必须要正视的事实。

《流俗地》作为黎紫书的最新长篇,在中国大陆、台湾、大马同步出版,引起强烈关注,而黎紫书也因此淡定自称为“小说家”,频频出镜鼓吹。整体而言,我们要看到《流俗地》在“进”的层面的亮点:它立足于盲女银霞的视角对锡都小历史进行了精彩的刻画和再现,同时也有意识地呈现了大马多元文化、种族等的融合与对话,并且得出了自己的寓言/预言,值得读者深入反思。但同样《流俗地》亦有“退”的失色,它显得类型化、情节性偏弱、描述大马当下缺乏力度。但平心而论,我们还是要肯定黎紫书的转型尝试,至少《流俗地》保持了较好的水准。

[注释]

[1]本文引用的《流俗地》、王德威评论以及黎紫书的创作谈皆来自此期期刊。引文见第6页。下引小说正文只标注页码,不单独注释。

[2] 朱崇科:《告别/记录的吊诡:论黎紫书的(长篇)小说实验》,新加坡《华人研究国际学报》,第五卷第1期。

[3]朱崇科:《论黎紫书小说的“故”“事”“性”及其限制》,《当代文坛》,2015年第4期。

[4]有关马华文学语言混杂性的研究,可参Alison M. Groppe, Sinophone Malaysian Literature: Not Made in China,NY: Cambria Press, 2013.

[5][美]王德威:《盲女古银霞的奇遇——关于黎紫书〈流俗地〉》,《山花》,2020年第5期。

[6][10][11]黎紫书:《吾若不写,无人能写(创作谈)》,《山花》,2020年第5期。

[7]有关这两种模式的分析还可参笔者结合张贵兴小说的解剖,具体可参拙著《考古文学“南洋”》,上海三联书店2008年版,第262—270页。

[8]彭美君:《在“文长慎入”的时代,我们还需要文学吗?专访小说家黎紫书》,https://theinterview.asia/people/26042/。

[9] 叶福炎:《银霞经验的流俗地》,《星洲日报·副刊》,2020年5月18日。

[12]具体可参拙著《“南洋”纠葛与本土中国性》,广东人民出版社2014年版。

[13]陈宇昕:《黎紫书终自称小说家》,新加坡《联合早报·文艺城》,2020年5月14日。

[14]关于《乌鸦》的论述具体可参拙文《当移民性遭遇本土性——以〈乌鸦〉与〈我这滥男人〉为例论本土的流动性》,《海南师范学院学报(社会科学版)》,2006年第2期;有关陈政欣的论述可参朱崇科、洪翠婷:《论陈政欣作品中的马华性操练》,《文艺争鸣》,2019年第3期。

[15] 有关张贵兴和黄锦树的论述具体可参拙著《马华文学12家》,生活·读书·新知三联书店2019年版。

作者单位:中山大学中文系(珠海)