初中语文词类语法知识教学探索

2022-04-20欧阳齐

欧阳齐

摘要:词类语法知识是整个语法知识系统的基础。统编初中语文教材将语法知识有机融合在文本系统、助读系统和训练系统之中,词类语法知识主要分布在七年级的两册教材中。教学词类语法知识时,可以因“材”施教,依“境”辨析:即依据教材语法知识编排特点,实施随文教学,先化整为零,分点教学;再利用“补白”,化零为整,聚合教学;此外,引导学生根据具体的语境,辨析词语的具体含义和准确用法。

关键词:词类语法;随文教学;“补白”;因“材”施教;依“境”辨析

词类语法知识是整个语法知识系统的基础。学生对于词类语法知识的掌握程度,直接影响对短语和句子语法知识的掌握和应用。同时,词类语法知识的学习也直接关涉到学生阅读理解时对关键词的解读,进而影响对语句、语段的分析。因此,我们必须重视词类知识的教学。

一、统编初中语文教材对词类语法知识的编排

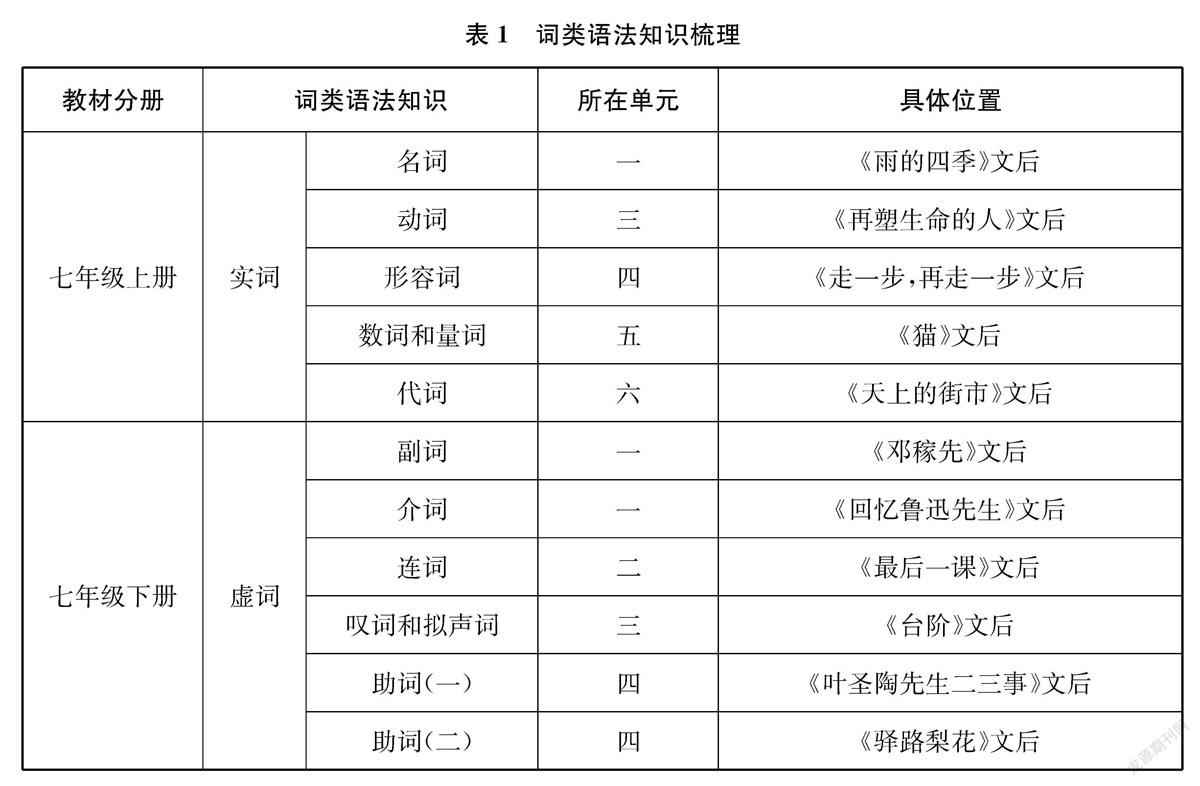

统编初中语文教材对语法知识的编排有目的、有计划、有序列,在内容设计、排版布局和呈现方式上都较之前的各版教材做了较大调整——改变了以往把语法知识“附”在教材最后的做法,而是按照词类、短语、句子的顺序,將语法知识的内容有序、均衡地分配在各册教材及各个单元,将语法知识有机融入文本系统之中。词类语法知识主要分布在七年级上、下两册教材中,我对其编排做了简单梳理(如下页表1所示)。

词类语法知识以“补白”的形式分散且有序地编排在课文之后。“补白是语文教材助读系统的重要组成部分,是一种知识补充型的资料助读文本”,其主要作用是适时补充学生语文学习所需要的基础知识与文化背景知识。对于每一种词类语法知识的阐述,教材往往是先给出典型例子,并分类说明,之后予以归纳提炼,阐释相关概念。每种词类阐释所用的例子遵循就近取材的原则,即基本摘引自该词类语法知识所属的课文或单元文本的语句。

比如,讲解名词,摘引了《雨的四季》和《春》的例句;阐释副词,就用了《邓稼先》里的例句。这样的编排,贯彻了《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“课程标准”)关于语法修辞知识教学的指导建议:“在教学中应根据语文运用的实际需要,从所遇到的具体语言实例出发进行指导和点拨。”同时,暗含了编者对于语法知识教学的策略提示,即采用随文教学的策略。具体而言,我们对于词类语法知识的教学应该融入课文阅读之中,而非抽离出来孤立地教学。

二、词类语法知识教学探索

那么,如何有效地进行词类语法知识的随文教学呢?我的探索是:因“材”施教和依“境”辨析。

(一)因“材”施教

此处的“材”即教材,因“材”施教便是指依据教材内容,灵活渗透语法知识。

1.化整为零,分点教学

课程标准明确指出:“在阅读教学中,为了帮助理解课文,可以引导学生随文学习必要的语文知识,但不能脱离语文运用的实际去进行‘系统’的讲授和操练。”词类语法知识的随文教学,“文”的教学必然是主线,“词”的教学只是随机渗透。学生对词类语法的学习不可能“一口吃成一个胖子”,应该化整为零,分点教学。

《雨的四季》一文的最后一个旁批是:“上文写雨,多用‘她’或‘它’指称,为何到这一段改称‘你’?”这里已经涉及代词的相关知识。因此,虽然本文后“补白”的是名词知识,而代词的知识“补白”在《天上的街市》之后,但为了帮助学生理解课文,我们可以在此渗透一些代词的知识教学。我将相关的三段语句罗列出来,引导学生进行比较解读。摘引如下:

1.我喜欢雨,无论什么季节的雨,我都喜欢。她给我的形象和记忆,永远是美的。

2.也许,到冬天来临,人们会讨厌雨吧!但这时候,雨已经化了妆,它经常变成美丽的雪花,飘然莅临人间。但在南国,雨仍然偶尔造访大地,但它变得更吝啬了。它既不倾盆瓢泼,又不绵绵如丝,或淅淅沥沥,它显出一种自然、平静。

3.啊,雨,我爱恋的雨啊,你一年四季常在我的眼前流动,你给我的生命带来活跃,你给我的感情带来滋润,你给我的思想带来流动。

先设问:“同样是指代雨,作者为何要用‘她’‘它’和‘你’三个词呢?”学生在研讨中明确:开篇用“她”,是因为作者将雨视作一个美丽的女子,将雨拟人化,表达了自己的喜爱之情;冬雨称“它”,是因为人们可能讨厌冬雨,作者想站在一个相对客观的角度来看待冬雨;最后呼作“你”,使用第二人称,再次将雨拟人化,如同和雨对话,显得更加亲切,能够更好地抒发自己的喜爱和赞美之情。接下来,引导学生认知:“她”“它”和“你”这三个词都代指雨,像这类用来指代人或具体事物的词有一个共同的名称,叫作“代词”,具体来讲是人称代词。随后,让学生列举其他诸如“我”“你们”“他们”等人称代词巩固认知,进而了解不同的人称代词在不同的语境中往往具有不同的表达效果。

那么,名词的教学该如何开展呢?《春》一文后的《积累拓展》涉及比喻句的赏析,编排了比喻修辞的“补白”。《雨的四季》一文后有关名词的“补白”中摘引了《春》里的语句来阐释名词。于是,在教学比喻修辞时,我适机补充了名词的相关知识,请学生思考“看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟”中“牛毛”“花针”“细丝”的表达效果。关于名词和比喻,学生在小学阶段已经有所涉及,初中阶段的学习应该进一步明确概念以及表达效果。“什么是比喻?”在教师的追问之下,机灵的学生很快会在课后的“补白”中提炼出比喻的概念:将一个事物比作另一个事物的修辞手法。我根据课后的“补白”加以补充:比喻一般由比喻词、本体和喻体构成,本体就是被比喻的事物,如例句中的“雨”;喻体就是用来作比方的事物,如例句中的“牛毛”“花针”“细丝”。随后,顺势启发:“雨”“牛毛”“花针”“细丝”,都是具体的事物,这些表示具体事物的词,我们称为什么词呢?学生答:“名词。”再让学生再从例句中找出名词“人家”“屋顶”“薄烟”,以此加深理解。“刚刚赏析的例句中,除了我们找出的名词,还有一个比较特殊的名词,谁能找到呢?”由此,引出“上”这一方位名词,并让学生从文中找出其他的方位名词,如“小草偷偷地从土里钻出来”“人家屋顶上全笼着一层薄烟”“乡下去,小路上,石桥边”。接着,引导学生思考:方位名词在句中一般用在什么词后面?如果把这些方位名词删去,语句表达有什么不妥?通过读一读,议一议,学生不难发现,“里”“上”“边”前面分别是“土”“屋顶”“小路”“石桥”,自然得出:方位名词一般用在名词的后面;如果去掉这些词,语句不仅不通顺,而且表意不清晰。此时,让学生说说名词的概念和分类,他们自然归纳得出:名词可以表示具体事物,也可以表示具体方位。

《秋天的怀念》一文后《积累运用》的第四题是:

品味下列语句,体会加点词蕴含的情感。

1.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

2.她出去了,就再也没回来。

3.看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

这里的加点词都是副词。此文后虽然没有语法知识“补白”,但既然“邂逅”,便不该“错过”。我们可以结合课后习题,引导学生分析这些副词的含义和表达效果。教学时,我让学生试着将这些加点的词去掉,体会语句表达效果的不同。通过删一删、读一读、品一品,学生发现:这些加点词语真实、深刻地表达了作者内心对于母亲的愧疚,抑或巨大的悲痛。如果没有这些加点词语,语句所要表达的情感明显减弱很多。由此,学生感知到副词对于表情达意的重要作用。此外,我还尝试让学生探索这些词后面连接的词语有何共性(多为动词),并引导他们理解这些词与动词之间修飾与被修饰的关系。由此,让学生初步感知副词的一般作用和基本概念。教师还可以再让学生找一找这些句子中还有哪些副词,如“都”“已经”,进一步巩固内化。

2.化零为整,聚合教学

当然,在一种词类语法知识基本学完之后,一定要聚合成体,即将原本分散的知识点汇聚成完整的知识系统。这时,教材精心编排的每种词类“补白”就提供了学习支架。比如,《秋天的怀念》之后,在《从百草园到三味书屋》一文中再次涉及副词。我在教学“怪哉轶闻”片段时,发现相关语段有许多副词值得品味:

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

我就只读书,正午习字,晚上对课。先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言。

上述语段中,“将要”“赶快”“似乎”“很”“才”“决不”“往往”“只”“最初”“终于”等副词都承载着丰富的阅读信息,同时基本涵盖副词的各种类型。在逐一理解这些副词的含义之后,我们可以借助这些副词分析寿镜吾老先生的人物形象,品味作者的思想和情感。在完成文本阅读教学的基础上,我引导学生探索这些词的共性用法,如所连接词语的词类、和后面词语的关系、主要的表达作用等,引向副词属性的归纳和认知。最后,将七年级下册教材中副词的“补白”用PPT呈现出来,帮助学生明确副词的概念、属性和作用,形成完整的副词语法知识架构。

(二)依“境”辨析

语境的变化往往引发词语含义和用法的变化,随文教学还要引导学生根据具体的语境来辨析。

如常见词“上”“下”,既可以作为方位名词,意为“上方”“下面”;也可以作为动词,释为“上去”“下来”;又如“啊”“呀”两个词,既可以作为叹词,也可以作为语气助词。在文言文中,词类活用的现象更是极为常见。教师对于教材文本中的词类变化现象要有敏锐的捕捉能力,善于筛选出典型的词类变化的例句,引导学生分析比较,提升学生对于词类辨析的准确度。

以《从百草园到三味书屋》中的语段为例。在分析寿镜吾老先生的人物形象时,文中一处对话描写引发我的关注:

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

上述语段中出现了两个“上”字。“上了生书”的“上”,根据页下注释解释为“讲解、教授”的意思,是动词用法;“脸上”的“上”,作“上面”解释,是方位名词。七年级上册第一单元和第三单元正好涉及名词和动词的学习,我抓住这个典型例子,引导学生在理解语境义的基础上辨析两个“上”的不同词类:先分别用一个词语来替换或是扩充句中的“上”字,再重新表述。学生给出的表述是——“我学习了生书”“脸上面还有怒色了”。虽然第一个“上”用“学习”来替换,和页下注释有出入,但语义畅通,而且学生已经将动词的含义和用法表述出来,所以无须干预。第二个“上”字似乎只能拓展为“上面”。同样是“上”字,一个释为“学习”,一个意为“上面”,前动后名,一目了然。基于这一处的语法学习,我引导学生总结对于具有多种词类的词语辨析方法,即根据具体的语境来理解词的具体含义,并由此判断词语在具体语境中的具体用法。

在所有词类知识学完之后,期末复习阶段,可以让学生运用思维导图系统梳理词类语法知识,这有助于学生对于词类知识的真正内化和运用。

词类语法教学是初中语文知识教学的起点,也是一个极具研究价值的课题。从现有成果来看,这依然是一片有待发掘的“教学田野”,需要我们积极投入,勤于探索,智慧“补白”。

参考文献:

[1] 姜丽霞.“部编本”初中语文教科书“知识补白”研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2019.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3] 刘谦.初中现代汉语语法教学研究[D].武汉:华中师范大学,2021.

[4] 张青.让语法教学灵动起来[J].语文建设,2016(7).