留学生课堂提问模式分析

——以《死亡诗社》和《蒙娜丽莎的微笑》为例

2022-04-19刘玙

刘 玙

(四川文理学院 文学与传播学院, 四川 达州 635000)

0 引 言

所谓“学起于思,思起于疑,疑解于问”,课堂提问是组织教学的中心环节,是师生间信息输出、回馈的渠道,也是培养学生独立思考能力和创造性思维的重要工具.Nunan(1990)认为:“教师话语既是教师执行教学计划的工具,又是学生语言输入的重要来源,在组织留学生课堂教学和学习者语言习得过程中起着重要作用.”[1]

在课堂教学研究中,提问一直备受关注,有关研究在国内外已经取得了丰厚成果.比如Long&Sato,Bloom, Nunan,Thornbury,郑树棠等,从类别、步骤、作用、内容等方面对课堂提问做了调查分析,总结出很多有效经验.

但相关研究均集中于现实课堂,很少关注到影视作品中教师的提问模式.有人会认为影视中的课堂过于理想化,对现实没有借鉴意义,但影视作为文学艺术的一种,同样“源于现实而又高于现实”.影视中的课堂既有对现实课堂的重现,也有修正和拔高,所呈现的教学效果,在现实中只有个别教师能达到.在一定程度上,它表现了理想中的课堂教学和教师风范,也从侧面反映出现实教学存在的问题,这对现实中的课堂无疑具有指导和借鉴意义.本文希望通过对影视中课堂提问的分析,提炼出理想的留学生课堂中提问模式的特点.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

笔者选取了两部国外经典教育成长类电影:《死亡诗社》和《蒙娜丽莎的微笑》(后文简称“诗”和“蒙”),两部影片的时代背景均为上世纪50年代的美国,地点均为因循守旧的正统学院,两位教师:Keating(诗学)和Watson(艺术史)都有着先进的教育理念,所教授的课程(诗学和艺术史)也都属于较高层级的文艺类课程.对留学生教育是有很强的借鉴作用.

1.2 研究方法

本文采用自然观察的方式,对两部影片中自然发生的课堂教学进行观察分析,由于研究对象是影视作品中的教学片段,所以笔者不会对课堂产生干扰.

笔者先仔细观看影片,然后提取出其中的课堂教学片段,将其转写为书面文字,再从问题类型、提问方式、候答时间等7个方面对其中的师生问答进行统计分析.

Tsui(1993)在调查香港英语课堂教学时,发现大部分课堂话语遵从这样的过程:“老师提问学生——指定学生回答——学生回答问题——老师提供反馈”.下文对提问特点的分析也将按照这样的顺序,主要从以下几个方面入手:(1)问题类型;(2) 提问方式;(3)候答时间;(4)答问学生位置分布;(5)答问形式;(6)反馈形式;(7)其他方面.

2 统计结果与分析

2.1 问题类型

Long&Sato(1983),Brock(1986),Nunan(1987)在对提问分类做研究后,提出了展示性问题和参考性问题的划分,前者指提问者已经预设好答案的问题,后者则指提问者不清楚答案的问题.经过对两部影片教学片段的统计,结果如下:

表1 展示性问题和参考性问题统计

从表1可以看出,两位教师的提问数量存在差别,这是因为“诗”中的教学片段多于“蒙”,但两者有个明显的共同点,即参考性问题多于展示性问题,分别占到了提问总数的60%和61.1%,远超展示性问题的40%和38.9%.这一方面和教授科目有关,他们所教授的诗学和艺术史均属于较高层级的文艺类课程,理解性内容多于记忆性内容.另一方面则是因为两位教师的先进教育理念:强调对知识的理解而非记忆,注重培养学生的创造性思维和独立思考能力,以及不迷信权威的精神.

相较于展示性问题,参考性问题的答案多为开放性的,要求学生独立思考、自由发挥,强调创新思维和理解能力,而且其答案的不确定性可以引发课堂讨论,增加学生话语输出,促进互动,提高参与度.但是,课堂提问还应有一定的难度变化,参考性问题难度较高,如果过多使用,学生就可能因为大量问题答不上来而失去信心.因此展示性问题也要适当使用,这样既能串联、过渡参考性问题,又可以保证基础知识的掌握,“知识的掌握是能力提高的前提和保证”.[2]

因此,优秀教师的课堂提问应“根据课程的性质,多使用参考性问题”,[3]但并非越多越好,要保证一定量的展示性问题,把握好“度”的原则.至于具体比例,两位教师的四六开比例可供借鉴.

2.2 提问方式

崔达送(2000)将提问方式划分为7种,分别是“重复、独立、铺垫、解释、连锁、并列和推进”,[4]本文就主要参考这一划分.统计结果如下:

首先需要说明,不同提问方式是可以共存的,一次提问可能同时运用了两种提问方式,因此提问方式运用次数总和与提问次数不相等.

从表2可以看出,两位教师的提问方式都趋向多样化,分别运用了7种和6种,且多数为中等水平的“铺垫式”和“铺垫式+解释式”.两人还大量使用了反问式问题或引导过渡性问题,经统计均为8个,反问有助于培养学生经思考再提问的习惯,还能借此了解学生的不足和薄弱环节.

表2 提问方式统计

“铺垫式”是很常用的提问方法,它先给出问题的环境或语境,然后再提问,从而明确问题指向,将学生的注意力集中到关键信息,同时降低了难度.“解释式”则频次较低,它先提问再说明相关情况,容易造成突然的感觉,对学生的思维要求较高.而两位老师综合两种方式,形成“铺垫式+解释式”,既弥补了后者的缺陷,又综合了二者的优点,极大提高了提问的有效性.由此可见,优秀的教师要尽量使提问方式多样化,且提问时不能局限于一种方式,要综合各方优点,适当使用复合式提问.

再看低水平和高水平提问方式.Watson使用的高水平提问方式多于低水平提问方式,而Keating的高、低水平提问方式大致相当,但他的3次独立式提问中,有两次是问学生的姓名,排除以后,实际上Keating使用的高水平方式也多于低水平方式.可以说,两人提问方式的使用次数与提问方式的层级相关,大致呈统计学中的“正态分布”,但高水平方式略多于低水平方式,这也大致契合了学生学习水平的分布.

所以,好的教师应根据提问方式的层级来决定其使用频率,多用中等水平方式,适当使用高水平和低水平方式,要以绝大多数的中等水平学生为主体,既不能偏袒高水平学生,也不能忽略低水平学生.同时,提问方式的运用也要与问题难度一致.

2.3 问题分配

本文从纵向、横向两个维度入手,将教室划分为“前、中、后”“左、中、右”三个区域.统计结果如下(一个学生连续答问算作一次):

表3-1-1 “诗”纵向分配

表3-1-2 “诗”横向分配

3-2-1 “蒙”纵向分配

3-2-2 “蒙”横向分配

首先说明,划分区域时,前中后、左中右的人数比约为2:1:2,那么由四个表格可看出,Keating在问题的分配上比较合理,其分配比例与人数比例大致相符,而Watson则看似分配不合理,这是因为“蒙”可供分析的答问偏少.

对问题分配的分析实际是在评估“课堂参与度”,而答问只是课堂活动的一种,因此通过分析其他课堂活动的参与度,也可以从侧面看出二人对问题分配的态度.

在影片中,两人在教学活动中都给予每个学生平等的关注,尽量让每个人参与课堂活动.Keating在球场让学生逐一发出心中呐喊,在庭院时把尽量多的学生拉到漫步活动中,还关照到了在外围的人,而Watson在授课时,把艺术作品展示给每个同学.而且在讲解、交谈时,两人总是在学生中来回走动,并且左右摆头,和每个学生进行眼神交流.由此可见,两人对学生都一视同仁,没有偏袒,尽量保证课堂活动分配公平,很好地践行了“机会均等”原则,这种态度是值得学习的.“提问要使每个学生有相同的参与机会,对于同等难度的问题,水平大致相同的同学有平等的参与权”.[5]

2.4 候答时间

3.2中已提到,片中有很多不需要回答的反问式或引导性问题,还有一些答案非常明显而不需要等候的问题(比如问名字),它们都不符合“等候”这一要求,因此,为保证数据有效性将其排除,最后统计结果如下表:

表4 候答时间统计(单位:秒)

可以看出,两人的等候时间都较长,符合3至5秒的标准.Watson的最长候答时间似乎显得太长,但实际上,两人的候答都没有出现一言不发、让学生自己想的“冷场”.提问后如果没有回应,两人会给出言语上的提示或引导,将问题澄清或简化,17.7秒的候答中,全场安静的时间并不多.这种方式不仅延长了思考时间、降低了问题难度,还增加了师生交流.

因此,候答不是单纯的“等待”,不应长时间冷场,要“留有足够的候答时间,同时灵活运用候答时间”,[6]必要时给出提示和引导.

2.5 答问方式

根据表5,似乎两位教师的答问方式构成都不太合理, “未答”的比例都相当高,Keating为30%, Watson更是达到了55.4%,但正如3.2中提到的,两人使用了大量反问式或引导过渡性问题,均为8个,比例为26.7%和44.4%,这些问题本身就不需回答,其目的在于激发学生反思、引导学生独立思考.去掉这类问题,消极的“未答”实际只有3.3%和11%.

表5 答问方式统计

自愿+自答指定+自答未答n%n%n%26.713.393000001055.4

Keating的“自答”看似也过多,但实际上这些“自答”中有很多都是“前铺垫、后解释”的,而且生动详实,并非纯粹“自说自话”.他的答问体现了“综合”的思想,使用了“自愿+自答”“指定+自答”的复合式答问方法.

所以,优秀教师的答问也不能局限于一种形式,要综合各种方式优点,“自答”时要做好铺垫和解释,不能唱“独角戏”.同时,对于“未答”不能一刀切地排斥,有些问题的目的就不是让学生回答.

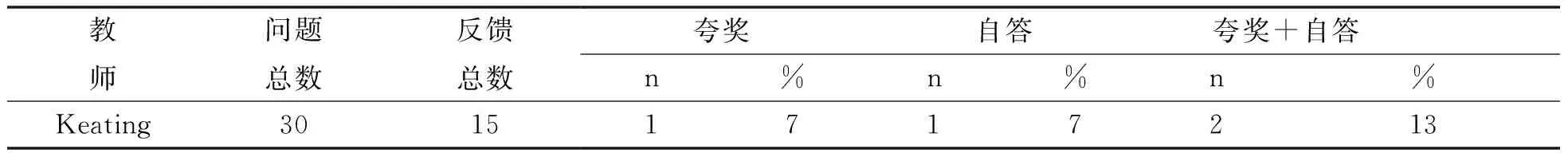

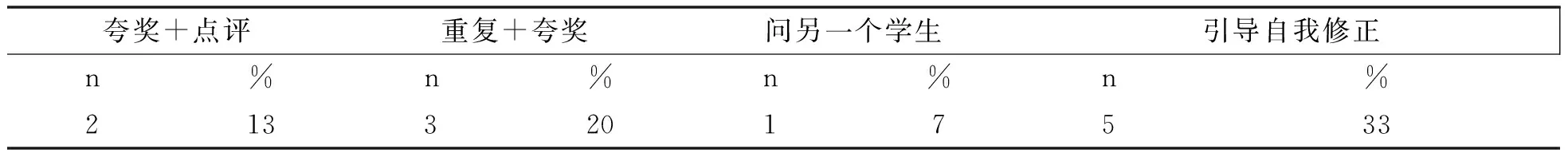

2.6 反馈形式

从表格可以看出,Keating的反馈形式丰富多样,Watson则较少,可能是因为片中可搜集样本偏少.两人的反馈率看似都低,但正如3.5所说,两人的提问中均有8个问题本就不需回答,也就没有反馈,去掉以后,可得出反馈率分别为68.2%和60%,这表明两人在多数时候都会对学生的回答予以积极反馈.此外,两人的反馈形式再次体现了“综合”思想,使用了很多复合式的反馈,几乎没有 “very good”之类的机械夸奖,这和前面提问方式、答问方式的特点不谋而合.

表6-1 “诗”反馈形式统计

夸奖+点评重复+夸奖问另一个学生引导自我修正n%n%n%n%21332017533

表6-2 “蒙”反馈形式统计

而且两人都很重视“引导学生自我修正”,在学生回答后,通过引导提示让学生进一步自主思考,最终得出更深层次的答案,这对于培养学生独立思考的能力和探索精神是非常有效的.

所以,优秀教师的反馈应该要“多样化”“复合化”,“提问方式多样化,区分性选择提问对象”,[7]同时要强调“引导学生自我修正”,促进学生的自我发展,培养独立的思维.

2.7 其他

除上述几点以外,两位教师在课堂提问的其他一些方面也有很多值得借鉴的地方.

首先,提问语言要有自己的风格,Keating的风趣幽默,Watson的犀利直截,都为两人的课堂增色,每个教师都要找到适合自己的风格;其次,课堂秩序方面,要适时打乱位置.走下讲台,来到同学中间,甚至坐下,或者让学生围成半圆、圆圈,拉近与学生的距离,跟每个同学进行答问交流;第三,要有民主、包容的作风,鼓励学生提问、质疑,对于搞怪的学生要循循善诱,但对于屡次挑衅的学生则要坚决制止;最后,提问的内容不应只限于教学,要注意学生的情绪变化,适度关心过问学生的生活.

结 语

本文是在课程思政背景下进行的研究,以两部经典教育类电影为研究对象,从问题类型、提问方式等7方面统计分析片中两位教师的提问模式特点,进而总结出一些关于留学生课堂提问的建议:一、课堂提问应以参考性问题为多,但要把握好度,保证一定数量的展示性问题;二、要根据提问方式的层级来决定其使用频率,多用中等水平方式,适当使用高水平和低水平方式,提问方式要与问题难度相适应,同时,适当使用反问式或引导过渡性问题,鼓励和诱导学生思考;三、贯彻“机会均等”原则,给予每个学生平等的关注,让每个人参与课堂活动;四、候答不是单纯的“等待”,必要时应给予提示和引导;五、课堂提问要渗透“综合”和“多样化”思想,在提问、答问和反馈上,都要适当使用复合式,并做到形式多样化.但本调查由于分析对象数量有限,结论的代表性还需更多样本和实践来检验.