和谐话语分析:缘起、核心概念与应用扩展

2022-04-19赵蕊华

[摘 要]黄国文教授在中国语境下基于所持的生态哲学观提出了生态语言学研究的全新路径——和谐话语分析。和谐话语分析的核心思想是“人的问题”、“和谐”和“话语”。和谐话语分析突破了三个局限,即从语篇分析扩展到行为分析,从对某个或者某类语篇分析扩展到话语体系分析,从对人与自然关系的分析扩展到其他可能影响和谐社会与和谐世界的各种关系和行为的分析。和谐话语分析源自中国语境,同时在国际上受到知名学者的关注。这一全新的话语分析路径不仅适用于具有中国特色的话语分析,还可以扩展到话语体系生态与国际关系生态研究当中。文章以“一带一路”南线的肯尼亚、马来西亚和越南三国媒体关于广州的报道为例,展示了和谐话语分析的相关应用。

[关键词]和谐话语分析;生态语言学;话语体系生态;国际关系生态;黄国文

一、引言

生态语言学在国外发展了半个多世纪,取得了丰富的研究成果,呈现出蓬勃的生机。在20世纪八九十年代,中国学者也注意到了生态语言学(或语言生态学),①但是直到近几年生态语言学才作为一门学科引起国内研究人员的广泛关注。黄国文教授作为该学科的倡导者与主要推动者,不仅广泛引介国外研究成果,还积极开展本土化研究,其和谐话语分析(Harmonious Discourse Analysis)正是生态语言学中国本土化研究最具代表性的成果之一。经过不断发展,和谐话语分析已经形成了较为完整的框架,被广泛应用到各种类型的话语分析实践当中。②

本文基于对黄国文教授前期相关成果的梳理,展示和谐话语分析的缘起、发展和核心概念;同时,通过与黄国文教授进行交流,进一步提出和谐话语分析在话语体系生态与国际关系生态中的应用,并利用“一带一路”南线的肯尼亚、马来西亚和越南三国媒体关于广州的报道为例进行展示,使本文对和谐话语分析的研究更为多元化和系统化。

二、和谐话语分析的缘起与发展

生态语言学的研究起点是1970年豪根(E. Haugen)在奥地利布尔格瓦滕斯坦的学术会议上所作的发言《论语言的生态》。①豪根路径下的研究探讨了语言与其言语社区的关系,涉及语言的生存和发展状态、语言多样性、语言规划、语言与现实世界的互动、语言与生物以及文化的关系等议题,被称为“豪根模式”。20年后,韩礼德(M. A. K. Halliday)在希腊塞萨洛尼基召开的第9届国际应用语言学大会上所作的发言《意义表达的新方法:应用语言学的新挑战》,②开辟了生态语言学发展的另一条路径,由于他研究的是语言与自然的关系,被称为“韩礼德模式”。上述两个传统经典研究模式在中国吸引了大批学者,特别是由于系统功能语言学和批评语言学在中国有着深厚的积淀,许多学者都采用韩礼德模式下的批评路径(也称“生态批评话语分析”)展开研究。

之所以提出和谐话语分析,主要是出于生态语言学在中国的学科建设和实践活动两方面的考虑。学科建设的一个重要内容是“本土化”。本土化不仅代表着推动国外理论与本国环境的融合适应,也代表了创新,这是学科发展不可或缺的,对于生态语言学而言也是同样的道理。实践活动方面涉及中国语境下的问题导向和文化指引。生态语言学产生于以欧洲为主的西方语境,从西方社会所面临的问题出发,深受西方哲学观和价值观的影响。中国的发展轨迹、社会形态、文化传统等都有着自身的特点,一味地采用西方的视角观察、分析和评估中国问题未必合适,这就要求中国的生态语言学研究者实事求是、因地制宜。

和谐话语分析首次提出是在2016年黄国文教授撰写的《外语教学与研究的生态化取向》一文中,该文对“和谐”进行了初步定义。③随后他在2017年的《论生态话语和行为分析的假定和原则》④和2018年的《从生态批评话语分析到和谐话语分析》⑤中对和谐话语分析的研究假定、分析原则、理论依托、与其他话语分析路径的关系等进行了详细介绍。最近几年,黄国文教授等人致力于进一步对和谐话语分析的核心概念(如“和谐”“人”“良知”“平等”“亲近”等)进行深入阐释,并提出和谐话语分析的双层分析框架。⑥

三、和谐话语分析的核心概念

和谐话语分析深受中国传统儒道思想的影响,所持的生态哲学观是“天人合一”,并在此基础上提出了“以人为本”假定以及“良知”原则、“亲近”原則和“制约”原则。这一个研究假定和三个分析原则是指导一切分析(包括对语言的分析以及对行为的分析)的基石。和谐话语分析的理论依托是系统功能语言学,这不仅与黄国文教授多年从事系统功能语言学研究相关,也跟生态语言学与系统功能语言学、批评语言学和话语分析之间的密切联系相关。和谐话语分析的双层分析框架指的是以不同类型语篇(文本)为对象的分析和以相关社会实践为对象的分析。贯穿在研究假定、分析原则、理论依托、分析框架中的核心思想是“人的问题”、“和谐”和“话语”三个关键概念。

(一)一个研究假定和三个分析原则

“以人为本”是以人的问题为本,是从人的问题出发,思考、分析和评估人的问题,并寻找解决人的问题的途径。要解决人的问题,需要充分认识人与他人、与其他物种、与环境之间的亲、疏、远、近关系(亲近原则),需要具备良知的自觉并达到知行合一(良知原则),还需要来自自身、社区和国家不同层面的制约(制约原则)。

亲近原则的哲学基础是“差等”。和谐话语分析中的“和”不是完全相同,而是承认“差异”的和,即承认质(性质、种类)和量(数量、程度)差异基础上的和。世界上不存在完全相同的事物和关系,因此,在认识人与他人、其他物种、自然环境等的关系时需要认清差异,这些差异可能因为所选择的观察起点(“人”或者“非人”)和观察维度(生物的、情感的、时空的、常识的等等)而更加凸显。

良知原则中的“良知”视心为一切认知和经验的起源,其外在表现是对事物价值的判断,并进一步体现在对事物所采取的行动中。因此,良知应该是结合了内心体验、价值判断和相应行动的,例如看到《陕西老汉看自家枣地被淹 红了眼眶》这种新闻报道会感到难过并可能向受灾地捐款,看到有人虐待小猫会心生怜悯并阻止虐猫的行为。因此,良知是知与行的统一,是对是非善恶的判断。这种判断是与生俱来的、自愿的,而不是通过后天受教育获得的,这种天然的观念引导了人们的自觉行动。

制约原则包括个人制约、社区 / 团体制约和国家制约。个人制约除了包含源自良知的制约,更多指的是源自教育的制约。例如人对野生东北虎一般是充满好奇和恐惧的,但是随着对这一动物濒危状况的深入认识,可能会产生对其生存状况的担忧。个人制约是对单独个人的制约,其强制力最低,但却是最根本的。社区/社团制约是在某个特定的区域或者领域对特定的一群人的制约。例如科研工作者要遵守学术道德规范,但是对于非科研工作者来说学术道德规范不存在制约力。国家制约通常是指法律法规对全体公民的制约,其强制力最高、影响范围最广,例如中国对非法捕杀濒危野生动物的犯罪行为判处年限不等的有期徒刑并处罚金。

(二)理论依托和分析框架

1.理论依托

和谐话语分析深受韩礼德的马克思主义语言学观(实践观)、①进化系统类型说(物质世界的物理系统、生物系统、社会系统和意义系统)、②语境观(即时语境的语场、语旨和语式三个功能变量)③和三大元功能思想(概念元功能、人际元功能和语篇元功能)④的影响。

韩礼德的马克思主义语言学观的核心是“实践观”,它与进化系统类型说、语境观和三大元功能都是围绕环境与语言之间的关系展开的,相互之间有着密切的联系。实践观一方面将对语言和语言学的研究置于社会当中,以社会环境作为研究背景;另一方面从实践中的问题出发,将语言和语言学研究应用于解决现实问题,而不是局限于语言学理论构建。但是,语言的社会环境并不是独立于自然环境存在的,而是更广阔的物理系统和生物系统的一部分,具体来说是包含了“生命”要素和“价值”要素的物理系统或是包含了“价值”要素的生物系统。因此,实践中的问题不仅仅是社会中的各种政治、经济、文化、历史等问题,还包括更广阔的涉及生命的问题。语言作为最复杂的系统,包含了生物系统的“生命”要素、社会系统的“价值”要素及其本身的“意义”要素,可以反映实践中的各种问题,并进一步通过对人的意识形态的影响构建现实。语言是一个包含了四个层次的意义系统,分别是语义层、词汇语法层、音系层和语音层。其中,语义层体现了实践中的问题,包括所发生的事情(语场)、事情所牵涉的参与者(语旨)以及事情发生的渠道和媒介(语式),并进一步由词汇语法层的选择体现出来,例如及物性、语气、主位、信息选择等;语音层通过人体的发声器官实现知识、情感和态度的输出。

韩礼德的马克思主义语言学观、进化系统类型说、语境观和三大元功能都离不开环境中人的角色定位和行动协调。人作为社会和自然界的重要参与者,需要了解、分析并解决实践中的问题,通过语言这一多层次系统对社会和自然界中的各种关系和互动进行协调,在“和谐”价值观的指导下实现:(1)物质世界中各个系统内部的和谐,例如生物系统中不同物种间、各种生物与能量和资源间的和谐,社会系统中机构与机构、国家与国家、地区与地区等不同群体间的和谐以及社会、经济、政治、文化和生态等不同领域的和谐,意义系统中语言与其他意义资源之间、语言系统内部以及不同话语体系之间的和谐;(2)物质世界中各个系统的跨系统和谐。生态语言学研究的重点内容之一就是生物系统和社會系统与语言系统之间的和谐。

2.分析框架

和谐话语分析的研究框架分为两个层面,即语篇层面和超越语篇层面。在语篇层面,和谐话语分析利用语境三要素与语言三大元功能的耦合关系,通过分析语篇及物性、逻辑语义、语气、情态、评价、主位、信息的特征和模式,在良知原则、亲近原则和制约原则的指导下考察环境中人的问题是什么、人的问题涉及哪些参与者以及人的问题的发生方式,展示人自身、人与他人、人与社会、人与自然、语言与自然之间的关系和相互作用的动态发展过程。在超越语篇的层面,和谐话语分析在良知原则、亲近原则和制约原则的指导下分析对社会生态和自然生态产生影响的行为和理念,比较突出的两个方面是教育和传统文化(仪式)。在该层面,和谐话语分析考察世界中不同系统资源是如何相互配合,从而推动和谐或者不和谐的价值观和状态的。在这些资源中,语言可能是或者不是主要的资源,其他资源还包括肢体语言、副语言、物理环境、心理环境、历史遗留等等。

(三)三个核心概念

1.“人的问题”

和谐话语分析提出的背景、理论依托、分析原则和分析框架都是围绕“人”展开的(以人为本)。在和谐话语分析中,“人”是一个政治性的概念,主要指“人的问题”。

从广泛的意义来说,政治性涉及政治、经济、文化、历史、社会等多个因素,具有明显的价值取向。在中国语境中,“人”是指人民,而“以人为本”就是以“人民”为本,译成英文是“people-orientedness”。在《和谐话语分析:中国语境下人的问题研究》一文中,“以人为本”的英文说法是“human-orientedness”。①会出现两种不同的译法,是由不同的语境决定的:限制在中国语境下的“以人为本”从中国的实际情况出发,将人的概念解释为可以推动社会和自然可持续发展的群体;在对外传播和谐话语分析时,人的概念被扩展到更广阔范围的人类,而不仅仅是中国语境下的人民或者特指的某个国家或者地区的人。在开展具体的语言和行为分析时,还需要根据具体的语境(特别是语旨)对人进行具体阐释。

“以人为本”从根本上区别于人类中心主义。人类中心主义与宗教和唯心主义关联,将人视为自然的统治者和征服者,强调人的主宰地位,以追求人的利益最大化为目标。“以人为本”受中国传统儒家哲学影响,主张的是“和而不同”,是在承认“差等”基础上的和谐。承认“差等”就是承认世间万物存在质和量的不同,认同和接受现实生活中的伦常法规和等级秩序。与自然界中的其他生物相比,人具有高度能动性和道德意志,是推动社会和自然可持续发展的关键力量。在这一推动过程中,人的问题(包括人所面临的问题和人所制造的问题)就被摆在了突出的地位。这些问题可以发生在不同的领域(社会的、自然的)、不同范围(个人的、群体的、国家的、国际的)和不同方式(语言的、行为的)当中。

2.“和谐”

“和谐”是和谐话语分析最为核心的概念,也是和谐话语分析想要达到的目标,它既指意识领域的价值观,也指物质世界中的状态。作为一种价值观,“和谐”根植于中国的传统文化,同时受到中国社会主义核心价值观的影响。中国传统哲学所主张的“天地以生物为心”“人以天地生物之心为心”“天生万物”“天人合一”等传递了世间万物和谐共处的思想。此外,作为社会主义核心价值观之一的“和谐”是关于事物之间辩证关系的思想,这些关系应该是积极的、恰如其分的。

在和谐价值观的指导下,和谐话语分析致力于推动中国所提倡的和谐社会与和谐世界的构建与发展。要实现和谐社会,就要实现人自身的和谐(物质世界与精神世界)、人际关系的和谐(人与他人)、人与社会的和谐(人与社会中的不同要素)、人与自然的和谐(人与自然界的其他物种和自然环境)。要实现和谐世界,除了上述四个方面的和谐,还要实现语言自身的和谐、语言与自然的和谐以及国家间或地区间的和谐。

3.“话语”

和谐话语分析不仅是对语篇的分析,也是对相关社会实践(行为)的分析,这是建立在福柯对“discourse”的解释基础之上的。②从狭义而言,“话语”特指语言使用,其最主要的表现形式是语篇(书面的或者口头的);从广义而言,“话语”是指一切社会实践的种类和形式,它可以体现在作为意义系统的语言中,也可以体现在物理、生物和社会系统当中。

对话语的分析并非局限在对单个/多个语篇的分析或者对某类语篇的分析,还需要同时关注话语体系的建设,即话语体系生态。对话语的分析也并非局限于对人际关系和人与自然关系的分析,还需要同时扩展到对地区间和国家间关系的分析,即国际关系生态。因此,和谐话语分析中的“生态”涵盖社会、自然和话语体系三个范畴,涉及个人、群体、国家、国际四个层面。

四、和谐话语分析的应用扩展

在黄国文教授已发表和出版的关于和谐话语分析的著述中,他重点勾画了关于人自身和谐、人际关系和谐、人与社会和谐、人与自然和谐的研究。我们在多次交流中谈到了进一步扩展和谐话语分析的构想,这里主要讨论国际交往语境下的话语体系生态和国际关系生态,并在下一节以“一带一路”南线三个国家(肯尼亚、马来西亚和越南)关于广州的新闻报道为例进行展示。

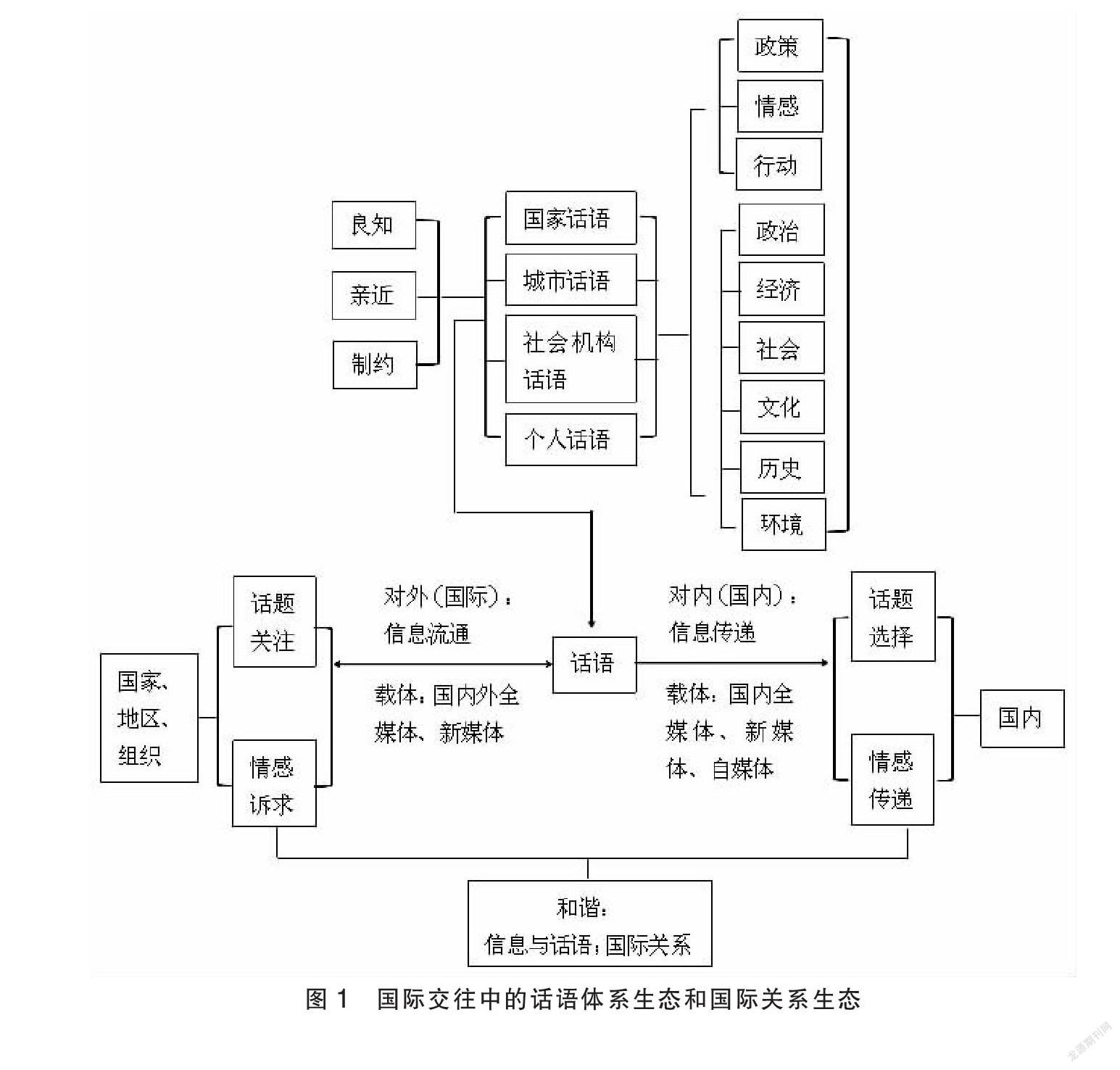

国际交往语境下的话语体系生态和国际关系生态是一个交叉的系统,如图1所示。按照话语展开的层面划分,可分为个人话语、社会机构话语、城市话语和国家话语,其中个人和社会机构是具有国际影响力的个体和组织;按照话语所涉及的维度划分,可分为政策、情感和行动;按照话语所涉及的领域划分,可分为政治、经济、社会、文化、历史、环境等。

国际交往中的话语是同时面向国内和国际的,实现的是信息和情感的对内和对外双向传播,在传播过程中受到良知、亲近和制约因素的影响,是建立在亲近关系判断(可以是国家间和地区间的亲近关系,也可以是话题青睐,还可以是情感趋同)、良知自省(信息传播是否以促进和谐和可持续发展为本)以及多级制约(包括国家制约和国际制约,以国家制约为首要)的基础之上的。对内传播和对外传播有着不同的信息交流方式和信息载体,致力于解决的问题存在差异,而话语建设的方式和目的也有所不同。对内话语向读者传递信息(用单向箭头表示),可以通过选择特定的话题引导读者关注相关领域,通过情感输入引导读者对相关话题的态度和感知,借用国内全媒体、新媒体和自媒体实现信息传递。对外话语形成信息流通(用双向箭头表示),既要实现信息输出,又要了解外部信息需求。外部信息需求可以通过国外全媒体和新媒体获取,包含不同国家、地区、组织对不同话题的关注,以及针对相关话题的态度、情感和判断。在认清外部信息需求的基础上,①完善话语内容和方式,通过涉外平台进行传播,实现信息对接,并发挥国际影响力,由此实现两方面的和谐:一是信息与话语之间的和谐,二是国家之间或者地区之间的和谐。

五、案例分析:广州城市话语

本文选择以城市话语为例进行分析,是因为城市话语是目前和谐话语分析尚未涉及以及话语体系研究中较少涉及的层面。本文在LexisNexis数据库搜集“一带一路”南线九国主要英文媒体中出现“guangzhou”的新闻,时间起点为2015年央视新闻首次在“一带一路”版图中加入“21世纪海上丝绸之路”南线,截至2020年12月。经搜索发现,除中国之外,最多涉及广州报道的三个国家分别是肯尼亚[《民族日报》(Daily Nation)]、马来西亚[《马来西亚国家通讯社》(Malaysia National News Agency)]和越南[《新闻社》(Viet Nam News Agency)]。这些报道一方面展示了一带一路南线国家对广州的不同关注度,另一方面也成为本文分析的数据来源。

对外话语所传递的信息在传播过程中逐层过滤,可能出现信息流失或者扭曲,其产生原因可能与媒体和报道者的认知和价值取向相关,也可能与不同国家的发展现状和国与国之间的关系相关。因此,需要对外部信息进行解析,了解其话题关注和情感诉求,进行信息补足,实现信息平衡,从而调节城市间和国家间的关系,通过话语推动国际语境下城市发展的动态平衡。城市是国家的窗口,话语体系中的城市层面与国家层面紧密相联,因此除了信息差以外,本案例分析中的另一個讨论焦点是“国家关联”。

(一)城市对外话语的国际信息差

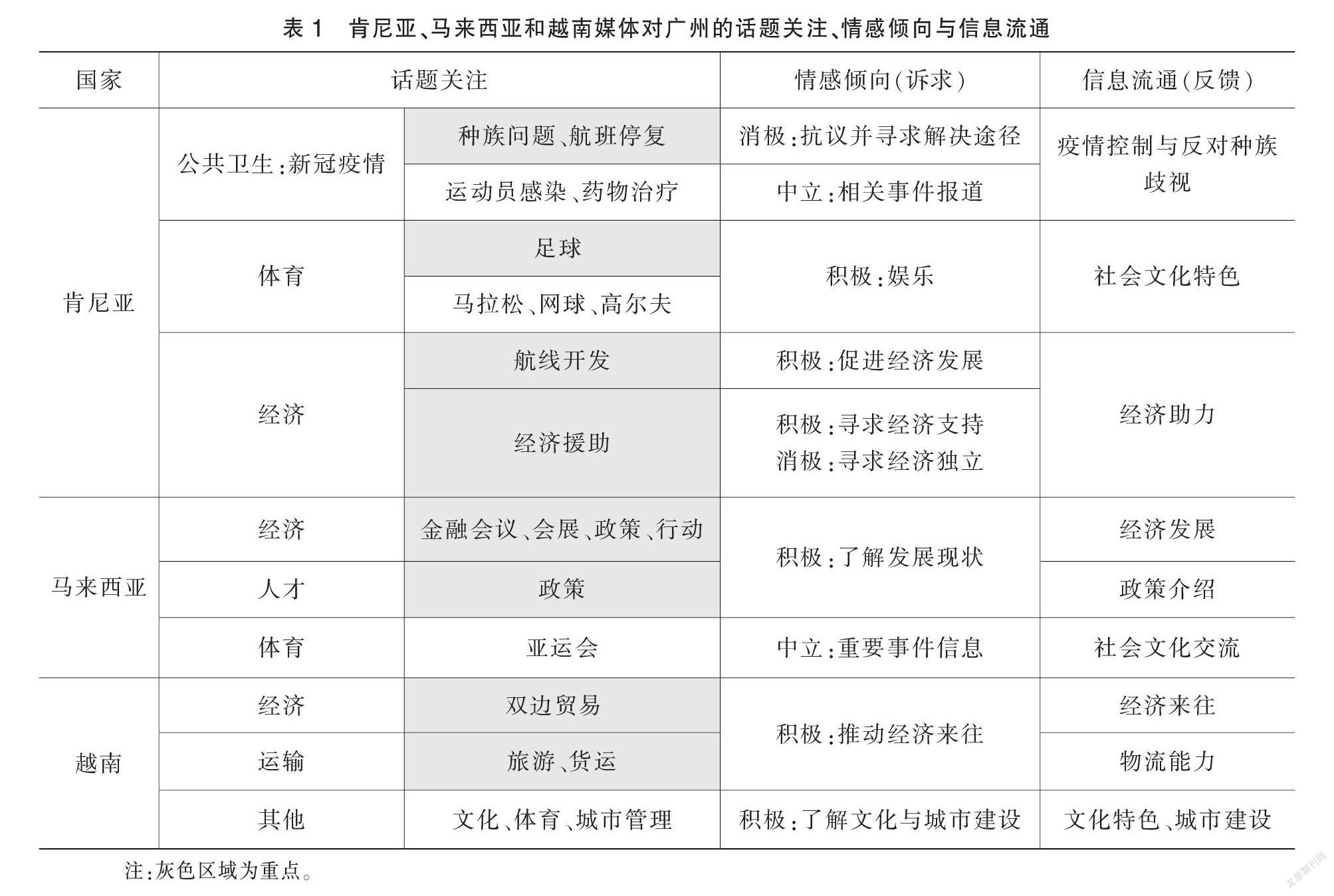

肯尼亚、马来西亚和越南这三个国家的媒体对广州关注的话题不尽相同(亲近),展示了对广州的熟悉度和对广州的定位,表达了不同的情感诉求(亲近、良知与制约),驱动相关信息的流通(问题解决)。

如下页表1所示,这三个国家的话题关注有重合之处也有各自的特点。肯尼亚、马来西亚和越南都关注经济领域。此外,肯尼亚还尤其关注种族问题和体育,马来西亚还关注广州的人才引进,而越南还关注交通运输。整体而言,马来西亚和越南关于广州的报道均呈现出积极的情感倾向,而肯尼亚在涉及种族问题和经济援助时则呈现出消极甚至对抗的情绪。

肯尼亚关注新冠疫情,其中与广州相关的焦点是种族问题与航班停复。特别是在种族问题上,肯尼亚寻求的是中国政府或者广州市地方政府对质疑的解答以及有效的解决措施。肯尼亚媒体对广州的另一个关注点在体育方面,尤以足球为重,这源于广州足球俱乐部在国内外赛事中的突出表现。肯尼亚媒体对广州足球的报道持积极态度,向读者传递正面的信息。这类信息不同于公共卫生、政治、经济等领域,其休闲娱乐性较强,营造的是輕松的氛围。体育关联产业和活动蕴含了丰富的社会文化因素,例如足球体育馆的象征作用:“这与体育馆的象征意义有关,特别是关于广州发展。”(There’s something about the iconography and symbolism of the stadiums, particularly the Guangzhou development.)从这个意义上来说,体育及其周边产业成为对外传播城市社会文化特色的重要渠道之一。肯尼亚媒体对广州的经济报道一方面集中于航线开发与调整,另一方面关注中国的经济援助。对于中国的经济援助,肯尼亚的媒体报道呈现出矛盾的情感,既有积极的一面,也有消极的一面,其中消极情感主要源自对肯尼亚自主发展可持续性的担忧。

与肯尼亚媒体在经济领域的关注点不同,马来西亚媒体对经济领域的报道更侧重国际性会议、会展、政策和行动,关注金融发展与人才引进,呈现出积极的态度。越南媒体对经济的关注在于贸易往来,更注重双边互动,而对运输的关注则旨在推进旅游和货运发展。总体而言,越南媒体报道对与广州的经济往来呈现出积极态度,寻求的是更深入的互动,其中除了贸易往来和运输发展,另一个特点是文化共鸣,这与广州开展的与胡志明相关的活动密切关联。

不同国家对广州报道的话题侧重展现了它们对广州的熟悉度。对于肯尼亚而言,中国的肯尼亚人几乎集中在广州,因此对广州的各个领域和各个区域都较为了解。肯尼亚媒体报道涉及的领域广泛,包括建筑(主要是与足球关联的体育馆)、机场/海关(主要与航线关联)、医院/学校/科研机构(主要与公共卫生事件关联)等等;涉及的区域集中,主要是非洲人聚集的区(如越秀区),更进一步具体到市场(如小北路)。马来西亚媒体在描述经济事件、活动或者会议时涉及的重点区域是南沙,其次是黄埔,这与南沙和黄埔作为经济技术开发区、承办大型国际金融会议、加快人才引进相关。

(二)城市话语中的国家关联

在国际关系中,城市不是脱离国家存在的孤立个体,它在特定领域代表国家形象和国家发展,既可能推动国家间的积极关系,也可能带来消极影响。因此,城市话语不可能脱离国家、区域和国际环境。

为了应对新冠疫情,中国政府对肯尼亚(包括整个非洲)开展了援助,但是集中发生在广州的种族问题却带来了负面影响。肯尼亚媒体通常利用关系过程描述问题,表达国家层面与地方层面的对比,并利用物质过程展示事态发展。例如:

(1)在广州的抱怨与中国在整个非洲大陆抗击新冠疫情的努力所受到的欢迎形成鲜明对比,这周北京(在此代表中国)向该地区的18个国家捐赠了医疗用品。[The complaints in Guangzhou contrast with a welcome reception to Chinese efforts in battling the coronavirus across the African continent, where Beijing this week donated medical supplies to 18 countries. (Apr. 11, 2020) ]

(2)然而,在一场奇怪的命运转折中,这些由大流行病引发的中非关系铰链正在广州出现。[Yet, in a strange twist of fate, these pandemic-inspired hinges of Sino-African relations were coming off in Guangzhou. (Apr. 27, 2020) ]

广州作为冲突焦点所产生的消极后果上升到国际关系层面,影响中非关系。要形成可持续发展的国际关系,城市需要承担起更大的责任。对于种族问题,肯尼亚媒体在发出质疑的同时,也对中国的相关报道进行转载,向读者展示广州市地方政府和中国政府的回应,舒缓国内读者的情绪。例如:

(3)广州市卫生健康委员会主任唐小平说:“……要确保在穗非洲人民的生命安全和健康。”[“... ensure the safety of the lives and health of African people in Guangzhou,” said Tang Xiaoping, director of the Guangzhou municipal health commission. (April 15, 2020) ]

(4)在近期的疫情防控工作中,广州市公安局副局长陈永球谈到,对在穗非洲人民的隔离和核酸检测措施完全遵循了之前对中国公民和其他外国人的措施。[Chen Yongqiu, deputy chief of the city’s public security bureau, said in the recent epidemic prevention and control work, the isolation and nucleic acid testing measures for Africans in Guangzhou fully followed previous measures for Chinese citizens and other foreigners. (April 15, 2020)]

(5)广州当局发布了一系列反对歧视性限制的措施。[The authorities in Guangzhou have issued a raft of regulations against discriminative restrictions. (Apr 27, 2020)]

就广州当地政府的回应而言,一般利用言语过程直接地[如例(3)]或间接地[如例(4)]引用广州市发言人的话语展示信息来源,并利用同位语说明发言人身份,展示信息来源的权威性。这些引语利用物质过程表达所采取的行动,突出广州为了解决问题所作的努力。此外,肯尼亚媒体也从本国视角传播广州的应对措施[如例(5)]。

由于种族问题上升到中肯国家关系层面,肯尼亚媒体同时大量转载中国外交部发言人所传递的有关中国政府行动的信息,利用言语过程展示集中在广州的种族问题受到中国政府的关注。例如:

(6)采取的措施包括提供无差别的健康管理服务,为需要接受医学观察的外国人指定酒店,与外国驻广州总领事馆建立有效的沟通机制,拒绝所有种族主义和歧视性言论。[The measures taken include providing health management services without differentiation, designating hotels for foreigners required to undergo medical observation, setting up effective communication mechanisms with foreign consulates-general in Guangzhou, and rejecting all racist and discriminatory remarks. (April 14, 2020)]

(7)赵(立坚)说:“非洲朋友可以期望在中国得到公平、公正、亲切、友好的对待。”[“African friends can count on getting a fair, just, cordial and friendly reception in China,” Zhao said. (April 14, 2020)]

除了种族问题,经济领域的航线开发也突出了广州在中非交往中的重要地位。在肯尼亚媒体中,广州甚至成为中国的“代名词”。例如:

(8)在中国南方航空公司将其内罗毕至广州的航班从两班增加到三班后,肯尼亚和中国之间的旅游业和总贸易得到了极大推动。[Tourism and general trade between Kenya and China got a major boost after China Southern Airlines increased its Nairobi to Guangzhou flights from two to three. (May 30, 2018)]

马来西亚媒体通过广州关联中国主要是利用关系过程。例如:

(9)从历史上看,中国的民族复兴可以追溯到广州以及这个城市变化所反映的国家发展。[... historically China's national rejuvenation can be traced back to Guangzhou and the changes of the city reflect the development of the country. (Nov 24, 2020)]

(10)广州是世界其他国家了解中国这一努力的窗口。……了解中国的一个关键是了解这个城市如何追求城市改造。[Guangzhou serves as a window for the rest of the world to understand China's such endeavor. .... A key to understanding China is figuring out how this city pursues urban regeneration.(Nov 24, 2020)]

同样,国家关联和话题倾向与对广州的定位相关。肯尼亚媒体中的国家关联主要出现在种族问题中,关注行使行政职能的广州市的回应,并上升至中国政府的回应。而在经济领域对中非航线的开发集中体现在新增直达广州的航班,这依赖于广州的经济地位。而马来西亚媒体的焦点则集中在广州建设和发展的综合性表现。

(三)小结

本节主要在亲近、良知和制约三个原则的指导下简要分析了三个国家媒体关于广州的报道,展示了国际语境下城市话语的多层面、多维度体系,包括话题倾向(城市间或国家间的何种话题更为亲近,何种话题更为疏远)和情感倾向(积极的情感建立了更亲近的关系,消极的情感可能使关系疏离),以及城市间问题尤其是上升到国家层面的问题(发现问题并从良知和制约角度寻求问题解决),从而为在和谐话语分析视角下寻求城市话语在话语体系中的协调和國际关系的协调提供一些思考。

六、结语

本文对黄国文教授提出的和谐话语分析进行了梳理、阐释和拓展,突出了该路径的核心思想——“人的问题”、“和谐”和“话语”。和谐话语分析可以总结为:从人的问题出发,在“和谐”的价值观和“天人合一”的生态哲学观的指导下,分析、解释、评估和推进人自身的和谐、人际和谐、人与社会和谐、人与自然和谐、语言与社会和自然和谐、国际关系和谐。因此,和谐话语分析致力于突破三个局限:从语篇分析扩展到行为分析;从对某个或者某类语篇分析扩展到话语体系分析;从对人与自然关系的分析扩展到其他可能影响和谐社会与和谐世界的各种关系和行为的分析。和谐话语分析源自中国语境,同时在国际上也受到知名学者的关注。①这一全新的话语分析路径不仅适用于具有中国特色的话语分析,还可以应用到具有国际视野的各类生态教育和国际对话当中。

责任编辑:胡颖峰

[作者简介]赵蕊华,中山大学外国语学院副教授(广东广州 510275)

[基金项目]广州市哲学社会科学发展规划2020年度课题羊城青年学人项目“‘一带一路’南线国家主流媒体中广州国际形象的话语建构与策略研究”(2020GZQN01)

①参见郑通涛:《语言的相关性原则——语言生态学初探之一》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)1985年第4期;李国正:《生态语言系统说略》,《语文导报》1987年第10期;李国正:《生态汉语学》,长春:吉林教育出版社,1991年。

②参见谭晓春:《和谐共生:生态诗歌的话语分析——以《一个真实的故事》为例》,《外国语言文学》2018年第5期;卢健、常晨光:《有益性话语中的变与不变:两首《洪湖水》的和谐话语分析》,《外语教学》2019年第5期;武凌云:《网络语言生态文明建构的和谐话语分析模式》,《中国社会科学报》2019年12月10日,第9版;赵蕊华、黄国文,《汉语生态和谐化构建的系统功能语言学分析》,《外语研究》2019年第4期;孙莉、杨晓煜:《评价理论视域下的和谐话语分析——以2018年“百篇网络正能量文字作品”为例》,《中国外语》2020年第4期。

①E. Haugen, “On the Ecology of Languages,” Talk delivered at a conference at Burg Wartenstein, Austria, 1970.

②M. A. K. Halliday, “New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics,” Journal of Applied Linguistics, no.6, 1990, pp. 7-16.

③黄国文:《外语教学与研究的生态化取向》,《中国外语》2016年第5期。

④黄国文:《论生态话语和行为分析的假定和原则》,《外语教学与研究》2017年第6期。

⑤黄国文:《从生态批评话语分析到和谐话语分析》,《中国外语》2018年第4期。

⑥参见黄国文、赵蕊华:《什么是生态语言学》,上海:上海外语教育出版社,2019年;黄国文、赵蕊华:《功能话语研究新发展》,北京:清华大学出版社,2021年;赵蕊华、黄国文:《和谐话语分析框架及其应用》,《外语教学与研究》2021年第1期;Huang Guowen & Zhao, Ruihua, “Harmonious Discourse Analysis: Approaching Peoples’ Problems in a Chinese Context,” Language Sciences, vol. 85, 2021, pp. 1-8.

①M. A. K. Halliday, “Language in a Changing World (occasional paper),”Applied Linguistics Association, no. 13, 1993, pp. 62-81;J. R. Martin, “Grammar Meets Genre: Reflections on the Sydney School,” Arts: The Journal of the Sydney University Arts Association, no. 22, 2000, pp. 47-95;韩礼德、何远秀、杨炳钧:《系统功能语言学的马克思主义取向——韩礼德专题访谈录》,《当代外语研究》2015年第7期。

②M. A. K. Halliday & C. M. I. M. Matthiessen, Construing Experience through Meaning: A Language-based Approach to Cognition, London: Cassell, 1999.

③M. A. K. Halliday, Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning, London: Arnold, 1978.

④M. A. K. Halliday & C. M. I. M. Matthiessen, Halliday’s Introduction to Functional Grammar(4th edition), London: Routledge, 2014.

①Huang Guowen & Zhao, Ruihua, “Harmonious Discourse Analysis: Approaching Peoples’ Problems in a Chinese Context,” Language Sciences, vol. 85, 2021, pp.1-8.

②M. Foucault, The Archeology of knowledge. London: Tavistock Publications, 1972.

①李宇明:《語言在全球治理中的重要作用》,《外语界》2018年第5期。

①参见A. Stibbe, Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By(2nd edition), London: Routledge, 2021, pp. 211-212; S. J. Cowley, “Ecolinguistics Reunited: Rewilding the Territory,” Journal of World Languages, vol. 7, no. 3, 2021.