数码编织

2022-04-19赵芳赵宇金文

赵芳 赵宇 金文

教学背景

本节课隶属小学六年级信息技术学科程序设计模块。根据皮亚杰的认知发展理论,小学高年级学生正处于具体运算阶段向形式运算阶段过渡的时期,在认知方面缺乏从具象到抽象的经验和内驱力。在教学设计时,需要提供他们熟悉的具体事物来做支持,帮助他们学会概括和解决问题的思路和方法,从而提升思维水平。

数码编织的学习,让学生亲身体验计算机辅助设计的过程,从具象任务到抽象建模,步骤分解,多次调试,最终设计出合理可行的作品,锻炼了学生的计算思维,同时也提高了他们数字化学习与创新的核心素养。

教学目标

1.理解计数循环结构的概念及用法,学会使用计数循环抽象出绘制正多边形的程序模型。

2.通过分析多样的解决方案,辨析不同的程序结构。

3.在设计图样的过程中,能够将抽象的程序与实际的图案设计相联系,利用计算机实现问题的自动化求解,能有意识地总结解决问题的方法并进行迁移。

教学重点与难点

教学重点 理解并应用计数循环结构与循环的嵌套进行绕线画图样设计。

教学难点 能够抽象化地分析程序结构,培养运用程序自动化求解问题的意识。

教学过程

一、欣赏作品,确定主题

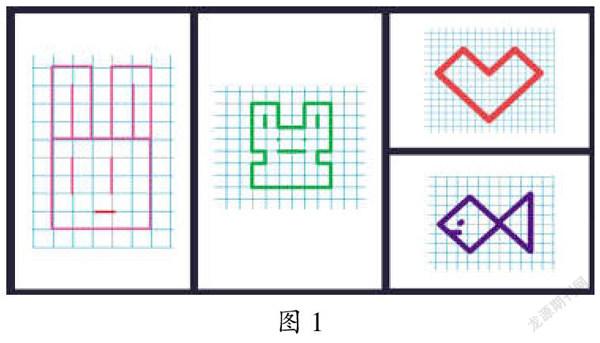

教师带领学生欣赏上节课使用软件设计的十字绣图样及实物作品,如图1。

师:十字绣图样设计让我们学习了落笔、抬笔、清除等指令和顺序结构,基于这些知识,这节课我们再来学习如何设计绕线画图样。

教师联系实际,举例说明什么是绕线画,明确本节课的学习任务。

二、模拟编织,学习新知

师:首先请大家想一想,我们如何运用指令画一个正方形?

师生合作模拟数码编织正方形。学生说程序指令,教师根据黑板上的指令贴片进行模拟编织。

师:一共用了几行指令?这段程序是什么结构?能不能简化这段程序?

生:8行,顺序结构,可以使用“重复执行几次”指令简化程序。

教师引导学生分析,并尝试修改程序指令。

师:改写后,程序变成了什么结构?(板书:循环结构)这是循环结构的一种,叫作计数循环。

教师板书补充课题:“计数循环”,并引导学生总结计数循环的优点,指出程序中重复的部分称为循环体。

师:请大家尝试使用“重复执行几次”指令绘制一个正多边形。

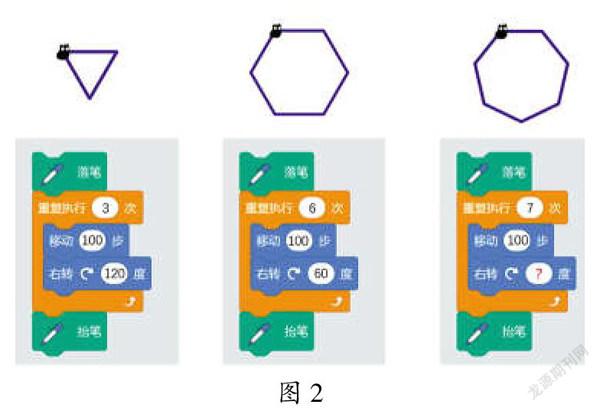

学生自行操作,设计绘制正多边形的程序,如图2。

教师分别提问:绘制正三角形、正六边形、正七边形分别需要重复执行几次?旋转多少度?正七边形旋转角度似乎不太好计算,怎么办?

学生思考并讨论,随后教师出示相应公式及程序,如图3。

教师总结规律:在编写绘制正多边形的程序中,循环次数即为边数,移动步数即为边长,转动角度为360÷边数,具体计算过程可以交给电脑完成。

设计意图:将具体事物抽象化,抽象出正多边形的特征,引导学生总结绘制正多边形的程序模型,正确设置模型参数,指导学生利用计算机实现问题的自动化求解,帮助学生有意识地归纳解决问题的方法并进行迁移。

三、思维提升,关注程序结构

师:田字格图样用计数循环该怎么绘制呢?请大家尝试做一做。

学生观察并思考,尝试编程实现。

学生展示程序,并分享不同的程序绘制思路。

思路1:先画正方形外框,再画中间十字。

思路2:画4个小正方形,移动起始点。

思路3:画4个小正方形,旋转起始点。

教师给学生提供不同的实物学具,模拟展示田字格图样的绘制过程。教师提出可以使用2个循环嵌套解决问题,并邀请学生尝试在黑板上摆一摆程序指令贴片,展示循环嵌套结构。

师:对外面这层循环而言,哪部分是循环体?它的作用是什么?

教师帮助学生明确外层循环的循环体指令部分,说明其作用是重复画正方形,并旋转角度。

设计意图:引导学生使用多种方法解决问题,激发其勇于探究的精神;实物演绎、改写程序,帮助学生理解循环嵌套的意义和作用。

师:如果用“匚”这个符号表示循环结构,用“一”这个符号表示顺序结构,那么这3段程序分别该怎么表示呢?

学生思考讨论,并画出符号化示意图,如图4。

师:对比这3种方法的程序脚本,我们发现这3段程序分别为包含1个循环的顺序结构、包含多个循环的顺序结构和2个循环套在一起的结构。请大家观察图形(如图5),思考如何用循环嵌套进行绘制。

学生认真思考,并动手编写程序绘制图样。

设计意图:让学生辨析不同的程序結构,并学会使用循环嵌套绘制多个重复的多边形,突破本节课难点。

四、设计图样,合理创作

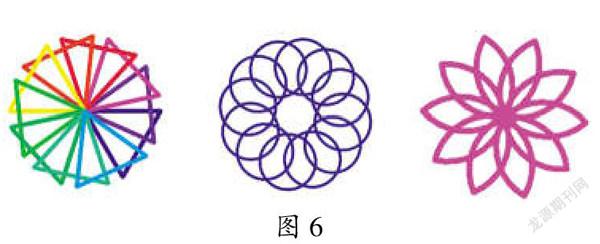

师:观察几个图形(如图6),想一想它们是怎么实现的。

生:可以通过修改基本程序的颜色、位移、嵌套次数……

激发设计灵感后,学生自主创作,用循环嵌套结构,设计出自己的绕线画图样。

教师提醒学生注意设计的合理性,循环次数不可设置过大,否则很难制作出绕线画图样实物成品。

设计意图:理解程序中“不变与可变”的部分,丰富图样变化;联系实际,领会基于真实生活的合理设计的重要性,并不断提升审美情趣。

五、分享交流,总结拓展

师:今天学习的循环结构最重要的作用就是有规律地进行重复。重复是一种常用的设计方法,在实际生活中随处可见设计的重复之美。而程序设计中,利用循环结构很容易就可以实现重复。请同学们课后开展实践活动,将自己设计的图样打印出来,尝试制作一幅真正的绕线画。

教学反思

一、通过数码编织的任务设计展开学科融合的项目学习

通过一个个项目任务,学生直观感受了数码编织,将程序、设计、艺术、生活等联系起来,逐渐在程序设计与实物编织中建立关系。鼓励学生进行课后拓展实践,将信息技术、数学、美术、劳动等学科融合,引导学生有目的、有创意地进行设计,体会项目制作和数字化学习与创新的全过程。

二、多样呈现方式,促进学生理解,注重结构认知,培养抽象能力

本节课通过模拟编程、指令贴片、实物演示等方法,帮助学生一步步形成认知框架,逐步理解顺序结构、循环结构、循环嵌套,突破了重难点,提升了学生的信息技术核心素养。特别是在绘制田字格图样任务中,使用到程序设计中的“封装”思想,引导学生发现可以用多边形组成复杂图样。而循环结构中,计数循环与条件循环存在一定的关系,初学者很难规范使用流程图,此阶段采用符号化表达可以有效培养学生的抽象能力。

赵芳 中国人民大学附属中学实验小学信息技术教师,软件工程硕士,曾任全国中小学信息技术创新与实践大赛创意编程类项目执行裁判。多节程序类课程案例的设计与实施分获北京市海淀区“世纪杯”教学基本功展示比赛特等奖和一等奖。

赵宇 中国人民大学附属中学实验小学信息技术教师,高级教师,国家首批STEM种子教师,北京市十佳科技教师。