置换与引用:儒家书院景观中的佛教文化特征

2022-04-19许舒过伟敏王馨怡

许舒 过伟敏 王馨怡

摘 要 以景观形态学和历史学考察为基础,通过文献研究、田野调查及系统分析比较等方法,探寻儒家书院景观中的佛教文化特征及其产生的深层原因和途径。经分析发现,儒家书院景观中与佛教文化相似的文化特征一部分是受相同的社会环境及自身文化影响形成的,另一部分是受佛教文化的影响形成的。儒家书院景观中佛教文化特征的形成途径主要通过对佛教寺庙的选址、空间的置换以及佛家山水思想和建筑装饰的引用,经由儒士对佛教文化的学习、模仿以及民间匠人的创作实现。研究最后指出儒家文化博大与包容的特性造就了带有佛教文化特征的儒家书院景观。

关键词 儒家书院景观;佛教文化;选址;山水景观

引用本文格式 许舒,过伟敏,王馨怡.置换与引用:儒家书院景观中的佛教文化特征[J].创意设计源,2022(1):22-26.

Replacement and Reference: The Buddhist Cultural Characteristics in the Landscape of Confucian Academies

XU Shu, GUO Weimin, WANG Xinyi

Abstract: Based on the landscape morphology and history, this paper explores the Buddhist cultural characteristics in the landscape of Confucian academies as well as the deep-rooted causes and ways of its formation through literature research, field survey and systematic analysis and comparison. The analysis reveals that cultural characteristics similar to those of Buddhist culture in the landscape of Confucian academies are partly influenced by the same social environment and their own culture, and partly influenced by Buddhist culture. Such landscape is formed by several key factors: the site selection of Buddhist temples, the replacement of space, the reference of Buddhist landscape ideas and architectural decoration, the study and imitation of Buddhist culture by Confucian scholars, and the creation of folk craftsmen. This paper finally concludes that the broad and inclusive nature of Confucianism has created landscape with Buddhist cultural characteristics in Confucian academies.

Key words: the landscape of Confucian academies; Buddhist culture; site selection; landscape

[基金项目]本文系 2020 年度江苏省研究生科研与实践创新计划项目“苏南地区书院景观变迁研究”(项目编号:KYCX20_1884);2018 年度江苏省高校哲学社会科学研究重点项目“江苏近代外来建筑式样本土化及其谱系研究”(项目编号:2018SJZDI146)阶段性研究成果。

引言

儒家书院产生于唐代,后因清末光绪新政而被迫改制为学堂,退出历史舞台。它是中国古代士人读书、修书、藏书,以及进行各类教研活动的重要场所[1],儒家书院也因此成为儒家文化的重要标志。尽管如此,儒家书院的发展和变化并不仅仅受到儒家文化的影响,还受到来自地方文化和宗教文化的浸染。现有书院景观文化的研究也多有涉及这两个方面,如杨慎初在其著作《中国书院文化与建筑》中就谈到了书院与地方文化的关系,指出书院建筑吸取了地方建筑特色;罗明在其博士学位论文《湖南清代文教建筑研究》中指出书院的选址与布局受到佛教思想和建筑的影响。然而,既有的研究着重于讨论书院营建的整体特征,对于特定文化影响的讨论还较为宽泛,针对性不强。基于此,本文在前人研究的基础上,以佛教文化与儒家书院的关系为切入点,通过对中国儒家书院景观的选址、空间的布局和山水的营建等方面进行景观形态学和历史学的考察,深入挖掘儒家书院景观中的佛教文化表征及其成因,力求获得进一步的发现。

一、佛教与儒家书院的产生和发展

佛教在儒学的发展过程中,与之形成了竞争态势。两者在中国古代共同的社会环境中,为获得传播和发展都极力争取统治者的认可与民众的接纳。佛教于两汉之际传入中国,原有的以儒家为主、糅合阴阳五行及天人感应思想的宗教文化格局随之被打破[2]。虽然自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”开始,历代统治者多因儒家学说能够有效维护皇权而以儒术为尊。但动荡的社会环境导致民众生活困苦,而佛教强大的精神慰藉功能吸引了大量的信徒,從而引起官方的高度重视,甚至在部分历史时期,成为官方重要的政治工具,进而与儒学形成并立之势。与此同时,佛教宣传教义的方式和教义内容也为儒学发展提供了学习借鉴的对象,也由此促进了儒家书院的产生和发展,这可以从官方与儒士两方面的推动作用看出。

官方通过创建类似佛教寺庙的儒家典籍整理机构,推动了官方书院的形成。随着隋唐时期佛教的快速传播和发展,最早的集著述、藏书、讲学等功能于一体的书院出现了。唐太宗李世民敕建于唐贞观二年(628 年)的龙兴讲寺,是世界上现存最早的集佛教与佛学教育为一体的书院[3]。官方创办的丽正书院于唐开元五年(717 年)创立[4],是目前学界广泛认可的儒家书院的起源,其创立时间要晚于龙兴讲寺近 80 年。值得注意的是,官办书院的首创者唐玄宗是为了巩固其政权,在全面打压、抑制佛教的同时创设丽正书院的,旨在通过这一新设机构,整理、收藏儒家典籍。而这种“大收群书,以广儒术”的做法很可能也是受到佛教寺庙宣传教义方式的启发。

儒士通过学习借鉴佛教的传道方式和教义,也推动了民间书院的发展。由于佛教的广泛影响在一定程度上削弱了统治阶级对儒学的依赖以及民众对儒学的学习和遵从,使得儒士产生了忧患意识,他们开始主动借鉴佛教文化,在丰富儒家学说的同时,完善儒学原有的传道方式。在佛教全面渗透以及各朝代封建统治者的倡导下,作为传道场所的佛教寺庙遍地开花。杜牧《江南春》中的一句诗“南朝四百八十寺”便是这一情况的真实写照。又因科举制度的影响,使得通过官学学习入仕对广大儒士产生了较大的吸引力,民间虽然已有书院作为儒学的传播场所,但难以获得发展,于是便有了唐代黄滔、北宋杨时、南宋朱熹等人借寺庙授徒讲学之举。著名的无锡东林书院也是杨时在游历东林寺后,受到白莲社传道方式的启发所创立的,其创建目的就是为更好地继承和传播儒家学说[5]。另一个更具说服力的例证是《白鹿洞书院揭示》的制定,作为宋代四大书院之一的白鹿洞书院成为后世诸多书院办学的参照对象,其教条也被奉为历代书院教条的准则。后世儒家书院相关史料记载中类似“仿白鹿洞规,以程讲课”[6]的说法屡见不鲜。而《白鹿洞书院揭示》在很大程度上參考了禅林清规,朱熹在制定学规时曾指出:“只做禅苑清规样做,亦自好。”[7]可见禅林清规不仅为朱熹所熟知,也得到了他的高度认可。禅林清规也由此通过《白鹿洞书院揭示》影响到后世的众多书院。

由此可知,官方对儒学和佛教的态度与政策,以及儒士对佛教文化的主动学习这两方面的共同作用,推动了儒家学说的传播和儒家书院的形成,并进一步促进了儒家书院教学制度的发展,使儒家书院逐步走向成熟。在此前提下,佛教文化的影响逐渐通过儒家思想物质形态的书院景观体现出来。

二、选址与空间的置换

儒家书院与佛教寺庙在选址和空间布局上常有高度的相似性,很多情况下几乎是将同一场地的具体使用功能进行置换。

(一)选址

自儒家书院出现起,就常有书院和寺庙比邻而建的情况,有时还有寺庙与书院相互“夺地”的情况发生。唐诗《题宇文裔山寺读书院》中提及的书院就是“草阁连僧院”,宋代江宁府有选址于天禧寺侧的南轩书院[8],元代句容茅山书院迁址金坛顾龙山与圆通庵毗邻,明代苏州的和靖书院从虎丘西岩寺旁的旧址迁址到苏州城内的龙兴寺废基 [9]等实例,无不表现出儒家书院与佛教寺院选址的高度一致性。形成这一现象的缘由,除了儒、佛文化本身对环境的相似偏好和共同社会环境的影响之外,也是儒士与僧人密切交往的结果。

首先,书院与寺庙选址的相似是儒家文化与佛教文化同样认可自然环境的结果。有人将佛教寺庙的选址作为影响儒家书院选址的主要因素之一,这是不准确的,实际上,书院选址更多还是受到儒家文化的影响。佛教在两汉时期传入中国,而在更早之前的春秋时期,作为儒家学派创立者的孔子便有“仁者乐山,智者乐水”[10]之说,且有“孔子游乎缁帷之林,休坐乎杏坛之上。弟子读书,孔子弦歌鼓琴”[11]的记载。《论语撰考谶》亦有注曰:“夫子教于洙泗之间,今于城北二水之中,即夫子领徒之所也。”可见儒士教习于自然山水环境中的偏好自孔子便开始了。佛教寺庙的选址也与佛教自身的历史渊源相关,相传释迦牟尼在森林中苦修,最终在一棵毕波罗树下证悟得道,这使得信徒们也十分重视禅修,并希望通过深山茂林环境帮助自己大彻大悟,修得正果。故而,从文化渊源上看,儒家书院与佛教寺庙的选址都青睐山水环境的情况,实际是由各自的文化渊源决定的,并非相互影响的结果。

其次,书院与寺庙选址的相似是受共同社会环境影响的结果。最为显著的就是受战乱的影响,大量僧人、儒士为躲避战火迁徙至山林当中,山林成为他们远离灾祸、修行治学的清净之处。虽然在魏晋时期真正意义上的书院尚未出现,但与书院相近的私学以及儒士隐居山林治学的传统已逐渐形成,并影响到后世书院的选址。特别是在唐代,书院形成的初期,儒士依然深受隐逸思想的影响,因此书院的选址仍旧偏重山林环境。之后,因唐末五代十国的战乱动荡,使得唐代盛世中逐渐归于市井读书、研学的儒士们为求取避乱清净之地治学,重新聚集到山林中,再次强化了山林选址的倾向。到了宋代,著名学者王应麟还特别在其著述的《玉海》中指出“国(宋)初,斯民新脱五季锋镝之厄,学者尚寡,海内向平,文风日起,儒生往往依山林,即闲旷以讲授”。

最后,书院与寺庙选址相似也是儒士与僧人密切交往的结果。一方面,僧人慷慨助学,为儒士提供寺庙房舍助其学习,从而使得儒士乐于与僧人亲近,久而久之出现了将寺庙作为儒家书院的情况。唐代的尹和靖隐居于苏州虎丘西庵读书,宋代时,当地官员曹豳将此处改建为和靖书院。宋代岳麓书院最初也是僧人为无处栖身的儒士提供房舍的地方,之后潭州太守朱洞在寺庙房舍的基础上捐资兴建了书院[12]。宋代无锡的状元蒋重珍少时被雪浪庵的住持收留,在庵内的谭云阁读书,之后此地被后人改建为书院。另一方面,旧社会僧人在佛教教义的熏陶下,相对普通民众具有更高的文化素养和品格,这使得儒士乐于与其交往,进而将书院设于与寺庙的相邻之处。明代无锡致仕官员邵

宝常与慧山寺寺僧有唱和、喝茶等各类交往活动[13]371-428,他还与慧山寺住持圆显共同编著了《慧山记》一书。邵宝所创建的尚德书院就与慧山寺毗邻,而他创建的另一所书院,也就是二泉书院所在的地块又是从慧山寺购得的[13]372。

(二)空间

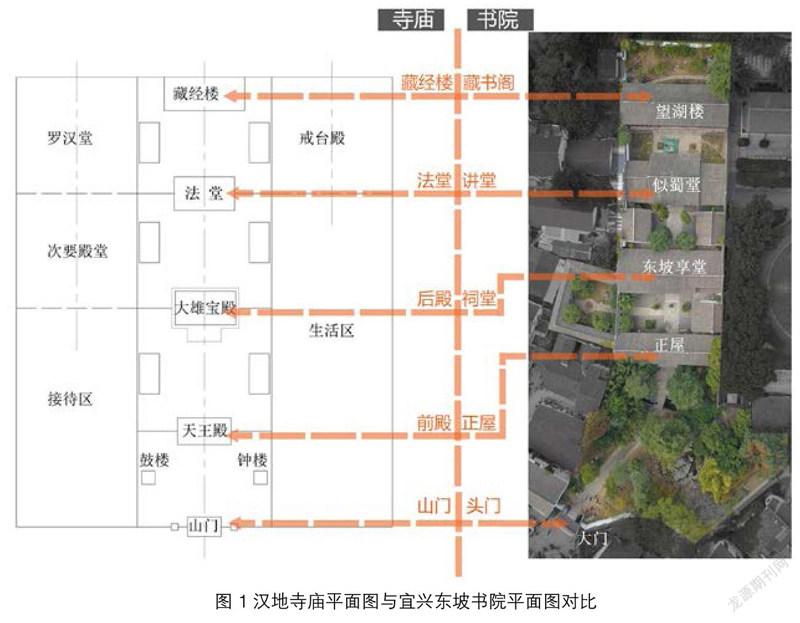

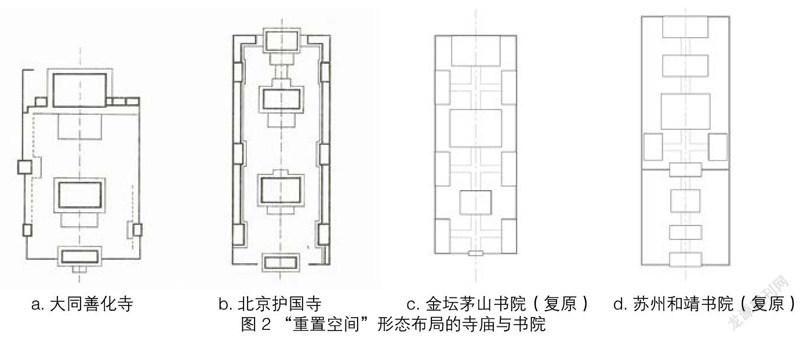

与选址相比,佛教对儒家书院的影响主要有儒家书院直接占用原有寺庙的空间,或新建儒家书院的堂舍是模仿寺庙的空间结构。如南宋泉州的泉山书院,原为天宁佛寺,因知县赵瑶着力改变泉州当地不重理学而祀佛老的民风,强行搬迁天宁佛寺而将原址改建为泉山书院。更直观的例子还有江苏宜兴的东坡书院,该书院并未占用寺庙旧地,但从其建筑平面上看,与很多寺庙一样采用了串联式的布局,且轴线建筑功能的安排与汉地寺庙轴线的功能安排高度吻合(见图 1)。再有如元代苏州的和靖书院、金坛茅山书院的庭院等采用了寺庙常用的“重置空间”形态进行布局(见图 2)。仔细观察这种儒家书院与佛教寺庙空间置换现象的达成,实际是以相似的使用需求为基础的,即两者皆需要有藏书之处——藏经楼与藏书阁;皆需要有传道之所——法堂与讲堂;皆需要有祭拜空间——大殿与祠堂。同时,传道与祭拜场所在不加横墙封闭的重置空间院落中更有利于人流的活动,方便祭祀仪式和讲会等活动的展开。相似的使用需求和重点功能为书院和寺庙的空间置换提供了便利。而这些相似又源于儒学对佛教宣传教义方式的吸收内化,这主要包括对佛教学规和管理体制的学习借鉴。以书院的开讲仪式和升堂讲说为例,就是仿照寺庙讲学前礼敬佛、法、僧三宝的仪式设立的。仪式要求在开讲前,众人到大殿或祠堂向“先师”的神位参拜,而后才能“登讲席、三肃揖、鸣讲鼓”正式讲课,其过程与佛教的开讲仪式高度相仿[14]。儒学学习佛教的宣传教义的方式,使得其教学形式与佛教相仿,进而对空间功能的要求相仿,最终导致作为教学场地的儒家书院空间布局与作为传道场所的佛教寺庙高度相似。

三、山水和装饰的引用

儒家书院的人工山水和建筑装饰中也常有佛教文化元素的体现。这些元素转移到儒家书院的景观中,虽然在形态上并没有显著变化,但是普遍存在含义上的儒学加工。儒家书院通过与佛教寺庙中外形幾乎相同的山水与建筑装饰来表达儒家思想,这种现象更近似于对佛教文化内容的引用。

(一)山水景观

自宋代以后,儒家书院逐渐由山林汇聚至城市。在城市环境鲜有自然山水相伴的情况下,儒士们开始通过人工营建山水景观来满足其对美景的偏好。不过,有别于私家园林与皇家园林追求享乐的山水景观,儒家书院的庭院空间是在课余为师生提供休憩、静思的场所。同时,营建者通常将大部分财力、人力投入到书院房舍的修建中,以确保书院师生基本的学习生活需要,故而在叠山理水方面的投入非常有限。正因如此,书院中山水花木大多处理得十分简洁,常常是一块竖石或一处土丘即为山川,一缕细水或一方浅池即成江湖,一棵树或一丛花便是深林、花海。像是南宋建康的明道书院、元代镇江的淮海书院、明代无锡的东林书院等规模宏大的书院,其史料中对房舍之外的景物描写都仅有少量花木和一处泮池或荷池。营建者希望学子们能够由简单的景观陈设以小见大,乐山、乐水,成为仁者、智者。而这种抽象、简练的造景方式,是受到源自唐代华严宗和禅宗的“理一分殊”思想的影响。为巩固和提升儒学地位,大儒们深入钻研佛学思想,以期获得促进儒学发展的方法,在此背景下,“理一分殊”思想在宋代成为理学的重要议题。不仅如此,程朱理学奠基人之一的朱熹还借用永嘉玄觉禅师《证道歌》中的名句“一月普现一切水,一切水月一月摄”诠释何为“理一分殊”。书院极简的山水景观也正是通过“一”见“一切”的手法来概括和展现天地山水、自然万物的。即便如此,儒家书院中的山水景物仍然有源自儒家文化自身的渊源与释义。诸如方塘这一水景,造型简洁,在很多书院中都有出现,有启迪智慧的寓意,而其渊源就始于理学大家朱熹的诗作《观书有感》,诗中以清澈的池水作比喻,指出知识需要不断更新,治学者需要像不断汇入水源的池水那样,不断学习探索,使自己保持活力。

(二)建筑装饰

相较于山水景观,儒家书院的建筑装饰对佛教文化的借用则更为直接和明显。常常有各类寺庙中常见的装饰元素出现在儒家景观中,诸如莲花、狮子、万字符、摩尼宝珠等典型佛教元素被装饰在儒家书院的屋脊、门窗、铺地等位置(见图 3),这些佛教装饰元素在儒家书院景观中的出现体现了儒士们思想上对佛教文化的接纳和吸收。佛教传入中国,发展迅速、影响广泛,上至皇室宗亲下至平民百姓,都或多或少受到其文化的熏染,人们普遍了解佛教中各种符号的寓意。儒士从汉地芸芸众生中来,也顺理成章地吸收了相应的内容,他们作为普通人,在追求儒家理想的同时,也渴求佛教信徒们所希冀的福智圆满,也就自然地接受了佛教当中带有加持佑护意味的各类符号。故而,它们中的一部分从内涵到外形都被直接引用到书院的景观中。与此同时,还有一部分佛教元素在进入儒家书院之前,通过儒家学说的加工转化,虽然在形态上没有什么变动,却已经被赋予了儒学的意义,从而在儒家书院中发挥传达儒家思想的作用。以最具代表性的莲花来说,儒家对莲花的钟爱始自理学祖师周敦颐的《爱莲说》,由于该文主要的描写对象莲花与佛教存在诸多联系,故而常被人认为包含有佛学思想。在佛教中,莲花不仅是佛祖释迦牟尼出生的象征,在佛家经典中也常常被提及,《妙法莲华经》中以莲花作比喻,指出莲花的生长由淤泥而出却不被污染,以此教诲世人不被红尘沾染,追求清净生活;《爱莲说》中“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的描述与此表述如出一辙。《华严经探玄记》中同样有以莲花作喻的段落,认为“莲花有四德:一香、二净、三柔软、四可爱,譬法界真如总有四德,谓常、乐我、净”。由此,诸多学者认为周敦颐的《爱莲说》是华严宗莲花之喻的翻版,钱钟书甚至在《谈艺录》中直言《爱莲说》“有拾彼法牙慧之嫌”[15]。然而,从周敦颐的儒士身份来说,他真正所要表达的是作为有责任、有担当的君子既不能像爱菊的陶渊明那样避世不出、孤芳自赏,也不该像爱牡丹的世人那样追求富贵,这一观点获得了后世诸多儒士们的敬慕,从而在把握自己“出淤泥而不染”的同时,积极投身到治国、平天下的事业中。因此,莲花在儒家作为高尚儒士品性的象征为其所钟爱,成为儒家书院中常见的装饰。这些佛教装饰元素是通过直接或间接的传播进入书院的景观中,或是由创建书院的儒士主动策划和选择的,或是由民间工匠在建造书院的过程中自主创作后,获得书院创建者认可的。

四、结语

儒家书院在佛教文化的影响下产生,景观也在一定程度上受到佛教文化的影响,呈现出佛教文化的部分特征。但在其景观中,诸如早期选址偏向山林的特征,虽然与佛教寺庙相似或相同,却并非受佛教文化的影响,而是受儒家文化自身或与佛教文化发展共同的社会环境影响所产生的。儒家书院景观中切实有受到佛教文化影响而产生的特征,是通过一部分书院的选址、空间的布局、山水营建和建筑装饰体现出来的。而儒家书院景觀中体现佛教文化特征这一现象的形成,除了佛教和儒学两种文化的巧合相似之外,更多是由儒士们对佛教文化的认同而直接或间接吸收内化达成的,是异质文化相互融合的体现,也是儒家书院景观适应儒家文化、整体社会环境的发展变化的结果。儒家书院景观的营建中,具有佛教文化特征景物的运用和其形态特征是内敛而和谐的,具有文化适应性,既能适应儒家书院的使用功能,也能适应使用者的心理需求,是具有异质文化特征的本体文化景观的演变。佛教文化特征在儒家书院景观中的出现及其存在的形式,彰显了儒家文化作为中国本土文化具有的高度稳定性和包容性。

参考文献

[1]王炳照.中国古代书院[M].北京:中国国际广播出版社,2009:2.

[2]李四龙.论儒释道“三教合流”的类型[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2011,48 (2):42-51.

[3]中华人民共和国国务院.国务院关于公布第四批全国重点文物保护单位的通知[EB/OL] .(1996-11-20)[2021-12-12]. http://www.gov.cn/guoqing/2014-07/21/content_2721166.htm.

[4]徐松,李健超.增订唐两京城坊考[M].西安:三秦出版社,2006:503.

[5]陆阳.东林书院[M]//符号江苏:口袋本(第4辑).南京:江苏美术出版社,2018:13-15.

[6] 周应合.景定建康志 3[M]// 南京稀见文献丛刊.南京:南京出版社,2008:760.

[7]丁钢.中国佛教教育:儒佛道教育比较研究[M].成都:四川教育出版社,1988:157.

[8]张铉修.至正金陵新志2[M]//金陵全书(甲编·方志类·府志).影印本.南京:南京出版社,2010:525.

[9]凤凰出版社.民国吴县志1[M]//中国地方志集成:江苏府县志辑(11).南京:江苏凤凰出版社,2008:405.

[10]张圣洁.论语[M]//国学启蒙经典系列.浙江:浙江教育出版社,2019.

[11]王先谦.庄子[M].方勇,导读整理.上海:上海古籍出版社,2009:321.

[12]曾国荃. 湖南通志:第4卷[M].北京:京华印书局,1967:2029.

[13]邵宝.容春堂集[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[14]王亚凤.深受佛教影响的书院文化[N].中国民族报,2016-04-19(008).

[15]刘小勤.周敦颐《爱莲说》中的儒佛之辩[J].安徽文学(下半月),2007(7):88-89.

许舒,过伟敏,王馨怡

江南大学