基于BIM对城市慢行系统规划探索

2022-04-18张鸿鹏王湘鉴郝辰宇

张鸿鹏 王湘鉴 郝辰宇

摘要 通过对石家庄铁道大学东门附近路况进行调研分析,发现道路存在的一些包括基础设备安置位置不恰当、交通设备老化、机非混行等问题,对慢行系统进行探索,引入BIM技术三维可视化,道路类型、非机动车和行人系统规划,并与交叉口的几何特征和间距、人流特征、交通组织等相协调,模型建立包括模型创建思路、模型绘制方法,最终可以形成完善慢行系统。

关键词 慢行交通;BIM;模型展示

中图分类号 U491.12 文献标识码 A 文章编号 2096-8949(2022)06-0038-03

引言

近年来,石家庄交通管理部门大规模修建轨道交通系统,加强对停车行为的规范治理,市中心的小汽车保有量和出行量逐渐减少,同时逐渐推广共享单车;从自行车革命到慢行交通城市建设,随着生态环境优化和公共空间的改造,慢行交通正在复兴。

1 慢行系统的必要性

慢行系统主要是指将人类使用公交、自行车等慢速工具出行,能够更高效地处理慢行主体行路难、快慢交通工具矛盾严重的问题。虽然慢行交通有着众多的好处,但由于在前期道路设计时,较少考虑慢行系统,因此慢行交通中的违规问题比较严重。合理设计城市慢行系统,有利于提高交通效率,提高安全度和舒适度。城市交通层面的慢行交通发展目标可以定位为:贯彻“人性化城市”的理念,形成与城市交通发展相适应,与城市车辆发展相互协同,与城市公共交通系统良性连接,监督管理有序的平安、方便、有效的城市非机动车体系。

2 项目概况

选择区域如图1,位于石家庄铁道大学东门出口与益庄广场前区域之间,区域建筑及交通组成较为复杂,东门南侧为陆军军医大学士官学校附属医院,北侧为部分商贩以及石家庄长江心理精神医院,东门出口附近较为开阔,为一条非机动车道,在时段中存在少量行驶机动车以及路边停靠的机动车,交通流量主体仍为非机动车。整体路段为运河桥下桥出口路段,因而车流量在高峰时刻存在部分拥堵状况,且桥梁出口处存在学校入口与商场、医院等大型城市构造,规划存在一定的不合理性。东门北侧100 m为益庄商场,在周末以及每日18点为高峰时段,且由于地铁口庄窠·铁道大学站的存在,步行人流量在任何时段处于一个均匀变化的量,给慢行交通的设计提供可能。整体路段以非机动车为主,其中非机动车中又以自行车为主,电动车为辅。

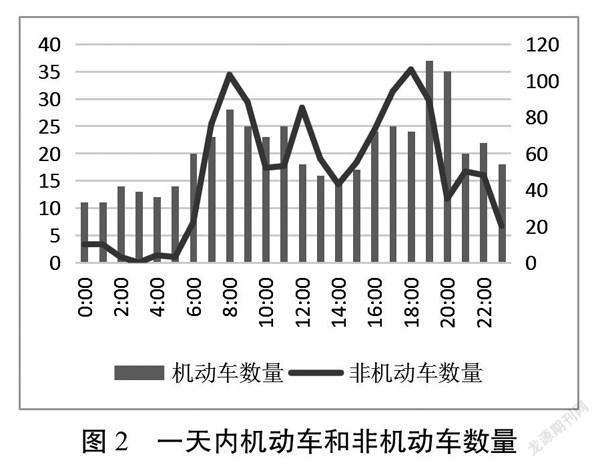

从整体上来看,工作日和周末的行人数量的时间特征都较为规律,在工作日均出现早晚高峰,周末无明显高峰。对9月8日一天内该区域24小时每个时间点的机动车数量与非机动车数量统计,数据如图2。

从图2中能够分析可知,在该区域机动车数量有明显的高峰时间点,变化相对较为平稳,在7点到11点和19点至20点时间段内较多,19点数量最多,为37辆;在该区域非机动车从5点开始,骑行数量随时间的推移快速增长,在8点达到峰值,在9点到16点非机动车数量存在波动,其中12点是一个小高峰,在18点为第二个高峰。从该数据发现,在8点附近和18点到20点,机动车和非机动车数量偏高,非机动车和机动车的混行现象严重,易形成交通拥堵,降低交通速率,给驾驶员和行人的安全带来隐患。

3 慢行系统存在的问题

由于之前缺少对慢行系统的整体规划和建设[1],使整个慢行设施缺乏完整性,包括没有充足的非机动车停放空间、没有考虑步行过街设备破损老旧、无障碍设施不齐全等问题。同时,慢行空间内还出现了违停等道路侵占现象,导致了路面宽度狭小、道路部分节点被阻断、非机动车道缺乏等问题,造成步行、非机动车和机动车混行现象严重,同时在车辆经过道路时会面临很大的道路交通安全隐患。一般情况下,人不仅是交通事故的受害者,同时也是交通事故的制造者。行人在道路上行走时,由于心理、生理等因素,很可能对自身安全构成威胁。在行人交通事故中,不走斑马线、不按人行信号灯行驶、不走人行步道等因素占很大比例。另一方面,交通设施不合理。红绿灯控制时间不合理、交通标志不清晰、交通设施不合理等,会对行人的心理和行为产生很大的影响,从而容易使行人不遵守交通规则而影响行人的安全。出行者的出行阶段幸福感与道路交通拥堵状况是呈负相关的。在高峰时段,车辆开始遭遇迟滞不前、轻微拥堵,对出行者的情绪会产生负面效应。

4 提升规划可实施性的策略

处理好机动车与非机动车及行人的矛盾[2],加强慢行交通建设,合理规划非机动车道和人行道,机非分离,可以解决机动车和非机动车交通之间的问题,保护交通参与者的安全,增强慢行交通的便利性与连续性,让慢行交通成为城市居民主要道路交通方式,恰当连接石家庄铁道大学东门慢行活动密集区与义庄广场之间主要慢行区域的节点。

优化慢行网络,突破慢行瓶颈,大力发展公共自行车可以很好地缓解步行公共交通与其他公共交通方式衔接不畅的问题。公共自行车系统在我国许多城市的实践证明,公共自行车是一种非常方便的短途出站交通工具。公共自行车系统不仅能有效解决慢行交通与其他交通方式的衔接问题,提高居民出行质量,还能增强城市慢行交通的吸引力。

5 基于BIM慢行优化设计

铁道大学东门慢行系统建设,根据城市中心地区的步行体系特点,对庄窠·铁道大学站点及影响附近的范围,即区域内进行建设了高密度、连续性的步行交通系统,并按照将道路布局进行分散和更有效地连接的原则,主动将步行路网和基础设施进行更有效的优化,形成了统一的链式出行服务网络,同时也将与周边建筑物、换乘设备等进行更高品质的集成。优化慢行系统,以适应人们中短途出行采用。通过问卷调查,获取铁道大学东门慢行系统周围市民出行习惯以自行车和电动车出行方式为主,利用数据分析得出市民出行问题,城市快速机动交通系统存在末端交通问题,难以实现点对点到达,最终交通目標的实现依然需要借助慢行系统来完成,分析优化设计“步行+自行车为主体”的发展模式,得到站点周边慢行交通的优化体系。

针对铁道大学东门慢行系统,围绕学校、医院等公共服务设施构建一种较为安全宁静的无障碍慢行交通,同时以地面通道为主,逐步拓展慢性网络的构建以及更高效率中短途出行交通方式的构建。道路作为一种带状构筑物的形式[3],依附于地表且在施工过程中受到周边地形和既有构筑物的影响,以运河桥作为研究中心,向四周拓展慢行交通研究范围,对BIM模型数据进行一系列格式转换、坐标转换、模型属性赋予等的处理。道路BIM通过深化建模以及标注与信息数据层的叠加,最后完成了各数据层的整合和三维展示,从而完成道路信息搜索、三维漫游显示等功能。

过街设施的规划布局[4],应当更好地贴切道路网规模、道路类型以及一系列部署计划,并同路口的几何特征和距离、人流车辆特点、道路交通组织方案,以及实际的交通流量等相互协调。运河大桥附近的人行过街设施形式,为实现在城市内交通快速路、主干道和人车辆密集地区的立体过街形式,在设计阶段应当针对城市道路的功能特性,以及交叉口形式、地理环境、人车流量等因素重点考量,以便进行全天候的步行设施。根据城市功能布局特点,游憩性和生活功能性等品质共存,城市步行体系的构建将以步行为主并兼顾自行车交通功能,使“慢行绝对优先”的理念越来越深入人心。在BIM构建时,着重对道路进行设计。

三维可视化的应用贯穿于整个BIM建模的工作流程,同时也是设计阶段中最主要的沟通方法。道路交通设计使用价值最高[5],因为三维可视化技术既能够在提升沟通效果的同时保证信息的正确性,也能够在需要情形下对重点地区道路进行研究。“交通枢纽”相关功能分析与设计协助是BIM应用在设计阶段的研究重点,解决慢行交通问题。作为交通枢纽,交通建筑与城市人流、车流、物流的衔接设计成为重点[6]。

设计任务启动后,首先要分阶段录入BIM信息,保证新项目信息的顺利录入。其次,输入现有结构的设计数据,以降低设计错误率。同时建立交通枢纽项目BIM建模标准、常规构件和主要设备模型库,建立项目组织协作模式和工作流程,为后续工程建模提供指导。

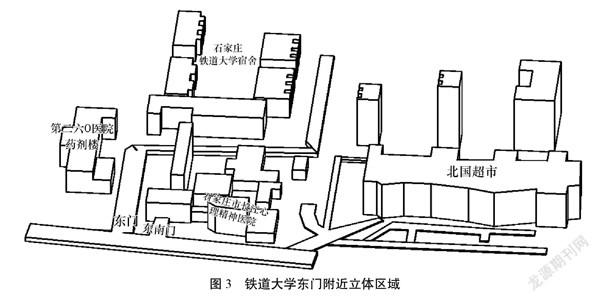

铁道大学东门区域,如图3,由于运河桥位置的交通枢纽特性,交通、道路、医院等信息需要优先录入,场地、道路等信息统一录入便于之后交通分析等后续工作的进行。BIM建模成为表达设计意图、问题检查和完成效果的有效手段。可视化项目为业主、设计、施工多方对接提供了直观的渠道。

通过BIM的三维模型和仿真技术,对地面附属设计进行协调和集成,实现一体化的专项设计。在设计过程中通过模型的建立,能清楚地看到铁道大学东门慢行系统与周边环境的相互关系[7]。

6 应用前景

在我国全力推进优化城市慢行系统建设的大背景下,按照组织管理指引保障了城市道路慢行基础设施的高品质,政府部门应当对市政基础设施建设予以有序协调、监督管理,政府有关主管部门也要做好良好运营监督,履行好对城市缓步基础设施建设的良好监督管理与维护的责任,对违停、侵占等破坏慢行系统问题,要进行法律依规处置,致力于建设更优良的城市慢步通行环境,确保慢步质量,从而积极构建国际慢行友好城市。对于建筑群较复杂的核心路段,利用BIM技术的可视化特点快速高效地将设计后的效果与现状进行对比,在设计阶段方便进行更好地沟通、讨论和决策。随着未来BIM技术在工程中的持续广泛应用和迭代,最终可以形成完善慢行系统的完整實用的设计和实施方案。

7 结语

当代交通建筑中各种交通运输方式的相互换乘,以及巨大客流的汇集给其提供的则是更多的服务需求,而单纯功能的交通建筑发展已经无法适应旅客多元化的需要,慢行交通则更加便于附近居民出行。绿色交通建筑和新的功能要求迫使现有设计依托BIM技术在思维方式、工作方式上有新的突破,从而推动设计方法的创新。基于BIM的设计模式改变了传统的设计推敲过程和传统的单纯2D、3D的信息呈现方式,将慢行交通建筑视为一个完整的系统,每一个连接以及每一处相互作用都在其中有着重要的意义。综上所述,以新的技术手段引领整体协调为准则的新建筑设计流程,才可以适应当代慢行式交通建筑发展的需要,同时对“交通强国”的战略布局有重要作用。

参考文献

[1]徐良杰.城市慢行交通系统规划的研究[J].建材与装饰,2017(12):248-249.

[2]杨莉.高密度城市开发地区慢行系统发展策略研究[J].交通与运输,2021(S1):187-191.

[3]孙靓雯,吴宁宁,罗超.国土空间规划下的武汉市慢行系统发展策略[J].交通与运输,2021(S1):211-214+231.

[4]潘勋.智慧城市背景下城市慢行系统空间规划设计探究[J].智能城市,2021(17):47-48.

[5]张玉洁.中小城市引导“慢行回归”的规划探索——以慈溪市中心城区慢行系统规划为例[J].上海城市规划,2021(2):70-75.

[6]夏海山,张灿,金路.绿色交通建筑设计创新与BIM技术应用[J].华中建筑,2016(3):128-131.

[7]杲颖.徐州轨道交通BIM技术运用实践——以徐医附院站为例[J].中国建材科技,2019(4):118-120.

收稿日期:2022-01-17

作者简介:张鸿鹏(2000—),男,本科在读,研究方向:城市道路交通设计、规划、施工建设。