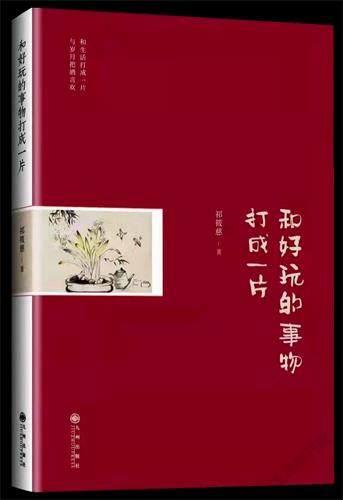

和好玩的事物打成一片

2022-04-17祁筱慈

祁筱慈

草语

秋日里,我喜欢从一大丛一大丛的狼尾草中穿行,边走边仰望蓝天。晴空如洗,让人的心神肺腑多了一片澄净空明。

秋风,从狼尾草身边穿过,如此蓊郁。我追着秋风的尾巴,滑起滑板,仿佛回到少年时,做一个酷酷 ollie 动作,飞快穿过狼尾草,听它们发出沙沙的声音,划过我的指尖,享受那种自由飞驰的快感。那一丛丛狼尾草也仰望着高空。它们悠闲、安宁,仿佛有治愈身心的强大能量;它们葳蕤、葱绿、澄明,似参透了天地间的辽阔与精微,与自然合一,成为秋天爽朗的一丛生机。

这些不被人关注的草们独自生长,势不可挡。它们想要生长成为自己心中最美、最坚贞的样子,并得到了光阴的认可。它们的惊奇之美与清新之味,给了秋天一个最朴实、最美好的交代;它们的旺盛与成长,也给了天地光阴一个坦然恣肆的交代。

日月星辰、风霜雨雪、云霞露滴、天地鸿蒙,它们都会记住这些植物。天地自会给一切成长正名,名正而言顺。

四季轮回中,万千植物未必会被所有人记住,可曲折漫长的岁月怎会不知晓它们曾肆意绚烂过?这不仅是自然的规律,也是人生的不同历程。一步步走来,带着自己的梦想和那些有趣好玩的审美趣味走过来。在这个过程中,我们不断加深对人生、人性的理解,或是在一定程度、范围内开悟、顿悟。

我与滑板和风一起慢下来,看着一丛丛的狼尾草,心中的某处突然变得柔软起来。它们好像有许多话要说,却都在秋风的吹拂下无言地被吹散。

我把滑板放在身边,坐下来看着它们,又感到它们彰显了一种豪迈风韵,像书法中的一片片飞白,比如米芾,比如王铎。

草木也好,人也罢,如果灵性被天地鸿蒙催醒生发,会越来越明白自己是谁,好像一个生灵有了自己的名字、形状,从此之后,他会越来越知道自己想说什么、想表达什么,这是一个自然天成的过程。

进入秋天,进入这通透遥远的空间,你才会看到天地之间无论长于哪里的草木,都成了自己最想要的样子和天地自然最吻合的样子。

我站起身,和曾经的滑板车一起,去追回少年的风。

山里寻

从小,我就相信一句话:有些东西是你的,早晚都会遇见。

十年前,我忽然想淘些方形老青砖铺院子。想到就做!我和好友冬开了几小时的车,来到一个明朝就有的古村落。穷乡僻壤至此,却走出十多个文武秀才,很是难得。村里有一个大大的古戏台,看得出已经很久没人在上面演戏了,木头腐朽得有些落寞。记得参加工作后,有时心情郁闷,也会专程跑来这里四下转转。登上村西头的庙台望远,看地里的农民在半山腰用最原始的农用工具耕田,耳畔都是鸡鸣狗吠,内心却异常安静。时隔数年,再次走进这片村落,恍如隔世。因为交通不便利,好多人家都搬走了,木门紧闭,挂锁早已锈迹斑斑。留在村里的人长者居多。走过一家家的门口,门楣上都是“松竹旧友”“山岚成趣”这样的帖子,很是文雅。

经过一个四合院,看到一个老太太在二楼晾晒红豆和绿豆。我买了十斤红豆走下楼,在角落里看到一筐砖雕的破瓦片,装在柳编的大破筐里正准备扔掉。如果我没看错 的话,那应该是老陶。我又和老太太买了几斤绿豆,攀谈起来,趁机向老太太讨要那筐破瓦片。她急着说:“谁要谁拉走!我这儿没地方放。”我又给她一百元的豆子钱,告诉她不用找了,过几天还来买。老太太高兴地送我们出了高高的院门。冬帮我把那筐破瓦片吃力地搬上了车。

我们把车开到村西头。冬不解地问:“要这一筐破瓦片干啥?”我回头看着后备厢那一筐破瓦片里露出的残破虎头瓦当说:“别忘了,这里可是出过很多秀才的!我们想象不到这里曾经拥有怎样的繁华。这些清代的瓦片能挺到现在,和咱们相遇也算是缘分吧!”

到了村西头,我们把车停下,继续走进满是石头的巷子里找青方砖。随便经过一家门口,就能看到丢弃大石槽子、破旧门板的主家,看样子,还真是回到了古村落。有的人家只要开着门,就能直接进门。我们走进一户人家,进门的影壁边种了绿油油的竹子,右侧进院,一桌子人正在打麻将,只听得有人说:“你家男人真不回来了!”一个中年妇女狠狠说道:“爱回不回!”随后,麻将声和笑声混到一起。我和冬接着往里走,那几位妇女看到我们。冬问: “有老青砖吗?”刚才发狠的那个中年妇女放下麻将,拉着冬说她家就有青砖。到了她家,看到青砖是窄的,我没看上。偶然间却看到她家东面旧厢房里露出半边斑驳的旧木头箱子。我问这是啥,她说这个破玩意从她嫁进门就有,说着从东厢房門后拿出露出棉花的厚棉袄、半袋黄豆、一口袋棒子,把东西挪到一边,箱子上还有一个带裂痕的榆木方桌。当这个戏箱子出现在眼前时,我努力抑制着兴奋之情,打开后发现里面还有一套戏服,散发出陈年的味道。由于年头久了,戏服上的金线掉了许多。垫箱底的是一张1974年的旧报纸。那女子说:“连同这个小方桌,你要的话五百拿走……”接着又变卦,“一千!少一分不卖!这可是我们的传家宝。”我嘴上说着“太贵”,手却很诚实地拿出钱。那女子接过钱,说了句“不管送”,让我们自己搬走。冬抱着小方桌,我则抱着那个沉重的大戏箱子,飕飕地往村边停车的地方走。门口的老头老太看着我们抱着两个大家伙走过长长的石头巷子,纷纷在背后指指点点不知说些什么。管他呢!走好自己脚下的不平路,让别人说去吧!我俩好不容易走到车边,快速打开后备厢把东西放上去。我嘱咐冬快走,别他们一会儿反悔追上咱。车子飞驰出村,我才发现全身的衣服被汗水浸透了。冬打趣道: “平时拧个瓶盖都很费劲,这么沉的大箱子,你抱一趟街,我竟一点看不出你吃力的样子呢!”看着满满一车的收获,此时的我志得意满,才感到胳膊有点微痛,撩开一看,早已勒出了好几道血痕了。

到家后,我忙不迭地拿出戏服。令人惊喜的是,戏服下还有好几个头面簪子,簪上一层土。我戴上白手套,小心翼翼地擦出它们原本的光泽。我把戏服放进大盆里浸泡了半小时,手洗了无数遍。因为年头太长,透了二十多遍水,盆里还是黑乎乎的,金线倒是掉了半盆。我还是坚持把它洗干净。看着一盆盆污水,我终于体会到这套戏服曾经有多繁华,如今就有多落寞。

经过整整一个上午,一遍遍不厌其烦地换水,戏服才显出些本色来。我又用带香味的消毒液泡了几分钟,才把衣服反过来晾在阳光下。戏服的里子是密度极高的白衬布,已经洗不出当年纯白的原貌了。一阵风吹过,依然能闻到掩盖在香味下的腐朽气息。时间的侵蚀力太过强大,一切事物在它面前都会败下阵来,可谁又能离开时间呢?

戏服晾干后,我把正面翻了过来,绣在墨绿底色上的富贵牡丹展现出来。我抚摸着每一朵绣花、水纹,爱不释手。看着它的本来面目,像星辰再次点燃了余温中的清雅,我沉浸在一种甜美的兴奋中。这华服的一针一线绣出了繁华无尽,尽显高雅风情,它们可还记得旧时光里那一声声动人心魄的锣鼓点?可还记得是谁穿着它们水袖高抛,上演了一出才子佳人的好戏?我想象着戏服里那一段段细腻的光阴留痕,是怎样的迷离晶莹,那戏台上的角儿得有多俊啊!可戏终归是一场戏,终要散场,留下的那些美好而短暂的回忆,叫人无奈又知足。唯有眼前的戏服让人心神寄远。

民间的好东西真不少,但懂得欣赏的人却不多。很难想象,这样精美的戏服竟被尘封在柜子里一藏几十年。也好,它是一直在等我,等我找到它。

一幅小画

齐璋爷爷年轻时在北京做木工,恰巧和齐白石做了邻居。两家都在劈柴胡同住(如今的辟才胡同),一来二去就熟识了。

同姓的两人很投缘,加上齐璋爷爷是木匠出身,帮齐白石家做了不少事情,邻里之情彼此信任中慢慢加深。

齐白石的金条不仅托李可染保管过,也曾托齐璋保管过半天,足见两人的关系之密。

做人中规中矩的齐璋爷爷对齐白石家的大事小情虽了然于胸,却向来守口如瓶,直到晚年,有次和爷爷喝酒,齐璋爷爷才扯开话匣子:“齐白石这老头儿可不抠门,对那些索要画作的人表现出来的小气是对人性的讽刺,是那种有个性的小气。他特别感激给他带来灵感的人,对他自己喜欢的人从来都是舍得花钱的。”后来听爷爷讲,齐璋爷爷还为齐白石喜欢的女人递过情书。这则花边新闻倒让这位画坛大师显得更接地气了,再看他的画作也觉得更为生动了。

古人讲“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,这也是齐白石行事风格,他只是不想把精力分散在没有意义的事情上。

一个画家心中的意境,需要不断的阅历来营造,在艺术创作中深省出生命个体的绽放,才能在作品中表达出独一无二的深意。

1955 年,为感谢齐璋爷爷为自己的家事忙前忙后,齐白石送了一幅画与他,是一只老母鸡带着一群小鸡觅食的小画。齐璋爷爷把画拿回家给爷爷看,爷爷连叹画得“筋道”,后又临摹了好几幅,不能画出原作的神韵。

后来,劈柴胡同改建,齐璋爷爷也随之搬家了。不知怎的,那幅画也随着时代变迁,再也没有找到。

赶大集的人

我时不时要赶赶大集,这是从小养成的习惯。这里人来人往、熙熙攘攘,特别接地气儿,有着最真的人生百态,时刻提醒我要认清自己是谁。

一

小时候的农村没有商厦超市,吃穿用度的必需品都要去大集上选购。五天一个集,人们大多把这个集空的蔬果备齐全,等下一个集的到来。那时,谁家日子过得富裕,赶趟大集就能看得出来。村里大妈大婶聊闲篇儿时会说:“张家集集到,苹果买最红的,香蕉称最大把的,橘子都是成筐往家搬,鱼肉菜拿不了还得再跑一趟集市。”人们纷纷投来羡慕的目光,在当时,吃好喝好就是最大的幸福。

百姓生活在柴米油盐的日子里,谁家也逃不过婚丧嫁娶、添丁祝寿这样的人生大项。这些生活中的重要时刻, 总需要买几米花布,添几件新衣裳,做几个新被罩,自然也都要来大集上挑选。

三十年前,父母养家的营生就是追大集摆摊卖布料。天天风吹日晒的,父母的皮肤变得黝黑,却总是笑容满面,虽辛苦但每天都有所进项,也算比上不足比下有余。父亲又会裁缝,人又和气,好多人在大集上买了布料,顺便让父亲量好了尺寸,等下个集就能拿衣服。一来二去, 父母把小本生意做得风生水起,回头客多多。每个大集卖了布料的同时,还能收不少制衣的活计。

赶上庙会的大集,父母早晨六点就要出摊,直到晚上九十点钟才回来,全身是土。洗漱干净后,父亲还要熬夜把着急的活计赶出来。小时候半夜醒来听到缝纫机的“哒哒”声是常事。但我从没见过父母露出疲惫的神情,他们好像有着用不完的力气。夜深人静时,母亲拿出收钱的提包,数着一提包零钱。我记得有一次,他们忙活了一天共卖了一万一千一百六十五元。那时,一万元在农村能盖五间大瓦房。妈妈做梦也没想到一天就成了万元户。然而,农村的辉煌大集像一百年前的京剧一样,一去不复返了。如今,父母有二十多年不再追集卖布料了,倒成了悠闲赶集的一员。

还记得追集的两口子,做了二十多年的賣鱼营生,一年四季都见他们在大集上穿着长筒雨鞋忙前忙后,女的负责卖,男的负责杀。他们的鱼摊子总是收得最早,因为家中还有两位老人腿脚不利索,需要照顾。只要我赶集时,总会想着去他家鱼摊子买两条鱼。鲜活的鱼能溅得买家一身鱼腥,得远远挑选两条欢实的才好。两口子合作默契,称好后,没两分钟男的就把鱼打理好了。

春节时的大集最热闹。去年父母回老家过春节,定要去大集上买些鱼肉。卖鱼的两口子还能认出父亲,感激当年父亲没少给他们一家老少做衣服。卖鱼的男人说着便装上两条大鲤鱼送给父亲,父亲推脱不了只好收下。后来,父亲又去称了两斤五花肉给卖鱼的两口子送去,告诉我:“别人敬咱一尺,咱得敬人家一丈!”

二

长大后,逛多了各地的时尚大超市,看多了眼花缭乱的时尚潮流,有一段时间我甚至认为赶集是土气的。以为不再喜欢赶集了,可随着年龄阅历的增长,我却越来越对这烟火气十足的大集怀念至深。看着大集上的人群,好像看到了不同时间的自己,有的活力四射、有的垂头丧气、有的温文尔雅……我们都是这平凡大集中的一员,虽然平凡,却也与众不同。你甚至能在大集上直观地看到每家有每家的故事,每家的故事就构成了这人气鼎沸的大集。

某天,当我再次走在大集上时,竟感觉如此自在闲适。大集的小吃摊花样繁多,热烧饼、油炸糕、油条、焖饼、刀削面……空气中弥漫着难以描述的诱人香味。人们通常不会放过这样解馋的机会,随便吃上一碗热乎乎的吃食都是那么心满意足。卖卤水豆腐的老汉只卖最新鲜的,去得早时,还能看到豆腐摊冒着热气。卖绿豆糕和山楂糕的父子听着匣子里的新闻,总是一副不着急卖的样子。我最爱吃他家的绿豆糕,比稻香村的都好吃,每块绿豆糕上都点上了杨贵妃额头上那样的花饰,好吃好看。他们都是靠谱的常摊儿。

大集上遇到瘦瘦的七十老伯,穿着朴素,蹲在一角卖自家产的红豆、绿豆,一看那红豆就是当季收的,成色和那些亮得邪乎的截然不同。我会把红豆、绿豆全买来(绿豆用来冬天时生豆芽,红豆补气血,怎样吃都好吃),老伯也能早些回家。老伯高兴地告诉我,他家还有黄豆。我告诉他下个大集还来,让老伯有了盼头,身体就硬朗了。

卖耗子药的摊子我不喜欢,高音喇叭里放着“蚊子、 苍蝇、老鼠药”,还反复循环播放,简直让心情大打折扣。每次路过那个摊子,卖药的男人总是双手抱膝,神秘又热情地看着来往人群。丰富的想象力告诉我,他必然知道许多有关生离死别的问题。

大集上还有让人心疼的人和事。靠种地养家的大妈布袋子里装着卖黄豆的三百多元钱,本是要给自己和丈夫准备置办件像样的棉袄,谁知一转身布袋子就不见了,大妈的哭声让我心里一紧一紧地不是滋味。大集也是有魅力的,在这里经常能听到一口纯正的京腔。穿着洋气的北京人嘻嘻哈哈地推着两个轱辘的购物小车来村里赶大集。他们也讨价还价,图的就是个乐趣。

有时在大集上走着走着还能淘到手艺人做的柳编用品和好看的盘子碗,每至此时,我就感觉赶大集是超值的。我特爱和大集上配钥匙的老师傅聊天。他记不住我的名字,总叫我“古董年轻人”。老师傅的钥匙里有很多门道,他脑子里的门道也多。买完了蔬果,若时间空余,我会折回去,听配钥匙的老师傅和旁边卖鸟的大爷侃大山。他俩都是很有趣的人。卖鸟的大爷把自己的一只鸟驯养得很好玩,小鸟就停在他的肩膀上不动,可有意思了。大爷说:“驯鸟可比当年追我家老婆子都费精力!”逗得一群看鸟人哈哈大笑。这不禁让我想到王世襄提到的百灵“不冤不乐”趣话。

直到散集,我才肯离去。和爷爷说起大集上那些有趣的事时,奶奶总会遗憾地说:“老天爷把你托生错了。” 我反驳:“奶奶到老也不改重男轻女的毛病。”

三

我们村的集市赶起来方便,有空骑上自行车就去了,回来时,车筐提篮里满满的都是好吃的。看上喜欢的绿植,车后座还会墩上两盆花,开心极了。经过摊煎饼的摊子,还要摊个煎饼,拿回家享用。煎饼好吃,吃一个不解馋,忍不住骑上车再去摊一个。妈妈见了就会数落:“这点出息啊!”我憨笑,也不以为意。集上摊煎饼的男人说话和气,瘦瘦高高的。每次见,他总是一身白大褂,戴一顶白布帽子,看起来干净利索。

小时候,爸爸带我去过他家,给他老母亲量衣服,进屋看到他家的灶台锅盖都擦得一尘不染。农村那时家家烧柴火,能做到如此干净很是让人刮目相看。当然,干净人也最适合搞餐饮,让人放心嘛!那人推着煎饼车不管春夏秋冬皆守候在每个大集道口,摊子总是被人围得密不透风。

摊了一辈子煎饼,到底把一双儿女培养成了大学生。他尊重知识,若非当年家穷,他应也是名牌大学的毕业生。但他从来没抱怨过,人生固然有残缺,但把煎饼摊圆了,也是功德圆满。他爱扭大秧歌,画上红脸蛋,看着就喜人,大红绸子一甩,粉色大扇子前后飞舞,能把来看高跷会的人的目光都集结到自己身上。伴着喧天的锣鼓,他也舞出了一片灿烂的生活。

集上东西虽然既实惠又有趣,但不知从什么时候开始,许多人就不赶大集了,而去超市享受方便快捷的购物体验。不过,大集仍是有它存在的价值,只是针对的人群不同,寻得的心境亦不同而已。

《和好玩的事物打成一片》

我喜欢赶大集,无论何时,老百姓过的是日子,走在抬头一片天的大集上,透着日子里的开阔,就感到自己是真真切切、扎扎实实地生活着。老百姓都要伴着这热气腾腾的烟火气走下去,我们离不开它。

我的那本厚厚《辞海》就是七年前在大集上的旧书摊淘得的。卖筐头的挨着卖旧书的,我买了一个农民下地干活用来装玉米棒子的柳编筐头,顺便把那本厚重的《辞海》和其他几本外国文学一起放进去。卖我书和筐头的两个人既高兴又奇怪地望着我,我报以微笑,背上筐头就回家了。

大集可不就像一個筐,筐里装满了人间沧桑、世间文化。如果还没赶过大集,那你离真正的生活还差一截呢!

(责任编辑:马倩)