高烈度地震区隧道结构安全分析

2022-04-15李伟豪罗立娜

李伟豪,罗立娜

(1.广州华晖交通技术有限公司,广东 广州 510335;2.广州铁路职业技术学院,广东 广州 510430)

在隧道建设快速发展的时期,人们充分利用隧道围岩自稳及能形成平衡拱的特性,快速、经济地修建隧道,而没有足够重视在地震等灾害情况下的安全储备。四川汶川大地震让人们认识到隧道结构在强震下的脆弱,李天斌[1]在对四川汶川地震中受损的汶川公路隧道进行调查研究后,认为埋深较浅及软弱围岩中的衬砌结构最容易遭受破坏,今后应进一步加强对软弱围岩震害机制及抗震支护措施的研究。高波、王峥峥等[2]对都汶(都江堰—汶川)公路高速路段18座隧道进行震害调查的基础上也指出加强隧道洞口段的抗震构造措施,提高洞口结构的延性的重要性。

1 地震作用对隧道工程的影响机理

地震对隧道结构的破坏主要分为围岩失稳引起的破坏和地震惯性力引起的破坏,另外,浅埋软弱围岩较深埋围岩所承受的地震惯性力大得多,这是因为浅埋软弱围岩对地下结构变形的约束作用不明显。故一般隧道抗震设计着重加强对洞口浅埋段或穿越破碎带段落进行特殊设计,并且需要在保证结构安全的前提下控制初支与二衬的刚度比[3,4]。

2 研究地下结构抗震的难点

(1)由于地震源的不确定性,地震源与项目的距离、角度关系等均具有偶然性,故地震波入射方向也是随机的,难以较大程度地还原地震作用。

(2)隧道围岩由于存在节理、裂隙和断层破碎带等,理论上已不属于连续介质力学的研究范畴[4]。

所以《公路隧道抗震设计规范》(JTG 2235—2019)中规定:抗震设防地震动分档0.30g以下地区且位于均质地层中、结构形式简单的钻爆隧道可采用修正静力法模拟地震作用[5]。

3 隧道抗震设计的思路

(1)隧道结构主要为初支(及经过加固后的围岩)、二衬、以及初支和二衬间的抗震或减震层。盲目加强对围岩的加固或者加强加厚二衬都是不合理的:一是造成资源浪费;二是起到反作用,不利于隧道的抗震。设计中应重视初支、二衬的刚度比,根据不同围岩采用不同的围岩加固措施,并根据刚度比设置与之匹配的二衬。

建议先根据工程经验分别拟定几组初支及二衬结构,再进行结构的组合,经过比选后选取合理的围岩加固措施和二衬结构。

(2)一般认为在满足基本工程强度的范围内,衬砌越柔,越有利于抗震,这一点在铁道部科学研究院关于强地震作用下铁路隧道衬砌耐震性的试验研究中得到了充分的验证[3,6]。故设计中,偶然荷载组合得出的内力并不一定是最不利的,应在满足结构各荷载组合的强度要求下,根据围岩的刚度,选择合适的围岩加固手段,如打设钢筋锚杆或注浆等。

(3)抗震设防的范围一般为洞口段埋深小于50 m的范围。

4 案例分析

依托广东省沿海高烈度地震区某小净距隧道,根据《公路隧道设计规范第一册土建工程》(JTG 3370.1—2018)[7](下称规范)、《公路隧道设计细则》(JTG/T D70—2010)[8](下称细则)、《公路工程抗震规范》(JTG B05—2013)[9],对该项目V级围岩浅埋段进行安全计算分析,为该隧道工程选定合适的衬砌参数提供参考,保证在地震工况下结构的安全性及经济性,同时可作为广东省内Ⅷ度地震烈度区域山岭隧道工程的参考。

4.1 隧道概况

隧道位于广东省汕头市Ⅷ度地震烈度区域。该隧道为上、下行分离隧道,全长640 m,最大埋深约110 m,单洞净宽14.16 m,净高9.79 m,隧道线间距按一倍洞径控制,为小净距中隧道。设计标准为双向六车道城市主干路,设计行车速度60 km/h。

本次计算段落为隧道V级围岩浅埋段,为保证洞口V级围岩浅埋段施工期间的临时稳定,采用交叉中隔墙法(CRD法)施工。

4.2 地质概况

隧道通过地段穿越的地层岩性有第四系松散残坡积碎石土、砂质黏性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩及中风化花岗岩。洞口段主要为Ⅴ级围岩,进出口处主要覆盖有第四系松散残坡积碎石土,因风化强烈,节理裂隙极发育,岩体破碎。地下水类型主要为块状岩类裂隙水,常见流量在0.01~0.06 L/s,地下径流模数为0.9~2.5 L/s,主要受大气降水控制。

4.3 地震及区域稳定

项目区基本地震烈度为Ⅷ度,地震动峰值加速度为0.20 g,地震动反应谱特征周期为0.40 s。隧址区未见活动性断裂,区域地质稳定性较好。

5 隧道结构计算分析

5.1 隧道衬砌结构计算模型及理论

规范中9.2.1规定:深埋隧道中的整体式衬砌、浅埋隧道中的整体式或复合式衬砌的二次衬砌及明洞衬砌等宜采用荷载结构法计算。本次计算采用荷载结构法,并根据细则中对于初期支护及二次衬砌的荷载承担比例建议值,对该隧道V级围岩浅埋段的二次衬砌结构进行计算分析。

5.2 浅埋段设计参数

围岩按照V级围岩进行计算,土体重度取20 kN/m3,计算摩擦角40°,二次衬砌厚度拟定采用d为0.5、0.6、0.7 m代表不同二衬刚度,二次衬砌荷载分担比为0.65。

5.3 衬砌荷载计算

根据规范计算得到小净距隧道的荷载等效高度为43.46 m,而该隧道V级围岩浅埋段的最大埋深为35 m,故小净距隧道V级围岩浅埋段最大计算埋深按35 m控制。根据规范中静力法的规定,得出隧道不同部位所承受的计算围岩压力如下:隧道顶部竖向压力分别为q1=510.2 kPa、q2=536.4 kPa;隧道左侧水平压力分别为e1拱顶=144.3 kPa、e1拱脚=202.4 kPa;隧道右侧压力分别为e2拱顶=130.7 kPa、e2拱脚=180.8 kPa。计算结果如图1。

图1 围岩压力示意图

地震作用如下,根据荷载效应基本组合进行使用阶段承载力计算时,安全系数取值为0.43,水平基本地震动加速度峰值A=0.2,竖向地震系数Kv=0.5,场地影响系数Cz=1.0,洞顶土体产生的竖向地震作用Fiv=24.87 kPa;洞顶土体产生的水平地震作用Fih=49.75 kPa ;外侧土体产生的水平地震作用Δe2=10.8 kPa;内侧土体产生的水平地震作用Δe1=30.68 kPa。计算图示如图2所示。

图2 地震荷载示意图

5.4 结构内力计算

本次计算取二次衬砌承担65%的围岩松散压力,并与自重、地震作用进行荷载组合。利用有限元分析软件进行内力计算,得到小净距隧道V级围岩浅埋段在各荷载组合下的衬砌内力,计算模型及结果如图3~图6(展示计算结果为二衬厚度d=60 cm时偶然荷载组合的内力)。

图3 计算模型示意图

图4 变形包络图(单位:m)

图5 弯矩包络图(单位:kN·m)

图6 轴力包络图(单位:kN)

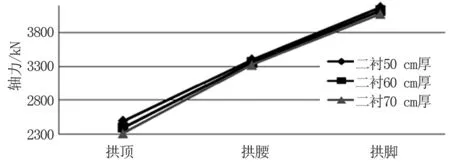

不同二衬厚度下的最不利工况位移、内力分析见图7~9,从图可知,二衬厚度对拱顶的位移、内力影响最大,拱腰次之,对拱脚的影响最小;在一定范围内,随着结构厚度的增加,变形减小,轴力减少,弯矩则增大。

图7 二衬各点位移随二衬厚度变化曲线

图8 二衬各点弯矩随二衬厚度变化曲线

图9 二衬各点轴力随二衬厚度变化曲线

6 安全性分析

该隧道二次衬砌拟采用C35混凝土,钢筋拟采用C28@200,根据隧道衬砌结构各部位的内力分布情况,依据相关规范进行结构验算,可以得到最不利组合作用下,该隧道特征部位的结构安全性系数以及正常使用状态时裂缝宽度,具体数据整理如图10、图11所示。

图10 正常使用状态下二衬各点裂缝宽度随二衬厚度变化曲线

图11 最不利工况二衬各点安全系数随二衬厚度变化曲线

《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)规定裂缝宽度不大于0.2 mm及《隧道规范》要求结构安全系数不小于2.4。根据计算结果,各方案对比如下。

表1 各方案计算结果对比表

对隧道二衬结构拱顶、拱肩、拱脚3处特征点的变形及受力情况进行分析后认为该隧道二衬结构采用60 cm厚二衬C35混凝土,钢筋采用C28@200是比较合适的。

7 抗震设防措施

(1)充分考虑刚度比,选取合适的初支二衬组合。

因为洞口段多为软弱围岩,遭遇地震作用时变形较大,单纯地提高结构刚度抵抗变形,结构承受的围岩压力则越大,不利于抗震[10,11]。应该根据工程经验拟定几组初支及二衬结构,在充分考虑初支、二衬刚度比的前提下进行结构组合,选取出最佳的初支-二衬组合。软弱围岩中采取更强的围岩加固措施是抗震设计更好的选择。

(2)根据结构受力情况,采用更灵活的结构设计。

通过计算分析后,认为上述隧道二次衬砌结构、拱脚及拱肩安全系数仍有较多富余,而拱顶安全性则刚好满足,可进一步优化二衬主筋的布置,如在拱顶安全性富余不多处局部增设钢筋。另外考虑到围岩情况的渐变性,该衬砌结构向洞内深埋段或围岩情况较好的地段延伸10 m。隧道经过断层的位置还应加强结构设计,并往两侧延伸。

(3)通过变形缝适当释放应力。

在破碎围岩段、软弱围岩段适当加密变形缝,在不同隧道衬砌类型间设置沉降缝,协调地震时的变形,减少结构应力。

(4)调整隧道轮廓。

当隧道结构设计不符合常规隧道的设计经验时,应对隧道内轮廓进行优化。根据本项目计算分析可知,拱顶为隧道二衬的最不利位置,可采用更合理的内轮廓提高拱顶安全系数,使结构受力更合理,但同时需考虑内轮廓对工程造价的影响。

(5)初支、二衬间设置减震层、调整围岩-二衬间的刚度比。

8 结束语

介绍地震作用对隧道工程的影响机理及计算难点,总结出隧道抗震的设计思路。并依托广东省汕头市某小净距隧道,进行抗震计算分析。

(1)通过几种二衬厚度的计算分析可认为:二衬厚度对拱顶的位移、内力影响最大,拱腰次之,对拱脚的影响最小;在一定范围内,随着结构厚度的增加,变形减小,轴力减少,弯矩则增大,所以单纯加厚二衬来提高结构安全性是不可行的。

(2)抗震设计时应重视初支后围岩与二衬的刚度比,在保证结构安全的前提下,二衬建议采取较“柔”的结构,有利于释放地震时围岩震动引起的应力,同理,适当设置变形缝也是释放地震应力的重要措施。

(3)由于地震作用具有偶然性,实际分析中难以较大程度地还原地震作用,目前的抗震措施主要是预防性的,以降低地震作用对结构的影响为目标,难以百分百消除地震作用对结构的危害。