基于深度学习和智能手机的眼病预防与远程诊疗

2022-04-15黄林哲刘力学吴雨璇综述徐安迪项毅帆周毅林浩添审校

黄林哲,刘力学,吴雨璇 综述 徐安迪,项毅帆,周毅,林浩添 审校

(1.中山大学医学院,广州 深圳 518107;2.中山大学中山眼科中心,眼科学国家重点实验室,广东省眼科视觉科学重点实验室,广州,510060;3.中山大学中山医学院,广州 510060)

随着社会老龄化加剧,糖尿病性视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)、青光眼、白内障等主要致盲眼病的发生率显著升高。早发现、早诊断、早治疗是有效管理这些疾病的必要途径,而传统的医院定点就医模式受地域经济发展与医疗资源分布不均衡的限制,难以满足大规模筛查和随访管理的要求。基于这3种疾病的智能手机应用研发也因此成为医学人工智能(artificial intelligence,AI)的发展重点。

深度学习(deep learning,DL)是AI的重要方向,可模拟人脑的神经网络结构进行数据分析。DL在图像分类和模式识别方面具有突出优势,因此被广泛应用于眼科、影像科、皮肤科等以影像为主导的学科中。基于DL开发模型,并部署在智能手机等设备上可扩大优质医疗资源的覆盖面,改善医疗资源紧张的现状[1-3]。

1 常见眼病应用

1.1 糖尿病性视网膜病变(DR)

D R 是全世界人群视力受损的主要原因。三分之一的糖尿病(diabetes mel litus,DM)患者患有DR[4-5]。DR包括增殖性DR(proliferative diabetic retinopathy,PDR)和各种水平的非增殖性DR(nonproliferative diabetic retinopathy,NPDR)。PDR表现为视网膜新生血管形成,可进展为视网膜前出血或玻璃体积血,最终导致牵拉性视网膜脱离,视力丧失。它还可能引起虹膜血管增生,使眼内压(intraocular pressure,IOP)升高,最终可导致新生血管性青光眼[6-7]。

在印度的DM医院,301名2型DM患者接受了基于智能手机的视网膜摄影。为了识别DR和需转诊的DR(referable diabetic retinopathy,RDR;指中度NPDR和严重程度更高的病例),研究者使用智能手机视网膜成像的自动AI分析DR筛查软件EyeArtTM对视网膜照片进行分级,然后转介给视网膜疾病专家进行进一步评估和治疗,排除假阳性病例,对需要治疗的患者进行适当的治疗。眼科医生的评分显示:AI分析的敏感性和特异性很高,能够可靠、准确地筛查威胁视力的DR患者。该智能手机程序有望成为DM患者大面积视网膜筛查的初始工具[8]。

Natarajan等[9]训练了一种基于DL的算法来检测RDR,并在印度孟买一项前瞻性研究中进行前瞻性验证。他们同样使用智能手机软件拍摄非散瞳眼底图像,对捕获的图像用AI进行自动分析。该机制依赖于2个卷积神经网络,先检查捕获图像的质量,接着对检测DR病变进行诊断。其提出的图像质量筛选程序结合智能手机技术和AI,不需医生实时在线参与,即可在社区医院、药店、甚至基层群众的家庭单位中离线筛查,为DR的筛查做出了重大贡献。

大量研究[10-13]表明:DL可通过眼底彩照高灵敏度地检测DR,但其中大多数研究都是使用回顾性收集的数据。2018年,Abràmoff等[14]招募了900名未经DR初筛的受试者,验证了自主AI系统的诊断性能具有高特异性和高灵敏度。基于此,同年4月,IDx-DR,第一台使用AI检测轻度以上的DR和DM黄斑水肿的医疗设备被美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration,FDA)允许上市销售[14-15]。然而,由于疾病患病率和图像质量的变化,当疾病发生率较低时,阳性预测值也将较低,整体性能可能会降低。

1.2 青光眼

青光眼是一种异质性的退行性神经疾病,是世界范围内导致不可逆失明的主要原因,其特征是视网膜神经节细胞(retinal ganglion cells,RGCs)及其轴突的进行性丢失[16-18]。各类青光眼都具有相似的视神经萎缩和视野(v isual field,VF)缺损。预计到2040年,全世界青光眼患者人数将达到1.118亿[19-21]。超过50%的青光眼患者起病隐匿,因此对高危人群尽早进行准确诊断极其重要。然而现有的医院资源不足以支撑大规模筛查,智能手机应用的云诊疗可以缓解这个问题[22]。

苹果智能手机应用商店提供免费的青光眼应用程序Wills Eye,提供有关青光眼的教育材料,对医疗保健很有帮助。在青光眼检查中,IOP和杯/盘比率极其重要。A rac i等[23]将植入式传感器应用于智能手机,患者自己可以在家中测量IOP,24 h自动跟踪记录IOP动态,未来可实时监管IOP。Russo等[24]在iPhone 5s上安装了D-EYE适配器,提高图像质量。结果发现在适当的环境中使用智能手机成像评估杯/盘比,效果几乎等同于金标准[22-24]。

iGlaucoma是世界上第一个基于智能手机,能够通过Humphrey VFs的模式偏差概率图(pattern deviation probability plot,PDP)地图检测青光眼的应用程序,在大规模临床部署中都具有巨大价值。2020年9月中山眼科中心发表了一项关于iGlaucoma评估基于VF的多模式DL算法的研究[25]。基于智能手机的增强深度学习系统(deep learning system,DLS),该研究开发了青光眼检测工具iGlaucoma,并评估了中国7个三级青光眼中心超过160万数据点,在2个阶段的青光眼VF检测中,检测出其中的青光眼病例,实现从实验室到临床应用的转换。这种仅根据VFs来判断的性能水平超过6名普通眼科医生,诊断青光眼的速度快5倍。未来还可将虚拟现实(virtual reality,VR)和DL技术结合起来,将Humphrey Field Analyzer移植到VR护目镜中,创造一种智能的VF测试和诊断设备。这表明将DLS并入VF,作为初级眼保健界未来的青光眼诊断工具之一,让机器帮助做出青光眼诊断成为可能[25]。

总而言之,在青光眼三级诊疗中,DLS从VFs检测青光眼的准确性和时机都优于一般眼科医生,并且结合使用数字显示(numerical display,ND)、数字模式偏差图(numerical pattern deviation plot,NDP)和PDP算法可以获得最佳性能[25]。青光眼早期缺乏明显解剖改变导致诊断相对滞后,将来,倘若iGlaucoma(基于智能手机和DLS的应用程序)作为初级眼保健设置中的筛查工具,将青光眼的云诊疗软件纳入常用的智能手机应用体系,无论是在高危还是低危人群中,对于识别早期青光眼都具有极高的可行性[26]。

1.3 白内障

白内障是导致全球视力障碍的主要原因。随着中国人口老龄化加剧,白内障患病人数逐年增长。据估计,到2050年,中国年龄在60~89岁的人口白内障患病率将达到80%,90岁以上人口患病率将升至90%[27]。幸运的是,患者可以通过将白内障摘除和人工晶状体(intraocular lens,IOL)植入相结合的手术来治疗,这也是目前公认的白内障患者恢复视力最有效的方法[28]。我国白内障手术率从2010年的915提升至2017年的2 205[29],但由于城乡之间的诊疗差异很大,治疗标准不完善,手术覆盖率依旧处于较低水平[30]。

随着外科手术设备的改良和人们对高质量视觉的依赖度提高,白内障手术已从视力恢复手术发展到精确的屈光手术。微创技术和功能性人工晶状体是白内障手术的2个重要方向。先前已经有报道[31-33]明确提出:量化IOL倾斜和偏心极具可行性,这是引起散光的2个重要参数。同时,也有研究[34]表明:人工诱导的晶状体度数超过5°,可导致移位近视和斜位散光。然而,IOL的位置是二维的,解剖标记的识别大多是由研究者手工完成,繁琐且耗时,很难对大量病例进行量化。

北京同仁眼科中心[35]利用在研究前至少1年接受过白内障手术的5 8 例患者(6 2.3±8.6 岁)共80只眼,基于区域的全卷积网络(region-based fully convolut ional net work,R-FCN)在三维(three-dimensional,3 D)光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)图像中重新定义和描绘IOL的配置。用Canny算法识别巩膜突,在预处理过程中去除信号噪声后,为突出巩膜的后表面进行了图像增强。然后,自动识别巩膜突,用1条线将两侧的巩膜突连接起来。最后,再由研究人员建立3D坐标模型,计算出IOL相对于巩膜突平面的倾斜角以及其相对于瞳孔的偏心度。

在世界范围内,每10000 名儿童中就有2.2~13.6个患有先天性白内障(congenital cataracts,CC),这种典型疾病是可避免性儿童失明的主要原因之一[36]。为防治儿童眼盲,中山眼科中心研究其收治的CC患儿,根据出生状况、家庭病史和家庭环境因素,使用随机森林((random forest,RF)和自适应增强方法建立了高风险CC的婴儿识别模型,并进行内部4倍交叉验证和外部验证。此CC识别模型可以准确识别健康儿童中的CC患儿,尤其对于远程治疗的人群,它可补充筛查程序[37]。CC的特征还包括长期存在2种主要并发症的高风险:高IOP[38]和视轴浑浊(visual axis opacity,VAO)[39]。在CC患者的随访管理方面,严格的随访护理和及时干预可防止由这些并发症引起的不可逆的永久性视力丧失[40]。

中山眼科中心选择7个代表性和独立性的中国人口样本,应用贝叶斯和DL算法创建了CCGuardian,探索AI应用提高后续护理质量的可行性。CC-Guardian包含三个模块:1)预测模块,可识别可能出现并发症的潜在高危CC患者;2)调度模块,根据预测结果安排个体随访;以及3)远程医疗模块,在每次随访检查中做出干预决策。研究者使用内部和多资源验证验证了CC-Guardian的性能,有望实现基于智能手机的AI技术通过个性化预测和远程医疗计算来管理CC[41]。此系统的局限性在于缺乏其他国家的临床数据验证,对婴儿的合作良好性要求较高,不能量化早期检测对由于回溯性设计而改善结果的影响。以及有必要进行前瞻性研究,进一步研究其在现实中性能和收益的稳健性。

中国人工智能医学联盟(the Chinese Medical Alliance for Artificial Intelligence,CMAAI)应用Django框架建立了用于白内障诊断的Web平台,远程实时监控患者疾病状况。选择年龄范围和诊断模块后[特别是用于后囊膜浑浊(posterior capsular opacification,PCO)诊断的逆光照明图片],用户可以从文件中选择图像来上传新病例,网站上则提供捕获模式、白内障诊断、严重性评估和转诊建议等。每周医生会根据一般分类标准来评估所有病例,并及时与患者沟通,防止误诊。根据最新的诊断准则来更新逻辑语义,平台的诊断和治疗决策可满足最新的诊断标准,以便随时更新。他们还建立了一种新颖的三级医疗转诊模式,包括家中的自我监控、初级医疗和专业医院服务。与传统方式相比,该平台的眼科医生与人口的服务比例增加了10.2倍[42]。接下来还需要进一步社区筛查的临床试验,如果收效明显,那么未来该智能手机远程诊疗白内障疾病平台将大有可为。

2 手机AI 应用和平台的优势

2.1 降低成本和提高效率

智能手机的AI诊疗应用和AI协同管理平台可实现大规模人群的眼科检查,有望缓解医疗资源紧张的现状。由于DR、青光眼等眼病是无声疾病,发病前症状不明显。眼底图像检查可以提供更多“三早”的机会。但眼底照相机不便于运输,且价格昂贵,无法普及每个卫生诊所,因此眼底照相机不适用于广泛筛查。

现阶段智能手机眼部图像采集分为直接和间接拍摄,2种方式各有优势及应用场景。前者顾名思义是依赖手机自带的摄像头,如今的技术发展使智能手机尺寸合适,功耗降低,再搭载价格更合理的视网膜成像系统,大致形成了“摄像头+照片+智能手机+软件+算法+离线/在线分析+视网膜成像”的模式。后者是智能手机配合其他附件使用,如前置眼底镜/裂隙装置等,适合为具备条件的诊疗场所锦上添花。两者均采用图像处理方法筛选和自动检测眼科疾病,不仅减少向眼科医生的假阳性转诊次数,而且还节省了患者和卫生系统的成本和时间,最终可强化三级医疗转诊模式[13,43]。

2.2 医护的安全保障

应用智能手机诊断带来的空间分隔具有安全优势。近年来,眼科医生为患者检查或手术时常在显微镜下进行,医生与患者呼出的气体直接地近距离接触,这使得眼科医生常暴露在比较危险的职业环境下。如在新冠疫情中,武汉市中心医院李文亮、梅仲明和朱和平3位眼科医生因感染新冠肺炎不幸离世。搭载AI的智能手机投入使用,可在基础筛查过程中将医生和患者相对分隔,直接减少眼科医生在传染病大流行中的感染风险,具有一定的现实意义[44]。

3 手机AI 应用和平台存在的问题及建议

3.1 成本效益

智能手机搭载眼科AI 诊疗应用软件和平台,提供更加便利的前瞻性防治和随访管理,可在一定程度上降低就医成本,同时减轻患方和医方的负担。例如,用于DR筛查的AI已大幅改进了准确性和实时性等问题。不过,仍有许多临床有效性问题需要进一步验证。患者急需了解的最直接的问题是,他们自身能否从使用这些AI 系统中直接受益?如“使用该系统后,患者最终是否会获得更好的视觉效果?”同样,从医疗服务提供者的角度来看,筛查是否具有成本效益,结果取决于定期完善筛查的成本以及能否获得足够的覆盖率。医务人员能否从繁琐的重复操作中解放,是否有足够的资金均衡区域投入,能否提高患者就医的主观能动性参与等,也是需要解决的问题。

3.2 手机硬件水平与患者配合度

另一方面,在AI 临床部署中,智能手机的使用本身面临着巨大挑战。无论是直接还是间接的拍摄方案,用智能手机拍摄图像对于屈光间质浑浊、高度屈光不正以及不善合作的患者,都可能面临无法正常读取图像的情况[45]。智能手机搭载的摄像头受到像素、感光度等硬件条件的限制,这是在搭载算法系统之后也具有的一定的局限性。首先,考虑建设和维护医疗系统的成本,在一些经济不发达、网络不通畅的地区,上传图像受限,没有相应的后续配套治疗服务,容易失去后续跟踪,导致开展远程诊疗的难度增大。其次,额外的人员培训也是一个限制。资源丰富地区提供的眼科疾病诊断专家或经过培训的分级师,也可能由于忙碌的日程安排导致评分者提交评分和建议延时。使用AI系统进行眼病自动筛查,初心在于在医疗资源不丰富的地区替代医生对人群进行检查,以缓解对眼科医生和专家的需求。因此不仅要使资源分配和人力分工平衡,还需更建立健全更多的相关保障政策。

3.3 数据安全与伦理难题

值得关注的是,医患间的潜在信任障碍,以及保险赔偿范围界定和医疗法律法规的伦理难题也是远程眼科临床实施的主要影响因素。现阶段不仅需要改良音频和视频质量等技术问题,还要确保智能手机远程诊疗的安全性、可靠性和应急性。智能手机采集了就诊者的音像数据,在利益驱使下,这些生理信息很容易被用于其他商业用途,可能影响患者正常生活,违背诊疗初衷。应急情况下,手机AI应用能否在入院前及时预判,之后如何确保远程连线时效性,最大化地利用救治的黄金时间,也需要更深的探索。总而言之,诊断的准确性不一定等于临床有效性,将AI引入常规临床实践,必须解决数据存储、保密程度、所有权和访问权、个人隐私保护制度、应用经营监督体系和严格的处罚条款等问题,必须用法律明文对这些方面加以保障[44,46]。

4 结语

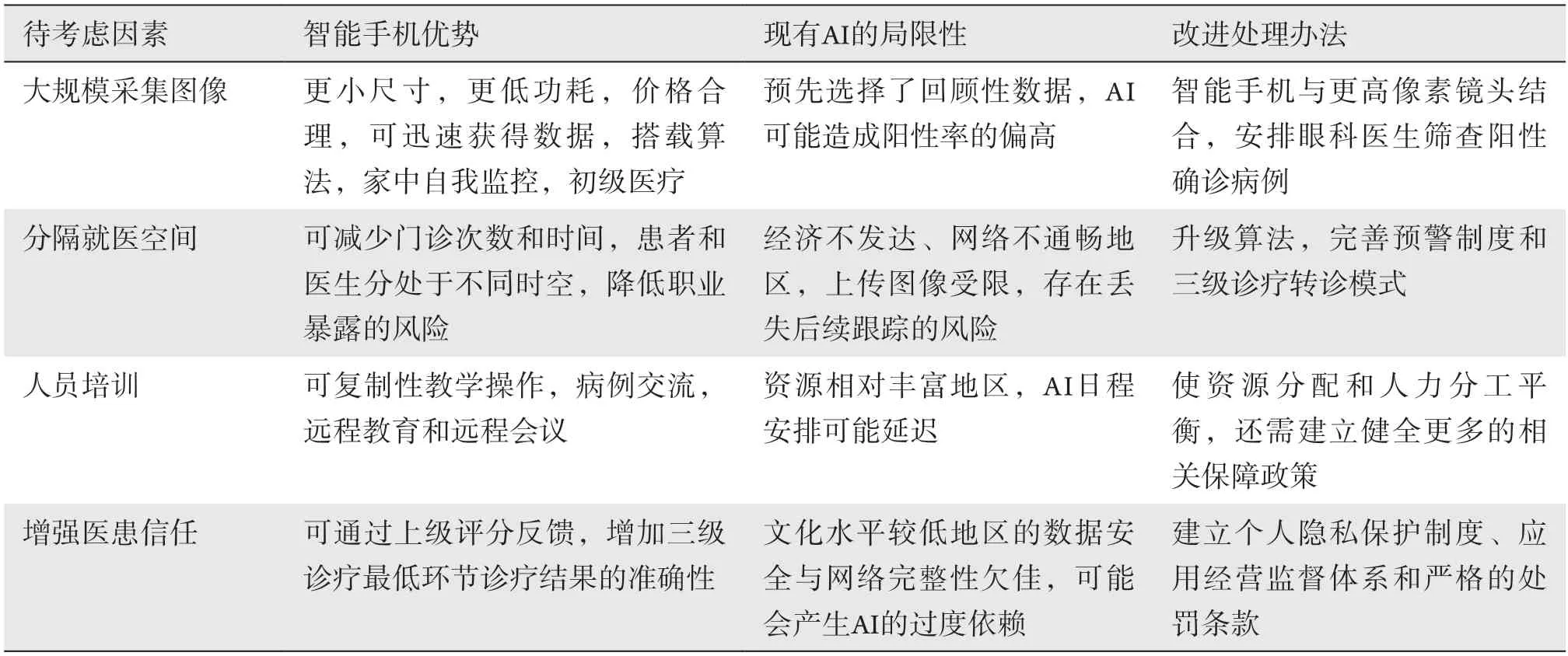

随着AI的发展,智能手机和AI模型必将不断进步。通过智能手机进行的眼科诊疗的最终目的是帮助眼科医生扩大消除可预防的致盲疾病的范围,这需要将重点从治疗转移到初级预防,而AI无疑将在其中发挥重要作用。如果我们准备好了拥抱并适应这种技术进步,那么不久的未来就会迎来激动人心的时刻[47-48](表1)。

表1 基于深度学习和智能手机的眼病诊疗利弊分析和建议Table 1 Analysis and suggestions on the pros and cons of eye disease diagnosis and treatment based on deep learning and smart phones

开放获取声明

本文适用于知识共享许可协议(Creative Commons),允许第三方用户按照署名(BY)-非商业性使用(NC)-禁止演绎(ND)(CC BY-NC-ND)的方式共享,即允许第三方对本刊发表的文章进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播,但在这些过程中必须保留作者署名、仅限于非商业性目的、不得进行演绎创作。详情请访问:https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/。