冰箱风道节能技术研究

2022-04-14李伟梁龙旭李同琴

李伟 梁龙旭 李同琴

美的集团冰箱事业部 安徽合肥 230601

0 引言

随着冰箱欧洲能耗标准的升级,新欧标对能耗的要求越来越高。目前,我国现阶段实行的能耗标准GB 12021有部分内容是参照欧标编制实施,考虑到标准升级的频次,可以预估几年内GB 12021将完成标准升级并实施,届时,对于冰箱的能耗等级要求也将进一步提升,这是各冰箱厂家将节能作为今后几年一个重要投入研发点的原因。同时,随着我国要在2060年达到碳中和的目标[1],冰箱节能可以进一步减小家庭用电量,从而反馈到上游,因不可再生能源发电带来的碳排放也将减小,既符合政策导向,也可以为用户带来实际利益。

冰箱的能耗优化从大的方面可以分为四个方面[2]:减小热负荷、提升制冷效率、降低部件运行功耗和控制策略优化。减小热负荷可以通过增加保温泡层厚度,使用更低导热系数的保温/门封材质,减小门/箱间隙等实现;提升制冷效率可以通过压缩机COP提升,蒸发/冷凝器换热效率提升,节流/回热优化,送风效率提升等实现;降低部件运行功耗可以通过减小各硬件开机阶段(压缩机/风机/主控板/变频板/加热丝等)运行功耗和停机阶段(主控板/变频板/显示板)待机功耗实现;控制策略优化方面各厂家采用的方案有所区别,常用如保压阀的应用、风机延迟启停、化霜控制优化等。综合上述能耗优化的途径不难看出,冰箱的能耗优化要达到新欧标A级是一个系统的工程,现阶段需要材料、部件、电装、控制、性能等各个模块分工同时进行优化,绝对不是仅由单一模块就能实现的。同时,在进行上述的能耗优化措施时还需要考虑措施采用带来的其他风险点,比如,增加保温或使用更低导热材质(如VIP)虽然可以降低冰箱箱体的热负荷,但保温厚度的增加和大量VIP的使用也会大幅增加箱体的重量、压缩冰箱的使用容积;而采用更小的门/箱间隙减小漏热的方式,在长时间使用后,出现开关门干涉的风险也比正常间隙要高。因此,在进行能耗优化的同时还需注意避免带来新的隐患。

而单独对于冰箱风道而言,其作为连接蒸发器和各间室、输送冷量的部件与能耗的关系息息相关,所以,对于从风道入手进行的节能研究一直不曾停歇。李玉稳等人[3]通过采用Ansys-CFD对冰箱风道和冷藏室进行三维内流场数值模拟及实验,通过改变风道形状、风口布局、出风方式等参数对风道结构进行优化。实验结果表明:风道结构优化后冷藏室的温差降低,冷冻室的风量占比增加,整机能耗降低。李智强[4]通过将大间室分隔为小间室,每个小间室采用单独送风、间室的前端设置风幕、间室内采用环绕型流场,以及在箱体下部分布多层回风口将回风热量分散这四种方式改善箱内的温度,将箱室内的最大温差由12.1℃降低到1.9℃,对整机能耗有所改善。王瑶等人[5]通过采用CFD对上冻下藏冰箱风路系统进行仿真优化,解决进回风短路问题,间室控温一致性明显提升,同时因间室换热效率提升降低了冰箱能耗,提升了冰箱性能。从现有风道相关的研究可以看出,研究更多的是集中在减小风阻,提高风量或改善间室的均匀性从而优化能耗。但考虑到风道是装配在箱体内,约束送风、提供冷量,对于风道送风和冷量之间的关系,以及风道送风路径和循环方式的不同引起的能耗变化还未有人进行研究,故本文选取某司一款380 L的两门单系统风冷冰箱,从冷冻风道角度入手,通过采用减小送风的冷量外泄、提高送风冷却效率的思路设计方案,调整送风路径,将原有冷冻外循环的送风制冷方式改为内循环,进行能耗优化。

1 研究思路分析

1.1 原机现状

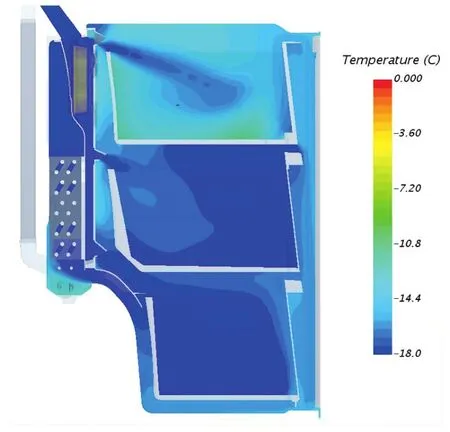

本文所选机型及冷冻各部件配合结构如图1所示,其冷冻室为3层抽屉结构,风道位于抽屉后端,抽屉两侧为箱胆,门体位于抽屉前端,抽屉和箱胆/门胆的配合尺寸及风口参数如表1所示。

图1 原机外观(风道及抽屉结构尺寸示意)

表1 原机冷冻室配合尺寸及风口参数

1.2 更改方案分析

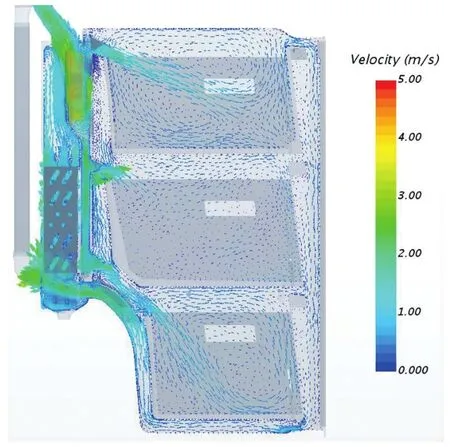

考虑到风道的主要作用是在约束风路走向的同时构建循环,所以先对原机的流场进行仿真,如图2所示,通过流场仿真可以看出,现有冷冻室流场循环的方式:首先,经过蒸发器换热的风由风机吹到冷冻风道的风腔夹层,然后再经由风道三层的出风口分配后送到对应的每层抽屉中,送风和抽屉内换热后再通过抽屉前部上边沿流出,途经抽屉和门体之间的间隙,汇总到最下层抽屉和底部箱胆之间的间隙,最后回到冷冻风道的回风口完成整个制冷循环。

图2 原机冷冻室流场仿真

进一步分析可知,在整个风路循环中,有约60%的冷冻送风在抽屉换热后,会通过门体和抽屉前边之间的间隙,汇总到最下层抽屉和底部箱胆之间再返回回风口;而抽屉和门胆之间的这一段路径,距离门体和箱体密封的门封比较近,虽然门封内有磁条吸合加强密封,但由于门体和箱体是物理接触密封,不可避免会存在一定程度的渗透漏热;加上大部分的送风又靠近抽屉和门胆之间的这一区域,靠近门封,所以送风在此处进一步加剧了冷冻室通过门封向外的冷量外泄;经测试,从门封处的漏热约占整个冰箱热负荷的15%~30%,反过来,可以理解为,在冰箱制冷的时候,有约15%以上的制冷量被消耗在此处;进一步进行温度场仿真(如图3所示)也可以明显看出,由于较大的风量流经此处,门封和门体内表面的温度明显较低,有一定的凝露风险。

图3 原机冷冻室温度场仿真

基于上述分析结果,本文对此改进的基本思路是:改变风路流经路径。当冷冻送风在抽屉内换热后,尽可能减少流经抽屉前部和门胆之间间隙的风量,将这部分减少的风量路径更改为:在冷冻送风于抽屉内换热后,直接由抽屉后端新开的回风口流出,从抽屉后端向下直接回到冷冻的风道的回风口。改变后的路径,在流程长度上相比原来从抽屉上下间隙流出,到门胆和抽屉间隙,再到抽屉底部这一段回风路径减短,因此风阻减小;同时送风流程路径的更改避免了大部分的冷冻送风到达抽屉和门体之间的间隙,从而减小冷量从门封处向外泄露;但考虑到改变风道结构和循环路径后也会带来其他影响,特别是采用后端循环后,因为送风口和出风口接近,可能会有送风短路的情况,或导致抽屉前端风量减少,这对于间室温度的均匀性和储温测试中对抽屉前端的负载包降温会有影响,这些也需要在后续的更改中进一步进行验证。基于此,本文采用的具体研究方式是:先按照上述思路进行结构方案设计,然后借助工具再进行流场/温度场仿真并进行优化,最后通过整机能耗测试的方法,确定最终方案的改善效果。

2 方案对比

2.1 方案设计

本文的方案在结构设计时主要分为两方面:一是减小风从抽屉前部的间隙流出,此部分的结构设计主要更改了三点:a.调整冷冻风道的出风角度,让更多的风向下进入到抽屉内;b.增加各出风口面积,减小出风角度造成的风量衰减;c.加高抽屉前端高度,减小抽屉前端上下的间隙,减少风从抽屉间隙溢出。二是构筑进入抽屉内送风的回风路径,此部分的结构设计方案主要更改了两点:a.在冷冻抽屉后端开设新的回风口,让进入抽屉的送风可以从抽屉后端流出;b.更改冷冻风道两侧变窄,构筑从抽屉后端回风口出风的回风风道。

方案设计时,考虑到抽屉后端新开的回风口具体位置和尺寸暂不确定,因此设计时在每层抽屉的上端和下端分别预留了回风口,标记为方案一(抽屉后端上端开孔)和方案二(抽屉后端下端开孔)。方案一设计是考虑到和现有常规风路循环方式相似,进入抽屉的风在抽屉内换热后从靠近抽屉上部的边沿处溢出,但由于送回风口距离较近,可能存在短路风险;方案二设计是基于方案一送回风口较近的优化,同时考虑到进入抽屉的风循环路径短,可以进一步降低送风阻力;但两个方案的实际效果还需在后续的仿真和实验中再进行确定。预留的上下两个风口面积相同,均是相比原有抽屉前端间隙,封堵后减小面积的1.2倍;而新构筑的回风风道是设置在后端冷冻风道的左右两侧,通过更改原风道盖板的左右两侧变窄、向后进行凹陷,形成两条通道,用作承接从抽屉后端流出的回风;进一步与此相对应,在冷冻风道底部回风口的两侧新开回风口,接收从两侧回风通道向下的回风,从而形成新的回风路径。本文风道和抽屉结构更改方案如图4所示,方案更改的冷冻室部件配合尺寸及风口参数如表2所示。

图4 本文风道和抽屉结构更改方案

表2 本文方案更改的冷冻室部件配合尺寸及风口参数

2.2 仿真分析

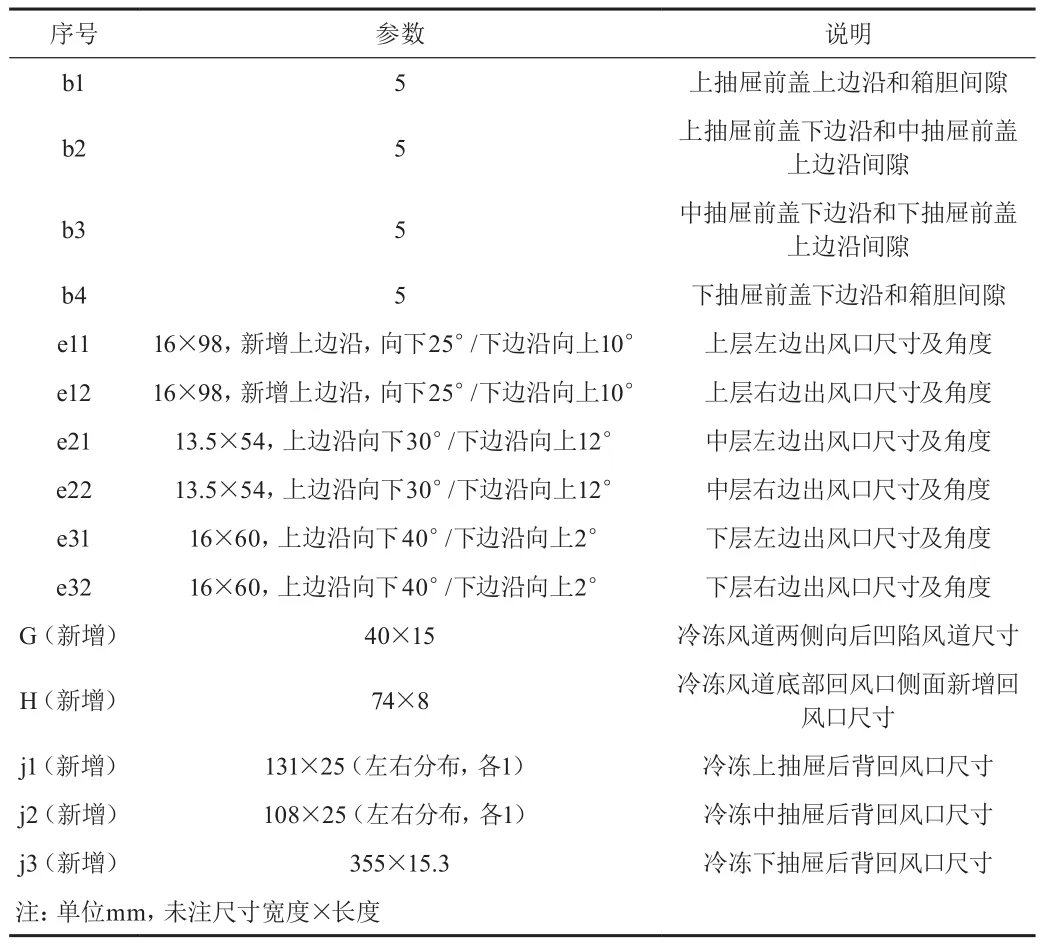

本文的仿真主要是对上述更改冷冻室方案的流场和温度场进行仿真,结合原机仿真结果,对各个风路的流场、风量及各部位温度进行了对比。

流场和温度场仿真是在给定相同的冷冻风机转速条件下进行,仿真结果如图5所示,给定的仿真计算条件如下:

图5 更改方案流场和温度场仿真结果

a.仿真时冷藏风门关闭,冷冻风机以固定转速1600 r/min运行;

b.箱体外部环境温度设置为32℃,对流传热系数8 W/(m2·k),箱内蒸发器采用固定冷源155 W,对流传热系数20 W/(m2·k);

c.箱体保温材质换热系数选取0.0187 W/(m2·k),门封换热系数选取0.04 W/(m2·k),其余参数采用默认设置。

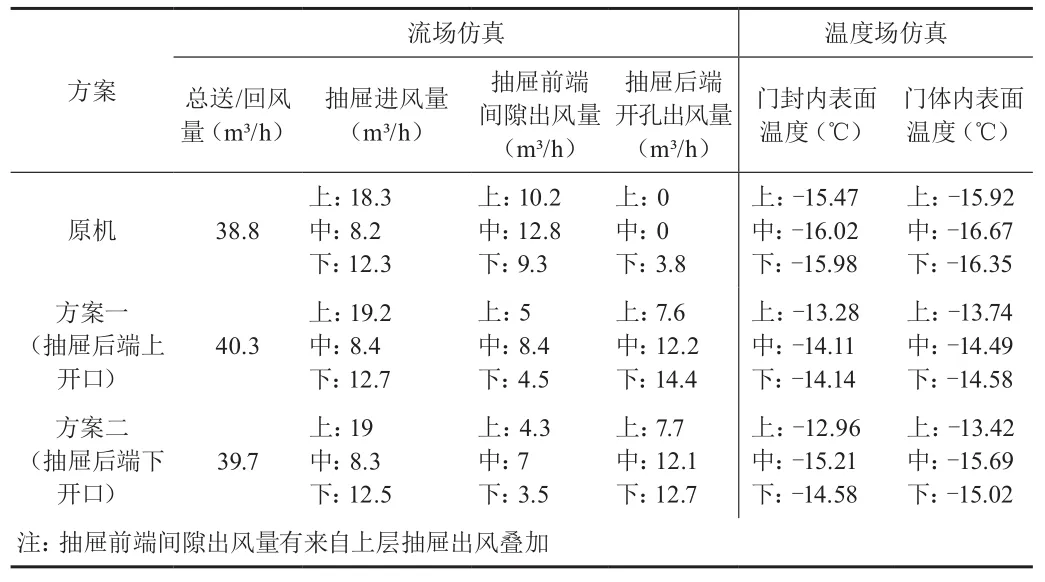

进一步对原机和更改方案的流场和温度场主要数据进行统计,结果如表3所示。

表3 原机和更改方案流场/温度场仿真数据

从流场仿真的数据对比可知,更改后两种方案的总风量相比原机分别增加3.87%和2.32%,说明更改后的方案一和方案二风路循环的系统阻力有所降低,从而送风量增加,进一步也可以从每层抽屉的进风量上得到反映。同时,对比每层抽屉的出风量可以看出,相比原机,更改后抽屉前端的出风明显减小,方案一上、中、下层抽屉前端的出风量减小51%、34%、51%,方案二减少58%、45%、62%,有效地减小了抽屉前端和门胆之前的循环风量,减小了抽屉前端漏冷。另外,对比每层抽屉后端的出风量可以看出,相比原机,更改方案抽屉后端开孔的出风量明显增多,侧面也说明抽屉前端减小的风量是有到达抽屉后端,结合图5两个方案的流场仿真也可以看出。综合上述流场的数据,这也说明更改原机的风路流径实现了预期,将送风从外循环的方式更改为内循环。

而参考温度场仿真数据,对比门封内表面和门体内表面的温度可以看出,方案一门封内表面的温度相比原机上、中、下部位分别提高了2.19℃、1.91℃、1.84℃,方案二分别提高2.51℃、0.81℃、1.4℃;方案一门体内表面的温度相比原机上、中、下部位分别提高了2.18℃、2.18℃、1.77℃,方案二分别提高2.5℃、0.98℃、1.32℃,足以说明两种方案在风路更改后,由于更多的送风不再流经抽屉前端和门之间的间隙,送风冷量向门封和门体渗透明显减小,漏冷明显减少,此点对能耗有利。

此外,结合流场和温度场的分布情况,两个更改方案抽屉内温度的均匀程度相比原机也有一定改观,此方面可以在后续的整机实验中再进行验证。

2.3 整机测试

经过如上仿真,继续对原机和两种抽屉开孔方案分别进行整机能耗测试,实际对比这两种更改方案的效果。更改方案风道和抽屉手板如图6所示。

图6 更改方案风道及抽屉手板(白色为原机,黄色为更改方案)

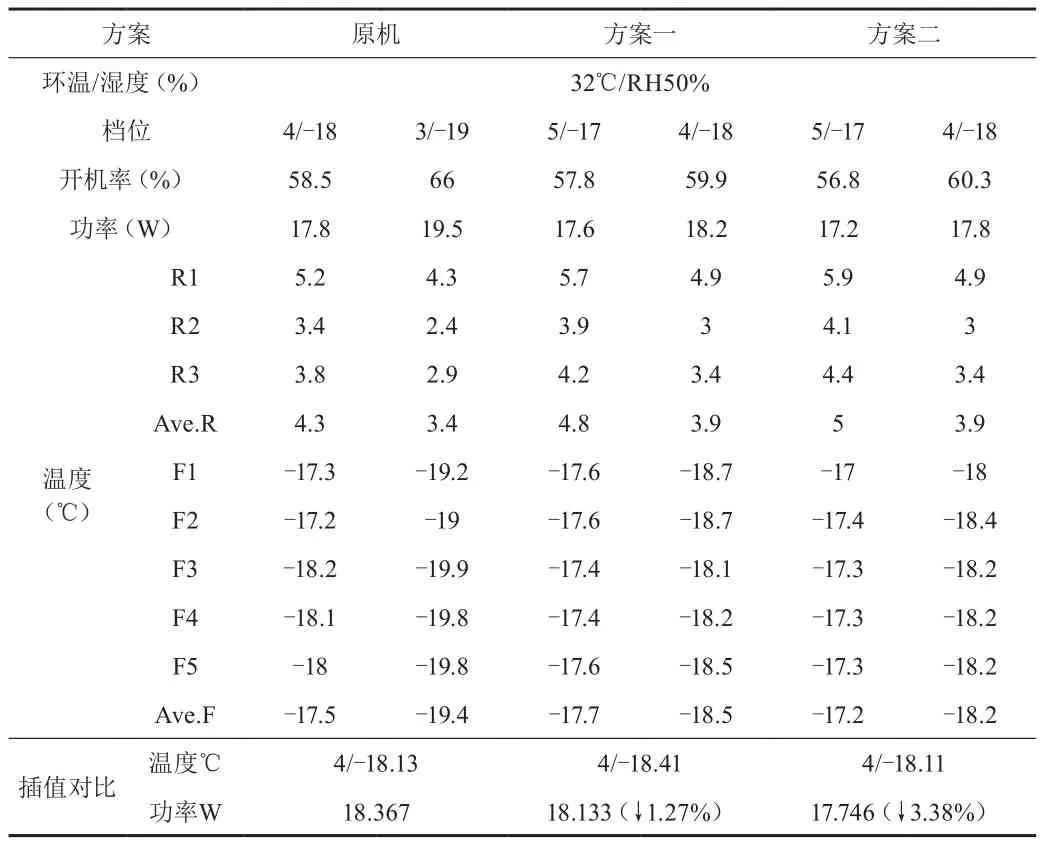

整机测试时,为了参照,先对原机方案进行测试,然后在原机基础上更换风道和两种抽屉方案进行验证,以排除不同样机引起的测试误差。整机测试是在标准焓差实验室进行,所用设备的量程和精度符合GB/T 8059-2016标准要求。三个方案的整机测试如图7所示,测试条件及结果如表4所示。

表4 原机及更改方案整机能耗测试

图7 整机测试(风道及抽屉更改方案装机对比)

经整机能耗测试,对比原机和风路循环更改后两个方案,可以看出:经过插值,在相近温度4/-18℃时,方案一和方案二相比原机分别降低1.27%、3.38%,说明风路循环的更改有效降低了冰箱的漏冷情况,和分析的能耗改善方式较为符合。

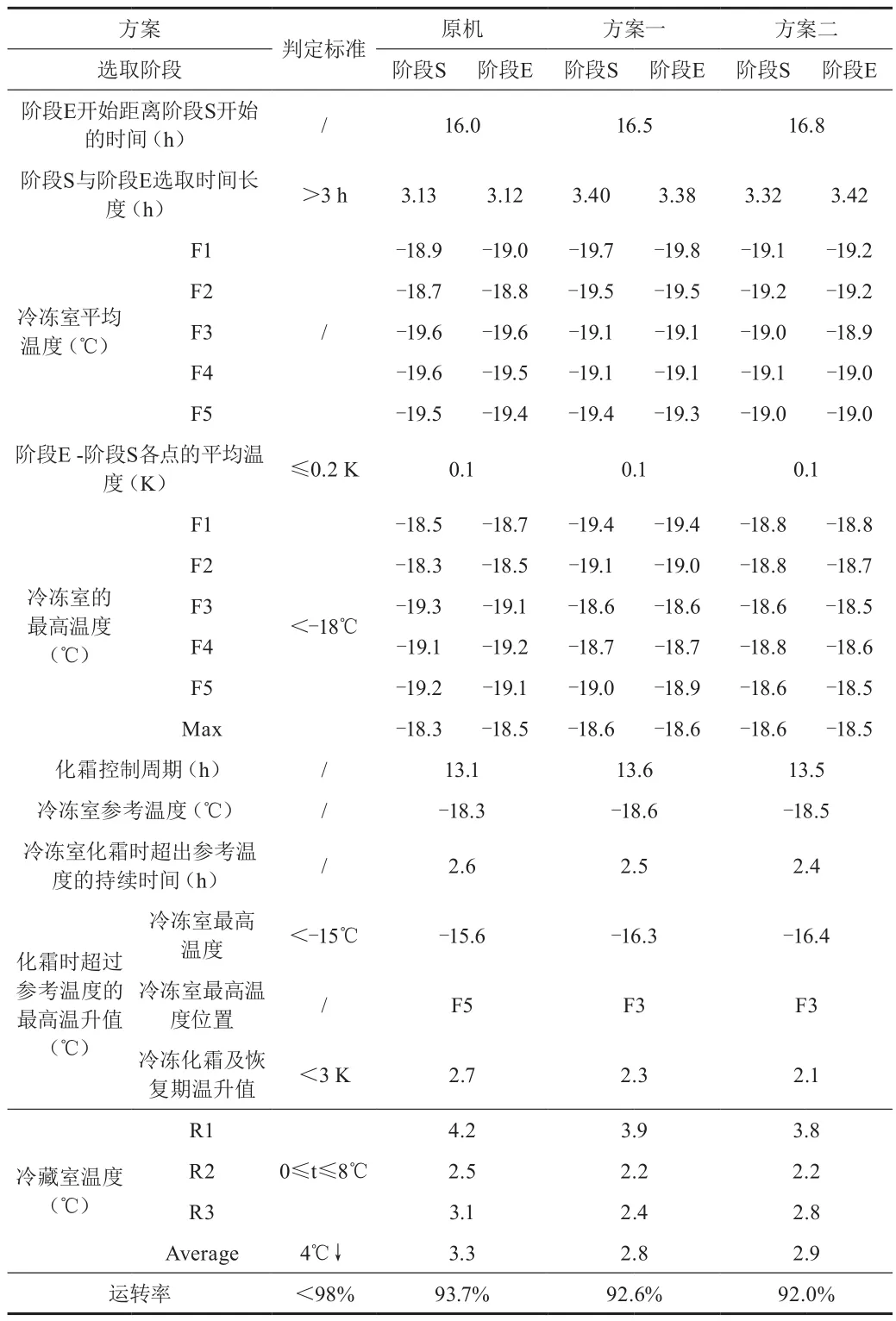

表5 原机及更改方案整机储温测试

经整机储温测试,测试结果如表5所示,对比原机和风路循环更改后两个方案,可以看出:风道结构和循环路径改变采用后端循环后,并没有出现因为送风口和出风口接近,可能会有送风短路导致抽屉前端风量减少,对抽屉前端的负载包降温会有影响的情况;同时,对比化霜后的温升,更改的两个方案相比原机更小,也从侧面反映出更改后内循环的方式让冷量更多的集中在抽屉内。

此外,进一步对比能耗测试中单一档位下冷冻室5个点的温度,可以看出:原机5个冷冻点的最大温差分别为0.9/0.9℃,方案一最大温差0.2/0.6℃,方案二的最大温差为0.4/0.4℃;对比储温测试中相同阶段冷冻5个点的温度,可以看出:原机5个冷冻点的最大温差分别为0.9/0.8℃,方案一最大温差0.6/0.7℃,方案二的最大温差为0.2/0.3℃;更改方案的最大温差均比原机有一定改善,这与之前的流场和温度场仿真的结果较为接近,说明本方案的风路循环更改并没有造成间室内温度均匀性的恶化。

3 结论

经过如上对比验证,通过对冷冻室风道参数:风口、抽屉间隙和风路循环路径的调整,将冷冻室外循环改为内循环的方式对于冰箱的能耗优化有效果,实际测试后能耗降低1.27%、3.38%,且间室的温差更小,对温度均匀性有所改善,证明本方案更改的可行性。

此外,本方案的风道更改相比原机两侧变窄,在一定程度上也增加了间室容积,而成本并无明显增加。另外,在本文的验证中,因考虑到抽屉的实际装配,对于抽屉正面间隙的更改未完全密封,还留有5 mm的安装间隙,而在后续,如为了追求更好的能耗优化效果,可在抽屉前端四周安装软性胶条类材质,进一步减小抽屉正面的间隙,在抽屉安装不被影响的前提下,追求此种方案能耗优化的最大效果。