黔东苗语存现句的句法语义类型①

2022-04-13唐巧娟

唐巧娟

(凯里学院期刊社,贵州凯里 556011)

存现句是用来表达某处或某时存在(或隐现)某物的一类句式,是很多语言都有的特殊句式,是语言学界一直讨论的热点问题之一,语言学界在这方面的研究成果也相当丰硕。近年来,存现句相关研究逐步扩展到跨语言对比、类型学研究等,如黄成龙(2013)[1]、余成林(2011)[2]等对汉藏语系各语言及方言的存现句进行了较为全面和细致的考察,揭示了汉藏语系各语言存现句的共性和个性差异;朱艳华(2013)[3]、孙文访(2015)[4]跨语言考察了世界几十种语言的存在句编码模式,对世界语言存在句以及存在动词进行了类型学分析。

狭义的存现句是具有“处所名词居句首,处所物后置”形式特征的存现范畴表达式。从形式上来看,世界上诸多语言的存现句都存在“句首处所”和“存现物后置”的典型特征,而苗语存现句的句法特征除了以“存现物后置”作为必要标准以外,其他成分的句法隐现和分布则更为灵活;从语义上来看,由于黔东苗语中存在诸多形容词作谓词核心可以后接名词的现象,性质形容词在存现构式中的准入,更是造成了存现句在语义表达上的复杂性。为此,本文结合语形与语义概念,按结构类型和语义类型来分别论述黔东苗语存现句的不同结构类型或不同语义类型之间的共性、个性及其关联。

一、黔东苗语存现句的结构类型

“存现”作为事物的基本空间属性,必然涉及存现物、存现处所和存现方式三要素,在语言中以存现句的形式来表达。张谊生(2015)[5]指出汉语中典型的存现构式都要具备“句首占位化”“当事后置化”“指称有界化”和“事件实然化”四个构式要素,其中,前两个是形式要素,也是黔东苗语存现句的构式要素。然而,在具体语境中,存现句的存现处所或存现动词可适当隐现,在不强调存现方式的情况下,句子存现动词并非句子核心,苗语存现句的如是实例比比皆是。依照句首处所词和存现动词的隐现情况,黔东苗语存现句的结构类型可分为完整式、无主式、零动词形式三大类。

(一)完整式存现句

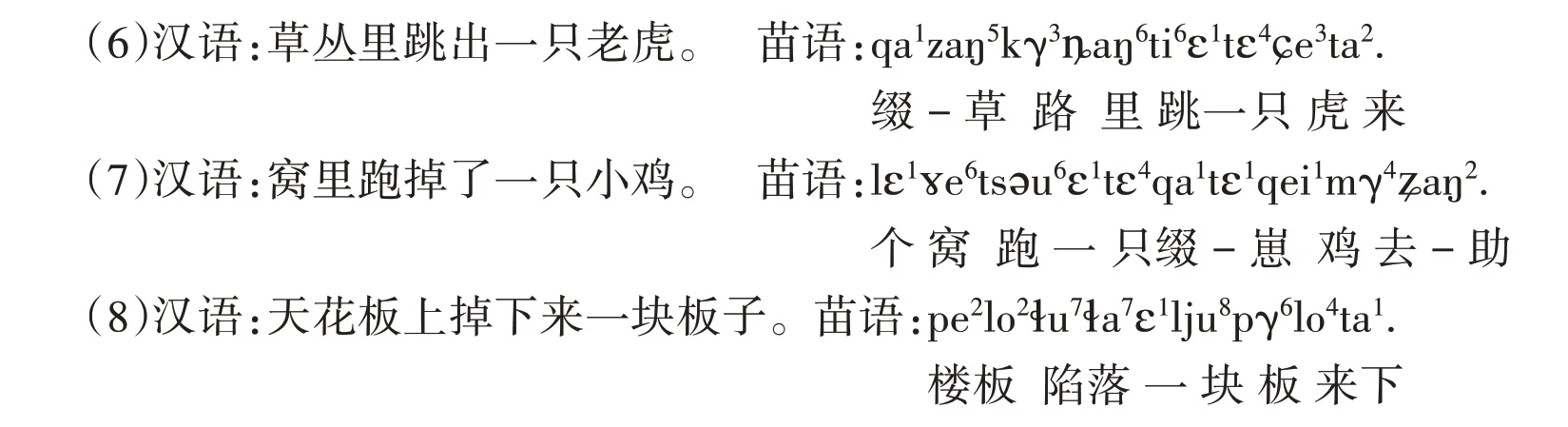

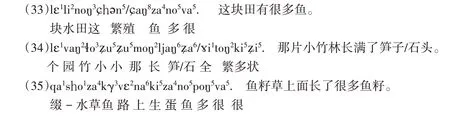

苗语中的大多数存现句与汉语的典型存现句一样,具有完整的A、B、C三段,且语序与汉语基本一致。若将表达存现处所标为NPL,将存现物标为NP,存现方式标为VP。那么,完整的存现句结构为NPL+VP+NP,如以下例句:

以上例句所示的NPL+VP+NP 格式是苗语存现句最典型的结构形式,其中,表达存现方式的VP的准入条件较宽:可以是专门用来表达存在的“有”类动词,如例(1);可以是“获得”类动词,表某地或某人因某过程或经历“获有”某存在物,该词作为存现动词强调从“无”到“有”的过程性且该过程也不是一蹴而就,其语义带有时间特征和社会性特征,可表年龄、收成等,如例(2);可以是表达存现的行为动词表达动态隐现,如例(3);VP还可以是表达空间量的形容词或副词,是对存在量的描述,如例(4)(5)。

由于汉语中存在丰富的动结式,其存在句和隐现句都可以直接用NPL+VP+NP这一个句式来表达出现、存在和消失,语义上的区别只是存现动词VP 及其辅助性成分(动态助词)的差异。而苗语中典型的完整式隐现句则用NPL+VP+NP+Q 结构来表达,这与汉语典型的三段式隐现句又有一定的差异,可对比如下汉苗表达。

汉语隐现句中的趋向动词与位移方式动词构成黏着式动补结构,语义中心在趋向动词,趋向动词不能省略;苗语NPL+VP+NP+Q 式隐现句中的趋向动词与位移方式动词隔开,在语义上属于补充成分,并不占句子的语义核心,甚至趋向动词在句中可以省略,句子依旧可以表达隐现义。

(二)无主式存现句

上述的NPL+VP+NP结构是黔东苗语最典型的完整存现句形式,句中的处所主语本是构成存现句中必要的句法成分,但在很多语境中,处所主语可以根据上下文省略,从而构成无主式存现结构及其变式结构。

1.VP+NP

省略处所主语的存现句,主语往往可以通过上下文语境得到解读。该结构中的存现动词多局限于具有典型存现义的存现动词等或带有表达隐现结果的趋向动词等,如以下例句:

省去处所主语的存现句中的存现动词多以“存在”状态或结果义动词为主。以上例句中(11)(12)的处所主语可以根据后文语义补全,即“我家”和“村里”,而例(10)则可以根据说话人的语境现场解读隐含的存现处所。

苗语中还有一类“无主存在句”,还有后续谓词性成分对存在物进行描述,此类存在句中的存在方式是虚化的,只限于用,结构为该结构中的存在动词或所表达的空间存在语义已经虚化,甚至不能体会到其中的空间处所义,相当于汉语中的无主有字句,如以下例句:

以上例句存在物所在的处所是说话人意念中的以现时语境作为某处(或某领有者)前所省略的处所(或领有)主语是因语境有所定指而省略。

(三)零动词存现句

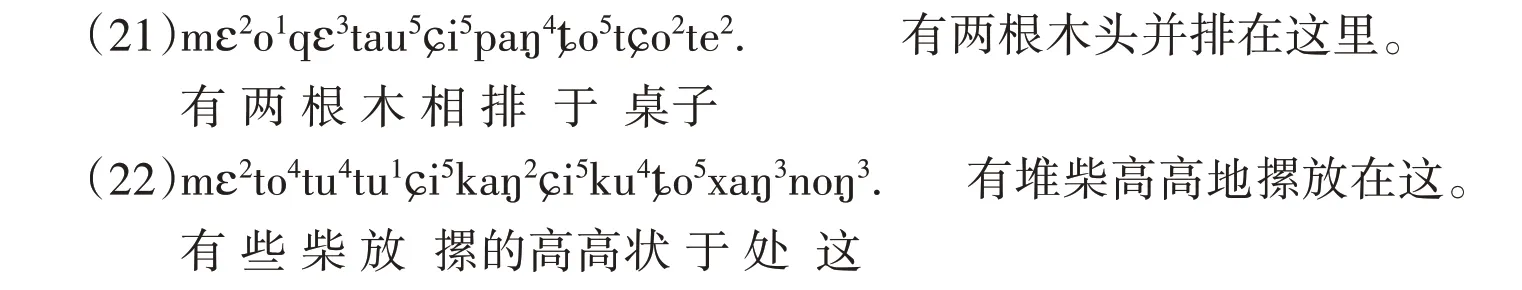

黔东苗语中也有一类存现句,存现处所与存现物之间直接组合,不需要存现动词,也不需加任何存现方式辅助性词,即“零动词存现句”。这类存现句又包括NPL+NP 及其扩展式NPL+NP+VP。

1.NPL+NP

NPL+NP 类存现句是黔东苗语中最简单的存现句,这类存现句的存现语义是通过存在物的一定数量来实现的,往往要求NP前必须要有确数数量短语修饰,如下:

2.NPL+NP+VP

当NPL+NP 结构中的存现物NP 不仅作为某一空间关系论元而存在,同时又是另一具体行为动作或状态的描述对象时,NP后可再续接谓词性结构,构成NPL+NP+VP 结构。此结构的构形与领属结构有高度一致性,语义上也多是句法语义层面的解读差异,深层语义亦存在千丝万缕的联系,试看以下例句:

由于存在物NP 有后续谓词性成分对其加以陈述而非独立存在,且作为后续VP 的主要论元(动作的施事、受事或当事者),存在物NP在语义上与后续VP的句法距离更为接近而与句首NPL的语义距离更远,整个结构更适合理解为“NPL+(NP+VP)”结构。换言之,NP 的句法身份发生了变化(转向后面VP 的陈述对象),那么,其语义上便不同于常规存现句中的“不定指”存在物,相反,其语义多为“定指”。该结构中NPL与NP之间的句法语义距离被后面的VP所拉远,位于句首的处所词随之背景化,不再凸显存在物的处所,而是表达某事件发生的空间背景或空间范围。整个句子的含义更侧重于对动作事件的表达和描述,我们可以称之为“事件存现句”,表达“某处某事件”,不再是“某处某物”。

二、黔东苗语存现句的语义类型

存现句的语义类型主要是看存现处所与存现物之间的空间语义关系。当存现处所与存现物之间是两个相对独立的空间物时,二者的关系体现为较为明显的空间处所关系;我们可将这类某处以某种方式存在或隐现某一独立空间个体(存在物)的存现句归为处所存现句。当句首的处所词空间语义特征弱化,甚至由生命度较高的人物名词居首位时,句子存现处所与存在物之间的空间处所关系则愈加模糊,该句式的存现义就开始往某种领有关系或属性类关系转化,这两类存现句在语形上与处所存现句一致,而语义上也有一定相关性,我们将其归为关系类存现句。关系存现句又可分为领有类存现句和属性类存现句。

(一)处所类存现句

存现句是一种带有标记性的特殊句式,世界语言存现句之间的差异更多体现在存现句中存现动词的差异,不同的语言对存现概念的表达差异也主要体现在存现动词的差异:有的语言会因存在物的物理特性或生命度的不同而使用不同的存在动词,如哈尼语(白碧波,1991)[6];有的语言会使用不同的动词来区别不同的存在方式,如羌语支的许多语言对可不可移动的不同存在方式用不同的动词来表达(孙宏开等,2007)[7],再如,西夏语会因存在物的尊贵与否而使用不同的存在动词(史金波,1984)[8],而格什扎话中的存在动词会根据主语或宾语的性质和存在空间的大小或范围来选择不同的存在动词(多尔吉,1998)[9]。处所类存现句是存现句中的典型成员,也是绝大多数语言中都有的典型存现句,即某地存在、出现或消失某人或某物,其表达形式上多为典型的存现句三段式NP1(或NPL)+V存在+NP2。处所类存现句强调的是处所与存现物之间的空间关系,该存现关系中不同存现方式的表达亦体现在不同的存现动词,也是存现动作准入最宽的一类存现句。但不论存现的具体方式如何,该类存现句中的NP1(或NPL)与NP2都是相互独立的不同空间实物。

存现句中,能体现句首处所词与后面存现物之间语义关系的句法语义核心词在于动词及其辅助性成分。若我们把“存现”当作一个过程性事件来分析,那么存现本身就可大致分为“出现(A)——存在(B)——消失(C)——(消失)遗留(D)”四段过程,其中,只含B、D 段的为静态存在,含A、C段为动态隐现。但苗语中的静态之间并没有相应的动态助词(如汉语中的“了”“着”)来加以区别,往往是静态存在或消失隐含动态出现或隐去。

出现(A)段。黔东苗语中表达事物的出现往往会借用来义趋向动词来表达,出现(A)类处所存现句中的存现动词多为,趋向动词和宾语之间的语序存在两可的情况,但多以趋向动词后置于存现物为优势语序结构,如以下例句:

存在(B)段。苗语中的“生长类”动词可以表达出现(A)类,但更适合理解为存在(B)类,如等十几个,而生长存在物的属性(存在量、生命度和可移动性)是生长类存在动词意义包装的重要特征之一,对比以下存在动词的用词差别:

以上动词之所以能表达隐去消失义,是因为该类动词语义概念中同时含有隐去过程和隐去结果,如既可以表达“减少”的动作过程,也可表达“少”的结果状态;既含有“离去”过程义,又包含有“离去”的结果义既有“消耗”过程义,也有消耗后的“完结”结果义的语义概念中既含有“丢”的遗漏过程,也包含“丢”的失去结果。正因为这类词的词义本身包括动作过程和动作结果两个阶段,在语境中可获得动作过程义或结果状态义两种语义解读。也正因这类词的词义本身含有“结果义”,也就不需要再借助其他诸如汉语中“了”一类的体标记来表达“有”到“无”的变化过程。但在句子需要强调隐去的具体方式或原因时,苗语的消失类隐现句多是由“位移动词充当谓词核心,其中,位移动词表达隐现的方式或原因,表消失。

(消失)遗留(D)段。这类消失留意结果存现句,并非简单的“结果性”,而是具有前因的“后果”性存现,是苗语特有的一类存现句,由苗语中较为特殊的一类动词(兼表过程和结果语义)凸显的特殊存现关系。这类存在句在结构与表层句意上与过程性处所存在句有一致性,其表达形式亦可标为“NP1(或NPL)+VP存在+NP2”,差异在于存现方式词的语义差异,从而构成结构中NP1与NP2之间的语义差异。就这类存现句表层意思来看,是表存在或不存在的静态性结果状态,但由于句中的存现动词又不仅仅表结果,也对该结果产生的前因情况进行了语义编码,造成整个结果存现句另含有一层深层含义,为存现物在空间关系中出现或消失的动态性量变过程。如下苗语中同为“遗留、剩”义存现动词的的语义差异就是对“剩余”结果产生的前因情况进行区别:

结果类存在句在语义功能上更接近于领属类存在句,NP1与NP2之间凸显不同个体的空间位置关系,但VP 并不表达事物之间空间关系以某种存在方式的持续,而是表达空间关系变化后的遗留性存在。结果类存在句中,表达存在方式的存在动词在语义上凸显存在物的隐现结果,在这一点上,又与属性类存在句有相似之处,都凸显存现的状态性,但结果类存在句在表达结果的同时,又预设了结果的原因。如以下例句:

以上例句的动词在语义上兼表过程和结果,例(43)(44)中的在苗语中既可以表达动作过程“消耗”之义,也可以表达“消耗结果(完结)”之义;例(45)中的在苗语中既可以用来表达具体动作“停止”之义,也可表达“停止之结果(平静、结束)”之义,这类动词往往和句末的完结义助词同现。

整体而言,处所存现句中句首的NP1(或NPL)与后面的NP2都是具有强空间特征的独立个体物,二者的空间“处所—存在”状态明显,二者只是空间位置上的包含非重叠关系,即NP2的空间区域包含于的句首NP1(或NPL)的空间区域之内。

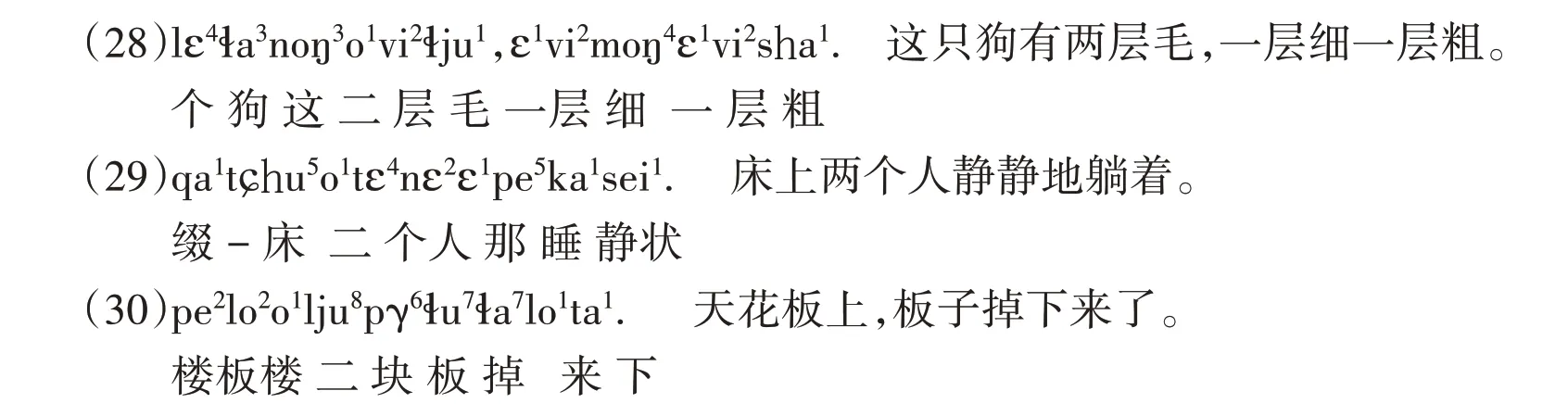

(二)领有类存现句

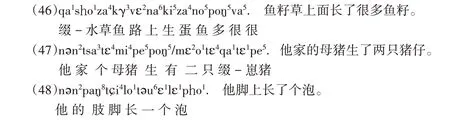

处所类存现句是存现句中的典型成员,句中的主语是典型的空间处所,与宾语构成语义上的“空间处所—存在物”关系。当存现句中的主语的空间处所语义特征减弱,非范畴化为有具体所指的实物个体乃至有生命物时,那么,存现句中主宾之间典型的“处所—存在物”空间关系也就随之非典型化,其语义关系更倾向于理解为“整体—部分”关系,如例(46)至例(48)可见转变过程:

以上例句表述的“整体—部分”关系中所含的空间语义依旧较为明显,句首的主语尚介于空间处所向领主物转换的中介状态。如以下例句:

苗语中强调空间处所义与强调个体实物义的名词之间并没有形式上的变化或标记,以上例句句首的NP1既可以解读为空间处所,也可以理解为个体实物。但是相较前文例句而言,该类例句中的NP1与NP2之间的空间已是一个重叠(或叠合)的空间,即NP2隶属于NP1之所在的空间之类,也就是“整体—部分”关系。在“整体—部分”存现句中,我们依旧可以感受到NP1较强的空间特征。

当“整体物”的生命度增高,其空间语义特征也就相应减弱,便可理解为“领有者”,后面的存现物NP2便成了“被领有物”,二者构成领有类存现关系。而“领有”与“蒙受义”又存在语义相关性,试看下列例句:

与其他语言的领有存在句不同的是,苗语中的领有存在动词没有体的变化,既表达领有物者与领有对象之间真实存在的物物关系以外,动词还可以隐含运动与事物之间的情状关系,即动词可以表达现有的存在关系,也可以指过去或将来的意念存在关系。Vendler(1957)曾将情状分为状态情状和事件性情状两大类,而事件性情状又分为活动情状、完结情状和达成情状三小类。动词是否具有动态性是区别状态情状与事件性情状的重要语义特征,黔东苗语中的动态性语义特征往往就是动词本身语义概念的一部分,动词的语义情状是否具有动态性完全取决于动词本身及其与语境之间互动,并不需要强制性动态形式来补充。这种动词所含的动态性语义特征体现在领有义存在动词中,就是苗语中的领有存在动词兼可表达“有过”“有了”“有着”等不同的时制语境下的领有存在。如以下例句:

以上例句中的存在动词mɛ²本身作为存在关系动词,本是表达非动态的状态情状,该动词的语义特征从语义逻辑上来讲多体现为[-动态],以表达领属类存在关系,如例(53)。这类关系类动词在现代汉语中要表达事件性情状,需要加相应的动态助词来表达时间轴上的存在情况(存在时态),而作为苗语中典型的存在动词mɛ²可以不借用动态助词即可直接用来表达事件性情状领有关系。苗语中的动词所含的事件性情状中的[+动态]语义特征往往由非句子内部的语境或句子的其他实词成分激活,得到相应的动态性解读,如例(54)用时间词去激活该动词的前后时间状态变化,从而体现出动态性。

可以看出,领有类存在结构中表达存在领有关系的两个名词NP1、NP2在语义上都有较强的独立个体性和空间性,NP1在强调空间义的同时,还具有强指称义,指称领属关系中的领有者。

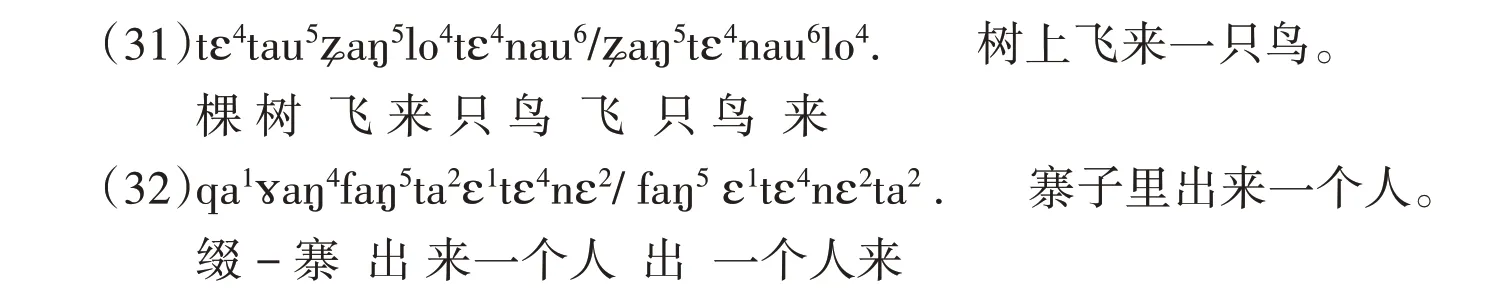

(三)属性类存现句

若说处所类存现句中体现的处所词NP1(或NPL)与存现物NP2之间体现的是具体可感空间物之间的关系,那么,领有类存现句句首的处所词NP1(或NPL)已经抽象化了不再指具体可感的空间处所,而是有生命度的人或机构等;而属性类存现句中却是句尾的存现物NP2已抽象化了,不再指带有数量义的存现实物,而是具有某类特征的类指名物。

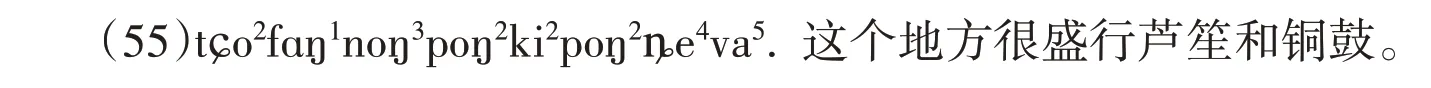

属性类存现句结构是“NP1(或NPL)+AV+NP2”,其中的存在方式词不再是表达存在关系的动词,也非具体动作动词,而是带有状态或属性义的形容词。从谓词表达的情状类型来看,属性类存在句属于状态情状,不存在动态性。由于苗语中的形容词与动词之间在句法上并不存在较大差异,后面都可以直接加名词构成谓词性形名结构。当形容词连接的前后两个名词之间有抽象意义上的空间——(空间内的)某物关系时,便构成了属性类存在句,其中的形容词充当存在动词的语义角色。也正因苗语中形容词的这种特殊句法功能的存在,才有该属性类存在结构,这也就成了苗语不同于其他语言所特有的属性类存在句结构。

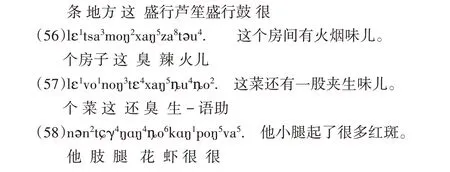

苗语中的属性类存在结构中的主语NP1在语义上往往是定指的或特指的某实物;结构中的AV 可以是状态动词,语义凸显出状态性,存在方式词更多情况下是形容词性的,用来表某物含有/具有某种属性或某物处在某状态;NP2可以看作是补语,也有学者认为是宾语,但这并不影响该结构所表达的语义关系和语义概念,毋庸置疑的是NP2在结构中并非作为被支配对象而存在,而是作为一种带有某种属性的存在物,且该存在物隶属于前面的NP1,如以下例句:

以上例句所示的属性类存在句,所谓的存在动词多是状态动词或形容词,句中尾段的存在物往往在语义上是类指的,并不指具体的存在物,更是与存在物的数量相去甚远,结构中表达存在物的NP2前不能加数量短语或量词进行限定。对这类存在句中的存在物进行量化时,往往通过存在动词或形容词的程度量化来间接说明存在物存在的情况,如以上例句中表达存在量用程度副词等,而不用表物体数量的多”。在很多语境中,形容词后的名词甚至成为该形容词表达性状的一部分,实现了词汇化的过程,不再是一个形名组合,而是固定词汇,其语义上的属性或状态义更加鲜明。如例(61)中饿饭”就是“饿”的意思破衣服”引申为“缺衣”:

例句(59)所示的属性类存在句中后面的NP2的语义还比较实在,例(60)(61)中NP2与前面的形容词结合更为紧密,词汇化程度更深,NP2所表达的实体概念意义已虚化。苗语中的这类AV+NP结构类似于汉语中的黏合式动补式,NP2的体词词汇义并不明显,其语义功能在于进一步补充说明AV 的涉事,可以说NP2就是为了进一步说明AV 而存在的。需要注意的是,在属性类存在句中,能够进入该结构的NP2在语义上必须具有属性义,且进入该结构位置的名词空间义弱化,属性义相应得到凸显,表达的是与动词或形容词的属性关系。正是由于NP2凸显属性义,前面不能再受凸显空间义和个体义的量词的修饰,也正是因为NP2凸显属性义,位于结构处所位置的NP1就必须是具有强个体义的有指或定指名词,一般的抽象名词不能进入NP1的位置。

属性类存在句是由属性形容词连接的具有该属性的两个关联物,NP1(或NPL)与属性词AV的关联是临时性陈述;而NP2与属性词AV 之间是直接属性关联,也就是说,AV 所表达的属性事实上是依附NP2的属性。虽然,NP2是AV 的直接关联物,但二者的关联并非固定的。在名词的语义系统中,属性义往往是人们对事物内涵义或概念义以外的主观认识或评价,并不包含在概念义中;加之,名词所含的属性也具有多样性,在不同的语境中体现的属性义也有较大差异,亦体现出较强的主观性和不确定性。我们在表达某物具有某种属性时,为了表义明确,也就有属性直接关联物NP2产生的必要,这也是属性类存在句形成的句法语义动因。

三、小结

按结构类型来分,黔东苗语存现句可以分为完整式存现句、无主式存现句和零动词存现句。前两类是含有谓词的存现句,谓词可以是一般行为动作动词、结果状态动词或形容词或存在标记动词零动词存在句,主要是通过凸显存在物的存在量而构成的特殊存在句,苗语中的是”字存在句很少用于日常交际中,只出现在对汉语“是”字存在句的直译语境中。

从存现主语与存现宾语所构成的语义关系来看,黔东苗语存现句可分为处所类存现句、领属类存现句和属性类存现句。其中,处所类存现句中体现的空间关系最为明显,是存现句中的典型成员;而领属类存现句可以看成是处所主语具体实物化乃至人物化的一类非典型存现句;属性类存现句是黔东苗语特有的一类存现句,存现物的空间性减弱,在语义上倾向于类指,以补充说明主语的属性。