不同入路椎弓根钉内固定术治疗胸腰椎骨折临床疗效比较

2022-04-13贺西京王自立王雄勋田夏威

吴 卓,贺西京,王自立,王雄勋,田夏威

(西安国际医学中心医院脊柱外科,陕西 西安 710100)

胸腰椎骨折是骨科的常见临床疾病,高能量损伤是其主要致伤因素[1],如车祸、高处坠落伤等。手术是目前主要的治疗方法,传统的后正中入路切开复位椎弓根钉内固定术,由于术中广泛剥离椎旁肌肉,出血多。术后患者容易出现慢性腰背痛、肌肉萎缩无力等症状[2-3],致患者对手术治疗的结果并不十分满意。目前,经皮和经肌间隙入路椎弓根钉内固定术已逐渐应用于临床,均符合微创手术的理念,但这两种手术方式的优劣性尚不明确。本研究通过分析往年案例,并做如下报告。

1 资料和方法

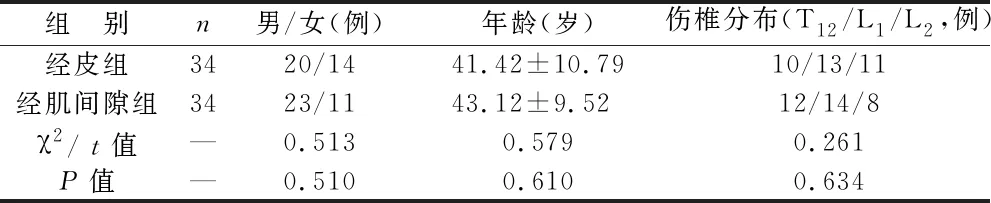

1.1 一般资料 选取2019年10月至2021年8月我院收治的68例胸腰椎骨折患者,采用随机数字表法分为经皮组与经肌间隙组各34例,两组一般资料见表1。病例纳入标准:①经过X线、MRI及CT等影像学检查确诊为胸腰椎骨折,且脊髓神经功能正常,无需手术减压者;②患者受伤时间不超过2周,且为单椎体骨折;③患者精神正常,能够配合随访。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 手术方法

1.2.1 经皮组:在全麻下,患者取俯卧位,腰背部加垫。C臂常规透视、定位、体表标记,确定穿刺点及进针方向。于标记处行约1.5 cm纵行切口,依次穿刺、攻丝。选择合适的空心椎弓根钉经穿刺针进入椎体。C臂透视确定椎弓根钉位置良好,经皮固定棒与椎弓根螺钉,缓慢撑开。C臂透视下确认伤椎复位良好后,旋紧螺帽。常规冲洗、止血、缝合,无需放置引流。

1.2.2 经肌间隙组:患者麻醉、体位与经皮组一致,在腰背筋膜层钝性分离皮下组织,在伤椎棘突旁约1.5 cm处作一长约8 cm切口。钝性分离多裂肌和最长肌,经肌间隙暴露椎弓根进针点,依次完成置钉、装棒、撑开复位等操作。C臂透视下确认伤椎复位良好后,旋紧螺帽。常规冲洗、止血、缝合,放置引流。

1.3 观察项目

1.3.1 一般情况:两组患者的切口长度、手术时间、术中出血量、术中透视次数、住院时间等项目。

1.3.2 影像学指标:①后凸Cobb角:分别标记伤椎上位椎体上终板线和伤椎下位椎体下终板线的垂直线,两垂直线的交角即是。②伤椎前缘相对高度:即伤椎前缘高度/伤椎上、下相邻椎体前缘平均高度。

1.3.3 疼痛及功能评分:采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)评估患者疼痛情况,采用Oswestry功能障碍指数(Oswestry Disability Index,ODI)评估患者机体功能情况。

1.4 随访形式 随访至术后1年结束,分别于术后3个月、术后1年采用门诊或电话随访的形式,相关X线检查患者则通过到门诊进行。

2 结 果

2.1 两组患者一般情况比较 在切口长度、术中出血量和住院时间方面,经皮组明显低于经肌间隙组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。而在手术时间、术中透视次数方面,经肌间隙组明显低于经皮组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者一般情况比较

2.2 两组患者影像学指标比较 在各时间点,两组的后凸Cobb 角、伤椎前缘相对高度相比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。在术后3个月、术后1年,两组后凸Cobb角显著低于术前,两组伤椎前缘相对高度显著高于术前,差异均具有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

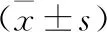

2.3 两组患者VAS、ODI评分比较 术前,两组VAS评分、ODI评分相比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。而在术后3个月、术后1年,经皮组明显低于经肌间隙组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。在术后3个月、术后1年,两组患者的VAS评分、ODI评分明显降低,呈下降趋势,与术前相比,差异具有统计学意义(均P<0.05)。见表4。

表3 两组患者影像学指标比较

表4 两组患者VAS、ODI评分比较(分)

3 讨 论

一般来说,胸腰椎骨折分为稳定型骨折和不稳定型骨折[4],而对于后者,一般采用后路开放手术治疗[5-6],但传统手术创伤大,手术过程中需多次对肌肉组织进行牵拉。患者在术后会产生疼痛感,影响患者的恢复[7-9]。随着脊柱微创外科的发展,现常见的入路方式有两种,一种是经皮入路,利用穿刺针引导行椎弓根钉内固定术[10],有学者采用此方法,取得良好的效果[11],并通过与传统手术相比较,认为该术式具有创伤小、出血少、恢复快、住院时间短等优点[12-13]。另外一种是经肌间隙入路,通过肌肉组织间隙进行手术[14],此方法不需要分离棘突旁的肌肉组织,故损伤比较小。

但同时有研究表明,在临床实际操作过程中,不同入路对患者的影响存在一定差异[15],有学者认为[16],采用后路微创经皮小切口手术,能够良好复位骨折,重建脊柱稳定,恢复脊柱正常的生理弯曲。卢洋等[17]认为,经皮微创椎弓根钉手术治疗胸腰椎骨折,效果确切,具有临床应用价值。但同时有学者持反对意见,费国策等[18]认为,经肌间隙入路手术治疗胸腰椎骨折患者,其创伤小,远期预后较好,值得在以后的临床工作中广泛应用。

本研究结果显示,经皮入路手术切口更小,对肌肉组织的影响较小,患者术中出血少,恢复情况相对较好,住院时间短,该结果与胡铮等[19]研究结果一致。经肌间隙入路手术时间和术中透视次数均少于经皮入路手术,但术中出血量高于经皮入路手术,其原因在于经肌间隙入路手术方式,视野明朗,钝性分离肌肉组织间隙后,出血量比较多,手术过程相比经皮入路,更加容易完成[20],而经皮入路椎弓根螺钉内固定术,主要是由于应用导针定位,视野比较局限,需要手术过程中多次X线透视,故该手术方式难度高,术中操作时间久,透视次数也多[21-22]。

通过观察患者术后伤椎的恢复情况,本研究结果显示,直至最后一次随访,两组患者病椎在高度方面,均获得较好的复位,无明显差异,表面两种手术方式均能够完成病椎的固定和复位。而在患者VAS及ODI评分方面,经皮手术入路评分较低,表明疼痛缓解程度更为理想,可能因为经皮入路的手术创口小,更有利于患者的功能恢复[23-24]。

总而言之,两种手术方式均具有创伤小,患者术后恢复快,遗留长期腰痛少等特点,均可获取良好的临床效果。经皮入路更有利于减轻患者的疼痛感,提高患者的功能恢复,但也存在手术时间较长、透视次数较多的弊端,适用于有一定微创手术经验的医师。而经肌间隙入路手术难度较低,操作直观,更适用于初学者、基层医院。这两种方法在临床工作中需灵活掌握。同时,本研究结果受病例数限制,可能存在不足,仍需更多病例佐证。