遇见大理红山村

2022-04-12撰文朱沙绘图朱沙

撰文 朱沙 绘图 朱沙

《红墙》

遇见红山村,遇见大理不一样的面貌。与大理周围那些白墙灰瓦的村落不同,红土地赋予它浓郁的地域特色,形成独特的红色基调。与云南很多历史久远的村镇一样,它也是茶马古道上的重要驿站。如今,战争的硝烟散尽,马帮的喧嚣声也早已远去,这座小村庄摆脱了贫困,正走在乡村振兴的路上。

《红墙人家》

朱沙

1970 年生于重庆,艺术学博士,四川大学艺术学院教授、博士生导师,中国美术家协会会员,四川美术家协会油画艺委会副主任,四川省油画学会副会长。

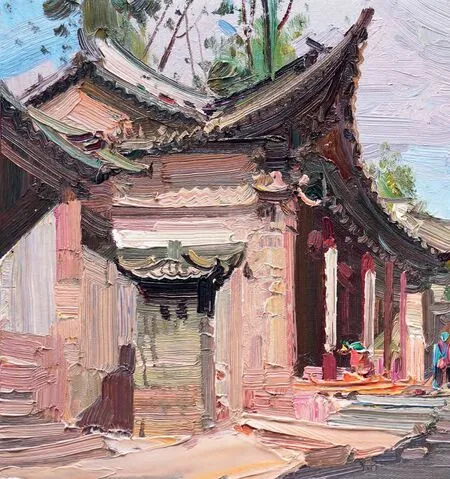

《东普门》

红山村就在大理城边上,因背靠红山而得名。这座山脚下的小村庄与大理周围那些白墙灰瓦的村落不同,红土地赋予它浓郁的地域特色,形成独特的红色基调。村里至今仍保留着不少用红土筑墙建造而成的老屋。

红山村在时间的长河中积淀了丰富的文化。据说,早在明代洪武年间,这里便是屯兵之地,距今已有六百多年的历史。与云南很多历史久远的村镇一样,红山村也曾是茶马古道上的重要驿站,而且是通往滇西的咽喉要道。

如今,战争的硝烟散尽,马帮的喧嚣声也早已远去,在岁月的长河中,红山村渐渐归于宁静,一如她那一身艳丽的红装,现今已经褪变成沉稳大气的暗红色。随着时代的发展,又因毗邻城市,红山村的新建筑也越来越多,只余下一些红色的老房子还留存着过往的记忆。

我漫步在村里蜿蜒的巷道内,寻找写生的灵感。斑驳的红土墙、老旧的门楼、残破的老屋,在阳光的照射下散发着岁月的沧桑气息,吸引着我向村庄的更深处走去。村民见到我这个外来者,露出憨厚的笑脸。村里人遇到则会互相热情地打招呼,声音里满是浓浓的乡情。

《文昌阁》

得鹿楼应该是村里最宏伟的的老建筑了。这是一座于清乾隆年间修建完成的寺庙,位于村里的小广场旁边。传说当年修建该楼时,从山上跑下来一只马鹿,因而取名“得鹿楼”。得鹿楼依山就势而建,保存完整,内有戏楼、文昌庙、本主庙、送子娘娘庙以及厢房等建筑,特别是本主庙斗拱飞檐,颇有气势。本主庙是白族特有的宗教活动场所,里面供奉着当地群众信仰的至高无上的保护神。 “本主”意为“本境福主”,是白族村社供奉的守护神。本主管理的范围不一样,有管人间大小事务的,有管疾病的,有管牲畜的,不一而足。这种在唐朝南诏时期形成的独特宗教信仰沿袭至今,成为白族最具影响力的民间信仰神祇。

当天恰逢得鹿楼的吃斋日,宁静的村庄不一会儿便热闹起来。村里老奶奶们戴着红色、蓝色的头巾,年轻的金花(白族姑娘)身着民族盛装,从家里陆陆续续汇聚到村里的小广场上。得鹿楼里更是一片忙碌的景象,洗菜、切菜、炒菜、上菜……大家一刻不停,热火朝天地准备斋饭。

《得鹿楼》

到开饭的时候,得鹿楼里人头攒动,无论身份高低,不管是否熟识,大家自然地围坐成一桌。席间不断有人热情地来加菜,唯恐有人没吃饱。我坐在席间,望着不远处高大的殿宇想,本主神此刻应该正慈爱地看着她护佑的子民吧!在钢筋水泥的森林中住久了,置身于这场烟火气满满的乡宴,心头不禁也涌出阵阵暖流。午饭后,年老的妇女们开始诵经拜神,直至吃了晚饭后才互相招呼着散去。

据介绍,每到吃斋的日子,村里年老的妇女们便纷纷聚集到庙里。她们一起做饭、吃斋、烧香、念经、拜神。这种持续性的活动将晚年的她们紧紧凝聚在一起。吃斋已经不仅仅是一种民族宗教信仰活动,而是一种特殊的乡村文化活动。

在红山村写生虽然只有短短几天,但我被这里淳朴的民风、独特的文化、浓浓的乡情所深深吸引,连续创作了数幅作品。同时,我也为这里古建筑亟待保护的现状而担忧。欣喜的是,我得知当地目前正积极筹措,准备对红山村进行保护和开发,目前已经恢复了东普门等老牌楼。希望下次再见红山村时,能看到它修复后的“原貌”并欣赏到实现振兴后的新貌,那时必定会有另一番欢喜。

《坝坝宴》