《干禄字书》异体字规范理念探析*

2022-04-10陈晓强

陈晓强

(兰州大学文学院)

提 要 《干禄字书》是唐代正字学代表作。挖掘隐含在《干禄字书》中的汉字规范理念,不仅对正字学研究有重要的理论意义,而且对现代汉字规范工作有重要的指导意义。探析《干禄字书》对异体字正、通、俗关系的辨析,可挖掘出重视文字的社会性、文字构造理据、文字构形系统、文字发展规律等异体字规范理念。

《干禄字书》,唐人颜元孙著,是一部标示汉字规范的字书。挖掘隐含在《干禄字书》中的汉字规范理念,不仅对正字学研究有重要的理论意义,而且对现代汉字规范工作有重要的指导意义。《干禄字书》的基本内容包括两部分:一是辨析异体字;二是辨析易混字。异体字的规范,是汉字规范工作的重要内容,本文主要探析隐含在《干禄字书》中的异体字规范理念,希望能为现代汉字的规范工作提供一些有益的借鉴。

1.重视文字的社会性

社会性是文字的基本属性,因此,汉字如何规范,不是专家坐在书斋里就能决策出来的。汉字规范的合理性及效果,需要放到社会上接受汉字使用者的检验。任何规范,只有在民众自愿接受的前提下,才能发挥其最佳效果。因此,如何把硬性的汉字规范变为柔性的自觉引导,是汉字规范工作面临的首要问题。对于这一方面,颜元孙的正字观对我们有很好的启示,他在《干禄字书·序》中说道:

字书源流,起于上古。自改篆行隶,渐失本真。若总据《说文》,便下笔多碍。当去泰去甚,使轻重合宜。……具言俗、通、正三体。偏旁同者,不复广出。字有相乱,因而附焉。所谓俗者,例皆浅近,唯籍账、文案、券契、药方,非涉雅言,用亦无爽,倘能改革,善不可加。所谓通者,相承久远,可以施表奏、笺启、尺牍、判状,固免诋诃。所谓正者,并有凭据,可以施著述、文章、对策、碑碣,将为允当。(施安昌,1990:6-11)

《说文解字》在唐代影响很大,很多知识分子对汉字字形合理与否的判断,都以《说文解字》为据。然而,汉字由篆书发展到隶书、楷书,字形结构、书写笔法都发生了很大变化,如果一味以《说文解字》的小篆字形为规范标准,势必与唐代社会用字的现实产生极大冲突。着眼于文字的社会性,颜元孙之先祖颜之推对“必依小篆,是正书记”的正字观提出批评(王利器,1980:462)。颜元孙继承其先祖观点,进一步指出:“自改篆行隶,渐失本真。若总据《说文》,便下笔多碍。当去泰去甚,使轻重合宜。”颜元孙重视文字的发展演变,并根据文字的现实使用状况,将文字分为“俗”“通”“正”三个层面。承认俗体字的合理地位,但同时也指出“倘能改革,善不可加”,一方面要重视文字的现实面貌,一方面要引导文字向规范、合理的方向发展,由此可以看出颜元孙将现实与字理相结合的变通的正字观。既重视规范的理想目标,又重视规范的现实可行,从而将硬性的规范变成柔性的引导,这种汉字规范的理念,对我们当今的汉字规范工作有很大的启迪。

颜元孙对俗体字合理地位的承认,表明其对文字社会性的重视,而如何从一个字众多的异体字中选出一个认可度高的俗体,则体现了颜元孙重视文字社会性的具体策略。篆书向隶书演变、隶书向楷书演变,使得汉字在笔法、结构诸方面发生很大变化,而魏晋至隋,又是篆、隶、楷诸体并陈的时代,由此导致一个字往往有多种写法。“从魏晋南北朝以至隋唐的石刻用字情况看,当时的社会用字系统中,一个字位常常包含多个字样,有的是几个,有的是十几个,有的是几十个,甚至有的是上百个。”(刘中富,2004:17)在一个字众多的异体中,《干禄字书》只能收录其中一个为俗字。那么,《干禄字书》收录俗字的标准是什么呢?通过分析《干禄字书》所选俗字的用字状况,我们认为,《干禄字书》对俗字的选择主要考虑到该俗字在社会上的通行度。《颜真卿书干䘵字书》(下文简称《干䘵字书》):“囙、因,上俗下正。”(施安昌,1990:22)“因”之俗字,《敦煌俗字典》 收“囙、、、、”等多种写法(黄征,2005:499-500)。考察敦煌文献用字情况,可以看出在“因”的多个异体中,“囙”出现的频率最高;特别是由“因”参构的字中,“因”大多写为“囙”,例如“㤙”“”等。由“囙”的使用频率和构字频率决定,《干禄字书》在“因”的众多异体中选择“囙”作为与正体“因”相对应的俗体,充分说明了颜元孙在俗字选择中对文字社会性的重视。

很多学者讨论颜元孙对文字社会性的重视时只注意到俗字的一面,其实,颜元孙对很多正字的确定,同样体现了重视文字社会性的理念。《干禄字书》:“盜、盗,上俗下正。”(施安昌,1990:54)《说文解字》“:盜,私利物也。从欲皿者。”“”即“涎”之古字,“、皿”组合,表示一个人对着器皿垂涎之意。从字形造意看,“盜”只是垂涎于器皿中的食物而进行偷盗的小偷小摸。“盜”之小偷小摸义,可从很多文献中得以证明,如《论语·阳货》“:色厉而内荏,譬诸小人,其犹穿窬之盗也与?”“盜”之词义演变至后世,则变为杀人抢劫,如《旧唐书·代宗纪》:“丁卯夜,盗杀李辅国于其第,窃首而去。”“盜”之词义演变,导致其字形中表示口水的“㳄”的理据削弱;同时,由于“㳄”字被“涎”替代,“㳄”在隋唐时已成生僻字。一方面是构件“㳄”的理据在消失,一方面是汉字“㳄”的逐渐生僻,进而,“盜”之构件“㳄”被“次”取代,既能与当时的常用字“次”对应(构件与常用字形对应,有利于快速识记和准确书写),又能满足文字求简的趋势。因此,“盗”作为俗字出现并逐渐取代“盜”而成为社会用字的主字形。《干禄字书》以“盗”为正字,反映了唐代用字实际,也体现了颜元孙对文字社会性的重视。

2.重视文字的构造理据

对文字社会性的重视,并不意味着对文字构造理据的轻视。注重文字的社会性是面对现实,而任何一个有远见的正字学家,必然不会一味屈就于文字的现实面貌,他必然要从文字构造理据角度对社会用字加以规范、引导。《干禄字书》中有一批“冫”旁和“氵”旁相混的异体字,下面以此为例谈谈颜元孙对文字构造理据的重视。

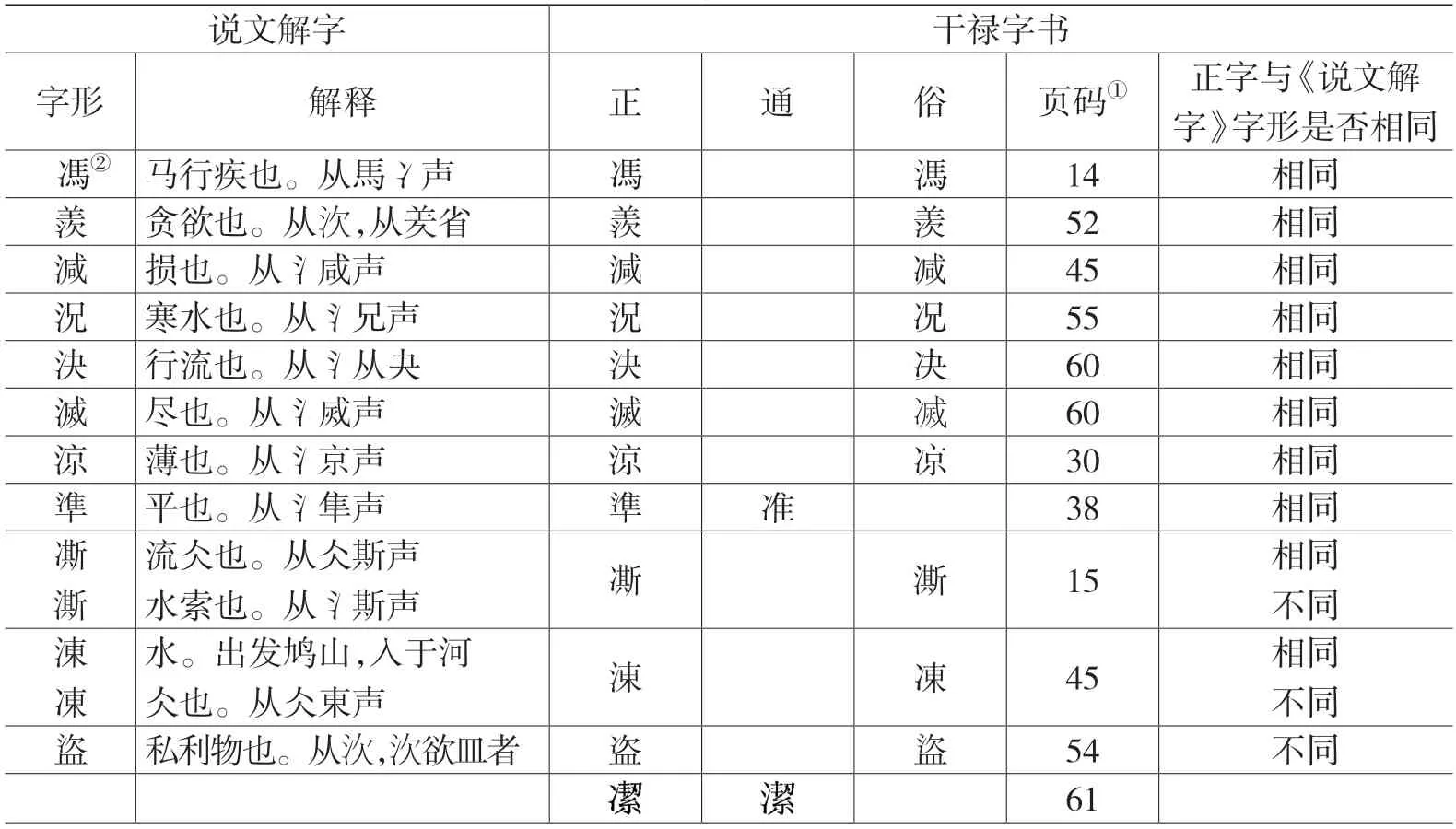

表1 中,《干禄字书》正字字形与《说文解字》字形相同者有“馮、羨、減、況、決、滅、涼、準”,不同者有“澌、凍、盜”,另有“”不见于《说文解字》。“澌、凍、盜”中,“澌”与“凘”、“凍”与“涷”都是《说文解字》中出现的字形,《干禄字书》定其一为正、其一为俗,反映的是《干禄字书》对文字使用过程中合并规律的重视,这一问题在后文第四部分“重视文字的发展规律”有详论,此不赘述。因此,表1 中《干禄字书》正字与《说文解字》字形不合者只有“盜”,仅占总数的8.3%。由此可以看出,《干禄字书》的正字是优选《说文解字》字形的。隶书对汉字构造理据有很大破坏,隋唐兴起的正字运动,其实质也是对隶书所造成的汉字理据丧失及使用混乱等问题的规范。要解决隶书对汉字构造理据破坏的问题,就需要将规范字形追溯到汉字理据尚未被大量破坏的篆书阶段。《说文解字》以小篆字形为字头,对汉字的理据有很好的保存。《干禄字书》中的大多数正字能与《说文解字》小篆对应,体现了颜元孙在规范汉字时对汉字理据保存度的高度重视。

表1 《说文解字》《干禄字书》字形比对情况

当然,由于隶变的影响,汉字在发展过程中必然会出现大量理据弱化或丧失的现象。文字的理据性与社会性发生冲突,那么,隋唐时代的文字规范者是如何处理这一矛盾的呢?通过表1 可以看出,《干禄字书》优选《说文解字》字形为正字,同时又针对社会实际用字情况收录俗字或通字。正、俗、通三种收字原则,让文字理据的合理保存和文字用字的实际状况有了各自的位置,从而有效协调了文字理据性与社会性之间的矛盾。而通过表1 中正字的收录情况看,在文字的理据性和社会性之间,《干禄字书》还是以理据的规范引导为优先。

当然,以理据优先,并不等于《干禄字书》选择正字“总据《说文》”。上文分析“盜、盗”时指出,尽管《说文解字》字形为“盜”,但由于“盜”之词义演变和字理弱化,新出的“盗”成为社会用字的主字形。在这样一种背景下,以“盗”为正字,则体现了《干禄字书》对文字社会性和理据性的兼顾原则。这种原则,我们也可从《干禄字书》对“羨”“羡”的辨析中看出。同样由“”“次”参构,《干禄字书》认为“盗”正“盜”俗、“羨”正“羡”俗,这给人一种自乱其例的感觉。是什么因素导致《干禄字书》采取不同标准来判断这两组异体字的正、俗关系?我们认为,关键原因还是对文字社会性与理据性之间矛盾的协调。民间出现的俗字,简化是其重要特征,然而与文字简化相伴而行的往往是文字理据的削弱。因此,如何处理文字社会性与理据性之间的矛盾,是任何一个正字学家必须要面临的难题。“若总据《说文》,便下笔多碍。当去泰去甚,使轻重合宜。”可以看出,面对文字的发展实际,面对一些俗字已基本取代原初正字的情况,颜元孙采取文字理据性让位于社会性的方法,让这些俗字成为正字。在唐代,“盗”的使用频率高于“盜”,所以颜元孙放弃了理据性更佳的“盜”而选择了通行面更广的“盗”。但是,面对一些在社会上尚未大量通行的简化俗体字,正字学家自然会选择理据更佳、形体稍繁的字为正体。就“羨”“羡”而言,“羨”之字形造意为面对羊肉垂涎三尺,进而“羡”之词义为羡慕。“羨”之词义在发展过程中,并不像“盗”那样发生很大变化,因此,“羨”中之“㳄”的理据并未像“盜”中之“㳄”一样消失。由于这个原因,“羨”的使用频率在唐代还很高。因此,出于对文字理据性和社会性的兼顾,《干禄字书》选择以“羨”为正字。

3.重视文字的构形系统

《干禄字书》中的正字大多源于《说文解字》小篆字形,而小篆之后,汉字经历了由篆至隶和由隶至楷两个阶段的巨大变化,因此,既要继承《说文解字》小篆字形中合理的构字理据,又要面对汉字字形已经发生巨大变化的现实面貌,是颜元孙及唐代正字学者必须要面对的一个难题。面对这一难题,《干禄字书》放弃了与《说文解字》字形一笔一画的机械对应,而着眼于汉字构件合乎演变规律的对应。构件是构成汉字的基本元素,构件稳定与否、构件数量多少,直接关涉汉字构形系统是否成熟、科学。“小篆经过商、秦两代的规范,构形的基本元素已经日渐简化和齐整化,汉字的构形系统已经比较成熟。”(王宁,1994:62-63)提取小篆字形的基本元素,并以这些基本元素作为部首来统摄所有汉字A汉字构形的基本元素,王宁先生在《汉字构形学讲座》中称为“形位”。形位即构成汉字的基础构件,这批基础构件,大多为《说文解字》五百四十部之部首。,从而全面展现汉字构形的系统性,是《说文解字》的一大功绩。也正是因为以汉字构形系统为背景,《说文解字》对大多数汉字构造理据的解释才得以准确。“《说文》的价值不在于贮存的全面性,而在于系统整理之功。”(王宁,2002:97)《说文解字》的核心精神,即对汉字构形系统的重视与整理。《干禄字书》没有拘泥于与《说文解字》笔画的对应,而是从构件的角度与《说文解字》对应,这是对《说文解字》核心精神的继承。“汉字内部具有系统化的趋势,但是必须在经过人为规范后,这种系统才能完善。同时汉字又处在不断发展与变化中,不可能有一劳永逸的规范。”(王宁,1994:101)小篆的构形系统,经过隶书、楷书的破坏,已经与唐代字用的实际情况严重脱节,在这样一种背景下,重新梳理和规范汉字构形系统,是汉字规范的内在需要。《干禄字书》通过构件对应的方式,合理地继承了《说文解字》规范汉字的核心精神,从而有效解决了汉字构形系统的规范问题。

《干禄字书·序》:“偏旁同者,不复广出(谓忩、殳、氐、回、臼、召之类是也)。”“偏旁同者”,即构件相同;“不复广出”,即只说明一组异体字的规范,其他由该构件参构的字,则进行类推,不再一一说明。以构件“忩”为例,《干禄字书》:“聡、聦、聰,上、中通,下正。诸从‘忩’者并同,他皆仿此。”(施安昌,1990:13)就隋唐用字实际看,“忩”“怱”“悤”三体作为汉字构件,都大量通行,例如“總”亦作“総”“緫”,“摠”亦作“捴”“揔”,“蔥”亦作“䓗”“葱”,“驄”亦作“”“騘”,等等。由此可以看出,《干禄字书》通过对“聡、聦、聰”一组字的规范,统摄了由“忩”“怱”“悤”参构的一大批异体字。《说文解字》:“悤,多遽悤悤也。从心、囪,囪亦聲。”出于对汉字理据的保存和对《说文解字》字形的继承,《干禄字书》在“忩”“怱”“悤”之间选择“悤”为规范构件。构件的规范,有力维护了汉字构形系统的严密和稳定。“要显示汉字的构形系统,首先得实现汉字构形要素的规整性。……规整,指的是把异写形素、异写构件、异写字经过认同归纳到一起,选择一个优化的形体作为标准体,也就是择出一个形体作为其他异写形体的信息代码。”(王宁,2002:94)形素即汉字的最小构件;构件大多可以独立成字,异写构件往往也是异体字的关系,例如“忩”“怱”“悤”独立成字时就构成异体关系。因此,汉字构形要素的规整,关键在汉字构件的规整。《干禄字书》通过“偏旁同者,不复广出”的体例,有效实现了对汉字构件的规整,从而维护了汉字构形系统的严密,又达到了汉字规范以简驭繁的目的。

除上文中提及的“忩、殳、氐、回、臼、召”外,《干禄字书》还对“逄、逢”“謟、諂”“、緝”三组字的声符类推情况进行了说明。例如《干禄字书》:“逄、逢,上俗下正。诸同声者并准此,唯降字等从夅。”(施安昌,1990:14-15)形声字占汉字数量的绝大多数,对形声字声符进行规范,是保持构件稳定、维护汉字系统的有效手段。这种方法,对当今汉字规范无疑大有启迪。

由汉字的系统性决定,汉字中可类推的构件远远多于上文提及的构件。那为什么《干禄字书》不对其他构件的类推情况进行说明呢?其中原因,可能和大多数构件的双重身份相关。大多数汉字构件,都能独立成字,如果对这些构件独立成字时的写法进行规范,其实质上也说明了它们作为构件的规范写法。例如《干禄字书》:“囙、因,上俗下正。”(施安昌,1990:22)规定“因”为正体,其实也就规定了由“因”参构的“姻、絪、茵、洇、氤”诸多字为正体。

由以上分析可以看出,《干禄字书》对汉字构件的规整,不是一一说明,而是示例发凡。汉字的规范,当然需要细化到每一个字的具体写法;但是,要让汉字规范的结果适用于广大百姓,则不能采取一一说明的方法。如果不以汉字构形系统为背景而采取一一说明的硬性手法规范汉字,无疑会大大增加汉字识记的繁难而影响汉字规范的效果。以汉字构形系统为背景,在凡例中说明某字的规范写法可类推到由其参构的其他汉字中,如此则可以做到以一通多、以简驭繁,进而,可使普通大众理解并接受这些规范,也可使普通大众感受到汉字构形系统的存在,从而能更有力地维护汉字构形系统的稳定。

《干禄字书》在构件规整、维护汉字构形系统方面为今天汉字规范工作留下很多有益的经验。当然,《干禄字书》也有一些地方并没有严格贯彻其构件类推的体例,这些地方,则留下一些值得我们借鉴的教训。例如《干禄字书》中有四组由“㕘、喿”参构的异体字“:、燥,上俗下正”(施安昌,1990:41),“、藻,上俗下正”(施安昌,1990:41),“、操,上俗下正”(施安昌,1990:54),“、躁,上俗下正”(施安昌,1990:54),“㕘”为“參(曑)”之异写,“參”“喿”在《说文解字》中形义迥别,《说文解字》:“曑,商星也”,“喿,鸟群鸣也”。自秦至唐,“參”“喿”二字在独立使用时并不相混,因此《干禄字书》未就“參”“喿”进行规范和辨析。在隶变过程中,构件“口”与“厶”相混的情况比比皆是,而“參”下之“”在隶变过程中易写作“尒”,“尒”又在隶书中容易与“喿”下之“木”相混。“參”“喿”的形体在相互影响中,“喿”作为构件,其写法逐渐与“㕘”相混,因此,《干禄字书》对以上四组由“㕘、喿”参构的异体字进行辨析。由“喿”参构的字,我们还可类推出“澡、噪、譟、璪、缲、懆、襙”等,《干禄字书》未对它们进行规范的原因,可能和这些字当时的使用频率及相混程度有关。但是,《干禄字书》只对“、燥”“、藻”“、操”“、躁”四组字进行规范,势必无法全面解决“喿”“”构件相混的问题,而且这种举例式的规范,不利于汉字构形系统的展现。如果《干禄字书》能坚持其自序中“偏旁同者,不复广出”的体例,只在“、燥”“、藻”“、操”“、躁”中的某一组后注明“诸从‘㕘’者并同,他皆仿此”,无疑能更有效地解决问题。

4.重视文字的发展规律

文字是记录语言的符号,随着语言的变化、语义的引申,汉字的记词职能会不断增多、不断变化。为了保证文字记录语言的明确性,汉字在发展过程中不断以母字为基础分化新字。而文字的不断分化,又会造成文字数量的大量激增,文字数量过多,违背了符号的经济性原则,不利于识记与交际。因此,与文字分化相伴随的又是文字的合并。分化与合并是汉字发展的基本规律,汉代的文字发展到唐代,很多字必然会分化或合并。颜元孙在《干禄字书·序》中提出“若总据《说文》,便下笔多碍”,一方面是就汉字笔法“自改篆行隶,渐失本真”而言,另一方面也是就文字的分化和合并而言。《干禄字书》对很多异体字的规范,充分考虑到汉字发展过程中的分化与合并,其中很多经验值得我们借鉴。

4.1 文字的合并

本文第二部分表1 中出现的“澌”与“凘”、“凍”与“涷”本来各有不同的记词职能,但在文字发展过程中,“澌”与“凘”、“凍”与“涷”的记词职能合并,因此,《干禄字书》定其一为正、其一为俗。下文以“澌、凘”为例讨论《干禄字书》对文字合并规律的重视。

《说文解字》:“凘,流仌也。从仌斯声”;“澌,水索也。从氵斯声。”“澌”与“凘”在《说文解字》中本是二字。随着语言的发展演变,“澌”的水索义逐渐消亡,代之而起的则是“澌”的消亡义,如《礼记·曲礼下》:“庶人曰死。”汉郑玄注:“死之言澌也。”唐孔颖达疏:“今俗呼尽为澌。”消亡义与“澌”的“氵”旁很难发生关联,“澌”中之“氵”的理据丧失,进而,在文字求简心理的引导下,“澌”很容易写成“凘”。另外,“凘”之常见义为冰块消解,这个意义又容易和“澌”之消亡义发生关联,因此,在文字理据重构心理的引导下,“澌”也容易写成“凘”。出于以上原因,“澌”与“凘”在文字演变中逐渐合并为“凘”。随着文字记词功能的增加或消失,文字处于不断分化、合并的状态之中,《干禄字书》定“凘”为正字,体现了颜元孙注重文字发展实际、注重文字现实面貌的精神。

4.2 文字的分化

4.2.1 合理的分化

《说文解字》:“絜,麻一耑也。”段玉裁《说文解字注》:“一耑犹一束也。……束之必围之,故引伸之围度曰絜。束之则不散曼,故又引伸为洁净,俗作‘潔’,经典作‘絜’。”《玉篇》:“㓗,公节切。俗‘絜’字。”《说文新附》:“潔,瀞也。从水絜声。”按,“絜”之本义为麻一束,引申之,则以绳束物来度量筒形物之粗细曰“絜”,例如《庄子·人间世》:“匠石之齐,至于曲辕,见栎社树,其大蔽数千牛,絜之百围。”再引申,则度量、衡量亦曰“絜”,如《史记·陈涉世家》:“尝试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。”围束之物有整洁的特征,故“絜”向另一个角度引申则有整洁、洁净义,例如《诗·小雅·楚茨》:“济济跄跄,絜尔牛羊,以往烝尝。”“絜”一形多义,这些意义相互干扰,不利于“絜”清晰地完成其记词职能。因此,用新字分化“絜”的某些意义,是“絜”自身发展的内在需要。“絜”以糸为义符,从中还能感受到“絜”之用绳度量义,而“絜”之洁净义,与其字形义没有太大关联。由汉字的表意性决定,人们在使用汉字时会不自觉地让字形义和词义发生关联。冰清玉洁,在中华民族思维中,洁净、清洁的意象往往与冰或水关联,这也可从“清、净”诸字的义符中看出。因此,“絜”在发展过程中,则出现加仌(冰)旁或水旁以分化“絜”之洁净义的现象。《玉篇》认为“㓗”为“絜”之俗字,即反映了魏晋之际“潔、㓗”逐渐从“絜”中分化而出的状况。后来,“絜”中的“刀”又与“刃”相混,则产生《干禄字书》中的“”。《干禄字书》在规范“”时并没有将这组字的用字理据向《说文解字》中的“絜”探寻,充分表明颜元孙对文字发展中合理分化结果的重视。

4.2.2 不合理的分化

一形多义影响汉字的精确表达,因此,通过新字来分化源字的多义是汉字发展中的合理分化。但是,由汉字的表意性决定,人们在使用汉字时会不自觉地给源字添加义符以强化字形的意义信息,由此,汉字在发展过程中产生了一批多余的分化字。这批分化字,破坏了文字的经济性原则,给人们使用汉字带来混乱,因此,需要对这批不合理的分化字进行规范。下文以《干禄字书》所收的几组和“艹”部有关的字为例进行分析。

《干禄字书》:“苽、瓜,上俗下正”(施安昌,1990:28),“菓、果,上俗下正”(施安昌,1990:42),“韮、韭,上通下正”(施安昌,1990:44),“藳、稾,上通下正”(施安昌,1990:41)。

“瓜”“果”等字的记词功能清晰,它们本身并无分化新字形的内在需求。形声字占汉字数量的绝大多数,受此影响,同时为了增加汉字的表意信息,人们在“瓜”“果”等字基础上添加“艹”。“瓜”与“苽”A《说文》:“苽,雕苽。一名蒋。”《说文》中的“苽”与本文所论的“苽”仅是同形关系,二者并非一字。、“果”与“菓”的所指完全相同,新增的“苽”“菓”并未起到分化词义的作用。因此,“苽”“菓”之类文字的出现,违背了符号的经济性原则,是汉字在发展过程中产生的赘余之字。这种赘余之字,前代学者已多有批评,如唐陆德明《经典释文·序录》:“六文八体,各有其义;形声会意,宁拘一揆。岂必飞禽即须安鸟,水部便应著鱼,虫属要作虫旁,草类皆从两屮,如此之类,实不可依。”(吴承仕,1984:9)《干禄字书》对这种赘余之字,一般以俗字视之。通过正、俗的规范,以正字为引导,就可以让这些赘余的俗字逐渐退出历史舞台。今天,类似以上赘余的俗字还有很多,《干禄字书》对这些俗字的规范方法,对现代汉字规范工作有很好的借鉴作用。

5.结语

据施安昌(1982:77-84)统计,初唐碑志中的通字、俗字数量往往要占碑文字数的10%,而经过《干禄字书》等字书的规范后,晚唐碑志中的通字、俗字数量已降到碑文字数的3%。这说明《干禄字书》等正字学著作对汉字的规范是成功的,其中蕴藏的经验,值得我们思考和借鉴。

王宁(1994:109)根据《说文解字》小篆的规范经验,结合隶变与楷化的现实,为现代汉字规范提出五点优化字符的标准:(一)有利于形成和保持严密的文字系统;(二)尽量保持和维护汉字的构形理据;(三)字符之间有足够的区别度;(四)确立简繁适度的造型;(五)尽可能顾及字符的社会流通程度。认真学习并挖掘《干禄字书》中蕴藏的汉字规范理念,我们认为以上五点在《干禄字书》中也有充分体现。限于篇幅,本文主要从文字的社会性、构造理据、构形系统、发展规律几个角度讨论《干禄字书》中蕴藏的汉字规范理念。关于《干禄字书》中字符区别与字形简化的问题,我们将另文讨论。