利用注水替油资料计算塔河缝洞型油藏动态储量的方法

2022-04-09杨文东姜应兵

巫 波 杨文东 姜应兵 张 晓

(1. 中国石化西北油田分公司勘探开发研究院, 新疆 乌鲁木齐 830011; 2. 西安华线石油科技有限公司, 陕西 西安 710065)

0 引 言

塔里木盆地塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏属于典型的缝洞型油藏, 储集空间主要以裂缝和溶洞为主, 储层介质类型多样且尺度不一, 非均质性极强[1-4]。 由于储集空间类型和分布的复杂性, 导致利用静态方法评价动态储量的相关储层参数取值准确性较差[5-6], 尤其是储层综合压缩系数的取值可靠性较低[7], 阻碍了油藏开发和调整等措施的开展。 缝洞型油藏动态储量评价方法较多, 包括传统的物质平衡法[8-10]、 改进物质平衡方法[11-13]、 产量不稳定分析方法[14-15]、 试井法[16-17]、 注水指示曲线法[18-19]等, 这些方法所涉及到的储层相关参数如综合压缩系数都未能提出较准确取值的依据, 动态储量计算结果仍受储层参数取值可靠性的影响。研究人员为规避储层相关参数影响, 还提出了一些新的动态储量计算方法, 李宗宇[20]提出利用注水替油资料计算动态储量的新方法, 该方法需油井钻至溶洞最高部位以确保储层原油全部被替换出来,以此确定动态储量并反算综合压缩系数, 该方法的局限在于采出全部原油的油井筛选难度大且生产周期长, 适用性较差; 陈利新等[21]利用油藏弹性驱阶段2 次测压井底原油密度的差值及其累计产油量较为准确地计算动态储量, 规避了储层参数对动态储量计算的影响, 该方法的局限在于现有井无测试的井底原油密度数据, 无法直接评价缝洞型储层的综合压缩系数。

本文基于注水替油机理建立弹性阶段和注水后替油阶段的物质平衡方程, 并基于注水替油资料确定弹性阶段和注水后替油阶段的弹性产率, 联立2个阶段弹性产率的方程组, 求解2 个未知参数即动态储量和综合压缩系数, 并通过对比单井多轮次注水替油确定多组计算结果的稳定性来验证注水替油法的可靠性, 通过验证的综合压缩系数可靠性较高, 且可用于同类缝洞储层动态储量的计算。

1 注水替油机理及选井原则

注水替油法在塔河缝洞型油藏取得较好的开采效果, 已成为塔河缝洞型油藏主要且特有的提产技术。 通过注水替油机理和选井原则明确注水替油前后储层内流体和压力状态, 便于后续利用注水替油法开展缝洞储层动态储量评价研究。

1.1 注水替油机理

塔河缝洞型油藏单井注水替油的机理[22-24]为注入水在重力分异作用下置换储层底部和难以开采位置处的剩余油, 并补充地层能量。 其操作流程[25]为: 首先注入水补充地层能量, 地层压力得到一定恢复, 提高油井产液能力; 其次是缝洞储层内明显的油水重力分异作用, 在注水后闷井过程中, 油水之间不断置换, 底部储层内原油被置换后底水抬升了油水界面; 最后, 部分注入水置换了油井井底周围裂缝中难以采出的剩余油。 油井以“注水—闷井—采油” 为一个注水替油周期, 经过多轮次的注水替油, 逐步提高缝洞储层采收率。

1.2 选井原则

原则1: 注水替油方法主要适用于机采手段无法正常生产的定容缝洞型油藏[25]。 由于无水体补充能量, 该型油井自喷期油压和产量递减较快, 转抽后动液面不断下降, 供液不足后停产。

原则2: 优选缝洞型油藏中的溶洞型储层进行注水替油[25]。 溶洞型储层内流体流动阻力小、 油水分异效果好, 注水替油效果较其他缝洞型油藏的储层类型(如裂缝型储层、 裂缝—孔洞型储层)明显。

综合上述选井原则, 优选定容缝洞型油藏中的溶洞型储层作为注水替油措施的目标储层。

1.3 注水替油过程的储层状态

基于注水替油机理的重力分异作用和选井原则优选的定容溶洞型储层, 对注水替油前后储层内的储层容积、 压力、 油水相分布等进行分析, 为后续动态储量计算奠定基础。

1.3.1 注水前弹性驱阶段的储层状态

注水前弹性驱阶段储层随着油井开采, 地层压力下降, 储层容积由于岩石压缩导致岩石孔隙体积减小。

储层处于原始地层压力(p0) 时, 储层的容积V0表达式为

式中:V1——生产一定时间后储层的容积, m3;

Cf——岩石压缩系数, MPa-1;

p0——原始储层的地层压力, MPa;

p1——生产一定时间后储层的地层压力, MPa。

1.3.2 注水替油阶段的储层状态

注水闷井后, 重力分异作用下注入水位于储层底部并抬高油水界面, 地层压力有一定升高; 开井后替油阶段, 储层随着油井开采, 地层压力下降,储层内注入水和剩余油共同弹性膨胀并驱替原油,注水替油后由于重力分异作用注入水替换出储层底部剩余油, 油水界面上下的油水分明。

注水替油后储层的地层压力为p2时, 储层的容积V2表达式为

2 利用注水替油法评价动态储量和综合压缩系数

注水替油井生产包括弹性驱阶段和注水后的替油阶段, 在弹性驱阶段定容储层为纯油相弹性膨胀驱替, 以该阶段生产指示曲线的单位压降累产油量为该阶段的弹性产率; 在注水后的替油阶段, 剩余油和净注入水共同弹性膨胀驱替, 以该阶段生产指示曲线的单位压降累产油量为该阶段的弹性产率;基于弹性驱阶段和注水后的替油阶段的物质平衡方程和弹性产率, 联立2 个阶段的2 个方程以此确定2 个未知参数即动态储量和综合压缩系数, 其中动态储量是指单井控制的动态储量, 在缝洞型油藏中单井控制的储量可能为单一溶洞或缝洞单元或缝洞型油藏。

2.1 弹性驱阶段的物质平衡方程

式中:Bo1——弹性驱阶段生产一段时间后的原油体积系数, m3/m3;

Co——原油压缩系数, MPa-1;

Ct——综合压缩系数, MPa-1;

M1——弹性驱阶段的弹性产率, m3/MPa;

Np1——阶段累计产油量, m3;

Δp1——弹性驱阶段的某生产段的压降量, MPa。

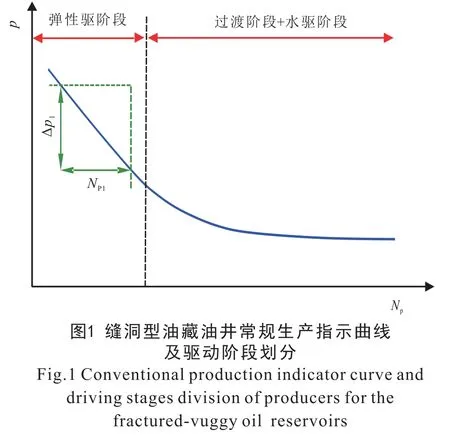

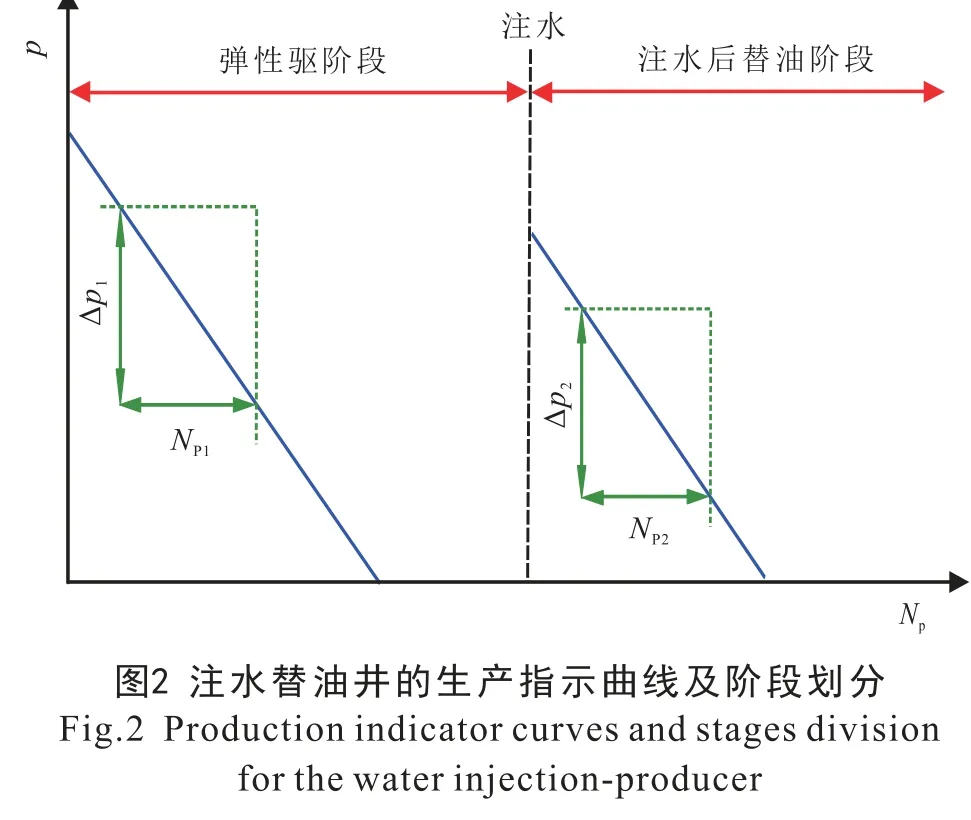

基于生产指示曲线划分油井生产初期的弹性驱阶段, 以生产指示曲线弹性驱阶段单位压降下的累计产油量作为弹性驱阶段的弹性产率M1, 如图1所示。 该弹性产率求取时的选点方法为选取弹性驱阶段生产指示曲线趋于线性的线性段, 并由该线性段起始端点的压力和累计产油量值来确定弹性驱阶段的弹性产率。

2.2 注水后替油阶段的物质平衡方程

储层在注水后替油前的状态时, 由于地层压力变化和储层岩石压缩系数影响导致储层容积变化,通过地层压力变化量和储层岩石压缩系数确定注水后替油前储层的容积V2, 见式(3); 储层内剩余油Vo和净注水量Vw见式(4) 和式(5)。

剩余油和注入水共同驱替阶段的物质平衡方程表达式为

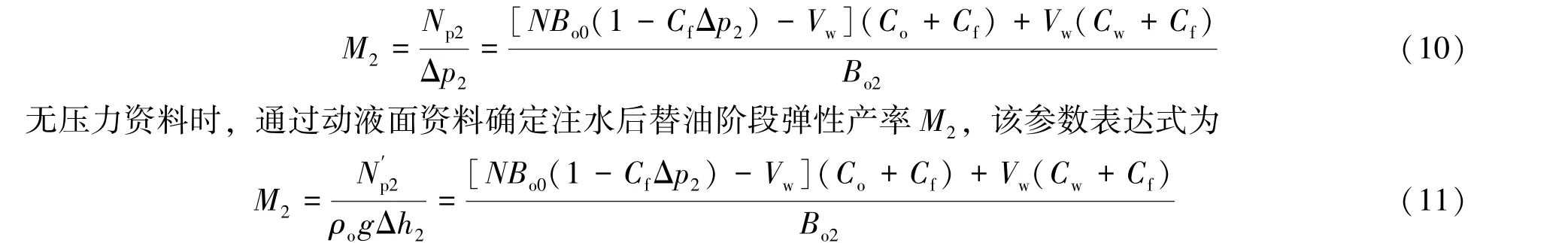

替油阶段弹性产率M2, 该参数可通过生产指示曲线即压力和累产液量关系曲线确定, 表达式为

式中:Bo2——注水后替油生产阶段压降后的原油体积系数, m3/m3;

M2——注水后替油生产阶段弹性产率, m3/MPa;

Np2——注水后替油生产阶段压降(井口压力) 下的累计产油量, m3;

ρo——原油密度, kg/m3;

Δh2——注水后替油阶段的某生产段的动液面下降量, m。

基于生产指示曲线[26]和动液面资料确定油井注水后替油阶段的弹性产率, 以该阶段生产指示曲线的单位压降累计产油量(其中动液面资料的压降量可通过流体的动液面变化量来确定), 作为该驱动阶段的剩余油和注入水综合作用的弹性产率M2(图2、 图3)。 该弹性产率求取时的选点方法为选取注水后替油阶段生产指示曲线趋近于线性的线性段, 并由该线性段起始端点的压力和累计产油量值来确定注水后替油阶段的弹性产率。

由于矿场流压资料较少, 图2 的压力资料主要以井口压力为主, 由于油井转抽前后生产制度的差异导致选取井口压力类型的差异, 自喷井的井口压力类型为油压, 转抽井的井口压力类型为套压, 转抽中井口套压降为0 后井口的压力变化通过动液面的深度变化来反映(图3), 这些压力与井底流动压力的差值为井筒液柱压力(井筒液柱内流体流动磨阻较小可以忽略), 井口压力变化趋势与井底流压变化趋势一致, 井口压力确定的弹性产率与井底流压确定的弹性产率基本一致, 因而利用上述压力资料(井口油套压和动液面) 确定的弹性产率可靠。

2.3 联立方程求解综合压缩系数和动态储量

联立式(8) 和式(10) 或式(11), 方程中只有岩石压缩系数Cf和动态储量N是未知数, 2个方程2 个未知量可求解2 个未知参数。

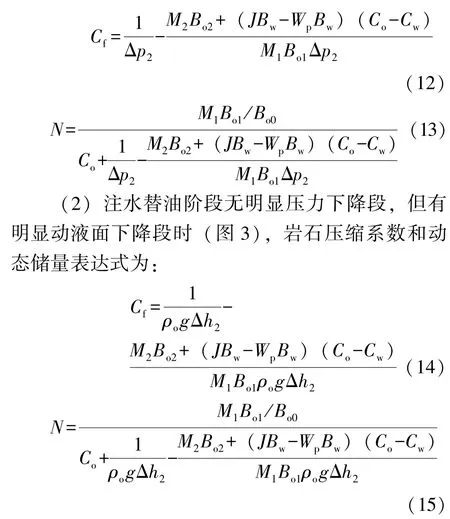

(1) 注水后替油阶段有明显压力下降段时(图2), 岩石压缩系数和动态储量表达式为:

式(12) 和式(13) 方程组或式(14) 和式(15) 方程组便是求解的岩石压缩系数Cf和动态储量N的方程组, 通过生产动态数据和原油高压物性资料确定弹性驱阶段和注水后替油阶段上述方程组中的已知参数(包括弹性产率M、 原油的体积系数Bo和压缩系数Co、 地层水的体积系数Bw和压缩系数Cw、地层压降量Δp、累计注水量J等),计算油井动态储量N和岩石压缩系数Cf, 来确定的综合压缩系数便可用于该缝洞油藏的动态储量计算。

3 验证实例

采用上述注水替油法对塔河油田实例井进行动态储量和综合压缩系数的计算分析, 对比注水替油井的多个轮次确定的动态储量和综合压缩系数, 通过其结果的稳定性来验证注水替油法的可靠性。

3.1 利用油套压资料确定动态储量

以油套压数据为主要的压力资料来计算动态储量和综合压缩系数, 以TH12115CH 井为例, 采油方式为机抽, 压力下降较快, 天然能量发育不足,适合注水替油方式提高采收率。 该井注水替油轮次较多, 但动液面资料较少, 以油套压数据为主, 前2 次注水替油时基本不见水, 如图4 所示。

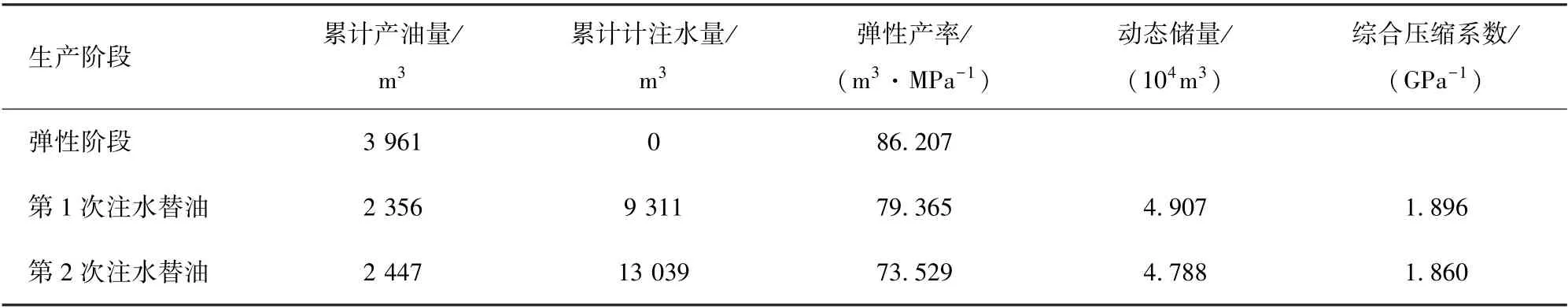

统计分析弹性阶段和前3 次注水后替油阶段的弹性产率, 由于第3 次注水替油前含水明显, 故只分析弹性阶段和第1、 2 次注水后替油阶段的弹性产率, 以弹性驱阶段的数据为基础, 通过式(12)和式(13) 方程组分别求解2 个注水替油轮次的岩石压缩系数Cf和动态储量N, 计算结果见表1。

表1 TH12115CH 井2 个注水替油轮次的岩石压缩系数和动态储量计算结果Table 1 Calculated results of the rock compressibility coefficients and dynamic reserves after 2 water injection-production rounds for Well TH12115CH

通过相对极差即样本数据的极差相对值, 表示数据波动幅度, 通过相对极差的大小来表征数据的稳定性。 对比第1、 2 次注水替油阶段分别和弹性驱阶段确定的动态储量和综合压缩系数, 确定动态储量和综合压缩系数的相对极差分别为2.45%和1.60%, 整体数据较稳定, 验证了利用注水替油法确定的动态储量和综合压缩系数的可靠性。

3.2 利用动液面资料确定动态储量

以动液面数据为主要的压力资料计算动态储量和综合压缩系数, 以TK6105X 井为例, 采油方式为机抽, 压力下降较快, 天然能量不足, 适合注水替油方式提高采收率。 该井注水替油轮次较多, 一开井油套压数据便降为0 MPa, 动液面资料较多,前6 次注水替油时基本不见水, 如图5 所示。

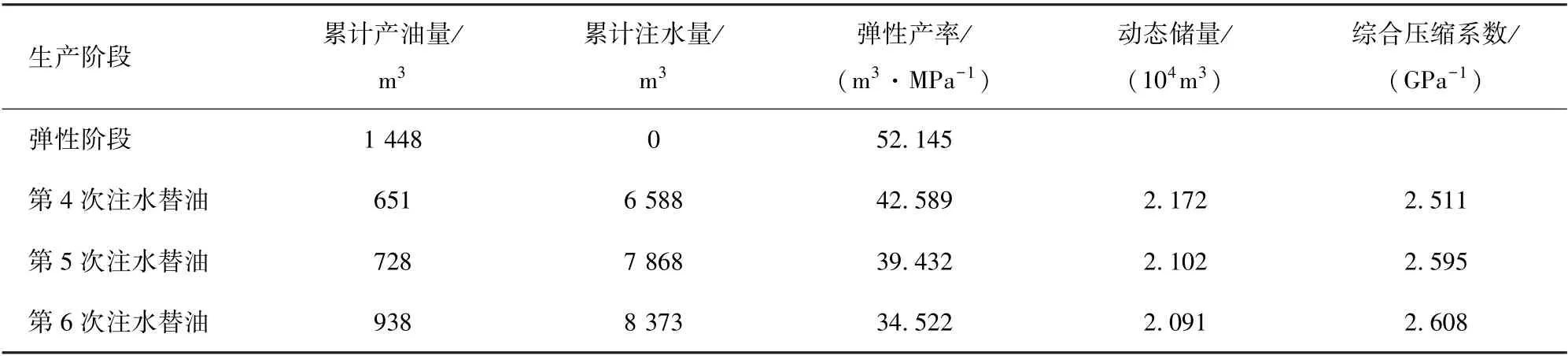

统计分析弹性阶段和前6 次注水后替油阶段的弹性产率, 由于第1、 2、 3 次的注水后替油阶段的动液面资料较少, 故只分析弹性阶段和第4、 5、 6次注水后替油阶段的弹性产率, 以弹性驱阶段的数据为基础, 通过式(14) 和式(15) 方程组分别求解的3 个注水替油轮次的岩石压缩系数Cf和动态储量N, 计算结果如表2 所示。

表2 TK6015X 井3 个注水替油轮次的岩石压缩系数和动态储量计算结果Table 2 Calculated results of the rock compressibility coefficients and dynamic reserves after 3 water injection-production rounds for Well TK6105X

通过相对极差即样本数据的极差相对值, 表示数据波动幅度, 通过相对极差的大小来表征数据的稳定性。 对比第4、 5、 6 次注水替油阶段分别和弹性驱阶段确定的动态储量和综合压缩系数, 确定动态储量和综合压缩系数的相对极差分别为3.82%和3.77%, 整体数据较稳定, 验证了利用注水替油法确定的动态储量和综合压缩系数的可靠性。

4 结 论

(1) 基于注水替油机理, 针对弹性驱阶段和注水替油阶段的物质平衡方程联立方程组, 求解缝洞储层动态储量和综合压缩系数, 建立了注水替油资料确定缝洞型油藏综合压缩系数的方法, 相较传统的可靠性差的经验取值法, 该方法计算的综合压缩系数可靠性较强。

(2) 基于多轮次注水替油资料、 通过新注水替油法求取不同轮次下缝洞储层的综合压缩系数,并通过对比多组综合压缩系数相对极差的稳定性,验证了注水替油资料确定缝洞型油藏综合压缩系数的可靠性, 为现场同类油藏油井动态储量和储层综合压缩系数的研究提供理论参考。