基于专利分析的氢燃料电池电堆结构研究

2022-04-08刘兰王军雷

刘兰 王军雷

(中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300)

主题词:燃料电池 电堆结构 专利分析

1 引言

氢能具有清洁、高效等诸多优点,受到世界各国的高度关注。在碳达峰、碳中和的时代要求下,氢能无疑是实现碳达峰和碳中和目标的重要途径和实现我国绿色低碳转型的重要支撑。燃料电池又称为电化学转化器,是1种通过电化学反应的方式直接将氢(燃料)的化学能转化为电能的能源转换装置,是氢能的主要利用方式。燃料电池汽车是燃料电池应用的1 个重要方向。在氢能燃料电池产业链中,燃料电池系统作为最核心的环节,包括电堆、供氢系统、进气系统等部件。

氢燃料电池电堆结构是指将多个串联的氢燃料电池单体、集流板和绝缘板等零部件封装在一起形成的结构,其中每个电池单体都由双极板、膜电极以及密封件组成,双极板上会加工有气体通道和冷却液通道,用于反应气体的传输和电堆的冷却散热。电堆工作时,氢气和氧气分别由进口引入,经电堆气体主通道分配至各单电池的双极板,经双极板导流均匀分配至膜电极,通过膜电极GDL与催化剂接触进行电化学反应。

目前看来,国外乘用车厂大多自行开发燃料电池电堆,并不对外开放,例如丰田、本田、现代等;也有少数采用合作伙伴的电堆来开发发动机的乘用车企业,例如奥迪(采用加拿大巴拉德定制开发的电堆)和奔驰(采用奔驰与福田的合资公司AFCC的电堆)。乘用车因空间限制,目前只能采用金属双极板电堆的技术方案。而国内能够独立自主开发电堆并经过多年实际应用考验的只有上海神力科技有限公司和大连新源动力股份有限公司2家企业。

2 氢燃料电池电堆结构技术专利申请趋势分析

本文使用的专利检索数据库为中国汽车技术研究中心有限公司自主研发的全球汽车专利数据库,收录了全球104 个国家6 387 万余条汽车及相关领域的专利。专利选取范围以公开日为入口,自2000年1月1日起,截至2021年8月31日。

截至2021年8月31日,氢燃料电池电堆结构技术相关专利申请量在全球为8 365 件,其中在中国申请1 568件,中国专利占比18.5%。

对氢燃料电池电堆结构的专利进行专利申请趋势分析,如图1所示。燃料电池电堆结构领域的全球专利的申请量从2000年至今基本呈现出先增加后减少的趋势,在2007年之前基本处于逐渐增加的趋势,2007年申请量最大,然后申请量缓慢下降,但在2010年和2013年申请量出现了较小的峰值。中国氢燃料电池电堆结构领域的专利申请量在2016年之前的变化趋势与全球趋势类似,也是随年份逐渐增加然后缓慢下降,但在2016年之后,申请量有所上升,基本处于在1 个基准线(120 件左右)上下波动的状态,申请量较为稳定、变化不大。由此可推测出,在2016年之前,中国与全球的申请保持较为同步的状态,但在2016年之后,中国地区的申请量受全球申请量的影响较小,说明全球申请人仍然十分重视在中国的专利布局。

图1 氢燃料电池电堆结构技术专利年度申请情况

3 氢燃料电池电堆结构技术专利申请地域分布

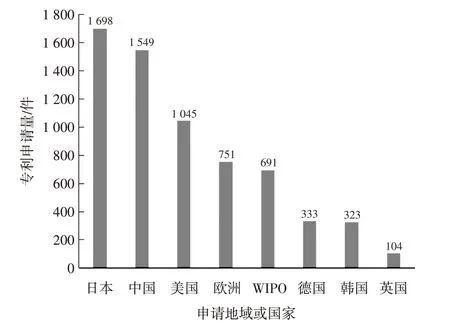

从图2 中可以看出,日本是氢燃料电池电堆结构技术专利申请量最多的国家,申请量达到1 698件,其次是中国和美国,申请量分别为1 549 件和1 045 件。这反映出日本在氢燃料电池电堆结构方面发展良好,具有较多的技术储备,综合申请人的分布情况来看,日本本土企业的申请量也占有较大优势,说明日本在氢燃料电池电堆结构技术方面的发展势头迅猛,远超其他国家,且在日本的专利布局也较多。中国地区专利申请量虽然相对较少,但仍在1 500件以上,与日本的差距并不太大,即便是同族合并后,中国地区申请量与日本的差距仍然较小,说明在电堆结构方面,中国也同样具有较高的优势,申请人非常重视在中国的专利布局,中国在该领域仍然具有较大的发展空间。

图2 氢燃料电池电堆结构技术各地域专利申请情况

4 氢燃料电池电堆结构技术专利申请人分析

4.1 全球申请人分布情况和种类情况

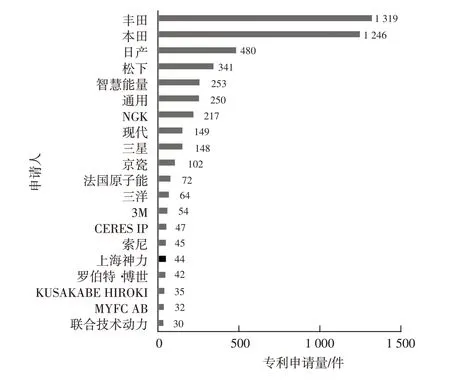

如图3 所示,氢燃料电池电堆结构技术的申请人中,排名前5位的分别是丰田、本田、日产、松下、智慧能量,此外还有NGK、京瓷、三洋等公司排名在前20位。可见日本企业在该领域占据很大优势,专利布局量较大,并且申请人涉及整车企业和零部件科技企业。

图3 全球氢燃料电池电堆结构技术申请人分布

全球申请量排名前20位的申请人中,仅上海神力科技有限公司1 家是中国企业,排名第16 位,这说明国内企业在该领域的技术积累度还不够高,国内企业应积极借鉴其他重点企业的技术,增加研发投入,加大该领域的专利布局。

4.2 中国地区申请人分布情况和种类情况

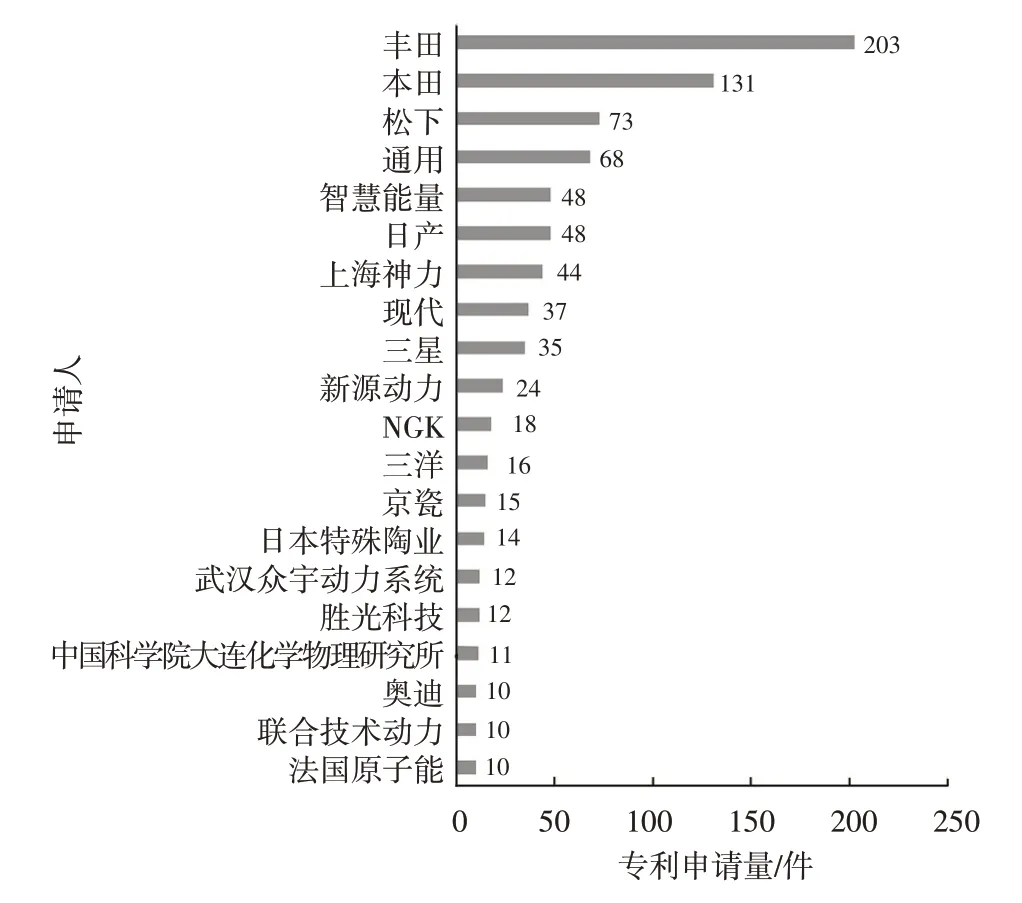

如图4所示,在中国地区申请人中,日本企业布局最多,包括丰田、本田、松下、日产、三洋、京瓷、日本特殊陶业,其中专利申请量排名前5 位的有3 位为日本企业。

图4 中国地区氢燃料电池电堆结构技术申请人分布

中国本土企业或科研院所中,上海神力科技有限公司、新源动力股份有限公司、武汉众宇动力系统有限公司、胜光科技有限公司和中国科学院大连化学物理研究所的专利申请量较多。可以看出,国内企业和科研院所较为重视该领域的技术研发和专利布局,有一定的技术积累,然而,国内企业和科研院所的专利申请量相对于日本企业来说少很多,说明其技术积累与日本企业之间还存在较大的差距。

5 氢燃料电池电堆结构技术发明人分析

对氢燃料电池电堆结构技术全球专利申请发明人分布情况进行分析,如表1所示。全球排名前10的发明人中绝大多数隶属于本田公司,少数隶属于松下公司,没有中国发明人,排名第1 的发明人为SUGIURA SEIJI,隶属于本田公司,自2000年开始一直为本田公司进行氢燃料电池电堆结构技术专利申请。

表1 氢燃料电池电堆结构技术全球专利申请发明人分布

排名第2 的发明人为KUSAKABE HIROKI,隶属于松下公司,自2000年开始一直致力于氢燃料电池电堆结构技术的研究。排名第3 和第10 的发明人也都隶属于松下公司,且与排名第2的发明人有大量专利是作为共同发明人的,说明这3位发明人有极大概率属于同一研究团队。

排名第7 和排名第8 的发明人都隶属于本田公司,且二人有大量专利是作为共同发明人的,说明这2位发明人有极大概率属于同一研究团队;而本田公司其他发明人之间共同申请专利的比例相对较低,因而属于不同研究团队的几率较大。

6 氢燃料电池电堆结构技术分领域分析

6.1 各分技术领域专利申请情况

本文将氢燃料电池电堆结构技术分为密封结构、流路结构和堆叠结构3 方面,并对这3 个技术分支的专利进行统计,结果见表2。其中,密封结构是指用于将燃料电池电堆密封起来,从而产生避免反应气体泄漏、提高电池使用寿命等作用。流路结构是指燃料电池电堆内部各种流体流通的通道结构,流路结构可保证电堆内部各种流体的顺畅流通和电池的工作稳定性。具体来说,流路结构可以分为反应气体流路结构、冷却流路结构和水排放流路结构。堆叠结构是指将构成燃料电池堆的各组件(如单电池、集流板、绝缘板、端板和紧固件等)堆叠起来而形成的结构,合理的堆叠结构有利于降低电堆的制造难度、提高电池质量。

从表2 中可以看出,流路结构领域的专利申请量最大、占比最高,达到8.39%,说明申请人在该领域的研发投入最大,这可能是因为流路结构直接影响着电池是否能够在一定条件下发生反应,即电池是否能够正常工作,以及是否能保证工作的稳定性等。堆叠结构次之,说明堆叠结构也十分重要,申请人为了提高产品质量、降低制造难度和制造成本也进行了相当程度的研发。密封结构的专利量最小,这可能是由于电堆的密封性更多地依赖于密封材料,密封结构的影响以及其可改进的空间较小。

表2 氢燃料电池电堆结构技术分解表

6.2 流路结构核心专利解读

流路结构技术中,反应气体流路结构的相对重要性最高,其次是冷却流路结构,最后是水排放流路结构。本文选择各技术分支中具有代表性的核心专利进行解读,用以说明流路结构技术中各分支技术的发展情况。

反应气体流路结构的核心技术主要集中在保证反应气体量、提高反应气体流通顺畅性和抑制滞留水方面。例如,丰田专利CN107452968A中提出可通过改变流路形成体的结构使气体量增加,该流路形成体凸部的左右2 侧倾斜角度不同、凸部左右2 个角与中心轴线的距离不同,当相邻2个流路形成体在气体流道方向上左右反转布置时,气体在此处流动时变会产生扰动,从而增加了气体量。 丰田专利JP2019175714A中提出可通过优化气体流路的形状和走向,使反应气体供给到所需部位,保证所需部位的气体量,该气体流路由波形的流路槽、设置于流路槽的正交方向上的波状凹槽和催化剂层构成,波状凹槽2端有宽度小于波状凹槽的端槽,从而使流过端槽的气体可以供给到催化剂层的2个边缘,保证该部位的气体量。本田专利CN103367777A提出在电解质膜-电极结构体外周设置树脂框构件,树脂框构件2面形成缓冲部,从而实现各反应气体的顺畅流通。本田专利CN110993984A提出通过设置多孔质体,多孔质体和金属隔板结合形成2个反应气体流路,因而与仅在金属隔板形成反应气体流路的情况相比,能够减小反应气体的压损并且能够提高相对于电解质膜-电极结构体而言的气体扩散性。

冷却流路结构的核心技术主要集中在提高冷却介质流通的稳定性、流路简化,例如本田专利CN1638177A提出通过设置弯曲的气体流路和在缓冲器的一侧设置突起,从而保证冷却剂沿隔板稳定流动;本田专利CN101453029A提出采用间隔冷却结构,实现流路的简化。

水排放流路结构的核心技术主要集中在调整气体排出歧管或流路的位置、方向和宽度等方面。例如,丰田专利CN105529487A提出端板上的第一气体排出歧管与电池组内的气体排出歧管连通,绝缘板上的第二气体排出歧管与第一气体排出歧管连通,且第二气体排出歧管的铅垂下方侧的歧管下壁位于比第一气体排出歧管的铅垂下方侧的歧管下壁靠铅垂下方侧处,从而抑制其中的水分残留。丰田专利CN105917510A提出通过设置多孔体流路,使水能够容易地被排出到氧化剂排气排出歧管,并避免水从氧化剂排气排出歧管到多孔体流路的反向流动。

6.3 堆叠结构核心专利解读

本文对堆叠结构中代表性的专利进行解读,用以说明各重点企业在堆叠结构方面的研发倾向。

国外申请人中,本田在电堆堆叠结构领域的研究重点主要集中在降低堆叠厚度和提高堆叠在一定压力下的可靠性方面。如专利CN1898825A公开了1种燃料电池和燃料电池组,通过在相邻电解质电极组件之间设置带有圆盘的单板件隔板,实现相邻电解质电极组件之间的连接,同时形成气体流路,减小堆叠方向的厚度。专利CN101335356A公开了1 种燃料电池,通过设置相互错开的多个密封部,减小堆叠体的厚度,该结构能够容易且可靠地实现层叠方向的薄壁化。专利CN110783590A公开了1种燃料电池堆,该燃料电池堆在绝缘件与端子板之间设置弹性构造,因此能够吸收单电池层叠体中的电解质膜-电极结构体的电极部(电极反应面)处的层叠方向的尺寸变动,从而抑制电极部处的载荷变动,使电堆能够承受更大的载荷。

日产在电堆堆叠结构领域的研究重点主要集中在提高堆叠结构稳定性方面。如专利CN104854749A[提供了1 种燃料电池堆,通过采用载荷分担构件分担电堆堆叠方向的压缩载荷,采用载荷消除构件消除电堆堆叠方向的拉伸载荷,从而保证电堆结构不被损坏。专利CN104396070A公开了1种燃料电池堆,通过先层叠多个单体形成单体模块,再将多个单体模块层叠形成电堆的方式,防止单体模块内的单体发生变形。专利CN104170133A公开了1种燃料电池,通过采用弹性体吸收作用于框体和多孔体的外延部之间的表面压力,从而防止膜电极接合体被损坏,保证电堆结构稳定性。

国内申请人中,上海神力科技有限公司在电堆堆叠结构领域的研究重点主要集中在提高电堆的可装配性方面。如专利CN1571201A公开了1 种改进型燃料电池堆组件及其制造方法,通过采用胶接密封的方式形成完整组件,使电堆易于装配。专利CN2554805Y公开了1 种具有均匀紧固压力的燃料电池堆,通过采用拉杆和紧固螺帽来紧固燃料电池,提高电堆结构的紧凑性,使其易于装配。专利CN1929177A公开了1 种带有氢气供给装置的节能型燃料电池堆,通过采用供氢夹板提高氢气分布均匀性,同时使电堆易于装配。

7 结论

氢燃料电池电堆结构技术在经过一段时间的快速发展后,目前处于发展的稳定期。日本成为氢燃料电池电堆结构技术最大的专利申请目标国,其次是中国。

从申请人看,氢燃料电池电堆结构技术主要掌握在跨国主机厂和Tier1 手中,国内企业中仅上海神力科技有限公司专利申请量位列全球第16位,另外新源动力有限公司在国内具有较多的氢燃料电池电堆结构技术专利申请。国内企业应该更加重视氢燃料电池电堆结构技术在全球的专利布局,以防在“走出去”的时候受到知识产权的制约。综合发明人分析,专利申请量排名前20的发明人中不存在中国发明人,还有待追赶。

氢燃料电池电堆结构技术目前主要以流路结构技术和堆叠结构技术为研发热点,其中流路结构设计更的专利申请量更大。从专利技术中看,反应气体流路结合和冷却流路结构较为重要,且以提高反应气体供应量、流体流通顺畅性、稳定性和流路简化等为主要改进方向。