1969年之夏,灵魂乐盛宴注定出现

2022-04-08木浓

木浓

纪录片《伍德斯托克音乐节》剧照

“整个世界曾经来过,现在人们又都走了……”电影《制造伍德斯托克》(Taking Woodstock)的台词,适用于1969年的伍德斯托克音乐节散场带来的惆怅,也适用于同一个夏天举行的哈莱姆音乐节终结后的寂然。

不同的是,1970年即上映的纪录片《伍德斯托克音乐节》(1969 Woodstock),次年斩获美国电影艺术与科学学院“最佳纪录长片奖”,并获“最佳剪辑”与“最佳音响”两项提名;而记录哈莱姆音乐节的《灵魂乐之夏》(Summer of Soul)胶片,50年来藏于地下室,无人问津,直到2021年重见天日后,才于2022年2月获得“最佳纪录长片”提名。

被偏爱的伍德斯托克音乐节,和受冷落的哈莱姆音乐节,都试图用音乐发出与时代搏击的宣言。那时的音乐节和参加音乐节的人们,曾经热情地幻想靠音乐改变世界。

区别于更早期出现的室内音乐节,伍德斯托克音乐节和哈莱姆音乐节这种户外音乐节,开端或许是1967年的蒙特莱音乐节。而哈莱姆音乐节其实也同样始于这一年,随后每年举办一场。

纪录片《伍德斯托克音乐节》剧照

1969年的伍德斯托克音乐节是广为人知、最为激荡的音乐盛宴,同年的哈莱姆音乐节也被称为“黑伍德斯托克”。

而以摇滚和重金属为主的雷丁利兹音乐节,始于1976年;从1997年开始的富士摇滚音乐节,也被作为世界三大摇滚音乐节之一;1991年的“摇滚魔鬼”音乐节,则是一个另类。

如今,户外音乐节成为了节日盛会与文化消费活动,不再承载沉重的使命。而曾经的音乐节似乎并非如此。

发生在美国最为激荡喧嚣的1960年代的音乐节里,蒙特莱音乐节的口号为“爱与和平”,1969年伍德斯托克音乐节的口号是“和平与音乐的三天”。

长达六周的1969年哈莱姆音乐节,并没有提出一个明确的口号,但在《灵魂乐之夏》,我们可以看到所有黑色皮肤的人们,身处于“哈莱姆最艰难的时期”,依然充满自信和骄傲—如妮娜·西蒙在《To Be Young, Gifted and Black》里所唱的,“守住信念,相信你所爱之人”,也如影片中所说的,这一场哈莱姆音乐会,就像“水泥中开出一朵玫瑰花”。

1960年代,各类社会矛盾、冲突和浪潮,令美国社会的情绪、精神、色彩都面临危机。与此同时,音乐尤其是摇滚乐,以势不可挡的力量横扫整个时代。由于对战争的极力反对,对前景的迷茫,愤怒、怀疑和苦闷的年轻人,急需找到一个出口—摇滚乐成为他们表达、呐喊的手段。

约翰·列侬所写的歌曲《给和平一个机会》,代表了当时年轻人的心声。而反抗的高峰,在1969年来到。

1969年8月15日,纽约市西北部贝塞尔小镇的一个私人牧场,迎来了从不同城市汇聚的40万年轻人。他们将在这个临时构建起来的、寿命只有不到4天的乌托邦,与同伴或陌生人共同度过一个不可再复制的音乐狂欢盛会。

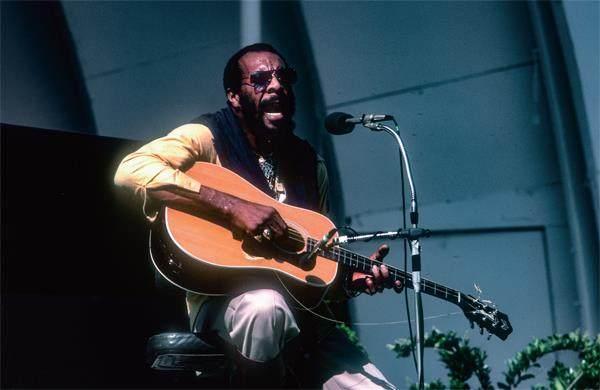

連唱近3小时的黑人歌手里奇·海文斯

纪录片《伍德斯托克音乐节》中,密集的人海

这一场哈莱姆音乐会,就像“水泥中开出一朵玫瑰花”。

这个音乐节,本计划在纽约市北部伍德斯托克举行,因为当地的反对,不得已转移地点,但音乐节依然采用原名“伍德斯托克音乐节”。

主办方本来预计参与人数为5万人,实际上提前售票接近20万张,且有40万人前往参加。据记载,还有100万人因为交通问题不得不半路返回—纽约的高速公路,一度因为这群乘兴而来的年轻人而引发最严重的交通堵塞。

尽管当时最顶尖的摇滚乐领袖鲍勃·迪伦、披头士、滚石等,都没有参加这个音乐节,但到现场的歌手和乐队,都是美国音乐史上举足轻重的人物。

有一个细节令人津津乐道:因为交通瘫痪,表演嘉宾不能如期而至,主办方只能动用直升机前去接应,而在现场救场的黑人歌手里奇·海文斯抱着一把吉他,连唱将近3个小时,7次被迫返场,直到最后即兴演唱了古老的黑人名歌《失去了母亲的孩子》—这首歌后来被称为《自由》。

音乐节开幕当晚下起了暴雨,整个场地变成了泽国,观众们在帐篷中度过一夜,第二天打开帐篷时,迎来一片泥泞。在接下来的时间里,他们在泥地里自由地奔跑、打滚、舞动……仿佛迎来了人生最大的一次解放,一直延续到18日的早上。

不知道出于偶然还是后人所说的必然,这一场放纵的盛会,现场没有激化任何的矛盾;所有参与者好像在天时地利中,实现了内心的自然、平和、天真、乐观。

就如同纪录片所呈现的那样,一位当时的警官说,自己“提着警棍想去敲晕那些作乱的小孩,看到他们时却认为他们是国家的骄傲”,因为“无论他们外表怎样,孩子们的内在是不容置疑的”。

电影《制造伍德斯托克》的导演李安曾评价:“那个时候音乐是很棒的,很有内容,艺术性也很好,可是音乐表演本身并不精彩,环境很糟糕,雾太大,下雨后地很泥泞……”

从某个视角看,这个音乐会并不成功,而且40万人的大聚会上,大部分听众可能根本连音乐都没听清楚。然而,对于参与者来说,更重要的不是台上的音乐,而是当时心中的音乐。

音乐节组织者之一迈克尔·兰的回忆是更有力的说明:“这儿有一种你能在几英里外就实实在在感觉到的活力,空中弥漫着的电流是无法描绘和复制的,这种氛围并不是人群和举办人创造的,而是由观众本身的需要所形成的。”

因为反抗而成就的音乐节,被有的人评价为只是一个结束1960年代的仪式,并没有带来什么真正的改变。但因为一场音乐会而改变世界,本来就只是幻想。“这并不是说,反抗是没有意义的,经典永远会成为人们追忆与反思现实的有力武器。”《滚石》杂志把伍德斯托克音乐节誉为“50个改变摇滚音乐历史的时刻”之一。

即使有人觉得,伍德斯托克像一场不曾存在的梦,也会有人说:“幻灭,是它留给流行文化最大的遗产。”

相比伍德斯托克,哈莱姆音乐节更像从未发生过。

纪录片《灵魂乐之夏》海报、剧照

40万人的大聚会上,大部分听众可能根本连音乐都没听清楚。

“那场文化节被遗忘了。”“那感觉像是把记忆收了起来,却没意识到。”“有时候你根本不知道那是不是真实的。”在《灵魂乐之夏》中,不同的亲历者在数十年后接受采访时,不约而同地表达了“遗忘”。

事实上,他们并不是真的遗忘了,而是如同胶片被原封不动保存在地下室那样,那一段记忆也被安置在他们内心的一个美好角落。

《灵魂乐之夏》的另一个名字是《当革命无法在电视上播出时》(When the Revolution Could Not Be Televised)。“在那之前,世界就像黑白的,那场演唱会让我的人生变成彩色的。”50年后,亲历者回顾哈莱姆音乐节时说道,“离开了音乐节后,才意识到它的重要性。”

影片的最后,一名亲历者热泪盈眶,感谢因为有了这部影片,得以证明自己尘封的记忆没有出错,一切都发生过:“证实了我所知道的是真实的……还能看到当时是美妙的……”

公众遗忘不仅仅因为时过境迁,还因为它自一开始就没有被允许公开。

当时,电影导演哈尔·图尔钦用影像记录了1969年哈莱姆音乐节的所有表演,希望把这些录像卖给几个潜在买家,但一再被告知没有兴趣,只能心灰意冷地将其保存在家中地下室。

时隔多年后,作曲家奎斯特洛夫尝试利用这些素材,重现这段往事:“过去跟现在的有权当局,都不认为这重要到足以被保留成为历史的一部分。但它确实是历史的一部分。”

如上所述,哈莱姆音乐节早于1967年已经出现,1969年这一场为何格外重要?

1969年,对于美国黑人群体来说,是具有历史意义的一年。刚刚接到马丁·路德·金因枪击离去的消息,在悲恸中,黑人群体努力爭取到新的改变—“Negro”一词被“Black”代替。

《To Be Young,Gifted and Black》中,能听到一种生而为“黑”的种族自豪感。正如数十年前兰斯顿·休斯在《黑人》中深情写下的,“我是黑人/黑得如黑夜/黑得像我的非洲那样深”,这种“自我救赎的自豪感”,并非突如其来,而是得自长久的抗争和努力。

1969年,也是哈莱姆区的艰难时期。作为纽约最大的黑人聚集区,哈莱姆区集中了大量受过教育的黑人知识分子和艺术家,因此具备了于20世纪二三十年代掀起“哈莱姆文艺复兴”的条件。

这场复兴不局限于文艺运动,也包含了社会运动与思潮运动,因此也有史学家称之为“新黑人运动”。

其最重要的意义,是促成美国黑人的一次社会文化觉醒,而1960年代正是其影响深远的时期。社会矛盾激发的背景下,哈莱姆区追求着平权与和平。

“阿波罗11号”登上月球的时候,正是哈莱姆音乐节举办期间。面对记者在音乐节现场的发问,有的观众回答“音乐节比‘阿波罗11号’任务更为重要”,有的说“他们浪费在登陆月球上的钱,可以喂饱哈莱姆区,还有全国各地的贫苦黑人”。

这一场灵魂乐盛宴,注定在1969年夏天出现。它的意义是否比肩伍德斯托克,无人能评价。但它的纪录片在2021年重见于日光下,除了修正许多人的记忆、完善一段历史之外,或许有其命运注定的含义或隐喻。

值得一提的是,1969年,滚石乐队在美国进行巡演,纪录片《给我庇护》描述了巡演高潮的最后几天,其中保留了许多珍贵的现场实况;披头士也于这一年,在苹果公司伦敦总部的房顶上,完成了自己的最后一次演出,也成就了纪录片《随他去吧》。

影片中,乐队在演唱三遍《Get Back》后,曲终人散:“Get back, get back. Back to where you once belonged.”

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com