《纽约时报》的痛苦与荣耀

2022-04-08付杰

付杰

纽约时报大楼。

《纽约时报》代理律师、哥伦比亚法学院教授赫伯特·韦克斯勒。

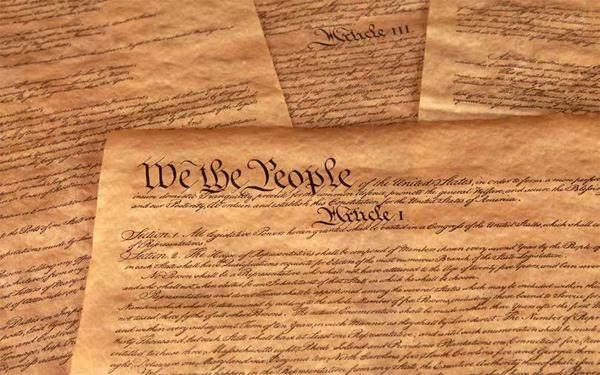

美国宪法第一修正案规定:“国会不得制定关于下列事项的法律:确立国教或禁止信教自由,剥夺言论自由或出版自由,剥夺人民和平集会和向政府陈情请愿伸冤的权利。”

本案原告沙利文。

我们知道,宪法是国家根本大法,是治国安邦的总章程,规定着国家根本制度、公民权利义务、国家机构设置等重大宪制事项,当然不会动用宝贵的“宪法资源”去保护具体某个行业。但在美国宪法中,新闻业被认为是“三百六十行”中唯一被列为保护对象的行业,依据就在于美国宪法第一修正案——“国会不得制定关于下列事项的法律:确立国教或禁止信教自由,剥夺言论自由或出版自由,剥夺人民和平集会和向政府陈情请愿伸冤的权利。”

在美国,新闻业被称为独立于立法权、司法权和行政权之外的“第四权力”。新闻业之所以能够拥有如此重要的地位,是因为其在监督政府权力滥用、保护公民合法权利方面发挥着举足轻重的作用。然而,“罗马不是一天建成的”,美国新闻业地位的形成和确立与美国最高法院的一系列影响深远、意义重大的判例是分不开的,其中最具有里程碑意义的案件,就是本文要介绍的“《纽约时报》诉警察局长沙利文”案(以下简称《纽约时报》案)。

在进入这件历史性案例之前,有必要交代下该案发生的时代背景。20世纪五六十年代轰轰烈烈的美国民权运动,作为黑人民权运动、现代妇女运动、反战运动、新左派运动等一系列社会运动的集成,在关于种族、性别、战争、意识形态等所引发的社会激流中,南方黑人与白人“剑拔弩张”,自由派与保守派“唇枪舌剑”,发生了许多典型事件,如布朗诉托皮卡教育委员会案、自由乘车运动、《我有一个梦想》演讲、“芝加哥七君子”案等。同样发生于这一时期的《纽约时报》案,既是如火如荼的民权运动的缩影,又是波澜壮阔的社会革命的“司法投射”。

1960年3月29日,《纽约时报》刊登了一则广告,标题为《关注他们的呐喊》。这则广告意在呼吁大众捐款,支持南方黑人学生发起的和平示威游行和马丁·路德·金领导的和平抗争运动,并批评“南方违宪者”对当地黑人的种族歧视和种族压迫行为。

令人意想不到的是,正是这一则广告,把报社拖入了一场旷日持久的官司,但“祸兮福之所倚”,也正是因为这场官司,《纽约时报》不仅声名大振,还确立了言论自由的新规则,催动了社会变革进程。

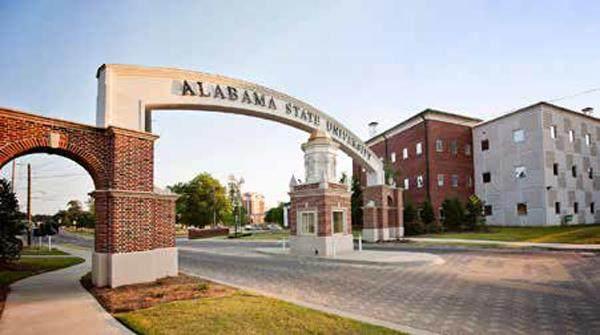

广告刊登之后,亚拉巴马州蒙哥马利市市政专员L.B.沙利文寄信给《纽约时报》,要求报社“发布声明,撤回之前那些荒谬不堪的诽谤言论”。原来,这则广告有些文字描述失真,主管该市警务、消防与墓葬等事务的沙利文认为这是在影射自己,损害了自己的名誉。比如,文中指出:“在亚拉巴马州蒙哥马利市的州议会厅前,当学生唱完《我的国家,也是你的》这首歌后,学生领袖随即被校方开除。而且,一大批荷枪实弹、携带催泪弹的武装警察严阵以待,并包围了亚拉巴马州立大学。当所有学生以罢课方式抗议州政府滥用公权时,警察封锁了学校食堂,试图用饥饿迫使学生就范。”事实上,学生们被开除的真正原因在于其领导静坐抗议活动,而且学校食堂也从未被封锁过,以饥饿胁迫学生的说法纯属无中生有。再比如,广告中说“南方违宪者”以“超速”“侮辱”“游荡”等罪名前后7次逮捕马丁·路德·金也不真实,实际上只有4次。

《纽约时报》回复沙利文称,他们会调查此事,但无法根据广告内容推断出是在诽谤他。沙利文并没有与《纽约时报》继续交涉,而是于当年4月19日向蒙哥马利市巡回法院提起诉讼,控告《纽约时报》及在这则广告上署名的4名黑人牧师诽谤。随后,亚拉巴马州州长约翰·帕特森、蒙哥马利市市长厄尔·詹姆斯、市政专员弗兰克·帕克斯、前市政专员克莱德·塞勒斯也以同样的理由作为原告提起了诉讼,并增加马丁·路德·金作为被告,要求总计300万美元的惩罚性赔偿。当时这可是个天文数字的索赔,足以让《纽约时报》陷入破产境地。

毫无疑问,《纽约时报》的这则广告在南方州激起如此强烈的敌对情绪,甚至闹到了对簿公堂的地步,根源还是在于种族矛盾。许多南方白人对黑人根深蒂固的种族歧视,使得他们无法容忍《纽约时报》为民权运动“摇旗呐喊”。沙利文的起诉也是试图通过“枪打出头鸟”的方式杀一儆百,阻断新闻业对种族歧视问题的介入。此外,案件在亚拉巴马州审理,显然对《纽约时报》十分不利,因为在当时的政治气候下,南方州尤其是佐治亚州、亚拉巴马州、田纳西州等的种族歧视是系统性的,法院在审理此类案件时大多会“立场先行”,作出对白人有利的判决。

《纽约时报》也意识到案件的棘手,在向法院提交管辖权异议被驳回之后,只得硬着头皮应诉。在案件审理前后,《纽约时报》从一开始就处于一种无物之阵的“种族战争”状态:绝大部分律所都不愿意代理被告出庭辩护;12名陪审团成员皆为白人,被告提出异议被驳回;原告的白人代理律师在庭审中被敬称为“先生”,被告的黑人代理律师却只被称作“律师”;原告律师故意把“黑人”(Nergo)混读成“黑鬼”(Nigger)。结果不出所料,《纽约时报》与4位牧师败诉,并需赔偿被告50万美元。这是亞拉巴马州有史以来最大的一笔诽谤赔偿金,而且这还不包括后续4位原告的索赔。根据“尊重先例”原则以及种族歧视倾向,《纽约时报》在之后的4起诉讼中败局已定。

败诉以后,《纽约时报》和4位牧师向原审法院提出重审申请但未获成功,只好向亚拉巴马州最高法院提起上诉。由于亚拉巴马州最高法院同样支持种族歧视政策,1962年8月30日法院宣布维持原判,尽管《纽约时报》以第一修正案赋予媒体的言论自由权提出抗辩,但被法院以“美国宪法第一修正案不保护诽谤言论”为由驳回了。

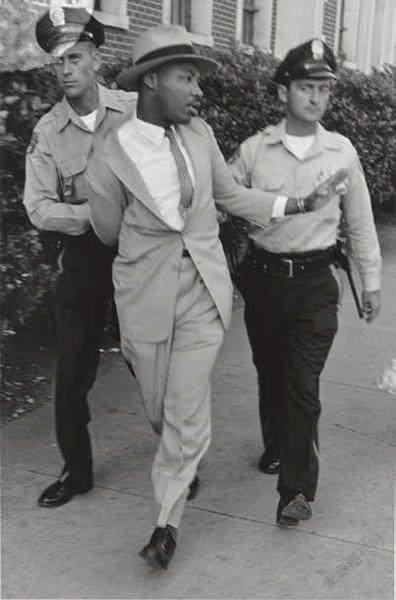

亚拉巴马州,被捕的马丁·路德·金。苏利文称《纽约时报》所刊广告中提到的逮捕马丁·路德·金的次数是错误的。

1960年3月29日,《紐约时报》刊登了标题为《关注他们的呐喊》的广告。

这时摆在《纽约时报》和4位牧师面前的,只有最后一条救济渠道了,那就是将案件上诉到联邦最高法院。最高法院只会从上诉案件中选取极少一部分受理审判,这些一般是与宪法有关的重大案件、具有重要意义的全国性案件或者下级法院判决与联邦法律相冲突的案件。

《纽约时报》决定邀请赫伯特·韦克斯勒代理此案。赫伯特·韦克斯勒是哥伦比亚法学院教授,对宪法、最高法院与联邦制度深有研究,并在最高法院打过不少官司。

1962年11月21日,《纽约时报》向最高法院提交了调卷复审令申请,在申请中韦克斯勒阐述了该案与宪法第一修正案的关系:“亚拉巴马州最高法院的判决对诽谤法律进行了极为狭隘的解释,限制了人民抗议、批评政府官员的权利,侵犯了经由最高法院判决界定的言论自由和出版自由。”申请书还强调道,“宪法第一修正案的基本目的之一,正是让人民有权批评‘任何一个政府部门’”,自由的政治讨论是共和民主的安全屏障和宪政体制的基石,亚拉巴马州法院的判决限制、侵蚀了这一原则。

1963年1月7日,最高法院公布了案件受理表格,在被批准复审的7件案件中,“《纽约时报》诉沙利文案”名列其中。最高法院的诉讼机器终于要开动了,《纽约时报》依稀看到了一束胜利的曙光。

在撰写起诉状的时候,韦克斯勒仍需解决一道十分棘手的历史难题,那就是最高法院确定的先例——宪法第一修正案通常不保护诽谤言论。亚拉巴马州最高法院也正是以此为由驳回了《纽约时报》的抗辩。要了解最高法院的这一先例,需要对最高法院有关言论自由的一个重大判例进行简要介绍。

亚拉巴马州立大学。《纽约时报》刊登的广告中称:“一大批荷枪实弹、携带催泪弹的武装警察严阵以待,并包围了亚拉巴马州立大学。”这被认为不符合事实。

1917年美国参加一战后,国会通过《防治间谍法》,压制反战声音。图为该时期应征入伍的人。

1787年费城制宪会议制定了美国宪法草案,后来各州纷纷要求增加限制联邦权力的相关条款,1791年第一届国会增加10条宪法修正案,也就是后人熟知的“权利法案”,其中就包括第一修正案。但是,第一修正案问世100余年期间,几乎没有言论自由和出版自由案件上诉至最高法院,直至一战之后,相关案件才呈井喷之势,绵绵不断地涌向最高法院,这与美国参加一战并通过《防治间谍法》密切相关。

1917年美国加入一战,国内政治气氛骤然紧张,民众爱国热情空前高涨,对于反战声音也极为压制。正是在此背景下,国会通过了《防治间谍法》,意在对反战言论、妨碍征兵、叛变不忠等予以法律惩戒。申克诉美国案正是发生在这一历史时期。

申克是美国社会主义党秘书长,他向应征入伍的人散发题为《维护你的权利》的传单。传单声明征兵违宪,并号召他们行使第一修正案赋予的言论自由权、和平集会权和向政府陈情请愿权,加入到废除征兵法的运动中。申克的行为因违反《防治间谍法》受到3项指控并被判有罪,案件最终上诉到了最高法院。

霍姆斯大法官。霍姆斯大法官所提出的“明显而即刻的危险”标准,为言论自由和出版自由类案件确立了比较明确的规则。

最高法院维持了有罪判决,霍姆斯大法官撰写的判决意见中有段说辞广为人知:“我们承认,在和平年代的通常情形下,被告在传单内宣扬的言论属于宪法权利保护范围。但每种行为的性质有时取决于当时的客观环境。即使我们对言论自由给予最严密的保护,也不会保护在剧院内谎称失火并引起恐慌的人。它也不会保护那些发表可能引起煽动性暴力行为后果、应受到禁止的言论的人。无论如何,问题在于当事人的言论是否在特定情形下有可能带来一种明显而即刻(clear and present)的危险,使得国会有权阻止实质危害的发生。”

霍姆斯大法官所提出的“明显而即刻的危险”标准,为言论自由和出版自由类案件确立了比较明确的规则,作为先例为之后案件所沿用,并从该案中逐渐发展出“第一修正案不保护诽谤言论”这一根深蒂固的观念。

在《纽约时报》案之前的此类案件中,最高法院具有极强的“路径依赖”,基本上还是依据“霍姆斯标准”进行判定,尽管也根据个案不断进行调整和修正,但这项标准仍有些模糊,使得各级法院和各个法官在具体案例中难以掌握统一标准。对更为明确的新标准的需求呼之欲出,《纽约时报》案正好“应运而生”。

在本案中,韦克斯勒在撰写起诉状的时候另辟蹊径,以1798年《防治煽动法》作为立论根据,从而达到“曲线救国”的目的。

原来,美国建国伊始,联邦党人与共和党人很快掀起激烈黨争,两党党同伐异,击搏挽裂。1798年约翰·亚当斯就任总统期间,联邦党人把持“朝政”,通过了《防治煽动法》,意在打压批评政府的声音,尤其是压制共和党人的言论。很显然,这是美国政治的一次“历史倒车”,它借爱国之名行党争之实,导致多人因该法锒铛入狱。

诉状系统梳理了该法的历史与争论,指出该法违反了第一修正案。韦克斯勒将《纽约时报》案与被《防治煽动法》追惩的言论作类比,主张原本维护个人名誉的诽谤法将沦为政府打压言论自由的工具。这份起诉状共95页,洋洋洒洒,雄辩有力,好比一篇讨伐政府官员打压言论自由的“檄文”。

1964年1月6日下午,《纽约时报》案正式开庭审判。韦克斯勒首先发言,直指原审判决侵犯了言论自由和出版自由,压制了批评官员的行为,并强调:“我们现在的立场,正是麦迪逊和杰弗逊当年质疑1798年《防治煽动法》时所持的立场。”

1964年3月9日,案件正式宣判,最高法院大法官们以9票对0票“一致裁决,撤销原判”。这份由威廉·布伦南大法官主笔的判决书首先指出该案关键所在:“我们首度被要求去判定,宪法对言论自由和出版自由的保护,是否意味着应当限制一州以诽谤为由要求批评政府官员者支付赔偿。”在回顾了该案的来龙去脉以及相关案例之后,判决书铿锵有力地说道:“我国曾对一项原则作出过深远承诺,那就是:对公共事务的辩论应当不受压制、充满活力并广泛公开,它很可能包含了对政府或官员的激烈、刻薄甚至尖锐的攻击。”接下来,判决书提出了诽谤案的新规则——“沙利文案标准”,即“宪法保障要求具备这么一项联邦规则:禁止政府官员因针对他的职务行为提出的诽谤性虚假陈述获得损害赔偿,除非他能证明在制造虚假陈述时被告确有恶意,即明知陈述虚假故意为之,或者疏忽放任,无视真相。”

至此,《纽约时报》案终于尘埃落定,但后续案件仍层出不穷,有关言论自由与诽谤的相关规则继续不断演化发展。但总体而言,新闻业在此类案件中经常胜诉,原因就在于《纽约时报》案所确立的“确有恶意”规则为他们筑起了一道固若金汤的法律屏障——想要证明“确有恶意”这种主观意图是一项十分艰巨甚至不可能完成的任务。

《纽约时报》案之所以能够青史留名,被法院反复引用,被法学家和法学院反复研究与探讨,是因为该案重大的历史意义与现实价值。

首先,法国启蒙思想家、剧作家博马舍剧本《费加罗的婚礼》中的一句话广为流传——若批评不自由,则赞美无意义。一个肌体健康、运转良好的公民社会应该营造一个良性的公共讨论空间,赋予新闻业更多权利去监督公权力的行使,发挥“第四权力”的舆论监督作用。正如霍姆斯大法官著名的“思想市场”理论:如果我们想确定一种思想是否是真理,就应让它在思想市场的竞争中接受检验。《纽约时报》案确立的规则为新闻业提供了一道“免死金牌”,这才使得新闻业能够畅所欲言,充分反映不同群体的声音,促进社会的良性嬗变。因此,著名法学家德沃金才会评论说,布伦南大法官的判决意见是美国言论自由法的现代基石。

其次,“徒法不足以自行”,欲使言论自由从应然权利转为实然权利,从纸上权利转为刚性权利,必然需要完善的法律保障和有效的法律实施。古典自由主义经典的滑坡风险理论警示我们,对言论自由的任何不当限制一旦被允许,就会如滚雪球般越发扩张和膨胀。《纽约时报》案确立的规则,使得第一修正案的条款落地为活生生的权利。

最后,我国宪法第35条规定了公民的言论自由,第41条也规定了公民对国家机关和国家工作人员的批评权。我国最高检曾表示,要准确把握诽谤罪与非罪的界限,不能把对个别领导干部的批评、指责乃至过激的言语当做诽谤犯罪来办。现实中的一些案例提醒我们,还需继续加强对言论自由的保护,尤其是对政府机关和政府官员的批评应依法应对,妥善处置,切不可以堵代疏,阻塞言路。

(责编:刘婕)