近场地震下钢框架结构地震易损性分析

2022-04-06高和平

高和平

(核工业西南勘察设计研究院有限公司,成都 610000)

0 引言

我国是世界上典型的地震多发国家,除受环太平洋地震带和欧亚地震带影响外,我国境内还存在华北平原地震带、四川龙门山地震带等二十余条内陆地震带。这些内陆地震带的存在导致其周边城市的建筑结构长期面临着近场地震作用的威胁。既有研究结果表明[1],近场地震动的速度脉冲效应会对自振周期较长的柔性结构体系的抗震性能产生明显的不利影响,而钢框架结构作为现代建筑的一种重要结构形式,具有明显高于钢筋混凝土结构、砌体结构的自振周期。因此,为防止钢框架结构在近场地震作用下发生超出预期的损伤破坏,有必要对其在近场地震作用下的抗震性能开展深入研究。

地震易损性作为性能化抗震评估框架的核心环节,实现了地震动强度指标与结构损伤破坏的有机联系,因而被广泛应用于结构抗震性能评估。近年来,国内外学者已开展了大量钢框架结构的地震易损性研究,如:Ellingwood 等[2]较早采用数值模拟分析方法,研究了孟菲斯地区受弯钢框架结构的地震易损性。王丹[3]采用结构整体侧向变形角、最大层间位移角和位移延性系数为损伤参数,分别建立了钢框架结构的地震易损性模型;马康[4]考虑节点失效以及结构不确定参数影响,研究建立了钢框架结构的地震易损性模型;崔瑶等[5]分析了柱脚转动刚度对钢框架地震易损性的影响,并建立了相应的地震易损性模型。然而,上述研究均以远场地震动作为输入地震动记录,未考虑近场地震动速度脉冲对刚框架结构地震响应的影响,因而其结果无法阐明近场地震作用对钢框架结构的抗震性能的影响。

鉴于此,本文以6 度、7 度、8 度设防的5 层钢框架结构为例,采用22 条近场地震动作为输入地震动记录,通过IDA分析建立了其易损性模型,并对比了近、远场地震对不同层数钢框架结构易损性的影响规律,以期为近场地震作用下我国钢框架结构的抗震性能评估参考。

1 分析模型

1.1 结构设计参数

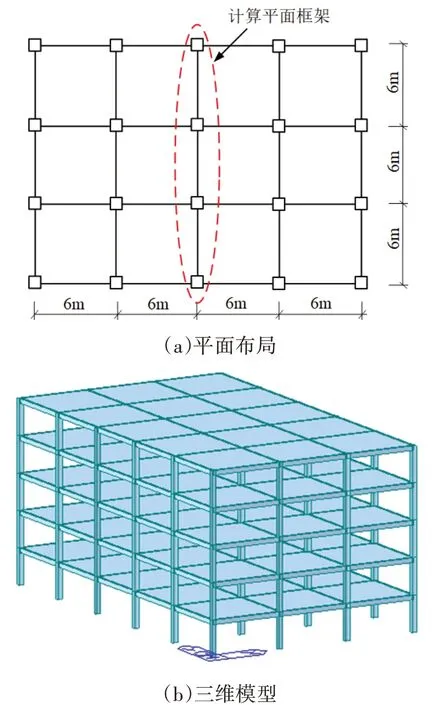

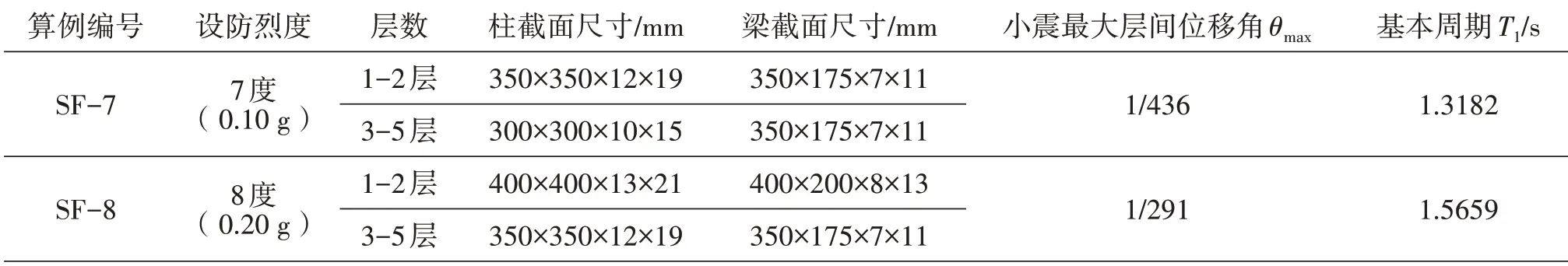

为分析近场地震作用对钢框架结构抗震性能的影响,依据我国现行设计规范,采用PKPM 结构设计软件,分别设计了设防烈度为6 度、7 度、8度的3个钢框架结构作为算例模型。各算例结构的底层层高为4.2 m,标准层层高为3.6 m,纵、横向柱距均为6 m,梁、柱截面分别采用窄翼缘H 型钢和宽翼缘H型钢,钢材类别均为Q235B。结构的基本设计参数为:场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第二组;楼面恒荷载标准值为5.5 kN/m2,活荷载标准值为2.0 kN/m2;屋面恒荷载标准值为6.0 kN/m2,活载标准值为2.0 kN/m2。最终设计得到各算例结构的构件截面尺寸及抗震设计结果如表1所示,各算例结构的平面布局及PKPM三维模型如图1所示。

图1 算例钢框架结构的PKPM模型Fig.1 PKPM model for calculation example of steel frame structure

表1 算例结构的构件截面尺寸及抗震设计结果Table 1 Section size of structural components and seismic calculation results of structures

(接表1)

1.2 结构有限元模型建立

算例结构设计完成后,考虑到结构布局较为规则,因此,本文取各算例结构中间一榀框架作为研究对象,采用ABAQUS 有限元分析软件,分别建立各算例结构的数值模型。其中,钢材本构模型采用考虑随动强化的双线性本构模型,其弹性模量E取2.0×105MPa,强化段斜率取0.01E,屈服准则采用Von Mises 准则;单元类型选取弹塑性计算精度较高的修正四面体实体单元C3D10M,并以最大网格尺寸50 mm进行自由网格划分。网格划分完成后,为考虑纵向框架对算例结构面外变形的约束作用,采用绑定约束方式在梁柱节点域施加面外约束,防止结构面外失稳。同时,考虑到强震作用下钢框架结构将不可避免的产生大变形,因此,在分析步设定时,将Nlgeom 选择为On,以准确考虑几何非线性对结构动力响应的影响。施加地震荷载前,首先对结构施加重力荷载,在此工况下,为真实模拟结构底部的边界条件,对算例结构的柱底部结点施加固结约束。重力荷载施加完成后,释放结构底部结点的面内平动自由度,并在该方向施加地震加速度边界条件,即采用底部加速度法施加地震荷载。8 度设防钢框架结构的ABAQUS 模型如图2所示。

2 地震易损性分析

2.1 概率地震需求分析

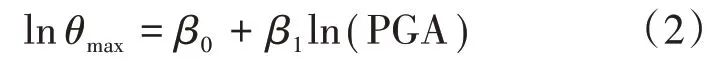

建立结构的地震易损性模型首先需要对结构进行概率地震需求分析,即表征结构地震响应与地震动强度间的概率关系。相关研究结果表明[6],当以最大层间位移角θmax作为结构地震响应参数,以地震峰值加速度PGA 作为地震动强度指标时,两者一般服从幂指数回归关系:

对上式两边分别取对数,则有:

式中,β0= lna,β1=b,其可以通过参数回归分析计算得到。

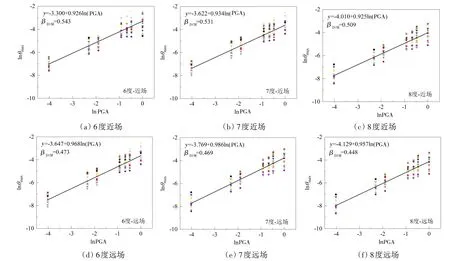

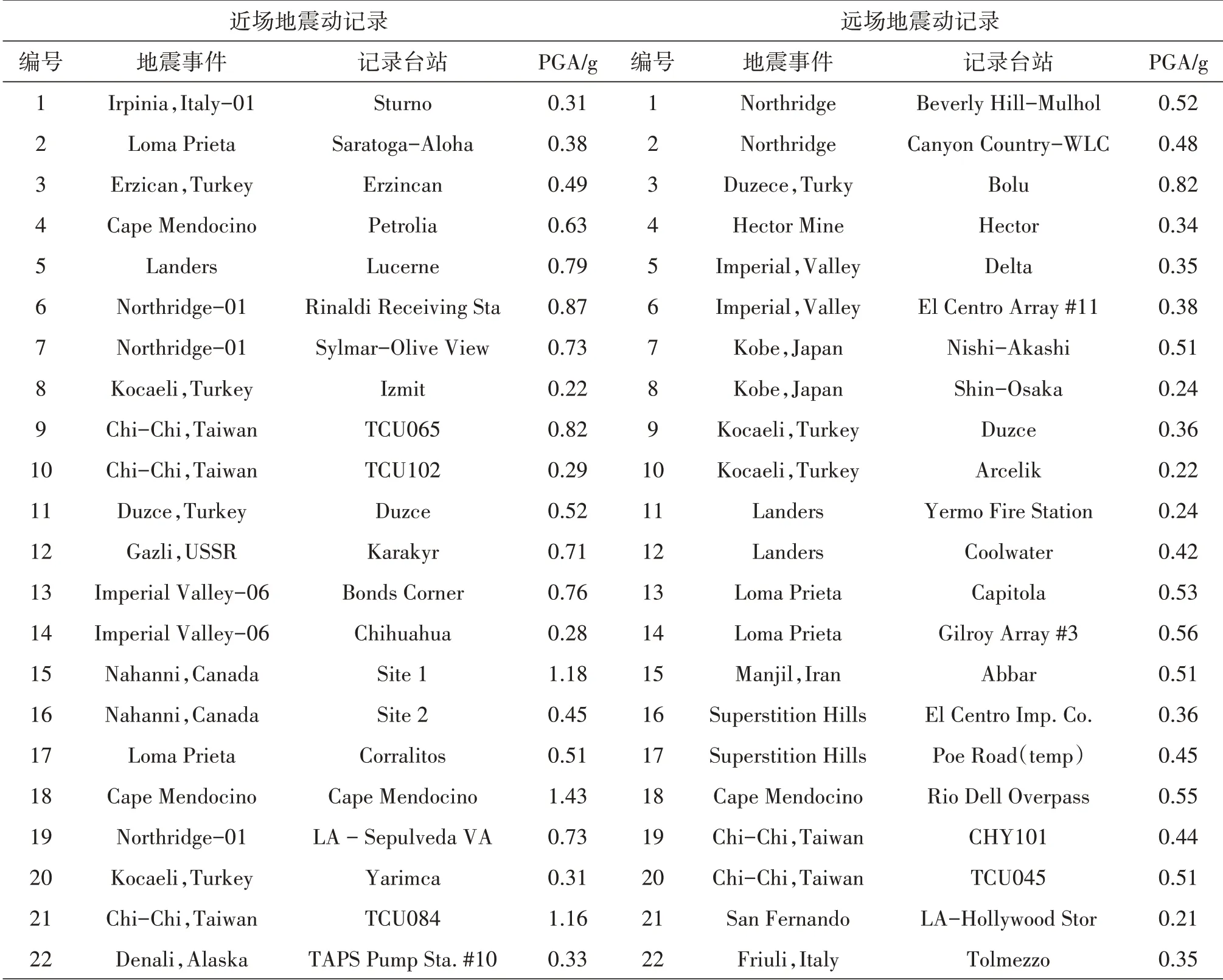

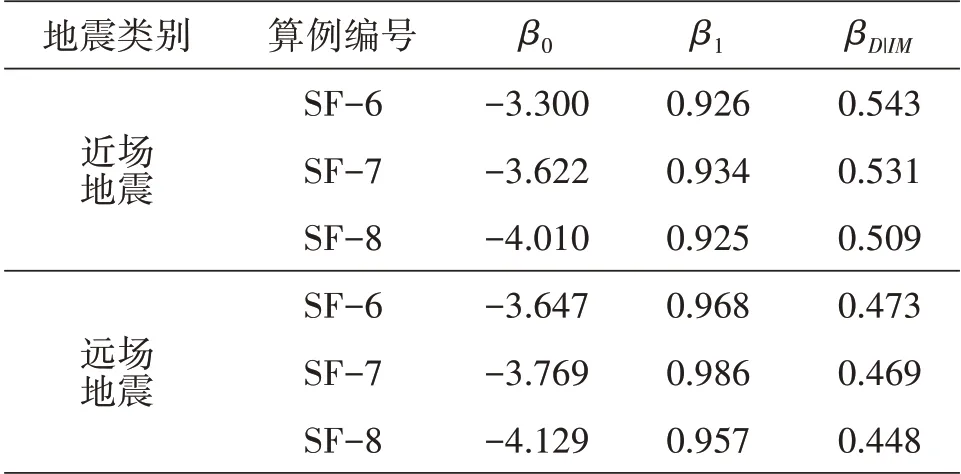

根据上述原理,选取FEMA-P695[7]推荐的22条近场地震动(见表2),分别对算例钢框架结构进行IDA 分析,获取不同地震峰值加速度PGA 下钢框架结构的最大层间位移角响应θmax,并分别对其取对数,按式(2)进行线性拟合,得到了近场地震作用下不同设防水平钢框架结构的概率地震需求模型参数β0和β1,结果如图3 和表3 所示。此外,为说明近场地震动对钢框架结构地震易损性的影响,同时选取22条远场地震动记录(见表2),按照上述分析方法,计算得到了远场地震作用下不同设防水平钢框架结构的概率地震需求模型参数β0和β1,结果如图3和表3所示。

图3 概率地震需求分析Fig.3 Probabilistic seismic demand analysis

表2 近、远场输入地震动记录Table 2 Near-field and far-field input ground motion records

式(2)给出的概率地震需求模型实质上是不同地震作用下结构的最大层间位移角响应θmax均值与地震动强度PGA 的关系。不同地震作用下结构的最大层间位移响应具有一定的不确定性,但其近似服从对数正态分布[8]。因此,为反映这一不确定性的影响,在参数拟合过程中,本文还根据式(3)计算得到了近、远场地震作用下,不同设防水平钢框架结构概率地震需求模型的对数标准差βD|IM,其结果如表3所示。

表3 概率地震需求模型参数Table 3 Demand model parameters for probabilistic earthquake

式中,N为回归分析数据点的数量;θmax,i为第i个点的最大层间位移角。

由表3 可以看出,近、远场地震作用下,不同设防水平钢框架结构的概率地震需求模型参数均发生了一定程度的改变。其中,近场地震作用下不同设防水平钢框架结构概率地震需求模型的截距β0均较远场地震作用下的β0有所增大。β0实质上是地震峰值加速度PGA 为1 g 时,结构最大层间位移角响应θmax的对数均值,其值越大则结构的地震响应越大。近场地震作用下β0的增大,表明近场地震的速度脉冲效应将增大钢框架结构的动力响应,从而对钢框架结构的抗震性能产生不利影响。此外,由表3还可以看出,近场地震作用下,各算例结构概率地震需求模型的对数标准差βD|IM亦发生了不同程度的增大,其原因为:当地震动强度参数包含更多的地震信息时,结构概率地震需求模型的不确定性将有所减小,而峰值加速度PGA 并未包含近场地震作用的速度脉冲效应,因而其概率需求模型的不确定性参数会有所增大。

2.2 结构地震易损分析

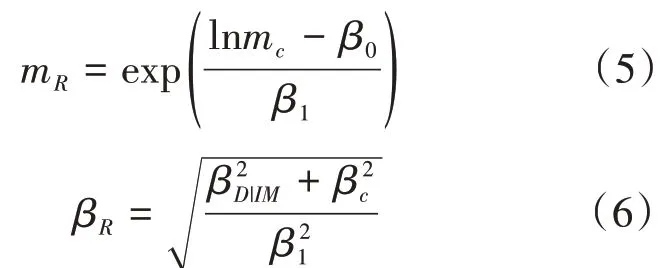

结构地震易损性表征了给定强度地震作用下结构达到或超越特定破坏状态的条件概率,其计算公式为:

其中:

式中,β0、β1、βD|IM为结构概率地震需求参数,按表2 取值;βc为结构概率抗震能力对数标准差,参考文献[2],取βc=025;mc为钢框架结构不同破坏极限状态的最大层间位移角限值,其取值见表4[9]。据此,根据式(4)~式(6),计算得到近、远场地震作用下不同设防水平钢框架结构的易损性曲线如图4所示,其参数mR和βR的计算结果见表5。

图4 近、远场地震作用下钢框架结构地震易损性对比Fig.4 Comparison of seismic vulnerability of steel frame structures under near-filed and far-filed earthquakes

表4 最大层间位移角限值Table 4 The limit value of maximum story drift

表5 近、远场地震作用下钢框架结构的地震易损性参数Table 5 Seismic vulnerability parameters of steel frame structures under near-filed and far-filed earthquakes

3 近、远场地震下钢框架结构易损性对比

由图4可以看出,相同地震动强度下,近场地震作用下钢框架结构不同破坏极限状态的超越概率均大于远场地震作用下的超越概率,且当地震动强度增大到一定水平时,近场地震作用下,钢框架结构不同破坏极限状态的超越概率相对远场地震作用下超越概率的增大幅度逐渐减小,其易损性曲线逐渐重合。这一结果表明,在中、低强度的地震作用下,近场地震的速度脉冲效应对钢框架结构的地震易损性具有显著影响,而在高强度地震作用下,近场地震的速度脉冲效应对钢框架结构的地震易损性影响较小,此时,结构的地震易损性主要由地震动峰值加速度PGA决定。

表5 中地震易损性参数mR实际上反映了结构不同破坏极限状态的抗震能力中位值,对比不同设防水平钢框架结构在近、远场地震作用下的抗倒塌能力中位值mR_倒塌可以发现,6 度设防钢框结构的抗倒塌能力中位值mR_倒塌由远场地震作用下的1.292 g 降低到了近场地震作用下的1.091 g,降低幅度约为15.56%,而8 度设防钢框架结构的抗倒塌能力中位值则由远场地震作用下的2.563 g 降低到了近场地震作用下的2.352 g,降低幅度约为8.23%,其他破坏极限状态具有类似的规律。这一现象表明,近场地震的速度脉冲效应对周期较长的低设防水平钢框架结构的地震易损性影响更加显著,钢框架结构的周期较长时,其在近场地震作用下更易损伤破坏,甚至倒塌。

综上,近场地震作用的速度脉冲效应将对钢框架结构的地震易损性产生显著影响,因此,为准确评估钢框架结构的震害风险,应针对近、远场地震作用,分别建立钢框架结构的地震易损性模型。

4 结论

为阐明近场地震作用对钢框架结构抗震性能的影响规律,本文以3个不同设防水平的钢框架结构为例,分析其在近场和远场地震下的地震易损性差异,得到以下结论:

(1)近场地震作用的速度脉冲效应将放大钢框架结构的动力响应,并增大其概率需求模型的不确定性。

(2)相同地震强度下,近场地震作用的速度脉冲效应将增大钢框架结构的损伤破坏概率,且周期较长的低设防水平钢框架结构在近场地震作用下更易损伤破坏。

(3)鉴于近场地震对钢框架结构地震易损性的显著影响,评估钢框架结构的震害风险时,应针对近场和远场地震作用,分别建立易损性模型。