村上春树的时光机

2022-04-05谷立立

谷立立

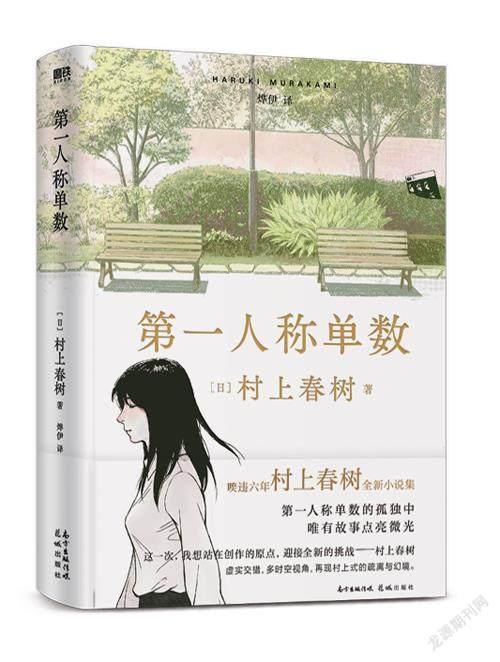

书名 | 《第一人称单数》

作者 | 村上春树【日】

译者 | 烨伊

出版 | 花城出版社

这一次,我想站在创作的原点,迎接全新的挑战——村上春树

放眼世界文坛,有关作家年龄的争论从未停息。不过,对于老作家来说,年龄的增长、面容的憔悴并不可怕。可怕的是创作力、想象力的衰减。不妨来看看他们的日常。常常,在处理机能的下降、身体的疼痛之余,老作家还要应对诸如“廉颇老矣,尚能饭否”的质疑。同时由于灵感的匮乏,他们只能一边尽其所能地回望过去,一边在旧作中翻翻拣拣,寻找那些还没有因为过度书写而有了透支风险的题材。

可是,老作家又有什么错呢?如果非要给他们定下“罪名”,大约便是没有找到自己专属的时光机。比如村上春树。在散文集《假如真有时光机》里,他曾经抛出这样的问题:“假如真有时光机,有人告诉你可以随意使用一次——仅此一次,你想做什么?”显然,他更愿意把这个难得的机会留给创作。于是,就有了《第一人称单数》的诞生。毫无疑问,这本有着浓浓年代气息的书就是他的时光机。

这一次,他终于可以放下年龄的困惑,毫无顾忌地回到过去,再次回味他的青涩往事。或许是出于对经典作品的致敬,村上春树效仿英国作家威廉·萨默塞特·毛姆,把这部短篇集命名为《第一人称单数》。只是,毛姆笔下的世俗男女,到了他这里,就不约而同地披上了青春的外衣。集子里的八个短篇,皆以第一人称单数“我”为叙述者,从形式到内容契合日本传统“私小说”的私密性,重复着村上春树熟悉的主题,探讨青春的孤独与疏离。

即便如此,衰老还是会到来。毕竟,回忆再好,也无法挽留时间匆匆而过的脚步,更不具有“返老还童”的奇效。具体到《第一人称单数》,似乎并不需要细细阅读,就能找到太多与年龄相关的内容。比如《和披头士在一起》里就有这样一段描述:“上了年纪这件事,令人惊讶的往往不是上年纪本身,也不是曾经年少的自己不知不觉间到了被叫作老年人的年纪。令人惊讶的,反而是当初的那些同龄人,都已成了不折不扣的老人……”

这番话从这位现年72岁的日本作家口中说出,总不免带着一丝伤感。或许这正应了博尔赫斯所说的,“我的生命已到枯枝败叶的阶段”。当然,村上春树的内心未必会有满地焦脆的黄叶。因为他从来不为自己的衰老难过,唯一难舍的是他年轻时遇到的那些“百分之百的女孩”。曾经花一样美好、纯粹的她们,在半个世纪后的今天,都不可避免地变得苍老,“现在恐怕都已到了有两三个孙子的年纪。每每想到这个,就觉得着实不可思议,偶尔还会难过”。

同样,在《奶油》里,叙述者“我”用“遥远”来形容自己的青春时光。“不管怎么说,我的十八岁已经是太遥远的过去了,几乎称得上古代史。”尽管如此,“我”还是愿意像考古队员一样,拿起手中的放大镜,对准那些落满尘埃的老物件。那是“我”18岁时收到的一封钢琴独奏会的邀请函,来自学校里某个公认的美女。彼时,“我”买了花,急急忙忙地赶了过去,却发现音乐厅大门紧闭,空无一人。

还是在《和披头士在一起》里,叙述者“我”细致讲述自己与披头士乐队的渊源、和初恋女友的相处、对女友哥哥的印象。而在此之前,“我”曾经有过一次偶遇:1964年,当披头士乐队的歌声风靡世界,还在神户读高中的“我”与一个美丽的少女擦肩而过。“我”不知道她的名字,也不急于打听她的来历,只是远远地看着她的身影,“她独自快步走过学校的走廊,裙裾飞扬,像是急着赶去什么地方”。

尽管只是匆匆的一瞥,“我”还是忘不了她的一颦一笑,她走过时飘过的一缕淡香,以及被她抱在怀里的唱片。这是“我”与披头士乐队的初遇。从此,他们的音乐“就像无缝衔接的壁纸般包笼着我们”。多年以后,成年的“我”与初恋女友的哥哥在东京街头偶遇,才知道女友已经不在了。此时,就像打开了一道记忆的闸门,“我”的耳边再一次响起熟悉的歌声,“你说再见,我说你好”。

相似的一幕出现在《在石枕上》中。叙述者“我”19岁,是大学二年级学生。那时,“我”与一个女孩交往,却对她的过去一无所知,甚至“就连她的名字和长相也想不起来”,只知道她比“我”年长几岁,曾经在同一个地方打工。她喜欢创作短歌,还出版过一本歌集。“说是歌集,其实不过是用类似风筝线的东西把纸张订在一起,再粘上简单的封面,做成一本极为朴素的小册子,连自费出版都很难算得上。”

尽管如此,这本简陋的小册子还是成了“我”最难忘的青春记忆。这意味着什么?或许这就是成长。当我们跌跌撞撞地长大成人,回过头去细看过往的一切,才发现那些曾经被忽略的人、那些看似不起眼的物件,到了最后才更值得我们珍惜。《查理·帕克演奏波萨诺瓦》里,已是大学生的“我”应朋友的邀约,写了一篇以美国爵士乐手查理·帕克为主题的乐评。事实上,这只是一篇纯属虚构的文章。终其一生,查理·帕克并没有机会演奏波萨诺瓦,更别提像“我”所写的那样录制唱片。

15年后,已是上班族的“我”在纽约一家唱片行意外地发现了这张专辑,但很快当“我”再次回到店里,却发现这不过是“我”一时的错觉。那么,我们应该怎样看待《第一人称单数》?在谈论这部小说集的时候,村上春树曾说:“这一次,我想站在创作的原点,迎接全新的挑战。”很难说,《第一人称单数》究竟是不是一次“全新的挑战”,但“站在创作的原点”却是毋庸置疑的事实。《查理·帕克演奏波萨诺瓦》里提到一个梦。梦中,查理·帕克告诉“我”,对他来说,一切才刚刚开始。可当他猛地回神,想要重振旗鼓的时候,“看看四周,才发现一切已经结束了”。

这种明知一切即将结束、仍然要抓在手中的念头,恰恰就是人到暮年的思维。所幸,我们还有爱。就像村上春树在《品川猴的告白》中所说,爱是人生在世“不可或缺的燃料。愛也许终有尽头,也许结不出美好的果实,但就算爱会消逝,就算爱不能如愿,我们仍然可以怀揣爱过某个人的记忆”。相反,如果没有爱,我们的心将会变得坚硬,“将会变成酷寒的不毛之地。那片荒野上整日不见阳光,名为安宁的花草、名为希望的树木也无法生长”。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com