咬合调整对牙周炎正畸治疗患者牙周状况的影响

2022-04-04宋双吕继忠王娜杨翠娟

宋双,吕继忠,王娜,杨翠娟

1.菏泽医学专科学校附属医院口腔科,山东菏泽 274200;2.菏泽医学专科学校口腔医学系,山东菏泽 274200;3.莒县中医医院口腔科,山东日照 276500

牙周炎是临床较常见的牙科疾病之一,是因牙龈出现炎症、逐渐扩展于深层牙周组织导致,病理变化以炎症为主,具有患病率高、病程长及预后差等特点。据统计,80%~90%的成人群体患有不同程度的牙周疾病,病因尚未明确,可能与牙结石、牙菌斑、食物嵌塞等因素有关,患病后呈牙龈红肿、咀嚼无力及牙松动等临床症状,若病情加重则引起牙敏感症,影响日常生活及咀嚼功能[1-3]。且机体受到咬合创伤后、极易加重病情,轻则引起牙齿伸长、移位,重则引起口腔恶性循环,增加患牙松动、脱落风险,故早期进行针对性治疗有积极作用[4]。目前该病以正畸治疗为主,可减轻患者不适、控制病情,辅助咬合调整,有利于改善牙周状况,促进患者咀嚼功能恢复,对改善预后有积极作用[5]。基于上述背景,本文选择菏泽医学专科学校附属医院2020 年3月—2021 年12 月收治的80 例牙周炎正畸治疗患者为研究对象,分析咬合调整用于牙周炎正畸治疗中的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院收治的80 例牙周炎正畸治疗患者为研究对象,采用随机取样法分为参考组(未行咬合调整,n=40)和调整组(咬合调整操作,n=40)。调整组中男22 例,女18 例;年龄20~49 岁,平均(34.21±2.53)岁;病程1~6 年,平均(3.21±1.02)年;严重程度:轻度18 例,中度14 例,重度8 例;安氏错分类:Ⅰ类19 例,Ⅱ类15 例,Ⅲ类6 例。参考组中男26例,女14 例;年龄21~50 岁,平均(34.35±2.61)岁;病程1~5 年,平均(3.18±1.14)年;严重程度:轻度19例,中度15 例,重度6 例;安氏错分类:Ⅰ类20 例,Ⅱ类13 例,Ⅲ类7 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经过医院医学伦理委员会批准,且患者或家属对研究内容知情同意。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①与《临床牙周病学(2014 年版)》[6]相符,经口腔科检查确诊者;②表现为咀嚼无力、牙松动及牙龈红肿者;③近1 月内未接受抗生素治疗者;④全口牙周探针出血指数<25%者;⑤口腔卫生良好、病程超过1 年;⑥年龄20~50 岁者;⑦有完整资料者。

排除标准:①器质性病变者;②伴恶性肿瘤、传染性疾病者;③既往牙周治疗史者;④伴糖尿病等系统病症者;⑤治疗禁忌证者;⑥患有精神疾病者;⑦中途转院者。

1.3 方法

入院后两组患者均行正畸治疗,操作过程由主治医师负责,为正畸疗法质量提供保证,具体流程为:①矫治装置选择时,优选结构简便装置;②实际治疗时应用矫正器;③选择小力值;④牙周需定期维护。

参考组未行咬合调整,调整组实行咬合调整。咬合调整的具体操作流程为:正畸治疗前仔细检查患者口颌系统情况,排除影响因素,如颞下颌关节、肌肉,咬合纸印记结合咬合分析系统(数字化),完成咬合检查、调过程。根据患者教育背景,通俗阐述自然闭合下颌姿势位、向最广泛牙尖交错处过渡咬合接触过程测试要领,告知其放松全身、以端坐位为主,与患者保持双目平视,保证眶耳平面与地平面平衡,并结合咬合力测定敏感度,将传感器薄膜放置于患者口中,在患者咬合下颌姿势位交错位的最大咬合力时检查全口牙中异常接触点,观察咬合力分布情况。将患者牙齿咬合面用棉球擦拭干净,咬合纸放于口内上下牙间,经下颌姿势位自然闭合至牙尖交错位的最大咬合力完成咬合,记录咬合印记,调时不降低牙尖高度,调改斜面及牙窝后,消除干扰,以二维轮廓、三维柱状模式,自然闭合全口牙,咬合时早接触下颌姿势位、牙尖交错位,明确力异常大的接触点,与咬合印记结合后调磨,牙尖交错位去除后,早接触、前伸干扰,调整牙周支持减低牙,使机体咬合力减轻,完成治疗后根据相关要求,再进行1 次全面咬合调整,保证全口牙齿受力均衡。

1.4 观察指标

牙周状况:记录两组牙菌斑指数(plaque index, PLI),采用Silness 菌斑指数检测,总分3 分,0 分为无菌斑,1 分为薄菌斑,2 分为中等量菌斑,3 分为菌斑较多;牙周附着水平(periodontal attachment level, PAL),采用釉牙骨质界减去龈缘的距离用探针深度计算),牙龈指数(gingival index, GI),采用Mazza分度法检测,总分3 分,0 分为健康,1 分为轻微水肿,探针无出血,2 分为红色水肿,探针有出血,3 分为牙龈肿胀;牙周袋深度(periodontal pocket depth, PPD),采用牙周探针测量牙龈、牙齿间龈沟深度,拍摄全面断层并记录口腔情况[7]。

炎症因子:滤纸条吸取舌侧近远中、颊侧近远中龈沟液,加入PBS 缓冲液,离心待检,酶联免疫吸附法(ELISA)检测白细胞介素-6(interleukin-6, IL-6)、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α, TNF-α)、转化生长因子-β(transforming growth factor-β, TGF-β),采用深圳晶美有限公司提供试剂盒,根据试剂盒说明操作[8]。

满意度:自制“满意调查问卷”,百分制,≥80 分为满意,60~79 分为一般,<60 分为差[9],满意率=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%。

续表1

1.5 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间差异比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

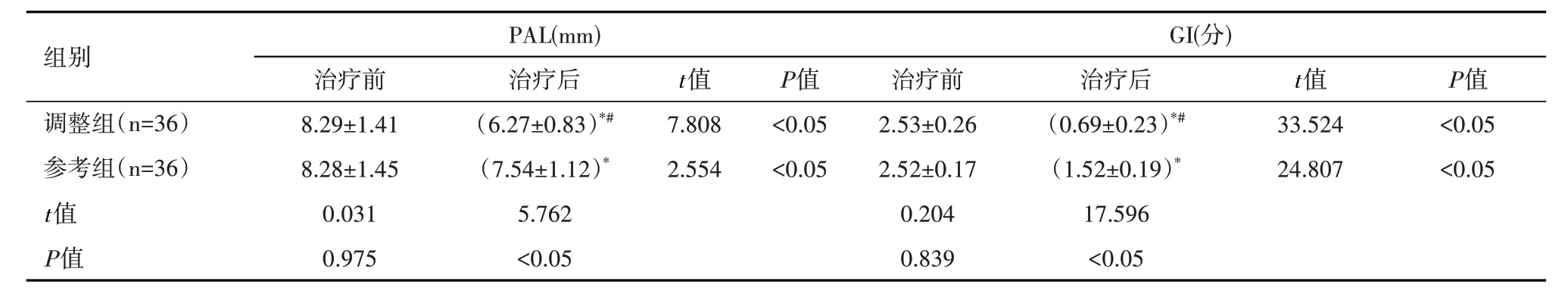

2.1 两组患者牙周状况比较

治疗前,两组患者牙周状况比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组PLI、PPD、PAL、GI 均较治疗前下降,且调整组低于参考组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者牙周状况比较(±s)

表1 两组患者牙周状况比较(±s)

组别调整组(n=40)参考组(n=40)t 值P 值PLI(分)治疗前2.39±0.28 2.37±0.25 0.337 0.737治疗后0.69±0.21 1.32±0.18 14.406<0.05 t 值30.719 21.557 P 值<0.05<0.05 PPD(mm)治疗前5.37±0.86 5.32±0.75 0.277 0.782治疗后4.14±0.42 4.85±0.49 6.958<0.05 t 值8.128 3.318 P 值<0.05<0.05

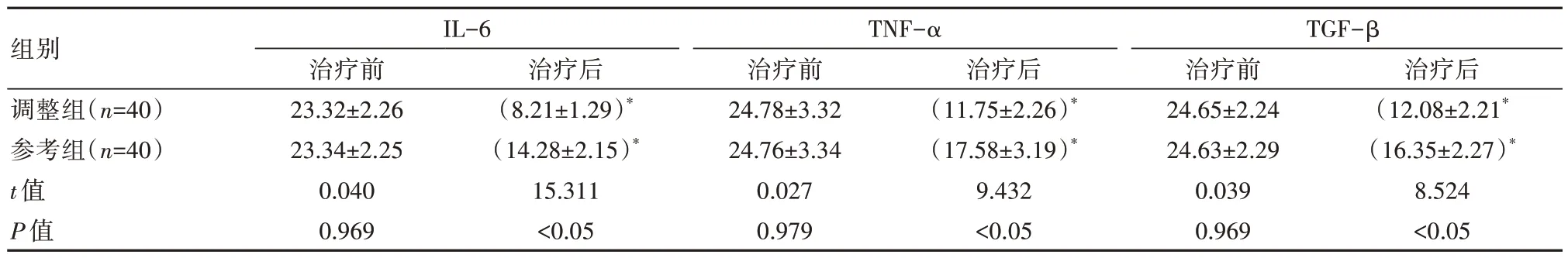

2.2 两组患者炎症因子水平比较

治疗前,两组患者炎症因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组IL-6、TNF-α、TGF-β 水平均较治疗前下降,且调整组低于参考组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者炎症因子水平比较[(±s),pg/mL]

表2 两组患者炎症因子水平比较[(±s),pg/mL]

注:*表示与组内治疗前比较,P<0.05

组别调整组(n=40)参考组(n=40)t 值P 值IL-6治疗前23.32±2.26 23.34±2.25 0.040 0.969治疗后(8.21±1.29)*(14.28±2.15)*15.311<0.05 TNF-α治疗前24.78±3.32 24.76±3.34 0.027 0.979治疗后(11.75±2.26)*(17.58±3.19)*9.432<0.05 TGF-β治疗前24.65±2.24 24.63±2.29 0.039 0.969治疗后(12.08±2.21*(16.35±2.27)*8.524<0.05

2.3 两组患者满意度比较

调整组较参照组满意率更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者满意度比较[n(%)]

3 讨论

经调查研究发现,若机体牙周组织出现炎症、或者局部受到外界刺激,会对牙槽骨吸收、牙齿松动的牙周炎患者带来不利影响,其咬合受创,导致口腔损伤加重,炎症极易向牙根方向扩展,垂直吸收牙槽骨,导致骨下袋,对患者牙周部位造成损害,不同程度地影响患者的咀嚼功能、日常生活[10-11]。随着现代医疗事业发展,目前临床上治疗牙周炎以控制炎症、正畸疗法为主,及时解除牙伸长、移位及倾斜等,牙列排齐、避免堆积菌斑,促进邻接正常关系尽早恢复,为患者口腔健康提供可靠保证,改善其咀嚼功能,但牙周炎易反复发作,不同程度地损害患者牙槽骨,甚至丧失,明显减少牙周的支持组织,也逐渐降低抵御病菌侵袭的能力,增加咬合创伤风险[12-13],并加重剩余牙齿负担、牙齿错位等情况,导致牙周疾病不断进展,故早期提供对症治疗有积极作用。

有文献报道,咬合调整用于牙周炎正畸治疗中具有可行性[14]。分析发现:调磨牙齿面尖、窝、沟、脊等咬合接触处,改变形态,去除过大咬合力、干扰,均匀合理的分布各种咬合时的力,互相协及颌位关系,可消除影响咬合创伤对牙周组织的损害[15-16],重点去除已无生长潜力的牙周组织,使牙周组织敏感度增强,为患者口腔功能提供可靠保证,还能获得良好的外观美感,减轻患者不适程度,促进疾病恢复,故提供咬合调整可及时去除病理性因素,及时消除咬合创伤,促进咬合平衡恢复,有效改善及修复牙周组织,利于减缓病情、改善预后效果[17]。

本研究结果显示:①调整组PLI、PPD、PAL、GI值均低于参考组(P<0.05),分析原因为牙周探诊可获取牙周组织健康状态,明确是否有牙周袋、深度及牙周附着丧失,可直观地反映牙周组织破坏度,故咬合调整可改善牙周状况、减轻患者不适,可控制疾病进展;②调整组IL-6、TNF-α、TGF-β水平均低于参考组(P<0.05),分析原因为牙周因特异性致病菌导致局部产生某些炎性因子,炎症因子可客观地反映疾病的严重程度,故咬合调整可减少机体释放炎症因子,降低炎症程度,改善预后;③调整组满意率(97.50%)较参考组更高(P<0.05),与柯秀平等[18]文献中满意率(97.72%)的结果基本一致,故咬合调整可在护患间建立信任度,改善患者口腔功能,减轻不适程度,改善预后效果,具有实践价值。

综上所述,牙周炎正畸治疗患者行咬合调整可改善牙周状况,降低炎症反应,提高患者满意度,促进治疗进展顺利,效果显著。